宋徽宗的高光時刻:拓邊河湟,打殘吐蕃_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-11-11 22:28

節選自《雪域高原的古往今來——通俗西藏史》

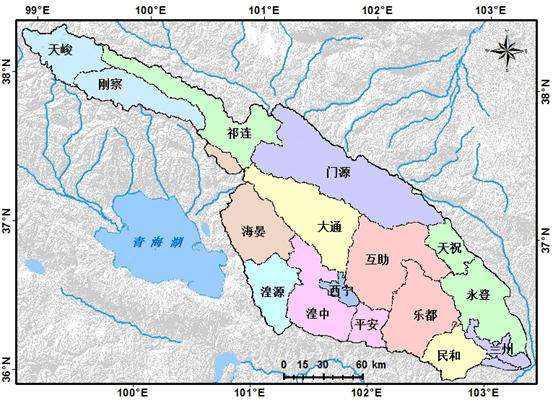

溪賒羅撒(小隴拶)在元符二年(公元1099年),被扶上王位成為青唐政權第六位首領。當時,河湟吐蕃反抗宋軍佔領的反叛已成滔天巨浪,分散駐守在幾個城市中的宋軍,就像是汪洋大海中的幾片孤舟,隨時都有傾覆的危險。對於這種局面,宋軍守或退的問題,在朝廷裏展開了激烈的爭論。當時參加進兵湟水流域的官員王憨與李遠,便列出了青唐不可守的四條理由,“自炳靈寺渡河至青唐四百里,道險地遠,緩急聲援不相及,一也;羌若斷橋塞隘,我雖有百萬之師,倉卒不能進,二也;王贍提孤軍以入,四無援兵,必生他變,三也;設遣大軍而青唐、宗哥、邈川食皆止支一月,內地無糧可運,難以入處,四也。”並斷言,吐蕃部族看到駐守河湟的士兵面容憔悴,衣履殘缺,器仗不全,早晚會發生叛亂。

溪賒羅撒(小隴拶)上位後,青唐(鄯州)和邈川(湟州)連續發生了吐蕃部落圍城叛亂的事情。史載:“心牟欽氈等與斯納阿結家謀,欲各遣人入城,於閏月九日內外相應,復奪青唐。”好在王贍也是個將才,面對叛亂並沒有慌亂,雖然山南各部羣起相應,四面圍困青唐城,但他應對有餘,“(王)贍乃捕心牟欽氈以下十八人囚之,羌遍滿四山而呼晝夜不息,贍自守西城,命王瑜等守之,羌十餘萬持薪負户欲焚門而入”。面對吐蕃諸部的反抗,王贍採取了血腥鎮壓的政策,“先戮大首領結斡磋、心牟欽氈、凌卜齊、巴金摩、森摩凌琢德巴本巴、沁布魯克、斯多、達馬羅等九人,悉捕城中諸羌斬之,積級如山”。在青唐城這場“積級如山”的屠殺後,宋軍總算是勉強守住了青唐城。

就在青唐被圍幾乎同時,宋將王憨所據守的邀川城亦陷入重重包圍之中。邈川城被圍的危局比青唐城有過之而無不及,吐蕃部族聯合了西夏軍隊一起前來,“夏國遣星多貝中、達克摩等三監軍率眾助之,合十餘萬人,先斷炳靈寺橋,燒星章峽棧道,四面急攻。”而此時“城中兵才二千四百餘人,器械百無一二,總管王憨令軍士撤户門負之為盾,刻木墨之為戈,籍城中女子百餘人衣男子服以充軍,童兒數十人以瓦炒黍供餉,募敢死士三百人冒以黃布巾。(王)憨親披甲,率死士出戰,嫋百餘級,羌乃環射城中,城中之矢如蝗,士多死傷”。好在宋將王憨一面率軍死戰,一面連冒充帶咋呼,再加上宋將苗履、姚雄率兵救援及時,在邈川外圍連克膘哥、墨城等城寨,吐蕃和西夏聯軍以為北宋大軍漸至,遂撤了邈川之圍。但這種事兒也就能做一回,下次如果吐蕃軍隊再來,邈川城必破無疑。

青唐和邈川被圍半月間,二城與北宋的消息完全斷絕,此事震動了整個宋庭。河湟的危局迫使宋庭必須要痛下決心,要麼與河湟吐蕃全面開戰,就像當年熙河六州一般,派大軍橫掃河湟徹底擊垮吐蕃的反抗力量,再派遣官吏安撫治理;要麼便撤軍退回河州,繼續固守熙河六州,等待以後出現機會。最終,宋庭決定暫時撤出河湟,元符三年(公元1100年)四月,王贍率軍回到湟州,徹底地放棄了青唐城。最後一批宋軍撤出湟州後,“除存留湟州城壁樓櫓外,沿路保塞並令毀撤”。宋軍撤出青唐城之後,“諸羌復奉小隴拶入居之”。公元1101年(宋徽宗,建中靖國元年)十一月,宋朝正式承認溪賒羅撒(小隴拶)的統治地位,並授予其“西平軍節度使、邈川首領”的職位。

公元1100年(元符三年),宋徽宗趙佶繼位。這位中國歷史上藝術成就最高的花鳥皇帝,雖然最後遭遇了悲慘的“靖康之恥”,導致北宋滅亡。但趙佶這個人並不是懶人,也不是智障。在他繼位之初,還是想要有所作為的,他也很想繼承父兄的改革大業,恢復所謂“熙寧之治”。而且,他父兄兩代皇帝通過新政革新也確實給他攢下了一份可觀的家業,在他繼位之時,府庫之中的結餘已達5000多萬緡之多。他也很想能夠向歷代明主那樣開疆拓土、名標史冊,雖然最後他是用另外一種方式名標史冊的。在主戰派的力薦之下他啓用了蔡京為相。你們沒看錯,蔡京確實是在主戰派的強烈要求下被扶上相位的。

蔡京上台後,深諳宋徽宗的心裏。但蔡京也不傻,他也知道北方的邊患之中,遼和西夏實力強橫,宋軍北上進攻,肯定是肉包子打狗。比較起來還是河湟吐蕃實力較差可以圖謀,於是,在蔡京的提議下,宋庭再次拾起西進河湟的念頭。

崇寧二年(1103)六月,徽宗任命王厚(王韶的兒子)為洮西安撫使,令其即日出徵,並遣內客省使童貫偕往。這個童貫就是水滸傳中的大反派之一,最後官拜樞密使的那個北宋著名宦官。王厚在元符年間,曾隨王贍出師河湟,對這一帶的地理風情頗熟悉。所以他在朝廷前誇口説:“恢復故地,當以恩信招納為本,其頑悖不服乃加誅,不過破蕩一二族則皆定”。是月,王厚分兵兩路,以岷州邊將高永年為一軍統帥,令其率領在蘭州、岷州所屬兵馬兩萬餘,自京玉關出發,趕往湟州;王厚自領一軍,童貫為監軍,率宋軍主力出安鄉關渡湟水,開往巴金嶺。

面對宋軍的進攻,河湟吐蕃部落進行頑強的抵抗。在巴金城(膘哥城)大酋長多羅巴關和其三個兒子阿令結、廝鐸麻令、阿蒙的帶領下,吐蕃軍隊據險而守與宋軍展開了一場殊死搏鬥。童貫率領的北宋前軍仰攻巴金城,但由於巴金城城據絕嶺之上,四面皆天塹,深不可測,道路險狹,加之多羅巴用空城計誘騙宋軍冒進,結果以慘敗收場,“宋軍偏將安永國墮塹而亡,叔詹等馳還,幾為所敗”。王厚得知首戰失利,親自領兵來援,以強弩親射阿蒙的眼睛,使其“流矢中目貫腦”遁去。多羅巴率眾來援,聞敗亦遁去,其兄阿令結、廝鐸麻二人也分別被王厚大軍所斬殺。十八日中午前,王厚大軍己完全佔據了巴金城,斬首二百一十三人,擒九十八人,降者五百餘户。

緊接着,王厚便率軍向湟州(邈川)一帶發起總攻。六月二十二日,王厚大軍己開進湟州城邊,會高永年軍於城東阪上。吐蕃大首領丹波禿令結率吐蕃大軍與宋軍激戰三日,並將城中欲投降宋軍的屬民全部捕殺,致使宋軍難以攻入湟州城中,但終因寡不敵眾,在宋軍的圍攻下棄城而逃。青唐國主小隴拶聽聞湟州危急率眾前來馳援,過安兒峽,聽聞湟州城己陷,丹波禿令結遠遁的消息後,便率軍退駐於龍支城附近。在佔有絕對軍事優勢的形勢下,王厚大軍於六月二十四日一舉殲滅了湟州吐蕃大軍的主力,併成功佔據了湟州城。

王厚汲取了王贍冒進青唐的教訓,上書朝廷要求宋軍暫時在湟州駐紮,開展招降周邊吐蕃部落的工作,並派童貫帶着他的計劃入京向徽宗陳述。在上奏中,他認為青唐尚有實力與宋軍抗衡,如果貪利深入,後患必生。因此,他提出要固守湟州,必須控制住三個要害地方,其一,州南之癿當城。其二,州西之省章峽地。這裏地勢險要,是進入青唐的咽喉地帶,漢時謂崲峽,唐人嘗修閣道刻石記其事。其三,州之北的南宗寨,這裏距西夏的卓羅右廂鑑軍司才百里。夏人偷襲遮川多從此道進出。

六月二十七日,童貫剛剛拿着王厚的上奏啓程,王厚這邊也管不了許多了,邊斬邊奏。二十八號便命令發兵趕赴省章峽之西,“得地曰灑金平,建五百步城一座”,後來賜名綏遠關。此外,王厚還派將官沈言守京玉關,劉成、陳迪守安鄉關,控制這兩處黃河渡口,保證軍隊進退的道路暢通無阻。

正巧這時,身在青唐的小隴拶派人送來書函,要求“保渴驢嶺以西而和”,正合王厚心意。王厚同意了青唐主的要求,並“移書張示威信”,在當地吐蕃人中宣揚宋朝的恩信、德政,鬆懈其鬥志。同時,王厚還要求已經投降北宋的大隴拶,在河湟開展説服工作,召集吐蕃部落來投附。在王厚一邊進剿一邊招降的政策下,周邊的部落逐漸開始鬆動,最後就連溪巴温的妻子也帶着率其大小首領出城投降。湟州周邊的當標城、一公城、南宗城都漸次落入宋軍手中。王厚逐漸穩定住了湟州周邊的軍政態勢,為宋軍繼續進攻奠定基礎。

崇寧三年(公元1104年),監軍童貫領命返回,與王厚等人商討進取宗哥、青唐等地的相關事宜。四月七日,王厚、童貫等人決定將宋軍分三路向青唐進發,定於九日會於宗哥城下。小隴拶深知宗哥與青唐城唇齒相依的關係,為保全宗哥城,急忙點集青唐吐蕃所屬兵馬緊急馳援宗哥,於宗哥城東二十里的依據數條大澗天險佈陣。小隴拶“率眾六十萬近官軍,(王)厚等論以朝廷恩信,招誘之,不從”,青唐與北宋最終決戰就此展開。

戰役之初,王厚遣先鋒五將夾河而行,自領中軍渡河而北,宋軍先鋒見到吐蕃據險設陣後,擔心陷入吐蕃重圍,急忙向王厚彙報。王厚得知此消息後,遂命先鋒五將各自衝擊敵陣,使其首尾不能相顧,繼而又命大將王亨率軍前往支援。在這種形勢下,兩軍在宗哥城東展開混戰。小隴拶為了能夠清楚的瞭解戰場局面,以精兵數十騎自衞,登其軍北高阜之上,“張黃屋,列大斾”頗有王者威風。小隴拶登高而望見王厚與童貫引中軍傍山而列,於是暗引騎兵欲來衝陣,吐蕃軍隊的舉動被王厚測知,遂遣遊騎千餘登山潛攻其背,賊覺而遁,遊騎追擊之,短兵接,絞殺甚烈。正在兩軍廝殺之時,忽起大風捲地而來,雙方目不視物,須臾,暴雨如注,吐蕃軍陣大崩,爭相逃散,“(宋軍)追北三十餘里,斬首四千三百一十六人,降俘三千餘人”。小隴拶單騎逃奔宗哥城,“宗哥閉門不納,遂奔青唐”,宗哥城公主前安化郡夫人瞎叱牟藺氈兼率諸首領領降宋,打開城門迎接宋軍入城。

宗哥一戰之後,小隴拶再也無力抵抗宋軍的進攻。四月十一日,王厚、童貫佔領青唐城北的安兒城。十二日,宋軍兵臨青唐城下,在僅距城東五里處駐紮。小隴拶逃入青唐城後,還曾企圖召集部落固守青唐,但“謀為守計,部族莫肯從之者”。小隴拶見到大勢已去,只在青唐住了一夜,“翌日,掣其長妻逃溪蘭宗山中”以避戰禍。後來,“(王)厚遣馮灌統輕鋭萬騎由州南青唐谷入,賊(小隴拶)復覺之,遁於青海之上,追捕,不獲”。十六日,王厚親率大軍取道青唐保敦谷入青唐河南吐蕃之地廓州(青海化隆縣)。當地吐蕃大酋長洛施軍令結被迫投降。十八日,王厚入廓州,至此,河湟之地盡歸北宋。同年五月十二日,宋朝改鄯州為西寧,是為今青海西寧市名字之始。

北宋崇寧年間發動的河湟之役,從根本上終結了青唐唃廝囉政權的統治。至此之後,河湟地區的吐蕃民眾再也沒有組織起一個獨立的、統一的地方政權。傳續六代,歷時九十餘年的唃廝囉漸漸隱去在歷史的塵煙之中。雖然之後,唃廝囉的後裔也曾成立過幾個的政權,但這些政權再無一個能夠獨立領導河湟吐蕃,都只能依附在大國的羽翼之下,並在大國間絞殺的齒輪之下被碾碎如塵。