熊蕾:遙想白求恩_風聞

熊猫儿-2019-11-13 21:49

如今中加兩方在對白求恩的描述上有一點趨於接近,就是:都比較突出白求恩的國際主義和人道主義精神。這一點,讓一些加拿大朋友感到缺憾。比如,加拿大白求恩反法西斯研究會前任會長、心理學教授大衞•萊斯布里奇(David Lethbridge)就強調:幾十年來,人們處於利益的考量,試圖把白求恩塑造為一個人道主義者、一個醫生,這樣做,就矮化了他的共產主義信仰和身份,我們應當還原歷史人物的原貌,才不會愧對白求恩的初心。我認為他的提醒很是振聾發聵。

80年前的今天,1939年11月12日,一位生為富家子弟的加拿大人長眠在中國河北唐縣一個山村的農家院裏。

他就是加拿大共產黨員諾爾曼•白求恩(Norman Bethune,1890-1939)。40天之後的12月21日,毛澤東主席在延安寫下了《紀念白求恩》的悼念文章,高度讚揚白求恩“把中國人民的解放事業當作他自己的事業”的國際主義和共產主義精神,號召“每個共產黨員都要學習他”。

前不久,10月24日到11月2日,我有幸跟隨以中國白求恩精神研究會袁永林會長為首的各路專家,前往加拿大,參加滑鐵盧大學瑞納森學院、滑鐵盧孔子學院等單位聯合發起的“紀念白求恩逝世80週年國際研討會”。作為一個白求恩研究的門外漢,第一次親身經歷東西方白求恩研究不同觀點的碰撞,我對這位偉人有了更深的瞭解,也有了更多的感悟。

冷熱反差的撞擊讀着甚至背誦着毛主席《紀念白求恩》長大的一代中國人,在上世紀80年代後走出國門,懷着對白求恩崇敬的心情來到他的故鄉,竟然發現他在自己的國人中間居然默默無聞。白求恩在中國的熱和在他故鄉對他的冷這之間的巨大反差,對不少初出國門的國人形成一種巨大的衝擊,令不少人迷惑不解。

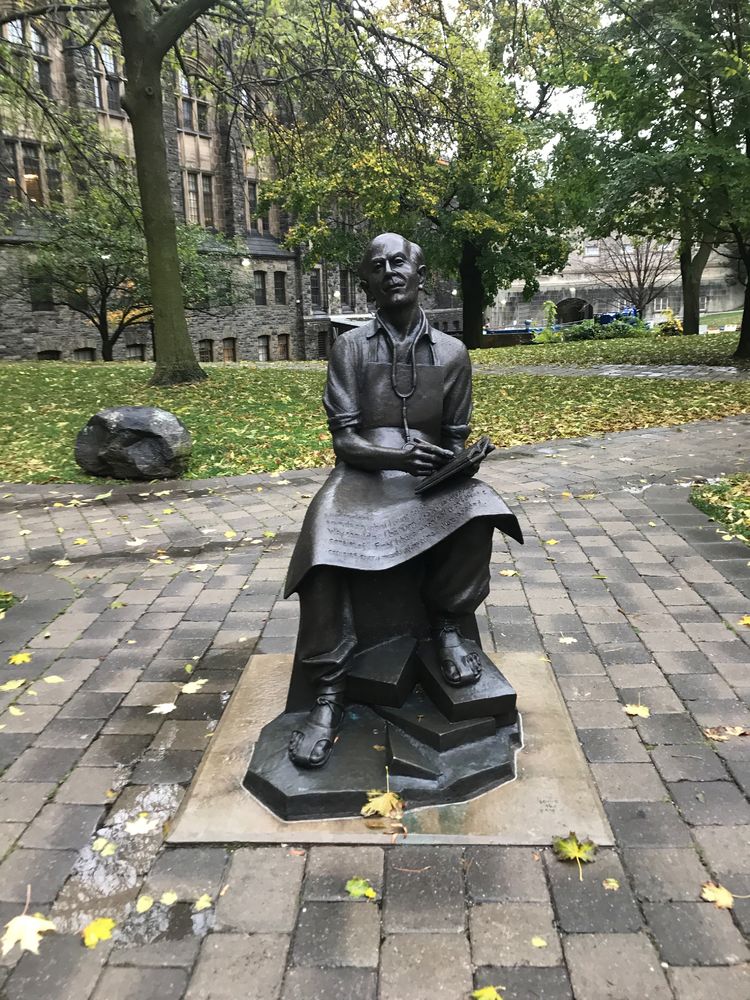

我曾聽在加拿大生活多年的朋友講,1970年中加建交後,中國駐加拿大使館贈送了一個白求恩雕像給他曾經工作過8年的麥吉爾大學,居然遭到拒絕,因為那是在北美不受待見的共產黨人的雕像,他們不能接受。幾經周折,最後把雕像立在了大學所在的蒙特利爾市的一個街角。

即使在白求恩的出生地格雷文赫斯特(Gravenhurst)市,也是由於眾多中國“朝聖者”的到來,才驅使加拿大政府在上世紀70年代,白求恩去世30多年後才買下白求恩家的那所房子,並在後來建立起白求恩紀念館。據加拿大學者介紹,現任加拿大總理特魯多的父親老特魯多(Pierre Elliot Trudeau,1919-2000)當年要加拿大外交部出資買下白求恩故居時,還頗受過一番非議,認為這是“沒有必要地討好中國人的舉動”。

白求恩故鄉對他的冷漠隔膜,與他在萬里之外中華大地的家喻户曉,無異天壤之別。這樣巨大反差的衝擊對於來自中國的自幼沉浸在白求恩精神宣傳中的一代新移民造成了幾種不同後果。一種是把過去所接受的宣傳一律當作“欺騙”而拋棄了曾經對白求恩的崇敬,並且嘲弄依然信奉白求恩精神的人。一種則堅持自己的信仰並努力踐行白求恩精神,如我們在加拿大見到的一些曾經在中國當過醫生的朋友,他們組織了“白求恩在行動”,儘自己所能到中國的“老少邊窮”地區送醫送藥,並協助中國和加拿大醫務工作者的交流。還有一種,如我的研究生學妹、滑鐵盧孔子學院院長、旅加作家李彥,不僅對白求恩的信念不變,而且還要和加拿大及其他西方學者對白求恩的偏見較勁,努力正本清源,用她孜孜追尋發掘出來的一個個歷史事實,以一篇又一篇優美的中文英文紀實文字,拂去那些對白求恩的不實之詞甚至污名污衊。

我佩服的是李彥這種人。她的創作,不僅在一個對共產黨人有着根深蒂固的仇視的文化氛圍中難能可貴,而且在進入了所謂“後革命時代”的中國也一度遭到冷遇。2015年,她追尋白求恩與毛主席唯一一張合影經過的紀實文學《尺素天涯》在《人民文學》發表後,上海《新民晚報》副刊的編輯也很喜歡,把它壓縮到8000字以《白求恩大夫的最後戀情》為題用兩個版的篇幅發表,獲得上海新聞獎一等獎。這是李彥旅加30年在國內第一次獲獎。

李彥抱着的是白求恩家族的一個新生兒,長得頗像白求恩。

在對白求恩的冷漠中依然保持着那樣的一團火熱來研究並弘揚白求恩精神,李彥真是好樣兒的。

白求恩解讀的差異

有毛主席的《紀念白求恩》一文,有幾十年來中國出版的各種有關白求恩事蹟的讀物,白求恩在中國的形象一直光輝偉岸。

但是在加拿大,對白求恩的解讀與他在中國的形象存在巨大的差異。

派遣白求恩來華支援中國抗戰的加拿大共產黨與中共同樣成立於1921年,還早幾個月,但是幾經波折,如今只有一千多名黨員,在國內影響力微乎其微。而在反共勢力十分強大的環境裏,加拿大媒體和輿論對身為共產黨員的白求恩的敵視和抵制,是不言而喻的。

那種輿論所構成的白求恩,或者説在那個環境裏生存的白求恩,給人的印象似乎很不美好:“花花公子”(playboy),“風流情種”(womanizer),脾氣粗暴,放蕩不羈。白求恩雖然於1936年冬到1937年12月志願去西班牙參加反法西斯戰爭,但是在那裏並沒有成為英雄,反而是因為跟同一戰壕的戰友鬧矛盾到不可開交而被遣返回加拿大。這些,好像和毛主席説的高尚很不搭界。

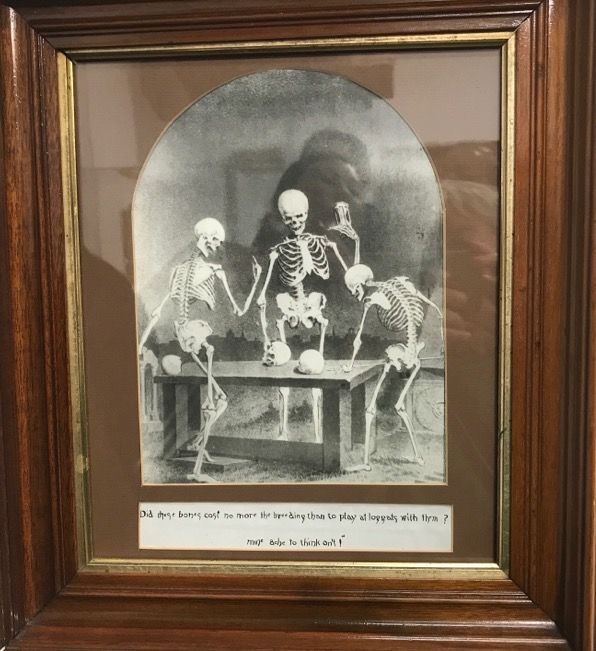

白求恩爺爺的一幅藝術作品,他戲謔地把自己的三個醫生同事畫成骷髏,把人頭當桌球玩。

再加上最早在加拿大介紹白求恩的書《手術刀就是武器》(The Scalpel, the Sword)是加共組織寫的,據説刻意隱去了白求恩的缺點,好像把他寫成了完人,就有了白求恩是共產黨出於需要造出來的神人的説法。

我對白求恩沒有研究,但是對這些説法,我自有我的看法。白求恩去西班牙前給自己做了一個墓誌銘:“生為資產階級,死為共產黨人”(born a bourgeoisie, die a communist)。既然生為資產階級,有錢當然任性,“花花公子”又怎地?好像也沒礙着誰。至於“風流情種”,李彥和加拿大一些學者做了認真的研究,發現白求恩的確很有“女人緣”,但是他從來沒有亂搞。再者説,老帥哥有魅力,這不能説是老帥哥的錯。壞脾氣嘛,有本事的人都難免有脾氣,就看誰能駕馭他,誰讓他信服啦。

白求恩創作的油畫《手術室之夜》

不管怎樣,即使是在加拿大輿論最不看好白求恩,把他貶得極低的時候,他們也從來不能否認白求恩醫術的高超。“對技術精益求精”,毛主席這句話説透了白求恩的專業精神。而“白求恩同志毫不利己專門利人的精神,表現在他對工作的極端的負責任,對同志對人民的極端的熱忱”這一句,又説透了白求恩的為人。毛主席可以稱得上是白求恩真正的知音!

有意思的是,從對白求恩的不同解讀中,似乎可以看到東西方研究方法的一些差異。西方的學者特別重視細節,而中國的研究往往比較宏觀和概念。過於宏觀竦於細節,人物會顯得虛無縹緲高不可攀;過於拘泥於細枝末節,又會迷失在一些紛亂的史料中。這兩者應該是可以互補的。

中國草根的解讀我提交給加拿大研討會的報告《永遠的懷念——中國老百姓心中的白求恩》,其中所舉的一個事例,就是中國草根對白求恩的解讀。這些草根無從接觸那些檔案、文件,但是他們有他們的研究方式。

我講的這個事例是以“老普”聞名的網友、退休幹部張保田,2008年清明之前帶着我們幾個去河北易縣的甘河淨的事兒。老普從小就被白求恩的精神所感動,特別是白求恩在來源孫家莊小廟搶救傷員的手術中不慎割傷手指,之後在甘河淨救治傷員再度感染後到他去世前10天中在晉察冀邊區最後的一段行程,更是令他動容。他那次親自開車帶我們走了那段行程的一部分。

老普還畫了一幅簡圖説明白求恩最後10天所走的路線。這條線的起點在甘河淨,那是摩天嶺戰鬥結束後他從孫家莊過來,甘河淨是晉察冀邊區八路軍醫院的一個醫療站,集中了很多傷員,白求恩在這裏要對這些傷員做進一步治療。就是在甘河淨的救治中,他的傷口再度感染。隨行人員帶着他往在唐縣的後方醫院趕,可是在石家莊子這裏,他聽説又一場戰鬥打響,便不顧隨行人員的勸阻,當即折返往北趕往前線,到了旺家台這個地方。此時他發着燒,身體極度虛弱,但是他仍然要求凡是胸部和頭部負傷的戰士都必須送給他檢查。最後聶榮臻司令員下了命令,他才同意後撤。到了距後方醫院只有6公里的唐縣黃石口村,白求恩已經極度虛弱,無法起身,只好在那裏住下。兩天後,白求恩與世長辭。

老普説,白求恩實際上走了一個大大的“之”字。這個大“之”字就是白求恩生命的最後旅途,非常震撼人心。

草根兒們才不管哪個女人對白求恩陷入情網,也不管白求恩脾氣多臭。他們就從這一幅路線圖看到了白求恩一心救治八路軍傷員的奮不顧身。這樣的研究,既一目瞭然,又非常雄辯。

**是誰造就了白求恩?**白求恩的偉大,或者説他對中加關係的促進作用,終於也在他的故鄉得到了承認。

有人把白求恩説成是中加友好的先驅和使者,我覺得這有點兒諷刺。白求恩從來不是加拿大政府派到中國來的,在他去世31年,加拿大才承認了新中國和我們建交。

可是加拿大真應該感謝白求恩!因為白求恩,億萬從未出過國門的中國老百姓才知道這世上有個叫加拿大的國度,而且對加拿大報以好感。很多第一次來到中國的加拿大人只要報出自己來自何方,立馬會受到中國人的熱情接待。

承認白求恩是偉人了,很多人就要對他的偉大追根溯源。不少人追根到“基督精神”,認為他的偉大是因為他自幼受到耶穌基督的薰陶——的確,往上數三代,他父親、爺爺都是牧師。

白求恩曾經工作過的蒙特利爾麥吉爾大學維多利亞醫院為他設立了白求恩角

不能否認家庭的傳統宗教信仰對白求恩沒有影響,可是直到1930年代中期他去西班牙、去中國參加反法西斯戰爭,家鄉人除了認為他醫術高超,對他的行為方式則諸多非議,並未看出他有什麼偉大。説他偉大就是基督精神的薰陶,那説他“花花公子”、“風流情種”的時候,那基督精神哪兒去了?

加拿大研究白求恩的權威、歷史學者拉瑞•漢納特(Larry Hannant)對白求恩的思想軌跡有非常深入的研究。他説,一般人都是年輕的時候激進,隨着年齡的增長越來越趨於平和。而白求恩卻是年紀越大,思想越激進。他轉向信仰共產主義是在1935年,他45歲的時候,那一年,他加入了加拿大共產黨。

我沒有看過漢納特教授的書,但是他的這個看法我覺得非常有意思。

應該説白求恩自幼就是有追求的人,他從來就不平庸。這是造就他偉大的基礎。加入共產黨,讓他進一步走向偉大,可是西班牙的鎩羽而歸對他而言是一個嚴重的挫折。他在西班牙其實也轟轟烈烈了一番,但是效果和影響,遠遠不及他的中國之旅。

為什麼白求恩在西班牙鎩羽而歸,卻在中國走向了輝煌?我認為,就是因為他遇到了中國共產黨和共產黨領導的八路軍。土八路雖然土,但胸襟博大。這個黨和這個軍隊的上上下下尊重他,卻不哈着他,照顧他卻不慣着他,能夠充分發揮他的才幹卻又能用紀律約束他。而這個黨和這個軍隊的宗旨方略和行為方式,也讓白求恩心服口服。所以他在這片土地上活得清貧而快樂,最終昇華成為高尚純粹的人。他成了我黨我軍光榮傳統的一部分。而在西班牙,大概沒有什麼人或力量能鎮得住他,有些人就只記得他的壞脾氣了。然而讓他在西班牙和黨內同志鬧的不愉快的這個臭脾氣到了中國就沒有產生那種嚴重後果。他的臭脾氣還在,他卻和中國同志相處得很好。

所以,最終成就白求恩的偉大的,是中國共產黨,是土八路。

白求恩的價值面對高尚,面對偉大,人們也會有不同的反應。

最棒的人追求高尚和偉大,以他為榜樣為偶像,以做白求恩那樣的人為榮。

也有人高尚偉大不了,甘於平庸和碌碌無為。我以為人不能強求,只要於社會無害,也還罷了。

還有一等懶人如我之流,雖不太甘平庸,卻也不大奮力高尚。但是我們相信高尚的存在,讚美高尚如讚美光明。

最次的一種人就是自己不高尚,也不相信別人會高尚,總之不揣以最惡毒的心思詆譭高尚。那就是魯迅所説的蒼蠅之流。

白求恩與中國共產黨相交於抗擊法西斯的烽火中,而在中國共產黨執政之後,他的精神融入中國革命傳統和主流意識形態及價值觀。而不忘初心的中國共產黨,始終在弘揚白求恩精神。看看在加拿大,研究、弘揚白求恩的基本上只限於有良知的學者,而在中國,領導白求恩精神研究會的都是人民解放軍的將軍和高級軍官,令人無限感慨。

如今中加兩方在對白求恩的描述上有一點趨於接近,就是:都比較突出白求恩的國際主義和人道主義精神。這一點,讓一些加拿大朋友感到缺憾。比如,加拿大白求恩反法西斯研究會前任會長、心理學教授大衞•萊斯布里奇(David Lethbridge)就強調:幾十年來,人們處於利益的考量,試圖把白求恩塑造為一個人道主義者、一個醫生,這樣做,就矮化了他的共產主義信仰和身份,我們應當還原歷史人物的原貌,才不會愧對白求恩的初心。我認為他的提醒很是振聾發聵。

當然,不忘白求恩的共產主義信仰,不見得一定要不看時間地點對象的總是把意識形態掛在嘴頭上。我們現在講建設人類命運共同體,這個概念不同信仰的人都能接受。其實,白求恩倒真是踐行建設人類命運共同體的先驅。

袁永林將軍應邀在滑鐵盧大學瑞納森學院傅文笛校長的畫作上題詞後二人合影