從“天鵝絨爹爹”到“拿鐵奶爸”:瑞典育兒福利提升生育率的成功經驗_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-11-14 21:50

文:胡玉坤

一、問題的提出

瑞典是發達國家中男女就業率較高、出生率也較高的一個範例。這一切應歸功於其政府持之以恆促進性別平等的各種干預努力。其中,最值得稱道的莫過於當代瑞典在推進父母育兒假(parental leave)和父親陪產假(paternity leave)方面創新性的先行之舉。瑞典是世界上第一對父親休育兒假進行立法的國家。早在20世紀70年代中葉,瑞典政府率先通過立法用父母享有的有酬育兒假取代了母親獨休的產假。45年前通過的這個立法允許雙親分享180天假期。儘管這是一個性別中立的家庭政策,它在當時可謂一個開先河的前衞之舉。甫一推出,整個國家一時間沸沸揚揚,申請休假的少數父親旋即被坊間諷刺為“天鵝絨爹爹”(Velvet Dads)[1]。40多年後的今天,瑞典父親合法享有三個月專屬的帶薪陪產假,在公共場合一邊喝咖啡一邊看護嬰幼兒的“拿鐵奶爸”(Latte Pappa)[2]已隨處可見。

在瑞典推進男女平等休假的探索之旅中,政策立法保障與新聞輿論導向成為一枚硬幣的兩面。兩者齊頭並進,相輔相成,逐漸凝聚起從決策者到普通民眾的各方共識。目前執掌政權的瑞典政府自詡為一個女權主義政府,促進各個領域的性別平等成為其施政方針中的題中應有之義。這也足見男女平等意識在瑞典社會已深入人心,而性別平等理念的形成與發展又與其精緻的制度設計密不可分。

須知,中國政府簽署的一些人權公約,都十分重視男子和男孩平等承擔兒童照料和家務勞動的責任。譬如,聯合國1979年通過的《消除對婦女一切形式歧視公約》,在其序言中就明確承認:“念及婦女對家庭的福利和社會的發展所做出的巨大貢獻至今沒有充分受到公認,又念及母性的社會意義以及父母在家庭中和在養育子女方面所負任務的社會意義,並理解到婦女不應因生育的任務而受到歧視,因為養育子女是男女和整個社會的共同責任”。《兒童權利公約》第18條也載明:“締約國應盡其最大努力,確保父母雙方對兒童的養育和發展負有共同責任的原則得到確認。父母、或視具體情況而定的法定監護人對兒童的養育和發展負有首要責任。兒童的最大利益將是他們主要關心的事。”

男性參與育兒和家務的責任也被列入了越來越多國際政策議程。例如,1995年第四次世界婦女大會通過的《行動綱領》就明確指出,“婦女在家庭中發揮着關鍵性的作用。家庭是社會的基本單位,應當予以加強……應當承認懷孕、生養及父母在家庭中的作用和培育子女的作用所具有的社會意義。養育子女需要父母、男女和整個社會分擔責任。婦女的懷孕、生養、撫養子女以及婦女在生育方面的作用不能成為歧視的理由,也不能成為限制她們充分參與社會的因素。”

陪產假事關男女平等,而性別不平等背後的一個主要“推手”是至今仍得不到承認的婦女再生產勞動的負擔。全面二孩政策出台後,有關家庭友好政策的研究方興未艾。雖不乏給父親提供陪產假的主張,但延長母親產假之類的“只見樹木不見森林”的狹隘觀點也不鮮見。然而,迄今有關陪產假的聲音比較微弱,涉及瑞典的僅有較零散的信息。

男性參與育兒事務已成為一個主流的國際發展趨勢。家庭照料上的“短板”凸顯了中國順應時勢加快公共政策介入的必要性。遺憾的是,全國性的陪產假仍付闕如。環顧全球,促使瑞典社會為人父母觀念和性別平等態度大為轉變的陪產假制度,尤其值得我們探究和反思。在陪產假亟待提上國家立法議程之際,探尋以往幾十年始終走在國際前沿的瑞典故事,因而非常必要,也十分及時。

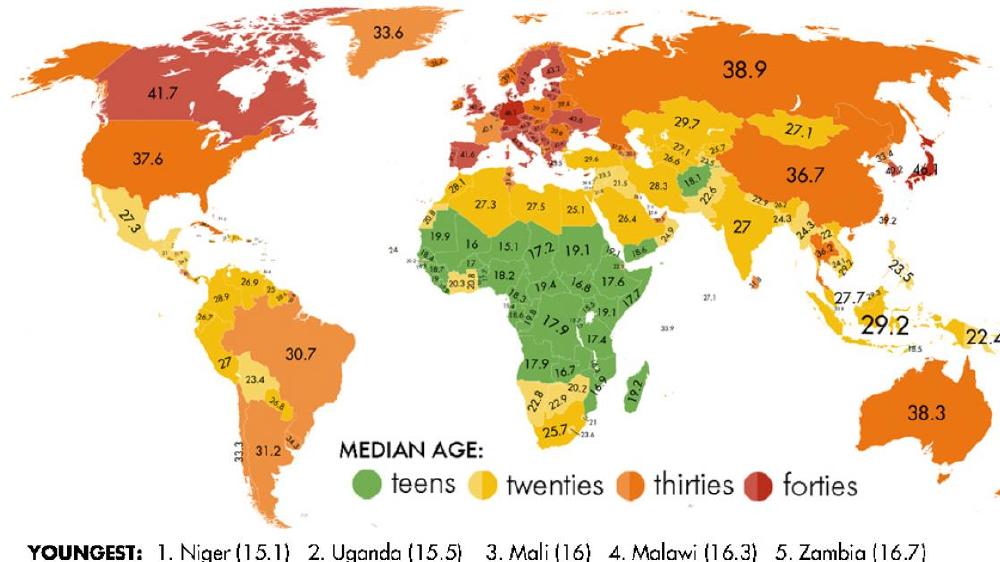

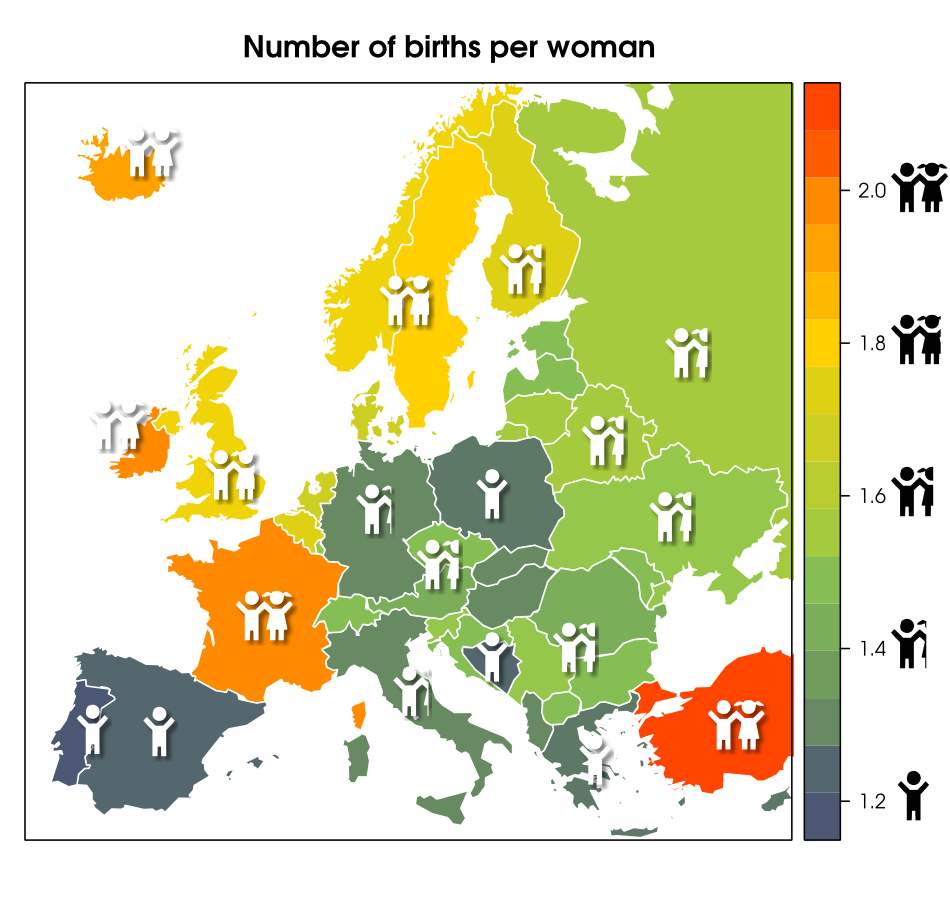

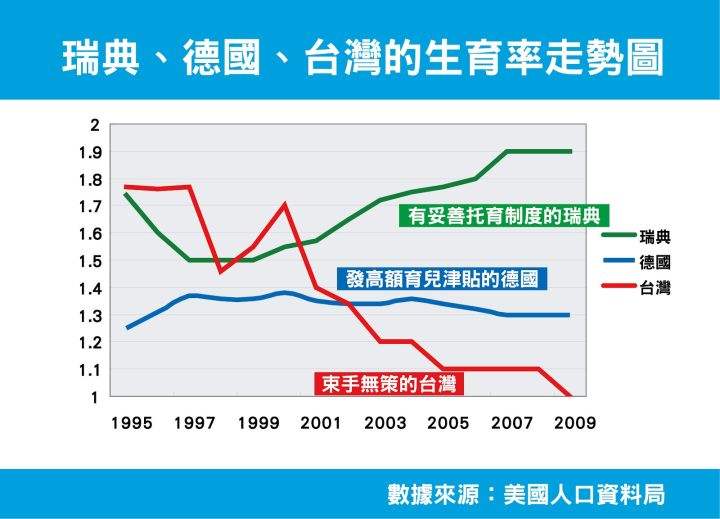

同為擁有大量外來移民的歐洲國家,瑞典的生育率明顯高於德國、意大利、西班牙

二、瑞典陪產假的緣起與嬗變

自上個世紀70年代中葉以來,瑞典一直是世界上育兒福利改革的一個引領者。瑞典開創性提出並落實父母共享的有酬產假可以追溯那時。為了鼓勵父親們在孩子降生後分擔妻子的照料責任,從而改變夫婦在無酬勞動方面上的明顯不平等和不平衡,1974年,瑞典即通過立法允許雙親分享育兒假。這一開先河之舉在當時稱得上是較前衞的新生事物。45年前的瑞典就如同今日中國,鮮有父親休假回家照料新生兒。新政甫一出台,舉國上下引發了一番熱議。這就不難理解,該立法通過的當年應者寥寥,只有562位新生兒父親申請了休假,僅佔有酬育兒假的0.5%而已。換言之,99.5%父親出於各種原因,如不情願或抵制,仍未選擇休假。這一激進舉措遭到男性的拒斥,亦可想而知。但自那時起,有助於雙親共同履行育兒責任的理念在瑞典社會緩慢地生根發芽。

父母育兒責任上這場靜悄悄“革命”,主要起源於瑞典婦女大規模走向社會參加生產勞動。始於上個世紀60年代末,為了應對勞動力短缺的困境,瑞典政府就致力於鼓勵婦女外出參加工作。隨着時間的推移,婦女在職場乃至政治場域取得了不讓鬚眉的成就。當越來越多婦女闖入原先專屬男性的勞作世界,同樣成為“養家餬口者”後,兒童養育的角色仍主要由婦女來承擔。這就不可避免陷入男女家庭責任不公平和兩性就業機會不平等之間惡性循環的“怪圈”。這一現象進而剝奪了婦女充分而平等地參與社會的機會,從而使職場上的“玻璃天花板”變得愈加難以逾越。與促進兩性照料責任更公平分擔的國際政策相呼應,瑞典國內的呼聲也日漸高漲。父母育兒假的應運而生,標誌着消除歧視婦女的法律框架進一步增強。

自上個世紀70年代中葉以來,瑞典一直是世界上育兒假改革的領跑者。以往數十年,該國幾乎所有黨派均贊同保障婦女在就業中和男性在家庭中的平等權利。1986年,瑞典進一步立法允許雙親分享9個月的帶薪育兒假。然而,囿於根深蒂固的父權慣習,婦女負責兒童照料仍是一個視若無睹的社會常態。既然讓父母自行決定如何分配休假,該新政實際上根本無力改變不平等的照料分工。在1974到1994年的20年間,休假父親比例的提升一直十分緩慢,始終未超過10%。妨礙他們休假的障礙主要來自工作場所的抵制和休假對傳統“男子氣概”的衝擊。

為了解決奶爸們不休假的難題,20世紀90年代,瑞典政府邁出了更堅實的一步。1995年1月1日生效的《育兒假法》專為父親們量身打造了一個帶薪陪產假。這個立法具有幾個亮點:其一、它是性別中立的,為父母雙方各規定了一個月帶薪假期;其二、30天不可轉讓的 “爸爸配額”(daddy quoto)是其核心。這嗣後成為眾所周知的第一個“父親月”(daddy month);其三、這個專屬假雖不是強制性的,但“不用即廢”(use it or lose it)[3]。該立法可以説是現今瑞典育兒政策的一個雛形。

“不用即廢”是《育兒假法》最為管用的一個“利器”。這個硬性規定成為爸爸們離職休假的一個強大動力[4]。要是父親放棄休假或者沒休完一個月假,全家就會喪失政府提供的一個月帶薪津貼。這一激進規定的成效可謂立竿見影,隨之而來的不單是明顯提升的休假父親的比例,父親利用有酬假期的天數也穩步上升。該立法對低收入和出生國外的父親這兩大人羣的影響尤為顯著。引入“父親份額”這個新概念,無疑是具有里程碑意義的一個跨越式進步。

邁入21世紀後,瑞典式不用即廢且不得轉給的“父親配額”制一直與時俱進地走在完善之路上。依託雄厚的資金,帶薪陪產假的時長一延再延。繼1995年推出第一個專屬的“父親月”之後,2002年,瑞典又規定了第二個“父親月”,休假時間上翻了一番。育兒假的法定時長也從12個月增至13個月。2008年,瑞典還設立專項獎勵金,父親名下休的天數越多,得到的津貼也越多。要是夫婦倆對半分即各休240天的話,獎勵即可達到最高值。從2016年1月1日起,父親的陪產假再一次延長,增加到了三個月。陪產假的“三聯增”果真奏效。如今,九成奶爸會休帶薪假。不過平均而言,他們只休3-4個月,佔有酬育兒假總時長的四分之一左右[5]。

作為一個高福利國家,瑞典陪產待遇之優渥飲譽全球。瑞典素以家庭友好政策著稱。每個孩子降生後,國家掏錢為慷慨地新生兒父母支付長達16個月(即480天)的帶薪育兒假。其中的390天父母能得到其常規薪酬的約80%,剩下的90天則按每天20歐元的固定費率。在480天當中,父母雙方各有90天不用即作廢的休假。換句話説,母親充其量只能休390天假。由此可見,國家干預的意圖重在鼓勵男子與妻子更平等地分享休假。

試想一下,假如光增加母親的休假時長,那麼,不單兩性之間的薪資差距會進一步固化,職場上對婦女的歧視也在所難免。蓋因婦女休假時間越久,收入上受損的程度會越嚴重,更不必説婦女在晉升和職業發展上受到的牽制。瑞典式陪產福利一直在與時俱進地不斷推進,其高明之處就在於不斷增加父親全職在家裏帶娃的時長。更值得稱道的是,父親休假少於90天便得不到津貼成為一個硬性規定;父親名下休的天數越多,得到的津貼也越高。要是夫妻對半分的話,獎勵也隨之達到最高值。瑞典政府通過經濟激勵逼迫男子與妻子更平等地分享休假的政策意圖,由此亦可略見一斑。

瑞典陪產福利之慷慨和內容之人性化均處於世界領先地位。孩子八週歲以前的任何時點都可彈性地加以利用。不僅如此,休足480天帶薪假後,父母還享有減時的法定權利,有不滿8歲子女的父母均可申請將正常工時最多縮減四分之一。返職後的婦女還可以選擇靈活度更高但報酬更低的非全日制工作或彈性工作時間,如錯時上下班或電子通勤等。特別值得關注的是,有較高比例職業母親選擇從事非全日制工作。更具人性化的一點是,一些兼職婦女繼續從事此前的全職工作,有的等到孩子上小學後再重新拾起全職工作。

這一切更易於父母平衡工作-家庭生活,降低其育兒的焦慮和負擔。這些常態化的友善制度使瑞典成為世人稱羨的最適合生育的樂土之一。育兒假還是面向所有夫婦的一個普惠型的福利待遇,對於非就業者也沒有不聞不問。瑞典的收入税很高,其中很大的份額都用於社會上促進工作-家庭生活之間的平衡。瑞典政府和一些政治家還希望在這些方面走得更遠一些。瑞典享譽全球的產假福利之優渥,由上述方面亦可略見一斑。

三、觀念變遷下的福利溢出

這場“陪產假運動”促發了瑞典社會更為廣泛的文化轉變尤其是生育文化的變遷。自上個世紀70年代中葉以來,剛性的制度變革與柔性的觀念革新幾乎同步,並且相得益彰[6]。鑑於社會上關於兩性角色的刻板定型觀念構成為實現男女平等的一個主要障礙,政府在各種傳媒一直大張旗鼓地造勢,直抵性別不平等背後的結構性根源。通過大量宣傳與教育活動,潛移默化地改變民眾關於為人父母和性別平等的觀念。例如,在大眾媒體中,為人稱道的男子漢乃至明星“硬漢”往往被型塑為勝任的子女照料者。正是由於政府的積極干預,父母共享育兒假制沒有被扼殺在“搖籃”裏,反倒隨着時間的推移變得愈來愈成熟,並越來越受父母的青睞。經過幾十年的實踐洗禮,這種文化已深深地紮下了根。

瑞典保障夫婦們享有同等權利和義務的“去家庭化”政策也逐漸走向整合。其造福父母的育兒激勵舉措遠不止父母休假這一單項行動。在高福利社會體制的支撐下,瑞典政府在教育、醫療、托幼服務、職場友好環境、發放生育津貼、減免税收等諸多領域多管齊下,投入力度也不斷增強[7] [8]。普及教育和改善醫療保健等方面的一攬子計劃,也都極大降低了婦女無酬照料勞動的負擔,從而增加了她們從事有償工作及參與其他社會活動的機會。陪產假的制度化保障在家庭內外催生了一系列積極的連鎖反應。

凡此種種都有助於父母尤其是母親找到工作-家庭平衡點,從而降低了育兒的壓力和負擔。經過日常育兒的實際操練,有的父親從陌生的“局外人”變成了稱職的 “局內人”。有父親做後盾的母親,更容易從妊娠和分娩中恢復過來並更早地重返職場。一些研究證明,父親休假越多,婦女重返職場的時間就越短。目前,約十分之九的母親會迴歸職場。瑞典堪稱世界上婦女就業率最高的發達國家之一,達到了78.3%,傲居歐盟之首。這在一定程度上抵銷了其職業中斷帶來的負面後果。有了更多選擇的母親也會為家庭帶來更多福祉。父親分擔傳統上幾乎完全丟給母親的無酬育兒和家務勞動,再生產勞動的性別界限於是漸趨模糊。離職陪伴子女的男性有機會品嚐為人父的酸甜苦辣及育兒的艱辛與繁瑣,進而更能理解和體諒自己的妻子乃至母親。父親角色的這一轉變被公認有助於提升婚姻滿意度和家庭生活質量,降低離婚率。

為父母提供時間和資源的友好制度設計,對處於生命之初的嬰幼兒大有脾益。父親陪伴一段時間對兒童早期發展的好處自不待言。實踐證明,父親介入得越早,在子女其後的成長過程中越有可能避免落入“喪偶式”育兒的窠臼。在瑣碎的日常勞作中,有的父親慢慢獲得了真情實感並慢慢喜歡上自己的角色;相反,假如錯失了與嬰幼兒發生交集的時光,則有可能留下終生的遺憾。耳濡目染了第一代“奶爸”育兒活動的男孩們,長大成人後更有可能步其父親的後塵。隨着時間的推移,越來越多男性開始珍視這段難得的陪伴時光,其參與意識和存在感亦逐漸增強。尤其值得關注的是,平等分擔家庭責任的夫妻,更有可能生育二孩甚至更多子女。

男女平等的理念漸漸滲透到企業文化之中。在國家立法和規章制度的約束下,勞動力市場變得越來越友好,僱主們也變得更富同理心。2009年新的《歧視法》開始實施,它要求僱主積極促進男女平等。職業婦女休假的時間越長,就越可能被視為不重要的養家餬口者。那麼,不單兩性之間的薪資差距會進一步固化,職場上對婦女的歧視也勢不可免。一些研究證實,婦女休假的時間越久,其工資受損的程度就越嚴重[9],更不必説其晉升和職業發展上受到的負面影響。故此,公司雖不情願男員工休假,但也不再為難甚或懲罰休假的父親。不斷變好的工作場所文化反過來成為驅動父親們休假的一個動力源泉。工作場所的友好政策不僅增強對高端人才的吸引力,也增強了其自身的“軟實力”。

這場“不流血的產假革命”促發了瑞典社會更為寬泛的文化轉變尤其是生育文化的轉變。隨着政府幹預的步步推進,有關育兒的傳統價值觀、社會性別規範及對父親的社會文化期望等等,均相應發生了相當大變化[10] [11]。夫妻平等分擔照料角色的觀念已牢固植根於人們的觀念之中。“女主外、男主內”的家庭模式也變得不那麼罕見了。整個社會不再把工作作為衡量成功男士的唯一尺度。在公共場合,“拿鐵奶爸”們獨自推着嬰兒車帶孩子兜風、用奶瓶餵奶並給孩子換尿布,已蔚然成風。他們不再尷尬,也不覺得丟臉。超級奶爸自信且坦然的模樣成為瑞典獨有的一道文化景觀。這既是現代新型父親的一個標誌,更是瑞典主流意識形態和大眾文化中男女平等的一個表徵。

但必須承認,儘管經歷了數十年的干預,瑞典仍不能説已從根本上改變了婦女和男性在育兒上的不平等。據瑞典政府官網上的信息,2016年兩性的薪酬差距為12%。有鑑於婦女在薪酬和收入上往往低於其丈夫,更多夫婦仍會選擇妻子留家更長時間“相夫教子”。即便父親也同時全職休假,擔任育兒和家務主角依舊是母親。認為婦女更擅長育兒的刻板定型觀念也仍流行。一些研究也揭示,承擔了照料大頭的母親們難免有疲憊不堪乃至有心力交瘁的時刻。家務勞動和責任的分配,既促成了夫妻之間的分工合作,也有可能引發新的碰撞和衝突。

環顧整個世界,瑞典“父親月”式的陪產假制度備受青睞。挪威、芬蘭、丹麥、等北歐諸國都步其後塵為奶爸提供了專屬的帶薪假。比利時、德國、法國等歐洲其他發達國家的政府也跟隨其後為不可轉讓的陪產假買單。目前,各個發達國家陪產假的長短和多寡參差不齊。有酬陪產假亦成為很多國家應對“嬰兒荒”的一個關鍵性選項。無怪乎,陷入“低生育率陷阱”的一些發達國家,不管是未雨綢繆抑或亡羊補牢,都齊刷刷地在陪產假上面下功夫。在日本和中國台灣,父親享有的帶薪陪產假已長達一整年(共計52周),然而休假的父親依然寥寥。究其原因就在於沒有明確規定“不用即廢”的休假配額。

得益於政府育兒假干預的“遺產”,男女就業率居於發達國家前列的瑞典也成為西方生育率最高的國家之一,一度成功回升到2.0,最近幾年維持在1.9。而那些育兒假政策沒那麼前衞的發達國家,無論是大量接納移民的德國、西班牙還是有限引進移民的日本、波蘭,生育率都還只能衝到1.4左右。