如何避免薩拉熱窩事件這樣的“偶然事件”將世界拖入戰禍?_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-11-22 13:59

文:肖河

對於研究國家間戰爭與衝突的理論家而言,給近代人類帶來空前戰禍的第一次世界大戰是一個繞不過去的題材。與其赫然醒目的破壞性後果不同,對於這場戰爭為何爆發,當時和後代的人們總是難有定論。一個又一個的“必然性”解釋被提出,然後又一個接一個地遭到質疑甚至推翻。到了這場戰爭已經結束百年之際,越來越縝密的歷史研究似乎指明,僅就這場戰爭而言,並沒有一條很久以前就燃燒得呲呲作響、一點點必然走向爆發的引線。儘管這場戰爭規模宏大,但是各當局者對於參戰卻都有些“半推半就”“不情不願”的感覺。

簡而言之,一戰爆發不過是各種因素風雲際會的“偶然”。從斐迪南大公遇刺到各大國互相宣戰,中間似乎有很多避免這場戰爭的機會,其中各國的決策者也從未放棄過尋求和平的努力。然而,大戰爆發屬於“偶然”並不能給與人們以任何安慰。正是因為這種偶然,比起戰爭的源起更加清楚、是非也更加分明的第二次世界大戰,一戰才更像是一場沒有目的也沒有收穫的無謂之舉。然而,陷入“無可奈何”的繩結糾纏、直至走向衝突的悲劇正是人類歷史的常態。以此而言,如何理解一戰、如何避免一戰式的偶然性釀成的人類悲劇也就更具教益。

或非“必然”的戰爭

在過去的很長一段時間內,一戰都一直是各種理論證明自身所提出的種種“必然性”的案例。例如,一個耳熟能詳的對一戰爆發的經典解釋認為,新興的德國為了自身的資本主義發展,必須要奪取更多的殖民地以獲取原料產地和消費市場,而這就會與已經佔據了廣大殖民地的英國和法國產生衝突。因此,由於資本主義本身必然具有的擴張性,新興和老牌資本主義大國之間的衝突不可避免。根據這一觀點,不僅一戰是必然要爆發的,而且資本主義體系本身還將繼續醖釀新的大戰,新的大戰將帶來資本主義世界的總危機,並最終引發世界範圍內的革命。

然而,至今為止的歷史的發展卻日益説明,這種資本主義體系內部所孕育的世界大戰越來越不可能發生。這反過來又進一步引發了對這一理論對一戰爆發所做論述的懷疑。相關的歷史研究不斷“發現”和重述一個較為明顯的事實,那就是一戰之前德國經濟的騰飛並不依賴於殖民地,其僅有的少數殖民地幾乎不具備經濟意義。德國追求“陽光下的地盤”主要是出於大國榮譽的面子需求。因此,用資本主義必然具備的擴張性和新老資本主義國家的必然衝突來解釋一戰的爆發可謂“此路不通”。

另一個廣為人知的必然性理論羣則是所謂的權力轉移、修昔底德陷阱或者説“大國政治的悲劇”。這些理論的核心觀點都是“一山不容二虎”,國際體系中的頭號和二號強國必然會因為相對力量的接近而走向戰爭。至今為止,這些論述依然不同程度地在當今的國際政治研究中擁有影響,以往也常常把一戰歸為這一類理論的案例,將其爆發歸咎為英德之間的霸權之爭。

然而,這種説法在近年來也開始遭到越來越多的質疑。這些質疑有兩點主要內容:第一,英國和德國雖然確實展開過直接的海軍競賽、雙邊關係也一度因此劍拔弩張,但是就在一戰爆發前,德國已經認識到了在這場競爭中獲勝無望,因而在事實上退出了這場競賽。此後英德關係較之前大有緩和之勢;第二,最為重要的是,一戰爆發的直接導火索是奧匈帝國和沙皇俄國之間的衝突,而這兩個國家的矛盾也遠較英德或者德法為尖鋭。因此,固然英德相爭是一戰的重大背景,但是在戰爭爆發的問題上,俄、奧等“次級強國”明顯要承擔更大的責任。對於德國和英國而言,一戰是一場被盟國“拖入”而非自身主動發起的戰爭。

資本主義的擴張戰爭論、守成和崛起大國的爭霸戰爭論自然各有其解釋力,但是隨着史料的發現和分析的深入,這兩者日益顯得不能或者難以適用於解釋一戰的爆發,而它們正是論述一戰爆發具有歷史“必然性”的兩大支柱。在此之後,對一戰爆發原因的研究開始趨於強調某種時空上的特殊的偶然性。

一直以來,德皇威廉二世基本上獨自承擔了發動一戰的全部“罪責”,很少有人關注茜茜公主的丈夫在一戰中的角色

或為“偶然”的戰爭在認識到一戰爆發並非是英德競爭的必然結果之後,對一戰的研究開始轉向那些真正觸發了戰爭的特殊原因。第一個被指出來的就是歐陸上的“不穩定的同盟鏈條”。

在斐迪南大公遇刺之後,相對而言最熱衷於開戰的首推奧匈帝國。它不顧塞爾維亞最終已經答應了維也納提出的所有條件,而悍然向後者宣戰,最終引爆了整個歐洲。作為歐洲大國中的“第五極”,奧匈帝國無疑是列強中的最弱者,其之所以敢挑戰塞爾維亞背後的沙皇俄國,很大原因在於有三國同盟特別是與德國的同盟關係。而戰爭之所以從奧地利和塞爾維亞之間迅速蔓延到整個歐洲,則是因為所有歐洲大國之間所早已締結的同盟關係。換言之,如果沒有三國同盟或者三國協約,可能根本就不會發生武裝衝突,而且一場發生於歐洲邊緣地區巴爾幹半島的衝突無論如何不至於發展為大國間的全面戰爭。據此,一戰的爆發在很大程度上被歸咎於當時盛行於歐洲的同盟外交。

除了“不穩定的同盟鏈條”以外,“知覺錯誤”也日益被認為是促使一戰爆發的重要原因。

首先,**當時歐洲所有主要大國的總參謀部都傾向於認為隨着軍事技術的發展,武裝力量的進攻能力日益強大, 而防禦則日益困難,在戰爭中進攻將優於防守。**因此,在它們制訂的戰爭預案中都強調先發制人,搶在對手充分動員之前取得決定性勝利。對戰爭中攻守平衡的這一判斷使得在危機爆發時,各國的軍事部門儘管對於能否取得戰爭勝利普遍持謹慎態度,但是又都認為如果戰爭不可避免,就應當爭取先手、採取主動進攻姿態。這也使得在危機期間各國紛紛進行戰爭總動員,更加營造出戰爭不可避免的氣氛;同時這也使得一戰在很大程度上跳過了“對峙”“試探”的階段,戰爭的烈度迅速上升。

但是諷刺的是,從戰爭的實際進展來看,這種“攻強於守”的認知在很大程度上來説是一種錯覺。伴隨着機槍的發明、改進和普及以及戰壕的普遍運用,一戰在很大程度上呈現出“守強於攻”的態勢。這使得各國對戰爭傷亡和持續時間的估算出現了很大偏差。反過來説,假設一戰各國在戰前能夠對戰爭中的攻守平衡及其後果有更為正確的認識,那麼相關決策就可能會有不同的結果。

其次,**除了關於攻守平衡的錯覺以外,德國對俄國實力變化的誇大認識也在很大程度上造成了一戰爆發。**在柏林的決策者、特別是職業軍人看來,俄羅斯在19世紀末20世紀初的迅速工業化將徹底打破歐洲大陸的軍事平衡,使得德國再也不能“兩線作戰”。因此,要想避免未來的“永久失衡”,必須在俄羅斯徹底完成工業化之前採取行動。根據這一視點,“改變了歐洲均勢的崛起大國”並非是德國,而是俄羅斯;德國願意投身一戰並非是要挑戰既有的霸主英國,而是對俄羅斯崛起的“防禦性戰爭”。但是回過頭來看,德國在某種程度上高估了沙皇俄國的工業化和戰爭能力。相反,德國在戰爭中對沙皇俄國的沉重打擊引發了後者的國內革命,而革命後的蘇聯才真正成為了德國所一直恐懼的“東方強敵”。

**相比於各類“必然性”理論,上述對一戰爆發原因的追溯要更加微觀,聚焦於引發戰爭的更為具體、更為確切的因果機制。這些機制並非全然是某種客觀現實發展的必然結果,而是具有更高程度的主觀性和不確定性;同時單獨任何一種解釋又都不足以導致戰爭的爆發,更多是形成了一種結構、認知和心理上的合力。**因此,在終戰百年之後看來第一次世界大戰的最終爆發才會有一種源自“因緣際會的巧合”之感。

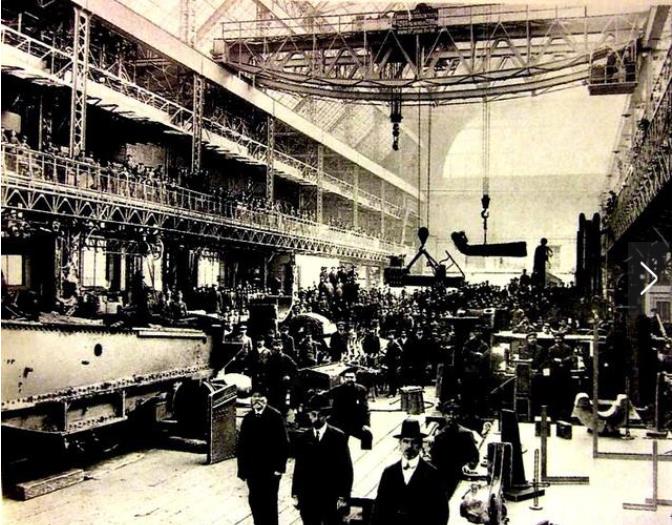

普提洛夫工廠,沙皇俄國工業化的象徵,同時也是1905年、1917年兩次革命的策源地

迴避“偶然”戰禍

所謂“偶然”的一戰,是指促使這場戰爭爆發的內在邏輯看上去並非“不可避免”,其爆發更多是有着特殊時空背景的多種因素的疊加,而非某一種特別強大的社會發展規律的直接作用。簡而言之,所需條件越多、所需的條件越特殊,一件事情的發生概率就越低,也意味着“偶然性”就越強。

對比第二次世界大戰,我們會發現1939年在歐洲爆發的戰爭有着更為清晰的主線,那就是德國的民族復仇主義;與一戰中各參戰國的半推半就、欲拒還迎,難以清晰確定責任人不同,二戰爆發的責任國非常清晰(這一點在亞洲戰場也是如此)。雖然也有人認為英法的綏靖政策也推動了二戰的爆發——即如果英法兩國能夠在德國剛剛開始打破《凡爾賽條約》的限制、重新武裝時就展現出強硬的態度,或許納粹就會做出讓步,或者只需要打一場小規模的戰爭,反而能夠避免了大戰的最終爆發。但是歸根到底,這種批評是一種指責“受害者”的邏輯。更加合理的假設是,即使英法兩國奉行更加強硬的外交政策,恐怕也只能部分改變德國的擴張步伐,最終的戰爭攤牌恐怕還是難以避免。

不過,二戰的爆發雖然説明作為整體的人類未能從一戰中吸取足夠的教訓,但是也並不意味着人類毫無進步。從二戰的爆發中可以看到,歐洲列強不再是“懵懵懂懂”地走向一場大戰,很多在一戰中發生過作用的錯覺不再作用於二戰;對於很多國家而言,大規模戰爭也絕對不再是一種可以主動選擇的政策選項,大量的犧牲和破壞已經成為了一種必須予以最大可能避免的後果。也正是因為這些認識上的進步,才讓二戰成為一種“正義”與“不義”的對抗,侵略者和自衞者的界限也更加分明。

就此而言,一戰的慘烈戰禍雖然沒能阻止更大規模的災難的再度降臨,但是至少使得下一場戰爭不再那麼可悲。相應的,人類對第二次世界大戰的教訓的總結也更加清楚,所尋求的補救之道也更加有針對性。人類的苦難並未終結,但是至少尋求答案方式變得更加清晰。

當然,對於一戰的教益到底能起多大的作用,到底能起多長時間的作用,也不能做過於樂觀的估計。二戰後至今的大國無戰事到底是因為人類的反戰情緒和努力空前強烈,還是因為貿易全球化抑或核武器的掣肘?目前還難以判斷。至於未來,對於戰爭教訓與核武器是否能保證大國間的永久和平,更是難有定論。如果非説迴避一戰式的“偶然”戰禍有什麼秘訣的話,那就是任何一國決策者決定走入戰爭之前都應當再三反思對對方的惡意判斷是否過於誇大、對對方堅持戰爭的意志是否過於低估、以及戰爭目標是否真的值得做出難言上限的犧牲。

(作者系中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員)