馮時:新出中國古文字文物的價值與意義_風聞

国关文化视线-国际时事观察,社会文化科研。2019-12-10 08:11

中國上古史的重建始終面臨着學殘文闕、文獻不足的困境, 這使得直出先民之手的古文字材料無論對於考古資料的詮釋,抑或直接輔證歷史, 都具有其無可替代的價值, 發揮着直接史料的重要作用。

我們所説的“古文字”是指先秦時代的古體漢字,這些資料既可依其時代分為新石器時代文 字、夏代文字、殷商文字、西周文字及春秋戰國文字,也可據其書契材料別為甲骨文、金文、陶文、簡牘、帛書、璽印、封泥、貨幣、石刻文字等,更可循其書體特點析為籀文、鳥蟲書、蚊腳書等。古人或出於不同用途而將相應的書體施於各種不同的材料,從而使這種對不同材料輔以不同書體的劃分在秦代形成所謂“八體六技”,至王莽居攝又提出“新莽六書”。這些書體在目前的考古遺存中多有發現,可以幫助我們認識先秦兩漢時期的書契名物制度與文治歷史。

從文字起源到王朝誕生

中國的原始文字出現於新石器時代已是不容懷疑的事實。文字源於人神溝通的需要,因此早期文字不僅具有宗教的性質,也必為巫史集團所壟斷,這意味着對文字起源的研究其實就是文明起源研究的重要部分。事實上,河南舞陽賈湖新石器時代遺址出土距今八千年的龜甲文字,已將中國文字起源的年代大為提前。而江蘇吳縣澄湖良渚文化陶罐外側留存四字契刻,山東鄒平丁公龍山文化遺址所出陶片留存十一字契刻,江蘇高郵龍虯莊採集陶片留存八字契刻,皆已構成書面語的形式,具有了文字的特徵︒近年,安徽蚌埠雙墩遺址發現距今七千年的陶器刻符〔一〕,湖北天門石家河遺址出土距今四千五百年的陶器刻符〔二〕,其中一些資料可供探討文字的起源,而另一些資料則是研究上古時空觀與宗教觀的珍貴史料〔三〕。當然,如何正確解讀新石器時代的文字,一直是學術界的重要課題。安徽蒙城尉遲寺新石器時代陶文的發現〔四〕,良渚文化玉器契刻符號的揭櫫〔五〕,都提供了對早期文字釋讀的新的類比材料〔六〕,促進了對文字起源研究新的思考。

圖一

帶朱書“文邑”的背壺(殘)

山西襄汾陶寺遺址H3403區域出土

公元前2000年,泥質灰陶

文明起源研究的關鍵問題就是在考古學上證實了有夏王朝存在的事實。由於考古學自身的侷限,考古資料非得獲得相應的文字佐證才具有意義,正像甲骨文的發現對於殷墟性質的證認具有決定性的意義一樣。山西襄汾陶寺遺址位於史料傳説中的夏墟,其晚期遺存的陶背壺殘器上發現朱書“文邑”二字〔圖一〕,時代約屬公元前兩千年。“文邑”不僅與商代甲骨文的字形結構完全相同,可以明確指為漢字的祖先,而且相同的內容竟也見於殷墟出土的商代卜辭〔圖二〕〔七〕,從而提供了識讀陶寺文字最古老的書證〔八〕。由於禹名“文命”,有夏史稱“文夏”,這意味着“文邑”作為有夏都邑的名稱不僅體現了夏重文德教命的傳統史觀,而且正因這一名稱於商代甲骨文中仍有存留,洵可見古人對這一古老事實的記憶與傳承。很明顯,“文邑”陶文的出土與釋讀不僅使我們找到了比殷商甲骨文更早的漢字,而且更為重要的是印證了夏王朝存在的事實。這無論對於考古學還是歷史學,都是極其重要的成果。

圖二

帶“文邑”的殷墟甲骨卜辭

河南安陽殷墟出土

商代

牛肩胛骨

中國文字的起源到底是一源還是多源,這個問題長期以來並未引起學者的注意。然而隨着早期文字資料的積累,不同於漢字體系的文字資料已愈來愈豐富,這使得簡單地以甲骨文作為對比材料的釋讀方法顯得似是而非。山東丁公龍山時代文字具有明顯的夷文字特徵,而陶寺朱書文字則明顯可以確定為漢字的祖先。這意味着對中國文字起源的研究必須打破傳統漢字大一統的觀念,而宜將文字的起源研究與相關的考古學文化加以聯繫,這樣才可能在正確區別不同文字體系的基礎上進而研讀文字。理由很簡單,文字起源於象形的事實並不意味着相同的字形在不同的文字體系中具有相同的字義和讀音。顯然,文字的釋讀必須以相應的文字體系為基礎,而文字體系的區隔又不可能不以使用這些文字的考古學文化為背景。與此同樣重要的是,文字體系的判定對於考古學文化性質的論證也具有特殊的價值。丁公陶文與陶寺朱書文字的發現便具有上述兩方面的意義。

至遲到新石器時代晚期或有夏時代,夷夏東西的政治格局仍然相當清楚〔九〕,而商王朝的建立則使以漢字為代表的華夏文明得到了強勁發展,致使夷夏對峙的局面徹底改觀,早期文字的研究對説明這一史實非常有益。一百多年來,殷墟以大邑商為中心的地區及其周邊廣有刻辭甲骨及具銘銅器出土,而且洹北商城甲骨文的發現更可能將其時代提早到武丁以前〔一○〕。此外,鄭州商城早年發現早於殷墟的刻辭卜骨〔一一〕,而小雙橋則發現約公元前十五世紀的朱書文字〔一二〕,山東濟南大辛莊出土晚商刻辭甲骨〔一三〕,與殷墟甲骨文皆一脈相承。至於商代中晚期具銘銅器的出土更遍及黃河與長江流域,足以見其文化的影響。

商周宗法與家族形態

人類以血緣結為宗族,以宗法別以親疏,形成社會的基本組織。對三代社會結構的研究不僅必須廣泛利用古文字資料,同樣,對古文字資料的正確理解也需要以宗族形態與宗法制度為基礎加以研考。

商周甲骨文、金文當然是解決這些問題的直接史料。一九九一年秋,殷墟花園莊東地甲骨文的出土作為殷墟科學發掘史上發現的第三批甲骨文資料〔一四〕,其重要價值不僅在於六百餘版龜甲的完整性,而且就甲骨文的內容而言,更提供給我們一批前所未見的嶄新材料,極大地豐富了殷商原始文獻,對學術界廣為關注的諸如商代占卜制度、家族形態、王族與多子族的關係、宗法與祭祀制度、殷商禮制、官制、地理以及甲骨文分期斷代標準的確定等問題的研究頗有幫助。花園莊東地甲骨文屬“非王卜辭”,其占卜主體並非殷王,而為“子”,屬王室小宗的宗子,但此子又與已有的子組卜辭的“子”並非一人,而是分別代表了不同的宗氏。這類卜辭頗重祭祖,疏於祭禰,其見致祭祖乙六十四例,祖甲(沃甲)三十八例,但祭父之辭僅有一例,故學者主張占卜者“子”顯即沃甲之後〔一五〕。事實上,卜辭反映的廟祭現象與宗法制度的關係值得深入研究。《禮記·喪服小記》有載:“尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖禰也……庶子不祭禰者,明其宗也”。據此可以推測,“子”雖為沃甲之後,但並非直系,而應為沃甲之後的小宗。花園莊東地四百二十版卜辭有王、丁與子同版共見的現象,“王”為殷王武丁,“丁”應讀為“嫡”,而“子”自為相對於以“丁”(嫡)為大宗的小宗。很明顯︐花園莊東地甲骨文的發現明確證實了其與過去討論的子組、午組、非王無名組等卜辭同屬非王卜辭,直接關係到我們對非王卜辭性質的認識以及商代宗族的研究。

突破商周家族形態與宗法制度研究的藩籬無疑有賴於新史料的發現。商周金文與族氏徽號配合使用的“亞”字,其含義如何理解,久訟不決,學者或以官名論之,成為學術界的主流意見。殷墟西區墓葬M1713出土亞魚器六件〔一六〕,為這一問題的解決提供了契機。六器中為兄所作之鼎自銘“亞魚”,為父所作之簋則自銘“寢魚”,“寢”為官名,則“亞”顯然不能復為官名。傳世亞

鼎(《集成》2427)以“亞”與“冊”共存,“冊”為官名,則“亞”非官名也非常清楚。這些材料都明確顯示出“亞”所具有的小宗內涵,其思想當然源出古人以“亞”字本為大地的象形,而大地相對於天,具有次、卑意義的宇宙觀〔一七〕。顯然,商周文字中的“亞”如與族氏合綴,其義即如《詩·周頌·載芟》“侯亞侯旅”之“亞”以及《左傳·定公四年》之“類醜”,本指小宗;而與官名合綴則為副貳之稱,如殷官“馬亞”應即武官之副職,相當於《周禮》之小司馬。《尚書·酒誥》:“越在內服,百僚庶尹,惟亞惟服宗工越百姓里居”。以此對讀西周作冊令方彝銘“舍三事命,眔卿事僚,眔諸尹,眔里君,眔百工”,便明卿事僚即《酒誥》之百僚,諸尹即庶尹,里君即百姓里居,百工即宗工,其中“尹”為官長,則“惟亞惟服”顯即百僚庶尹之副貳及從事,“亞”具亞次之義極為明確〔一八〕。

“亞”的問題一旦解決,其所涉及的商周宗法與封建制度便獲得了研究的途徑。殷墟花園莊M54廣見“亞長”銅器〔一九〕,地在大邑商,而河南鹿邑太清宮則發現周初長子口墓〔二○〕,乃商周長國遺蹟︐其與殷墟所見“亞長”或為同宗出封者。 而見於大邑商的亞雀、亞址、亞巜、 亞戈、亞魚、亞古、亞其、亞啓等,皆可以與外服同氏之國對比研究,以見長子出封、次子留相王室的固有制度。

商周畿服及諸國銅器的普遍發現是近十餘年來考古工作的重要收穫,對金文及商周史研究極具意義。殷墟西區、小屯東北地、大司空村東南及南地、後崗、孝民屯南、武官村北、東八里莊東、苗圃南北地、戚家莊、高樓莊、梅園莊、劉家莊、薛家莊、梯家口村等地皆有彝銘出土,為研究殷代家族形態與畿內族氏佈局提供了十分重要的資料。而王裕口村南地墓地更發現屬於殷墟第二、三期的氏家族墓地,不僅多件銅器銘有“”字銘文,而且還出有字印章〔二一〕。是見於武丁時期的貞人名氏,貞人過去雖有㱿(《三代》6.3)、暊(《美》69)等,但貞人家族墓地的科學發掘則為貞人身份問題的探索提供了可能。而西周畿內貴族墓及窖藏出土具銘銅器更為普遍,重要的有張家坡井叔墓〔二二〕、洛陽北窯西周墓〔二三〕、陝西周原地區及眉縣楊家村銅器窖藏〔二四〕,為西周歷史的研究提供了極為重要的資料。

商周封建與政治制度

商周王室以封建諸侯樹為藩屏,既有同姓諸侯,也有異姓侯甸及受褒封的前代“聖王”胤嗣,其事或見諸文獻,或失於記載。近年的考古工作於這些史實頗有所識。

位於泗水流域的山東滕州前掌大村發現商代外服史氏家族墓地〔二五〕,其所出銅器不僅證明史氏實即後世之薛國,而且墓地同出的虺氏、仍氏諸器,充分反映了殷周族氏的古老淵源及其交流的廣泛〔二六〕。明確屬於姬周宗親的封國則有重要發現。山西天馬曲村北趙遺址西周晉侯墓地所出彝銘已見自叔夨(虞)至晉叔家父的九代晉君〔二七〕,至少可以重建晉國殤叔以前的完整世系,於晉史研究價值彌重。河南平頂山發現西周應國墓地〔二八〕,據其具銘銅器可以初構應國的早期歷史〔二九〕。河南三門峽虢國墓地繼早年發掘之後又有新得〔三○〕。陝西韓城梁帶村兩週之際芮國墓地出土銘文銅器〔三一〕,為芮國曆史的考證提供了重要資料。

姜姓齊國的早期歷史混沌不明,山東高青陳莊遺址西周墓出土豐器(字本作“

”),銘文或述豐為其文祖齊公所作祭器〔三二〕,是為姜齊之後。學者或主其地殆齊始封地營丘,恐不合規制;或考豐即齊丁公伋之嫡子季子,其讓國叔乙而食採於崔〔三三〕,適合此陳莊城址,且可與文獻所記互為印證。

汾水流域及晉南地區古國雲集,山西絳縣橫水應即文獻所載之䣙國〔三五〕,其君與穆王西遊之事有關〔三六〕,事見《穆天子傳》。山西翼城大河口村發現西周霸國墓地,學者或以為史籍失載〔三七〕,實當文獻所記之柏國〔三八〕,其本姞姓。山西黎城西關村發現西周楷國墓地,其中M8隨葬青銅器銘有“楷侯”,學者以為即文獻所見之黎侯〔三九〕。墓地附近也曾出有晚商銅器,或即西伯勘黎之地,至西周重封黎國於此。墓地破壞嚴重,致楷器多有傳世,或流散於坊間。一九九九年香港曾見簋,銘文即提及楷與楷侯〔四○〕。

長江溳水流域作為周人的南土,其封建諸侯不僅具有政治的意義,更有維護金道錫行的經濟目的。湖北隨州安吉羊子山發現西周早期鄂國公族墓地,出土具銘銅器多銘“鄂侯”〔四一〕。隨州葉家山則發掘西周早期曾國墓地〔四二〕,可以確認至少三世曾侯及其夫人的墓葬,其中M65墓主曾侯諫為第一代曾侯〔四三〕,其東側的M2墓主為其夫人媿氏;M28墓主曾侯父為第二代曾侯,廟號可能為父乙,其東側的M27墓主為其夫人;M111墓主曾侯為第三代曾侯,其東側的M50墓主為其夫人。曾侯及其夫人的墓葬時代集中於西周成、康、昭三王時期,而作為始封君的師則並未稱侯。這種情況與唐叔虞始封而並未稱侯,其子燮父始稱晉侯的現象頗為相似。同時,M2所出子夭鼎銘記子夭於成王時赴周合王大之祀的史實,可與周初保卣等器銘文對讀。其自名為“夭”,作為邦伯,必為一代曾侯,所以夭與曾侯諫實系一人。這批豐富資料第一次使我們如此清晰地瞭解了西周早期的曾國曆史,具有重要的學術價值。

曾、鄂國族墓地的發現為久訟不決的兩國地望的解決提供了重要證據。北宋重和年間於今湖北孝感出土“安州六器”,其中之中甗即銘“王命中先省南國貫行,藝㡴在曾,……在鄂”,靜方鼎銘也言王命靜“在曾、鄂

”,兩器皆屬昭王時期,可明周初之曾、鄂兩國地相毗鄰,這一情況與考古資料所反映的事實完全吻合。

據文獻記載,隨國是春秋戰國時期漢東地區的重要姬姓古國,但長期以來,隨州境內屢見曾國銅器,卻並未見有隨國銅器。故自曾侯乙墓被發現之後,學者逐漸認同曾、隨實為一國而兩名的看法。近期湖北隨州文峯塔發現東周曾國墓地,出土銅器不僅時見“曾”、“曾子”、“曾公子”,同時首次出土了銘有“隨大司馬獻有之行戈”的隨國兵器。而近年坊間出現的兩件春秋中期的隨仲妳加鼎,一件已撰文介紹〔四四〕,一件入藏湖北省博物館。這些新見隨器無疑對於辨明曾、隨究系一國抑或兩國的爭論大有推動。

嬴姓古國本出東方,然渭水上游的甘肅禮縣大堡子山發現春秋早期秦公大墓及祭祀遺存,其中祭坎出土編鎛銘曰:“秦子作寶龢鍾以(與)其三鎛,厥音肅肅雍雍,秦子㽙

在位,眉壽萬年無疆”〔四五〕。墓葬同時出有多種秦公銅器,流散於海內外。此秦公或為秦文公,秦子則為未立而卒的文公太子竫公〔四六〕。據文獻所載,秦之先世居於西陲,後特以一地名西犬丘,至漢為隴西郡西縣,故城在今天水西南。而文公葬西山,即在隴西之西縣。一九一九年,天水西南鄉曾經出土大批銅器,旋即散佚。今見者如秦公簋,正款之外又於漢世補刻旁款,其中即有地名“西”字。這些集中於禮縣、天水的秦器的發現,對於探討秦國發祥地頗有幫助〔四七〕。此外,安徽蚌埠雙墩發現春秋中晚期嬴姓鍾離國君柏之墓〔四八〕,鳳陽卞莊發現柏之季子康墓〔四九〕,補充了鍾離國的歷史資料。

古文字學自身的侷限使其對於歷史地理的考實必須藉助考古學資料,對古代封國地理的研究而言,這一點顯得尤為重要。上述考古資料對於古代封國制度研究的促進,無不顯示出古文字學與考古學彼此結合的獨特作用。

三代政治制度中的王都制度則是近年提出的關鍵問題,其涉及考古學及早期文明史的探索,關係重大。王廷以邑為制,為不具城垣的聚邑,是為內服;其外為封建諸侯所形成的“國”,國的中心或仍以邑為制,是為外服;外服之外則為與王廷關係疏遠的“方”。這個制度從陶寺遺址所出夏代文字“文邑”,清華大學所藏戰國竹書《尹誥》明載商湯伐滅有夏都於“亳中邑”,直至殷卜辭所記晚殷王廷名曰“大邑商”,西周早期王廷名曰“洛邑”,系統地以不具城垣的邑制建立了夏、商、西周的王廷制度〔五○〕。這一制度顯然體現了三代都邑對新石器時代不具城垣的環壕邑制的繼承,從而對考古學以尋找城池為目的的探索提出了反思。

商周制度與禮制

商周古文字材料對於商周制度與禮制研究的價值是不容忽視的。在西周年代和紀時制度方面,晉侯穌鍾銘見“旁死霸”,榮仲方鼎銘有“生霸”(哉生霸),周公廟西周甲骨文則見“哉死霸”和“旁生霸”︐加之舊有銘文所見的“既死霸”“既生霸”“既望”,月相紀時語詞已至七種,足破王國維提出的“四分月相説”〔五一〕。而眉縣楊家村出土的四十二年與四十三年兩虞

鼎銘對傳統認為的西周宣王紀年也形成了衝擊。排歷的結果顯示,適合西周金文的宣王元年則較《史記》所載的宣王紀年後移一年〔五二〕。這無疑為西周年代的重構建立了根本的骨幹。

古代諡法制度的形成遠在殷商,殷卜辭及金文載殷王之號有“武丁”“康丁”“文武丁”“文武帝乙”等,已見諡法之濫觴。至周初改制,原始的諡號經過規範而完善,形成制度。恭王標準器牆盤述周先王自文、武、成、康、昭、穆,皆稱諡號,僅於在世之恭王稱為“天子”,已見諡稱與生稱的區別。楊家村出土

盤乃宣王標準器,更述周先王自文、武、成、康、昭、穆、恭、懿、孝、夷、厲諸王,皆稱諡號,而獨於在世之宣王稱為“天子”,進一步明確了諡法之制遠在周初即已形成的事實。這一制度的澄清不僅對銅器斷代有所幫助,為古書性質的分析也提供了新的思考途徑。

商周禮制的異同始終是學術界的重要課題。王獻唐曾經提出周人不用日名及族徽的觀點〔五三〕,得到一些學者的贊同〔五四〕。然而這個標準一旦確立,那便意味着我們根本找不到先周時代的周人具銘銅器,這當然令人難以接受。事實上,所謂日名實為卜選而得的祖先受祭日干,西周史喜鼎銘“史喜作朕文考翟祭厥日唯乙”,已於這一制度闡釋得相當明確,顯然這是廟祭活動中不可缺少的環節。正像我們不能設想周人不可能不行廟祭一樣,因此以日干明確受祭日期的做法便不可能僅是殷人的作為。而族徽主要為族氏名號,其使用與否同樣不能作為不同族氏的區分標準。平頂山應國墓地M8所出應公鼎銘“應公作尊彝禫鼎,珷帝日丁子子孫孫永寶”,應國為武王之子所封的姬姓正統,“珷”作為武王諡號的專字,故“珷帝”顯指武王,從而為周之宗室使用日名提供了確證。事實上,周初的禮制改革,只是使諡號與廟號的使用更為普遍,日名僅在廟祭的特殊場合才適合使用,從而形成與商人看似多用日名的所謂區別。

周禮監於夏商二代,淵雅淹博,鬱郁乎文哉。然因文獻斷爛闕如,故據金文重建西周禮制向為學者所重。新出彝銘於這方面自有不少重要資料,應公鼎自銘“禫鼎”,為除服之後所做祭器〔五五〕,金文首見。應國墓地M242所出柞伯簋,銘文關乎西周射禮〔五六〕,M450所出匍盉,銘文關乎西周婚禮〔五七〕;陝西扶風五郡西村出土五年琱生䖒,與早年所見五年、六年兩琱生簋銘文聯讀,事涉西周鄉飲酒禮〔五八〕;翼城大河口霸國墓地M1017所出霸伯尚,銘文詳述西周聘禮〔五九〕。這些資料不僅時代明確,且於相關禮制之儀節儀注相對完整,價值彌珍。

商周思想史與古典哲學

對古代史觀及商周思想史的研究,出土文獻的價值尤其不可低估。西周公盨銘文首述夏禹事蹟,與早期彝銘所反映的史觀相合,繼言益、契懿德,則為金文所未聞。禹為夏祖,契為商祖,益乃因德受禪,故祖述之,其史蹟仍未及有夏以前,此為西周古史觀的客觀體現,至於三皇五帝,西周及其以前的古文字材料了無蹤影。及至春秋中晚期以後,秦景公石磬、晉公

、陳侯因敦、楚帛書、戰國竹書《容成氏》《唐虞之道》等,五帝系統的帝王及其他古帝名號才逐漸增多,古代史觀於這一時期發生了根本改變。

公盨銘文對西周社會以孝與信為基本內涵的道德觀念的闡釋相當清楚。這種思想上承有夏以來的文德觀念,至西周時期則以“德”的概念加以概括,並以“文王正德”(大盂鼎)所體現的最高境界為追求,為後世儒家道德體系所繼承。這些史料使春秋以前思想史的研究充實而具體。

戰國竹書的出土不僅極大地豐富了古代文字資料,而且提供給我們大量湮滅無聞的古書,儘管其中經有脱簡,傳或間編,但縫䘺漏闕,學術價值仍非淺鮮。其中重要者有湖北荊門郭店一號楚墓出土竹書〔六○〕,上海博物館藏戰國楚竹書〔六一〕,清華大學藏戰國竹書〔六二〕。此外,北京大學藏西漢竹書雖年代稍晚,但內容同樣極具特色〔六三〕。

郭店楚墓所出與上海博物館所藏竹書存有大批儒家文獻,其性質當為《漢書·藝文志》所錄之先秦古文《記》,是為《大戴禮記》《小戴禮記》編選的基本素材〔六四〕。《漢志》載《記》兩百一十五篇,存於二戴《記》者不過八十餘篇,其他皆盡散佚。今據出土竹書得以重觀七十子後學之所作,對於系統梳理儒家思想的發展與經學的形成具有極高的價值。上海博物館所藏楚竹書中有關《詩》學、《春秋》學的著作也十分重要,其中《詩》學著作關乎孔子重建《詩》教及六經的整理,而《春秋》學著作或與久已失傳的《鐸氏微》等佚書有密切的關係〔六五〕。而清華大學所藏戰國竹書則以經學史學著作為主,其中既有古文佚《書》、佚《詩》,又有基於《尚書》而作的史志類著作〔六六〕,更有目前所見年代最早的中算學文獻,內容豐富,形式多樣。這些材料提供了未經後人改篡的原始文本,使我們對先秦古書的體例有了更全面的認識。

北京大學藏西漢竹書已刊發西漢中期的《老子》寫本。此本明確以今本《老子》第三十八章為上經,與馬王堆漢墓所出西漢初年帛書《老子》甲、乙兩寫本相同,呈現了《老子》早期文本的基本面貌。事實上,《老子》第三十八章作為全篇的核心,這一點通過郭店楚竹書與《老子》丙本同冊抄錄的《太一生水》的研究已看得非常清楚〔六七〕。具體地説,老子思辨“道”的目的並非只為建立起以玄虛之“無”為內涵的宇宙生成觀念,因此,“道”的思辨顯然不是老子哲學的主旨,而其最終強調並闡釋的哲學思想其實是以“道”所具有的“無”的態度從事,亦即無為而治所達到的“德”。這便是《老子》第三十八章所論的“上德不德,是以有德”。很明顯,西漢《老子》寫本將第三十八章列為上經之首章,準確地體現了老子哲學體系中以德統道、以道輔德的哲學精義。

古器物學研究的啓示

古器物學的研究自北宋金石學創立後漸致系統,然器物定名的工作不易,宋儒雖頗稱精審,但仍不免時有疏漏。如周世常見似盒之方器,宋人名“簠”,但其自名則曰“

”;又有如豆之圓器,自名曰“”。學者或據銅器自名用字的研究,以方器本名為“䀇”,即文獻之“瑚”,圓器則名“簠”〔六八〕,始正宋人之失。

丨

圖三

肆壺

湖北隨州葉家山M28出土

古代器物的定名當然應以器物自勒的名稱作為主要依據,據器物的形制判斷歸納雖為考古學家的一貫做法,但往往不免以今度古,以至掩蓋古代器用的特點及相應的制度。湖北隨州葉家山西周早期M28出土“肆壺”〔圖三〕,為宗廟陳器,是為壺的標準形制;而出土似提樑卣器自名“田壺”〔圖四〕,出土似盉器亦自名“田壺”〔圖五〕,平頂山西周應國墓地M48出土似提樑卣器自名“用壺”,足見壺類器形的多變。田壺乃為田獵活動而作,當然應較宗廟肆壺更便於攜帶和使用,形制自應區別於肆壺。顯然,器物的形制變化不能不考慮與其特殊的用途有關。而上海博物館藏春秋早期㠱侯簋則淺盤高足,或以為簋蓋,山西天馬—曲村北趙晉侯墓地M113出土豬形尊卻自名曰“”,反映了古代器物形制的複雜。這些現象無不説明古器物學研究以銘文作為認知基礎的必要。

圖四

田壺

湖北隨州葉家山M65出土

對器物自名的研究不僅可以糾正我們對器物的誤讀,而且可以解決器物的定名。

圖六-1

五年琱生器

西周

陝西扶風五郡西村西周銅器窖藏出土

陝西扶風五郡西村銅器窖藏出土五年琱生器〔六九〕〔圖六1、六2〕,自名曰“䖒”,器形頗似商代陶器所謂之大口尊,斜沿外侈,束頸,斜直腹下收,凹底,故學者多稱之為。《説文·䖒部》:“䖒,古陶器也”,以自名之器比觀同類形制之器,知其於新石器時代即已出現,器用古老。此類器物皆應即古人所稱之“䖒”,而並非所謂“尊”或“大口尊”。河南淅川和尚嶺春秋墓M2出土青銅器座自名“祖槷”,為槷表之座,從而據銘文第一次識別出先秦時期的天文儀器〔七○〕,並由此端正了學術界以往對此類器物的誤解。

圖五

田壺

湖北隨州葉家山M111出土

璽印的起源一直是學術界懸而未決的重要問題。上世紀三十年代,殷墟曾經出土三方銅璽,為黃濬所得,著錄於《鄴中片羽》,後歸於省吾,錄於《雙劍誃古圖物圖錄》。學者或疑三璽為贗品,然殷墟近年陸續經科學發掘出土三方銅璽,其中一方文字璽,一方肖形璽,一方文字與圖像合璧璽〔七一〕。這些資料不僅證明早期所出的三璽不偽,而且將中國璽印出現的確切年代提早到殷商甚至其前,不啻如此,在璽印的形式方面,殷商古璽無論於文字璽抑或肖形璽,都已開晚世璽印之先河。

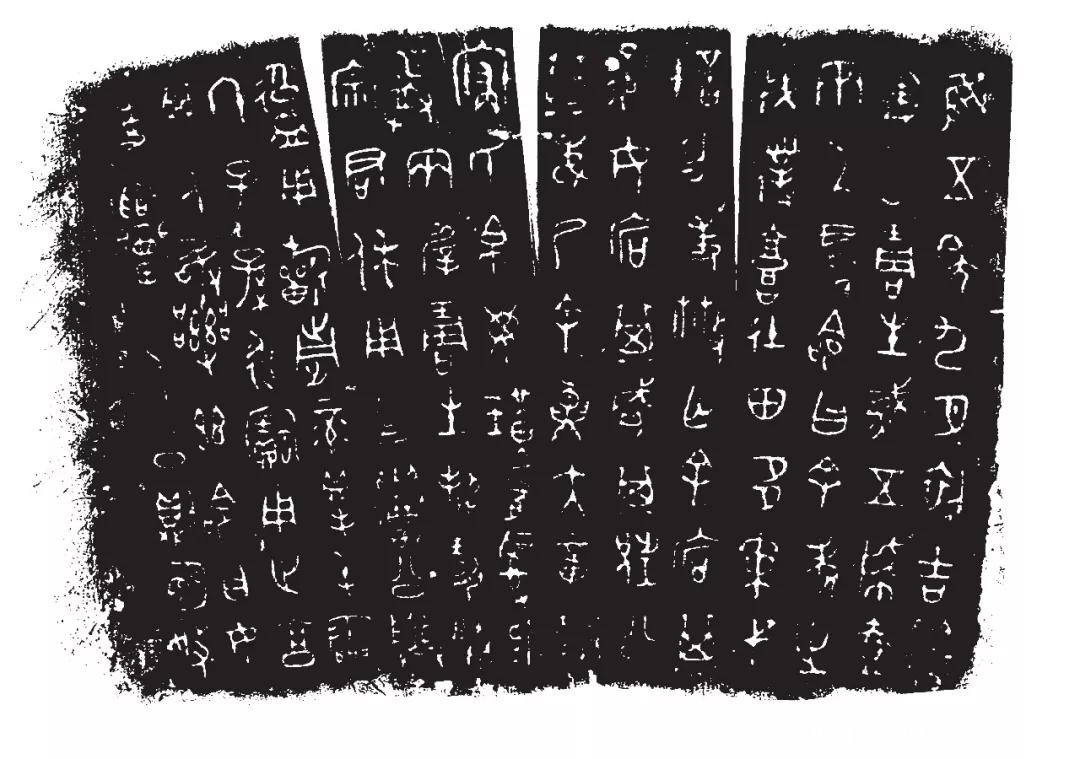

圖六-2

五年琱生器銘文拓片

西周

陝西扶風五郡西村西周銅器窖藏出土

史學進步的關鍵乃在於史料的豐富,因此從某種意義上來講,新史學其實就是新的史料學。很明顯,近十餘年來考古學、歷史學、古文字學、古史年代學、古器物學諸學科研究的深入,既體現了學科自身發展的結果,當然也離不開考古學的勃興所帶來的新的古文字材料的推動。

為尊重刊物版權,註釋版請查閲《美成在久》雜誌2015年第1期。

- 完-

亞洲考古發佈(Asian archaeology)

綜合整理出品|轉載請註明來源

來源 丨《美成在久》雜誌2015年

以上圖片版權均歸作者所有

編輯:鄭文明