西方文明的形成與演變_風聞

慕峰-传播知识,分享思考|公众号:太阳照常升起2019-12-10 13:04

此次香港區議會選舉的“意外”,打破很多迷夢。但如果僅基於眼前的結果就做出簡單的判斷,難免重蹈歷史。我們一直認為,對整個人類文明史認知的缺失,決定了國人在認識今天這個人類世界時,往往片面而短視。這種片面和短視,是過往數十年輕視社科基礎研究所致,而部分有益的研究,在某些關鍵時刻也未與決策相結合。很多一廂情願,並未換來預想的結果。

**今天大陸與港台的關係,中國與美國的關係,乃至中國與歐洲、亞洲、非洲各國的關係,無不是在一個已經存在數百年的現行世界體系下的文明覆興與擴張的進程。**這種文明的復興和擴張,是伴隨着西方文明從擴張時代過渡到危機時代同步進行的。我們在經濟上融入了全球,但與過往處於統治地位的西方文明不同,我們尚未能夠提供一個為全球所認同的自洽的文明觀念。所以,今天我們能夠看到,即便在經濟上,西方文明,尤其是盎格魯撒克遜文明遇到了巨大的挑戰(TIME週刊將之歸納為“紐倫港”(紐約、倫敦、香港)問題),但經濟只是文明的一個方面,在未來很長時期,如果沒有一個新的文明觀念能夠得到廣泛認同和傳播(很顯然,廣泛認同才是傳播是基礎而不是相反),那麼西方文明仍然會在其逐漸難以自洽的範圍內運轉。此時,新興文明與傳統文明的邊緣地帶,將會不斷面臨選擇、試錯。如果本土文明觀念不能自發形成並得到廣泛認同,即便在經濟上取得巨大進步,都可能被別的文明觀念所收割。

不同文明是會相互影響的,可能衝突,也可能融合,還可能進化。今天中華文明不是傳統的中華文明,自近代以來,在中華本土,傳統文明與外來文明不斷衝突、試錯、選擇、調整,這種吸收外來文明的情況,在歷史上反覆出現。即便如此,我們對人類不同文明外溢的認知,很可能仍然沒有超越清末民初時期。中華本土核心地帶經歷了漫長的試錯、選擇與調整,真正開始融入世界,不過40年時間,而真正從本土走向海外,也只有大概短短的20年時間。

很顯然,今天對重新認識世界的呼喚不是來自象牙塔裏的讀書人,而來自各行各業,這正如西方文明在外溢過程中,商人對人類不同地區歷史、文化、習俗的渴求度往往是第一位的。

今天,我們應當比任何一個時候都要放低姿態,應當像海綿一樣去學習,去了解這個真實運轉的世界,而不是曾經的屏幕上、報紙上那個遠離我們自身的世界。這個時代呼喚更具張力的解釋,呼喚能讓勤勞的人們滿意,同時又能使他們獲得足夠外部尊重的思想觀念。

今天,我特別願意將Carroll Quigley花了二十多年時間所著的**《悲劇與希望》****第一章**譯文分享給大家。我相信,在經歷了過往兩年多以來中美、陸港等一系列具有劃時代意義的歷史事件後,會有更多人願意認真品讀這些真正能夠發人深醒的文字。也希望大家能夠看到,在1950年代左右,歐美學者對歷史和未來的認知,已經達到了怎樣的深度。

文明的競合和進化,是會長達百年以上的,不要期待,用很短的時間,就能解決文明競爭的問題。當一個文明足夠強大時,那些邊緣地帶,是會自然歸附的,前提當然不只是經濟。

以上。

(正文長達2萬字,建議留出足夠時間細細品讀)

-------------------------------------------------

本文由慕峯譯自Tragedy and Hope(by Carroll Quigley,紐約Macmillan公司,1966年版,1974年第二次印刷,ISBN-0913022-14-4),未經授權,不得轉載、引用

一、文明中的文化進化

總會有人問,“我們將向何處去?”,但看起來,這類人總是少數。可以肯定的是,以前,也不會有很多人會以悲痛的語調或換用一種更絕望的腔調,提出“人類還能夠生存嗎?”這樣的問題。甚至此前,也沒有那麼多人去尋求“意義”和“身份”,更沒有從最狹隘的自利主義角度去“嘗試找回自己”。

“我們的生存方式仍可以持續下去嗎?”,這種問題更像是20世紀的,而非更早以前的典型問題。我們的文明註定要消亡嗎?就像曾經的印加(Incas)、蘇美爾(Sumerians)或者羅馬文明那樣?從18世紀初的意大利哲學家維柯(Giovanni Battista Vico)到20世紀初的德國哲學家施本格勒(Oswald Spengler),再到今天的歷史學家湯因比(Arnold J. Toynbee),人們總是困惑於文明是否也有生命週期,以及文明是否與生命一樣,也有不同形態的變化。這些討論產生了相當普遍的一致意見,即人類生活在各個獨立組織形態的社會中,擁有不同的文化(culture);而這些社會中的一部分,擁有文字記載和城市生活,比其他社會具有更高程度的文化,這些社會,被稱為“文明”。而這些文明,趨向於經歷類似的演化過程。

基於上述,文明的進化,可被簡要歸納為以下過程:每個文明都誕生於某種難以解釋的風氣,在緩慢的開始後,進入到一個蓬勃發展的階段,其規模和能量都不斷增長,無論是基於內部自生還是基於消耗其邦鄰,直到某種組織危機出現。當危機過去,文明重組,它的形態看起來會有些不同以往。它的活力和士氣減弱了。它開始變得穩定直至停滯。在經歷了黃金時代(Golden Age)的和平和繁榮後,內部危機再度泛起。在這個時點,道德和物質的衰弱第一次出現,同時第一次出現的,還有這一文明是否仍有能力對抗外部敵人以維護自身的質疑。在經歷了社會和組織體品行內部鬥爭的打擊,以及傳統信念缺失、新觀念與過往不相容導致的衰弱後,這一文明變得更為虛弱,直至被外部敵人所湮沒,最終消失。

當我們嘗試將上述分析適用於西方文明(Western Civilization),哪怕僅是用於相當模糊的分析時,我們發現需要做出一些修正。同其他文明一樣,我們的文明始於其他社會的多種文化元素交融的某個階段,而後這些要素塑造出一種獨立的文化,像其他文明一般開始極速成長,從擴張階段來到了危機階段。但在這個時點,形態發生了變化。

對十餘個其他文明而言,緊隨擴張時代(Age of Expansion)而來的,是危機時代(Age of Crisis),接下來便是由一個政治體(political unit)統治文明全域的帝國時代(Universal Empire)。西方文明與之不同,並沒有從危機時代過渡到帝國時代,而是通過改革自身,復又進入到一個新的擴張時代。並且,西方文明經歷了不只一次,而是數次這樣的變化。正是這種一次又一次改革和重組自身的能力,使西方文明在20世紀初居於了世界的支配地位。

當我們觀察構成文明生命週期核心部分的三個時代時,我們會發現共同的形態。**擴張時代****通常包括四方面的擴張:(1)人口;(2)地域;(3)生產;(4)知識。**生產和知識的擴張引起人口的擴張,這三者的擴張又導致地域的擴張。地域的擴張之所以重要,是因為它給文明提供了一個既包括老的核心區域也包括新的外圍區域的原子架構(nuclear structure),其中老的核心區域甚至在擴張時代之前就作為文明的一部分而存在,而新的外圍區域只會在擴張時代及其之後才會成為文明的一部分。如果我們願意,還可以細分出一個介於核心區域和外圍區域之間的半外圍區域(semi peripheral area)。

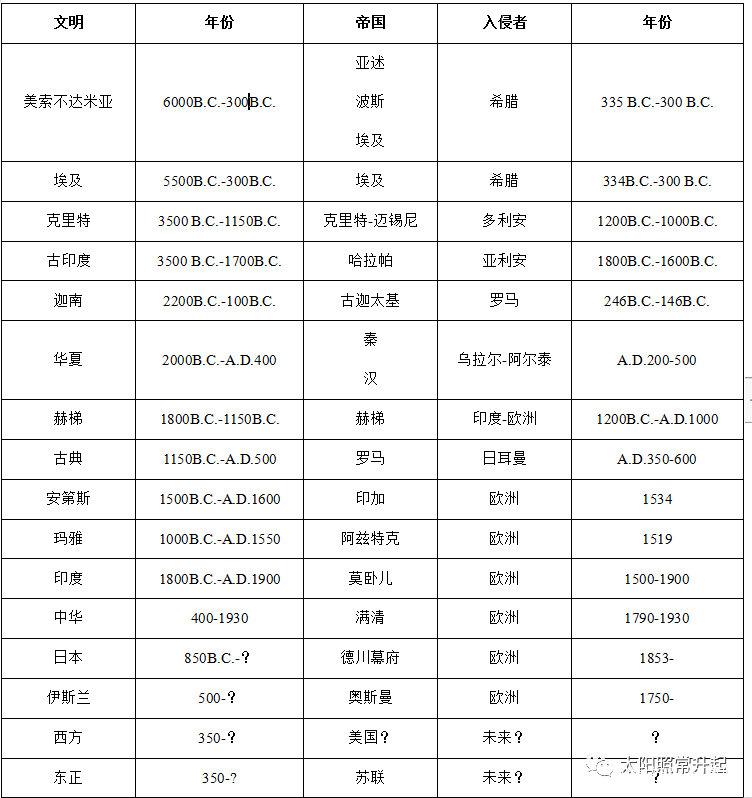

在過去的各種文明中,上述各類區域都是清晰可見的,並且還在這些文明的歷史演變進程中扮演了極其重要的角色。例如,在美索不達米亞文明(Mesopotamian Civilization)(6000 B.C.-300 B.C.)中,核心區域是美索不達米亞的低谷,半核心區域是這些山谷的中部和上部,而外圍區域則包括了環繞山谷的高地,更遠的區域是伊朗、敍利亞甚至安納托利亞(Anatolia)。克里特文明(Cretan Civilization)(3500 B.C.-1100 B.C.)的核心區域是克里特島,外圍區域則包括了愛琴海島嶼和巴爾幹海岸。古典文明(Classical Civilization)的核心區域是愛琴海海岸,半外圍區域是東地中海北部區域的剩餘部分,而外圍則包括了地中海海岸的剩餘部分,以及西班牙、北非和高盧。迦南文明(Canaanite Civilization)(2200 B.C.-100 B.C.)的核心區域是黎凡特(Levant),而外圍區域包括地中海西部的突尼斯、西西里西部和西班牙東部。西方文明(A.D. 400至未來一段時間)的核心區域是意大利北部、法國、德國西部和英格蘭,半外圍區域包括中、東、南歐和伊比利亞半島(Iberian peninsula),而外圍區域包括北美、南美、澳大利亞、新西蘭、南非和其他一些區域。

對每個文明而言,至少有兩個地域存在差異是非常重要的。**始於核心區域的擴張,也會從核心區域開始減速,而外圍區域仍在擴張。其結果是,在擴張時代的後期,一個文明的外圍區域會變得比核心區域更加富強。換句話講,一個文明的核心區域要比外圍區域更早的從擴張時代進入危機時代。**最終,對大多數文明而言,擴張的速度開始在所有區域衰減。

正是文明擴張速度的衰減標誌着擴張時代向衝突時代(Age of Conflict)過渡。衝突時代****對一個文明的生命週期而言,是最為複雜、有趣和關鍵的,它包含四方面主要特性,它是:(1)擴張速度衰減的階段;(2)摩擦和階級衝突增長的階段;(3)帝國戰爭(imperialist wars)的頻率和激烈程度增長的階段;(4)非理性、悲觀主義、迷信和來世主義(otherworldliness)滋生的階段。所有這些現象先出現在文明的核心區域,而後出現在外圍區域。

文明擴張速度的衰減最終產生了這個時代的其他特性。在經歷長時期的擴張時代後,人們的意識和社會組織形式已經適應了擴張,因此去適應一個擴張減速的階段是十分困難的。文明中的社會階層和政治實體嘗試通過對其他社會階層或政治實體行使暴力來維持常規發展速度以補償擴張的減速。這就導致了階級衝突和帝國戰爭。文明內部衝突所導致的結果,對文明的未來而言並非至關重要的。最重要的,是文明架構的重組(reorganization)能否使常規發展得以恢復。因為重組要求的,是去除導致文明衰落的各種因素,而文明內部一個階層對另一個階層的勝利或者一個政治實體對另一個政治實體的勝利,通常並不會對衰落的因素產生任何重大影響,也不會(除非意外)像重組那樣可以產生一個新的擴張階段。事實上,衝突時代****的階級鬥爭和帝國戰爭很可能會加速文明的衰落,因為這些鬥爭會耗散資本,並使財富和能源從高生產力的領域轉向低生產力的領域。

對大多數文明而言,在經歷了衝突時代的長期苦痛之後,最終會迎來一個新的時代——帝國時代。衝突時代帝國戰爭的結果,是文明中政治實體的數量通過征服被減少了。最終會有一個實體勝出。此時,整個文明只有一個政治實體。如同文明的核心區域要比外圍區域更早的從擴張時代轉向衝突時代,在整個文明被帝國(Universal Empire)征服前,核心區域通常先被一個國家(state)所征服。此時,核心國家(core empire)通常是一個半外圍的國家,而帝國通常是一個外圍的國家。因此,美索不達米亞的核心區域被半外圍的巴比倫(Babylonian)於公元前1700年左右征服,而整個美索不達米亞文明要到公元前725年才被亞述(Assyria)所征服(直到約公元前525年才被波斯(Persia)完全取代)。古典文明的核心區域被半外圍的馬其頓(Macedonia)於公元前336年所征服,而整個文明要到約公元前146年才被外圍的羅馬所征服。在其他文明,帝國一貫是一個外圍國家,即便此前沒有發生半外圍國家對核心區域的征服。瑪雅文明(Mayan Civilization)(1000 B.C.-A.D. 1550)的核心區域是尤卡坦(Yucatan)和危地馬拉(Guatemala),但阿茲特克(Aztecs)帝國是以中墨西哥外圍高地為中心。安第斯文明(Andean Civilization)(1500 B.C.-A.D. 1600)的核心區域是安第斯山脈中部和北部的低地斜坡和山谷,但印加帝國(Incas Empire)是以安第斯山脈的最高處為中心。迦南文明(Canaanite Civilization)(2200 B.C.-146 B.C.)的核心區域是黎凡特(Levant),但迦太基(Punic)帝國的是以西地中海的迦太基(Carthage)為中心。在遠東,我們能找到不少於三個文明。最古老的,是在公元前2000元前後起源於黃河流域的華夏文明(Sinic Civilization),在公元前200年後的秦、漢王朝達到高峯,並於公元400年後被烏拉爾-阿爾泰的入侵者所摧毀。如同克里特文明衍生出了古典文明,而古典文明又衍生出了西方文明,華夏文明也衍生出了另外兩種文明:(1)中華文明(Chinese Civilization),始於公元400年,在1644年後的滿清王朝達到頂峯,並因1790-1930年的歐洲入侵所中斷;(2)日本文明(Japanese Civilization),始於基督時代,在1600年後德川幕府時代達到頂峯,可能已被1853年西方文明的入侵所阻斷。

印度與中國類似,兩個文明先後出現。我們對印度的第一個文明知之甚少,但後一個在被外來人和外圍民眾形成帝國統治後達到了頂峯。始於公元前3500年左右的古印度文明(Indic Civilization)被亞利安(Aryan)入侵者於公元前1700年左右摧毀。從古印度文明衍生出的印度文明(Hindu Civilization)在莫卧兒王朝(Mogul Empire)達到了頂峯,並被西方文明在1500-1900年階段所摧毀。

轉向極其複雜的近東地區,我們會發現類似的形態。始於公元500元左右的伊斯蘭文明(Islamic Civilization),於1300-1600年的奧斯曼土耳其帝國(Ottoman Empire)達到頂峯,西方文明自1750年開始入侵,伊斯蘭文明仍在被毀壞的過程中。

上述分析方式,使得各種文明的生命週期形態看起來過於複雜。但如果我們將其表格化,會清晰很多。

從上述表格,可以發現一個不同尋常的事實。在人類歷史上,曾經存在大概20個文明,上面列出了其中的16個。這16個文明中的12個,也許是14個,已經死亡或者接近死亡,它們的文化,被那些擁有足以中斷該文明力量的外來者所摧毀,這些外來者,摧毀了這些文明已經建立的思想和行為模式,並最終將其抹除。這12個已經死亡或者接近死亡的文明中,有6個是被承載西方文明的歐洲人所毀滅的。當我們進一步考慮數不清的,已經或者正在被西方文明摧毀的,比文明更為簡單的其他社會(societies),例如霍屯督(Hottentots)、易洛魁(Iroquois)、塔斯馬尼亞(Tasmanians)、納瓦霍(Navahos)、加勒比(Caribs)以及其他不可勝數的社會時,西方文明令人震撼的力量就顯而易見了。

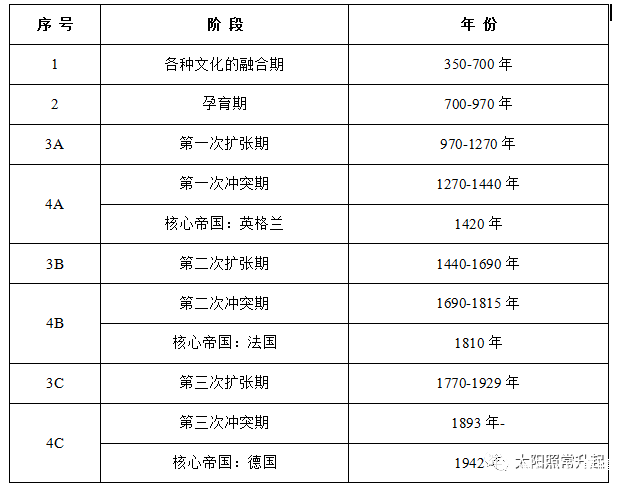

西方文明擁有摧毀其他文化能力的一個原因,儘管可能並非是主要原因,在於它已經擴張了很長的時間。這一事實是立足於我們已經提到過的因素,即西方文明已經經歷了三次擴張階段,每次其核心區域都幾乎完全被一個政治實體所征服,但卻從未過渡到帝國時代。每次在衝突時代,都產生了一個通過自我組織能力來實現擴張的新的社會組織形態,以至於衝突時代的四個現象(擴張速度的衰減、階級鬥爭、帝國戰爭、非理性化)都一再被擴張時代的四方面(人口的、地域的、生產力的、知識的)典型擴張所替代。從嚴密的技術角度而言,衝突時代轉向擴張時代是以資本投資的恢復和資本的大規模積累為標誌的,如同此前從擴張時代轉向衝突時代****是以投資減速,且最終是以資本積累的減速為標誌那樣。

西方文明與其他文明一樣,始於一個文化融合的階段。具體而言,是源於350-700年野蠻人侵入及摧毀古典文明時所導致的融合。通過從野蠻人部落、羅馬世界、薩拉森(Saracen)世界,以及尤其是猶太世界(基督教)所提供的各種要素產生了一種新的文化,西方文明成為了一個新的社會。

這一社會在700-970年成為一種文明,資本開始積累,以新的生產方式進行投資也開始產生。這些新的生產方式伴隨着一系列變化,從步兵到騎兵,從人力(奴隸制)到畜力,從地犁(scratch plow)和地中海歐洲的雙層(two-field)、休耕的農業技術到八牛聯犁(eight-oxen, gang plow)和日耳曼式的三層(three-field)農耕系統,從中央集權的、以國家集中政治為導向的羅馬世界到分散的、私人權力封建網絡結構的中世紀世界。在這種新系統中,少部分人負責外出戰鬥,絕大多數人進行耕作並向前者提供勞役和服務。這種雖不公平但有效率的防禦系統,反過來又導致了政治權力和社會經濟收入分配的不公。這又進一步導致了資本的積累,也即,由於對遠方奢侈品的追求,使整個社會的經濟重心從自給自足的農業模式(manors,莊園制)轉向商業交換和經濟專業化,到13世紀,擁有城鎮、中產階級、廣泛的讀寫能力、替代性的社會選擇自由以及新思想的嶄新社會模式,最終產生了。

這是西方文明在970-1270年進行的第一次擴張。在這一時代末期,社會變成了僵化的既得利益形態,投資減少,擴張速度也開始下降。進而,西方文明,首次進入到危機時代。這個階段,從1270年至1420年,充斥着百年戰爭(the Hundred Years’ War)、黑死病、宗教異端和嚴重的階級衝突。在這一時代結束前,英格蘭和勃墾第(Burgundy)奮力成為西方文明的核心。而也就是那時,一個取代舊有封建莊園制既得利益的新的社會形態,誕生了。

這個新的****擴張時代,從1440年-1680年,常被稱為商業資本主義(commercial capitalism)時代,這一時代的經濟擴張動力,在於通過遠距離的商品交換,尤其是半奢侈品和奢侈品交換來獲得利潤。後來,這一商業資本主義體系也演變成了僵化的既得利益架構,即通過限制生產和商品的交換來保障利潤。這一通常被為“重商主義”的既得利益架構,開始成為經濟活動的負擔,使得經濟生活的擴張速度衰減,並導致了1690年之後長達數十年的經濟衰退。這一衝突時代所引起的階級鬥爭和帝國戰爭有時被稱為第二次百年戰爭(the Second Hundred Years’ War)。戰爭一直持續到1815年,階級鬥爭的持續時間更長。到1810年之前,法國通過第二次百年戰爭征服了西方文明的大部分核心區域。但就像英格蘭在1420年衝突時代後期征服了這一文明的部分核心區域一樣,勝利已經毫無意義,因為一次新的擴張已經開始了。如同商業資本主義在1440年後取代了僵化的封建莊園體系(騎士制度),工業資本主義也在1820年後取代了僵化的商業資本主義體系(重商主義制度)。

使拿破崙1810年取得的軍政勝利無法維持下去的新的擴張時代,其實在英格蘭早已開始了。儘管1725年左右已開始了農業革命(Agricultural Revolution),1775年左右已開始了工業革命(Industrial Revolution),直到1820年後才開始了蓬勃擴張。一旦開始,它就以前所未見的方式展開,好似西方文明將要覆蓋到整個地球。既1690-1815年的衝突時代後,西方文明的第三次擴張時代被鎖定在了1770-1929年。居於這次新發展中心地位的社會組織形態,可以被稱為“工業資本主義”。**在19世紀的最後十年,誕生了可以被稱為“壟斷資本主義”(monopoly capitalism)的既得利益架構。**可能早在1890年,西方文明第三次衝突時代****的某些方面已經開始顯現了,尤其在核心區域,包括帝國的復興、階級鬥爭、暴力戰爭和非理性主義。

到1930年,西方文明顯而易見的再次進入了衝突時代。到1942年,作為半外圍國家的德國,已經征服了****西方文明大部分核心區域。德國的努力最後被一個外圍國家(美國)和西方文明之外的一個國家(蘇聯)所共同擊敗了。尚不明確的是,西方文明會沿着早先其他文明的道路走下去,還是重組自身並進入到一個新的,也就是第四個擴張時代。如果是前者,衝突時代將不可避免的伴隨出現階級衝突、戰爭、非理性化和發展衰退四方面特點,並且,我們將毫無疑問的來到一個由美國統治西方文明的帝國時代。接下來,西方文明在經歷一段時間的衰退後,將會像其他文明一樣,經歷被入侵,並變得更為虛弱,直至走向消亡。另一方面,如果西方文明能夠重組自身,進入第四個擴張時代,西方文明將重現生機和繁榮。撇開這些理論上的未來不談,西方文明事實上已經在大概1500年的時間裏經歷了8個階段:

未來的兩種可能包括:

從前列文明清單可以輕易的認識到西方文明為什麼能夠摧毀(並且正在摧毀)其他六種文明。在前述6個先例中,每個文明都從帝國時代過渡到了衰落時代(Age of Decay)。在此情形下,西方文明所扮演的角色,就如同日耳曼之於古典文明,多里安之於克里特文明,希臘之於美索不達米亞或者埃及文明,羅馬之於迦南文明,或雅利安之於古印度文明。就像西哥特人(Visigoths)和其他野蠻部落在377年之後侵入羅馬帝國一樣,西方人(Westerners)於1519年闖入了阿茲特克,於1534年闖入印加,於18世紀闖入莫卧兒帝國,在1790年後闖入滿清帝國,在1774年後闖入奧斯曼土耳其帝國,以及在1853年後闖入了德川幕府統治下的日本。在兩個文明的衝突中,處於擴張時代的文明最終戰勝了處於衰落時代的文明。

在西方文明與其他文明發生衝突的過程中,只有一個文明不處於衰落的地步。這個例外的文明,堪稱西方文明同父異母的兄弟,現在代表它的,就是蘇聯。尚不清楚“東正教”文明處於什麼階段,但可以肯定的是,它並未處於衰落的時代。東正教文明(Orthodox Civilization)始於500-1300年的文化融合期,目前處於它的第二次擴張階段。第一次擴張時代從1500年到1900年已經進入到衝突時代(1900-1920年),社會的既得利益被德國於1917年抹除,社會組織被替代後進入了第二次擴張時代(從1921年開始)。在16至20世紀初這400年時段裏,亞洲被四個趨於衰亡的文明(伊斯蘭、印度、中華和日本文明)所佔據。它們都已開始承受從海上而來的西方文明的壓力,以及從歐亞大陸腹地而來的東正教文明的壓力。來自海洋的壓力始於1498年達伽馬(Vasco da Gama)進入印度,於1945年日本政府在東京灣密蘇里號戰列艦上受降達到頂峯,並一直持續到1956年英法對蘇伊士運河的攻擊。來自大陸腹地俄羅斯(Russian)的壓力,一直從17世紀到目前,施加於中國、伊朗和土耳其。20世紀曆史的很多方面都源自上述三個因素的相互作用(來自大陸腹地的俄羅斯的權力,來自緩衝邊緣的亞洲的破碎的文化,以及來自西方文明的海洋權力)。

二、西方文明的文化擴散

前已述及,某種文明的文化(culture),最初產生於文明的核心區域,然後向外圍區域運動,直至使外圍區域也成為文明的一部分。文化元素的運動,被稱為“擴散”(diffusion)。值得注意的是,某種文化的物質元素,比如工具、武器、交通工具等,要比觀念、藝術形式、宗教觀或社會行為方式等非物質元素的擴散要更加容易和迅速。因此,一個文明的外圍部分(例如美索不達米亞文明中的亞述,古典文明中的羅馬或西班牙,西方文明中的美國或澳大利亞)要顯得比這一文明的核心區域要更加粗魯和物質化。

一種文化的物質元素也會向文明之外的其他社會擴散,同樣也要比非物質文化元素的擴散要容易得多。基於此,一種文化的非物質的和精神層面的元素,而非工具、武器等可以輕易出口到另一個完全不同社會的物質層面的元素,才是它的顯著特徵所在。因此,西方文明的顯著特徵,是建立在其基督教遺產、科學觀、人道主義,以及它鮮明的個人主義權利和對婦女的尊重之上的,而不是建立在其它諸如槍炮、拖拉機、衞生潔具,或摩天大樓等可以出口的商品之上的。

一種文化的物質元素越過其外圍區域輸出到一個完全不同的社會,會產生特別的後果。當物質元素從核心區域向外圍區域擴散但仍處於同一文明內部時,長期來看,這些物質元素更趨向於以消耗核心區域為代價來增強外圍區域,因為物質創新在核心區域會被用心增強既得利益從而阻礙核心區域的發展,同時核心區域也會把更多的財富和能源用於非物質文化。因此,儘管汽車和無線電是歐洲工業革命的產物而非美國的發明,但它們在美國的發展和使用卻更為深遠,因為在美國,這些發明並沒有像在歐洲那樣被用以維持封建主義制度、教會統治、僵化的階級區分(例如在教育上),也沒有被有意的廣泛用於音樂、詩歌、藝術或宗教。類似的比較包括古典文明之於希臘和羅馬,美索不達米亞文明之於蘇美爾和亞述,以及瑪雅文明之於瑪雅和阿茲特克。

但文化元素越過一個文明的外圍而擴散到另一個完全不同的社會,則呈現出完全不同的景象。不同社會的疆界(boundaries)對物質元素的擴散只有相當微弱的阻礙,但對非物質文化元素的擴散則阻礙明顯。事實上,正是非物質元素決定了不同社會的疆界,因為,如果非物質元素能夠擴散的話,那麼進入的領域就是舊社會的外圍部分而不是另一個社會的一部分。

**物質文化元素的擴散對於輸入社會來講有相當複雜的影響。短期來看,通常會受益於輸入,但長期來看,會導致瓦解和衰微。**當白人首次來到北美洲時,西方文明的物質元素迅速地在不同印第安部落中得到了傳播。以大草原印第安人(Plain Indians)為例,在1543年之前,他們虛弱而貧窮,但從那年開始,墨西哥西班牙人的馬匹開始向北傳播擴散。在一個世紀之內,大草原印第安人的生活已經提升到一個相當高的水平(因為具有了在馬背上獵殺水牛的能力),也極大增強了他們抵禦跨大陸西進的美國人的能力。與此同時,在16世紀已經很強大的跨阿巴拉契亞印第安人(trans-Appalachian Indians)在17世紀初開始通過聖勞倫斯(St. Lawrence)從法國以及英國人手中取得武器、捕獸夾、威士忌,當然,還有麻疹。這極大削弱了跨阿巴拉契亞地域的森林印第安人(Woods Indians),並最終削弱了跨密西西比(trans-Mississippi)地域的草原印第安人,因為麻疹具有毀滅性,而威士忌使士氣低落。此外,一些部落使用捕獸夾和槍支,使他們依賴於白人對這些物品的供給,而白人又會要求他們去對付更遠處那些尚未獲得這些物品的其他部落。任何抵抗白人的紅色人種陣線都是不可能存在的,印第安人最終被瓦解和消滅。通常而言,物質要素要對所輸入的社會長期有益,只能是因為:(1)提高生產率;(2)這個社會自己能夠製造;及(3)能夠融入適應輸入社會的非物質文化且不會削弱它。西方文明****對眾多其它社會的毀滅性影響,既是因為它具有通過武器摧毀後者物質形式的能力,也是因為它具有毀壞後者思想和精神文化的能力。

當一個社會受到另一個社會衝擊而被摧毀,人們將處於舊有文化和侵入文化要素的碎片中。這些要素通常只能提供給人們滿足其物質需求的工具,但卻因為缺乏思想和精神的統一,而不能被組織起來運行一個社會。這些人要麼麻木,要麼為自己,尤其是為其後代,以個人身份或者組織小團體,選擇融入其他文化。然而,也有人們利用舊有文化碎片重建一個新社會和新文化的情況。這是因為他們獲得了新的非物質文化,因此新的意識形態和士氣又將舊有文化的碎片凝聚起來。這些新的意識形態,可能是從外部輸入的,也可能是本土產生的,無論哪種情況,它們都足以與物質文化的所需要素結合起來以形成完整的社會功能,並形成一個新的社會。經由這樣一些過程,所有的社會,乃至所有新的文明,誕生了。通過這些過程,在公元前1150-公元前900年,克里特文明崩壞之後誕生了古典文明,在350-700年古典文明崩壞之後誕生西方文明。新文明可能誕生於受西方文明毀損的亞洲邊緣地帶的文明碎片中。這些碎片可能來自於伊斯蘭、印度、中華和日本文明。今天看起來,新的文明可能誕生於掙扎重生的日本,也可能是中國,印度的可能性比前者小,不太可能是土耳其或者印尼。在上述一個或幾個區域誕生強大的文明,都將是世界史上首要重大的事件,因為它將成為歐亞大陸上平衡蘇聯文明(Soviet Civilization)擴張的力量。

從假設的未來轉向過去的歷史,我們可以追尋到,西方文明的文化要素從它的核心區域擴散到外圍區域並向外擴散到其他社會。其中一些要素是如此重要,以至於有必要進行更詳細的檢視。

西方傳統的這些要素中,擴散得相當緩慢且不完整的,是西方意識形態基礎上的觀念集合(nexus of ideas),包括基督教精神(Christianity)、科學觀(scientific outlook)、人道主義、個人獨特價值和權利的觀念。但從這些觀念集合中誕生出的,最令人矚目的物質文明要素,便是與科技相關的。這些科技甚至已經輕易擴散到了其他社會。西方科技具有可輸出性,但與西方科技具有相當密切關聯的科學觀,卻不具有可輸出性,這就造成了相當異常的情況:像蘇俄(Soviet Russia)這樣缺乏科學方法傳統的國家,儘管在科技創新方面微乎其微,但卻可以通過大規模使用來自西方文明的科技來威脅它。類似情況有可能在亞洲邊緣地區的任何新生文明中進一步發展。

西方科技最重要的四方面包括:

1、殺戮的能力:武器的發展

2、維持生命的能力:衞生和醫療服務的發展

3、生產食品和工業產品的能力

4、交通運輸和信息通訊的進步

我們已經提及了西方武器的擴散。這對外圍區域和其他社會的影響,從1519年墨西哥的科特斯入侵(Cortez’s invasion)到1945年對日本使用首枚原子彈,都是顯而易見的。雖不明顯但長遠來看更為重要的,是西方文明通過衞生和醫療優勢征服疾病和延緩死亡的能力。這些優勢始於1500年以前的西方文明核心區域,但它們要真正產生巨大影響,還要等到1750年通過種痘來戰勝瘟疫,並且直到通過19世紀發明抗菌素、20世紀發明抗生素來拯救生命,這種優勢才確定下來。這些發明和技術從西方文明的核心區域擴散出去,迅即使西歐和美國的死亡率下降,然後對南歐和東歐產生影響,到1900年時,對亞洲也產生了影響。衞生和醫療技術的擴散具有震撼世界的重要性,這個我們稍後會進一步討論。

西方文明解決生產問題的科技如此出眾,以至於它們在史書上都被尊為“革命”。解決糧食生產問題的農業革命(Agricultural Revolution),據説大約從1725年就從英格蘭開始了。解決工業品生產問題的工業革命(Industrial Revolution),據説在農業革命50年後,也即1775年,也從英格蘭開始了。上述兩個革命的相互關係,和發生在衞生及公共健康領域的革命,以及這三個革命擴散傳播速度的區別,對於理解西方文明的歷史和它對其他社會的影響,是至關重要的。

對所有文明提供主食的農業活動,從土地中消耗營養元素。除非這些元素被替換(replace),土地的生產力將會降至相當危險的低水平。在歐洲中世紀以及現代早期,這些營養元素,尤其是氮,是通過兩年或三年休耕一次來實現替換的。這其實是使適耕土地減少了一半或三分之一。農業革命是巨大的進步,因為它在休耕期種植豆科作物(leguminous crop),而豆科作物的根莖通過攝取空氣中的氮並將其固化於土地,從而增強了土地的營養。由於這些在傳統休耕期種植的豆科作物(包括苜蓿(alfalfa)、三葉草(clover)或紅豆草(sainfoin))為牲畜提供了飼料,農業革命不僅為下一階段穀物種植所需的土地提供了營養,還提高了家畜的數量和質量,增強了肉類和動物食品的供給,進而通過增加動物糞便的供給從而增加了土地所需肥料的數量。整個**農業革命****的最終後果,是增加了糧食的數量和質量。由於生產同樣的糧食只需要更少的人,因此大量人口被從糧食生產負擔中釋放出來,他們可以將精力集中於政府、教育、科學或商業等其他活動。**據説在1700年,20個人只能生產21個人的糧食,而在1900年,某些地方只需要3個人就能生產21個人的糧食,因此釋放出的17個人可以從事其他非農業活動。

始於1725年以前英格蘭的農業革命,在1800年後傳播到法國,但到1830年後才傳播到德意志和北意大利。直到1900年,才艱難傳播到西班牙,南意大利、西西里島,巴爾幹半島(Balkans)和東歐。1840年左右,通過開始使用化肥,農業革命在德國經歷了新的繁榮,而1880年在美國,則由於農業機械化減少了農業勞動力人口需求。同樣是在德國和美國,1900年後,由於其他一些國家的貢獻,通過選種和雜交來獲得了新的種子和更好的作物,將農業產量提升到一個新的高度。

**通過提供糧食,為工廠系統的發展提供足夠多的勞動力,以及工業城市的興起,源於1725年的農業優勢造就了1775年開始的工業生產優勢。**1775年以後在衞生和醫療服務上的進步同樣貢獻巨大,因為它降低了死亡率,並使大量人口生活在城市而又免於疫病成為可能。

交通革命(Transportation Revolution)同樣為塑造現代社會貢獻了力量。交通革命始於1750年,一開始十分緩慢,修建運河水道,並採用John L. McAdam的新式設計建設收費公路(也即“馬路”)。在1800年後,煤礦通過運河、糧食通過馬路運輸到新興的工業城市。1825年後,由於鐵路網的發展,煤礦和糧食的運輸得到進一步大幅改善,而通信也因為電報(1837年後)和有線電纜(1850年後)的使用而提速。通過內燃機引擎在汽車、飛機和船舶上的使用,以及電話和無線電通信的發明,“距離問題”在20世紀以難以想象的速度得到解決。通信和交通驚人加速的主要後果,是使世界各地的聯繫更為緊密,而歐洲文化對非歐洲世界的影響得到進一步加強。由於交通革命與歐洲的武器,向外傳播都十分迅速,快於歐洲衞生和醫療服務的傳播速度,更要顯著快於歐洲工業制度(industrialism)、農業技術或意識形態的傳播速度,因此歐洲文化對非歐洲世界的影響更加勢不可擋。我們馬上就會看到,20世紀中葉世界所面臨的諸多問題,都是根源於歐洲生活方式的不同方面向非歐洲世界的傳播速度不盡相同,以至於非歐洲世界獲得它們的順序要完全不同於歐洲獲得它們的順序。

舉例而言,工業革命在歐洲要先於交通革命,但在非歐洲世界,順序顛倒了。這意味着歐洲能夠使用它自己生產的鐵、鋼和銅去建設自己的鐵路和電話線纜,而非歐洲世界只能通過向歐洲進口這些工業必需品才能建設相同的設施,後者也就自然成為了歐洲的債務國。在歐洲,鐵路始於1830年前,電話始於1840年前,汽車和無線電分別在1890年和1900年左右出現。而美國的跨州鐵路在1869年就貫通了;在1900年,跨西伯利亞(Trans-Siberian)鐵路和開普敦-開羅(Cape-to-Cairo)鐵路已開始全面建設,但柏林至巴格達的商業往來才剛剛開始。在同一時間——1900年的印度、巴爾幹半島、中國和日本,已經開始覆蓋鐵路網絡,儘管當時這些地方都沒有發展出能夠可以提供給它們足夠的鋼、銅去建設或維持這一網絡的工業體系。****交通革命後來的產品,例如汽車和無線電廣播,傳播得更為迅速,在它們在歐洲被髮明出來後不到一代人的時間裏,已經開始在撒哈拉沙漠或阿拉伯得到使用了。

另一個重要的事例,是歐洲的農業革命要先於工業革命這一事實。正因為如此,歐洲能夠增加它的糧食產量和工業化所需的勞動力需求。但在非歐洲世界(除了北美),工業化的嘗試通常都始於建立一個更為高效的農業體系之前。因此,在非歐洲世界,工業城市發展所需要增加的糧食供給(以及勞動力)通常不是通過糧食產量的增加以及農業勞動力人口的減少來獲得的。

歐洲發展進程中傳播速度不盡相同的兩個最重要的例子,是糧食生產革命、衞生和醫療服務革命的傳播。到20世紀中葉,這兩方面傳播速度的不同,對世界產生了震撼性的影響,因此我們有必要詳細加以檢視。

在歐洲,農業革命要比衞生和醫療服務領域的革命要早至少50年,後者直接導致了死亡率的降低和人口數量的增加。兩類革命大致的發生時間是1725年和1775年。由於這樣的先後次序,歐洲擁有足夠的糧食去供給因為衞生和醫療發展而增加的人口。當歐洲人口數量增長到一個它自身無法提供足夠糧食的臨界點時(大概是1850年),歐洲邊遠區域和非歐洲世界由於渴望進行工業化(或獲得鐵路),因此歐洲可以從這些區域以工業品換回所需的糧食。這樣的結果對歐洲來講當然是樂見其成的,但對非歐洲世界就不是那麼值得開心了。非歐洲世界不僅在糧食生產革命之前就開始了工業化,還在能夠生產出足夠的糧食之前,就實現了使人口增加的衞生和醫療服務革命。其結果是,開始於19世紀早期西北歐的人口爆炸,擴展至東歐和亞洲,進而導致了糟糕的後果,並在20世紀產生了極大的社會問題。

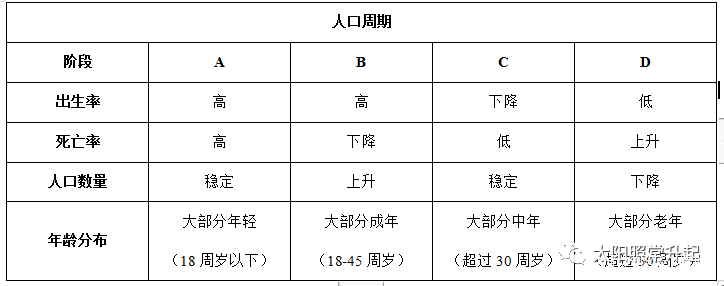

就像是1492年前的美洲印第安或中世紀歐洲,大多數穩定而原始的社會並沒有嚴重的人口問題,因為死亡率一直在平衡出生率。在這些社會,人口數量是穩定的,占人口大多數的,是小於18週歲的年輕人。這類社會(通常被稱為A型人口社會)存在於歐洲中世紀(大約1400年)或現代社會早期(大約1700年)。由於1725年之後糧食供給增加,以及1775年之後人們利用衞生和醫藥提高了拯救生命的能力,死亡率開始下降,但出生率仍然保持在高水平,人口開始增加,社會的老齡化加速到來。這就產生了所謂的“人口爆炸”(或B型人口社會),進而導致了19世紀歐洲(自西歐開始)人口的增加,此時占人口大多數的,是介於18-45週歲之間的青壯年人口,這正是男能武、女能孕的年齡。

此時,擴張的人口週期進入到第三階段(C型人口社會),出生率開始下降。此時的出生率為何下降,並沒有一個令人滿意的解釋,但此時出現了一個新的人口狀況,即出生率下降、死亡率保持低位,而占人口大多數的,是介於30-60週歲的成年人。隨着出生率的下降和預期壽命的增長,大量的人口已過了生育和戰鬥的年齡。這又導致出生率更為迅速的下降,並最終因為老年化使死亡率進一步上升。進而,社會進入到人口週期的第四個階段(D型人口社會)。這一階段的特徵是,出生率下降、死亡率上升,人口減少,占人口大多數的,是超過50週歲的人羣。

必須承認的是,人口週期的第四個階段僅是基於推論而非經驗事實,因為即便在西歐也還未達到第四階段。但很可能在2000年之前就會出現D型人口社會,老年人數量日益增長產生了新的問題,在西歐和美國東部也相應產生了“老年病學”(geriatrics)這類新的科學。

如前所述,由於1725年開始的農業革命和1775年開始的衞生-醫療革命,歐洲已經經歷了人口週期的前三個階段。由於這兩個革命已經從西歐向更外圍的區域擴散,更遠的區域也逐次開始進入了人口週期。這意味着人口爆炸(B型人口社會)已經從西歐延及中歐、東歐,並最終延及了亞洲和非洲。在20世紀中葉,印度處於人口爆炸狀態,其人口年增長率達到500萬/年,而日本的人口從1920年的5,500萬增長到1960年的9,400萬。錫蘭是一個更顯著的例子,1920年時,錫蘭的出生率為40‰、死亡率為32‰,到1950年時,出生率仍然為40‰,但死亡率卻降到了12‰。在我們進一步檢視上述20世紀世界史上巨大進步的影響之前,讓我們以表格形式釐清上述過程。

人口週期分為四個階段,我們以ABCD四個字母來表示。這四個週期可以從四方面特徵進行區分:出生率、死亡率、人口數量和年齡分佈,見以下表格:

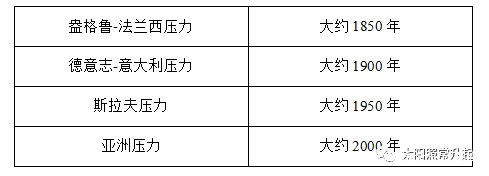

從西歐向其他外圍區域擴散的人口週期(包括人口爆炸)的後果,見以下表格:

從上表可以看到,從1800年至1950年,西歐、中歐、東歐和亞洲將逐次面臨人口壓力(也就是B型社會的人口爆炸)。這意味着,以50年為一個階段,將出現4次人口壓力情況:

人口壓力從西方文明的核心區域(西歐)向外擴散這一情況,很有助於增加對1850年至2000年這一階段的理解。這有助於解釋1850年左右盎格魯-法蘭西的對抗,1900年後由於對德意志的擔憂而導致的盎格魯-法蘭西結盟,1950年以後由於對蘇聯的擔憂而導致的自由世界的結盟,以及2000年左右亞洲人口壓力對西方文明和蘇聯文明所產生的威脅。

上述事例顯示,我們可以通過對西歐發展的研究,以及對這些發展成果從西方文明向更外圍區域和非西方世界擴散時具有不同速度的研究,對世界20世紀的諸多問題形成自己的理解。下表簡略比較了文明成果在西歐和非西方世界出現的不同次序:

當然,上述表格只是相當粗略的估計。應當澄清的是,對西歐表格部分,每一項發展成果都是按其第一次出現的時間來排序的,每一項成果在初次出現後,仍會持續發展;對亞洲表格部分,在亞洲不同地區,不同發展成果到來的次序也是不盡相同的,上述僅顯示的是部分重要區域的次序。因此,亞洲不同地區由於上述發展特徵的出現所產生的問題,也因為這些特徵產生的次序不同而不盡相同,其中主要是第3、4項的次序不同。

亞洲獲得上述文明發展成果的順序不同於歐洲,這是相當重要的。我們將在本書其後的章節中詳細研究這一問題。此刻,需要指出兩點。1830年代,民主在歐洲和美國快速發展。當時,武器也快速發展,但受限於技術階段,政府並不能比私人獲得更為有效的(effective)武器。此外,由於私人已經可以負擔得起(因為農業革命),因此他們可以獲得很好的武器,並且這些武器也相當便宜(由於工業革命)。到1930年前(或到1950年前),政府獲得的武器(俯衝轟炸機、裝甲車、火焰噴射器、毒氣等)比私人獲得的武器更為有效了。而在亞洲,好的武器到來的時間更早,此時當地還沒有通過農業革命提高生活水平,也還沒有通過工業革命降低武器的價格。由於衞生-醫療革命和人口爆炸要比農業革命更早,所以亞洲生活水平也沒有得到提高。因此,1830年代的歐洲政府不敢鎮壓民眾,民主得以發展;而1930年前(或到1950年前)非歐洲世界的政府不但敢於,而且也能夠鎮壓民眾了。當我們結合考慮西方文明的意識形態有從基督教和科學傳統發展出來的很強的民主要素,而亞洲國家在政治生活中卻有獨裁傳統時,我們會發現民主在1830年代的歐洲是很有希望的,但在1950年代的亞洲則是渺茫的。

從另一個角度我們可以看到,農業-工業-交通三大革命在歐洲依次發生,由於農業革命提供了食物和工業化及駕駛交通工具所需的勞動力,歐洲在提高生活水平的同時,基本沒有發生壓榨農村的情況。但在亞洲,由於三大革命的次序與歐洲不同(通常次序是:交通-工業-農業),儘管勞動力可以通過衞生-醫療革命獲得,但工業勞動力所需的食物只能通過壓榨農業人口獲得,同時也就阻礙了生活水平有任何質的提升。一些國家為了避免出現上述情況,不通過本國民眾的儲蓄獲得資本,而是通過從歐洲國家貸款的形式建設鐵路和鋼廠,這就使得這些國家成為歐洲的債務國(在某種程度上也成為了歐洲的附庸)。亞洲的民族主義反對債務國地位,它們更願意選擇通過給本國農業人口施壓來獲取工業化資本這個方案。最顯著的事例是蘇聯從1928年開始實施的五年計劃。日本和中國分別在蘇聯之前和之後,也採取了類似的、但沒有那麼激烈的方案。**但我們不能忘記,亞洲國家之所以要做出艱難的選擇,是因為它們獲得西方文明**要素的次序是不同於歐洲獲得這些要素的次序的。

三、轉向20世紀的歐洲

在歐洲的文明要素向非歐洲世界擴散時,歐洲本土也經歷着深刻的變化並面臨各種困難。這些選擇伴隨着激烈的變革,從歐洲視角來看,某些方面也可説是倒退。這些變化可以從八個方面進行檢視。19世紀的標誌包括:(1)人性本善(innate goodness of man)的理念;(2)現世主義(secularism);(3)進步的理念;(4)自由主義(liberalism);(5)資本主義;(6)科學信仰;(7)民主;(8)民族主義。總之,這八個方面在19世紀相伴相隨,通常認為它們是相容共生的,贊同其一也會贊同其餘,反對其一也會反對其餘。梅特涅(Metternich)和德·邁斯特(De Maistre)反對全部,託瑪斯•傑斐遜(Thomas Jefferson)和約翰•斯圖亞特•密爾(John Stuart Mill)則贊同全部。

人性本善的理念植根於18世紀,當時認為人是生而善良且自由的(good and free),卻因為壞的體制和習俗(institutions and conventions)而扭曲、腐蝕和奴役。如盧梭(Rousseau)所言:“人生而自由,卻無往不在枷鎖之中。”因此產生了“高貴的野蠻人”(noble savage)的信念,也產生了對自然和對遠居者簡單高尚正直品性的浪漫鄉愁。當時的人們認為,如果只有人類能夠獲得自由,擺脱社會腐蝕和習俗的束縛,擺脱財產、國家、宗教和婚姻的束縛,那麼似乎很明顯,人類可以達到前所未有的夢想不到的高度——人類甚至可以成為某種超人,幾乎能成為神。正是這種精神引發了法國大革命,也正是這種精神促使了1770-1914年獨立自主和樂觀主義精神的爆發。

顯然,如果人性本善,通過擺脱社會限制就能獲得自由,那麼人就能夠在當世獲得巨大的成就,而不需要寄希望於來世的救贖。同樣,如果人是類似於神的存在,那人的那些與神不類似的行為就僅是由於社會習俗的限制所產生,因此就沒有必要擔心需要為神服務或需要為來世做奉獻。人只需要服務於自身並奉獻於現世的目標,就能獲得巨大的成就。這就導致了現世主義的勝利。

與19世紀人性本善、社會本惡、樂觀主義和現世主義的理念緊密相關的,是關於“惡的本質”的理論。

在19世紀的觀念中,惡(evil)或者罪(sin),是否定的概念(negative conception)。它僅僅是指善的缺乏,或至多是指善的扭曲。任何認為惡或者罪是可以獨立存在的反對善的力量的想法,都是因為不瞭解19世紀的觀念。19世紀的觀念認為,唯一的惡是挫敗感(frustration),而唯一的罪則是壓抑(repression)。

如同惡的本質對立的產生於人性本善,自由主義則對立的產生於社會本惡。如果社會本惡,那麼“國家”這一有組織的社會強制權力就更加是惡的;而如果人性本善,那麼人就應當擺脱國家強權(coercive power of the state)的束縛。自由主義就產生於這樣的土壤。就其廣義而言,自由主義認為人應當盡最大可能擺脱強權的束縛;就其狹義而言,它認為經濟活動需要儘可能的擺脱國家干預。後一種理念,被歸納為“商業無政府”(No government in business),通常又被稱為“放任主義”(laissez-faire)。包含了放任主義的自由主義,是一個內涵豐富的詞彙,因為它主張將人們從宗教、軍隊或任何其他社會機構的強權中解放出來,只給社會保留阻止強者欺凌弱者的最低權力。

無論從廣義還是從狹義方面,自由主義都建立在19世紀廣泛接受的一種迷信——“利益共同體”(community of interests)的基礎上。這一奇特的理念堅持認為,從長期來看,在社會成員之間存在一個利益共同體。它主張,就長期而言,對社會個體成員有益的也對整體有益,反之,對社會個體成員有害的也對整體有害。“利益共同體”理論認為一定存在一種社會模式,使得每個社會成員都能夠享有安全、自由和繁榮,並且這一社會模式可以通過調整來實現,它將使每個人的天賦才能得以展現。這就意味着19世紀準備接受兩個推論:(1)人的才能是天賦的,並且僅被社會規訓(social discipline)所扭曲或壓抑;(2)每個人是其利益的最佳評判者。這些合起來構成了“利益共同體”信條,它主張如果每個人做對自己有利的事,那麼長期來看,也會對社會整體有利。

在19世紀,與“利益共同體”緊密相關的兩個理念是“進步”和“民主”。1880年的人確信,他們處於一個不可避免的長期進步過程的頂峯,這一進步過程已歷經數千年並且還將無限期的持續下去。他們如此堅信進步的理念,以至於將進步視為不可避免的和自動的。由於世間的鬥爭和衝突,更好的事物層出不窮,這一過程幾乎不受願望和計劃的影響。

民主的觀念雖然不是常被渴望的,但也被認為是不可避免的,因為19世紀不會完全沉浸在優者統治(rule by the best)或強者統治(rule by the strong)要好於多數人統治(rule by the majority)這樣的感受裏。但政治發展的現實是由多數人統治是不可避免的,因為至少在歐洲,它是與自由主義和利益共同體的觀念相容的。

自由主義、利益共同體和發展的理念導致了資本主義實踐和理論的出現。資本主義作為一種經濟制度,其驅動力在於,在一個給定的價格體系中,私人有逐利的衝動。這一體系,被認為通過個體追逐利潤的擴大,可以在自由主義和利益共同體的理念下,實現前所未有的經濟進步。在19世紀,資本主義經濟體系連同自然科學的空前進步,產生了工業主義(即電力生產)和城鎮化(即城市生活),這被大多數人認為是進步所帶來的必然的附隨品,但也有保守和直言的少數對其產生了極大的質疑。

19世紀也是科學的時代。科學是一種理念,遵從理性規律(rational laws),這些規律可以通過觀察而被發現,也可以加以控制使用。科學與當時的樂觀主義、進步理念和現世主義緊密聯繫。後者表現出了物質主義(materialism)的傾向,它是指所有現實事物最終都可以通過物理或化學規律進行解釋。

19世紀的最後一個特徵是:民族主義(nationalism)。這是民族主義的偉大時代,已有很多冗長而無結論的書籍進行過討論。我們在此將其定義為“同類族羣進行的政治一體化運動”。19世紀的民族主義有兩方面的動力。一方面,它將同一民族的人塑造成緊密的、情感上融洽的統一體。另一方面,它將不同民族的人區分成敵對的羣體,這時常會傷害到他們在政治、經濟或文化方面的真正共同利益。因此,在這一時代,民族主義有時是一股凝聚力量,在散亂的政治實體基礎上創造出了統一的德意志和統一的意大利。但有時,它又是一股分裂力量,將哈布斯堡王朝(Habsburg Empire)和奧斯曼帝國(Ottoman Empire)撕裂為若干獨立的政治實體。

19世紀的上述特徵在20世紀發生了極大的改變,以至於好像20世紀就是19世紀的對立面一樣。雖然這不盡準確,但毋庸置疑的是,19世紀的大多數特徵都在20世紀被徹底修正了。這些變化是由於一系列令人震驚的事件所導致的,這些事件對人的行為、理念、社會組織和希望都造成了極大打擊。這些令人震驚的事件,主要包括第一次世界大戰帶來的創傷,世界性蕭條帶來的長期苦惱,以及第二次世界大戰帶來的空前暴力破壞,其中,一戰的影響無疑是最大的。對那些相信人性本善,相信永遠的進步,相信利益共同體,以及相信惡僅僅是善的缺乏的人羣而言,導致數百人死亡和數百億財富湮滅的第一次世界大戰,其慘烈程度遠遠超過了人類的理解力。事實上,我們並沒有理解它是如何發生的。當時的人們認為一戰是暫時的、無法解釋的失常,需要儘快結束並儘快被遺忘。因此,人們在1919年一致同意將世界恢復到1913年時的狀態。但這一努力失敗了。在經歷了10年粉飾現實的努力後,事實終還是浮現,人們有意或無意的被迫面對20世紀的灰暗現實。打碎了1919-1929年世界