曾經,法國男人才是芭蕾舞的主角_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-12-15 13:31

作者:[美]珍妮弗·霍曼斯

法國國王路易十三是一位資深芭蕾迷,他不僅自己創作芭蕾舞劇,設計服裝,而且經常在宮廷表演中擔任主角:他喜歡扮演太陽神阿波羅,將自己描繪為降臨大地的神和萬民之父。而且,路易十三宮廷的芭蕾舞劇一向既不沉悶,也不浮誇:其中摻雜插科打諢、男歡女愛和雜技表演的元素,包括稀奇古怪的對宮廷流言蜚語的巧妙影射,令劇目魅力大增,效果卓著。觀看者常常抱怨説,大約有四千人試圖擠進盧浮宮的大廳,國王發現自己的通道被人羣堵得水泄不通,人人都希望一睹國王的表演。現場常駐一羣弓箭手,防止觀眾往裏擠,有一次,王后因為無法穿過擁擠的人羣而大發雷霆。

當時,我們今天所熟知的劇場尚未出現,芭蕾舞通常是在宮廷、公園或其他大場地表演的,座位和佈景都需要專門建造和設置。沒有舞台,也沒有舞台口抬高或框住演員——表演只是廣義的社交活動的一部分。觀眾通常坐在露天看台般的階梯上,從上往下觀看芭蕾舞表演,最適合觀看演員在場地中按照神聖的圖形和圖案移動隊形的場景。因為沒有靜態的背景幕,也無所謂舞台兩側,舞台佈景裝在推車裏,推進去放到演員身旁或身後。不過,到了路易十三時期,這個情況逐漸改變。在前衞的意大利佈景設計師的影響下(很多人是工程師),舞台被從地面往上抬高了幾英寸,並加上了舞台兩側、幕布、活板門、背景布以及用於將雲彩和戰車升到“天上”的機械裝置。黎塞留對現場表演和寫劇本很感興趣,並於1641年在自己的宅邸建造了一座劇院。這座劇院後來得以翻修,成了巴黎歌劇院的發祥地。

這些重大創新背後的想法很簡單:要製造幻覺。現在有了改進,就可以製造更加宏大而魔幻的舞台效果,取得從現實和凡人的角度看起來不可能達到的效果,將演員,特別是國王本人,籠罩在一片充滿魔幻感的氣氛中。這一點非常關鍵。實際上,隨着黎塞留想方設法提升國王的權威,國王的形象和肉體也開始變得日益重要。政治理論家們一度提出,法蘭西只因國王而存在,而國王的肉體既是不可分割的,又是神聖不可侵犯的。他們認為,國王的肉體容納着國土。在一位著名作家的筆下,國王是國家的頭顱,神職人員是國家的大腦,貴族是國家的心臟,而第三等級(人民)則是國家的肝臟。這不只是一種理論上或形而上的提法:國王死後,他身體的各個部分——包括心臟、內臟——通常要作為遺骸賞賜給與君主關係親近的教堂。在十七世紀,君主制是血統繼承而非王朝繼承的觀點越來越得到強調,而國王的肉體也越來越成為人們在政治和宗教上獻殷勤的對象。理論家們宣稱君權神授:他憑藉血統和出身,已經更接近天使和上帝。

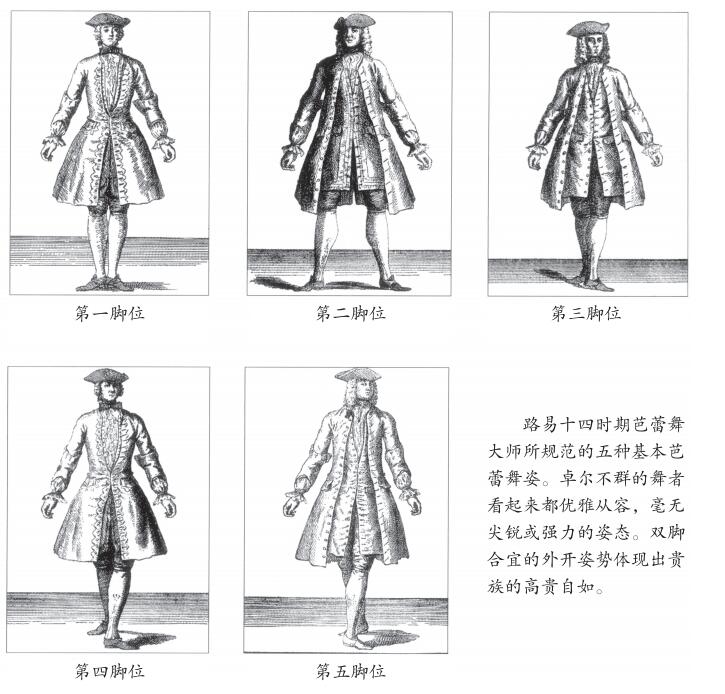

沒有任何君主比路易十三的兒子兼繼承人路易十四更強調對國王肉體的尊崇。小路易對舞蹈的熱衷在國王中可謂前無古人後無來者,而這也不是偶然的。從1651年他十三歲初次登台開始,到十八年後的1669年在《動植物芭蕾》中最後一次亮相為止,路易大約參加了四十場重大演出。路易天生擁有比例絕佳的身材和一頭漂亮的金髮,他的家庭教師曾稱之為“幾乎天神般的外表和身姿”——有人認為這是一種上帝的標誌,路易自己也這麼覺得,同時他也勤學苦練以開發天生的身體稟賦。每天上午,在起牀儀式結束後,他就退回到一個大房間裏,練習跳馬、擊劍和舞蹈。指導訓練的是他的私人芭蕾舞老師皮埃爾・博尚,二十多年中每天都和國王在一起訓練。路易長時間排練芭蕾舞,有時甚至晚上回去練習,直到深夜方止。

路易對芭蕾舞的興趣並不只是年輕人的放縱,這也是國家大事。據他本人後來回憶,這些表演討好了他的朝臣,也俘獲了人民的心智,“也許,甚至比賞賜禮物和做善事更加有效”。在狂歡節和宮廷娛樂場合,他甚至顛覆(也因而提升)自己的國王形象,扮演滑稽角色,比如怒漢或醉鬼。不過,他的絕對信心和遠大志向,是通過嚴肅高尚的舞蹈充分表達出來的:在《時間芭蕾》中,所有的時間都聚在他的統治下;在其他節目中,他扮演戰爭、歐洲或太陽,還有最出名的太陽神阿波羅(他一身古羅馬裝束,飾以羽毛,象徵着權力和帝國)。路易後來出現了發熱和頭昏症狀,據推測是由於過度緊張的練習引起的,這迫使他停止了表演,但他對宮廷表演的關注度依然不減。比如,在1681年的頭幾個月內,對於場面宏大、服飾華美的戲劇表演《愛的勝利》,他就出席了不少於六次彩排和二十九場正式演出。

路易十四的太陽神阿波羅造型

路易十四為什麼如此深愛芭蕾?

路易十四統治期間,專制主義達到頂峯,而古典芭蕾也作為一種具有充分表現力的戲劇藝術嶄露頭角。要準確地描述兩者的關係——這種關係確實存在,我們必須去了解路易的早期生活,以及他的宮廷的特質。在路易十四統治下,舞蹈遠不止是一種展示王室富裕與權力的生硬工具。他將舞蹈融入宮廷生活,舞蹈成為一種貴族身份的象徵和必備要求,被貴族根深蒂固地內化吸收,以至於芭蕾藝術將永遠與他的統治緊密關聯。正是在路易十四的宮廷裏,王室演出活動與貴族社交舞蹈才得到提煉和完善;也正是在他的支持下,支配古典芭蕾的規則和慣例得以出現。

那女性是什麼時候走上芭蕾舞C位的?

皇家音樂學院,即後來的巴黎歌劇院,建於1669年,正是在那裏,在呂利的指導下,後來的法蘭西芭蕾和歌劇開始發展。建立這個學院的想法始於野心勃勃卻又不善管理的詩人皮埃爾・佩蘭。佩蘭提議,國王應該設立一個由詩人和音樂家組成的學院,以免法蘭西在歌劇這個極其重要的新興藝術領域裏被外國人“征服”,而歌劇正在意大利各城市迅速發展。他預見到法蘭西將會擁有一種民族藝術,與意大利的那種截然不同,並且更勝一籌。國王同意了,但沒有提供資金:學院將依靠票房收入維持生存,而佩蘭很快就因債台高築而鋃鐺入獄。

呂利一向懂得投機取巧,他沒有忽視巴黎歌劇院可能帶來的利潤和聲譽。於是,他通過一系列陰謀詭計,於1672年奪取了控制權。然而,他對原先國王所給予的條件並不滿意,並於次年設法贏得了一項關鍵的特許權:巴黎的其他歌劇院不許上演同樣宏大規模的節目。尤其是,嚴格限制其他歌劇院獲准僱用的樂師和舞者的人數。就這樣,呂利扼殺了競爭,為自己獲取了一份發展新的歌劇芭蕾藝術的全權委託書。

接下來,以巴黎歌劇院為中心,出現了一個充滿藝術活力的時期。然而,這種活力的依據和之前(以及目前)在宮廷發揮作用的那種原則截然不同。在巴黎歌劇院的專利證書中,國王規定,在巴黎歌劇院的舞台上跳舞或演唱的貴族不會失去貴族地位,而如果在任何其他巴黎的歌劇院裏表演,則必然會失去身份。看來,巴黎歌劇院將成為一座宮廷之外的宮廷,一座為王室演出和王室芭蕾舞而設的享有特權的離宮。確實,巴黎歌劇院上演的許多早期作品就是那些為國王和凡爾賽宮首演的作品的翻版。然而,讓路易未曾預料到的是,那些他意欲保護的業餘貴族演員很快就消失了:他們和職業演員一起表演的情況成了例外,而不是慣例。在學院最早的一部作品《愛神與酒神的節日》中,有名望的貴族還與職業演員同台起舞,但這幾乎可以説是一場告別演出,從那時起,貴族只是偶爾才會光臨學院的舞台。

此外,女性開始登台——這是一種變化。當《愛的勝利》(1681年在宮廷首演)在巴黎歌劇院上演時,王太子妃和其他王室女眷的角色沒有像以往那樣由男性反串。相反,這些角色由第一批職業女性舞者扮演,其中一位就是拉封丹小姐,她還因自己編排舞步而為人所知。令人驚奇的是,女性已登上歌舞台這一情況在當時幾乎沒有引起注意,“一件不同尋常的新奇事”,《水星報》不痛不癢地評論説。人們無動於衷的原因可能在於,拉封丹只不過闡明瞭一個人們早已知曉的事實:在巴黎歌劇院建成後的幾年裏,社交舞蹈和職業舞蹈開始分道揚鑣。如今有兩條截然不同的路徑——宮廷和舞台,這兩條路徑並不像過去那樣隨意混淆。對於女性來説,這是一種明降暗升:隨着真正的貴族離場,她們的角色由技藝嫺熟(但地位低微)的職業人士替代,女性舞者找到了一席之地。

不僅如此,與凡爾賽宮留給大眾的奢華生活印象相反,不管是巴黎這座城市還是巴黎歌劇院,都在逐漸遠離宮廷。從十七世紀八十年代到1715年路易的統治結束,芭蕾雖然仍然在宮廷裏上演,卻沒有那麼頻繁了,總體來説也更為剋制。十七世紀八十年代初,當路易十四的凡爾賽大城堡最終落成時,裏面甚至都沒有劇院。不僅如此,隨着路易十四在西班牙王位繼承戰爭中的節節失利,以及虔誠的曼特農夫人對他愈來愈深的影響,在凡爾賽的生活中,歡宴場面越來越少了,這一點眾所周知。也正是曼特農夫人於1697年下令,驅逐意大利的即興喜劇演員。在這幾年中,宮廷與巴黎之間的關係一直緊張(路易永遠會把這座城市與投石黨運動關聯起來)且不斷加劇。巴黎歌劇院起到了類似橋樑的作用,但它也是一個帶有濃厚的巴黎氣息的機構,從觀眾層面和其自身不斷上升的獨立意識來説均是如此。