蘇聯政治傳播對東正教傳統的沿襲和轉化_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2019-12-17 14:14

文:潘祥輝

政治傳播也可以理解為一種“對可能直接或間接產生政治影響的信息的構建、傳送、接收和處理”過程,[[26]]在這個過程中,政治宣傳、教化及對政治合法性的塑造無疑是核心。秉承馬克思主義對宣傳的重視,蘇聯社會主義的宣傳和鼓動無處不在。蘇聯十月革命的勝利很大程度上有賴於其成功的宣傳。這種宣傳很好地利用了俄羅斯的傳統宗教及文化心理。 “為了征服一切,布爾什維克利用了一切。它利用了自由民主政權的軟弱無力。為鞏固被激發起來的羣眾,利用了它的象徵物……它利用了俄羅斯心靈的特點,那種全部都被資產階級社會世俗化的矛盾心靈,利用了它的宗教性,它的教條主義和激進主義,它對社會真理和人間上帝之國的,它的犧牲精神和承受痛苦的忍耐。它利用了俄羅斯人永遠保留着的彌賽亞精神,俄羅斯對特殊道路的信仰……它宣傳統一完整、作為統治教義的世界的必要性,以適應俄羅斯人民的信仰和管理生活的象徵的習慣和要求。”[[27]]

我們的確可以發現蘇聯政治傳播模式與俄羅斯東正教傳統存在一種有機的關聯:俄羅斯東正教的佈道模式、對聖物聖像的崇拜、對異端思想的管制以及為培養宗教虔誠進行的各種儀式都為蘇聯的政治傳播所吸收、利用和轉化。

(一)政治宣傳思想上對宗教佈道的借鑑

蘇聯所信奉的社會主義政治思想,和基督教思想有許多共通之處,與聖奧古斯丁的《上帝之城》和空想社會主義者莫爾的《烏托邦》以及康帕內拉的《太陽城》中所表達的思想十分相似。歷史學家湯因比明確指出,西方社會文化浸滿基督教的成分,發端於西方社會的共產主義意識形態“具有猶太教-基督教淵源” 。[[28]]可見“共產主義”的救世理論和基督教中的彌賽亞主義確有可類比之處。陳力丹指出,早期的社會主義者與早期的基督教很相似,同樣的痛苦,同樣找不到出路,一些人把社會主義思想當作福音書進行宣傳。“馬克思主義誕生以前以及以後的幾十年裏,不少社會主義,特別是德國、法國的社會主義呈各種新宗教的形態。從社會主義發展的角度,馬克思和恩格斯認為這是社會主義思想誕生和傳播初期一種不可避免的現象。但到19世紀中葉,社會主義的宣傳才逐漸脱離宗教宣傳的模式而獨了立發展。”[[29]]然而,社會主義的宣傳模式當中始終有宗教佈道的影子。

在媒介學者德佈雷看來,社會主義誕生於印刷時代,印刷媒介、小冊子、報紙等宣傳媒介以及知識分子藉助各種媒介進行的動員在社會主義運動中居功至偉。“活字印刷、知識分子和教師是社會主義環境的三個支柱”,而最重要的支柱是印刷(報紙)。正是“社會主義的印刷信仰”,幫助“整個歐洲把聖經上的救世主降臨轉向歷史唯物主義”,在這個過程中,“社會主義的負責人就像一個神父”,[[30]]給人民傳遞革命的聲音。 社會主義的這種宣傳的確和基督教的“撒播”(dissemination)有相同之處。聖經中三篇《對觀福音書》(馬太福音13,馬可福音14,路加福音8)體現了耶穌的撒播思想。耶穌在海邊對眾多各色人羣佈道,他用了廣泛地不停播種來比喻佈道,“凡是有耳朵聽我講話的人,讓他們聽見吧!”[[31]]共產主義面向大眾的無處不在的宣傳類似這種“撒播”。為了撒播革命,列寧就十分強調宣傳和動員的功能。在《社會民主黨在民主革命中兩個策略》(1905年)中列寧指出:“我們黨的一切組織和團體每天經常進行的全部工作,即宣傳、鼓動和組織工作,都是為了加強和擴大同羣眾的聯繫。這種工作任何時候都是必要的,但是在革命時期會顯得更加必要。”[[32]]他甚至將自己定義為“宣傳員”,他説:“我們這些人都是理論家,不過我更傾向於把自己看作是社會民主的宣傳員。”[[33]]

革命導師馬克思與恩格斯也非常注意宗教佈道者們的傳播藝術,他們還經常討論看到的宗教宣傳方式的優劣。恩格斯曾引證《新約》中使徒保羅到雅典傳教的做法,並加以引申。此外恩格斯還詳細考察了基督教之所以能夠廣泛傳播併成為世界性宗教的原因,他認為原因之一在於“它傳教對象的平民化”。他認為基督教的宗教傳播“在窮人、苦難人、奴隸和被排斥的人中尋找信徒,蔑視有錢人,有勢力的人和有特權的人”,[[34]]這種宗教鼓動性可能給了恩格斯的革命宣傳以啓發和借鑑,共產主義宣傳也是從發動最底層的羣眾開始的。恩格斯研究基督教傳播顯然對它進行了一種“革命化”的解讀,並將之應用於共產主義的宣傳實踐。

馬克斯恩格斯有關共產主義的宣傳理論和實踐也為俄國早期的社會主義者所繼承,並作了本土化的改造。1875年,恩格斯與俄國民主主義者、《前進》雜誌主編彼.拉甫羅夫談到宣傳方式時説:“我們當中的每一個人都或多或少地受着我們所置身的精神環境的影響。對於俄國(您對那裏的讀者瞭解得比我清楚),對於依靠‘感情上的聯繫’,依靠道義感的宣傳性刊物,您的方法可能是最好的。”[[35]]可見俄國社會主義者在政治宣傳上有意識地注意借用俄國傳統的文化資源。這種資源就是東正教傳統。俄國布爾什維克本身也是把馬列主義當作一種宗教真理來進行推廣的。俄共布機關刊物叫《真理報》,這一名稱也旨在告訴人們他們宣傳的是“上帝的聲音”,而布爾什維克就是先知和彌賽亞。正如施拉姆所説:“克里姆林爾宮裏的領袖們究竟是怎樣的一羣人?他們是不穩定的,而且是狂熱的。他們是普羅米修斯式的人物。的確,或許歷史上從來沒有這麼少的人能夠掌握如此大的權力,控制如此多的人,有如此宏大的信心認為他們精確地知道如何領導他們的臣民走向金色的牧場。”[[36]]

蘇聯的共產主義宣稱自己是唯一真理的掌握者,這和東正教宣稱自己是唯一的“真諦”十分類似。別爾嘉耶夫指出:儘管共產主義者宣傳無神論,進行反宗教的宣傳,但蘇聯“共產主義不是作為社會體系,狂熱地敵視所有的宗教(尤其是基督教)”,而是“它本身想接替基督教,它以回答人類心靈的實際問題自居,並賦予生命以意義。共產主義是一個完整的體系,它籠罩了整個生活。”[[37]]我們可以發現,蘇聯共產主義確實一定程度上取代了東正教,並繼承了其佈道思想和手段。

(二)對東正教傳統中宗教象徵物的政治改造和利用

1.對聖像崇拜的政治轉化

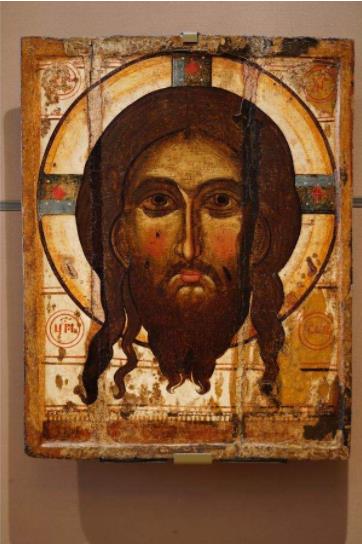

宗教觀念的內化和傳播離不開象徵物。在基督教傳統中,圖像是傳遞“神道”的重要媒介,具有教育和啓示功能。從早期教會的墓穴畫,至中世紀的教堂建築中的壁畫及馬賽克、玻璃窗圖像以及豐富多彩的拜占庭藝術,都無聲地向信徒及人們傳遞有關神道的知識與內容。古羅斯從拜占庭接受東正教的同時,就同時接受了上帝是美的源泉的觀念。教堂、聖像、宗教器具和服裝等,都被看作是以藝術形式體現宗教精神內容的象徵物。這一傳統直接源自拜占庭。[[38]]俄羅斯東正教藝術中最為突出的就是聖像(Icon)造型藝術。“聖像是一種特殊的教會傳統,只不過它不是口頭的和文字的,而是以色彩和形象體現的。”[[39]]聖像以畫像的方式表達神靈、聖者或神蹟,是天主教和東正教的傳統藝術品。俄羅斯有各種各樣的聖像造型藝術:包括木板畫或畫布的聖像畫、馬賽克和壁畫的聖像畫、作為手抄和印刷書籍裝幀的聖像畫。聖像是俄羅斯東正教傳統不可分割的一部分。東正教教堂用聖像來做室內裝飾,圖像居於重要的位置。它們象徵着基督和聖徒的存在,諸聖的相通和共融。聖壇中央掛有聖像,四周則掛聖徒畫像。在祭台前的聖門兩旁,一般都掛上聖母抱嬰和基督全能者的圖像,分別標誌着救恩的開始(基督降生)和救恩的完成(基督再生)。聖像作為一種視覺象徵,它們本身帶有奇蹟的屬性,是一種崇拜物。在東正教中,基督、聖母和聖徒的姿勢永遠正面而立,直視觀眾,從而能夠促使他們把偶像當作真人對待。[[40]]

對東正教徒來説,圖像是一件“聖事”。信徒能透過圖像能體驗聖者的臨在。他們認為尊敬圖像(veneration)就是人透過這有形的圖像,去尊崇無形的上帝,並參與祂的救贖工作。同時,上帝也通過圖像來接觸尊崇者,並賜予他們恩澤。[[41]] 聖像崇拜在俄羅斯東正教中廣泛存在,農村也不例外。在東正教徒的家中也總是把聖像放在顯著的位置。東正教徒在外旅行的時候,通常要帶上一個可摺疊的小聖像。按照俄羅斯傳統習俗,人在出生、死亡、結婚和某種重大事件中,都應當有聖像相伴。[[42]]

這種宗教傳統在蘇聯成立後繼續存在。不過領袖像取代了聖像,列寧和斯大林的圖像取代了基督和聖徒的畫像,走進了工廠農村,千家萬户。就如東正教的聖徒崇拜是通過聖像崇拜樹立起來一樣,蘇聯社會主義的革命崇拜與領袖崇拜也是通過“畫像”來建構和傳播的。斯大林本人就有這樣的聖像崇拜的情結。斯大林小時候曾在一所東正教神學院受教育,這種聖像崇拜的情結體現在其對列寧畫像的態度上。在孔策沃別墅的辦公室兼卧室內,斯大林懸掛了一幅列寧的畫像,上面還安着一隻小燈泡。“這種做法並不是偶然的,它説明斯大林把它當作了聖像。”[[43]]斯大林自己也希望被人民崇拜。從二十年代末、三十年代初,隨着其權力的穩固,蘇聯興起了對斯大林的個人崇拜,一個重要標誌就是“聖像崇拜”。蘇聯國家機關的辦公室到處掛起了斯大林的像,節日的遊行隊伍里人們開始高舉他的畫像。在各種集會上,宣讀給斯大林的致敬信和發表各種祝詞逐漸成為慣例。儘管在這些場合也可看到其他領導人的畫像和聽到對他們表示敬意的言辭,但是斯大林的畫像佔有一個十分突出的位置。[[44]]蘇聯的政治宣傳畫也從聖像畫的創作中汲取藝術營養,“紅光亮”的藝術風格使領袖像散發出神聖的魅力,如同彌賽亞一樣。1930年代的羅曼·羅蘭在其《莫斯科日記》中就指出,斯大林的這種做法“可能在社會上挑起向一個人頂禮膜拜的不祥的宗教信仰”。[[45]]這種通過領袖像樹立個人崇拜的做法正是斯大林所需要的,它也被推廣到了其他社會主義國家。前民主德國總理漢斯·莫德羅在他回顧蘇東鉅變的著作中談到了蘇聯這種政治傳播方式對民主德國的影響。他説:“在沙皇俄國舉行宗教儀式時,人們在大街上高舉着宗教聖像,而在十月革命後,政治家的畫像取而代之。這在德國工人運動中是不可思議的事情。在德國1920年代以前的照片和攝影圖片中,看不到這樣一張照片。自從德國共產黨成為由莫斯科控制的共產國際中的一員,在‘布爾什維克化’之後,德國共產黨也受到感染。領袖的畫像,不管他活着還是死了,都像聖像畫一樣被到處張貼。”[[46]]

蘇聯的政治宣傳畫服務於政治宣傳,它只能美化而不能醜化領袖,因此對於畫像的創作、管理和審查都十分嚴格,事實上,對於政治領袖的畫像有一些統一的原則和美學標準,藝術家不能違背。這種對畫像的審查和標準化管理可以從東正教聖像畫的創作中找到原型。正因為聖像重要,俄羅斯東正教對聖像的創作有嚴格的要求和統一的標準。1620年前後,沙皇宮廷內建立了聖像畫衙門,它具有自己的聖像畫署。1707年,沙皇彼德一世設立了新的“神像畫署”管理聖像畫的審查,並任命都主教斯特凡(雅沃爾的)負責對聖像進行宗教監督,任命來自烏克蘭的畫家扎魯德內任“神像畫署”署長監管聖像畫家。聖像畫家被要求應當按照可靠的古代原作來作畫,應當有生活美德、不酗酒,不褻瀆。[[47]]蘇聯的政治宣傳畫同樣對藝術家的創作有要求,也有文化部門的審查和規定。

在蘇聯,領袖肖像深入每一個工廠、會議室、每一個家庭,甚至農户,它企圖取代之前聖像在老百姓心中的位置,應該説宣傳效果還是十分顯著的。前蘇聯科學院國際經濟與政治研究所所長亞歷山大·雅科夫列夫回憶他小時候説,自己母親是個虔誠的教徒,進入“新社會”開始崇拜“新神”,她對蘇聯領袖和對上帝及沙皇的態度是一樣的尊敬,她不容許子女罵蘇聯領袖,不尊“皇上”,她還將蘇聯領袖的畫像掛在牆上。[[48]]可見蘇聯政治領袖像比起東正教的聖像來,其“神聖”的程度有過之而無不及。

2.對顏色符號、聖徒崇拜等宗教象徵的吸納和轉化

顏色是一種重要的政治象徵物。就如美國新文化史研究學者林·亨特((Lynn Hunt))所言,顏色、裝飾品、衣服、餐具、錢幣、曆法和紙牌等都可以成為政治象徵物,“這些象徵物不是簡單地表達政治立場,而是人們認識其政治立場的工具。”[[49]]在法國大革命期間,這些政治象徵物建構了政治鬥爭的戰場。紅色曾經是1789年法國大革命和1871年巴黎公社革命中的重要的象徵物。十月革命後的布爾什維克更是將“紅色”定為“國色”,這固然有對法國大革命和巴黎公社的沿襲,但更是對東正教傳統中“紅色”象徵意義的借鑑和挪用。

在俄語中“紅色”的意思是“美麗”,紅色是一種充滿光明的顏色。蘇聯著名的紅場(Красная площадь)其本義就是“美麗的廣場”,它由17世紀中期的沙皇阿列克謝一世命名。在東正教中,紅色代表聖靈,象徵血與火。對於東正教徒們來説,紅色寓意着基督受難時的鮮血,它象徵着主洗禮子民的聖靈之火,耶穌基督用它給自己的選民施洗(《馬太福音》13:11;《路迦福音》12:49)。紅色與東正教有着不解之緣,它也是俄羅斯北方和諾夫哥羅德聖像畫最普遍的顏色。諾夫哥羅德聖像畫家們創造的著名紅底聖像畫,如15-16世紀初的《聖以利亞告知》、《聖母像顯靈》、《聖喬治鬥惡龍的神蹟》等作品,深入人心。這些聖像畫家説,透過聖像畫的紅色背景才可能領略真正的俄羅斯永恆之美。紅色底色聖像畫具有很強的表現力。紅色底色也令人聯想到天上之國的永恆之美。[[50]]這些紅底色的聖像畫我們也可以在蘇聯宣傳畫中看到其身影。

十月革命後,蘇聯布爾什維克借用俄國文化中紅色顏色的含義,將之改造為革命顏色,既宣示他們事業的社會主義性質,同時也用紅色鼓動民眾起義,發揚勇敢和犧牲精神。因為紅色在俄國和歐洲文化中包含了“英勇”、“忘我”、“革命”、“犧牲”以及“暴力”“血腥”等含義。紅色覆蓋了蘇聯的國旗、黨旗、紅領巾、宣傳畫等一切象徵物。在蘇聯的國家機器以及出版物命名中也是紅色遍地。如蘇聯的軍隊叫紅軍、蘇聯的政府機關報叫《紅報》(1918—1939),歷史學雜誌叫《紅檔》(1922—1941),大眾報刊中更有《紅色處女地》(1922—1942)、《紅色田野》(1923—1931)、《紅色年鑑》(1922—1937)、《紅色青年》(1921—1925)、《紅色記者》(1920)等等。顯然,將紅色的寓意從“基督的鮮血”改造成“烈士的鮮血”,再改造成革命的象徵物,是一種對傳統的延續。這一點突出表現在對“紅領巾”符號的繼承和轉化上。紅領巾源自俄羅斯的東正教,紅色象徵着基督的血。當時小孩子每個星期天上“主日課”時都會戴着紅領巾當作一個識別標誌。在1917年後,俄共(布)為加強孩子的共產主義教育,設立了少先隊,那時候俄羅斯社會以紅領巾當作一種光榮,俄共(布)就全盤接收,以紅領巾作為少先隊的一種標誌,並賦予新的含義——紅旗的一角。 蘇聯將俄國傳統中的紅色佔為己有,既增加了蘇維埃革命和政權的合法性,也有利於拉近民眾和新政權的心理距離,從政治傳播的角度而言,這種轉化手段顯然十分高明。

東正教中的“聖人崇拜”也被蘇聯的政治宣傳所改造和挪用。在基督教歷史中,聖人崇拜產生於2世紀時的殉教者祭禮。人們慶祝那些為信仰而死在天國降生並在他們的墳墓上舉行聖餐儀式。後來,這種崇拜很快從殉教者和使徒擴展到地方教會的創始主教、傳播福音的修道士,被祝聖的處女和寡婦、偉大的神秘主義者,苦行者和思想家等 。早期基督教聖徒崇拜,在羅馬帝國西部主要表現為聖物崇拜,而在東部則表現為聖像崇拜。在中世紀,聖徒們發揮着各色各樣的社會功能,他們既被看做其所在教區的庇護者,又被視為基督教信仰的英雄以及世人生活的道德楷模,發揮了重要的教育作用。[[51]]

“封聖”則成為教會的一項權力,用以表彰那些殉教者或使徒。東正教也實行對聖人的封聖,使信徒們堅信他們能夠放心大膽地向這些“上帝的朋友”祈禱。在很長一段時間裏,由地方主教進行封聖。從16世紀開始,主要是由東正教各教派的國家公共會議來決定封聖。1574年至1721年的俄國,自彼得大帝創設“神聖主教會議”之日起,俄國教會以這種方式新封了150位聖人。[[52]]這些聖人成為東正教信眾崇拜的偶像,發揮了宣傳示範的重要功能。

蘇聯成立後,聖徒崇拜與封聖儀式以新的方式出現,這就是“大樹典型、大立偶像”。國家通過各種形式的封號、獎勵、表彰推出“新人”,樹立新時代的英雄榜樣,以供百姓學習、效仿。蘇聯在不同時期塑造了不同的偶像,他們的共同特點則是建造新世界的工具,是國家機器中的一個螺絲釘,是集體中的一員。[[53]]

除了媒體上鋪天蓋地的典型宣傳,給“聖徒們”樹立紀念碑也是重要的“封聖”手段。在十月革命勝利後不久的1918年4月15日,人民委員會(蘇維埃工農政府)主席列寧、人民委員盧那察爾斯基和斯大林就共同簽署了《人民委員會關於拆除為沙皇及其奴僕建立的紀念碑和擬定俄國社會主義革命紀念碑計劃的法令》,要求以“新的、能反映出革命的勞動俄國的思想與感情”紀念符號代替原來的標誌等。[[54]]列寧所倡導這種紀念性宣傳,是對東正教“封聖”與“聖人崇拜”的一種沿襲和創新。與列寧制定的計劃相適應,十月革命後不久數十座傑出思想家和革命家的紀念碑就落成了,如莫斯科的馬克思和恩格斯紀念碑、羅伯斯庇爾紀念碑、馬拉紀念碑、丹東紀念碑、蘇維埃憲法方尖碑、彼得格勒的馬克思紀念碑、拉薩爾紀念碑、海涅紀念碑等等。

而蘇聯最高領袖的雕塑和紀念碑就更多了。如同俄國末代沙皇尼古拉二世自己受封為“東正教聖人”一樣,列寧、斯大林也被封為蘇聯社會主義的“至高領袖”。這從其眾多的紀念碑雕塑中可以看出來。自從1924和1929年列寧和斯大林的首座塑像樹立,兩位革命領袖各種造型的塑像就在蘇聯及社會主義陣營國家如雨後春筍般冒出來,遍佈廣場、花園、碼頭、車站、機關、院校,塑像的高度、式樣、材質各異,數量之多無法統計。據俄羅斯一個在全球擁有大批成員的列寧像民間統計小組“RU-LENIN”的數據:目前全球4500多個行政單位中有約有6000座列寧塑像,其中3843座在俄羅斯,1252座在烏克蘭,白俄羅斯有235座,哈薩克斯坦有138座,外高加索和除哈薩克斯坦外的中亞地區有161座,波羅的海三國有144座,摩爾多瓦有52座,全球其他國家共有169座。相比之下,斯大林塑像要少得多,但斯大林像作為列寧塑像中“忠實學生”的陪伴物一度遍及蘇聯各地。根據俄方資料,全球現存的、有一定曝光率的斯大林像約為140座,其中約80座位於俄羅斯。[[55]]

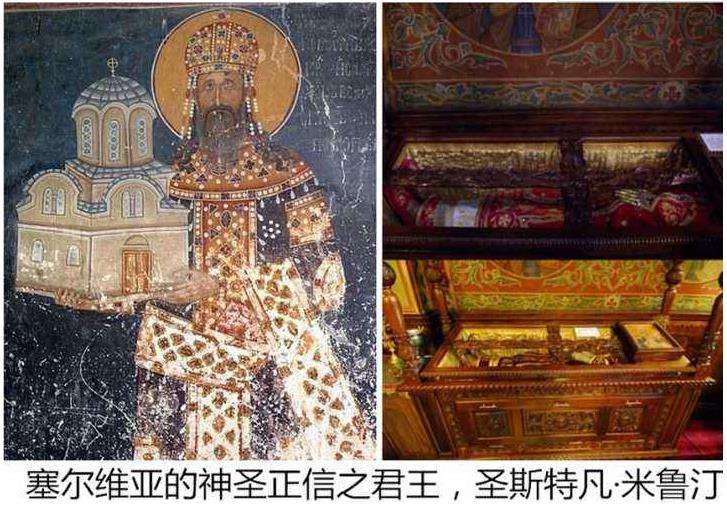

為了使聖人“不朽”,更加有利於偶像崇拜,革命領袖不僅廣立雕塑,其死後的遺體還被保存並供奉起來,成為廣大羣眾“永遠崇敬”的“聖體”。在基督教文化中,屍體是崇拜的對象之一。在雷吉斯·德佈雷看來,屍體本身是一種古老的宗教媒介,最早把死者遺體引入神聖空間的是天主教文化。“從地下墓穴到大教堂,到中世紀的禮拜堂--聖骨堂,我們看到屍骨‘走出’地下,以骨粒的方式,通過一系列套裝的盒子,升到榮耀的高處。”[[56]]這種遺骸崇拜也被政治文化所轉化和利用。在中世紀的法國,國王的遺體必須要展示40天以示尊崇。基督教的這一傳統在俄國的東正教中也廣泛存在。“遺體崇拜”是俄國東正教突出的宗教文化。在東正教裏,“遵守教規者”或聖徒的屍體、遺骨常常因有神蹟而不腐爛。屍體不腐爛是東正教封聖的原則之一,聖徒不腐的乾屍在東正教傳統中意味着神性的獲得。布爾加科夫指出:“乾屍崇拜在教義上是以對聖靈與聖徒屍體的特殊聯繫為依據的,這種聯繫沒有被死亡所破壞。”[[57]]聖徒通過自己的乾屍保持着特殊的神性,因此也會得到特別的推崇。按照東正教會的説法,乾屍是聖徒的遺骨,作為崇拜之物具有神力、創造奇蹟的能 力,具有庇護作用。乾屍經常以內部或半公開的形式在教堂里長期保存和展覽,供人膜拜。[[58]]由於遺體崇拜的傳統在俄國由來已久。革命領袖的遺體供人膜拜出現在蘇聯也就變得容易理解了。1924年1月21日列寧去逝後,盧那察爾斯基提出永久保留列寧遺體的建議,這個建議很快被斯大林採納。在蘇共政治局委員中,斯大林執意保存列寧遺體,這一做法也受到沒有受到民間的抵制。相反,有多達1.2萬封的電報和信件飛向克里姆林宮,要求政府永遠保存列寧遺體。1924年1月25日,即在列寧逝世的第四天,《莫斯科工人》週報刊登了3封來信,總標題為《列寧遺體應當保存!》。這3封信都包含了一個請求,即要將列寧遺體存放在水晶棺內,以便能隨時目睹偉大領袖的遺容。[[59]]這種傳統的做法被蘇聯所採用。

被保存至今的塞爾維亞某宗教人士的遺體

(三)對宗教儀式的改造和利用

蘇聯的政治傳播不僅對東正教的宗教象徵物有所挪用和借鑑,對東正教的許多宗教儀式更是進行了創造性轉化。在俄國這樣一個宗教傳統濃厚的國家,宗教儀式在人們的生活中佔有重要的地位,蘇聯的政治宣傳無法清除宗教的因素,而改造宗教儀式則是最好的選擇。正如別爾嘉耶夫所指出的:“如果真能夠清除掉俄國人精神當中的宗教儀式,那麼就不可能實現共產主義,因為沒有人再會去獻身,沒有人去做高於個人目的的服務。”[[60]]實際上,宗教儀式有助於強化和塑造信眾的觀念和信仰,這一點也以為蘇聯的政治傳播所吸收和利用。

東正教與天主教一樣有七大聖禮:受洗、塗聖油、受聖職、告解、婚配、終傅、聖體血。各種宗教儀式滲入教徒們的日常生活,俄羅斯人的生老病死、婚喪嫁娶都離不開宗教儀式。在東正教神學家看來,宗教儀式是教會對教徒思想發生影響和作用的重要手段。 透過“宗教儀式”,教會能夠保持和信徒的聯繫,並對他們施以影響。

東正教的一些宗教儀式被蘇聯政治傳播所改造和轉化。一個明顯的例子是東正教聖禮中的“告解”儀式。它又稱為“懺悔”,當信徒犯錯時,可以透過此行動得到贖罪。東正教會規定:七歲兒童以上,需要先懺悔告解後,才可以領聖餐。“懺悔”不獨東正教,天主教和基督新教也有這樣的儀式,它源自基督教的“原罪説”和“救贖説”。根據聖奧古斯丁的《懺悔錄》,懺悔即向神的“告白”。在他看來,人類祖先亞當違背神的命令,偷吃禁果犯了罪,本性從此敗壞,既然人性本惡,奧古斯丁就特別強調個人的內心的“善惡”鬥爭以及良心的作用。他認為,只有“我和我自己鬥爭”的內心風暴,才能把自己赤裸裸地暴露在上帝面前,通過懺悔和反省,接受良心的譴責,懲罰自己的罪惡;只有“我與我的決鬥”,才能剋制使人墮落的肉體慾望,掙脱束縛意志的情慾鐵鏈,淨化靈魂的自我,做到安貧、温良、哀痛、飢渴慕義、慈惠待人、純潔、和平。奧古斯丁的思想後來被托馬斯·阿奎那所繼承,成為基督教道德的理論基石。[[61]]

懺悔作為一項制度大概始於凱爾特修道院,教士或隱士向他的靈友(soul friend)懺悔開其制度化先河。在西歐的中世紀,教區制度建立後,教會對每個人的思想感情的控制達到了前所未有的高度,最有效的訓誡制度之一就是“懺悔”。到12世紀,任何違背教義的罪孽都必須私下向教士袒露,不懺悔就可能會受到懲罰,甚至被逐出教會。1215年,拉特蘭公會議(Lateran Council)頒佈教皇敕令規定,每位教徒必須每年一次向教區牧師懺悔。“在一千多年的時間裏,這是強化頭腦和心靈基督教化的最重要的步驟之一。心靈的控制起初是教士對教士的控制,後來成為在俗教士對教徒的控制。”[[62]]

通過懺悔和自我鬥爭可以實現“贖罪”和“淨化”的思想和做法也為俄羅斯的東正教所繼承。在俄羅斯知識分子身上能看到這種對“道德主義”和“道德純潔”的偏好。《路標》文集的作者認為知識分子“應當重新審視自己的世界觀”。他們譴責知識分子“缺乏宗教感”,呼籲知識分子“自身自責和懺悔”,他們認為,只有通過這一方式,知識分子方能獲得“新的意識”。[[63]]對於左翼知識分子而言,他們雖然不信宗教,卻也相信“自責和懺悔”是提高思想境界的重要途徑。蘇聯建立後,將這種“宗教懺悔”儀式改造成“自我批評”,轉化為黨員自我淨化,以及黨組織對知識分子和羣眾的“思想純潔”和“觀念改造”的有效途徑。顯然,共產主義社會中的自我批評(Self-Criticism)首創自蘇聯,早在1928-1929年間斯大林為了統一思想就在黨內發起過自我批評運動。[[64]]這種“自我批評”不但包括口頭上的“自我解剖”,“向黨交心”也包括寫日記、寫檢討、寫悔過書等方式,這些方式全部被吸收轉化為蘇聯的政治文化,成為黨員教育和思想改造的有利武器。[[65]]這些做法從一開始其實很容易為俄國人所理解和接受,因為它本來就是從俄羅斯的傳統中“長”出來的。

而另外一個蘇聯人“發明”的思想和政治教育的方法就是“結合勞動的思想改造”,這同樣來自對東正教傳統的“創造性轉化”。為了使信徒領悟和堅定信仰,基督教有倡導“修道”的傳統。最初修道的形式是獨修,獨修者會到曠野修道,他們就被稱為“隱士”。聖安東尼(251—356年)被視為第一位修士,帕科繆(Pachomius)修士則開創團修的形式。他建立了有管理有規律的團體生活方式,讓修士們一同進行日課、勞動和禱告。這種修道制度的目的就是幫助修士遠離世俗生活,防止可能會變成懶散、怪異的危險。 基督教的修道制度將祈禱、勞作和懲戒結合在了一起。修士們的全部生活就是禱告、勞作和日課。通過勞作結合日課進行聖修在中世紀十分盛行。有“西方修道主義族長”之稱的聖本篤,建立了聖本篤準則(Rule of St.Benedic),對基督教的修道運動進行改革。聖本篤也倡導通過勞動來進行聖修。《聖本篤守則》第48章:“懶惰是靈魂的大敵。所以修士們應在某些時刻進行手工勞動,而在其他一些固定的時間閲讀聖經….如果由於地方的需要或清貧要求修士們自己從事收割,他們不應當為此而感到悲苦。因為真正的修士,應以他們的手的勞動來生活,就像我們的教父和使徒所做的那樣。”[[66]] 東正教同樣主張通過日課和勞動進行修道。早在14-15世紀,在俄羅斯就建造了168個修道院,其中有一些位於白海附近。東正教的這一類“修道院”就是後來俄共(布)黨校(蘇維埃幹校)的雛形和來源。而基督教的日課制度在蘇聯變成了繁文縟節的政治學習,基督教通過 “勞動”和“苦修”來悟道的做法則變成了後來蘇聯的勞改制度。 和基督徒的自願苦修不同,蘇聯的“苦修”是強制性的,目的也在於改造思想。不過不是將他們改造成基督徒,而是要將其改造為蘇式的“共產主義新人”。

在歷史學者程映虹看來,布爾什維克在俄國的掌權是歷史上第一次由國家政權推行的、持續時間長久的“新人”工程,這個工程的結果是在1930年代成形的“蘇維埃人”。他指出:布爾什維克塑造新人的哲學基礎是人的可塑性和可完美性,它與基督教對人性的認識和改造人性的努力存在着相似性。[[67]]在斯大林當政時期,這種勞動改造通過流放和苦役的方式進行。在蠻荒之地“改造”那些思想不正的“異端分子”,蘇聯對外宣傳稱之為“階級敵人的再教育基地”。斯大林時期古拉格(勞改營)遍地。在美國學者安妮·阿普爾鮑姆看來,這種對知識分子及政治異議者的監禁與流放沿襲了俄羅斯古已有之的傳統,許多沙皇時代的改造與懲罰方式後來都應用於蘇聯的古拉格勞改體系中。[[68]]足見蘇聯的政治新人改造工程既源出於宗教傳統,但又有所轉化。