日本軟件產業迷思錄 | 錯失IT大局的內幕(I)_風聞

来自五道口职业技术学院的Winnie-2019-12-19 06:46

很難想象,在二十年以前,會有人警告美國説,繼製造業取得成功之後,日本正在成為世界軟件工業的重要一極。人們認為星羅棋佈的硅谷小公司在財務資源方面難以跟日本大型高技術綜合製造商相匹敵。此外,人們認為日本大公司青睞的“軟件工廠”(factory approach)軟件開發方法優於美國佔主導的“匠心至上”(craft approach)軟件開發方法。

一、日本IT業為何不曾崛起

這樣的預測,是對日本軟件的一次高估。在過去的二十年間,日本IT企業和高技術製造企業,並沒有在軟件行業實現這樣的突破。對於日本這樣的國家,作為全球第三大經濟體,擁有世界一流的製造業,但軟件密集型產品卻越來越缺乏全球競爭力,這一現狀是如何發生的呢?日本的企業高管、政府官員和教育官員們,恐怕都嚴重低估了軟件對於消費者業務和企業級業務競爭力的重要意義。

經驗表明,對於所有的國家和經濟體,機構領導者都扮演着十分重要的角色。他們不僅要感知和監測競爭態勢,他們還要應對技術變革,積極反應,以避免未來的落伍與失敗。實際上,分辨哪些是技術概念炒作,哪些是顛覆性變革的先導開發是很困難的。此外,機構領導者很容易陷入現有的技術願景中,即使面對現金流下降的現實,這些願景依然能持續產生積極影響。

IT丟掉市場

日本的領導者們在製造硬件方面取得了巨大的成就,這使得他們很難將軟件視作對等的合作伙伴,就更別説替代方案了。有一種猜測是:相對日本而言,美國在製造方面的劣勢促使美國公司更積極主動地去搜索、感知、監控和利用由軟件創造的新機會。

日本的IT公司正在持續丟失主要消費品的全球市場份額。對於智能手機、平板等轉型產品,他們不僅未能在全球競爭中勝出,其國內市場也在逐漸淪喪。此外,這類產品正在擠佔遊戲軟件、傻瓜相機乃至單反相機等日本傳統成功產品的銷售額。

日本電子產品的產量在2000年到2001年間下降了50%,其中大部分都包含嵌入式軟件,同期的電子產品出口下降了37%。日本電子公司越來越多地從事中間產品交易,為其他製造商生產零部件。消費電子產品的零件和設備產量從2000年的45%上升至2011年的56%;同期工業零件從8%上升至12%。

問題在於,此類產品利潤的大頭歸於最終銷售商,比如蘋果和三星。零部件供應商如果不擁有強大的專有技術和核心知識產權,最終可能只分享到碎屑般的利潤。

截至2011年12月底,日本電子製造商的總市值比2000年水平減少了一半。相比照的是,東京證券交易所一類大型公司同期僅下跌16%。即使銷售保持強勁的公司,其利潤率已經低於競爭對手,其中許多在2009年已降至1%~2%的區間。這意味着未來可用於投資的資金相對於國外的競爭對手變得更少。近期疲軟的日元可以在多大程度上扭轉這一劣勢是一個懸而未決的問題。

最近,為了避免逃離消費電子領域的空洞化,日立、東芝和三菱電機已將其業務重心轉向能源、運輸和公用事業等大型社會基礎設施。對於這些項目,上述公司也只是把軟件當作將不同項目組合在一起的粘合劑,而不是主要的價值創造者。

然而,擁有強大軟件能力的競爭對手如西門子等,通過使用軟件驅動前端功能與服務,在這些基礎設施市場建立競爭優勢也只是時間問題。

IT部門並不僅是電子,也包括信息通信。根據世界銀行的數據,IT服務佔全球ICT產值的份額從1996年的5%上升至2009年的22%,大部分IT服務產值是由軟件貢獻的。然而,關於日本未來競爭表現,一個令人不安的預測是,服務在2009年日本ICT出口中佔據的份額不足2%。

顯然,在從硬件服務到軟件服務的轉型中,日本已落後,而很大一部分弱勢可歸結為軟件的弱勢。

日本ICT服務出口薄弱的另一個因素是:產品定製和系統集成通常是以當地語言基於當地業務實踐進行的。由於日本管理界普遍薄弱的英語能力,日本公司在服務出口方面居於劣勢是不難理解的。儘管有着規模龐大的軟件和信息服務進口,但卻缺乏開創性的軟件初創企業,實際上缺乏有規模的生機蓬勃的獨立軟件行業。軟件出口規模較小,高水平軟件則依賴進口,國內商業套裝軟件市場虛弱,絕大多數應用程序都是獨一無二的定製解決方案。這就是日本軟件當前面臨的問題。

過量的定製軟件

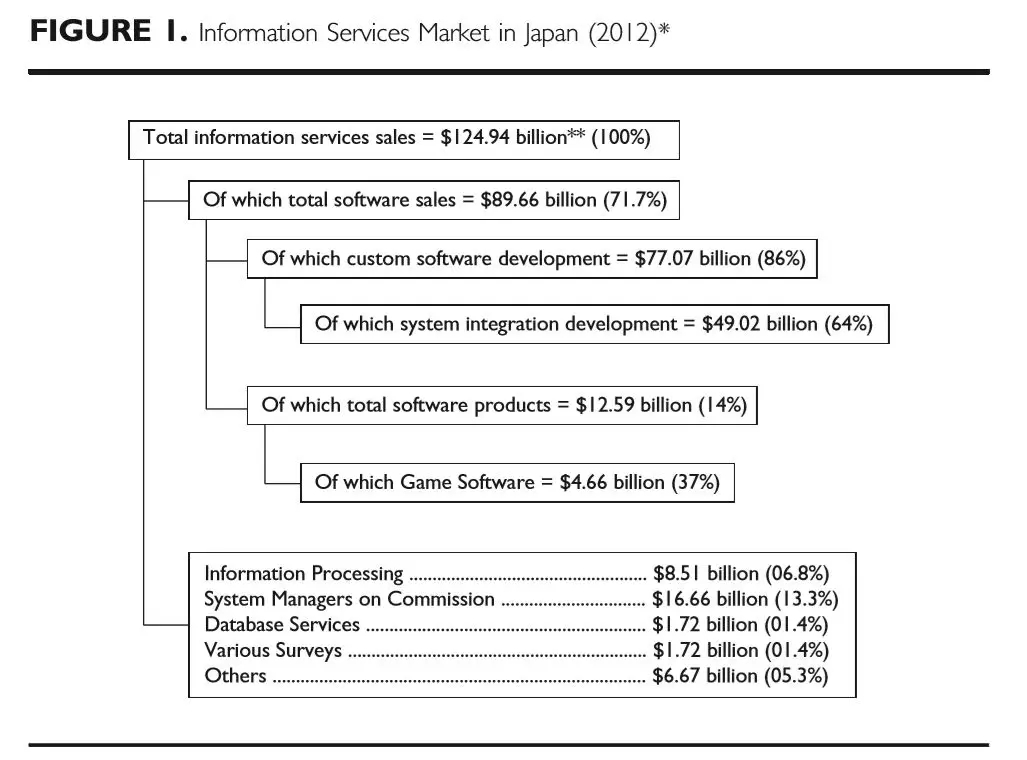

2012年,日本信息服務市場86%的軟件銷售額都來自定製軟件,只有14%是來自軟件產品。值得注意的是:遊戲軟件佔軟件產品總銷售額的37%,佔軟件總銷售額的5%。

圖1:日本信息服務的市場

儘管如此,作為全球第三大經濟體的日本,在軟件銷售方面僅次於美國,其嵌入式軟件能力令人印象深刻。機牀、機器人和汽車,是日本世界級品質的嵌入式軟件的三大載體。而獨立研究機構對日本軟件質量與軟件生產率做出的排名遠在美國之上,令人印象深刻。然而,日本的軟件產品與服務,仍然缺乏全球存在感,最主要原因就是橫亙在強大的軟件開發過程能力與虛弱的產品創新能力之間的巨大鴻溝。Michael Cusumano將這一矛盾稱作“日本軟件業的迷思”。

二、美日大學計算機教育的差異

Arora、Branstetter、Drev等人研究了1983-2004年間分別由美國人和日本人申報的在美國登記的專利。專利研究的範圍覆蓋高技術行業的“非硬件”專利,包括嵌入式應用程序、系統應用程序及企業應用軟件。他們發現,美國和日本的專利引用量都在增長,但日本提交的專利從1980年代末就開始少於美國同行,這種差距在1990年代中期之後越來越大。

研究者得出四點結論。第一,隨着時間的推移,信息技術發明變得越來越“軟件密集”型;第二,美國公司更加積極地將軟件發明納入其產品和服務;第三,相對於日本公司而言,美國公司地IT創新績效提高主要來自於軟件密集型產品;第四,日本IT公司大多分佈於軟件密集度較低的行業。

研究者為20世紀90年代以來日本IT產業急劇的全球大衰退提供了新的解釋。他們討論了造成日本軟件創新短板的兩種可能原因,一是人力資源約束,軟件知識和技能的供給有限。二是日本公司對軟件創新本質的認識不足與反應遲緩。他們的結論是:人力資源約束是造成日本軟件創新短板的主要原因。

日本在計算機教育的欠缺

Steinmueller認為,美國軟件產業優於日本的原因在於美國的先發優勢,這是由美國的研發政策以及大學層面計算機科學教育的領先發展推動的,不僅領先於日本,也領先於所有的先進工業國家,其優勢延續至今。

美國五分之一的軟件開發者接受過研究生教育,而日本是十分之一。在博士學位方面的差距甚至更大。

直到最近,大部分的日本工程學博士學位是授予日本公司的在職研究人員。這些“論文博士”的學位由企業人員之前就讀的大學授予,通常是在多年的研究與開發工作之後。沒有必要的課程活動,只需要提交論文並在知名期刊上發表文章。這些博士學位的持有者幾乎沒有可能在軟件創新的一線工作。除開論文博士之外,計算機科學的大多數博士以及相關學科的工程學博士,追求博士學位的目標就是為了獲取教職。在軟件相關的私營部門工作的博士數量有限,背後是工業界對日本工程學博士總體上缺乏長期需求,同時也缺少足夠數量的軟件初創企業。

相對比之下,美國大學培養的博士大部分進入政府和工業部門工作,私營部門的許多新增價值也是由接受過研究生教育的博士和碩士們創造的。1978年到2008年間,美國大約培養了22000名計算機科學與信息技術方面的博士。美國頂尖大學的博士們都接受了異常嚴格的課程和實訓,有很多人都堅持探索,並最終創造並維護着全新的世界。比如説UNIX和關係型數據庫,由博士們創辦的著名企業包括Adobe、Qualcomm、Google、Sun、Cadence、Synopsys、Vmware、Symantec等。也有一些計算機科學的博士沒有創辦公司,但為軟件創新做出了卓越貢獻,比如説Edgah Codd,他在IBM公司工作,通過在關係型數據庫方面的開創性工作,為Oracle這樣的公司開發商用產品奠定了基礎。美國佔優勢的地方,必有博士們的貢獻;但是在日本,就很難列出對等的開創新清單。

軟件融入日本學科非常之慢

還值得注意的是,最先進的軟件只是經歷漫長而緩慢的過程才能融入到日本的科學與工程學院。早在20世紀90年代,日本的計算機科學教授就已經意識到日本的計算機科學教育是十分虛弱的。他們的課程升級嚴重依賴於美國創造的IEEE-CS和ACM標準更新。但是標準更新是十分不及時的,通常會有6年左右的代溝。此外,即使是美國採用的標準也經常過時。這種滯後表明,日本IT教育界對IT技術發生變化的速度以及快速適應這種變化的重要性缺乏足夠的認識。

擁有最新知識的教員對於給學生溝通和傳達最新的課程至關重要,日本大學在這一方面差距明顯。

許多IT知識都是在美國發展起來的,尤其是20世紀80年代PC時代的早期。而在這一時期,日本公司依然迷失方向,卻在進行大型機方面的攻關。

錯誤的聚焦使他們在開發、集成、部署新的軟件知識方面依然落後於美國人。對新知識更加開放的初創企業數量不足,導致失去了縮小差距的機會。

1980年代日本大學IT專業的擴張伴隨着接受過良好訓練的計算機科學和信息工程教員的缺失。為了填充教員職位,許多大學從NEC、Fujitsu、Hitachi、Toshiba這樣的大公司僱傭退休的IT高管。這些新獲得學者身份的人在20世紀80年代到90年代之間填補了大學教職的缺口。然而,雖然他們在IT業務問題和一些技術問題上擁有實際的經驗,大這些經驗大多數依託於大型機硬件和軟件。在美國,大型機很快就被PC、工作站、不斷更新的程序設計語言、聯網系統、互聯網系統等新事物代替。

大多數來自企業的教員無法向大學生教授最新的軟件知識。同樣,這樣的學者也無法在研究方面做出貢獻。然而,來自美國的研究者們卻正在改變整個計算機科學領域。這種在知識創新方面的落後使日本及其他國家在軟件創新方面進一步落後於美國。

Professor Nobumasa Takahashi,日本信息處理協會的主要成員,分析了日本國立大學的樣例。國立大學通常會為所有其他大學新課程的設立提供指導,因此國立大學的樣例具有代表性意義。他觀察到,日本戰後的大學學科結構是在建築工程、機械、電子和化學領域的持續擴展中塑造的。在許多情況下,新學科是由現有學科推動教育部劃撥預算而形成的,因此,新學科在某種程度上很像是原有學科的殖民地。

信息學的新學科,相當於美國的信息科學,包括計算機科學的核心及相關學科的內容,也受到了一些限制。這起源於兩種事物發展的意外互動。1991年,教育部事實上放寬了對大學的管制,科學和工程學院在本科的前兩年不再被要求提供文科教育。許多理工科院校根據他們的專長,以理工類的課程取而代之。這就造成了大量榮譽的教師,他們不會被解僱,他們需要找到新的崗位。

與此同時,政府考慮到人口出生率的下降,對大學院系的擴張施加了限制,同時也對一些具有戰略意義的學科放寬了限制。信息技術專業就是被寬待的專業。然而,許多大學利用這一點,將其他專業縮編裁撤的冗餘教員卸載到諸如信息技術這類持續發展的領域,並且很多教師在調到計算機科學相關學科後,仍然在教授他們原專業的課程。

Professor Masato Takeichi發現,在總計2615名日本科學與工程學院的信息科學與技術教員中,其構成比例如下:僅有30%左右的教員是專業的計算機科學或信息科學(應用數學)背景;系統信息、電子信息和情報信息約佔45%左右的比例。還有25%是與計算機科學沒啥關係的教育學專業。

所以説,雖然已經認識到新學科對日本未來的重要性,並將其定為優先發展學科,但是卻忽視了在填補新教員時對新領域的應付而導致了不少人員“摻水”。結果是,新領域反而被無力應對計算機科學的教員們拖了後腿。這意味着很多學生失去了接觸先進計算機科學知識的機會。更微妙的是,這使得計算機科學很難被看做是一門新學科。

Baba、Takai和Mizuta觀察到計算機科學教育在日本的接受度並不高,大多數的軟件從業者是從在職培訓中獲取他們的職業技能。他們進一步指出

與美國不同的是,由於大量定製的原因,日本軟件行業的知識往往是在本地積累,並侷限於公司範圍內。

從經產部下屬的信息技術促進局的告誡中不難看出,這些特徵至今仍是軟件創新的主要障礙。

2013年3月在日本東京大學舉行的公共論壇上,日本科學理事會成員木村文彥教授表示,計算機科學仍未被日本大多數利益團體公認為有明確界定的學科。衡量一個新領域融入現有學科體系的一個標準是:現有學科的人原以為新興學科做出貢獻,並賦予新學科更多的合法性。在美國的案例中,理論數學和應用數學在新的計算機科學學科構建過程中扮演了重要角色。數理邏輯、圖靈和哥德爾定理、用於芯片設計的布爾代數、用於解方程的數值算法、以及數學中其它類型的問題,都在計算科學作為一個學科的早期發展中起到了強力推動的作用。相比之下,2004年到2007年就任東京大學信息科學與技術研究生院院長的Masato Takeichi教授報告稱

日本的數學家並未像美國同行那樣被吸引進新的IT領域。他將此歸因於計算機科學在日本被視作一門獨立的學科。同樣,工程學院的信息工程在日本工程學科體系中也居於較低的層次。

總體上,大約有63300名美國計算機科學與數學專業的學生被授予學士學位,相對而言,日本的數量是16300名。勞動力方面的差距更大,日本相關方面的人力資源數量是美國的43%,創造的GDP相當於美國的37.5%。

軟件與電子的對比

在美國頂尖的工程學院,諸如計算機科學之類的學科擁有充分的自主權和強烈的動機自我發展。他們從眾多的申請者中選拔學生,經歷着急速的增長。各院系被鼓勵去去吸納更多的新一代優秀青年,並利用其增長爭取更多的學科資源。

美國經由長期的歷史形成的分權教育體系意味着教育主管部門對各院系的事務持有“不干涉”的立場。加州大學伯克利分校的前任工程學院院長David Hodges表示,對於展現出領導力的院系,應給予他們充分的自由。這體現了美國頂尖工程學院快速適應新環境背後藴含的企業家精神。

類似的適應進程與日本大學的實踐形成了鮮明的對比。日本東京大學擁有頂尖的信息通信學科,每個工程專業都有規定數量的本科生配額。這種配額2006年以前由教育部嚴格控制,2006年之後被下放至院系。工程學院掌握工科生總數的配額,這些配額要分給各專業學科。各學科為了維護本部門利益都寸土不讓的去爭奪,這嚴重阻礙了新興學科的的迅速擴張。這種零和遊戲造成的一個後果是新興學科學員數量的擴張甚至比之前更加保守。

東京大學電子工程專業2012年5月入學人數是150人,而信息通信技術專業的入學人數僅有80人。這跟斯坦福大學的情況完全不同。斯坦福大學每年畢業的電子工程專業的學生是50人左右,數量比較穩定,但計算機科學的學位今年持續增長,2012年達到了250人,是電子工程專業的5倍還多。

日本頂尖大學電子工程與信息技術的學員分佈在20年以來保持穩定,但IT和軟件在今日已成為全球性的競爭力量。這種學生比例顯示教育體系依然在集中支持以硬件為中心的製造。

總體而言,這只是日本教育系統在加強軟件教育以適應環境變化方面進展緩慢並持續拖後腿的一個案例。這種情況與人力資源約束關係密切,因為教育體系未能向軟件開發者們提供前沿的知識。也説明日本的企業、政府和教育機構的領導者們在認識並應對軟件創新重要性提升這一新興趨勢方面的失敗。這些事實是阻礙日本軟件創新的最直接原因。