從敍利亞到東土大唐:基督教的奇幻漂流_風聞

吴下阿蒙-有趣存在于混沌之中2019-12-24 22:27

文章來源:柿油dang人文集的微博公眾號

早在一千年前,中國人就過聖誕節,唐朝時期,基督教的分支在長安生根發芽,信徒們尊奉耶穌,用敍利亞語念禱告,這些人就是景教徒。

就像今天的高素質國際人才一窩蜂往美國移民,貞觀至天寶年間的國際人才一窩蜂往大唐移民。入華的景教徒擁有先進技術,職業為醫生、商人、工匠。西方世界帶來了信仰,也帶來了科學。他們向唐朝人介紹托勒密的天文學著作。誕生於軸心時代的東西方文明,歷經千山萬水終於相會,萬國衣冠拜冕琉,人類羣星閃耀時。

另一邊,技術文明由東向西,從相反的方向推進。阿拉伯引入中國的造紙術,有力推進了學術界的百年翻譯運動(Harakah al—Tarjamah)。古希臘的典籍保存在巴格達、開羅的圖書館,然後緩慢迴流到歐洲。拉丁基督教文明,渡過漫長的中世紀後,迎來文藝復興的黎明。

今年熱播電視劇《長安十二時辰》也涉及到景教,小夥伴們表示跑酷王子伊斯又帥又萌。

歷史上確有其人。他在電視劇裏一再説我“是景僧不是波斯僧”,讓張小敬摸不着頭腦,唐朝人表示:我也分不清你們的區別啊。

説它是基督教吧,景教被羅馬帝國打成異端,信徒們的生活隨波斯人的風俗習慣,跟波斯國王同心同德;説它不是基督教吧,景教又拜耶穌,又慶祝聖誕節,還是《聖經》的第一個漢化字幕組,

那麼景教到底是何方神聖?

以父之名

大風起於青萍之末,一切起源一個細小問題:耶穌到底是不是人,他還有沒有人性?耶穌如果是人,為什麼能施展神蹟?如果他不是凡人,那麼應該金身不壞,刀槍不入,在釘上十字架後,應該不死。

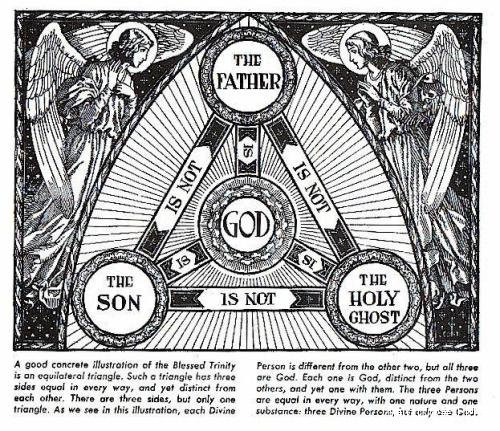

有聰明人解釋道,耶穌是與凡人一樣有血有肉,同時與天父同質同體,他具有完美的神性與完美的人性,既全然為神又全然為人。“三位一體”(拉丁語:trinitas)理論受到古希臘哲學的啓發,又結合了諾斯替的神秘主義,成為大公教會欽定的正統觀念。今天現代人很難通曉高深抽象的理論,公元5世紀的人民大眾同樣不明白,古往今來只有極少數聰明人能搞清這個理,我們管這些聰明人叫作神學家。

神學家對“三位一體”的闡釋

敍利亞神學家聶斯脱裏,創造了另一套理論:人性及神性共同存在於耶穌,但卻是分開的,互不融合。在西方思想史上,該理論正式名字叫二性論(Dyophysite),傳到中國後,即是景教。

為了方便理解,聶斯脱裏打了一個文盲都能懂的比喻:耶穌的身體如同一個既能裝油又能裝水的容器,神性與人性不會融合,正如同油在容器裏仍舊是油,而水也始終是水,耶穌既不像神一樣是真神,也不像人一樣是真人。另外還有教派主張,神性與人性的關係是酒和水,倒在容器內,液體相融不分彼此,稱為一性論派(Miaphysite)。

兩個新興派別都要比正統觀念受歡迎。

聖父、聖子、聖靈“三位一體”用大白話來講,父親跟兒子同一輩分,這不是亂了套麼?二性論的教條簡單易懂,再加上聶斯脱裏本人口才極佳,他每次講道都能引來大量聽眾,一時間聲勢浩大。

早期基督教世界,羅馬、君士坦丁堡、亞歷山大里亞、安條克和耶路撒冷五大牧首平起平坐,表面上團結和氣,底下暗潮湧動。一性論的大本營在埃及的亞歷山大里亞,聶斯脱裏來自敍利亞的安條克教會,他執掌君士坦丁堡的牧首職位後,必然打破平衡。教義上的小分裂,逐漸演變為組織上的大分裂。

一性論派的領袖西里爾主教,決定以聶斯脱裏為首要敵人,跟皇帝與官方教會妥協。西里爾善於耍弄手段,正是他宣稱女數學家希帕提婭為魔鬼,慫恿鼓動暴民殺害她,用盡了羞辱與折磨。蕾切爾•薇姿的電影《城市廣場》再現了古典文明隕落的一幕。

十多年後,一性論派的魔掌伸向了聶斯脱裏。那怎麼解決呢,發動宗教戰爭麼?不,開會討論,要文鬥不要武鬥。對付異教徒,可以硬剛;主內兄弟是自己人,好歹要維持表面塑料友誼。

公元431年西里爾向拜占庭皇帝提議,開會解決神學爭端。背地裏他耍花招,派信徒捷足先登,最快趕赴會場,趁其他人還沒到,擅自開會,匆忙通過決議,把聶斯脱裏定為異端並撤職。幾天之後,安條克大主教約翰等二性論者抵達後,發現受騙,勃然大怒,以破壞會議的罪名把西里爾革職。接着,姍姍來遲的羅馬教會代表到會,力挺西里爾,再把約翰撤了職。各方大吵大鬧,莊嚴的宗教大會彷彿成了菜市場。東羅馬皇帝為保太平,對參會者打五十大板。

外人肯定覺得,他們爭辯的形而上學的問題,既高深莫測又無關緊要,然而意識形態無小事。凱恩斯説:“經濟學家以及政治哲學家之思想,其力量之大,往往出乎常人意料。事實上統治世界者,就只是這些思想而已。許多實行者自以為不受任何學理之影響,卻往往當了某個已故經濟學家之奴隸。”

宗教哲學的力量更大,不談嚴肅的政治影響,拿一些輕鬆的事情舉例,日本動漫的世界觀設定就有二性論的痕跡。

看到容器這個比喻,大家是不是有些眼熟,聯想到《火影忍者》人柱力?被尾獸附身的人,兩種查克拉在體內共存,而不融合,不就像是油和水。如果他被尾獸侵蝕意識,則是水酒相融了。

基督教的聖靈概念屬於神秘主義範疇,宇宙中的萬物都是從一個至高神分化出來的,聖靈與萬物相通。《聖鬥士星矢》的小宇宙,《火影忍者》的查克拉設定,看着是不是有些相像?

十多個世紀前,聶斯脱裏的神學影響到現代日漫二次元,可見思想的力量之巨大。可惜他生前命運太淒涼了,先是貶謫到安條克的鄉野,獨處隱修,接着放逐到埃及,遭受軟禁。期間,他的住所曾被強盜劫掠,而他也受了重傷,不知所蹤。

民間有傳言,説他獲得義士搭救,回到了老家敍利亞。還有傳言稱,官方打算和解,邀請參加卡爾西頓會議(確定基督教理論最重要的大會之一),請柬都送來了,可惜晚了一天,他正巧去世。奇人就是奇人,生平就是這麼傳奇。東羅馬皇帝曾動過饒恕聶斯托裏的念頭,最終還是下令焚燬其全部著作。

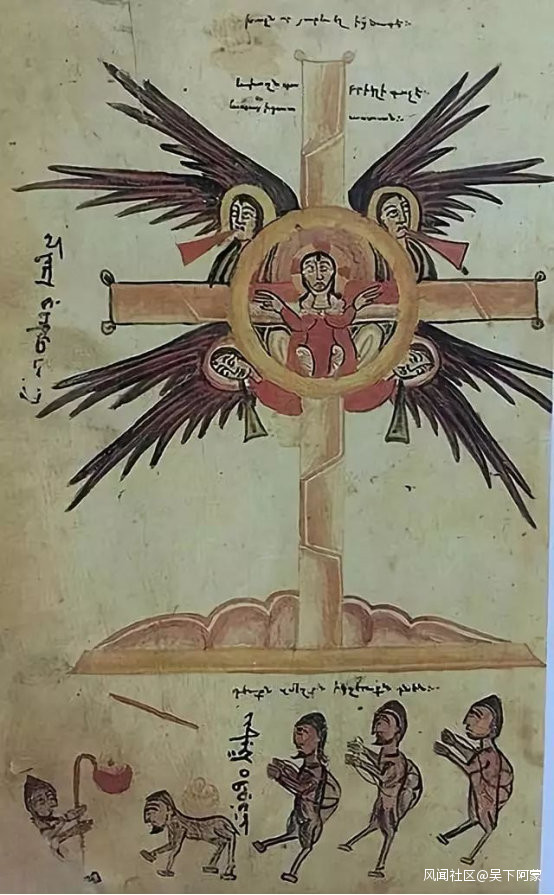

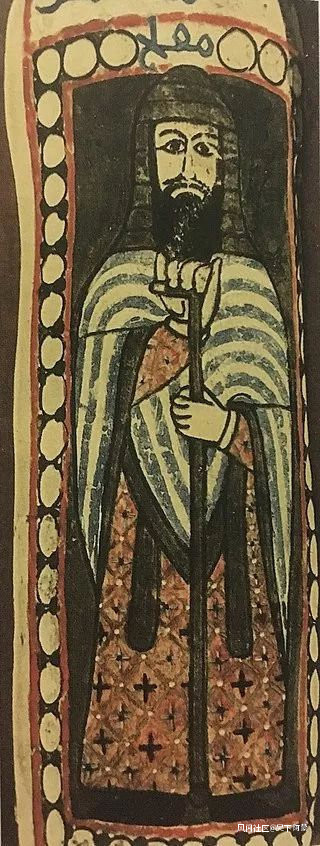

早期的聶斯托利派手稿

東正教為了尊奉三位一體,創制了劃十字等諸多儀式,早期教士按照前額-胸口-右肩-左肩的順序劃大十字,劃的時候把三個手指頭捏到一起,表示聖父、聖子、聖靈三者結合。

《長安十二時辰》,高鼻深目的洋人互相劃十字致禮,室內裝飾東羅馬查士丁尼的馬賽克壁畫,中央設有燭台祭壇,彰顯神秘而又華貴的拜占庭風範。然而很遺憾,電視劇的佈置不合乎史實。二性論者不可能行東正教的劃大十字禮,也不會供奉供東正教的皇帝,雙方結下了世代仇怨。

電視劇裏查士丁尼的馬賽克壁畫

景僧倒是可能會為李唐天子祈福,天寶初年,朝廷向景寺贈送唐高祖、唐太宗、唐高宗、唐中宗、唐睿宗五位先帝的畫像。聶斯托裏派寧願接受異族的統治,也不屈服於同門教友,他們一路向東,傳奇的旅途就此開始。

向東、向東、再向東

聶斯脱裏派首先移民到最近的波斯,薩珊王朝信奉拜火教,與東正教的拜占庭爭雄數百年。早期戰爭中,波斯迫害基督徒,國王亞茲得格爾德二世陸續殺了十位主教,等大公教會分裂後,國王依據“敵人的敵人就是朋友”的外交政策,收容聶斯托利派。嘿嘿,這下波斯賺翻了。

新移民來自羅馬帝國,那可是知名的基建狂魔,具有玻璃製造業、機械製造業、建築業多個優勢項目。敍利亞景教徒來到波斯首都塞琉西亞-泰西封,修造公共廣場、道路、高架水渠,總之羅馬有什麼,薩珊一樣能造。今天考古發現,公元6世紀末,國都皇家宮殿建築存在風格變化,有了希臘式拱門和半露壁柱,明顯不同於波斯傳統。

原本亞洲人的軍事短板為步兵,現在獲得改造提升,波斯軍方還一度組建敍利亞人的僱傭軍部隊。爆兵、開礦、點亮科技樹,薩珊實力猛漲。公元6世紀末,氪金裝備玩家庫思老二世登場,開疆拓土,取得了一系列軍事勝利,甚至短期佔領過耶路撒冷。

基督徒在波斯呆久了,人也波斯化了。大公教會原本規定神職人員必須獨身,他們隨拜火教的習慣娶妻生子;大公教會原本沒有食肉禁忌,跟着拜火教徒吃素;大公教會原本反對萬物有靈,跟着拜火教徒崇敬火和光明,因此到了中國後,取名為“景教”,有光照明亮之義。伊斯再三強調我“是景僧不是波斯僧”,從反面説明了兩者非常相似,外人區分不出。

二性論派的的畫像,穿着打扮完全東方化

景教以波斯為基地,遠赴他鄉,向外傳播。他們在陸地穿過沙漠,水路穿過紅海,向南進入阿拉伯半島。由於聶斯脱裏派去除了基督教的希臘、羅馬成分,獲得亞洲民族的認同。

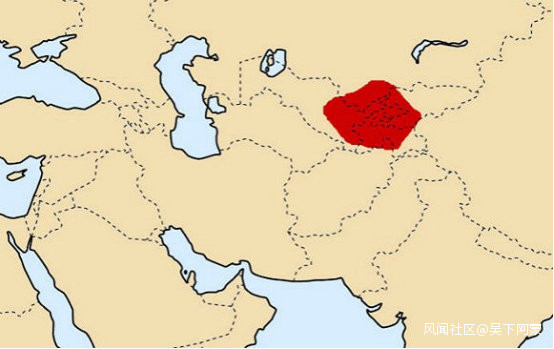

他們跟隨絲綢之路的商隊,向東來到內陸亞洲。部分草原部落接受信仰,認定巴勒斯坦的木匠為世間真神。現代考古學者在撒馬爾罕平原,挖掘到敍利亞文銘器與石刻十字架。

絲綢之路分為兩支,走南路的翻過積雪高山,深入印度腹地,他們默默無聞,直到近代英國殖民者進入,才發現南亞居然還存在基督教;另一路景教人馬繼續向東,繞過東亞最大的沙漠塔克拉瑪干沙漠,進入狹窄的河西走廊,公元635年來到了大唐首都長安。

10世紀,景教在亞洲的傳播範圍

數年前玄奘大師離開中國、前往天竺取經,在綠洲歇息的時候,或許有一支聶斯托利派傳教團跟唐僧擦肩而過。長安城送走了玄奘,又迎來了耶穌的使者。波斯景教徒阿羅本成為入華的第一個傳教士,比利瑪竇、湯若望早了800多年。根據中文資料,宰相房玄齡親自前往西郊迎接,唐太宗在宮廷設宴使團,封阿羅本為“鎮國大法王”,欽賜義寧坊土地,造寺廟一所。

儘管唐朝非常包容,可畢竟景教對於中國人還很陌生,李世民不大可能因為單純的宗教寬容,隆重接待這羣外賓。更合理的推測是,一方面唐朝跟西方大國波斯示好,保障貿易暢通。另一方面,聶斯托利派在波斯地位較高,所以阿羅本的本職應當是外交官,帶有政治任務。

此時薩珊庫思老二世已經死去,他晚年昏聵,王儲卡瓦德發動宮廷政變,謀殺父王,登基為帝。卡瓦德二世延續對基督徒的保護政策,有過之而無不及,他上台依靠多個基督教富商、大鄉紳。國王鼓勵對外交流,派阿羅本前往東方,跟新生的大唐王朝接觸。

波斯再往後發展,景教或許大有前途,可惜薩珊王朝盛極而衰,阿羅本入華後的第二年,波斯在一場決定性的戰役中敗北,阿拉伯軍隊獲勝。

阿拉伯滅波斯,對於波斯人而言,是亡國亡天下;對於聶斯托利派而言,只不過換了個主人,而且他們有專業技能,受到新政府的留用。基督徒曾經為薩珊王室效勞,現在為阿拔斯王室效勞。

阿拉伯的百年翻譯運動其實最早由基督徒發起,他們把敍利亞語的古希臘羅馬典籍,翻譯成阿拉伯語。亞里斯多德的《倫理學》,柏拉圖的《理想國》,蓋倫與希波克拉底的醫書藥典,轉換吸收為亞洲的智慧結晶。

眾譯者中最有名的、外號“翻譯之王”的巴格達國家圖書館館長,原是景教醫生,後來投靠哈里發,改名為具有阿拉伯風格的侯奈因.伊本.易司哈格。幾百年後,天主教世界又將這些阿拉伯文本轉譯成拉丁文,把歐洲的知識重新拿回來。

翻譯、謄抄、錄入,大規模的文本處理需要更好的紙張,莎草紙太脆弱,羊皮紙又昂貴。西亞商人從中國帶來了新的紙製品,原材料為碎布價格便宜,製造工藝簡單。《長安十二時辰》裏,徐賓作坊造紙的一幕讓人動容,他相信,上等的新式紙張代替舊的公務用紙,能夠提高行政文件的處理效率,延續盛世。真實歷史上,造紙術沒能挽救大唐的國運,卻無意間促進阿拉伯的文明發展,助了一臂之力。

儘管聶斯托利派為阿拉伯帝國服務,促進了文化事業的繁榮,但仍然處於二等公民的地位 。部分有識之士居安思危,尋找新的安身之處。他們想到了遙遠的東方,那裏有個繁榮開明的國度,那裏生產便宜耐用的紙張、精美的瓷器金銀器,那裏人口繁衍眾多,或許有潛在的福音皈依者。而且阿羅本已經探過路,受到了熱情接待。於是傳教士們踏上路途,奔赴遙遠的中華帝國。

寬容政策塑造大唐盛世

正如電視劇《長安十二時辰》所展現的,長安是世界性大城市,九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕琉。景教徒到了中國,使出看家本領——鍊鐵、蓋房、經商,謀生定居下來。他們尤其擅長醫學,能做開腦顱的手術(“大秦善醫眼及痢,或未病先見,或開腦出蟲”)。通過絲路,敍利亞商人購入異域的珍稀藥材,底也迦(即罌粟,古代通常用作止痛藥)等等。

唐玄宗的兒子寧王李憲患有多年痼疾,景僧崇一手到病除,治好了病,皇帝欣喜不已,特賜崇一五品以上的緋袍魚袋。電視劇《長安十二時辰》寧王之孫有出場,為主角幫忙。

行醫也是基督教擴張的重要方法,景僧施藥、照顧病人,為鄰里街坊服務。教會既是宗教組織,也是社會福利機構,照顧信眾的生老病死,災年施粥救荒,打造“從搖籃到墳墓”的福利體系。所以,平安夜吃餃子是我國自古以來的習俗(大誤。

唐王朝歡迎外來文明,立國之初便實行開明的對外政策,李世民説:“自古皆貴中華,賤夷狄,朕獨愛之如一,故其種族皆依朕如父母。”朝廷對外商只徵收10%的關税和2%的交易税,嚴禁地方官私自加税,突厥等邊境部落民投靠入籍者,免税十年。

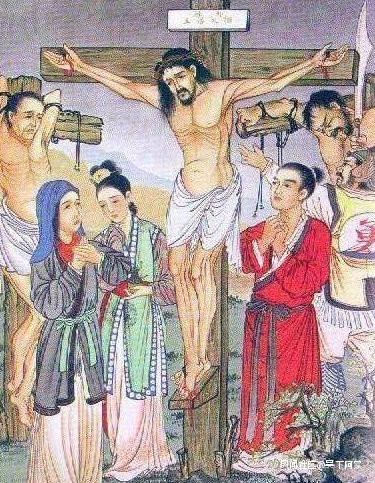

較之東羅馬、波斯、阿拉伯,景教徒在中國獲得的自由度最高,同時景教大力本土化,融合東方文化。傳教士把上帝翻譯為“天元真主”,福音書裏的梵文詞彙比比皆是。一個沒文化的普通人,很難分清景教跟佛道之間的區別。

這種翻譯太文雅了,以致於看起來有些中二病。在翻譯體系裏,上帝不叫上帝,而是叫“天元真主”,耶穌不叫耶穌,而是叫“世尊”,使徒馬太叫“明泰法王”、使徒路加叫“廬珈法王”。

教會偶爾會碰上小風波,但總是能擺平。武則天佞佛,洛陽僧侶們招搖過市,刁難其他教派。景僧連忙集資錢財,建造“大周頌德天樞”,彰顯女皇的榮耀。根據史料描述,天樞高聳,有些像古羅馬的紀功柱(《資治通鑑》記載“天樞成。高一百 尺,徑十二尺,八面,各徑五尺。下為鐵山,周百十尺,以銅為蟠龍麒麟縈繞之。上為騰雲承露盤,徑三丈,四龍人立捧火珠,高一丈。武三思為文,刻百官及四夷酋長名”)。武后大悦,對景僧褒獎鼓勵。

修造天樞之舉,顯示了高超的鍊鐵製造技術,唐玄宗登基後,儒家痛恨女主幹政的武則天,反攻倒算,抹除前朝遺物。“大周頌德天樞”也在銷燬之列,工匠“熔其銅鐵,歷月不盡”,東亞的金屬工藝略遜一籌,不如景教帶來的波斯、拜占庭技藝。

中國士大夫已經注意到外來文明的先進性,出於“萬般皆下品惟有讀書高”的習慣,他們把外國技術貶低為奇技淫巧,勸君王不要浪費精力在玩物享樂上。《冊府元龜·卷五四六·諫諍部直諫一三》:“開元二年(714年)……會市舶使,右威衞中郎將周慶立、波斯僧及烈等廣造奇器異巧以進”。

唐玄宗不瞭解基督教的思想,而對基督徒的工藝器物很有興趣,賜予波斯僧(實為景僧)及烈華美的紫袈裟。明代傳教士利瑪竇用同樣的方式,獲得朝廷的青睞,他攜帶自鳴鐘、地球儀,讓中國人大開眼界。

天寶三年,景僧在皇宮“修功德”。《大唐景教在兩京的傳播》考證認為,修功德可能是唱讚美詩,演戲劇。天主教有演耶穌劇的傳教方式,文盲大眾不識字,看不懂《聖經》。教士便組織表演耶穌生平故事,讓民眾觀看。對希伯來文化一竅不通的唐朝人,看戲至少獲得娛樂。庶民官員們在劇場上看到,基督降生、收門徒、遇害復活的劇情故事,不知道會有什麼樣的反應。

基督徒可不只會這些雕蟲小技,他們上知天文下知地理,代、德、順、憲四朝時期,司天台(唐朝天文歷算的最高機構)由景教徒李素掌管。其父李志任唐朝的朝散大夫守廣州別駕上柱國,別駕為地方長官,職位僅次於都督。李素專長天文星曆之學,徵召入京,任職於司天台,為朝廷效力共五十餘年。他把希臘托勒密的天文學著作,翻譯為《都利聿斯經》和《四門經》,提高了曆法的精準度。

李家源出於波斯,從名字來看,他們漢化已久。為了顯露本門信仰,李素給子女們起名都帶一個“景”字,景亮、景弘、景文,諸子中李景度擔任唐順宗的皇陵守衞者。波斯臣民入唐當官的現象並不罕見,唐高宗時期,景僧阿羅喊曾受命為拂林國(東羅馬)招慰大使,與基督教世界結好通商,因功累官至右屯衞將軍、上柱國、金城郡開國公。

薩珊淪陷於阿拉伯後,末代王子卑路斯二世帶着流亡小朝廷,尋求庇護,朝廷封了他一個官職,還把波斯遺民和滯留不歸的西域使臣編入軍隊,宿衞京師。《長安十二時辰》裏右剎貴人策劃陰謀,逼迫唐軍幫助波斯復國,然而更大概率上,右剎貴人作為波斯遺民,在唐朝衞隊任職,享受高薪待遇,樂不思蜀。波斯有什麼,長安就有什麼,胡餅、胡服、胡樂、胡牀,一切應有盡有,胡人早就把大唐國都當成第二故鄉了。

從****胡人的第二故鄉到排外主義基地

“細雨春風花落時,揮鞭直就胡姬飲”,胡人女子曼妙的身姿吸引了李白和唐玄宗。坊間箜篌、琵琶、笙、笛、簫的樂聲縈繞,漢家女子熟練彈唱西域樂器,“女為胡婦學胡妝,伎進胡音務胡樂”;漢家男兒喜愛“擊鞠”等外來運動,李隆基在當上皇帝之前,與幾位皇子組隊,迎戰吐蕃馬球隊,大顯身手。

胡人居住的西市,店肆數量和繁榮程度超過了漢人居住的東市,外商以雄厚的財力,交結王公百官,安祿山就跟拜火教商團往來密切(“與諸道商胡興販,每歲輸異方珍寶,計百數萬”)。

伊斯蘭征服中東後,拜火教、摩尼教的勢力播遷中原,與景教並稱為唐代三夷教。情勢如同沙俄羅曼諾夫王朝覆滅,此前政見不同的俄國人,不管共和派、貴族子弟、君主立憲黨人、孟什維克,全部逃亡寓居於巴黎。聶斯托利派驚訝地發現,老對手們居然也都在長安,摩尼、瑣羅亞斯德的信徒,再次跟基督的僕人交鋒,諸神之戰繼續,只不過換了個角逐場地。

西亞的其他宗教也在向東土傳播,拜火教早在南北朝就出現在中國新疆,零星的聖火升起,接着越燒越旺。鄯善城、薩毗城、蒲桃城,火種從一座城池,播向另一座。南邊,中原的王朝興廢交替;北邊,拜火教在大草原散播。北周時期拜火教成為西域民族常見的信仰,在涼州河西走廊有了宗教據點,至遲武則天時期,拜火教擴散到營州(今天遼寧省境內)那麼遠的地方。

從西至東,塞外一大片土地棲息着突厥部落,武士以狼為圖騰,一度稱霸草原。後來部分人拋棄了本民族的信仰,甚至連突厥傳統祭司阿史德家族都改信了。

有個阿史德氏女子半夜裏,向突厥人的鬥戰之神軋犖山虔誠祈禱,莫名其妙地懷孕了。孕婦生產的那一天,金光萬丈,照亮了營州的夜空,山林間鳥獸異常騷動,四處鳴叫,一個男孩呱呱墜地。

轄區最高長官、范陽節度使張仁願看到天有異象,派人查探,士兵們循着異象找到了阿史德氏的帳篷,可是母子不見了。阿史德氏藏了起來,等風頭過了後出來,她給孩子取名為“軋犖山”,後來嫁給突厥將軍安延偃,於是孩子跟了養父的姓,名字改叫安祿山。

帝王(包括那些造反沒成功上位的)篡改出生記錄,自稱應天降世,霞光滿天是俗套的橋段了。不過,婦人未婚生子、長官抓捕男嬰的劇情殊為罕見,現代人看了安祿山的故事,很難不去聯想到伯利恆的耶穌,處女瑪利亞生下聖嬰,接着遭到希律王追殺。

唐朝中葉,景教徒在長安定居的同時,也在往蒙古高原佈道。一些草原部落歸信上帝,到了成吉思汗時代,蒙古的克烈部、乃蠻部均信奉基督教二性論,所以安祿山附會《聖經》故事,並不是沒可能,儘管這個可能性極低。

根據榮新江、沈睿文等學者的考證,安祿山為祆教徒,證據充分。伊朗語專家指認出,“軋犖山”是粟特語roχšan(rwxšn, rwγšn)的音譯,即鬥戰神的名諱,波斯典籍《阿維斯陀》把鬥戰神形容為“最璀璨的靈光”。後來為了符合漢人的命名習慣,才改成“祿山”。互聯網還流傳過“安祿山為亞歷山大的名字漢譯”的説法,學界沒有證據能確認。

叛軍另一頭目史思明同樣出身於突厥,本名“窣幹”,粟特文“發光”、“燃燒”之意,故此改名思明。唐玄宗曾“於御座東間為(祿山)設一大金雞帳”,有考證認為金雞應波斯鬥戰神和光明神共有的化身Vareghna鳥。雖然專家這麼解釋,但我還是覺得怪怪的,一個原本崇拜狼的部族,現在崇拜雞了。

塞北、西域的宗教團體犬牙交錯,異常複雜。內陸亞洲的各遊牧部落,出於反薩珊帝國的需要,還庇護過拜火教的敵人摩尼教。史學界通常從政治經濟學分析天寶末年局勢,着眼於中央和地方的博弈,文臣和武將的權力鬥爭,府兵制潰敗、募兵制興起。

換個角度來看,安史之亂是場各民族、各教派的大會戰。

《長安十二時辰》張小敬查懷遠坊,得知胡商跟安祿山有勾結,歷史確實如此。《舊唐書》多次用“羯胡”稱呼反賊,粟特商人為叛軍提供金援,蠻族武士為叛軍攻城略地,大兵所過之處,道觀、佛寺多有焚燬。安祿山死後,史思明追諡他為“光烈皇帝”,取自拜火教“光明”之意。

而唐軍陣營裏,道教徒李泌指揮全局,以摩尼教為國教的回紇人充當主力外援,禪宗惠能的高徒、菏澤宗之祖神會鼓動信眾抗敵,對平叛亦有貢獻。根據史料《談藪記》,天寶間,唐朝士兵開始崇拜印度梵天諸神裏的毗沙門天王。

虛假的毗沙門天

真正的毗沙門天

唐初該神就有人崇拜,開國太子李建成小名叫做毗沙門,中晚唐獲得普遍信仰。天寶年間,有次安西城被蕃軍圍困,路途遙遠短時間,救兵難到。情急無計之際,唐玄宗只能求上天保佑,請法師開壇作法。不知是不是冥冥巧合,毗沙門天王金身果真在城門顯聖,大放光明,擊鼓聲震三百里,地動山崩,蕃兵望風而逃。

於是軍人紛紛以天王為守護神,多在背上刺神像,以為得佑護,在征戰中勇力倍增。梵天之神通過中國傳到日本,戰國名將上杉謙信每次行軍,打出“毘”(“毗”之異體字)字旗。

我們想象一下安史之亂,背上刺有毗沙門天王圖像的大唐將士,與信奉摩尼明尊的回紇勇士,一同衝向拜火教徒組成的叛軍,場面何其壯麗魔幻。安祿山自封為光明的使者、鬥戰神在人間的化身,景教徒崇奉另一尊光明神,把彌賽亞視為世界之光。

安祿山自稱神靈轉世,號令粟特人、突厥人、契丹人、高麗人、靺鞨人和室韋人。如果絲綢之路上的胡商倒向叛賊,切斷大唐的貿易線,那麼形勢岌岌可危。

中原本土不產鎖子甲、軍馬,很多關鍵軍需品從西域運來,大唐立國之初就調用外來軍用物資。昭陵六駿中的“什伐赤”是匹波斯馬,“什伐”是波斯語“馬”的音譯,定鼎天下的虎牢關戰役中,李世民騎着什伐赤,一馬當先擊敗王世充、竇建德。

唐肅宗剛在靈州登基稱帝,就碰到了西北胡人叛變。當地部落在安祿山的招誘下,反戈一擊,向唐肅宗的流亡政府進發。這些胡人並非穿着毛皮大衣的遊牧部落,有盔甲武裝,甲兵達五萬人。幸而郭子儀及時趕到,與回紇首領聯手解圍,擊破敵軍。

在安史之亂戰鬥最白熱化的階段,景僧伊斯加入郭子儀的麾下。電視劇裏這個角色成為張小敬的重要夥伴,歷史上他很晚來到中原。他也不是波斯王子,來自印度王舍城,也就是曾經釋迦牟尼修行悟道的地方。

伊斯的事蹟在正史裏無具體詳細記載,一句“為公爪牙,作軍耳目(即參謀與收集情報)”匆匆略過。短短几個字下面,不知道藏有多少幕後工作,根據伊斯的以往經歷和社會背景猜測,他或許從事對外聯絡工作,與粟特胡商維持軍售貿易關係,勸西北各部落忠於大唐。

粟特人的家鄉

從戰後的論功行賞來推斷,伊斯功勞肯定不小,唐肅宗任命這個基督徒為朔方節度副使,官至正三品,試殿中監。電視劇裏何監當了一輩子官,才達到正三品銀青光祿大夫,可見伊斯的朝中地位。

安史之亂結束後,聶斯托裏派因平叛有功獲得朝廷嘉獎,唐德宗(李亨之孫)在781年立《大秦景教流行中國碑》,以示聖眷。根據日本漢學家佐伯好郎的考證,請求皇帝立碑的景淨,是伊斯的兒子。

今天這塊碑坐落於西安碑林,質地黑色石灰岩,高度約為十英尺,碑石四周環繞龍紋。

除了《大秦景教流行中國碑》和少數文物外,景教在中國大地幾乎沒有留下蹤影。曾經五彩繽紛的多元文化,到唐朝之後不見痕跡,這個變化歸咎於安史之亂,戰爭結束後中國社會心態趨於保守內斂,直接導致了狹隘的排外主義。

白居易和元稹等儒士,認定天寶年間流行胡風胡俗是大動亂的徵兆,曾經迷戀胡姬的李白,後來則咒罵胡人全部該死(樂府詩《胡無人,漢道昌》)。南宋的朱熹總結經驗教訓説,自南北朝以來,先王冠服掃地盡矣,到了唐代正統文化早就變異了。

儒生沒了唐初海納百川的大國襟懷,專門挖掘貞觀君臣的保守言論

“夷狄人面獸心,非我族類,強必寇盜,弱則卑伏,不顧恩義,其天性也。”“中國百姓,天下根本,四夷之人,乃同枝葉。”

儘管安祿山麾下有大批胡族士兵,但是李唐王室也招募了不少忠心胡人。戰爭前期扼守潼關,阻擋叛軍的哥舒翰是西突厥人;唐軍第二號大將,功績僅次於郭子儀的李光弼是契丹人;殲滅叛軍餘孽,完成清繳收尾工作的僕固懷恩是鐵勒僕固部人。唐肅宗平定安史之亂的模式,酷似近代英國征服南亞,英軍以夷制夷,僱傭一部分印度人,攻打另一部分印度人。

朝廷收復長安後,為了抹去安祿山的痕跡,將城樓安化門改為達禮門,安上門改為先天門,市內坊名有“安”者悉改掉。邊疆安西都護府、安西節度使也被改稱“鎮西”。對胡人文化的警惕,風聲鶴唳草木皆兵。

帶兵對抗安祿山的忠唐胡人,紛紛諱言自己的出身。唐軍一員勇將、粟特族的安重璋上書天子,懇請換一個姓,以防被人誤會跟安祿山有瓜葛。朝廷賜了他國姓李氏,幾年後又將其籍貫從涼州遷到京兆府長安縣。定居唐朝的胡商,紛紛塗改自己的出身,冒認中原的門閥郡望,與胡人劃清界限。

士大夫們強調華夷之辯,把胡人的風俗、精神思想一併清除。韓愈以“佛本夷狄之人,與中國言語不通,衣服殊制”的理由,展開捍衞孔孟之道的神聖戰爭,他斥責佛法入家則家破,入國則國亡。

像韓愈這樣的極端人士,連道教、佛教都不能容忍,更何況西方地中海世界的宗教。到了會昌年間(842—846年),儒家保守主義取得最大的勝利。朝廷發起滅佛運動,勒令和尚、尼姑還俗,抄收寺廟的莊園田產。景教被當作是外來文化,同樣遭到打擊,灰飛煙滅,只剩《大秦景教流行中國碑》和少數文物保存下來,經歷戰亂和歲月變遷,遺棄在地底下。

時光荏苒,過了842年的時間流逝,明代天啓年間,石碑重見天日。一位皈依耶穌的西安舉人仔細閲讀,驚訝地發現碑文所載的內容,跟天主教思想頗為類似。在華活動的耶穌會士聽聞消息,立即進行鑑定。

乍一看碑文似乎沒有特別之處,文言文語法流暢,句子通順。仔細看,碑身有二十餘行敍利亞語銘文,證明了東西方文明曾經密切交流。敍利亞人聶斯托裏的門徒,在交通不方便的中古時期,踏過千山萬水,抵達中華,這是什麼樣的奇蹟啊。