劉妍:今天不可能有人再造出如此驚險的大橋了

【文/劉妍】

大家好,我叫劉妍,來自南方科技大學人文社會科學榮譽學會,我是一個建築歷史學者。

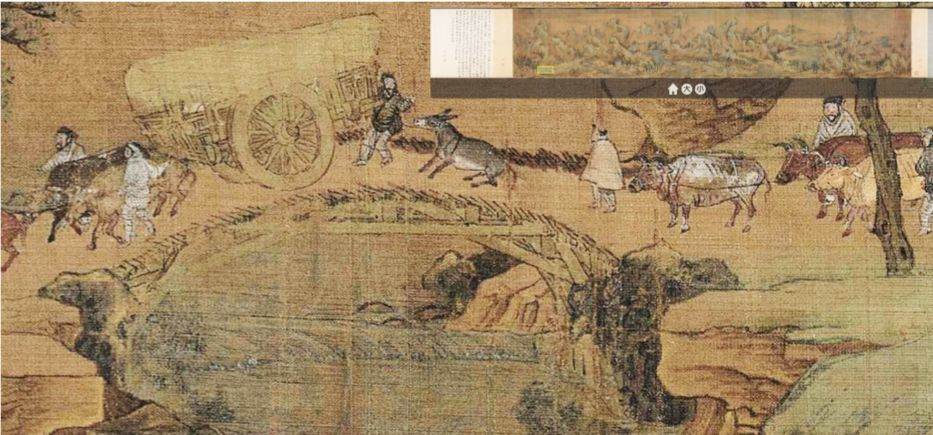

在過去近十年的時間裏,我一直在做的一個研究叫作編木拱橋。它是一種特殊的歷史橋樑,在整個世界文明史中都非常少見,但其中最著名的一個案例相信在座的一定都見過,就是《清明上河圖》。

《清明上河圖》 宋·張擇端 北京故宮博物院藏

這幅畫畫的是北宋東京汴梁城外汴水河上的一座拱形橋樑。但是它跟我們常見的石拱橋不一樣,它是用木材製作的,是用巨大的方木通過交織關係結合在一起,互相支撐,互相制約,所以化直為曲,形成了一道飛虹。

因為《清明上河圖》存世有非常多的版本,這種橋樑只存在於北京故宮博物院藏的宋代張擇端版裏。在其他後世的仿本中,包括台北故宮所藏的兩個著名的版本當中,大家看到的都是更加常見的石拱橋,所以這種橋非常少見。

左:仇英本,右:清院本

經常有學者會質疑:這個東西到底是不是畫家自己的杜撰?有幸的是,我們其實可以在歷史文獻中找到很多對它的描述。比如説《東京夢華錄》講的就是東京汴梁城外的事,它説“其橋無柱,皆以巨木虛架,飾以丹艧,宛如飛虹”。《宋會要》中説“編木為之,釘貫其中”,這描述的就是它的結構邏輯。

實際上,最近幾年有學者在另外的一幅宋畫中發現了另外一座小橋,雖然小巧,但是構成的結構是相似的。

《江山秋色圖》 宋·趙伯駒

有這些文獻和文字相互輔助,我們知道這種歷史橋樑是真實存在的,這個結構是真實的。可惜的是,宋代之後,無論是在文字還是圖像中,這種橋樑就消失了。

很長時間以來,學者們都認為這是中國特有的歷史結構,而且是一種消失的結構。在中國民間,不知從何時何地被何人發明,有這樣一種筷子搭橋的遊戲。它們的結構構成非常相似,我們相信兩者會有一定的親緣關係。

我在本科讀的是土木工程專業,進入大學第一天的土木工程概論課,我就在課堂上看到了這張圖。當時教授就説,中國歷史上有這麼一種特別厲害的橋樑,它結構之奇特,哪怕是今天的結構工程師都很難計算明白。

要知道,中國古代的建築,在今天的結構工程師眼裏,以結構學的眼光去看的話,能夠真正引起他們興趣的是非常有限的,能夠使其擊節讚歎的就更少了,所以當時這個橋一下子就把我抓住了。

我在碩士的時候轉入了建築學專業,讀的是中國建築史。到博士的時候,我在德國慕尼黑工業大學學習建築考古學,就將這種結構作為我的博士課題。所以其實我是在本科入學的第一天就迎面撞上了自己的博士論文選題,我覺得最浪漫的一見鍾情也不過如此了。

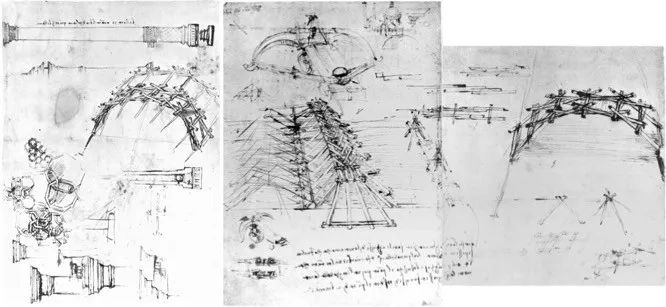

但是這種編木拱橋並不是中國特有的,後來學者們知道,達芬奇也做過類似的設計。達芬奇的圖畫比《清明上河圖》晚了300多年,所以無論是歐洲還是中國的學者,都傾向於相信他一定受到了來自東方的影響。

我為了弄明白達芬奇是怎麼想的,還專門啃了一陣子拉丁語跟意大利語,也收集了達芬奇的手稿以及當時文藝復興時期的歷史文獻。我發現其實達芬奇在研究羅馬自己的歷史。

古羅馬時期,尤利烏斯·愷撒在征討西歐高盧地區的時候建造了一種軍事橋樑,達芬奇是從凱撒的那種萊茵橋得到了啓發才發明了編木拱橋,和中國、和東方其實沒有關係。

我在讀博期間就在全世界的各個角落、各個文化當中收集了各種各樣類似的結構。這是在美國Huntington Library的一個日本園林裏面,是由一個偷渡到美國去的日本匠人在1913年建造的小橋。

美國漢廷頓圖書館(Huntington Library)日本園,河合東一郎 Toichiro Kawai,1913

要知道在1913年,《清明上河圖》還深藏在紫禁城當中,不被外界所知,所以這座橋跟《清明上河圖》肯定是沒有關係的。至於它和中國的文化、和中國的遊戲有沒有關係,我們就完全沒有證據了。

有趣的是,雖然剛才日本人建了一個橋,但是在日本本土我們是找不到類似的橋樑的,只有一個特殊的例子,就是這張圖紙。

這張圖紙描繪的是1827年建造的一個橋,結構復原出來是這個樣子。

我們可以看見中間是一個編木拱,但是可惜的是,這座橋在30年之後就改變成了其他的樣子,所以現在日本全境是找不到這樣的實物的。這個圖紙也是被長期保留在當地的私人手裏面收藏,直到近些年才被學者挖掘出來。

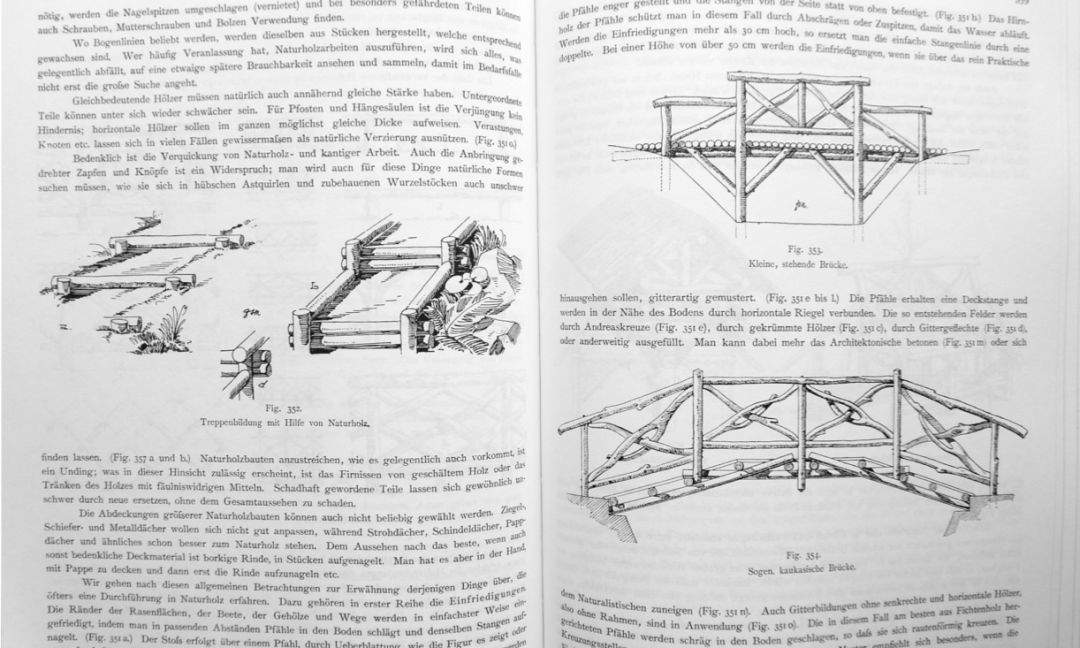

這是1895年的一本德語木工手冊。它在園林建築的章節裏面提到了這樣的一座小橋,説這座橋的跨度只有4米,叫作“所謂的高加索橋”,是作為園林景觀用的,有獵奇的性質。

這是在挪威的中部山區。這個地方本來地廣人稀,十八、十九世紀因為開發礦產才得到發展,又因為開發礦業,在同一個時期興建了一大批橋樑。我只找到了一座跟編木拱非常相似的結構,但是在當地我們可以看出它整個發展的流程,可以知道這個橋是在本地發展起來的。

Bru, elv. Klemmet brua iEinunddalen. Musea i Nord-Østerdalen

除了這些世界各地的案例,在中國的各個地方也有不同形式的編木結構。在西北,在甘肅有這種所謂的卧橋。它實際上是懸臂樑結構,但是在上部這個區域使用了一點編木的原理,所以這座橋出現了很特殊的一個反曲線。

甘肅渭源霸陵橋

在西南,在湖北恩施和重慶交界的地方,它也是伸臂梁跟編木相結合的一個結構,它的形態又不一樣。

湖北恩施利川市毛壩鎮羣策橋

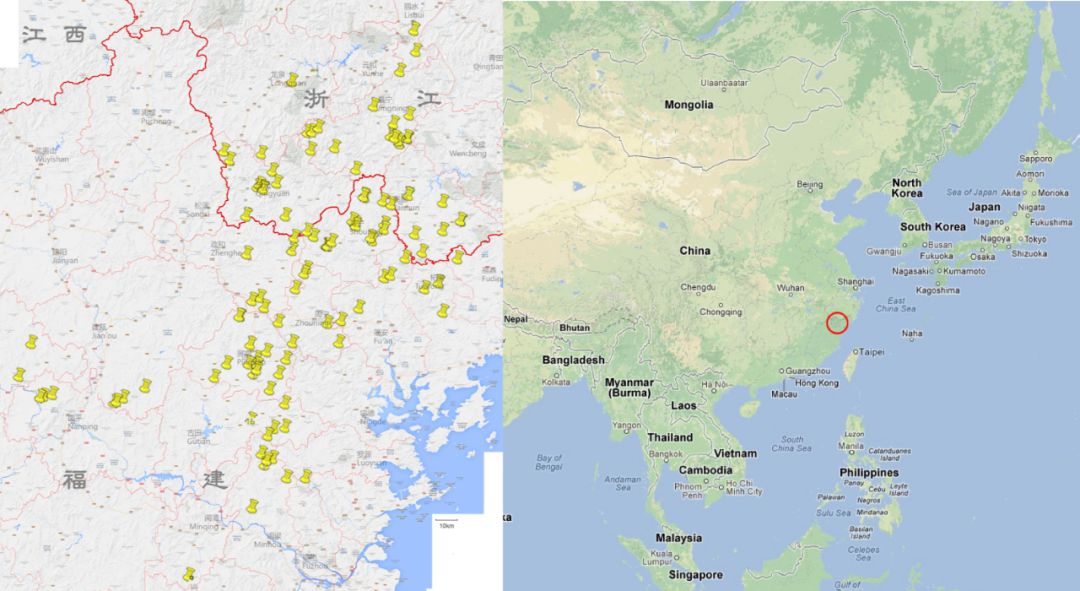

當然,中國最重要的案例還是閩浙地區的編木拱橋。這種橋分佈在浙江、福建兩省交界山區,最北邊到温州、到麗水,最南邊到福州,西邊到武夷山,東邊到沿海。從南到北大概200多公里的這麼一個範圍,非常有限,在深山老林裏面。

它到現在還保留着一百零幾座歷史遺構,因為被水被火毀得非常厲害,過去肯定有更大量的遺構。而且最厲害的是,這個地區因為太過偏遠,還保留了匠作的傳統。傳承最久的兩個家族,距今傳承了八代,歷時200多年。

在2009年的時候,閩浙木拱橋的營造技藝作為中國木拱橋營造技藝,列入了聯合國急需保護的非物質文化遺產名錄。

所以這就好玩了,編木拱這個話題是非常獨特的,它出現在每一個文明中的時候,都曾經被當地認為是特殊的構造,甚至被認為是獨創。但是這種獨創卻又孤立地出現在那麼多不同的文明裏面。

至少有若干個案例,可以讓我們確定它是沒有被影響的,是從自己的文化土壤當中長出的。它既是普世的又是獨特的。它不是中國的獨創,但是卻有非常強烈的中國性,因為只有在中國這個地區,在閩浙山區,它才發展成為一種真正成熟的技術。

我們怎麼定義成熟呢?

前面這些案例,它們其實都有一定的實驗性,甚至是遊戲性,在歷史當中短暫地出現,然後就消失了,並沒有留下傳承。

但是在閩浙地區,它把這種遊戲性質的建造變成了一整套有效、有序的構造,並且有相配套的施工措施。當然最重要的是有歷時超過400年的匠作傳承,在匠人當中形成了傳統。

這就是我在過去十年要研究的東西,就是編木拱橋它在人類的文明當中到底是怎麼一回事,它在所有這些文化中是怎麼誕生的,是怎麼被設計、被建造、被使用的,尤其是在中國,它是在怎樣的一個文化土壤中被孕育演化的。

這個題目看起來非常的小,在建築學的領域裏也非常的邊緣、非主流,但是假如我們從這樣一個特殊的角度劍走偏鋒,可以切入很多個不同的文明。我們在其中深入挖掘的話,其實可以揭示背後非常豐富的文化差異性的問題,去更深刻地認識中國自身的建造歷史在人類文明中的位置。

所以我自己遇到這個題目,把它作為一個長期的課題,我感到非常的幸運。因為它足夠的小,而且又足夠的完整。反正一共不超過十個國家,一百多個案例,它是一個人花十年左右的時間憑一己之力可以去完成的體量。

我從2009年開始進入閩浙山區做田野調研。最開始的時候,是像所有的建築學者一樣做測繪,我當時的計劃是把這一百零幾座歷史遺存的橋樑都做測繪。

到博士答辯的時候,我完成了70%左右的測繪,70座。為什麼我沒測完就敢答辯了呢?因為我找到了更重要的東西:匠人們頭腦中的知識。

我從2012年開始,跟隨着三支不同的匠人一共建造了三座橋樑,其中第三座,非常小的這一座,建在德國雷根斯堡旁邊的一個小園林裏面。在造這座橋的時候,我自己變成了繩墨師傅,就是那個掌握全局以及每一個細節的建造匠人。做完這座橋之後,我自己知道:I am ready。

剛才説了,我遇到這個題目非常的幸運,但我覺得從另一個角度來説,假如一個研究課題本身有一個人格存在的話,它遇到我也是它的幸運。

你想一下,編木拱橋這麼一個話題,它如果需要在人間找一個代理人把它釋放出來的話,這個人,第一他要有結構的背景,他還要懂得中國建築,要能夠接觸到西方的尤其是歐洲的歷史材料。

而且這些知識背景還不算最重要的,最重要的是他要身體好,要扛得動木頭、掄得動斧頭,能在田野調研的時候扛着一百斤的行李加設備在山裏面行走,而且還要能攀巖。

我在讀書時代是一個業餘的馬拉松和鐵人三項運動員,所以我相信如果編木拱橋在人間找一個代理人的話,放眼望去,那就是非我莫屬了。

當然那個巨大的野心今天是不能在這裏展開的。我下面的時間將跟大家分享兩個故事,是跟閩浙木拱橋相關的。在講故事之前,我們先要用最簡單的方式,來認識一下閩浙木拱橋的基本構成。

這是一座典型的橋樑,楊梅洲橋。外表看起來灰禿禿的,因為外面覆蓋着魚鱗板(風雨板)。它是為木結構遮風擋雨的,免得它們受到風雨的侵蝕。

福建省壽寧縣坑底鄉楊梅洲橋

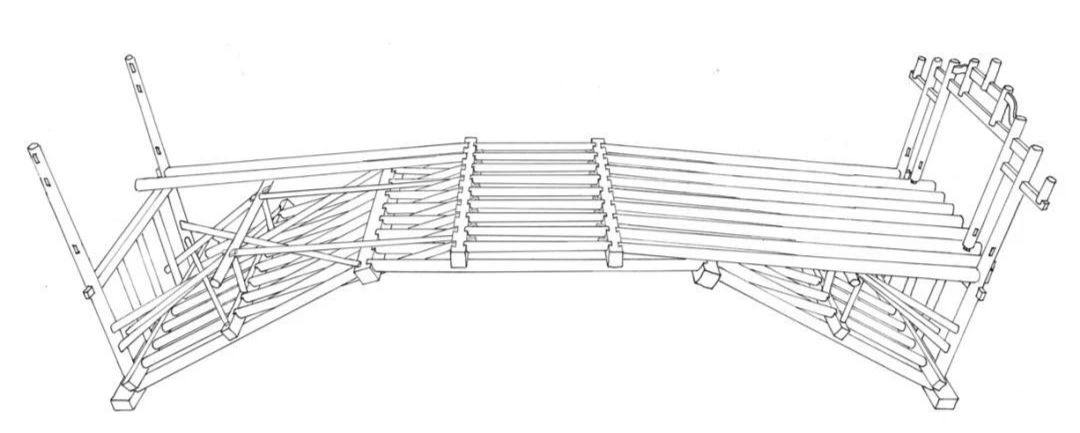

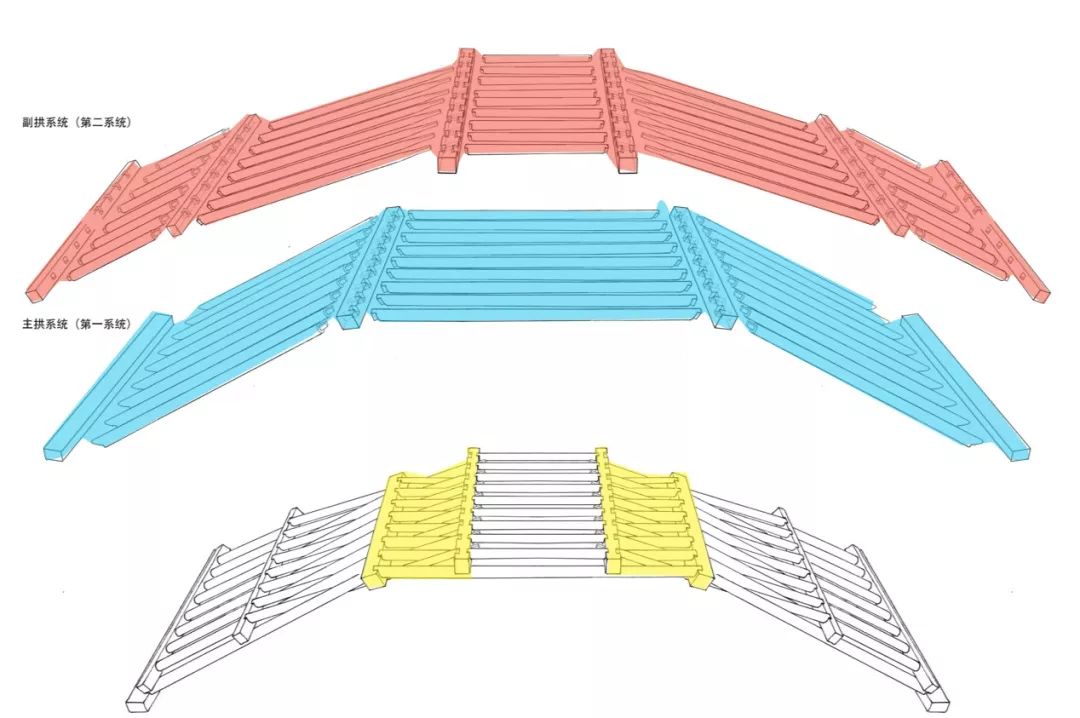

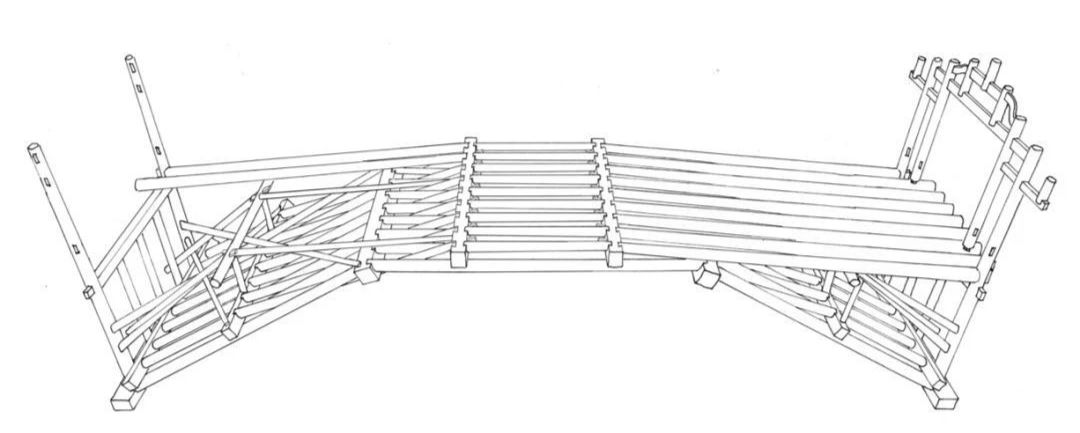

我們用模型展示裏面的結構。把魚鱗板掀掉的話,可以看到上面是人通行的廊屋,它和普通的房子結構原理是一致的。因為我們關心的是下面的結構,所以我們再把上面的廊屋以及一部分橋面結構掀掉。

福建省壽寧縣坑底鄉楊梅洲橋1:20木質模型

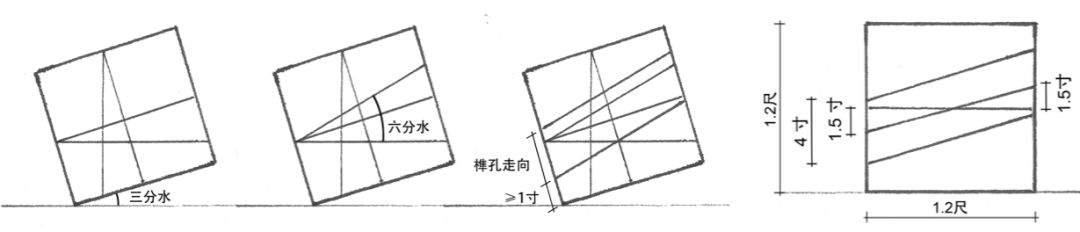

我們用圖紙來表示,猛地一看有點複雜,別怕,其實特別簡單。

所謂的編木拱是在它的下部這個區域,能看出來它是一個交織的形態。

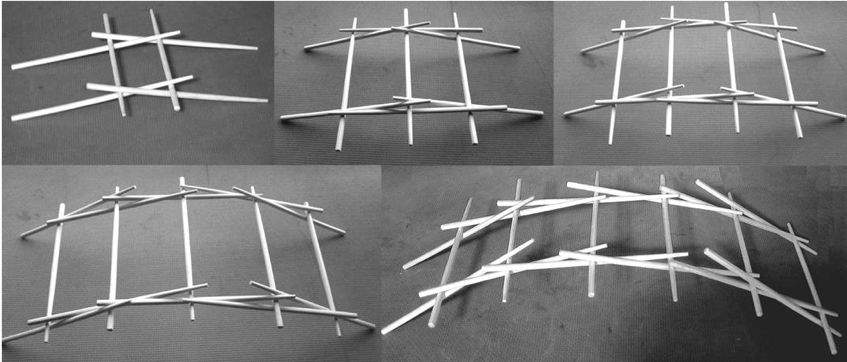

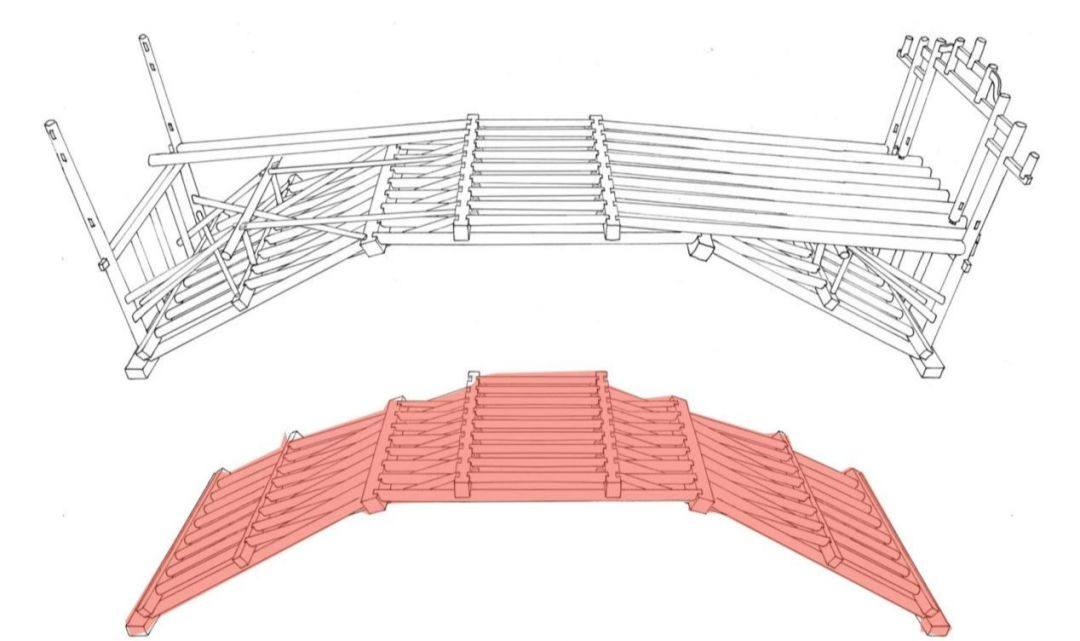

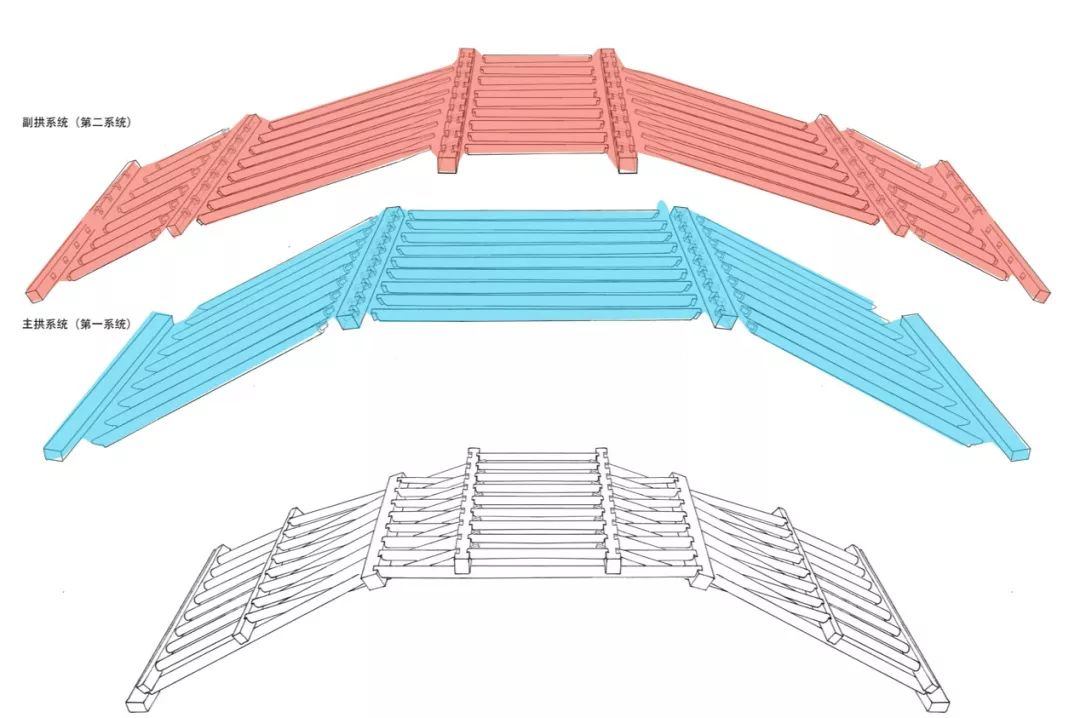

把這個編木拱再拆開,其實是一個三折編拱和一個五折編拱交織在一起。

三折編拱是主系統,是最重要的承重系統,建造的時候也是先建造它們。然後是五折編拱,它在下部的位置和在上部的位置,跟三折邊是平行的。在這個區域它是交織在一起的,呈這個狀態。

這部分的結構,它的設計、計算、施工,匠人們是有專門的方式去控制的,是最重要的部分。

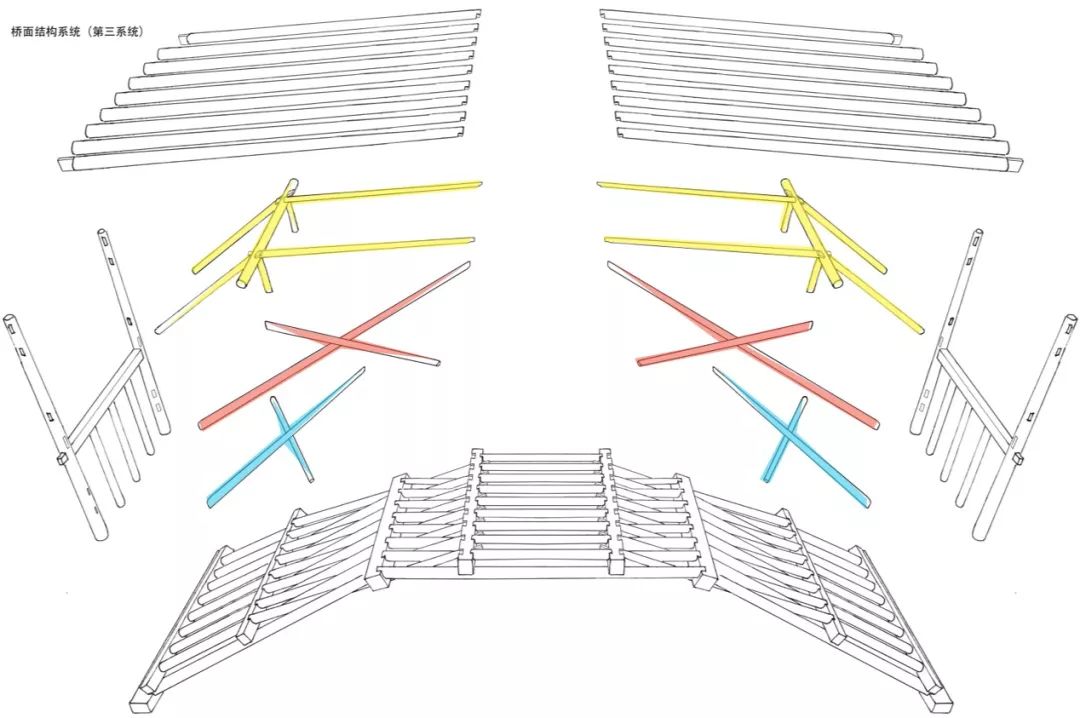

因為編木拱本身是非常陡峭的,為了便於行走,匠人還要在上面搭一層橋面結構,在橋面結構中間再有些額外的支撐。這個X形的剪刀支撐是防止橋左右晃動的。上面這種支撐是額外支撐橋面結構的。

把所有這些結構用榫卯關係摞在一起,就變成了這樣一個結構。所以其實看着複雜,拆開之後是非常簡單的。

當然,我們這麼説它簡單,對匠人、尤其是傳統時代的匠人來説,它並不是那麼簡單,那麼我們就要講一個故事了。

這座橋在浙江省泰順縣三魁鎮,叫作薛宅橋。薛宅嘛,就是薛家的橋。它歷來是建在薛家的祠堂門口的,歷史上也一直有橋,幾次被水沖掉,幾次重建。

浙江省泰順縣三魁鎮薛宅橋

到了咸豐六年的時候,1856年,薛家人又想在祠堂門口重建這座橋。但這時候旁邊住了另外一户張姓的人家,張家極力反對,覺得在這兒造橋會衝撞自己家的風水,所以這兩家打了很長時間的官司。

薛家一意要建橋,張家一意要阻止,兩邊都是合族而出,在工地上就對峙起來。這座橋就在這種緊張的拉鋸中緊鑼密鼓地建了起來。等到下部的拱架結構完成的時候,“不料巳時拆架,橋化長龍卧波也”——塌了。

薛家人肯定就生氣了。他們最開始把這歸罪於造橋的工匠吳光謙,認為是他的設計失誤。等到稍微冷靜下來之後,又覺得不是匠師的失誤,都怨張家人搗亂,如果不是他們鬧事的話,這個工程也不會這麼倉皇地進行。

所以全族人更加義憤填膺,重新捐助了木料,然後請了另外一位匠師,叫作徐元良,在第二年終於把這個橋建成了。所以我們現在在這個橋的廊屋上面,可以看到匠人當時的墨書題字:壽邑小東繩墨徐元良。

這裏先解釋一下什麼叫作繩墨。繩墨就是匠人手裏邊使用的墨斗,他們用墨斗在構件上面彈線。它其實象徵着負責設計的匠人師傅對整個工程的控制權,就是那個ruler,所以它就變成了第一負責的匠人的身份象徵。

第二位置的繩墨徐斌桂,是徐元良的兒子。底下有若干個名字,陳姓的、鄭姓的這幾位師傅是跟着徐姓的師傅一起過來的。最後有一個名字是薛姓的,是薛家自己的匠人師傅。

因為我們研究這個技藝是想要找到匠人,2000年前後,學者第一次試圖到閩浙山區尋找還會造木拱橋的匠人的時候,就是從這則墨書題字上,在福建省壽寧縣坑底鄉小東村找到了徐姓匠師的後人。他們到今天還在活躍着造橋,已經有八代的傳承,而且建造了很多非常著名的案例。

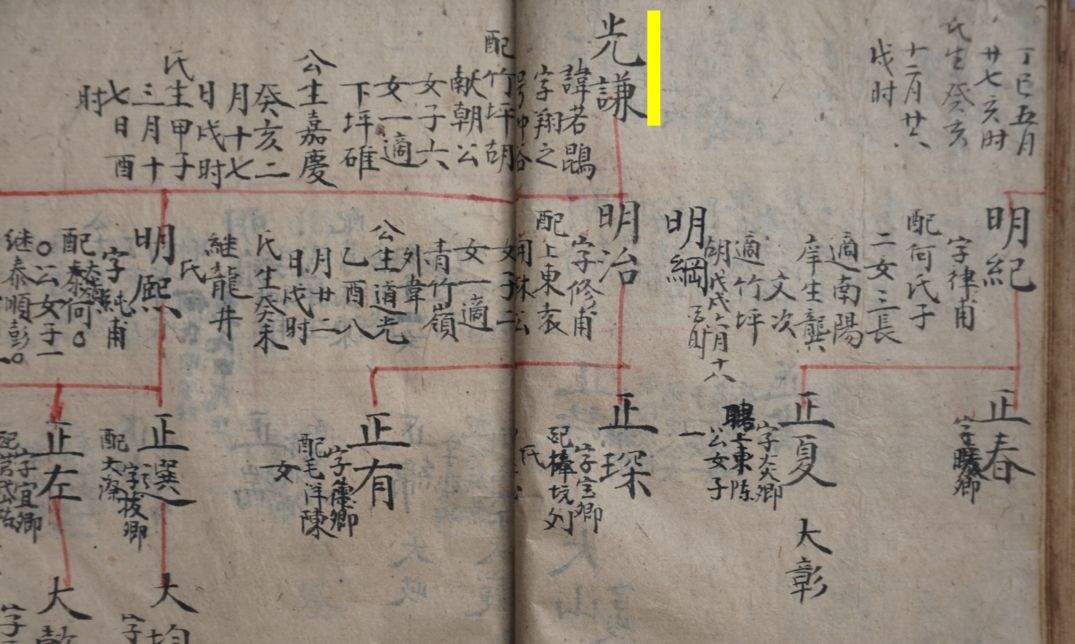

但是,第一次造橋的“拙匠吳光謙”是什麼人?族譜上沒有記載,大家一直都不知道。前兩年我在附近不遠的林山村找到了一本《吳氏宗譜》,就把這個吳光謙找出來了。

怎麼找到他的呢?肯定也不是大海撈針。林山村的吳家和小東村的徐家一直是合夥造橋的,我參與的第二個項目就是他們合作的一個項目。兩兄弟其實是連襟,他們這種通過姻親結成的技術聯盟,從150年前到現在都是一致的。

所以從這個故事裏,我們就可以得出三個層面的結論:第一,建造木拱橋是一個特別有技術門檻的事,不是隨便一個匠人都可以造的,必須要從外面請專門的匠師過來建造。

第二,即便是專業的匠師也是有技術難度、有技術風險的,稍微不慎就會長龍卧波。

第三,即便你不是這些傳統的造橋家族,就像薛氏的匠師,你仍然可能通過合作的方式參與到建造中。假如這個匠人本身有心,他也可能通過觀察來學習一些基本的技術。

薛宅橋建成於1857年,同一年,就在同一條溪流上游15公里的位置,有一座文興橋也同時建成了。這座橋以巨大的變形聞名,俗稱“橋樑中的比薩斜塔”。

浙江省泰順縣筱村文興橋

當地有很多傳説,有説是師傅和徒弟一起造橋,徒弟爭強好勝,一定要造得比師傅高;或者是説兩撥師傅有競爭關係,他們一起造,所以就造成了一高一低。

你假如像我一樣懂得技術的話,就會知道這都是無稽之談。我們來仔細看它變形的這個部分,其實就是設計錯了。它就是我們剛才説到的最重要的編織的部分,杆件本身的比例沒有協調好,所以會出現這麼大的縫隙。

但是這座橋也非常的幸運,出現了這麼大的變形,卻尚在結構承載力之內,所以傲然屹立了150多年。一直到2016年9月15號,颱風“莫蘭蒂”帶來了洪水,文興橋和薛宅橋在同一天長龍化波。這兩座橋在同一條溪水之上,建於同年,死於同日,也算是一對難兄難弟了。

那為什麼正確的設計這麼難?

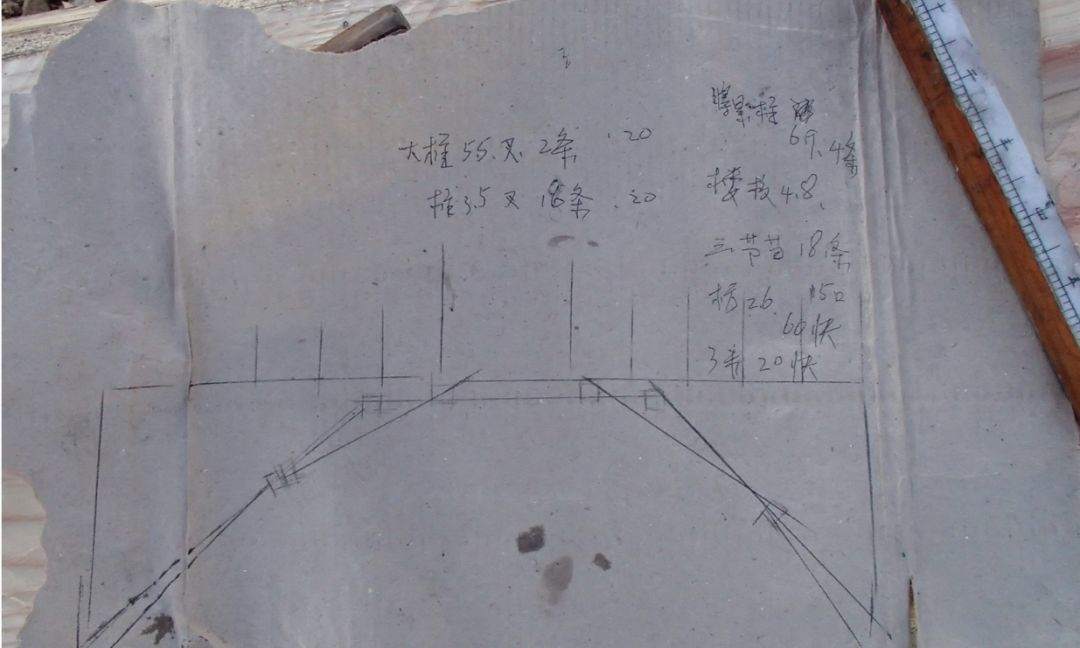

我們經常聽説傳統的中國匠人是不畫圖的,一切都在腦子裏。其實原理上是對的,但也不完全準確。匠人不畫我們今天建築學意義上的施工圖,但是他們會畫這種單線圖,外人看不懂,匠人師傅之間是可以看懂的。

當然這個圖紙能夠表現的信息是比較有限的,還有大量的後備信息是儲存在他的頭腦當中的,比如他們設計的一些基本的尺度、規律、口訣,還有一些固定的做法,這些東西實際上就是他們的行業秘密了。

師傅在設計施工的時候,會把這個墨線圖彈在地面上、門板上,總之就是一片平地,1:10的比例是常用的。有了它,製作模板之後,就可以把整個結構當中的每一個節點具體的做法、每根構件的長度確定下來。

打樣圖

不要小看這個,因為在木拱橋結構裏,每根構件都是斜的,傾斜的構件之間的交接,又會產生榫卯的角度,所以它裏面的幾何關係也是非常複雜的,每支匠人都有自己內部特殊的算法。

所以我們學者在研究的時候,其實能觀察出一些比如説比例的細節、角度的差異,然後就能夠判斷出來這個匠人的譜系。

左:坑底匠人做法,右:下薦匠人做法

我在田野當中的這些年很幸運,因為這些傳承了七八代的匠人,他們把這種在家族內部流傳兩三百年的秘密對我傾囊相授。有的時候我自己也挺心虛的,我就問師傅:你把這都告訴我了,這行嗎?他説,你就是學會了也不會來跟我搶飯碗。

我們剛才説了半天都是坑底鄉的匠人,他們非常厲害,在當地也很有名,可以説是鼎鼎有名的。但厲害的匠人也有吃癟的時候,我們下面來看另外一個故事。

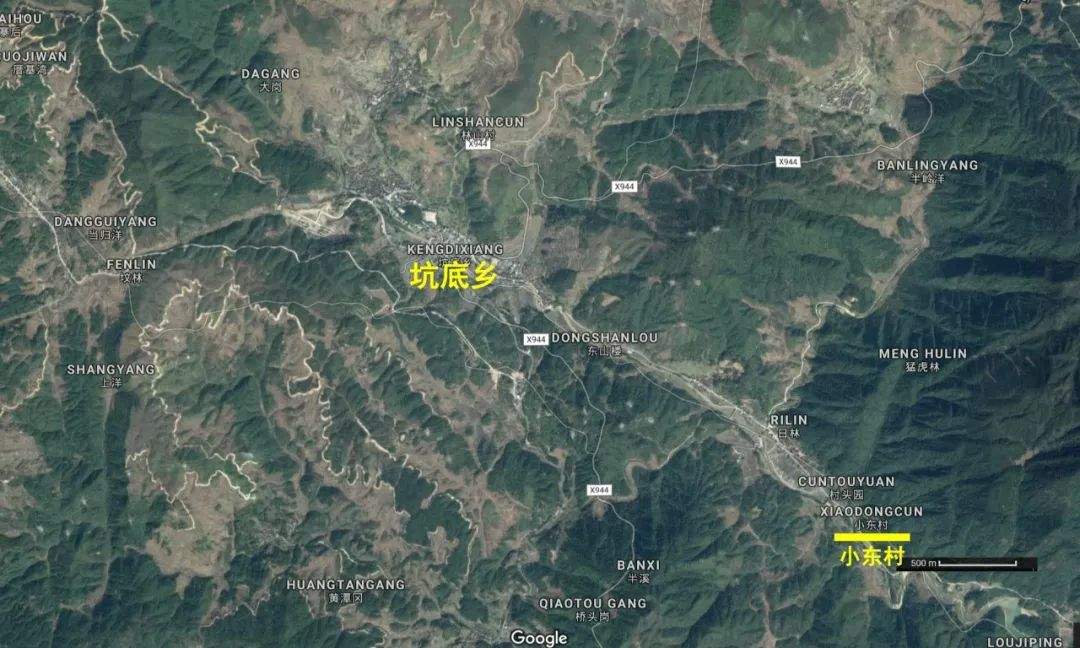

這座橋非常地驚險,叫楊梅洲橋,它的位置就在坑底鄉。準確的位置是在兩縣交界,也是兩省交界,過了這座橋再走十來公里就到泰順了,從泰順再上去就到温州,是交通要道。

這個地方從清代就有橋,也是幾次毀掉幾次重建。到民國二十六年,1937年,重新建造楊梅洲橋的時候,最開始的工程自然給了本鄉的匠人——坑底鄉稠林山村的吳大清師傅。

吳大清師傅是剛才那個吳光謙師傅的侄孫輩,幾代傳承下來,他自然是有能力建橋的。但是吳大清到了楊梅洲之後傻眼了:橋的跨度33米,水面以下還有二三十米。

福建省壽寧縣坑底鄉楊梅洲橋

我們今天看到橋的一側有一片淺灘,但是這片淺灘是最近二三十年才衝下來的。即便不管這個淺灘,橋下面水的位置是明顯更深的。為什麼明明有淺的地方還要在深的地方建呢?因為它可以利用天然的石基。

吳大清能造橋,但是不敢在這麼深的水上作業。所以坑底鄉的董事沒辦法,只好又從很遠的鄰縣請來了另外的一支匠人:寧德縣秀坑村的張學昶師傅。

秀坑村古稱下薦,這支師傅也經常被稱為“下薦師傅”。我把閩浙兩省有傳承師傅的造橋工程在圖紙上面落了一下,箭頭指的是項目所在地,圓圈指的是匠人本身的位置。線條越粗橋的數量越多,顏色越深時代越早。

我們可以看到,下薦這個位置在今天的周寧縣禮門鄉。他們這一支師傅可以説是兩省之間一個碾壓級的存在,其他的匠人跟他們完全沒有競爭力,只有他們踩着別人的門口去搶地盤,沒有人能夠下來。

為什麼這支匠人有這樣一種統治性的存在呢?因為他們有特別硬核的技術。今天兩省之間存在的這種最為驚險的橋樑,建在懸崖上面的、建在清潭上面的,基本上都是出自這家匠人之手。

所以我們現在再回到1937年的楊梅洲。

造橋這麼大的事,肯定是附近的村子都會來圍觀。當時的吃瓜羣眾裏面就有一個13歲的小童,名字喚作董直機,他是從旁邊的泰順過來走親戚的。他來了之後非常聰明伶俐,在工地上面幫師傅遞工具打下手。

吳大清看見他之後特別喜歡,所以在現場半開玩笑地把他收為徒弟,教了他一些造橋的技術。董直機也真的很聰明,把他所看到的東西牢牢地記在了腦子裏。

楊梅洲橋項目完成之後,這名義上的師徒二人就分開了,一輩子再也沒有見面。4年之後,董直機在17歲的時候,拜了另外一位木匠師傅學木工,一輩子都在蓋房子,沒有造過橋。

一直到2000年左右,因為木拱橋被政府重視了,當地的文物工作者在尋找造橋匠人的時候把他挖掘了出來。所以2004年,董直機老人以近80歲的高齡,建造了他人生中的第一座木拱橋,2006年建造了第二座。2009年他被評為國家級的非物質文化遺產傳承人。2016年老人家去世。

泰順縣嶺北同樂橋,2004

2014年、2015年,我曾經兩次去對老人家做過採訪。當時他的口齒都已經不是很清楚了,但是頭腦思維仍然非常地清晰敏捷。

董直機

所以對楊梅洲橋民國時期的這個項目,除了題在橋上的墨字之外,我還有三個信息來源:

一個是董直機,他是工程的親歷者,而且也是吳大清名義上的徒弟。

一個是吳大根師傅,你看名字就知道了,他和吳大清是同宗的兄弟。大根師傅從小就經常纏着大清師傅,讓他講當年造橋的事。

第三個就是下薦的張氏師傅的後人。我在德國造橋的時候就是跟着這位張昌智師傅一起造的,他的技術代表了他的家族傳承。

左:張昌智,中:吳大根,右:董直機

所幸這三位匠人的口述並沒有形成羅生門,而是共同地為我拼成了一幅完整的拼圖,來了解當時建造的情景——

當張學昶師傅來到楊梅洲的時候,已經是一個白髮蒼蒼的老人。但他不是一個人來的,他帶來了浩浩蕩蕩的一大支隊伍:分成三撥人馬,一隊專門下水,叫水兵,一隊專門爬高上架,還有一隊在岸上。

其中爬高的這組匠人是最厲害的,第一他要膽子大,不怕高,能爬上去;第二他水性也要很好,萬一造橋過程中掉下去了,游上來要接着幹。

為什麼只有他們可以建這種驚險的大橋呢?張氏家族最厲害的,就是所謂的“水柱架”的技術。按董直機的話説叫“樣井”,因為呈一個“井”字形。

水柱架/樣井

其實就是靠四根巨大的腳手架的支柱,每根柱子都是兩三根杉木頭尾拼接在一起,當然還輔助一些額外的支撐。它們既作為支持着結構的構件,又作為起重機,用所謂的水車放下麻繩,很多構件要從河裏拽過來之後再吊到上面去。

有六七個匠人專門做上架的事情。上架的時候,東家在岸邊準備好燒酒、紅包,一個紅包裏有兩塊銀元。誰去上架,拿兩塊銀元,喝兩口燒酒。

今天不可能再有匠人用這種方式來建造危險的橋樑了,太不人道了,也太危險了,所以要想復原楊梅洲橋當時的建造情景,就是我們開篇時看過的視頻,我們再來看一遍。

最開始的時候,水柱架是拼好之後用竹筏放到水面上,然後柱底綁上石塊沉到水裏。它們扶起來之後固定好,用繩索作支撐,把最上面重要的構件用滑軌放上去。

第一個折邊拱的斜苗從兩邊起吊。可以從水裏往上起吊,如果岸上相對平緩的話,也可以從岸上起吊。把橫木支撐到上面之後,中間的平苗仍然是要靠水柱架從河中心吊到上面。旁邊這兩排架子是連接拱架跟上面廊屋的部分。

第二個系統,下邊這個部分相對簡單一點。把它固定好之後,這個是最關鍵的,就是真正起到編織作用的部分。大家仔細看,這兒有一個特寫,要把它們非常緊地推進去。

推的時候拱架就會聳起來,推到位之後拱架本身就會脱離腳手架,它就會自己站起來。這樣腳手架就可以拆掉了。最後再放上中間其他的斜撐,再把橋板鋪上,最後再把房子蓋上去就好了。

張學昶老人帶着他的那支隊伍做完下面的拱架之後就打道回府了,剩下的廊屋工作由吳大清繼續完成。所以我們今天在橋上的墨書上面很特殊地看到兩排主墨的名字並立寫着,寫在尊位的這個位置:寧德縣小坑村張鶴昶。其實應該是秀坑村張學昶,籍貫跟名字都寫錯了,因為建廊屋題字的時候他已經走了。旁邊是吳大清的名字。

所以閩浙木拱橋,尤其是張氏家族的這個技藝,真正最高超的技術其實是水柱架的技術。它是用最原始的方法、最粗陋的工具,在最驚險的條件之下完成這個“不可能的任務”(mission impossible)。

閩浙地區為什麼會產生木拱橋這種特殊的技藝呢?實際上也是被這樣的環境逼出來的,因為它山高地遠,經濟不發達,文化也欠發展,但是它要解決民生的問題,要解決交通的問題,它就需要在驚險當中求生存。

聽眾肯定就要問了,我們在前面已經説過那麼多的編木拱橋,為什麼在其他的地方沒有產生這種成熟的木拱橋技術呢?

其他的文明走上了各自不同的技術發展道路。就拿歐洲來説,在歐洲從古羅馬時期就開始發展一種桁架技術。而桁架其實是一種更加高效、經濟、能力更強的技術,在後來和現代的結構科學無縫對接。所以在那樣的技術條件之下,即便產生了編木拱的想法,玩一玩就可以了,沒有把這種東西轉化成實際的需求。

當然也可能會有觀眾繼續追問,在中國為什麼沒有產生桁架技術?這裏面就有一個很複雜的文化選擇、文化追求,以及文化對思維的制約等等問題,就不是今天能夠展開的了。

最後再放一張我最喜歡的圖。這座橋在浙江省的龍泉縣,一個非常優美而偏僻的小山村,這也是剛才的張氏家族的作品。我們可以看到這個結構非常乾淨,而且最奇特的是,它故意使用了一排天然的崎嶇拗曲的木料,用它來組織編織的部分。

他把這些木料組織得如此地服服帖帖、嚴絲合縫。這其實是中國匠人另外的一個技術高峯,把複雜的構造問題轉化成為一種真正的視覺藝術,構造的美學,die Baukunst, the Art of Construction。

(本文首發於微信公眾號“一席”,觀察者網已獲授權轉載。)