李晟:美國憲制中的軍政關係

【文/李晟】

一、軍政關係:何以構成憲制問題

“兵者,國之大事也。死生之地,存亡之道,不可不察也。”[1]這是中國傳統文化對戰爭的經典論述。在同一時期的西方文明中,柏拉圖也指出:“一切都是從戰爭出發來考慮的,至少在我看來我們的立法者是以戰爭作為其一切行動的出發點……只有戰爭的勝利才有真正的意義,與之相比,一切財產與法律都不足道。”[2]

在關於一國憲制的經典論述中,軍事問題曾經長期受到高度重視,因此需要慎重處理國家面對的軍事安全威脅,也需要認真對待軍事力量在國家內政外交中的影響。

但到了現代社會,軍事憲制問題在憲法學的話語中被悄然遺忘了。[3]當代憲制研究更關注具體的個人權利的實現,似乎認為軍事力量已經隨着這個更為和平的世界而悄然隱退,因而也可以更簡單地被文官政治所規訓。

軍政問題即使在話語層面可以被遺忘,但是在實踐層面仍然不可忽視。從代表着西方憲制典範的美國也可以清晰觀察到軍方對其內外政治產生的影響。如在上一屆美國大選期間,美國軍方曾經不同尋常地在一定程度上表達了對特朗普的支持。[4]

88名美軍退役將領聯署支持特朗普當選總統

在特朗普當選總統之後,外界的觀察者就立即指出,他較以往任何一位總統都更多地尋找高級將領填充其核心團隊,以此贏得軍方的擁護。[5]此後美國的內外政治中,帶有顯著軍方背景的國防部長馬蒂斯(Mattis)、國家安全顧問弗林(Flynn)與麥克馬斯特(McMaster)、白宮幕僚長凱利(Kelly)、白宮首席戰略師班農(Bannon)等,屢屢成為受關注的焦點。

特朗普政府的軍政關係模式表現出至少四個顯著特點:依賴於軍人的建議;受到現役與退役軍人明顯的阻力;授權軍方進行軍事決策;依賴軍隊作為外交政策的主要工具。軍方壟斷着國防與外交政策,甚至在某些情況下制定內政政策時,政策的輸出可能並不符合公眾的意願。[6]

美國軍政關係在當代表現出的這種動態,刷新了對美國憲制的一般理解。雖然現代憲法學的主流話語並不看重軍政關係問題,但並不能因此認為這一問題已經實質性消失,或者説美國憲制已經完美地避免了來自軍方干預的可能性。因此,仍有必要對美國的軍政關係進行深入的考察。

關於美國的軍政關係,最為經典的論述來自亨廷頓。亨廷頓在《軍人與國家》中做出了精練而宏觀的概括:總體而言,自由主義的意識形態與保守主義的憲法相結合,構成了美國軍政關係的基本框架。[7]

而在當下,美國不僅有保守主義的憲法,也有了一個更為保守主義的政府,這同時也反映出美國社會主流價值觀的保守主義。[8]那麼,這種保守主義與同樣保守主義的軍事價值觀結合在一起,將會表現出什麼樣的走向?

基於這樣的背景,本文試圖回答的問題是:

美國憲制中所確立的軍政關係究竟表現出什麼樣的特性?

當前美國政治中所體現的軍政關係現狀與傳統中的憲制基本結構具有多大的兼容程度?

某些另類現象究竟是異常狀態還是可能會以制度化的方式變為常態?

針對這一點,本文將從憲法規範、軍事發展、社會意識形態等幾個維度進一步展開論述,以多元的變量對憲制結構中的軍政關係變遷進行分析。

二、美國憲制對軍政關係的基本預設

美國的建立本身內在包含軍事的因素。聯邦黨人對此進行了深入的討論,在論證美國應當“合眾為一”時,首先立足於對美國曆史的描述來建構合眾國的合法性,而美國曆史首先則是戰爭的歷史。

從《文集》第2篇開始,首先論及的便是戰爭如何塑造了美國:“他們用自己共同的計劃、軍隊和努力,在一次長期的流血戰爭中並肩作戰,光榮地建立了全體的自由和獨立”,也正是在這個過程中,美國人變成了“被最堅韌的紐帶聯合在一起的同胞”。[9]

既然戰爭中建立起來的自由和獨立是光榮的,並且在這一過程中塑造了民族的凝聚與認同,那麼戰爭本身成為了建構合法性的一個重要依據。而這就和反聯邦黨人形成了鮮明對比,後者認為“戰爭就最佳意義而言也是對人民的詛咒……總而言之,它滿是邪惡,如有可能,就應當盡力避免”。[10]

事實上,美國民族和國家的塑造不僅與獨立戰爭緊密相關,而且還可以追溯到更早的戰爭中去。英法之間的戰爭不僅讓殖民者形成了更緊密的組織和更明確的認同,也促使北美原住民選邊站隊,從而通過這樣的組織形態構建了美國的雛形。[11]在獨立戰爭之中,美國人的戰爭動員模式,以及形成的指揮體系,也更充分地論證了聯邦黨人的觀點。

美國人首先是以召之即來、來之能戰的“快速民兵(minute man)”的方式投身於反抗英國的戰爭中,基於戰爭中統一指揮的需要才逐漸整合起來。當華盛頓被任命為首任大陸軍總司令時,關鍵的考慮並非在於他的軍事經驗,而是由於他能夠更好地代表各個殖民地使之統一起來,這是地區間妥協的結果,而戰爭的緊迫性也迫使大陸會議承擔起作為一個統一的國家政府的職責。[12]因此,聯邦黨人做出這樣的總結:

“作為一個國家,我們創造過和平,也打過仗;作為一個國家,我們消滅了共同的敵人;作為一個國家,我們同外國結成聯盟,簽訂條約、合同和公約。”[13]

這樣的表達,向美國人強調,正是作為一個國家團結起來之後的戰爭與和平,才構建了美國。

既然是戰爭塑造了這個國家,在這樣的建國基礎之上,新建的國家如何保障自我的安全,成為一個非常重要的問題。實踐表明,一個合法的政權必須回應的首要問題就是從制度上有效地建立起軍事力量來保衞自己,應對內外的軍事威脅。[14]

對於美國而言,“在一個明智而自由的人民認為必須注意的許多事物當中,為自己提供安全看來是首要的問題”,這其中“既要保證防禦外國敵對勢力的軍事威脅,也要保證防禦由於國內原因而出現的同樣威脅”。[15]

對於美國而言,首先需要判斷何為外部威脅,因而需要軍事制度做出什麼樣的回應。形勢看上去是嚴峻的。美國獨立戰爭所具有的革命性意義,既是爭取殖民地的獨立,也是對君主制度的挑戰,從而使新舊大陸之間展現出意識形態上的尖鋭對立,而這導致了新生的美國因激進革命的形象處於一種緊張的外交關係之中,受到保守力量的強大壓力。[16]

美國獨立戰爭(資料圖)

從現實主義的視角來看,美國同其他國家之間還存在着顯著的利益競爭,這也意味着美國的外部環境處於不利局面。這種利益競爭體現在許多方面,例如引發革命的經濟衝突,在革命之後依然持續。聯邦黨人對此進行了生動的概括:

“我們和英法兩國是漁業上的競爭者……我們和英法以及其他大多數歐洲國家是航海業和運輸業的競爭者……在對中國和印度的貿易中,我們妨礙了不止一個國家……我們用自己的船隻擴大本國商業,決不會使在本大陸或本大陸附近擁有領土的任何國家感到高興。”[17]

整體而言,一個意識形態與傳統強權不一致的大國,在經濟上全面崛起的過程中將面臨什麼樣的國家安全形勢,可謂不言而喻。因此,雖然美國擁有一定的地理環境優勢,但它的軍事制度仍然需要能夠保證建立一支強大的軍事力量以抵禦外敵入侵。

從國家安全的內部威脅來看,國內各州之間在經濟利益上的衝突,也意味着內戰的導火線隨時會被引燃。如果説外戰的威脅還可以藉助地理環境來加以避免的話,那麼內戰的威脅更需要依賴制度解決。

歷史經驗表明,民主共和國之間並不能避免戰爭,因此不僅美國可能會與其他國家之間發生戰爭,美國內部如果分化成多個民主國家,相互之間也不能避免戰爭。領土的爭端、商業的競爭、聯邦公債的分攤、各州公民私權受到的侵犯,都可能成為引起衝突的原因。[18]

如果各州繼續保有自己的主權,那麼即使同為民主國家,也難以避免相互之間陷入歐洲大陸過去那樣的無休止戰爭狀態。即使曾經有並肩作戰的歷史,也不能保證各州未來始終團結如一。畢竟“事後當沒有共同敵人的時候……就必然又會由於利益的分歧而解體和重新陷入互相為戰的狀態”,[19]而要避免這一點,必須建立一個統一主權的政府,以其“使人畏懼的共同權力”來避免內戰。

基於對內外威脅的考量,建國之後的美國需要建立起足以保障國家安全的軍事力量,並以相應的政治制度對軍事力量進行控制。對此,不同派別並無根本分歧。

當戰爭無法避免時,如何贏得戰爭就成為了關鍵,這是國家必須承擔的任務。因此,對軍事制度的建構也就有了明確要求,即怎樣的制度有利於國家贏得戰爭。

首先,美國需要什麼樣的軍事力量?

一種回答指出:“一旦戰爭到來,靠得住的不是偉大的陸軍或海軍,而是美國精神,是那種支持美國的自由,真正陽剛的獨立和熱愛國家的美國精神。”[20]另一種回答則認為,同紀律嚴明的正規軍穩健的作戰,只能由同樣的軍隊來進行才能獲勝,因此“常備軍是危險的,同時又可能是一種必要的措施”。[21]因而,折中的結論就體現為:

“最好的辦法,是避免大規模的常備軍,制定有效的條款,建立一支良好的民兵。”[22]

接下來的問題就成為如何確定必要而又非大規模的常備軍,並且制定“有效的條款”。對此,憲法對陸軍、海軍和民兵的不同條款做出了回應。

憲法第一條第八款規定了國會具有的以下軍事權力:

“募集和維持陸軍,但每次撥充該項費用的款項,其有效期不得超過兩年;配備和保持海軍;制定有關管理和控制陸海軍隊的各種條例;制定召集民兵的條例,以便執行聯邦法律,鎮壓叛亂和擊退侵略;規定民兵的組織、裝備和訓練,以及民兵為合眾國服役時的管理辦法,但各州保留其民兵軍官任命權,和依照國會規定的條例訓練其民兵的權力。”

第十款對州的權力進行了限制:

“未經國會同意,各州……不得在和平時期保持軍隊和軍艦。”

憲法第二條第二款對總統的軍事權規定如下:

“總統為合眾國陸海軍的總司令,並在各州民兵受徵召為合眾國執行任務時擔任統帥。”[23]

憲法中的軍事條款,充分體現出權力制衡的基本結構。

首先,在立法權與行政權之間通過軍政權與軍令權的劃分進行制衡,國會掌握着組織和管理軍隊的軍政權,總統則擁有作戰指揮的軍令權。

建立和管理武裝力量的權力,是“宣戰權力不可或缺的所附帶的”。如果宣戰權力不能與此結合在一起的話,“簡直就是虛張聲勢,是沒有防禦力量的有害手段”。[24]而在宣戰之後,進入戰爭狀態中動用武裝力量就被視為明顯屬於行政性質的權力,統一、迅速、能動和果斷,這些對於勝利不可或缺的特性,決定了只能由單一的行政長官行使權力,而不能分享。[25]

其次,對陸軍與海軍的編制進行了制衡,陸軍的每次撥款有效期不超過兩年,意味着無法確保其編制規模的長期性,必須定期接受國會的審查,而海軍則成為始終保持編制的常備軍。這種區分的重要理由在於,海軍是成本最低也是最好的防禦,並且也是一支無論多麼強大有力也不會危及自由的軍隊。[26]

第三,民兵與常備軍之間也形成了制衡,國家武裝力量成為公民組成的民兵隊伍與職業國家軍隊組成的混合體,陸軍的軍事撥款存在着持續時間的限制,而民兵則成為長期存在的正式軍事力量。因此,民兵可以對常規軍隊構成一種強有力的制約,並在總體上產生足夠的威懾。[27]

最後,對民兵的管理也體現中央與地方的制衡,聯邦對民兵這一武裝力量進行整體上的統領,但其中的軍官任命權和平時的訓練則歸屬各州。只有把民兵的管理交給全國政權來指導,才能做到所希望的統一;通過軍官由各州任命來消除聯邦政府因掌握民兵而危及自由的可能。[28]

美國民兵(資料圖/東方IC)

美國憲法中的這些軍事條款,總體上體現出聯邦黨人對軍事的理解,具有保守主義的傾向。[29]但在制憲辯論過程中,聯邦黨人也與自己的反對者達成了一定的共識與妥協。[30]民兵作為一種重要的軍事力量進入憲法條款之中,反映出聯邦黨人與反聯邦黨人雙方對於民兵的重要性都予以認可。

更重要的是,從自由主義的意識形態出發,為自由而戰的“公民軍人”被視為美國精神的重要內容。華盛頓指出,每一公民在享受自由政府為其提供的保護時,不僅要履行財產義務,還應當親力親為,以使他們擁有真正的軍人的光榮與驕傲以及對共和國的愛國情懷。[31]

由於保衞國家安全的責任屬於每一個公民,體現出民主原則的民兵被視為唯一適合新共和國的軍事力量形式。[32]正是如此,美國的軍事力量得以與舊大陸的貴族制的僱傭軍或是強制徵兵組織的職業軍隊區分開來。這意味着美國處理軍政關係的重要原則是避免一種脱離公民社會的獨立軍事力量形成對民主和自由的威脅。

三、憲制結構中軍政關係的動態演變

以憲法中的軍事條款為基礎所建立的軍政關係在實踐中所發揮的效果似乎是相當成功的。畢竟,無論是聯邦黨人還是反聯邦黨人在制憲討論中最為擔憂的那些問題都沒有出現,既沒有出現國內的軍事獨裁,也沒有出現外來的強敵入侵。在歷次對外戰爭中,尤其是兩次世界大戰中,美國都成為了勝利一方,更表明了美國的軍政關係發揮了積極影響。

那麼,這是否表明美國憲制中對於軍政關係的預設值得作為一個理想的模型而認可?

對此需要注意的是,軍政關係的實踐也並非一直如其預設的框架那樣穩定,而是受到內外政治的影響處於動態的發展變遷之中。因此,我們需要在歷史變遷的語境中來理解美國軍政關係。

在變遷過程中,軍政關係的預設結構中各方面力量經歷的此消彼長與國內和國際政治有着緊密的聯繫。因此,對這一歷史進程的考察,也就需要結合內外政治兩方面加以展開。美國對外的軍事與戰略的動力影響到國內政治中軍政關係各方面力量的消長。

對於這一基本框架的界定,可以通過對美國憲法中關於軍事條款的觀察,進一步從正規軍與民兵、軍政與軍令、陸軍與海軍這幾個維度來展開。

憲制體系中的民兵與正規軍框架構成了最典型的美國特色。

雖然聯邦黨人與反聯邦黨人對於美國的安全形勢與保衞國家安全的方式存在着顯著的分歧,但還是將民兵與新生共和國的民主和自由結合在一起。根據憲法中的民兵條款,民兵的雙重控制結構使之在聯邦與州之間左右逢源,免於完全歸屬某一方,無論在中央與地方都成為一種舉足輕重的力量,民兵在憲制結構中的這種地位,既來自作為重要軍事力量的現實功能,也來自所代表的政治正當性。

隨着戰爭形態的發展,這種軍事力量的現實功能表現出衰落的趨勢。

首先,大規模的現代化戰爭需要更嚴明的紀律和更統一的指揮。在美國內戰中,更體現民兵傳統的南方軍隊始終是缺乏紀律性的遊擊作戰,甚至自由散漫到脱離戰場回家照顧家庭或是料理私事,這種特性在許多關鍵時刻導致戰役的失利。[33]

其次,現代戰爭具有更高的技術水平與專業化分工程度,這意味着軍隊的戰鬥力來自更高技術水平的裝備與更專業化的訓練,這一切難以通過寓兵於民的方式達到。因此,作為軍事力量的民兵實際上不再是表現出傳統中“召之即來來之能戰”的公民軍人特性,而是成為更專業性的獨立武裝力量。

以憲法中的民兵條款為基礎,國民警衞隊成為一種常備軍之外的常備軍形態。1903年國會通過的《迪克法案》(Dick Act)確立了國民警衞隊作為組織化的軍隊預備力量的性質,提供了更充足的聯邦資金支持,與未完成這種組織建設的傳統民兵形態形成了明確區分。[34]國民警衞隊具有的高度專業化性質,加上以民兵形態作為包裝,使之在憲法民兵條款基礎上成為一支強勢的政治力量,甚至自稱為“帝國之內的帝國”。[35]

隨着美國軍事實力的持續增強,美國的對外政策從孤立的門羅主義走向更具擴張性,意味着國民警衞隊需要具有更強的對外投放能力才能夠體現出現實功能,而非通過傳統的保家衞國功能來體現實際意義。因此,當正規軍的動員效率與規模不足時,國民警衞隊就被快速轉入現役,作為聯邦的軍事力量投入到對外軍事活動中。

為實現這一目標,在國民警衞隊中增加了戰略空運、空中加油部隊等空軍部隊,陸軍則建立了作為“現役和後備役部隊一體化”建設試驗單位的陸軍國民警衞隊第 7步兵師和第24步兵師,這兩個師均由3個得到加強的國民警衞隊旅組成,由現役將軍任師長,並與所屬正規部隊實現了“作戰技能無縫隙,組織體制無縫隙,武器裝備無縫隙”的“無縫隙對接”,平時就“處於現役狀態”,“能夠在90天內完全投入部署”。[36]

國民警衞隊的專業化建設模式,又使之進一步延伸出相關的組織化形態,最為突出的就是高中和大學建立了“預備役軍官訓練團”(ROTC),吸收學生參與軍事訓練。經過軍事訓練的公民,重塑了公民軍人的傳統,他們與統一的、體系化的聯邦軍隊形成了更密切的關聯,而不是成為獨立戰爭時期那樣區域性的自我組織的民兵集團。[37]

當國民警衞隊積極地藉助於憲法中的民兵條款謀取自身強勢的政治地位時,這並不表明預設的憲制結構得到了實現,反而意味着立憲者所構想的那種民兵體制已不復存在。“全民皆兵”被異化為持槍權,不再具有公民整體團結起來保衞國家的意義,而只是表達公民個體抵抗聯邦或州可能的暴政這種象徵性的政治意義。[38]

美國國民警衞隊(資料圖/東方IC)

從憲法的分權原則出發,對於軍政權與軍令權在國會與總統之間進行了劃分。

國會的權力通過撥款、立法與調查監督這樣的方式來發揮,在憲法中得到了更為明確的規定。國會所決定的外援、防禦和其他撥款,以及相關的立法,比多數總統在多數時候所做的事情更能決定合眾國在世界範圍內以什麼姿態出現。[39]總統則被直接規定為“陸海軍總司令”這一抽象形態,也就是説,以文官實現對軍事力量的控制可以形成立法機關的控制與行政機關的控制兩種模式。

在立憲者看來,這種分權能夠利用立法與行政機關之間的制衡,最大程度上避免軍隊對自由的威脅,因為“一支龐大到能夠嚴重威脅這些自由的軍隊,只有逐漸增大才能形成;這就不僅需要立法機關和行政部門的暫時結合,而且需要長時期不斷的共謀”。[40]

在理想的模式下,國會能夠在平時為軍隊確定法律上和財政上的限制框架,從而使軍隊不可能成為一個針插不進、水潑不進的獨立王國,而總統則能夠在戰時保證軍隊按照文官政治家的決策去履行職責,不追求獨立的戰略目標。

實際上,這樣的分權也使得軍方存在着選邊站隊的可能性。

理論上來説,軍方既可以形成直接面向國會的組織形式,根據國會立法來具體規定軍隊的組織形態,同時通過國會的撥款來保持這種形態;同時,軍方也可以直接接受總統作為統帥,為了行使這種統帥權力,在軍事指揮之外必然也包括一定程度上的日常管理。為了作戰指揮的必要,也有必要通過人事任命對軍隊實施控制,並進而形成相應的管理規則。

因此,總統作為總司令的這一職位究竟應當如何準確界定,就存在更模糊因而也更開放的空間。聯邦最高法院在1850年宣佈,總統的職責與權力都是“純粹的軍事權力”,作為總司令“被授權依法發佈命令指揮陸海軍的行動”,並以“最有效騷擾、壓制並削弱敵人的方式運用軍隊”。[41]

憲法所設計的總統與國會之間的這種分權結構,並非一種完全均勢的穩定狀態,而是處於一種動態博弈狀態。

對於國會而言,根據憲法所獲得的立法與撥款權力是重要的博弈手段。內戰後,國會根據重建法解除了憲法規定的陸海軍總司令指揮駐南方陸軍的權力,這一時期實際上存在着兩支陸軍,一支屬於國會的駐南方陸軍,另一支則是接受總統指揮的履行和平時期職責的陸軍。[42]在《陸軍撥款法》和《1920年陸軍組織法》中,國會將總統作為全軍總司令的職權向陸軍總司令轉移,並形成文職的陸軍部長與陸軍參謀部之間的對峙關係。[43]

在國會採取該策略的同時,總統則展現出更為靈活的手段,將全軍統帥的職權藉助於人事鏈條加以延伸。內閣的文職軍種部長和各軍種的軍方首長形成兩條直接聯繫總統的渠道,相互之間既有分工制約,也存在競爭關係,因此文職部長和軍事首長都努力與總統形成更為密切的關係,從而強化了總統的權力。

在這種博弈過程中,軍方也因為國會和總統關注的問題差異,而在不同問題上形成各自的傾向性,並以選邊站隊的方式加入到立法權與行政權的衝突中去。[44]與此同時,總統還常常以隱身白宮幕後的顧問,架空國會批准的、具有明確憲法地位的內閣部長的權力,例如國家安全顧問不由參議院批准,“而竟能在一屆又一屆政府中傲慢地接管國務卿和國防部長的許多職責”。[45]

在軍事權的分化與制衡框架中,憲法確認國會的權力是決定發動戰爭,在國會將國家帶入戰爭狀態之後,進行戰爭就成了總統的權力。[46]

憲法對軍事權的分配,顯示的是18世紀的戰爭觀。“18世紀戰爭是有限戰爭,因為它是一種合法主權者的合法活動”。[47]在這種戰爭觀的支配下,發動戰爭是主權者所獨有的正當權利。也就是説,國會對軍事事務的領導權力來自宣戰這一決策權力的自然延伸。但是, “宣戰”這一國會權力在現代的國際關係實踐中實質上具有的意義被逐漸淡化了。

傳統國際法中的宣戰程序在現代戰爭中常常被忽略。這就意味着國會通過宣戰來行使的軍事權力處於懸置狀態,總統實際上更容易運用行政權力來掌握軍事力量。當美國進入二戰中的歐洲戰場時,就是一場“還未宣佈的戰爭”,羅斯福總統針對德國潛艇的襲擊給海軍下達了“當場開火”的命令。[48]此後的朝鮮戰爭、越南戰爭,總統都在國會之前做出了軍事行動的決策。即使對於憲法中的宣戰權力進行更廣義的解釋以捍衞國會權力,也仍然必須承認對外來襲擊進行反應未必是宣戰,並且也並非所有軍事行動都屬於戰爭。[49]

羅斯福總統(資料圖)

對於總統而言,進行戰爭的權力,在現代化戰爭條件下意味着更迅速的決斷以及更全面的調動各方面資源。當全面動員的“總體戰”成為現代戰爭不可避免的趨勢時,進行戰爭的權力也就日益成為一種總體上的權力。

總統所擁有的總體性軍事權力的擴張也帶來了統帥機構的擴充。

隨着戰爭形態的變化,憲法上所設計的陸海軍之分事實上難以適應更為現代化的戰爭需求。二戰之後,總統提出建立一個單一的武裝部隊部門和單一首長的方案,雖然國會一再表示反對,但最終在1947年批准了第三份方案。[50]《1947年國家安全法》在國會通過之後,明確了對軍隊的統一領導體制,也確立了總統通過行政機構行使軍事權的基本框架。

國會明確表示:“為涉及國家安全的政府部門、機構和職能提供綜合的政策與程序,建立國防部統一指揮、領導與控制陸海空三個軍事部門。”[51]因此,美國政府建立了國家安全委員會(National Security Council),其職能被界定為“向總統提供涉及國家安全問題的內政、外交與軍事建議,從而使軍方與其他機構在涉及國家安全的事務方面能夠更高效地合作”。[52]

《1947年國家安全法》通過以後,經過1949年的修改,所確立的總統統帥權的基本框架是:總統通過國防部所屬的陸海空三軍種部對全軍實施行政領導,通過國防部所屬的參謀長聯席會議對全軍部隊實施作戰指揮,通過國家安全委員會進行戰略決策。

自從1947年國家安全法通過以來,國防部長一直是總統處理一切與國防部有關事務的主要助手,國防部長對軍事部門擁有法定的領導、指揮與控制權。國防部是全軍的最高統帥機關,由武裝部隊政策委員會、國防部長辦公廳、參謀長聯席會議和陸、海、空三軍種部組成。直至今天,國防部佔聯邦政府僱員總數的比重長期在35%至78%之間,是美國聯邦政府的第一大部。

美國五角大樓(資料圖/視覺中國)

1986年的戈德華特·尼科爾斯國防部重組法案高度加強了國防部長的統一領導,對美軍指揮鏈進行了改進,明確由總統通過國防部長直接指揮各聯合作戰司令部,參聯會主席作為最高軍事長官,承擔總統與國防部長首席軍事顧問的角色,但沒有決策和下達命令的權力,各軍種徹底退出作戰指揮鏈,專門負責軍政事務。在這樣的框架形成之後,總統的軍事權力變得更為完整,不再侷限於戰爭時期。

軍政關係的結構變遷過程中,軍方對政治的參與和影響,始終同軍事力量在戰爭中所表現出來的現實功能結合在一起,這進一步影響到各軍種相互之間的地位與權力。

對於各軍種而言,參與到軍政關係當中時,形成地位與權力的基礎在於國家戰略的安排。陸軍與海軍在憲法規範中的不同規定受到了自由主義意識形態的影響,陸軍更有可能導致專制。更重要的是,美國的地理位置和周邊環境,陸權與海權之間的戰略考量,從根本上決定了陸軍和海軍的憲制地位。[53]

戰略具有的可變性也意味着憲制地位並非一成不變,因此,各軍種在適應戰爭形態發展的客觀形勢的同時,也積極做出了主觀努力,將國家戰略引向更有利於本軍種發揮作用的方向,以此取得相對於其他軍種的優勢地位。

例如當核武器被視為可以從根本上改變戰爭形態之時,以遠程轟炸機投放原子彈顯示出了最為突出的戰略意義,此前從屬於陸海軍的空軍在這樣的背景下獲得了獨立的戰略與政治地位,而海軍和陸軍的裝備、人員與預算都被大幅度裁減。針對這種狀態,陸軍與海軍也試圖尋求各種方式來論證自身對於核戰略的意義。[54]

同時,根據主要戰略對手的變化,以及新的軍事技術的出現,使得提出新戰略成為可能。[55]各軍種之間的博弈,又面對着軍事技術發展帶來的對於多軍種聯合作戰的迫切需求,從而形成關於聯合作戰的新軍事理論。[56]這進一步強化了總統整體上的軍事權力。在這樣的變遷過程中,憲法所設置的分權作為一種靜態的結構,實際上並不能完全達成軍政關係的理想狀態。

四、憲制結構之外的多元變量

對於憲制結構中軍政關係變遷進行的分析,顯示出在軍事與政治精英之間的博弈與憲制結構之間形成動態的調適。通過這一觀察視角,可以認識到,不可將理想的軍政關係寄託於憲法規範所塑造的靜態結構,或是認為美國憲法中所規定的軍事條款足以確立軍政關係上的長治久安。

如果祛除了對於靜態的規範結構所發揮的功能過於樂觀的估計,對美國軍政關係的思考也就需要更深入的理論視野,從制度的框架進一步推進到意識形態的框架。

在亨廷頓之前,對軍政關係進行研究的主流觀點從兩個幾乎相互隔絕自成體系的角度展開,即自由民主角度(其研究焦點是保護民主價值觀不受外來威脅和內部叛亂的破壞)和公民共和角度(其研究焦點是通過軍事組織中的公民進行積極的公民協定來維持和推進民主價值觀)。[57]這兩個角度的觀察,實質上都強調的是民主如何駕馭軍事力量,對於軍事本身採取一種更為冷淡的態度。在這樣的視野中,意識形態的教條主義色彩也更為突出。

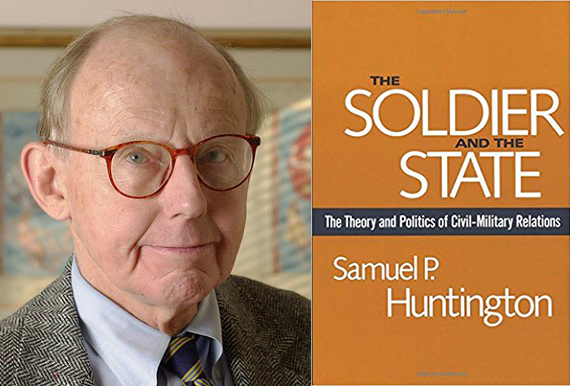

亨廷頓開啓了更具洞察力的思考,在此前的分析基礎上,對於軍事力量本身進行了更為充分與細緻的理解與分析,因此在軍政關係方面形成了更為現實與全面的綜合性體系。

亨廷頓(資料圖)

在這一體系中,軍事力量是一個更為專業化的職業團體,以獨特的知識、技能、組織和倫理同其他職業區分開來。

從這一點出發,塑造軍政關係的變量進一步增加,涉及到軍事職業化的程度以及職業軍隊的意識形態和社會主流政治意識形態之間的關係。

從這樣的變量出發,形成了“主觀文官控制”與“客觀文官控制”的區分。主觀文官控制試圖通過削減軍事力量來維護和平,卻常常事與願違,導致好戰的文官集團擴張權力而刺激戰爭。而客觀文官控制保證了軍事職業的獨立性,使得軍事職業既不嘗試去幹預政治,也能夠保障國家的軍事安全。

由此也可以得出結論,應當追求最大化軍事職業主義的客觀文官控制。這種文官控制並不要求擴張文官權力、壓縮軍事力量,而是突出以軍事職業主義實現相對於政治的中立性,堅持只從軍事視角而非政治視角來考慮問題。

從韋伯、帕森斯等人的社會學視角來看,職業的分化也意味着社會控制的分化。

高度職業化的羣體,以共同的知識、技能和價值觀塑造認同與社會中其他羣體相區分,以自我約束而獲得自治權力。軍事力量的職業化,也就是強調軍事領域的知識、技能、價值觀來排除外在政治力量的干擾。軍事技術越發達,知識技能的獨立性也就越突出,使得致力於如何贏得戰爭的軍事思維同考慮和誰進行戰爭的政治思維形成足夠的分離。

因此,建立在軍事職業化基礎上的客觀文官控制成為可能,政治家無法激進地去改造軍隊,軍隊會抵制這種外來的干預,成為服務於某種政治追求的盟友。[58]

除了軍事力量的職業化之外,另一個重要變量就是意識形態。

軍事職業主義的意識形態是保守主義,職業軍人所持的保守主義的意識形態通常會更為審慎,因為越是集中精力于軍事技術,越能夠充分估計戰爭的危險性,從而顯示出“自古知兵非好戰”的冷靜。因此,亨廷頓進一步指出,軍政關係的理想形態建構不僅需要軍事職業化這一條件,還對於社會主流的政治意識形態提出了要求:

“軍事安全的必要條件就是美國的基本價值觀從自由主義轉向保守主義。只有在這個具有同情理解的保守主義環境中,才能允許美國軍方領導人將社會託付給他們的政治權力和社會生存不可或缺的軍事職業主義結合在一起。”[59]

因此,軍政關係不是簡單的制度構建,而是深深嵌入社會整體秩序之中,圍繞着社會主流意識形態這一核心加以建構。

二戰後的美國軍政關係發生了亨廷頓所期望的變化,軍隊走向保守主義,國家也走向保守主義。[60]軍隊的保守主義是一種延續,而民間的保守主義則是變化。以軍事社會學而非軍事政治學這一視角展開觀察的學者,雖然與亨廷頓有較為顯著的分歧,但也得出類似的結論,指出這一時期的軍事價值觀與民間社會價值觀之間的差異性可能是歷史上最小的。[61]

從以上兩個維度來看,亨廷頓對於客觀文官控制得以實現的兩個分析維度都在當代美國處於一種理想形態。美軍在全世界範圍內保持着技術上的領先和戰術上的不斷創新,從而使得軍事職業化得到確保;同時,社會的保守主義轉向也更容易同軍隊的保守主義價值觀得到兼容。

而這一理想形態的實現,是否意味着軍政關係完全達成一種長治久安的局面?通過憲法的規範結構未能做到的事情,通過軍事職業化的增強與意識形態的演變是否能夠得以完成?但前文所引述的關於當代美國軍政關係的現狀恰恰與此形成了矛盾。面對特朗普政府所表現出來的“另類右翼”姿態,職業軍人不僅未像法律職業之類的共同體那樣同特朗普處於對立立場,反而更積極地表現了支持,需要從理論上理解這種反差。

在軍事技術取得突出發展的背景下,職業軍人為什麼變得不再那樣獨立於政治?

由於軍事技術的進一步發展與轉型,傳統形態的戰場空間發生了變化,各種遠程打擊與精確制導武器的運用,導致現代戰爭中的軍事指揮活動變得更類似於一種精準的理性計算,而淡化了傳統的英雄主義與天賦。這種背景下,軍事職業化的強化,實際上又導致了一種“文官化”的傾向。

資料圖:東方IC

典型的軍事將領,從英雄型轉向管理型,其思維與行動方式都體現出大公司管理層的特徵,是一種技術性人才而非傳統的勇士形象,軍人“使用成本收益分析的新語言”。[62]高級將領們在戰爭中對於火力、人力和物資的成本收益計算所形成的經驗與知識,在退役後也更容易轉入商業管理領域。因此,形成了“軍事-商業友好關係”。[63]

在現代高技術戰爭背景下,各軍種對於新技術的運用,也就意味着需要投入更多的軍費才能夠實現,從而使各軍種的領導者更需要對政治家進行遊説,強化本軍種的地位與資源。因此,軍事與政治精英的形象有了更多的重合,而不是在專業化軌道上的分離。

現代戰爭的多樣形態使得軍隊往往並不是從世界大戰的視角理解戰爭,而是更多地在具體語境下思考特定的戰爭所體現的政治目標。因此,現代社會中的軍事管理者不再像傳統的戰爭英雄式領導者那樣只考慮作戰到底,而是更現實地理解戰略任務,軍官集團變得越來越有社會代表性。[64]

特別是在二戰之後出現的各類非傳統形態的戰爭中,難以再像過去那樣,政治中立的軍事集團關注的是戰術層面而非戰略層面的問題,只考慮如何取得最終勝利。在多元的戰爭形態下,“勝利”究竟意味着什麼是不確定的,因此更需要從戰略層面加以思考。

從朝鮮戰爭的失敗到越戰的慘痛回憶,美軍面臨的問題都被歸結為由於政治戰略目標的模糊導致軍事上的戰術決策無法正確制定和實施。[65]要解決這樣的問題,軍方要更多展開政治思考。

軍人如果不思考政治問題,實際上也面臨不知道敵人究竟是誰、為何而戰的困惑,而要結合軍事需求進行政治動員工作,則又會將相關的對外政治思考帶回到國內政治之中。這就同亨廷頓提出最大化軍事職業主義以實現客觀文官控制存在着矛盾。

軍人本身的文官化,使之成為一種與文官同質的精英,更容易理解文官的思維。在這樣的背景下,軍人面對文官控制的態度實際上也在悄然轉變。隨着戰爭更具政治化的特點,從純粹的軍事視角理解戰爭變得不再準確,而需要更多去認識戰爭背後的政治意義。因此,軍事思維本身也具有政治性了。

為了避免政治家導致的軍事失敗,軍人認為自己的職責不僅要提出軍事建議,而且要保證他們所提出的建議得到實施。軍人的政治立場更為清晰地被認同和被表達出來,現代軍人的政治特徵導致過去那種去政治化的軍隊不再現實。例如,有調查顯示,將自己定義為共和黨人的軍人比例從1976年到1996年翻了一倍。[66]

因此,當代的觀察者做出了坦率直接的結論,認為亨廷頓建構的模式不再適合當代美國。[67]形成這一論斷的基礎,則是從越戰到伊拉克戰爭,文官控制能力在削弱,而軍方在決策過程中的角色更為突出,軍方的戰略思考使其並不信任許多政治家的戰略決策能力,尤其是自由派政治家,因而也缺乏與之合作的態度,這種當代軍官集團的特徵使得軍界對去政治化所做的承諾變得空洞。[68]

這樣的趨勢不僅持續,並且有更為強化的可能性。“9·11”之後的軍政關係處於一種延續的衝突之中,導致軍人專制主義的可能性上升,因而在“9·11”之後的軍政關係中,信任成為一種關鍵問題,只有軍政領導人之間形成互相尊重與理解,並且能夠坦率交換意見,才有可能建立健康的軍政關係。[69]

而我們有必要注意到,為什麼“‘9·11’之後”會成為一個特定的時間節點?這其實與亨廷頓關於“文明衝突”的預言聯繫在了一起。[70]

從“文明衝突”的視野來看,當代的軍事行動所具有的政治意義變得更為複雜。如果軍隊面臨的不僅僅是國家間的政治衝突,而是文明之間的衝突,軍隊在政治方面的職能與思考也會進一步加強,從更深刻的思想淵源來理解軍事行動的正當性。

當軍隊在不同文明背景的國家中進行軍事行動時,面對的並非正規軍的堂堂之陣,而是敵人無處不在的“治安戰”。戰爭的目標並不是佔領某一地區或消滅多少有生力量,而是要執行重構社會秩序的任務。因此,軍事精英們也更有可能強化對西方文明的自我認同與體驗,確立為文明而戰的立場。這樣的國際經驗又會反作用於國內的軍政關係,使軍人更積極地參與政治活動。

因此,也就可以理解為什麼有人將亨廷頓稱為預言特朗普的先知。[71]

在“文明衝突”的軍事表現中,軍隊的保守主義與社會的保守主義之間形成了互動,使之進一步強化。在這一過程中,多元社會中龐雜的意識形態鬥爭不斷推動社會思潮的分化與組合,新舊保守主義之間的衝突也顯著表現出來。

“新舊保守主義之爭的本質在於後冷戰時代的美國,到底應是一個普遍主義的世界帝國,還是一個特殊主義的民族國家,到底是一個靠專家和官僚控制的集權政府,還是守土自治的共和體制”。[72]

由於保守主義內部的分裂,導致了社會的保守主義傾向並未如同理想形態那樣保證軍方的去政治化,反而是作為各種邊緣化思想組合的舊保守主義為了與建制派新保守主義劃清界限,加速推動向舊保守主義立場的迴歸,需要更積極地與軍方形成合作。因此,這也就可以解釋為什麼軍方可以在內外政治中更具有影響力。

五、結語

通過歷史與現實的考察,可以發現美國憲制中的軍政關係表現出憲法規範、軍事發展、社會意識形態幾方面因素共同作用的影響。受聯邦黨人的保守主義思想影響,美國憲法中相關軍事條款對於分權結構進行了精心設計,構成了制約美國軍政關係的基本結構,有助於實現對軍事力量的文官控制。

在歷史變遷的過程中,軍政關係並非始終受制於靜態的規範結構的控制,政治與軍事因素的變遷都造成了憲法規範所設定的基本結構在動態博弈中被重新塑造,總統軍事權力的強化、總統與軍方之間合作的加強,都突破了憲法所預設的文官控制格局。

從理論上來説,軍事職業化和社會意識形態的保守主義傾向都對於文官控制的憲法規範起到支持作用,保證軍政關係處於合理狀態。但對當代美國社會中軍事職業化與保守主義的發展所進行的考察,則顯示出這兩方面因素不僅未能對憲法預設的文官控制起到正面支持,反而產生了加強軍方介入政治的負面效果。特朗普時代的軍政關係現狀,正是由於這些因素的影響而形成的。

當然,本文所做的分析並不意味着美國憲制中的軍政關係已經產生了根本性的變遷。雖然特朗普任命了一批現役和退役將領參與高層政治,美軍中也有不少將領發表了激進的政治言論,但還沒有根本上改變憲制結構,暫時不必想象美國的軍國主義化。

但是,憲制結構當前的基本穩定,並不表明這一問題無需重視。如果推動軍政關係變遷的基本邏輯與這些主要動力繼續發揮作用的話,未來將可能出現更為保守主義的社會、政府與總統,並進而與保守主義的軍隊之間形成更緊密的關係。當這樣的假設成為現實,也會對美國國內政治與對外政策產生顯著的影響,有可能使軍方更多主導內外政治。

當然,這也意味着對中國的顯著影響。因此,對美國憲制中軍政關係的傳統與變遷進行分析,也涉及到如何想象中美關係,如何在中美博弈中選擇對策,因而這不僅僅是一個美國問題,也是一箇中國問題。

(本文載於《學術月刊》2018年第12期,觀察者網已獲作者授權轉載。)

參考文獻:

[1]《孫子·計篇》。

[2]Plato,The Laws, 625e, 626a-b. trans. Thomas L. Pangle, New York: Basic Books, Inc.,1960,p4.

[3]參見蘇力:《大國憲制》,北京:北京大學出版社,2017年,第215−222頁。

[4]See ,88 former military leaders write letter backing Donald Trump for president, https://edition.cnn.com/2016/09/06/politics/donald-trump-military-leaders endorsement-letter.

[5]Phillip Carter and Loren DeJonge Schulman,Trump is surrounding himself with generals. That’s dangerous, https:// www. washingtonpost. com/ opinions/ trump- is- surrounding- himself- with- generals- thats-dangerous /2016/11/30/ e6a0a972- b190- 11e6- 840f- e3ebab6bcdd3_ story.html?utm_term=. f3ae906484cb.

[6]Sara Plana, Civil-military relations under President Trump, https:// cis.mit.edu/ publications/ newsletter/ civil- military- relations- under-president-trump.

[7]塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,李晟譯,北京:中國政法大學出版社,2017年,第129頁。

[8]關於特朗普政府的保守主義傾向及其社會基礎,參見孔元:《意識形態與帝國政治:戰後美國保守主義的演變與危機》,《開放時代》2017年第4期;張業亮:《另類右翼的崛起及其對特朗普主義的影響》,《美國研究》2017年第4期。對保守主義作為社會價值觀的發展脈絡的更全面討論,參見Corey Robin, The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump, Oxford University Press, 2018.

[9]漢密爾頓、傑伊、麥迪遜:《聯邦黨人文集》,程逢如、在漢、舒遜譯,北京:商務印書館,1980年,第8頁。

[10]斯托林:《反聯邦黨人贊成什麼−憲法反對者的政治思想》,汪慶華譯,北京:北京大學出版社,2006年,第57頁。

[11]參見Paul L.Atwood, War and Empire: The American Way of Life, Pluto Press, 2010, pp.47−49.

[12]Francis D.Cogliano, Revolution America 1763-1815: A Political History, Routledge, 2009,p.84.

[13][15][17][18]漢密爾頓、傑伊、麥迪遜:《聯邦黨人文集》,第8、11−12、16、29−34頁。

[14]參見蘇力:《大國憲制》,第208−215頁。

[16]參見孔華潤主編:《劍橋美國對外關係史》上,王琛譯,北京:新華出版社,2004年,第48−55頁。

[19]霍布斯:《利維坦》,黎思復、黎廷弼譯,北京:商務印書館,1985年,第130頁。

[20]斯托林:《反聯邦黨人贊成什麼−憲法反對者的政治思想》,第50−51頁。

[21]漢密爾頓、傑伊、麥迪遜:《聯邦黨人文集》,第126、208頁。

[22]麥迪遜:《美國制憲會議記錄》,尹宣譯,瀋陽:遼寧教育出版社,2003年,第594頁。

[23]關於所引注的美國憲法條文,參見王希:《原則與妥協:美國憲法的精神與實踐》(附錄),北京:北京大學出版社,2000年,第489−491頁。

[24][25][26]約瑟夫·斯托裏:《美國憲法評註》,毛國權譯,上海:上海三聯書店,2006年,第351、453−454、354−355頁。

[27]伯納德·貝林:《美國革命的思想意識淵源》,塗永前譯,北京:中國政法大學出版社,2007年,第302頁。

[28]漢密爾頓、傑伊、麥迪遜:《聯邦黨人文集》,約瑟夫·斯托裏:《美國憲法評註》,第140−143頁。

[29]在亨廷頓看來,美國歷史上只有聯邦黨人與內戰前的南方保守主義羣體是自由主義意識形態的例外,是真正的保守派。參見塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第132−133頁。

[30]參見麥迪遜:《美國制憲會議記錄》,第590−594頁。

[31]Henry C. Dethloff, Gerald E.Shenk, ed., Citizen and Soldier: A Sourcebook on Military Service and National Defense from Colonial America to thePresent, Routledge, 2010, pp.23-24.

[32]塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第151頁。

[33]參見富勒:《西洋世界軍事史》,鈕先鍾譯,北京:軍事科學院,1980年,第18−21頁。

[34]參見Jerry Cooper, The Rise of the National Guard:the Evolution of the American Militia, 1865-1920, University of Nebraska Press, 1997.

[35]參見塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第155−160頁。

[36]張羽:《冷戰後美國戰爭動員的演變》下,《國防》2005年第8期。

[37]Michael S.Neiberg, Making Citizen-Soldiers: ROTC and the Ideology of American Military Service, Harvard University Press, 2000.

[38]Sanford Levinson, The Embarrassing Second Amendment. The Yale Law Journal, Vol.99, No.3 (Dec.,1989), pp.637-659.

[39]阿納斯塔普羅:《美國1787年憲法講疏》,趙雪綱譯,北京:華夏出版社,2012年,第128頁。

[40]漢密爾頓、傑伊、麥迪遜:《聯邦黨人文集》,第131頁。

[41]Fleming v.Page, 50 U.S.603,13 L. Ed. 276(1850).

[42]拉塞爾·韋格利:《美國陸軍史》,丁志源等譯,北京:解放軍出版社,1989年,第277頁。

[43][44]塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第165、166頁。

[45]參見阿納斯塔普羅:《美國1787年憲法講疏》,趙雪綱譯,北京:華夏出版社,2012年,第131−132頁。

[46]Michael Stokes Paulsen, The War Power, Harvard Journal of Law&Public Policy, vol.33, No.1 (Winter,2010), pp.113-137.

[47]詹姆斯·Q.惠特曼:《戰爭之諭:勝利之法與現代戰爭形態的形成》,賴駿楠譯,北京:中國政法大學出版社,2015年,第248頁。

[48]孔華潤主編:《劍橋美國對外關係史》下,王琛譯,北京:新華出版社,2004年,第172頁。

[49]Michael D.Ramsey, Textualism and War Powers, The University of Chicago Law Review, vol.69, no.4, (Fall,2002), pp.1543-1638.

[50]塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第374頁。

[51]National Security Act of 1947, Sec.2.

[52]National Security Act of 1947, Sec. 101(a) 美國戰略思想中,很早就形成了對海軍優先性的考量,其歷史發展脈絡,參見陳海宏:《從“海軍第一”到“海權論”−美國海軍戰略思想的演變》,《軍事歷史研究》2008年第1期。

[53]參見基辛格:《核武器與對外政策》,北京:世界知識出版社,1959年,第27−43頁。

[54]參見楊震、周雲亨:《論海權論的進化及新世紀美國海軍的轉型》,《太平洋學報》2010年第12期。

[55]參見劉志青:《美國在海灣戰爭後的軍事理論創新》,《軍事歷史研究》2007年第1期。

[56]李月軍:《新文武關係理論:範式替代抑或理論補充》,《軍事歷史研究》2010年第2期。

[57]參見Charles A.Stevenson, Warriors and Politicians:US civil-military relations under stress, Routledge, 2006, pp.202-204.

[58]塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第410頁。

[59]歐樹軍:《美國軍政關係的變與不變》,《讀書》2017年第7期。

[60]參見Morris Janowitz, The professional soldier:a social and political portrait, Free Press,1960.

[61]Charles A.Stevenson, Warriors and Politicians: US civil-military relations under stress, Routledge, 2006; Morris Janowitz, The professional soldier: asocial and political portrait, Free Press, 1960.

[62]參見塞繆爾·亨廷頓:《軍人與國家:軍政關係的理論與政治》,第322−327頁。

[63]Morris Janowitz, The professional soldier: a social and political portrait, Free Press, 1960.

[64]越南戰爭被視為軍政之間一次顯著的“文化衝突”,參見Orrin Schwab, A Clash of Cultures: Civil-Military Relations During the Vietnam War, Praeger Security International, 2006.

[65]Holsti,O.R. (1998/99) A Widening Gap between the US Military and Civilian Society, International Security, 23(2), pp.11, quoted from Marybeth P.Ulrich&Martin L.Cook, US Civil Military Relations since 9/11: Issues in Ethics and Policy Development, Journal of Military Ethics, vol.5 , no.3 (2006), pp.161-182.

[66][67]Marybeth P. Ulrich&Martin L.Cook, US Civil Military Relations since 9/11: Issues in Ethics and Policy Development, Journal of Military Ethics, vol.5, no.3 (2006), pp.161-182.

[68]Mackubin Thomas Owens, What Military Officers Need to Know about Civil-Military Relations, the Ira Eaker Distinguished Lecture on National Security,delivered by Owens at the US Air Force Academy in May 2013, https://www.fpri.org/article/2013/07/what-military-officers-need-to-know-about-civilmilitary-relations/.

[69]參見亨廷頓:《文明的衝突與世界秩序的重建》,周琪等譯,北京:新華出版社,2010年。

[70]Carlos Lozada,Samuel Huntington,a prophet for the Trump era, https:// www. washingtonpost. com/ news/ bookparty/ wp/ 2017/ 07/ 18/ samuel- huntington- aprophet- for- the- trump- era/ ?utm_ term=. f01fca598243.

[71]孔元:《意識形態與帝國政治:戰後美國保守主義的演變與危機》,《開放時代》2017年第4期。

[72]Jahara W.Matisek, American Civil-Military Relations Since George Washington: Has Donald Trump Changed the Dynamic Outlines of Global Transformation, vol.10, no.3 (NoV.,2017), pp.54-66.