劉慈欣:你關心人性,我關心生存

【近日,春節大熱的電影《流浪地球》在輿論場上掀起驚濤駭浪,引發了繼《戰狼2》後又一現象級討論。有人説,這是一部人類生存、鬥爭的史詩。也有人對電影情節是否合理,讓部分人犧牲是否契合人性提出了自己的看法。實際上,多年以前,《流浪地球》原著作者劉慈欣便和科學史研究者江曉原展開過對話,論及“生存與人性”時,兩人有明顯的分歧。

今天,回顧兩人的對話,或可為我們理解這部電影提供一種角度。】

《流浪地球》劇照

劉慈欣:從歷史上看,第一部科幻小説、瑪麗•雪萊的《弗蘭肯斯特》就有反科學的意味,她對科學的描寫不是很光明。及至更早的《格列佛遊記》,其中有一章描寫科學家,把他們寫得很滑稽,從中可以看到一種科學走向學術的空泛。但到了儒勒•凡爾納那裏,突然變得樂觀起來,因為19世紀後期科學技術的迅猛發展激勵了他。

江曉原:很多西方的東西被引進進來,都是經過選擇的,凡爾納符合我們宣傳教育的需要。他早期的樂觀和19世紀科學技術發展是分不開的,當時人們還沒有看到科學作為怪物的一面,但他晚年就開始悲觀了。

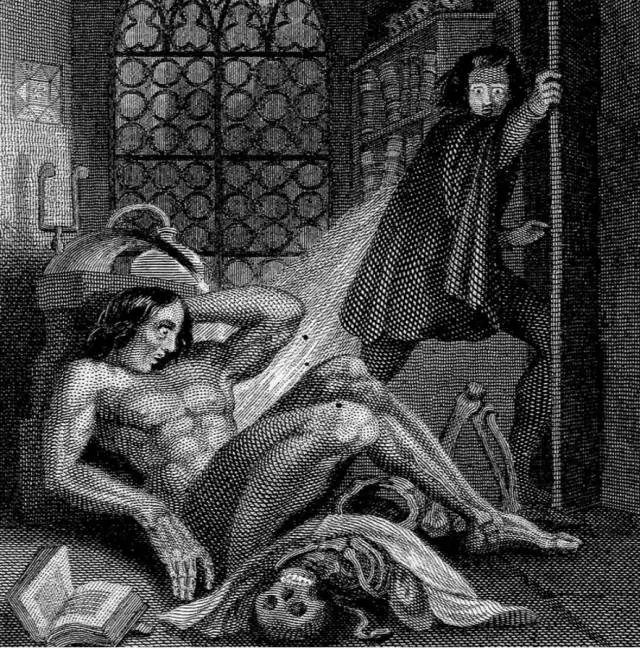

1831年出版的《弗蘭肯斯特》的封面

劉:凡爾納確實寫過一些很複雜的作品,有許多複雜的人性和情節。有一個是寫在一艘船上,很多人組成了一個社會。另外他的《迎着三色旗》也有反科學的成分,描寫科學會帶來一些災難。還有《培根的五億法郎》。但這些並不佔主流,他流傳的幾乎都是一些在思想上比較單純的作品。

值得注意的是後來科幻小説的黃金時代反而出現在經濟大蕭條時期,上個世紀20年代。為什麼呢?可能是因為人們希望從科幻造成的幻象中得到一種安慰,逃避現實。

江:據説那時候的書籍出版十分繁榮。關於凡爾納有個小插曲,他在《征服者羅比爾》裏面寫到徐家彙天文台,説是出現了一個飛行器,當時徐家彙天文台的台長認為這是外星球的智慧生物派來的,類似於今天説的UFO。但其他各國天文台的台長們都因為他是一箇中國人而不相信他,後來證實了那確實來自外星文明。這個故事犯了一個錯誤:其實那時候徐家彙天文台的台長不是中國人,而是凡爾納的同胞——法國人。

劉:凡爾納在他的小説中創立了大機器這個意象,以後很多反科學作品都用到了。福斯特就寫了一個很著名的反科學科幻作品,叫做《大機器停轉之時》。説的是整個社會就是一個運轉的大機器,人們連路都不會走了,都在地下住着。有一天這個大機器出了故障,地球就毀滅了。

江:很多讀者都注意到,你的作品有一個從樂觀到悲觀的演變。這和凡爾納到了晚年開始出現悲觀的轉變有類似之處嗎?背後是不是也有一些思想上的轉變?

劉:這個聯繫不是很大。無論悲觀還是樂觀,其實都是一個表現手法的需要。寫科幻這幾年來,我並沒有發生過什麼思想上的轉變。我是一個瘋狂的技術主義者,我個人堅信技術能解決一切問題。

江:那就是一個科學主義者。

劉:有人説科學不可能解決一切問題,因為科學有可能造成一些問題,比如人性的異化,道德的淪喪,甚至像南茜•克雷斯(美國科幻女作家)説“科學使人變成非人”。但我們要注意的是人性其實一直在變。我們和石器時代的人,會互相認為對方是沒有人性的非人。所以不應該拒絕和懼怕這個變化,我們肯定是要變的。如果技術達到了那一步,我想不出任何問題是技術解決不了的。我認為那些認為科學解決不了人所面臨的問題的人,是因為他們有一個顧慮,那就是人本身不該被異化。

江:人們反對科學主義的理由,説人會被異化只是其中的一方面,而另一方面的理由在於科學確實不能解決一些問題,有的問題是永遠也不能解決的,比如人生的目的。

劉:你説的這個確實成立,但我談的問題沒有那麼的寬泛。並且我認為人生的目的科學是可以解決的。

江:依靠科學能找到人生的目的嗎?

劉:但科學可以讓我不去找人生的目的。比如説,利用科學的手段把大腦中尋找終極目的這個慾望消除。

江:我認為很多科學技術的發展,從正面説,是中性的,要看誰用它:壞人用它做壞事,好人用他做好事。但還有一些東西,從根本上就是壞的。你剛才講的是一個很危險甚至邪惡的手段,不管誰用它,都是壞的。如果我們去開發出這樣的東西來,那就是罪惡。為什麼西方這些年來提倡反科學主義。反科學主義反的對象是科學主義,不是反對科學本身。科學主義在很多西方人眼裏,是非常醜惡的。

劉:我想説的是這樣一個問題,如果我用話語來説服你,和在你腦袋裏裝一個芯片,影響你的本質判斷,這兩者真有本質區別嗎?

江:當然有區別,説服我,就尊重了我的自由意志。

劉:現在我就提出這樣一個問題,這是我在下一部作品中要寫的:假如造出這樣一台機器來,但是不直接控制你的思想,你想得到什麼思想,就自己來拿,這個可以接受嗎?

江:這個是可以的,但前去獲取思想的人要有所警惕。

劉:對了,我要説的就是這一點。按照你的觀點,那麼“烏托邦三部曲”裏面,《1984》反倒是最光明的了,那裏面的人性只是被壓抑,而另外兩部中人性則消失了。如果給你一個選擇權,願意去《1984》還是《美麗新世界》,你會選擇哪一個?

江:可能更多的人會選擇去《美麗新世界》。前提是你只有兩種選擇。可如果現在還有別的選項呢?

劉:我記得你曾經和我談到的一個觀點是:人類對於整體毀滅,還沒有做好哲學上的準備。現在我們就把科學技術這個異化人的工具和人類大災難聯繫起來。假如這個大災難真的來臨的話,你是不是必須得用到這個工具呢?

江:這個問題要這麼看——如果今天我們要為這個大災難作準備,那麼我認為最重要的有兩條:第一是讓我們獲得恆星際的航行能力,而且這個能力不是偶爾發射一艘飛船,而是要能夠大規模地遷徙;第二條是讓我們找到一個新的家園。

《流浪地球》劇照

劉:這當然很好。但要是這之前災難已經馬上就要到了,我們現在怎麼辦?

江:你覺得用技術去控制人的思想,可以應付這個災難?

劉:不,這避免不了這個災難,但是技術可以做到把人類用一種超越道德底線的方法組織起來,用犧牲部分的代價來保留整體。因為現在人類的道德底線是處理不了《冷酷的方程式》(克拉克的科幻名篇)中的那種難題的:死一個人,還是兩個人一塊兒死?

江:如果你以預防未來要出現的大災難為理由,要我接受(腦袋中植入芯片)控制思想的技術,這本身就是一個災難,人們不能因為一個還沒有到來的災難就非得接受一個眼前的災難。那個災難哪天來還是未知,也有可能不來。其實類似的困惑在西方好些作品中已經討論過了,而且最終它們的都會把這種做法歸於邪惡。就像《數字城堡》裏面,每個人的e-mail都被監控,説是為了反恐,但其實這樣做已經是一種恐怖主義了。

劉:我只是舉個例子,想説明一個問題:技術邪惡與否,它對人類社會的作用邪惡與否,要看人類社會的最終目的是什麼?江老師認為控制思想是邪惡的,因為把人性給剝奪了。可是如果人類的最終目的不是保持人性,而是為了繁衍下去。那麼它就不是邪惡的。

江:這涉及到了價值判斷:延續下去重要還是保持人性重要?就好像前面有兩條路可以走:一條是人性沒有了,但是人還存在;一條是保持人性到最終時刻,然後滅亡。我相信不光是我,還會有很多人選擇後一條。因為沒有人性和滅亡是一樣的。

劉:其實,我從開始寫科幻到現在,想的問題就是這個問題,到底要選哪個更合理?

江:這個時候我覺得一定要尊重自由意志。可以投票,像我這樣的可以選擇不要生存下去的那個方案。

劉:你説的這些都對,但我現在要強調的是一個尺度問題。科幻的作用就在於它能從一個我們平常看不到的尺度來看。傳統的道德判斷不能做到把人類作為一個整體來進行判斷。我一直在用科幻的思維來思考,那麼傳統的道德底線是很可疑的,我不能説它是錯的,但至少它很危險。其實人性這個概念是很模糊的,你真的認為從原始時代到現在,有不變的人性存在嗎?人性中亙古不變的東西是什麼?我找不到。

江:我覺得自由意志就是不變的東西中的一部分。我一直認為,科學不可以剝奪人的自由意志。美國曾經發生過這樣一件事,地方政府聽從了專家的建議,要在飲用水中添加氟以防止牙病,引起了很多人的反對,其中最極端的理由是:我知道這樣做對我有好處,但,我應該仍然有不要這些好處的自由吧?

劉:這就是《發條橙》的主題。

江:我們可以在這裏保持一個分歧,那就是我認為用技術控制思想總是不好的,而你認為在某些情況下這樣做是好的。

現在的西方科幻作品,都是在反科學主義思潮下的產物,這個轉變至少在新浪潮時期就已經完成了。反科學主義可以説是新浪潮運動四個主要訴求裏面的一部分,比如第三個訴求要求能夠考慮科學在未來的黑暗的部分。

劉:其實在黃金時代的中段,反科學已經相當盛行。

江:在西方,新浪潮的使命已經完成。那麼你認為中國的新浪潮使命完成了嗎?

劉:其實在上個世紀80年代曾經有一場爭論,那就是科幻到底姓“科”還是姓“文”,最後後者獲得了勝利。這可以説是新浪潮在中國的遲來的勝利吧。目前中國科幻作家大多數是持有科學悲觀主義的,及對科學技術的發展抱有懷疑,這是受到西方思潮影響的一個證明。在我看來,西方的科學已經發展到這個地步了,到了該限制它的時候,但是中國的科學思想才剛剛誕生,我們就開始把它妖魔化,我覺得這畢竟是不太合適的。

江:我有不同的看法。科學的發展和科學主義之間,並不是説科學主義能促進科學的發展,就好像以污染為代價先得到經濟的發展,而後再進行治理那樣。科學主義其實從一開始就會損害科學。

劉:但我們現在是在説科幻作品中對科學的態度,介紹它的正面作用,提倡科學思想,這並不犯錯吧。

江:其實在中國,科學的權威已經太大。

劉:中國的科學權威是很大,但中國的科學精神還沒有。

江:我們適度限制科學的權威,這麼做並不等於破壞科學精神。在科學精神之中沒有包括對科學自身的無限崇拜——科學精神之中包括了懷疑的精神,也就意味着可以懷疑科學自身。

劉:但是對科學的懷疑和對科學的肯定,需要有一個比例。怎麼可以所有的科幻作品,98%以上都是反科學的呢?這太不合常理。如果在老百姓的眼裏,科學發展帶來的都是一個黑暗世界,總是邪惡、總是災難、總是非理性,那麼科學精神談何提倡?

江:我以前也覺得這樣是有問題,現在卻更傾向於接受。我們可以打個比方,一個小孩子,成績很好,因此非常驕傲。那麼大人採取的辦法是不再表揚他的每一次得高分,而是在他的缺點出現時加以批評,這不可以説是不合常理的吧。

劉:你能説説在中國,科學的權威表現在哪些方面嗎?

江:在中國,很多人都認為科學可以解決一切問題,此外,他們認為科學是最好的知識體系,可以凌駕在其它知識體系之上。

劉:這一點我和你的看法真的有所不同,儘管我不認為科學可以凌駕在其它體系之上,但是我認為它是目前我們所能擁有的最完備的知識體系。因為它承認邏輯推理,它要求客觀的和實驗的驗證而不承認權威。

江:作為學天體物理出身的,我以前完全相信這一點,但我大概從2000年開始有了一個轉變,當然這個轉變是慢慢發展的。原因在於接觸到了一些西方的反科學主義作品,並且覺得確實有其道理。你相信科學是最好的體系,所以你就認為人人需要有科學精神。但我覺得只要有一部分人有科學精神就可以了。

劉:它至少應該是主流。

江:並不是説只有具有科學精神的人才能作出正確的選擇,實際上,很多情況下可能相反。我們可以舉例子來説明這個問題。

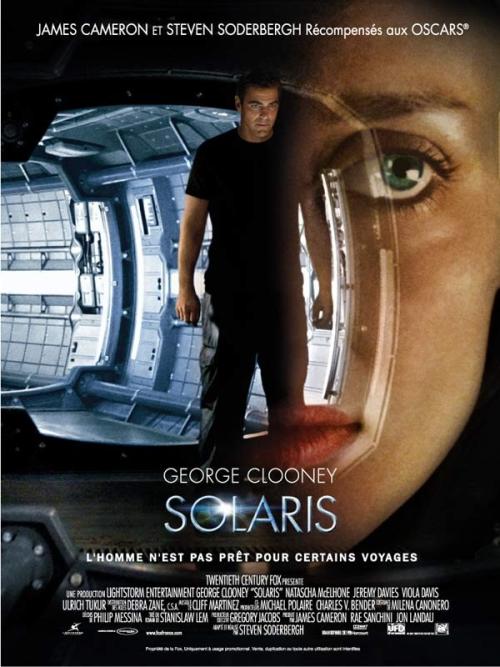

就比如影片《索拉里斯星》的索德伯格版(《飛向太空》),一些人在一個空間站裏,遇到了很多怪事,男主角克里斯見到了早已經死去的妻子蕾亞。有一位高文博士,她對克里斯説:“蕾亞不是人,所以要把她(們)殺死。”

《飛向太空》劇照

高文博士的判斷是完全符合科學精神和唯物主義的。最後他們面臨選擇:要麼回到地球去,要麼被吸到大洋深處去。克里斯在最後關頭決定不回地球了,而寧願喊着蕾亞的名字讓大洋吸下去。在這裏,他是缺乏科學精神的,只是為了愛。當然,索德伯格讓他跳下大洋,就回到自己家了,而蕾亞在家裏等他。這個並非出於科學精神而作出的抉擇,不是更美好嗎?所以索德伯格説,索拉里斯星其實是一個上帝的隱喻。

劉:你的這個例子,不能説明科學主義所作的決策是錯誤的。這其中有一個尺度問題。男主角只是在個人而不是全人類尺度上作出這個選擇。反過來想,如果我們按照你的選擇,把她帶回地球,會帶來什麼樣的後果?這個不是人的東西,你不知道她的性質是什麼,也不知道她有多大的能量,更不知道她會給地球帶來什麼?

江:人世間有些東西高於科學精神。我想説明的是,並不一定其他的知識體系比科學好,但可以有很多其他的知識體系,它們和科學的地位應該是平等的。

劉:科學是人類最可依賴的一個知識體系。我承認在精神上宗教確實更有辦法,但科學的存在是我們生存上的一種需求。這個宇宙中可能會有比它更合理的知識體系存在,但在這個體系出現之前,我們為什麼不能相信科學呢?

江:我並沒有説我不相信科學,只不過我們要容忍別人對科學的不相信。面臨問題的時候,科學可以解決,我就用科學解決,但科學不能解決的時候,我就要用其他。

劉:在一個太平盛世,這種不相信的後果好像還不是很嚴重,但是在一些極端時刻來臨之時就不是這樣了。看來我們的討論怎麼走都要走到終極目的上來。可以簡化世界圖景,做個思想實驗。假如人類世界只剩你、我、她了,我們三個攜帶着人類文明的一切。而咱倆必須吃了她才能生存下去,你吃嗎?

江:我不吃。

劉:可是宇宙的全部文明都集中在咱倆手上,莎士比亞、愛因斯坦、歌德……不吃的話,這些文明就要隨着你這個不負責任的舉動完全湮滅了。要知道宇宙是很冷酷的,如果我們都消失了,一片黑暗,這當中沒有人性不人性。現在選擇不人性,而在將來,人性才有可能得到機會重新萌發。

江:吃,還是不吃,這個問題不是科學能夠解決的。我覺得不吃比選擇吃更負責任。如果吃,就是把人性丟失了。人類經過漫長的進化,才有了今天的這點人性,我不能就這樣丟失了。我要我們三個人一起奮鬥,看看有沒有機會生存下去。

劉:我們假設的前提就是要麼我倆活,要麼三人一起滅亡,這是很有力的一個思想實驗。被毀滅是鐵一般的事實,就像一堵牆那樣橫在面前,我曾在《流浪地球》中寫到一句:這牆向上無限高,向下無限深,向左無限遠,向右無限遠,這牆是什麼?”那就是死亡。

《流浪地球》劇照

江:這讓我想到影片《星際戰艦卡拉狄加》中最深刻的問題:“為什麼人類還值得拯救?”在你剛才設想的場景中,我們吃了她就丟失了人性,一個丟失了人性的人類,就已經自絕於莎士比亞、愛因斯坦、歌德……,還有什麼拯救的必要?

一個科學主義者,可能是通過計算“我們還有多少水、還有多少氧氣”得出這樣的判斷。但文學或許提供了更好的選擇。我很小的時候讀拜倫的長詩《唐璜》,裏面就有一個相似的場景:幾個人受困在船上,用抓鬮來決定把誰吃掉,但是唐璜堅決不肯吃。還好他沒有吃,因為吃人的人都中毒死了。當時我就很感動,決定以後遇到這樣的情況,我一定不吃人。吃人會不會中毒我不知道,但拜倫的意思是讓我們不要丟失人性。

我現在非常想問劉老師一個問題:在中國的科幻作家中,你可以説是另類的,因為其他人大多數都去表現反科學主義的東西,你卻堅信科學帶來的好處和光明,然而你又被認為是最成功的,這是什麼原因?

劉:正因為我表現出一種冷酷的但又是冷靜的理性。而這種理性是合理的。你選擇的是人性,而我選擇的是生存,讀者認同了我的這種選擇。套用康德的一句話:敬畏頭頂的星空,但對心中的道德不以為然。

江:是比較冷酷。

劉:當我們用科幻的思維思考這些問題的時候,就變得這麼冷酷了。