劉小楓:何謂世界歷史的中國時刻(下)

【文/ 劉小楓,本文為《武帝文教與史家筆法》序言(下),閲讀(上)請點擊這裏。】

四、古今之變與史家之志

成龍博士的“讀書筆記”最後一章僅題目就讓人覺得很刺激——“史遷之志:立教與古今之變”。司馬遷在今天會被稱為史學家,但如今有多少史學家的心志會關切中華帝國的立教大業?作者因這個大業在時代的古今之變中不僅迫切而且險象環生,才想到重讀司馬遷,但他恰好不是史學科班出身。

人們會説,如果司馬遷的時刻所面臨的古今之變與今天有實質上的差異,那麼,作者的關切有何意義?的確,對我們來説,理解古代與現代的古今之變的異同迄今仍是棘手問題。

中國學人遭遇現代的古今之變初期,梁啓超(1873– 1929)就在《新史學》(1902)一文中憑靠西方新派的歷史演進論的“進化之大理”宣告了我國古人的歷史理解無效:“天下之生久已,一治一亂”(孟子語)據説是“誤會歷史真相之言”。梁啓超看到,孟子乃至司馬遷眼中的“天下”與我們今天需要理解的“天下”明顯不同,因為我們的古人

知有一局部之史,而不知自有人類以來全體之史也。或局於一地或局於一時代,如中國之史,其地位則僅敍述本國耳,於吾國外之現象,非所知也。(《新史學》,頁13 – 14)

梁啓超沒有忘記補充説,中國之外的古代“他國之史亦如是”。他顯然知道,以本國視野的歷史為“自有人類以來全體之史”乃古代的普遍現象,苛責我國古人沒有意義。重要的是,無論中國還是他國都服從歷史的“進化之大理”,用杜爾哥(1727 – 1781)的説法,這叫“普遍歷史”。

在梁啓超的時刻,中國學人還不能準確把握(遑論表述)這個“進化之大理”的要津。現在的我們都清楚,所謂歷史“進化之大理”即發展科技–商業文明是硬道理。不用説,這個道理不僅具有無可辯駁的歷史唯物論基礎,晚近40年的史實也令人信服地證明了這個道理。

梁啓超

如果今天我們問梁任公,他眼中的如此“人羣進化之現象”是否能一勞永逸消除“天下”的“一治一亂”現象,或者説科技–商業文明發達是否可以等於一種立教,那麼,我們會發現,他的回答頗有講究。

《新史學》一文共六小節,前三節論新史觀的必要性,後三節涉及舊史,先後題為:論正統– 論書法– 論紀年。從文章起筆至“論正統”,任公的筆法都顯得氣勢恢宏,一路貶斥舊的史觀,其文風從“論正統”小節的第一句話就可以見其一般:

中國史家之謬,未有過於言正統者也。言正統者,以為天下不可一日無君也,於是乎有統。又以為“天無二日,民無二主”也,於是乎有正統。統之雲者,殆謂天所立而民所宗也。正之雲者,殆謂一為真而餘為偽也。千餘年來,陋儒斷斷於此事,攘臂張目,筆鬥舌戰,支離蔓衍,不可窮詰。一言蔽之曰:自為奴隸根性所束縛,而復以煽後人之奴隸根性而已。(《新史學》,頁26)

隨後任公又説,陋儒們對《春秋》之首要大義“通三統”的理解錯了:

通三統者,正以明天下為天下人之天下,而非一姓之所得私有,與後儒所謂統者,其本義既適相反對矣。(同上)

直到今天,諸如此類的言論在史學界還十分常見,儘管在新儒家看來,真正的陋儒才會這樣説。

新儒家代表人物:梁漱溟、熊十力、馬一浮

奇妙的是,在接下來“論書法”一節,任公的文體突然變得帶有對話意味,並顯得在替舊史家辯護。主張新派史學的人説,自己搞不懂中國古代史家為何“以書法為獨一無二之天職”和“能事”,又憑靠何種“主義以衡量天下古今事物”。對此一問,任公回答説:

書法者,本《春秋》之義,所以明正邪,別善惡,操斧鉞權,褒貶百代者也。……吾敢斷言曰:有《春秋》之志,可以言書法。(《新史學》,頁33)

這話看起來讓人覺得,梁任公自認為“有《春秋》之志”,他正在憑靠歷史進化之大理“明正邪,別善惡”。至於説到“書法”,如我們已經看到的那樣,自然就是憑靠歷史進化之大理“操斧鉞權,褒貶百代”。成龍博士讓我們回憶司馬遷的“史家筆法”,無異於對任公所倡導的“書法”提出了質疑:

立朝是建立新政權,立教則是確立新的社會和新的人,定是非,立教時刻來臨之前的國是,實際處在是非未定或懸而未決的時刻。論定是非貌似容易,選擇並不難,但艱難的是要決策者承擔抉擇之後的後果,所以才會有楊朱行至十字路口竟然哭泣!秦朝提供了立朝的原型,漢朝提供了立教的原型。若要討論秦漢以來的中國歷史,及接續這一歷史的當代中國,可能要回到這兩個原型。(頁9)

的確,在“立教時刻來臨”之際,“定是非貌似容易,選擇並不難”,其實不然。何謂“新的社會和新的人”,眾説紛紜,何況,“新”的語義未必等於“好”的語義。所以,作者力圖讓我們看到,儘管司馬遷的筆端構建出中華帝國形成時的天下歷史大視野,“周秦之變、秦漢之變和漢朝立朝以來的諸種學説,三重古今之變盡收眼底”(頁167),但他很可能與楊朱一樣,“行至十字路口竟然哭泣。”

作者在這裏提到“諸種學説”,讓筆者深有感觸。因為,與司馬遷的時刻相比,梁任公或者如今的我們所面臨的“諸種學説”,不啻天壤之別。任公在説過古之史家“書法”後緊接着還説:

今之談國事者,輒日恨某樞臣病國,恨某疆臣殃民。推其意,若以為但能屏逐此一二人,而吾國之治即可與歐美最文明國相等者然,此實為舊史家謬説所迷也。吾見夫今日舉國之官吏士民,其見識與彼一二人者相伯仲也,其意氣相伯仲也,其道德相伯仲也,其才能相伯仲也。先有無量數病國殃民之人物,而彼一二人乃乘時而出焉,偶為其同類之代表而已。(《新史學》,頁34)

在如今我們所面臨的“時刻”,諸種學説難道不是其見識相伯仲也,其意氣相伯仲也,其道德相伯仲也,其才能相伯仲也?不僅如此,諸種學説還“攘臂張目,筆鬥舌戰,支離蔓衍,不可窮詰”。在這一背景下來看作者的“讀書報告”,我們就能感覺到,他很可能有與梁任公一樣的焦慮,或者説,這也是今天我們中的多數人的困惑。

由此可以理解,作者為何強調,司馬遷的筆法“無異於指責武帝一心要成就一代帝業,卻偏離了正路”,因為“漢武帝空有立教之名”:

自以為的王道説不準竟可能成為亡道。此時的天子恰恰喜歡文辭華章(“方好文詞”),“默然”而對。漢武帝立教,顯然深知周秦之際文敝之症,意欲補救,然而方才補救,便立刻埋下了新弊病的伏筆——文教的核心在立德導民,要“全其質而發其文”,而不是以文廢質。(頁144)

董仲舒像

這話聽起來有點兒危言聳聽的味道,但細想一下又讓人覺得未必如此。既然武帝“顯然深知周秦之際文敝之症”,他“意欲補救”而致力於立教就不會是裝樣子。我們至多隻能説,武帝的立教方針有問題,即沒有“立德導民”。但問題同樣在於,如果今天的我們有理由這樣指責武帝,那麼,這也意味着我們知道何謂“德”以及什麼是“質”和“文”,否則,我們沒可能知道如何“全其質而發其文”。

我們真的知道何謂“德”以及什麼是“質”和“文”?在梁啓超眼中的“歐美最文明國”的諸多學説看來,“個人自由”和“個人權利”就是人的普遍之“質”,若要“發其文”就應該如何,不用説似乎誰都知道。若我們按作者的指引問司馬遷,這樣理解人的普遍之“質”對嗎,司馬遷會如何回答?梁任公再怎麼hubris[張狂],也不至於會説司馬遷是“陋儒”。

漢武帝如何理解“德”?司馬遷又何以認為武帝“偏離了正路”,何謂“正路”?作者在第三章“秦亡漢興”中曾這樣説道:

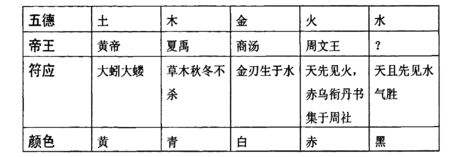

武帝太初元年(前104年),漢朝以土德自居,史遷特意申説黃帝的土德德性,作為漢朝的模範,是五德終始循環中的第一次循環(從土德到土德)。既然黃帝之德是第一輪土德(元德)在人世間的綻開,那麼,擔綱第二輪土德的漢朝是否意味着紀元的再次開啓(“時間開始了”)?史遷這樣書寫,就同時還保留了對漢朝德性評判的可能,以黃帝土德之先名貶抑漢朝土德之自命。(頁37)

漢代初期,無論武帝還是司馬遷都生活在五德終始的意識形態賡繼之下。武帝“以土德自居”顯然意在開“[新]紀元”,司馬遷“以黃帝土德之先名貶抑漢朝土德之自命”僅僅表明,武帝並未開“[新]紀元”,而非否定這個時代需要開“[新]紀元”。我們看到,作者隨之用一個轉折連詞把話鋒一轉:

但是,問題複雜而有趣的地方在於:太初元年之前,漢朝一直都把本朝德性定位為水德。水德還是土德的本朝德性定位,基於若干歷史問題(周秦之變與秦漢之變)的討論,最重要的便是前朝(秦朝)能否在五德中居有一德,這直接關係到秦、漢之際的歷史書寫與德性判定。(頁37)

“若干歷史問題”這一修辭既挑明又隱藏了現代的“世界歷史的中國時刻”面臨的開“新紀元”論題。我們若把作者筆下的“周秦之變”讀作1949,把“秦漢之變”讀作1978,肯定會有違作者的本意。倘若如此,作者呼籲我們重温司馬遷的筆法又用意何在呢?

作者要我們關注漢代君主如何走出“秦德秦制”,因此,五德終始循環的“本朝德性定位”問題或許僅僅是一種“筆法”而已,實質性問題在於如何更改“前朝(秦朝)的德性”:

秦始皇推演五德,確立的水德是秦朝的德性,而非他一人的德性,因此他有“傳之二世、三世乃至萬世”的渴望。漢高祖雖然為漢朝確立了水德,但不過是秦朝德性的延續而非克服,這一德性定位的缺陷已作用於他本人。既然漢朝德性只是秦朝德性的線性延伸,而漢朝又是代秦朝而起,那麼他就要在五德説之外為自己尋求立朝神話以正名(justification)。不過,無論是赤帝子斬殺白帝子之説,還是祭祀五帝之説,都只是依託於一種神話為開朝君主一人的德性正名,但世襲制可以使子孫世襲君位,卻無法使其世襲德性。(頁51 – 52)

現在我們可以理解,所謂武帝“偏離了正路”,意指他骨子裏仍然沒有擺脱“秦朝的德性”。從而,作者筆下的司馬遷所謂的“立德導民”的“德”,應該是儒家倡導的“德”,而非“黃老”倡導的“德”。在第六章“武帝立教”中,作者詳細論析過這一區分。

五德終始説與朝代興替,秦尚水德,史籍稱“水主陰,陰主刑殺”

現在的問題是,誰來更替王朝德性。在接下來的第七章“史遷之志”中,題為“時與世”的一節顯得最為關鍵,因為其中引用了孟子的一段名言:

五百年必有王者興,其間必有名世者,由周而來,七百有餘歲矣,以其數,則過矣;以其時考之,則可矣。夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,當今之世,捨我其誰也?(《孟子•公孫丑下》)

若用括弧給“時與世”這個小節標題附上洋文,最為合適的語詞恐怕莫過於Zeit und Sein。我的朋友熊林教授重譯海德格爾的Sein und Zeit時,把這兩個語詞譯為“是與時”。

作者在這段孟子引文後加了一條註釋,指向沃格林的《天下時代》。筆者翻到沃格林書的這頁才看到,原來,沃格林也引用了這句話(《天下時代》,頁382)。不過,我們的作者並沒有引“五百年必有王者興”之前的一句:“彼一時,此一時也”。

筆者起初以為,作者沒有引用這一句是疏忽。待抽一支煙休息一下疲憊的腦筋之後,有個念頭猛然躍出腦際:哪個“彼一時,此一時也”?司馬遷的“彼一時”和我們如今的“此一時也”?難道作者在暗示我們應該如何看待“秦德秦制”?

作者並未進一步説明沃格林為何引用這句話。我們自己會看到,沃格林引用這句話意在説明:在世界歷史的第一個“天下時代”,中國的“精神突破”如何打破宇宙論式的五德終始歷史循環論。

重塑天下秩序的重任先前落在國王肩上,如今落在聖人肩上;這一重任並未使孟子感到幸福。而且,關於這份落在他肩上的責任的意識顯然還需要發展成熟。“先前”他滿足於做一個君子,當時局不利時,並不怨天尤人。但“彼一時”;如今,儘管並不情願,但他還是準備好了接受他在循環歷程中作為聖人的命運。(《天下時代》,頁382)

在這樣説之前,沃格林已經説過,孟子遇到的問題來自孔子:孔子雖生在周朝,周王仍然在位,但“孔子的出現是新紀元的標誌”(《天下時代》,頁381)。這意味着,周公– 孔子的德性賡續取代了周–秦之變的五德終始循環,孔子的聖人意識代表着中華帝國成為普世帝國的歷史時刻的“精神突破”(the spiritual outburst)。

對沃格林來説,歷史意識是一種普遍的精神意識,但它僅僅體現為某些政治共同體中的極少數優異頭腦的精神追求,由此顯明瞭“歷史之中的意義”(the meaning in history),儘管歷史本身並沒有意義。因此,在世界歷史的第一個“天下時代”,儘管有兩種類型的“天下”,即“一個西方的和一個遠東的”“天下”,仍然必須承認,就智識的精神現象或“精神突破”而言,人類有一種universal Humanity[普遍人性](《天下時代》,頁316,347,404)。

用沃格林的歷史意識現象學術語來説,所謂“精神突破”就是一種新“紀元意識”(consciousness ofepoch)。在題為“中國天下”的第六章中,沃格林首先討論了司馬遷的《史記》(《天下時代》,頁374 – 383)。由於沃格林不熟悉漢代今文家的來龍去脈,他沒有把司馬遷的《史記》視為一種“精神突破”,而是視為宇宙論式的歷史編撰(Historiography),亦即仍然置身於宇宙論式的五德終始論傳統。

沃格林不瞭解今文家所謂“作《春秋》”或“當新王”之類的説法,以至於看不到周代→秦代→漢代的德性轉移問題不過是司馬遷的“隱微”筆法,我們不必苛責。相反,我們值得注意到,沃格林在這裏暗中比較了西方和遠東的“天下”時刻的精神突破。在西方的“天下時代”,精神突破體現為希臘的理智性啓示(the Greek noetic revelation)和以色列– 猶太的屬靈啓示(the Israelite - Jewish pneumaticrevelation),在基督教那裏,這兩種精神突破綜合為“啓示錄式的意識”(apocalyptic consciousness)。對沃格林來説,與以孔子的聖人意識為代表的遠東的精神突破相比,西方的歷史意識對宇宙論秩序的精神突破要高遠得多。

在此討論沃格林的比較歷史意識現象學,既沒必要也不合適。但筆者必須提到,在沃格林看來,西方人的歷史意識的精神突破高於中國人的歷史意識有其特殊的歷史原因,即他們所經歷的帝國更替經驗遠比中國人所經歷的朝代更替經驗更為慘烈和破碎,以至於“保羅因在該進程中看不到任何意義而深感絕望”(《天下時代》,頁404)。

在比較作為“精神突破”的佛陀意識時,沃格林説,由於孔雀王國所處的地緣政治環境,

他[佛陀]無須同各個宇宙論帝國競爭,它們在長達千年的時間裏代表着人在此世的生存秩序;他也無須同某種歷史創生論符號化表達競爭,它將宇宙秩序提升為帝國秩序;他也無須同理智性和屬靈啓示競爭,它們將神的允准賦予此世的結構。一旦他拒絕接受一個農業社會的那些宇宙內神靈,那就不會再有已獲分化的經驗來阻止他走上一條捷徑,它通往位於此世背後的神性虛無。(《天下時代》,頁439 – 440)

在筆者看來,沃格林似乎認為,這同樣適用於孔子的“聖人意識”。佛法入華後在華夏大地迅速蔓延,就是證明。由此可以理解,為何沃格林會説,

宇宙論形式的社會被其成員們體驗為宇宙的一個部分,這個宇宙的秩序是由神塑造的,而這個社會的秩序則以類比的方式塑造。將它的秩序符號化為對宇宙秩序的類比的過程,與它的人口或領土規模無關;它也不需要征服外國人或擴張領土;多個這種類比對象的共存,並沒有被體驗為與宇宙的唯一性發生的劇烈矛盾。因此,在這個意義上,宇宙論形式的社會是完全自足的。(《天下時代》,頁221)

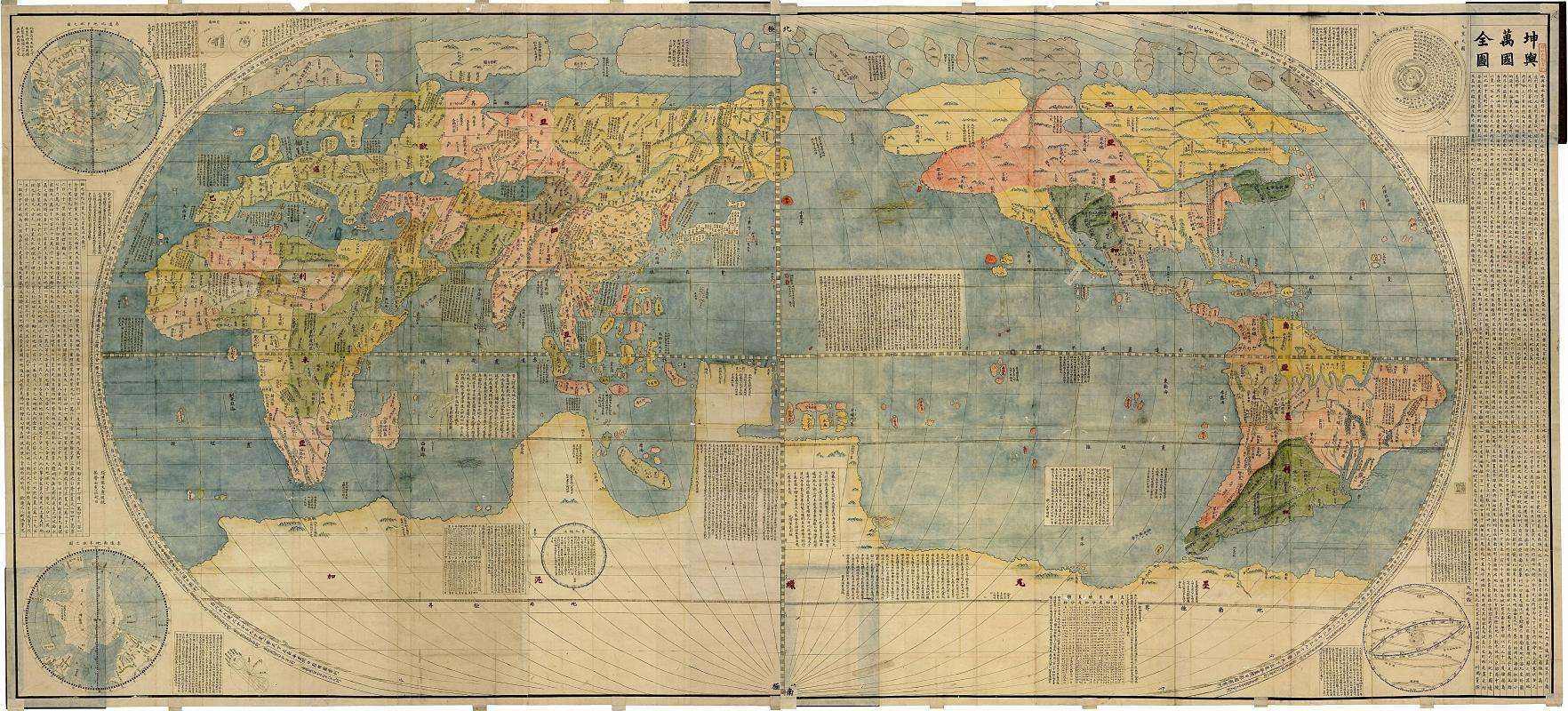

然而,“彼一時”也!在我們身處的“此一時也”的歷史時刻,中國的宇宙論式秩序已經遭遇過慘烈而破碎的帝制更替經歷,甚至險些乎因此而被日本帝國更替。不僅如此,憑靠所信奉的歷史“進化之大理”,梁啓超或當今大多數史家把宇宙論式的國體秩序遭遇慘烈而破碎歷史經歷歸咎於中國“天下”的“超穩定結構”。

明《坤輿萬國全圖》,世界上第一份以中國為世界中心的地圖

由此可以理解,我們的作者在“時與世”這一標題之下終於挑明瞭司馬遷認為“漢武帝空有立教之名”的根本理由:在中華帝國自周代→秦代→漢代的百年更替的“時與世”,漢武帝選擇了法后王(“權變”)而非法先王(“行仁義”),因此空有立教之名(頁155 – 156)。

這看起來像是在與時下的新– 新儒家一起呼喚儒家德政,其實未必,因為緊接着我們就讀到一段饒有興味的説法:

可悲可嘆的是,以為一味指斥秦朝暴虐所以終究失去天下,就可以在新時期走向仁義,這本身就有問題。站在歷史的此端,作為當代人,斷然否定秦朝曾經某個時刻的立朝正當性,這種做法可能會將漢家引向仁義嗎?而當時幫助秦朝改制,確立水德的人,不也是“法后王”之人嗎?原來,興壞雖然重要,但更重要的是興壞之端——興盛與危機的大事因緣。撰寫歷史,絕不只是為現實政權的正當性辯護尋找歷史資源,而是為當朝指明興亡之由。明晰這一點,也便明晰了立教的意味,否則只是另外一種強制。(頁157)

“站在歷史的此端”指“彼一時,此一時”的哪一端?“作為當代人”指彼一時還是此一時的當代人?表面看來,作者所謂的“當代人”指司馬遷,因為他説“《史記》末篇圖窮匕見”,即以聖人取代聖王:“周公之後是孔子,孔子之後是史遷當仁不讓”(頁160 – 162)。因此,我們看到,作者在全書結尾時説:

史遷繼《春秋》而作,於立教一事,武帝豈非“真工大奸乃盜為之”(《史記•平準書》)?有治國法術而盜取立教之名,“霸王道雜之”是武帝立教之後確立的漢家新傳統,取王之名,用霸之實。導民以德並非一日之功,移風易俗然後才能民德歸厚,然而武帝立教因其“內多欲而外施仁義”,終究在立教一事上留下豁口。在漫長中世紀,黃帝和顓頊作為立朝和立教的模型,被秦朝和漢朝取代。秦朝立朝而不立教,終究二世而亡;漢朝立朝五代,終於完成了立教事業,卻所託非人,豈不悲哀?(頁168)

如果我們能體會作者的筆法,那麼,這段結尾之言讓我們會想到,所謂“站在歷史的此端”也可能指“此一時也”。倘若如此,作者所謂的“作為當代人”指當今智識人。

是不是這樣呢?這裏説到“在漫長中世紀”,似乎提示我們應該回頭看開篇第一頁提出的“該如何走出中世紀”問題。果然,在那裏我們可以讀到這樣一段説法:

當此之際,智識人轉而譯介西學,鑿壁偷光,師夷長技;百餘年來國故學術以譯介西學為主,“資本主義陣營”和“社會主義陣營”的思想均出自其中(師法西歐與師法東歐),至今仍綿延不絕。(頁1 – 2)

言下之意,無論哪個“陣營”都出自現代歐洲的工商 –技術文明的“時與世”。既然如此,當今的司馬遷之志面臨的問題必然是:憑靠哪種“長技”移風易俗。換言之,“彼一時”的法后王(“權變”)與法先王(“行仁義”)的選擇,變成了“此一時”的兩種“長技”選擇。

作者沒有提到但我們則應該想到,沃格林曾借用布克哈特的“貪慾衝動”(the concupiscential drives)來表達梁啓超所以為的“歐美最文明國”的德性品質。換言之,所謂“長技”不外乎最終服務於人類的“貪慾衝動”(《天下時代》,頁277 – 282)。

看來,我們不能説,作者自己有明確看法但沒有明確表達出來。毋寧説,立教的選擇問題確實非常棘手。畢竟,即便是梁任公這樣的大才子也沒有意識到,他的新史學觀同樣“或局於一地或局於一時代”的“主義”。

在第一章結尾時,作者引用了毛澤東晚年選讀的86篇古代詩文中的一首宋詞——辛棄疾讀《史記》。緊接着作者就首次用到“世界歷史的中國時刻”這個表達式,真可謂意味深長或者説“筆法”老道。

作者在這裏還下了一個看似不相干的腳註,引用了布魯姆在《封閉的美國精神》結尾時關於“世界歷史的美國時刻”的説法。筆者起初以為,作者似乎暗示,美國的“馬基雅維利時刻”是今天的我們應該選擇的法先王,未料作者隨之引用的話是:“我們會因為這個時刻而受到永恆的審判”(頁18注1)。

作者的意思很可能是,無論世界歷史的美國時刻還是中國時刻,其“時與世”的根本性質都是沃格林所謂的“理智混亂”(the intellectual confusion)。

餘論、史學對於“世界歷史的中國時刻”的利和弊

回到本文開頭的問題:武帝崇儒究竟是真還是假?

按宮崎市定的説法,武帝本人是否崇儒,歷史真相不得而知,但儒家學者在武帝朝廷中獲得職官者日漸增多,則是不爭的史實。他建議我們轉而思考這樣的問題:儒家為何能勝過其他學派獲得君王青睞。

在宮崎市定看來,儒家獲得君王青睞的原因在於,諸子百家中唯有儒家學問以中華帝國的整全歷史為基礎。墨家有華夏古代史(《尚書》)而無中世以後的歷史,縱橫家有近世的歷史而無古代史,唯有在儒家筆下,中華帝國的歷史從夏商周直貫當代(春秋末期)。

換言之,只有儒教能夠教給人們中國[曾經]是什麼,以及中國[將來]應該是什麼。

《漢武大帝》劇照

就古代的世界歷史的中國時刻而言,這樣説令人信服,對現代的世界歷史的中國時刻來説,儒家史志是否還具有如此效力就難説了。畢竟,西方自18世紀尤其19世紀以來的實證史學進入我國史學界後,司馬遷之志早就被顛覆了。

實證史學在19世紀中期以後的歐洲學界迅猛推進之時,布克哈特曾試圖以類似於“司馬遷之志”的史學來挽救西方文明的墮落。尼采敬佩布克哈特的高貴精神品質,但對他試圖以一種史學教育來對抗另一種史學教育的做法是否有效則深表懷疑。在著名的《史學對於生活的利與弊》一文中,尼采很不客氣地説:

我把這個時代有理由為之驕傲的某種東西,即它的史學教育,試圖理解為這個時代的弊端、缺陷和殘疾,因為我甚至認為,我們所有人都患上了一種折磨人的史學熱病,而且至少應當認識到我們還有這種病。

説到“史學熱病”,我們會想到前些年出現的所謂推翻“西方偽史”熱。據網上傳聞,甚至有社會流氓混入了史學界,自稱以扶正中華文明為使命要“把顛倒的歷史再顛倒過來”。這類傳聞倒不必當真,但是,所謂“原始的歐洲”因我們中國才進入“天下文明”,西方人的文字、航海、科技、經濟、制度、民主、哲學和史學統統憑靠複製中國歷史才製造出來——這樣的譫語出自史學科班出身的“史學家”,的確算得上“史學熱病”的證明。

電影《特洛伊》劇照

好在這種熱病一眼就能看出,與此相反,憑靠“歐美最文明國”的民主制度理念把據説被顛倒的中國古代歷史再顛倒過來的當代中國史學“熱病”,就讓人不容易看出來了。

希臘化時期有位希臘語作家名叫歐赫墨儒斯(Euhemerus),寫作年代大約在公元前311至前298年間。他的《聖紀銘文》(Hieraanagraphē / Sacred Inscription,僅存殘段)講述了這樣一個故事:印度洋上有座小島名叫“至尊”(Panchaia),人們在島上發現了有關古希臘諸神事蹟的銘文。這些銘文説,烏拉諾斯、克洛諾斯和宙斯無不是偉大的古老氏族的國王,被感恩的民人尊奉為天神。

這篇紀事相當於如今所謂小説,島名Panchaia[至尊])明顯是語詞編造:希臘文的介詞pan[全]加形容詞chaios[高貴的、美好的]。紀事的背景在印度洋而非地中海,成文年代又恰好在亞歷山大打造希臘化帝國之後,因此沃格林説,這個文本顯然“旨在塑造為人民普遍嚮往的社會秩序”。用我們的作者的説法,這篇古希臘紀事在從事“立教事業”,或者如今所謂構建帝國所需要的意識形態。由於“古希臘人既沒有編年史記錄,也沒有足夠連貫的傳統意義上的歷史,並且首先是因為他們沒有年代學”,歐赫墨儒斯就需要編造宙斯神族的歷史起源敍事(《天下時代》,頁167– 175)。

歐赫墨儒斯的意圖也許是,通過出土銘文來證明數百年前的古希臘史詩和抒情詩作品中記敍的諸神事蹟都是史實,從而是可信的。他沒想到,結果也許恰好相反:這些出土銘文證明,古希臘人所信奉的傳統諸神並非真的是天神。毋寧説,他們不過是歷史上的各色綠林好漢而已。因此,近代歐洲新派史學興起後,歐赫墨儒斯的這篇小説變成了一種實證史學的代名詞,即所謂“歐赫墨儒斯式説法”(Euhemerism),被用來比喻一種雙刃式的史學證明:用於證明古代神話可信的史料,同樣可被用於解構古代神話信仰本身。

在《古史辨》中,民國史家們便以考古學提供的資料嘗試着破除中國古代所謂的“偽史”

17世紀末,有位教士出身的梵蒂岡史學家名叫比安奇尼(Francesco Bianchini,1662–1729),他依循《聖經》中的敍事編寫了一部《普遍歷史》(1697)。當時,剛剛興起的實證科學正迅猛顛覆基督教歐洲的共同信仰基礎——《聖經》中的聖史敍事。為了替基督教的“普遍歷史”辯護,比安奇尼刻意不用《舊約聖經》的材料,而是大量採用人文主義者的各種文史考據成果,甚至利用他主管梵蒂岡文史部門的職位之便,採用獨家所有的異教文獻,用史料來維護已經受到挑戰的基督教“普遍歷史”。

比安奇尼本來試圖以此證明,俗世的史料不僅不會否證反倒會證實《聖經》中的記載,沒想到這種方法讓人引出的結論是:古代的神話故事不外乎是歷史的扭曲反映。於是,比安奇尼的實證式聖史論證成了“歐赫墨儒斯式説法”的典型。當時正值古今之爭吵得火爆的歷史時刻,崇今派健將、長命百歲的豐特奈爾(1657 – 1757)大為稱讚比安奇尼的考據史學風格,比安奇尼去世那年還寫了一篇“頌文”(Éloge)悼念他。

沃格林曾提到,“柏拉圖無須擔憂尤斯赫爾主教提出的創世日期”,黑格爾則必須“小心謹慎地安排他的古代歷史時間表”(《天下時代》,頁313)。因為,尤斯赫爾(James Ussher,1581 – 1656)這位愛爾蘭大主教在其《舊約編年史》(Annals veteristestamenti,1648)中推算出,上帝創世的時刻在基督誕生之前4004年的10月22日傍晚至23日清晨之間。這讓筆者想到,司馬遷無須擔憂如今的實證史家們的刀筆,但我們的作者是否如此就難説了。

《雅典學院》

古希臘和古羅馬都沒有史官,所謂史書起初都屬於散文紀事作品,好些史書作家本來是政治家或帶兵打仗的將軍,他們的寫作方式與我們的史書非常不同。紀事書的作用首先是政治教育,讓人們知道何為“政治的卓越品質”(political excellence)。筆者相信,這本“讀書筆記”的時代意義在於,它向我國陣容龐大的史學界提出了一個問題:什麼樣的史學樣式或史學精神才切合我們今天的“世界歷史的中國時刻”。

【本文節錄自《武帝文教與史家筆法》書序,轉載時省去註釋。感謝劉小楓老師賜稿!】