彭波:從《流浪地球》的爭議看當前世界的核心矛盾是什麼?

【文/觀察者網專欄作者 彭波】

一、集體主義與關於《流浪地球》的爭議

當前,中國自己拍攝的科幻大片《流浪地球》正在熱映,引起了巨大的爭議。對立雙方立場迥異,愛者欲其生,恨者欲其死。而爭論的焦點,大都集中在愛國主義、民族主義和集體主義方面(廣義上説,愛國主義與民族主義也是一種集體主義)。

在中國,很多精英,包括一部分在事業上相當有成就的人,或者在思想上傾向於自由主義的人,及一部分出國定居的華人,是極其反對《流浪地球》所展現出來的愛國主義、民族主義和集體主義精神的。

道理很簡單,對於這些社會精英來説,他們不需要集體主義,任何集體,包括國家、民族,他們都不需要。他們相信自己的能力,相信自己不需要依賴於集體也能過得很好。某種意義上,集體及集體主義在這些社會精英們(有些其實只是偽精英,其成就只是因為運氣或者非法手段,並非真是來自自己的能力)看來,不但無益,甚至有害,會成為對自己利益擴張的一種桎梏。所以,任何集體和集體主義,也包括國家(愛國主義)與民族(主義),都是他們所敵視和反對的對象。

但是對於普通大眾來説,則剛好相反,他們意識到自己能力不足,所以極其需要抱團集體行動以增強自己的博弈能力。

國家與民族及其他一切集體,對於社會的大多數民眾而言,不但是必要的,而且幾乎就是全部。少數社會精英不需要國家,也不需要任何集體,他們可以依賴自己的能力及資本成為世界公民,在全世界到處生活得好。但是對於大多數普通民眾來説,離開了國家及集體,他們可能什麼都不是,至少利益將會大大受損。

很多人,無論是精英還是普通民眾,意識到這種對立,所以積極參與到對於《流浪地球》的爭論當中。也有很多人並沒有意識到這種對立,但是出於一種本能及對自己處境的直覺,或出於被誘導,也參與到爭論當中。

二、精英與民眾之間的激烈衝突正在全球展開

其實,不僅在中國,當前精英與民眾、個人主義(自由主義)與集體主義之間的激烈鬥爭正在全世界激烈展開。

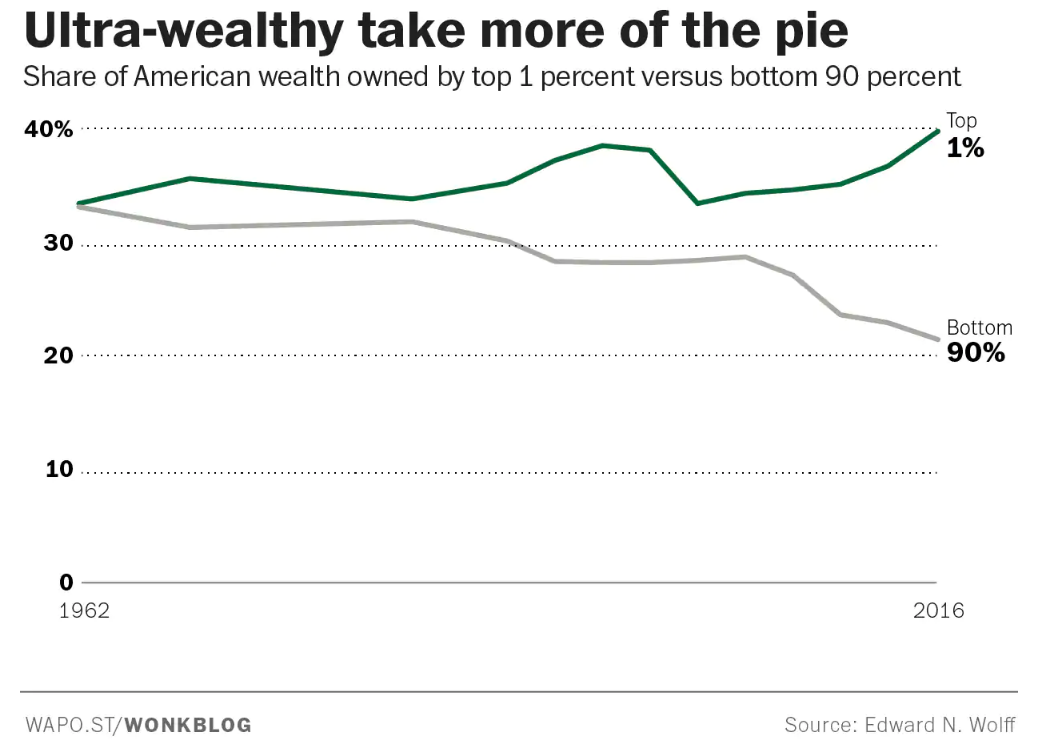

當前,美國是世界的領袖國家。在美國,經濟還保持着較大的活力,但是貧富懸殊在日益擴大。在2016年美國大選中,民主黨候選人桑德斯宣稱,“美國1%的人擁有99%的財富”。這數字讓世人震驚,尤其是讓中國人震驚。

據美國國會預算辦公室的數據,從上世紀80年代開始,美國就進入了貧富差距擴大的軌道。1989—2013年,美國前10%家庭擁有的財富佔全國所有家庭財富的比重從2/3增加到超過3/4,中間40%家庭擁有的財富佔比從30%下降到23%,後50%家庭擁有的財富佔比從3%下降到1%。從1988年到2013年,英國工人的實際收入大約增長了30%,美國則沒有增長。另據美聯儲的調查,美國47%的居民甚至無法應對400美元的緊急開銷。

特朗普的當選本身就代表着因全球化而受損害的中下層民眾與因全球化獲益的精英之間的激烈對抗,代表着美國社會扭轉過度貧富懸殊的一種努力。這已為全球所公認。(但是特朗普當選後的一系列政策,卻進一步增進了鉅富們的利益,擴大了貧富懸殊程度。)

在歐洲,同樣的情況也在逐漸蔓延。法國的黃馬甲事件已經表明,法國中下層民眾同樣日益找不到出路,壓抑在基層的憤怒正逐漸爆發。

而在委內瑞拉和南非,則走到了另一個方向,福利政策在一度普遍惠及下層民眾的同時,得罪了精英,損害了社會經濟基礎,最終也損害了普通民眾。

三、全球化的背景下精英傾向於放棄大眾

在經濟不是那麼全球化的時代,精英意識到自己與國家及民眾密不可分,20世紀下半葉之前,國家與國家之間的對抗,是世界的主要矛盾,國家的發展、穩定與強大,是精英們利益最大的保障,所以精英們更加願意為國家與人民考慮長遠。但是在經濟全球化及人口全球流動的時代,精英則缺乏這樣的認識。

比較突出的一個例子是跨國公司。發達國家的企業受惠於本國提供的各種基礎條件,理應回報。但是在全球化時代,越來越多的跨國公司把資本投向發展中國家以追求更大的利潤,這就在一定程度上損害了本國的中產階層和工人階級的利益。當然,這還可以認為是大勢所趨,無可指責。問題在於,這些跨國企業還越來越多地傾向於把利潤放在海外,減少對國家及社區的税收回報。

這方面著名的例子就是蘋果公司,長期把利潤置於國外,或到一些避税天堂繳納税收,而不願意回饋美國自身。

長期以來,蘋果公司一直利用美國與愛爾蘭的税法漏洞逃避税收。愛爾蘭近年來為刺激經濟增長,把公司的税率降到很低。本來按照正常的納税額度,蘋果需向美國政府繳納35%的税收,但蘋果的逃税機制卻使其繳税金額降到利潤的5%左右,有些年份甚至低於2%。

因為蘋果存在嚴重非法避税問題,2016年8月,歐盟裁定“蘋果公司向愛爾蘭補繳145億美元税款”。2017年,蘋果海外市場利潤為447億美元,實際繳税額僅為16.5億美元,僅佔利潤的3.7%。對任何一個現代國家而言,這樣低的税收都是無法維持國家的基本健康運行的。

另一個著名的例子是億萬富翁巴菲特。巴菲特公開宣稱美國的富人應為社會做更大貢獻,應繳納更多税收,但他本人就很少納税。巴菲特曾在2011年為《紐約時報》撰寫專欄文章,主張實施較高税率,他甚至指出:“我秘書交的税居然比我還高”。

美國對沖基金大佬Dan Loeb就曾在一次會議上指出:

“我喜歡讀巴菲特每年給股東的一封信。我喜歡將他説的話與他的行為作對比。他是一個非常聰明的人。他喜歡批評對沖基金,但是是他卻擁有了第一家對沖基金。他批評激進投資者,但是他卻是第一激進投資者。他批評金融服務公司,但是他卻對金融服務公司進行投資。他認為我們所有人都應該繳税,但是他自己卻在想着法子地避税。”

共和黨議員就回應巴菲特説:

“你覺得税率低了,你就少搞點避税手段,多交點税”。

巴菲特(資料圖/東方IC)

《紐約時報》曾經撰文指出:美國的現代税務體制漏洞百出,一對夫妻甚至可以通過鑽税務體制令總共1100萬美元的遺產不被徵收任何税費。另有研究表明,美國的個人財富越高,繳税越低。如果一户家庭資產在500萬美元以上,就可能通過精明的律師把遺產規劃做得很妥帖,税務部門基本收不到遺產税。

導致的結果就是:在美國,億萬富翁們普遍不納税,國家負擔越來越多地置於中產階級的身上,讓其不堪重負。現在美國看似強大,但也是泥足巨人,內部矛盾日益尖鋭,隨時可能倒下。

四、中國的精英與民眾的矛盾也可能強化

在過去40年裏,伴隨着國家的高速發展,中國各個階層都極大受益。總體上精英的獲得遠大於民眾,但是民眾同樣具有極強的獲得感,所以精英與民眾之間的矛盾還不是非常激烈。

但是,隨着世界經濟日益走入困局,中國的社會發展也已步入“三期疊加”階段,外部環境也將日益嚴峻,蛋糕要做大越來越不容易,普遍受益將會越來越難,形勢的發展迫使在特定的時候某些階層必須要做出一定的犧牲。

在這種情況下,近幾年國家出台各種措施保障普通民眾的利益,保證民眾的收入繼續增長,而部分精英的利益則因為經濟的調整而相對受損,至少增長得不是那麼快。在這種情況下,部分精英對於如《流浪地球》一類宣傳集體主義的文藝作品,看不上眼,甚至表現出極大的憤怒,也是可以理解的。

但是,精英雖然作為個體很強,整體能力卻比較弱勢,更容易受到損害。民眾作為個體雖然很弱,但整體行動的能力卻很強,而且更不可控。

精英們應該深刻意識到,自己作為個體雖然遠比一般民眾要優秀得多,但是自己的利益並不能脱離民眾太遠。自己的利益與民眾及國家在整體上是一體的,國家發展了,民眾的基本利益得到維護,自己的利益才可能實現保障。因此應該主動站在民眾的立場上,積極引導民眾共同前進,而不是鄙視大眾,把大眾視為羣氓,也不應把大眾當成鬥爭的工具,煽動和利用民眾打擊對手,損害集體利益,破壞整個社會的發展。

精英之所以為“精英”,首先應該是因為具有遠見卓識,而不應該被眼前的小利矇蔽眼睛。精英們應該認識到,自己永遠在分配中居於優勢的地位,所以不應該追求那些不正常的優勢地位和不應有的利益。

明朝末年,士大夫們安處尊榮,卻貪婪無度,拒絕承擔國家義務,上害國而下虐民。最終當然帶來的是巨大的災難,國破家亡,生靈塗炭,自己往往也沒有好的結果。這樣的教訓,精英們應該永遠銘記。當然,現在回頭,還來得及。

五、國家、精英與民眾之間需要形成基本的平衡

國家、精英與民眾之間,必須構成基本的平衡,過分偏向哪一邊都是不正確的,是會帶來可怕結果的。

在工業革命之前,生產能力總體上是不足的,甚至於最富裕的國家都處於短缺狀態,馬爾薩斯陷阱時時發揮作用。但在工業革命之後,人類的生產能力有了很大提升,有效需求不足成為更為普遍的和整體性的現象。這時候,分配關係就構成了社會的主要矛盾,精英與普通民眾之間的矛盾上升為這個世界最核心的矛盾。

總體上,精英作為社會的優勢階層,在社會分配中處於有利的地位,所以應該對於這個社會有更多的犧牲精神。否則,社會不會穩定,精英們自己的地位與利益也得不到保障。另一方面,精英們指引社會發展的方向,領導社會的進步,貢獻很大,所以他們的地位與利益應該得到社會足夠的保護與尊重。民眾作為社會的基礎,也應對自己的訴求有所剋制,不應有過高的要求。

在系統論的研究中有一個概念,叫作“復巨系統”,也就是複雜的巨大系統。對於復巨系統的規律,數學分析往往不太有效,用擬生學來分析可能更有意義:精英猶如蛇頭,民眾猶如蛇身,國家則是蛇的整體。假如蛇頭出現了問題,這條蛇也就失去了健康。對一個國家而言,精英有義務向正確的方向引導民眾和整個國家前進,不能放棄自己的身體,更不能故意損害自己的身體,一條吃自己尾巴的蛇,只能造成自己的滅亡,能夠有什麼出路呢?

精英並非全是站在民眾的對立面上的。在與民眾的關係上,當前世界上的精英大致可以分為三類:第一類,站在民眾的對立面上壓迫民眾;第二類,站在民眾的立場上幫助民眾;第三類,引誘和煽動民眾去打擊另一部分精英,或者對立面上的精英,從而實現自己更大的利益。

當前委內瑞拉、南非與津巴布韋等國家的困境就是最後一種情況所致。也就是説,並非民眾打擊精英,而是部分精英在打擊另一部分精英。某種意義上,特朗普也可以歸入這一類。委內瑞拉、南非與津巴布韋等國家的困境,並不是民眾侵奪精英,而是部分精英誘導民眾侵奪另一部分精英。這實際上同樣是損害國家整體利益,同時也是損害民眾的根本利益和長期利益的。而特朗普內外樹敵的政策,也是無法讓美國擺脱困境的。

因此,當前中國乃至全世界重大問題的核心還是在於精英,而不在於民眾,因為精英是指引社會發展的方向的。民眾的確也存在種種問題,有時候甚至很嚴重,但是在當前全世界的核心困局當中,並不構成主要矛盾。當前全世界最核心的問題,恰恰是過分強調自由主義與個人主義而貶低集體主義,強調局部利益而損害整體利益,過多保障精英利益而犧牲大眾利益。

六、集體主義是必要的解決之道

西方思想家説:“人生而自由。”這句話是正確的,但並不完全正確。人除了生而追求自由之外,也生而追求團結合作。用自由來交換安全及其他利益,其實是大多數人在大多數時候的訴求。

自由主義的經濟學家們強調自由的市場交易,這是合理的,但在大多數時候這只是一種理想。對於大多數民眾來説,由於缺乏議價的能力,他們在一個自由的市場當中很難有好的結果。對於大多數普通民眾來説,各種集體,包括家族、宗教團體、民族及國家等等,都是他們可以依賴的力量,或者説上升階梯,或者常常是救命稻草。

所以早在200多年以前,現代經濟學的鼻祖亞當·斯密就發現工人喜歡抱團行動,因為單個工人與資本家是沒有什麼討價還價的能力的。亞當·斯密完全理解這種抱團集體行動的合理性和正義性,但是他的很多徒子徒孫們卻極力反對。

美國教職工罷工遊行(資料圖/東方IC)

其實,對於人類來説,最迫切的危險並不是太陽爆炸,而是社會爆炸。太陽爆炸只是一種科學幻想,但是社會爆炸卻層出不窮。今天,人類又再一次面對極其艱難的抉擇,爆炸其實或在眼前。當前影響世界格局深遠的一些思潮,如宗教極端主義,狹隘的民族主義,包括特朗普的美國優先主義等等,其實歸根結底,都是人類面對精英與民眾利益激烈的自救努力而已。

不同的主義思路不同,但是解決問題的思路和邏輯是一樣的,依然是:

第一、集體行動。依賴集體的力量,團結一致渡過難關。

第二、做出必要的犧牲。這個世界上永遠存在不可能共同受益的時刻,常常需要犧牲一部分人來挽救整體。幻想誰都不犧牲,只能全部犧牲。

第三、在需要犧牲的時候,首先應該是精英和最優秀的人做出犧牲。精英們少量的付出及犧牲可以挽救全人類,當然也可以挽救精英自己。羅馬共和國的末期,羅馬的元老們不願意對平民做出讓步,結果就是若干年後被軍隊的領袖們隨意掠奪與屠殺。元老們吝惜給平民讓步的一點微小利益,最終損害的是自己的全部,包括生命、財產與尊嚴。

當然,最後我們仍然需要回到綜合平衡的立場上來,在當前全球的困境面前,集體主義是需要強調的,是需要擺脱污名化的,但是集體主義與自由主義及個人主義之間也仍然需要保持必要的平衡,相互支持,兩不相害。個人的必要自由是集體的基礎,而集體行動又是個人合理自由的支柱。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。