雙石:革命英雄主義的一縷血脈——記紅西路軍的高台、臨澤之戰

【文/ 觀察者網專欄作者 雙石】

新華社3月28日報道,三集理論文獻紀錄片《董振堂》日前順利通過國家廣播電視總局重大理論文獻影視片創作領導小組審核,並獲發播映許可證,並且於4月份在河北電視台開播。攝製組以董振堂將軍戎馬一生為時間主線,沿着他的革命足跡實地拍攝寧都、漳州、贛州、湘江、金沙江、丹巴、高台等地,行程萬餘里。其中,高台之戰是董振堂生命中的最後一次戰鬥,讓我們再回顧一下那段歷史。

三集理論文獻紀錄片《董振堂》在河北衞視開播

背景一:西路軍佔領高台、臨澤後被迫停止西進

高台、臨澤之戰發生1937年1月12~23日。

此前,因“遠方”援助物資預計要在在2月中旬才能運低安西,早在年前10月下旬就已西渡黃河的西路軍在河西走廊甘州(今張掖市)、涼州(今武威市)間轉戰了兩個多月,至12月下旬,開始繼續西進,準備進佔肅州(今酒泉市)後進取安西,迎接來自“遠方”的援助物資。

1937年1月1日,西路軍前鋒紅五軍連下撫彝(今臨澤縣蓼泉鎮,當時的撫彝縣城,亦稱臨澤——不是現在的臨澤縣城,以下統一從舊稱,均稱“臨澤”)、高台兩城,兩座縣城的民團、保安隊要麼潰逃,要麼投降,長途轉戰的西路軍將士又得糧食又得物資,十分歡欣鼓舞。次日,西路軍首長電告軍委:“連日西路軍全部已行軍通過沙漠灘地,且戰且行,雖極艱苦,各軍圓滿達其任務”,“如敵無大力壓迫,即以大部留高、撫休整;如被敵迫時,即準備部署肅州,以一部誘敵進展”。

然而兩天之後,西路軍首長髮現,情況並不樂觀。

西進前方已是糧房俱缺的“窮十八站”,人煙稀少,一片荒涼,“馬家軍”騎兵集團又十分猖獗,再向前行已經十分困難。1月4日,西路軍首長再電軍委:“高台以下人糧極富,以上則甚荒涼,據點少且遠,正值天寒,如主力控制高、撫,如進則齊(進),道路、糧、房、敵騎均不許可,打則齊打,亦只有坐待消耗,滅敵不易,驅敵不易,此方六千騎兵,決非番騎或陝騎兵可比”,希望“我們即均在高台戰敵,遠方資物用外力送下”。

軍委於5日覆電西路軍首長:“西路軍即在高台、臨澤地區集結,暫時勿再西進”,“全軍集結於二、三點,一天左右行程能集中作戰,大力訓練補充,伺機消滅敵人”,“全靠你們自己團結奮鬥,取得勝利,不要靠任何外面的援助”。

西路軍遂停止西進,在高台、臨澤、沙河堡、倪家營子一帶部署防務,籌糧籌款。

而兩萬多“馬家軍”卻乘勢圍了上來。

準備西渡黃河的紅四方面軍之一部

高台、臨澤之戰,就是這樣的背景下發生的。

背景二:紅軍一字長蛇佈陣給了敵人各個擊破的機會

據馬步芳部編寫的《剿匪紀實》稱,馬部是“預先放棄高台、臨澤,誘匪入城,以期將匪壓迫於該城聚殲之”,這當然有可能是其事後自誇“神機妙算”的矯飾之句,但紅軍拿下這些城池的情況的確頗能印證這個説辭:除了從永昌突出的主力和後衞沿途屢遭攔擊外,西路軍前鋒一路西進進逼這些城池時,的確沒有遇到象樣的抵抗。而當西路軍分別入得這些城池後,馬家軍又蜂湧而至,分頭圍攻……

當時,西路軍主力集結於沙河堡(今臨澤縣城,以下均從舊稱,統一稱“沙河堡”)、倪家營子一帶,主要是西路軍總部及直屬隊和西路軍主力紅九軍、紅三十軍部隊,而紅五軍軍長董振堂、政治部主任楊克明率紅三十九團、紅四十五團、特務團4個連、騎兵團2個連及軍部直屬隊3000餘人守備高台縣城,臨澤則由鄭義齋的總直供給部、婦女獨立團和紅五軍政治委員黃超所率的紅三十七、紅四十三團駐紮。

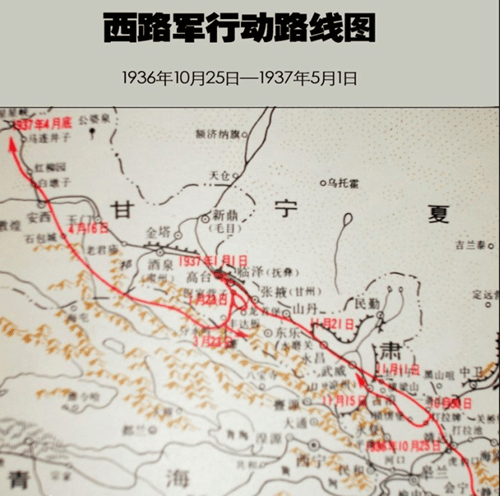

高台、臨澤、沙河堡、倪家營子這四個點基本上呈一字長蛇分佈,相鄰兩點間一般相距30華里~50華里(參見圖一),但兩個端點高台——倪家營則最近也相距120裏左右,大約一天半到兩天的徒步行程。

這個一字長蛇的分佈態勢對西路軍來説,是相當不利的。

而最不利的駐節點,就是兵力相對弱小,非戰鬥人員很多的高台、臨澤兩城。

而“馬家軍”,就是從高台、臨澤開始,對西路軍實施各個擊破的。

戰鬥是從1937年1月9日開始的。

史載:

(1937年)1月9日,敵馬步芳、馬步青部5個騎兵旅、2個步兵旅、炮兵團民團共2萬餘人在馬元海率領下,蜂擁而來,將西路軍分割包圍,敵人集中兵力進攻高台城。

12日,敵人以4個旅另3個團和民團一部,配以飛機、大炮,圍攻高台。

12日,敵騎五師第一旅馬祿部、第一○○師騎兵旅第一團馬步鑾部和第五九六團劉呈德部共兩個騎兵團和一個步兵團還包圍了臨澤,將高台與臨澤間聯繫切斷。同一天裏,駐倪家營子、沙河堡一帶的西路軍總部及主力(總部及直屬隊、紅三十軍和九軍一部駐倪家營子,紅九軍一部及騎兵師駐沙河堡),也同時遭到敵騎兵第五師、第一○○師步騎兵兩個旅及民團一部的牽制性進攻。

“馬家軍”的意圖很明白,把倪家營子、沙河堡西路軍主力這最大的一頭摁住,首先解決態勢孤立的高台、臨澤。高台、臨澤相距約50裏,但兵力均顯薄弱,在被分割包圍的情況下難以互援——援彼則此危,援此則彼危,而西路軍主力所在的倪家營跟這兩點都在百里以上,且地勢平坦,倘若出援,敵騎兵集團可憑藉其優越的機動速度和衝擊力,給予有效阻扼和殺傷……

敵總指揮馬元海的這個算盤打得很精,也的確很毒辣。

當時的馬元海並不知道,還有一個優勢實際上也握在他手中:紅五軍唯一一部電台掌握在駐臨澤的紅五軍政治委員黃超手中,駐守高台的紅五軍董振堂軍長根本無法與臨澤的紅五軍部隊和倪家營子的西路軍總部聯繫——實際上,在戰鬥打響後,董振堂軍長多次派人突圍向臨澤的紅五軍部隊和倪家營的總部首長告急,但均未成功。

高台的紅五軍主力一開始就陷入了孤軍無援的境地。

這場血戰持續了8天,援軍始終沒有靠攏高台,直到20日高台淪陷。

董振堂軍長等3000餘名將士在彈盡糧絕中死戰至最後一刻,倖存者微乎其微。

這血寫的悲壯,筆者屢屢掀開,屢屢涕下。

再不忍看那座血色城堡,再不忍看那片血域黃沙。

高台淪陷,“馬家軍”轉攻臨澤

根據目前已有的史料看,西路軍總部是在高台被圍7天后才派出援軍的。此前,駐臨澤的紅五軍政治委員黃超曾派人化裝潛入高台,向已令人挖通地道準備突圍的董振堂軍長轉達到總部的命令:高台是西進必經之地和重要據點,不能放棄,必須死守。

董振堂對組織決定堅決服從,再次召開緊急軍事會議,傳達上級命令,繼續堅守。

西部軍總部派出的援軍是紅八十八師一部和西路軍騎兵師。他們於1月19日奉命出援高台,卻在行進威狄堡(今臨澤縣沙河鎮)西南的小海灘子附近時,遭到敵騎五師第一旅馬祿部和敵第一○○師騎兵旅第一團馬步鑾部及魯沙爾民團的截擊,在平原曠野上的紅八十八師一部難以抵擋敵人騎兵集團的反覆衝殺;而西路軍騎兵師是倉促組建的,馬匹多為徵集來的犁挽用馬甚至母馬,長途輾轉訓練也少,加上眾寡懸殊,在遭受重大傷亡後很快就解體。

戰至21日,紅八十八師和騎兵師傷亡400餘人,騎兵師師長董俊彥、政委秦道賢、政治部主任李慶雍,八十八師政治部主任張子英等英勇犧牲,突圍而出的餘部在紅三十軍主力接應下,被迫撤回倪家營子。

而這已經是1月21日了,高台血戰已經結束了。

高台被圍之後,距離最近的友軍是駐紮在臨澤城南的紅五軍三十七、四十三兩個團。這是臨澤附近僅有的主力部隊,實際上也不到兩千人,相當於兩個大營。據時任紅三十七團團長的饒子健回憶,他們當時只能從遠遠傳來的槍炮聲中得那裏發生了戰鬥,卻不知具體戰況,而這支部隊的最高指揮員紅五軍政治委員黃超既未派人偵察聯絡,也沒有派兵馳援的意圖。

直到遠在百里開外的倪家營子的西路軍總部得悉消息並派出紅八十八師一部和駐沙河堡的騎兵師一部出援那天,他才令紅三十七團團長饒子健率紅三十七團二營一個營兵力出援。然而為時已晚,饒子健行至途中才從老鄉口中得知,高台已陷……

而他們自己也被敵人包圍在一個土圍子中,21日才得以脱圍而出。

同一天,“馬家軍”的圍攻重點轉向臨澤——唇亡齒寒,臨澤也呈孤立無援狀了。

秦基偉將軍在《苦戰臨澤》一文回憶:

我們機關缺乏戰鬥力,駐在城裏,掩護部隊則分佈在城西南二三里路的幾個莊子裏。我們剛駐下,便得到五軍在高台被反動的馬家軍包圍的消息。接着,我們和掩護我們的部隊,也被突然趕來的敵人分割包圍起來。種種跡象表明,敵人企圖先攔住我們前進的道路,再把我們分割包圍,最後達到各個擊破我們的目的。

秦基偉的判斷是對的,“馬家軍”打的就是這個主意:“馬家軍”不光是把高台、臨澤與沙河堡、倪家營子的主力分割包圍,現在還把臨澤城與擔任掩護任務的紅五軍兩個團也分割包圍了。而負責掩護城內機關的紅五軍政治委員黃超(實際上也應該是臨澤保衞戰的最高軍事指揮員),對此是沒有準備和預先部署的,從而讓“馬家軍”有隙可乘。

而西路軍從高台到倪家營子呈一字長蛇而首尾難顧的佈局,也不能不説是一種遺憾。

孤城血戰,婦弱疲兵苦鬥驕兵悍將

臨澤城真正成了一座孤城!

當時駐在臨澤城內的是總供應部部長鄭義齋率領的後勤、輜重、修械、總衞生部醫院及婦女獨立團一部共1200餘人,其中只有總供給部警衞連屬於有實際戰鬥經驗的戰鬥人員,其他多為老弱婦幼。而鄭義齋部長是個擅長理財的“紅色財主”,卻不諳軍事,實際承擔守城指揮責任的是總部四局任科長的秦基偉,他在鄂豫皖蘇區時就在少共國際團當過連長,通南巴蘇區時當過方面軍總部警衞團團長,軍事素質好,也富有戰鬥經驗。

據秦基偉回憶,城內唯一的“重武器”——一挺輕機槍,就抱在他手中。

目前關於臨澤之戰的回憶史料,除了秦基偉《苦戰臨澤》和饒子健的《三十七團增援高台記》外,還有原婦女獨立團衞生員王明超《臨澤防禦戰》、原西路軍衞生部警衞排戰士任道先《憶臨澤保衞戰》和原婦女獨立團戰士李文英《艱苦的歲月》等幾篇短文。這些短文都從各自的視野和局部復原了那場悲壯的血戰,比較一致的陳述是:臨澤城內,沒有紅五軍的三十七、四十三團等主力部隊,這兩個團都駐紮在城外。

這兩個團在守城戰鬥的所起的作用,原西路軍衞生部警衞排戰士任道先有如下回憶:

(守城)正在危急時刻,突然城外處響起了密集的機槍聲和步槍聲,城下的敵人紛紛敗退,城上的敵人也慌慌張張地從梯子上往下溜,原來,我們的援兵來了,駐在劉家墩等處的紅五軍的同志們來援助我們了!我們看到了援兵,士氣大增,對登上城頭的敵人展開反擊,很快就把敵人消滅了,紅五軍也把城外的敵人打跑了。

這與秦基偉的回憶是吻合的,這應該是在守城的第二天——1月22日:

第二天拂曉,敵人的攻擊便開始了。他們先用山炮拚命地轟擊城牆,煙霧和塵土籠罩着全城。幾分鐘後,敵人把城牆的胸牆轟開了一個口子,接着便抬着梯子,揮舞着馬刀,“衝呀!”、“殺呀!”地喊叫着,成營成團地向城牆湧來。我們集中起所有的步槍、手槍一齊向敵人射擊,手榴彈、石頭、磚頭,也緊跟着劈頭蓋腦地向敵人砸去。前面的敵人被打倒了,後面的敵人又抬起了梯子湧上來,但是立刻又被亂磚亂石砸回去。亂石、磚頭和敵人的屍體幾乎把城外附近的地皮蓋滿了。

戰鬥繼續了幾個小時,我們的傷亡也在逐漸增加,我們的手榴彈、磚頭、石塊也在減少。但是,前面的同志倒下了,立刻就有人補上來;磚頭石塊打光了,立刻就有女同志抬上來。這時,駐在城外掩護我們的部隊,打退了敵人向他們的進攻之後,又向攻城的敵人出擊了。敵人的攻城部隊經不住我們裏外夾擊,慌亂了,他們互相踐踏着、擁擠着,潰退了。

磚頭瓦塊PK山炮機槍。這仗打得有多麼殘酷,已勿需贅言。

這一天,紅五軍政治委員黃超可能已經接到西路軍總部掩護臨澤城內的機關突圍靠攏主力的電令,紅五軍部隊這是來接應城內總供機關人員突圍的。此前,他們自己也處在被敵分割包圍之中,雖近在咫尺,且有對進攻包圍臨澤之敵有牽制分散之作用,與城內守軍的頑強固守也有事實上的呼應之勢,但卻難以有效地互聯互動,配合作戰。

西路軍進疆紀念碑

這一時期,紅五軍政治委員黃超與西路軍總部首長往來文電未見披露,也難以尋覓,所以我們也無從知道他這個本應是臨澤保衞戰最高指揮員的指揮責任,是如何擔負並踐行實施的。但有一點可以肯定:此前的兩天半里,臨澤城的秦基偉等人,基本上是靠“紅色戰士高度的政治覺悟”,立足於現有條件並根據實際戰況,自主地指揮守城戰鬥的。

據秦基偉回憶,當時他得到的唯一信息是:固守待援——等待紅三十軍來援。

然而實際的情況是:自1月19日紅八十八師一部與騎兵師一部馳援高台失敗之後,西路軍總部再也沒有派出部隊向臨澤增援,實際上也無法派出部隊增援:紅軍是步兵,只能靠徒步機動,而“馬家軍”是騎兵。紅軍要走大半天兒的行程,“馬家軍”一兩個小時就能疾馳而至,而飢寒交迫徒步機動的紅軍戰士們在毫無地形可以依託的平原曠野之中迎擊敵騎兵集團的衝擊,實在是勉為其難。

這兩天裏,孤立無援的臨澤的守城戰鬥,稱之為艱苦卓絕,毫不為過。

第三天是臨澤守城戰最激烈殘酷的最後一天,戰況更為驚心動魄:

第三天,敵人從幾個方向,同時向我們發動了更瘋狂的攻擊。敵人的騎兵、步兵在城外團團轉,拚命地喊叫;炮兵拚命地轟擊我們的城牆,我們所有的人,連負傷的同志都一齊湧上了城牆。整個臨澤城,一會被炮彈的爆炸聲湮沒着,一會又被喊殺、喊打聲湮沒着。當我們剛把城西北角的敵人打退後,敵人又在城東北方向一個缺口架上了四、五架梯子。

我立刻帶着機動排,急忙奔跑過去。這裏,英雄的戰士們正與敵人短兵相接,頑強地打擊着敵人。一個戰士,握着馬尾手榴彈後面的長繩,掄節鞭一樣,向爬在梯子上的敵人打去。另一個戰士,手握長矛,把一個正要爬上城牆的敵人戮翻下去。忽然,我看到那位胖胖的女同志,頭上纏着繃帶,把一塊大石頭用力舉過頭頂,一面罵着,一面狠狠地向一個剛把頭伸進城牆的敵人砸去。我跑上去向外一看,只見四、五架梯子上都擁滿了敵人,梯子底下敵人擁擠着,吵嚷着,梯子後面,敵人的督戰隊,掄着馬刀,在逼着士兵上梯子。就在這時,警衞連連長和一些戰士推着敵人伸到城牆上的梯子頭,喊了一聲“掀”四、五架梯子,同時被掀到半空中。

接着,敵人又把梯子推回城牆,紅軍戰士們推下石塊猛砸,“咔嚓”一聲,梯子斷成數節,爬在梯子上的敵人,象摔死狗一樣從半空中摔了下去。戰士們抓緊時機,拿起步槍、手榴彈,一齊向敵人打。密集的敵人,被打得東仰西歪,一個接着一個倒下。敵人混亂了,潰退了。

秦基偉也是在那天下午負了傷:一顆子彈打在機槍上又彈起來,削傷了他四個手指。

這幾天裏,他抱着挺機槍到處轉來轉去專朝打得熱鬧的地方湊,想不被敵人盯上也難。

來自敵方的記憶:危城竟然也是堅城

來自敵方的親歷者回憶可以從對手角度映證了這次血戰的殘酷真實。

時任馬步芳第一○○師第二九八旅第五九六團團長的劉呈德老先生回憶道:

“……臨澤城雖小而整齊堅固,四周都是開闊地形,進攻極其不易,可是馬元海説:“這樣一座小小城池,怎麼攻取不下呢,那怕花費十天半月的功夫,一定要攻破。”

在馬元海的嚴令下,馬家軍展開了攻勢,利用兩門山炮的轟擊和周圍部隊的掩護,令我團和馬步鑾團分頭猛攻,守城的紅軍以密集的槍彈和炸彈迎頭阻擊,以致湧進城根的我軍部隊死亡枕藉,雖經後繼部隊在炮火煙霧中三番五次地激烈攻城,終未得逞,死傷了不少官兵。

其間旅長馬祿曾對我説:“臨澤城雖小,好似鐵皮包紮一般,我們部隊已經死亡不少,真不容易攻取了。”馬元海雖遭到了兩次的慘敗,仍不甘心,旋即改變方略,從西城角進攻,先用山炮轟開了城頭的一處垛口,我方五六十人乘機爬上城頭,亦被紅軍推倒雲梯,以致多數人當場死傷。

在這前後幾次的攻城中,我團營長韓得明、營副馬希仲、團附官馬成龍等都受了傷,連排長中受輕重傷的也有二十多人,士兵被擊斃的約一百人左右,受傷的亦不下三百餘人,其他各部隊官兵的死傷,也為數不少。其後城內的紅軍,在一個晚上,乘我軍夜間不常進攻的空隙,退出了臨澤城,直至當夜夜半,我方始行發覺,即將稀稀拉拉留作掩護的紅軍二十多人擊潰,大部隊隨之入城,將未及走脱的一些工匠和傷病人員,以及駱駝二百餘峯俘獲,解交馬元海。

軍閥馬步芳

他又向馬步芳、馬步青報捷説:“紅軍勢窮力蹙,我軍攻克臨澤縣城。”並令各騎兵團繼續追擊,即在城東南沙灘間,雙方混戰了一小時,大部紅軍衝出了包圍圈,徑往甘州南鄉倪家營子,與第三十軍會合。

時任青海電訊社社長的陳秉淵老先生後來也寫下過這樣的文字:

二十二日馬元海以馬步鑾團、劉呈德團、騎兵第五師馬祿旅為主力,先向臨澤河北及城南各莊堡分頭進犯,繼由南郊猛撲南門,激戰甚烈,已將雲梯數十架搭於南城城牆,立被守城紅軍機槍擊退,復行硬攻,爬上城頭的又被紅軍擊墜於城根。這時混戰中紅軍多用石塊拒擊,勢如雨發,有些女戰士在戰鬥中英勇異常,不稍退讓,尤為馬元海所驚歎,明知守城紅軍彈藥已缺乏,可是鐵牆銅壁,可望而不可及。隨之仍潰退原駐地。當夜十時許,風雪交加,馬元海乘夜暗蒼茫,又迫令部隊民團攻城,城頭僅放出一陣槍聲,即行沉寂,得以又搭雲梯披城。這時紅軍已由西南門撤出,臨澤已成空城,遂落於馬元海之手。

馬步芳部自己編寫的《剿匪紀實》中雖然有不少自吹自擂的誇張,卻也能從對手的視野中,看到紅色戰士們在這場血戰中英勇不屈的身影:

迫至晚十時我軍即在暮色蒼茫中,乘風雪交作之際,率兵掩進,我軍之舉動非常神秘,先以數百草人作士卒打扮,矗立於東南田野間,並以騎兵數百在關外喊殺,誘匪認錯目標轉移主力,以便我軍潛伏入城。我軍四人為一組,共百餘組,匍匐前進,毫無聲息,直抵城根搭上雲梯數十架,甫行攀援登城,已被匪之哨卒窺見,則狂呼失聲,匪即轉移目標向北城奔來。此時我軍已登城數十,即將少數哨兵砍殺,但聞一聲槍響,我軍指揮下令總攻,我軍無不咬定牙關,肉搏血拚,置生命於不顧,匪則猝不及防,我軍乘勝追殺,解決大半。

1月23日,臨澤城內的總供等部機關後勤人員在城外紅五軍兩個團接應下撤出戰鬥,向倪家營子的主力靠攏,在城東南沙漠沙灘地帶再度遭到“馬家軍”騎兵集團的追堵攔截,紅軍且戰且走,付出了很大犧牲,幸而沉沉暗夜風雪交加對“馬家軍”騎兵的戰力有所扼制,這些血戰三天三夜疲憊不堪的戰士們終於在24日拂曉前與倪家營子的主力會合。

這一個晚上,他們徒步行程在百里開外。

臨澤血戰,傳承給人民軍隊一縷革命英雄主義的血緣

臨澤保衞戰中,紅軍付出的代價也是很慘重的:守城戰中有近400名紅軍將士傷亡,撤離不及的傷員和兵工廠員工也有大都被俘或被敵人屠殺,途中遭遇敵騎兵集團追堵攔截時許多隊伍被衝散,犧牲者被俘者也在數百人以上。

放在整體環境中考量,臨澤保衞戰當然不能説是一次勝利,戰鬥本身在軍事上價值和意義或許並不大。從西路軍總部的指揮決策上檢點,這些機關人員婦弱疲兵向主力轉移靠攏的時機,似也應該選擇在敵人剛剛開始圍攻高台之時。那個時候,“馬家軍”正集兵於高台,對臨澤、沙河堡、倪家營子均為牽制性分割,安全脱困而出的機率也遠大於高台淪陷後敵人轉兵圍攻臨澤之時。駐臨澤的紅五軍兩個團因負有保護非戰鬥人員眾多的機關的任務,難以向高台馳援,高台被圍之後坐守臨澤已無意義。既如此,那就應該儘快掩護這些非戰鬥人員脱離危城,向倪家營子的主力靠攏,爾後再與主力集兵一處輕裝上陣,或圍魏救趙,或馳援高台……

高台從被圍攻到失陷,前前後後有8天時間,應該還是有脱困機會的。

當然這也有落後的通訊聯絡手段的原因。但手中有電台的紅五軍政治委員黃超在這麼長時間內,既沒有設法偵悉高台戰況,也沒有就臨澤城中的總供機關人員如何脱困向總部提出建議和作出有效措置,是無論如何也難辭其咎的。

然而,這些“事後臭皮匠”的得失檢點並不影響我們對臨澤之戰本質意義的解讀。

筆者認為:臨澤之戰最本質的意義是集中展現中國共產黨領導的人民軍隊“只要還有一個人,這個人就要繼續戰鬥下去”的革命英難主義精神!這支軍隊“無論在任何艱難困苦的場合也絕不向敵人屈服”,許許多多紅色戰士用生命和鮮血踐行了“為蘇維埃流盡最後一滴血”的錚錚誓言。這是這支軍隊此前此後所有的敵人都難以企及惶論達到的精神境界:這支軍隊曾經量不如人、器不如人、技也不如人,之所以能在長時期的革命戰爭中屢創以弱擊強,以劣勝優的赫赫偉績,在世界戰爭史上留下了一連串令世人瞠目的神奇傳説和保留劇目,在很大程度上都是緣於這支軍隊代代傳承的這種革命英雄主義血緣!作為臨澤之戰倖存者之一的秦基偉將軍,後來又成為了上甘嶺上的那支勝利之師的英雄指揮員,那是絕非“偶然”二字可以完整詮釋的。

血緣啊血緣!臨澤血戰那些紅色戰士的鮮血,傳承給了我們這支軍隊一縷珍貴血緣!讓我們永遠記住把這縷珍貴血緣傳承給我們的前輩先賢吧!

(翻頁請看尾註)

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。

尾註:

《徐向前、陳昌浩關於佔領撫彝高台致中央軍委電(1937年1月2日)》,《中國工農紅軍第四方面軍戰史資料選編•長征時期》第919頁,解放軍出版社1992年8月第1版。

《徐向前、陳昌浩、李特關於西路軍行動情形致軍委及總政電(1937年1月4日)》,《中國工農紅軍第四方面軍戰史資料選編•長征時期》第920~第921頁,解放軍出版社1992年8月第1版。

《軍委主席團關於西路軍暫勿再西進致徐向前、陳昌浩等電(1937年1月5日20時)》,《中國工農紅軍第四方面軍戰史資料選編•長征時期》第921頁,解放軍出版社1992年8月第1版。

《馬步芳部編寫的〈剿匪紀實〉(節錄)》《中國工農紅軍第四方面軍戰史資料選編•附卷》第810頁,解放軍出版社1993年10月第1版。

《中國工農紅軍西路軍大事記》,《悲壯的征程(下)》(中共甘肅省委黨史資料徵集研究委員會)第308頁,甘肅人民出版社1991年12月第1版。

呂仁禮《回憶高台戰鬥》,《悲壯的征程(上)》(中共甘肅省委黨史資料徵集研究委員會)第227頁,甘肅人民出版社1991年12月第1版。

饒子健《三十七團增援高台記》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第179~第184頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

秦基偉《苦戰臨澤》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第191頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

任道先《憶臨澤保衞戰》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第202~第203頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

秦基偉《苦戰臨澤》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第192~第193頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

秦基偉《苦戰臨澤》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第194頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

劉呈德《我在河西阻擊紅軍的經歷和見聞》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第192~第193頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

陳秉淵《馬步芳阻擊紅軍西路軍始末》,《中國工農紅軍西路軍•回憶錄卷(上)》第551頁,甘肅人民出版社2007年11月第1版。

《馬步芳部編寫的〈剿匪紀實〉(摘錄)》,《中國工農紅軍第四方面軍戰史資料選編•附卷》第813~第814頁,解放軍出版社1993年10月第1版。