尼爾·弗格森:我是如何用三部電影向西方解釋中國的?

【本文節選自斯坦福大學胡佛研究所高級研究員、暢銷書作者尼爾·弗格森(Niall Fergusson)在2019中國發展高層論壇CDF Talk上的演講。文章原載於微信公眾號“中國發展高層論壇”。】

首先,我想讓時光倒流,講講八年前,當我被邀請做一套給西方觀眾講解中國的電視節目時,我眼中的中國。

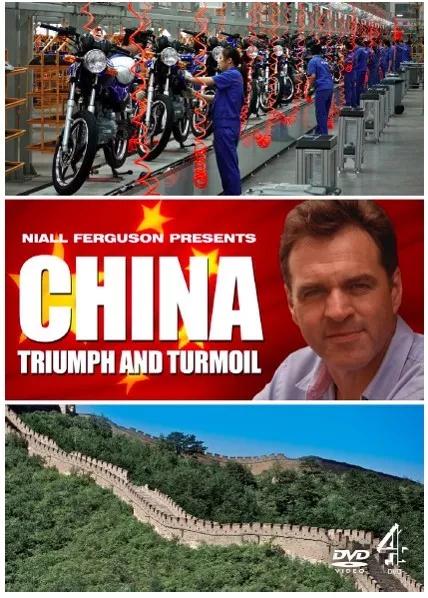

我給那套節目起的名字是《勝利與動盪》(Triumph and Turmoil)。我是一個歷史學家,所以我想的是要用歷史來給和我一樣不太會中文、不是中國文化專家,但卻想更好地理解這片土地上發生的一切的人解釋中國。

我想,如果我能夠把你們帶回2011,帶回我寫作和拍攝那套影片的時候,去回溯那時候我説的一些事,看一看它們是否耐住了時間的考驗,會是非常有意思的。

猶記得那是2011年,習近平時代前夕。

我那時候説,21世紀最大的未解之謎都和中國有關。一個歷史上最大的工業革命被壓縮進了30年中,中國出口的貨物到處都是,中國的公司在全世界各地投資,中國學生正在世界上最好的大學裏超過他們的西方同齡人。

在西方超越中國的五百年後,這是一個驚人的轉筆。

我很清楚我在講什麼。我説中國學生正在世界上最好的大學裏超過他們的西方同齡人,因為當我在哈佛大學執教的時候,我有一部分優異的學生就是中國人。

《勝利與動盪》由三個主題組成。有三個電影,每個都很長。

第一部電影:帝國的遺產

第一部電影講的是帝國的遺產,當時我嘗試下一個論斷:

應該把中國看成一個帝國。

中國至今還在許多地方保留着帝國留下的痕跡。我當時去了西安,看了兵馬俑還有那個絕倫的場地,令人窒息。以下是我八年前寫下的話:

“這已經過去好多個世紀了啊,秦,第一個真正意義上的中國帝國,擴張統一了大量的疆土和人口。世界上五分之一的人口現在住在中國,它的人口等於歐洲、北美和前蘇維埃聯邦加在一起,那個聯邦只有一個政府管理。如果中國像歐洲一樣管理,它會被劃分為90個國家。”

要知道,我正在嘗試給西方聽眾解釋中國,包括我的英國聽眾們。我來自一個很小的國家,蘇格蘭,總共只有五百萬人口。歐盟共有11個國家人口少於六百萬。但在當時,有11箇中國城市有超過六百萬的人口。

中國的規模大概是西方人最難理解的事情。

另外一個帝國的遺蹟的因素就是儒家文化,是孔子的思想在中國社會及文化中持久的影響。儒家學説最重要的事是描述了一所北京附近的孔子的學校,描述了他們在社會上的地位,他們如何合理對待人們,如何對待家長,如何尊敬成年人,如何做一個好人以及如何當一個好的中國公民。

當時我拍攝的時候發現不管走到哪裏,都能看到宣傳和諧社會理念的海報。西方人總體上來説遠沒有中國人這麼對“和諧”感興趣,所以這也是我要給我的觀眾講的另一個重要的理念。

第二部電影:改變現代中國的力量

第二部電影是關於現代中國第二個非常偉大的影響力來源——毛澤東,這對西方人來説是一個很重要的、需要去理解的事。

我當時遊遍中國,去了湖南比如説,或者説可以叫作“毛澤東朝聖之路”。那真的是個很獨特的地方,讓西方人看到中國各地的人們是如何崇敬偉人毛澤東的,從各地來的人,敬仰着他的那個巨大的雕塑。

我在毛澤東韶山紀念所和一個遊客聊天,他説,“他給了我們一個新社會,一個新國家,一個新時代”。我在我們參觀的不同的毛澤東故居都聽到了類似的話。

對西方人來説,很難去理解這種對毛的懷念之情。

第三部電影:鄧小平和改革開放

這部片子的第三部電影是關於更近的歷史的,關於鄧小平的改革開放。

它引領我去了一系列引人入勝的地方,包括中國第一個所有制改革的實驗村。當時我在草稿裏寫,説2022年中國會佔全球消費品的20%。

現在西方的公司已經翹首以盼要把東西賣給中國消費者了。

我們需要中國,但過去只是我們有一個不錯的靈感然後中國來組裝零件,是不是不久的將來這件事要倒過來了?

這是我八年前提出的問題。

但是八年前,這個問題對於西方人來説不是特別的有吸引力,當時普遍判斷趨勢是加州那羣人設計未來,然後一切被拿到中國來組裝。

當時都説未來在美國,在歐洲,西方人將會保持科技優勢一段時間。我清晰地記得那時候我做這個電影的時候,見了一些傑出的德國工業家,“他們永遠做不出我們這種滾珠軸承”,他們説得斬釘截鐵。

美國人普遍相信中國人在科技領域永遠無法創造。

創造的活在硅谷,中國只能是簡單重複西方科技。早在八年前,當我看到重慶工廠生產的尖端產品時,我就很懷疑這種説法了。

我開始懷疑我的西方同胞是否過於自滿了。

當我一如既往地,在哈佛或者其它地方,被告知説,“中國學生沒有西方學生有創造力。是,他們工作時間更長,但他們沒有原創思想”。我説不相信。

當時我旅行的其中一站是聯想的研發部,就是那時候我開始意識到西方人在自欺欺人,中國很有可能在科創方面比肩美國,中國人已經到達了科學界的一些巔峯。

在《勝利與動盪》的時候,我同時還在思考西方人對中國懷有的模稜兩可的態度。

一方面,西方的學界以及政界慶祝中國成功幫助3億多人擺脱貧困;但與此同時,人們可以感受到西方世界潛在的一種心照不宣的渴望——中國將經歷某種危機。

對此,西方有關學者已經研究了二十幾年。

我真希望把過去二十餘年中所有研究中國危機的文章換算成一枚比特幣收入我囊中。而且毫無疑問,今年相關主題的研究更多了。

我在2011年曾説過,“中國的崛起令人望而生畏。”但是我們不妨想想如果中國經濟失敗了會是怎樣一種場景。

2011年,我正着手寫一篇有關“中美”的文章,其中心觀點是我在2007年與一位德國經濟學家共同想到的,即中國與美國正處於一種共生的關係。

”中國+美國”是世界經濟的核心要素,在世界經濟增長中佔有驚人的比重。這種共生經濟關係成功幫助世界渡過2008年爆發的世界經濟危機,這也恰恰體現了其價值。

我在《勝利與動盪》中提出的一個核心論點是:西方世界在很多方面依賴於中國持續的成功,因此試圖阻止中國的崛起從某種意義上而言是一種自我毀滅。

在向西方觀眾介紹中國時,很重要的一點是要提醒他們,儘管中國目前的GDP與美國不相上下,但是如今中國的人均GDP在IMF世界國家人均GDP排名中只排到73位,還處於相對貧窮的水平,這個排名在8年前比現在還要靠後。

當歷史學家預測未來時,我不覺得他與常人相比有什麼優勢。但是歷史的確有幫助,我相信你們也會同意,歷史幫助我在預測中國未來之路的過程中取得了合理的結論,那就是在勝利的同時伴隨着一些小小的動盪。