劉燕婷:從中國到阿格拉巴,從舞娘到宮裝,誰需要東方情節?

1992年迪士尼推出《阿拉丁》動畫,豐富了許多人的童年回憶;27年後的今日,迪士尼又翻拍了電影版,並對動畫片中的政治不正確處多加修正,包括刪除暗指阿拉伯人會野蠻割耳的歌詞,去掉偷竊會被剁手的畫面,堅持找有色人種出演要角等,誠意滿滿,故影評人稱之為迪士尼睽違多年的“道歉之作”。

但即便劇組看似下足功夫,卻仍遮掩不了這部片的東方主義本質,從場景到女性服飾,好萊塢的東方話語仍盛,只不過這次有了政治正確這層包裝紙,所以能説得更理直氣壯。

從中國到阿格拉巴

1992年的動畫將故事場景設定在“阿格拉巴(Agrabah)”這個虛構城市中。然而如果迴歸阿拉丁的原文,這段傳奇的發生地其實是中國,但這個“中國”,卻也不是現實世界中的中國。

一千零一夜從彙編到定本成書,歷經百年歲月,直至今日,仍有多種不同版本在民間流傳。而我們所熟知的阿拉丁與神燈、阿里巴巴與四十大盜,其實是法國東方主義學家安託萬·加朗(Antoine Galland)的創作。

加朗的法語譯本是歐洲最早的《一千零一夜》讀本,當時他以手上的敍利亞《一千零一夜》阿文原本為基礎,並順應當時的歐洲市場,刪掉了許多兒童不宜的色情片段,再添上其他東方故事,出版了12卷的譯本。據加朗自己的説法,《阿拉丁》是敍利亞馬龍派基督徒告訴他的民間故事,他再以此為雛型,改出了以下情節:

“在中國,有位名叫阿拉丁的少年,其與母親相依為命,過着貧窮的日子。有一天,他的叔叔從馬格里布來探望他們,但這位叔叔其實是魔法師偽裝的……”

由於加朗自己沒有留下記錄,故我們已無從得知,那位敍利亞人説的故事與加朗最後寫的,究竟有多大的差距。但故事裏的中國卻明顯是想象成分居多。首先裏面的人物雖都是中國人,卻人人都用阿拉伯名字:阿拉丁、穆斯塔法等;再次,阿拉丁被戒指精靈送回中國後,娶了“蘇丹的女兒”;另外書中也未有任何儒釋道色彩的描述,因此這裏的“中國”,反倒比較像另一個奧斯曼帝國。

不論中國的場景設定是否為加朗原創,阿拉伯古典文學本身也偶爾會出現“中國”這個詞,但要麼是作為簡單的地理名詞,要麼就是用以指涉極遠的國度。故“中國”只是個座標與遙遠東方,不具文化角色與文明功能。而迪士尼1992年的《阿拉丁》動畫,也在無形中用上了類似的邏輯。

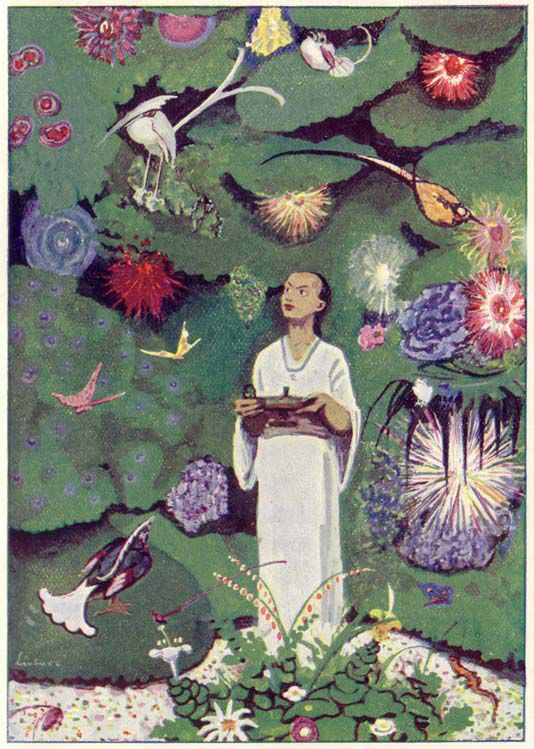

早年的《阿拉丁》繪本圖,畫家以清朝男子的形象來描繪阿拉丁

由於西方普遍認為《一千零一夜》是阿拉伯的民間故事,故阿拉丁的身份逐漸由中國人被洗成了阿拉伯人,這導致迪士尼在動畫中把場景由中國移到了虛構的阿拉伯城市——阿格拉巴。據動畫中的台詞描述,阿格拉巴位於約旦河流域,但細看其建築與城市規劃,卻明顯是印度摻了北非的結果,尤其是皇宮,是泰姬瑪哈陵的山寨版。

1992年動畫中的阿格拉巴城市樣貌

現實世界中的泰姬瑪哈陵

而迪士尼之所以要這樣設計,其實也沒什麼匠心獨具,不過就是搞不清楚印度與阿拉伯建築的區別,因此把所有"認知中的阿拉伯元素"一股腦地畫出來,其實就是把“腦中的東方元素”去掉中國、俄羅斯之後,全歸給阿拉伯的結果。

但這樣的阿格拉巴形象卻深入人心,導致有些西方人信以為真。2015年特朗普爭取共和黨的初選提名,民意機構Public Policy Polling(簡稱PPP)因而針對532位共和黨初選選民進行外交政策的意向調查,包括是否禁止穆斯林進入美國、是否相信“9·11”陰謀論等。而當中有個題目是:

“你是否支持政府轟炸阿格拉巴?”

結果竟有30%的受訪者投下贊成票;PPP同時也對民主黨的初選選民問了一樣的問題,竟也有19%的受訪者表示贊成。這些人或許看過《阿拉丁》,故把阿格拉巴當作真實存在的地點;或是連《阿拉丁》都沒看過,只是覺得城市名很有阿拉伯風,而所有阿拉伯城市都該炸,所以大手一揮,選了贊成。

PPP當年的推特推文

而在今年的真人版電影中,迪士尼仍沿用了阿格拉巴的地名,但大大調整了其風格。首先製作團隊為求考究,遠赴約旦沙漠取景;但當有人建議導演可到摩洛哥拍攝室內戲與街景戲時,導演卻以“缺乏魔幻性”為由拒絕了。結果最後所有街頭、宮殿戲,全在英國片場搭景拍攝、特效重製。

宮殿一景

宮殿二景

平心而論,此次劇組確實比動畫片的團隊用心,許多街景都忠實採用了中東建築的元素;但在室內景上,卻仍陷於東方情節而不可自拔。阿格拉巴宮殿雖有着奧斯曼建築的外貌,但其室內設計卻雜亂不堪,明顯是把緬甸佛寺與拜占庭建築的元素隨意雜揉成羣,甚至偶而還能見到非洲的藝術品。

劇組雖説自己力求考證,但在建築與室內設計上,卻仍超脱不了一廂情願的東方想象,隨意配置異國元素,以魔幻效果為由巧立名目,但説到底就是一鍋胡亂加料的文化大雜燴。

從舞娘到宮裝

如果説迪士尼在《阿拉丁》的建築設計上大玩東方情節,那麼在茉莉公主的形象塑造上,那可以説是根深蒂固東方想象的再現。

1992年的動畫中,茉莉公主身穿一套水藍色的"中東服飾",上半身其實就是件類似比基尼的小可愛,下半身則是所謂的後宮褲(Harem Pants)。

茉莉公主在動畫片中的造型

而這樣的造型與其説是宮廷裝,不如説是性感“東方舞姬”的投射,與我們今日見到的肚皮舞衣其實相去無幾。但這種袒胸露肚的舞衣,其實也是西方的發明,與原始的肚皮舞衣相去甚遠。

現代肚皮舞服,攝於1957年

若考察波斯、奧斯曼留下的細密畫作品,便可發現傳統的肚皮舞服其實相當保守,且也有男女共舞的場景,絕非今日被清一色性感舞姬寡佔的場景可比。

奧斯曼畫家Abdulcelil Levni筆下的肚皮舞者,其雙手持響板,可隨音樂伴奏

傳統的波斯肚皮舞者

現代肚皮舞衣其實是西方接觸到佛教天女、敦煌壁畫等流動造型後,自行創發的產物,後隨殖民勢力一同傳入中東。從1900年代初的開羅夜總會起,老闆為吸引西方觀光客,便命舞者穿上這類清涼舞服;久而久之,傳統舞服銷聲匿跡,三點式的服裝反倒鳩佔鵲巢,如今唯有透過語言,才能看出一點殘留的歷史痕跡。肚皮舞衣的阿拉伯文為Bedla(بدلة),意為西服,顯示其為西方引入的產物,而非本土文化所有。

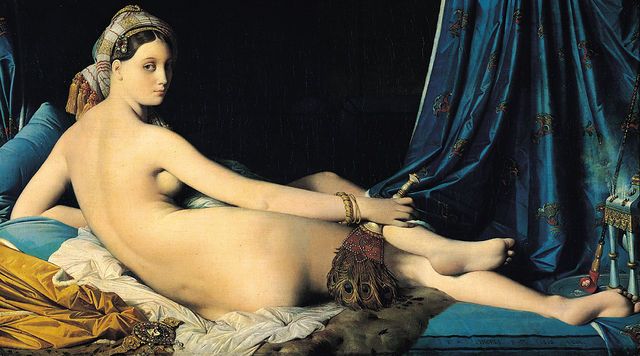

而西方之所以用色情目光來凝視肚皮舞,與所謂"後宮想象"息息相關。歐洲人大約在18、19世紀接觸到肚皮舞,並將其納入東方後宮活動的想象圖景中。當時西方世界的東方觀已由中國逐漸擴及奧斯曼,且因其與奧斯曼有較多外交來往,例如某些大使夫人會受邀至後宮作客等,故興起了一波後宮描繪潮。而在這些作品中,所謂奧斯曼後宮,其實與蘇丹私人妓院無異,裏面的女人若不是全裸斜躺,就是羣聚沐浴、彈琴,等待蘇丹召幸。

安格爾以奧斯曼後宮為題的作品《大宮女》

而殖民活動開始後,中東服裝更作為異國元素進入了西方的成衣界,其中最著名的就是所謂後宮褲。後宮褲的原型為奧斯曼的şalvar褲,也就是上部寬鬆、但在腳踝處收緊的褲子,男女皆可穿,並因帝國版圖擴張而廣佈中東世界,直到凱末爾西化改革才從流行單品成了古董。

當年法國人殖民阿爾及爾,見到了許多身穿şalvar的婦女,於是其首先在1910年傳入巴黎時裝界,隨後又以後宮褲的名字,在西方各國流傳,這才有了茉莉公主的下半身造型。

身穿şalvar褲的伊斯坦布爾婦女、孩童,右為當時婦女的外出裝束

身穿şalvar褲的亞美尼亞人

身穿şalvar褲的阿爾及爾婦女

1911年的西方後宮褲海報

1992年迪士尼動畫中的茉莉公主造型,其實就是用印度天女的上半身配上後宮褲,與畫阿格拉巴城的邏輯一樣,把所有非中國、非俄羅斯的東方元素混在一起,但又要迎合西方大眾所謂"性感東方"的想象,所以還幫茉莉加了乳溝。

而在今年的真人版中,劇組明顯感受到了政治正確的壓力,考究許多。雖還是有幾套豔俗的東方舞姬亮片裝,但也多了些奧斯曼時期的宮廷服飾造型。可惜劇組一番狀況外的服飾説明,還是摧毀了這種用心營造的假象。

茉莉公主的片中造型

劇中茉莉公主面對求親者時,穿了套粉紅禮服,上綴金色亮片,裙襬內則是件松綠長褲。劇組解釋,在裙內穿長褲是茉莉公主“反抗教條、保持自我”的態度展現。然而若考察奧斯曼時期的細密畫,在裙內着褲裝本就是貴族婦女的習慣,而非反抗體制刻意為之。

茉莉公主相親裝

奧斯曼貴族婦女圖像

而除了硬把服裝跟女權扯上關係,劇組顯然也想讓茉莉身兼印度公主的角色。片中有段茉莉離家出走的情節,其身上服飾與南亞的傳統服裝Shalwar kameez並無二致;而其等待阿拉丁時所穿的禮服,更與寶萊塢戲服高度重迭。

茉莉公主的離家出走裝

流行於南亞的Shalwar kameez服

茉莉公主等待阿拉丁時所穿的禮服

《阿拉丁》這部片的服裝設計,其實透露了好萊塢普遍的東方困境,即設計師無法剋制自己的創造欲,即便有堆積如山的史料、圖卷供其參考,仍不願尊重東方自身的傳統,非得自己設計一種混搭風,才算對得起這份工作。

細數過往好萊塢出品的東方主題片,《藝妓回憶錄》、《木乃伊》等都算是這類思路下的"傑作",即設計師重視氛圍勝過考究,但仍會對外宣稱自己如何用心,以作為博取眼球、甚至提名獲獎的依據。

《藝妓回憶錄》戲服

《木乃伊》戲服

誰需要東方情節?

但話説回來,《阿拉丁》本身就是個東方主義學者寫出來的偽中國風故事,劇組其實大可開誠佈公,表示自己就是要做跨越國族的東方主義作品,尊重加朗的原創,讓世界看看18世紀浪漫主義思潮下,歐洲人如何重塑中國與阿拉伯世界的圖像,可惜這不是好萊塢現有的生存策略。

在政治正確當道的今日,尊重少數、重視少數文化的風氣逐漸滲入西方影壇;而好萊塢、文學界、藝術界雖是西方的東方主義大本營,但面對這種思潮轉變,卻也能適時調整。

首先在《阿拉丁》這種影片上,片商開始找有色人種出演,一反早年由白人飾演的慣例,但究竟要找印度人或阿拉伯人,他們卻不會繼續計較下去,就像東方女性的角色,究竟由中國人、日本人或韓國人出演,他們也覺得無關緊要。

在相同的邏輯下,片商宣稱自己尊重原創、考究阿拉伯文化,其實還是欺世盜名,換個方式把阿拉伯與印度元素混在一起,只是做得低調一點;但“道歉之作”的名號卻能為自己賺進大把鈔票,觀眾認為自己看了部片商宣稱的“女性主義”、“重視阿拉伯”的電影,其實雙方心照不宣,這部片給了彼此東方情結的快感,只是換了張政治正確的包裝紙。

而這種販賣東方風情的舉動,卻也不全然是西方的專利。放眼中國影壇,每年產出的古裝劇中,究竟有幾部真正考究歷史之作?又有幾部歷史劇不是按照偶像劇的邏輯來演?無獨有偶,日本也面臨了同樣的困境。

三島由紀夫曾在1969年表專欄文章,批評了二十世紀六十年代的日本和服復興運動:

“近來……就人們對它又興起一種像對舶來物那樣的興趣而言,和服,看起來成了一種新的時尚。但它不再像過去一樣,是我們古老而根深蒂固的傳統的一部分了……女人們不再記得——這曾是她們世代相傳的教育的一部分——怎樣自己把和服穿起來……男人們也失去了他們對和服的自然而然、習以為常的熟悉;現在,他們裝逼兮兮地把和服穿在身上,像是要做出某種反抗或超克時代之常規的姿勢。”

當年的日本和服復興運動與現下的漢服狂熱其實相去不遠。穿衣習慣的改變並非獨立事件,而是一個時代傳統的沒落,也是人們擁抱西方現代性的結果。因此時至今日,當日本人穿上和服、中國人穿上漢服、或收看古裝劇的現代人,其實都避免不了心中的東方主義奇想。

今日我們生活的世界,東方主義已是無處不在。好萊塢片商可以用政治正確來販賣東方情節,東方人也可以一邊批評西方、一邊玩自己的東方主義。因此,《阿拉丁》這部片是不是東方主義,或許不是重點,因為這只是片商的噱頭;我們該正視的,反而是人們普世的“東方情結需求”,當我們在西方現代性上越走越遠,這樣的需求便只會日趨強烈,對象既能是他者,也可以是自我,現代不止,東方不死。