文揚| 70年對話5000年(11):中國“是一個偽裝成民族國家的文明”,該怎麼理解?

【文/觀察者網專欄作者 文揚】

本系列一直在交替使用以下幾個概念説明中華文明的唯一性:一個是唯一延續的文明,一個是“廣土巨族”,一個是“天下”型定居文明。第一個是流行已久並流傳很廣的定論,第二和第三個是本人近幾年創造出來並嘗試着用於理論建構的。

需要説明的是,雖然在論述中三個概念會交替使用,但在邏輯上這三者卻不是並列的。在我的概念體系中,前兩個其實是後一個的結果——“廣土巨族”是文明的空間特徵,5000年延續未中斷是文明的時間特徵,歸根結底都源於“天下”型定居文明這個本質。因為是天下定居,所以最終形成了廣土巨族;因為是天下定居,所以生存下來並發展至今。

概言之,“天下”型定居文明是中華文明區別於所有其他文明的一個本質性的特徵。

為了清楚地論述這個問題,需要界定一些基本概念:從邏輯上講,天下與無天下相對,定居與遊動相對,廣土與狹土相對,巨族與小族相對,文明延續與文明覆滅或中斷相對,文明社會與蠻族社會相對,農耕社會與狩獵採集社會、漁獵社會和畜牧社會相對,中原與草原地帶、森林地帶、戈壁地帶和高原地帶相對。

典型的無天下的定居文明,如歷史上的印度社會,有大規模的定居,但支離破碎、各成一體,不成天下。典型的遊牧-遊獵文明,例如歷史上中國北方的戎狄或諸胡和歐亞大草原上的各個騎馬民族社會,沒有固定的都城和要塞,只有移動的氈帳。典型的遊商文明,例如歷史上往來於歐亞非三大洲樞紐地帶使用駱駝以及地中海上使用船舶的各個行商民族的社會,城市就是商路驛站,經濟就是長途販運。典型的遊盜文明,例如歷史上西北歐和俄羅斯一帶專以入侵南方定居社會家園並鵲巢鳩佔為能事的森林裏的蠻族社會、草原上的騎馬民族社會、或海上的海盜民族社會。

除了定居,都是遊動。拉丁文nomad的原意就是“沒有固定居住地的人們”,可以指在一個地區內隨季節往來的“遊牧人”,也可以指四處遊走的“草原畜牧者”或“狩獵採集者”,還可以指四處遊走的工匠或商人,所以應該統稱遊動人,而不是專指遊牧人。在早期歷史上,遊動社會其實就是定居社會的前身,甚至還是基因上的同源兄弟,只是因為出現了定居社會,它們才被冠以“遊團”之名。但是,一旦定居農耕社會走上新的演化路徑,兩者之間的差別就越來越大,直到成為了互為他者、互為鏡像的兩種異質文明。

文明的概念,可以從縱向的時間和橫向的空間兩個維度上界定。在時間上,文明被理解為人類歷史甚至宇宙歷史在演化到某個時期出現的一個突變現象,它以定居的出現、農業的出現、“真社會性”的出現、城市和國家的出現為起點,以社會不斷髮生變化、複雜性逐漸增加、能量流和信息流大規模聚集為特徵,並與那些停滯的或發展極為緩慢的、長期保持在居無定所的遊團狀態的野蠻社會或矇昧社會相對。

在空間上,全新世氣候到來之後,文明在地球表面不同地區先後出現。由於不同地區的人類社會面臨不同的氣候變遷、地質變遷和動植物變遷,文明的演化在不同的地理區域呈現出完全不同的歷史過程。如黑格爾所説的,各民族歷史都有自己的“地理基礎”,或杜蘭特所説的“地理是歷史的子宮”。於是,不同文明被理解成為與不同種族、不同民族或不同文化緊密相關的一個概念,與不同文化的盛衰興亡保持同步,相互之間有了對照和比較的意義。

文明與政治的關係。雖然一般來説文明本質上是文化實體而不是政治實體,而且一個文明可能包含多個政治單位,但是對於中華文明這個“天下”型定居文明來説,文明和政治實體幾乎就是重合的、一體的。正如某些西方學者所説,中國“自命是一個國家的文明”,中國“是一個偽裝成民族國家的文明”。其根本原因在於,中華文明作為最為持久、最成規模的定居農耕文明,始終離不開一個能夠履行維持秩序、制定法律、確立制度、徵繳税收、進行戰爭、談判條約等職能的政治實體。在很大程度上,中華文明就是靠中華政治傳統支撐的,中華政治傳統所致力於解決的基本問題,也正是中華文明所面臨的基本問題,兩者密不可分。

以上述這些基本概念為基礎,下面針對中華文明這個“天下”型定居文明的獨特性,以及其政治傳統的獨特性,進行一個討論。

文明對照中反映出的獨特性

今天的學者們在説到他者文明或異質文明時,往往缺省地聯繫到西方文明,自西學東漸、西力東擊之後,關於中西文明互為他者、互為鏡像的文章著作就多如牛毛,不勝枚舉。但實際上,在中華文明5000多年歷史上,西方文明進入視野不過是近幾百年的事,而在絕大部分的歷史時間內,中華文明長期以來面對的他者文明,是歐亞大陸乾旱帶上的草原文明。所以,要討論中原定居農耕社會,必須同時討論與之相對的草原騎馬民族社會。先回顧一個歷史片段:

1215年,成吉思汗的蒙古大軍攻佔了當時金朝的中都,也就是今天的北京。此前,蒙古人已經接受了金朝女真人的臣服和納貢,但最終他們還是在劫掠了所有的財物之後,徹底毀滅了這個城市。雖然成吉思汗日後的繼任者們逐步懂得了如何統治和管理中原的定居社會和城市,而在當時,蒙古人對於這些繁華的城市卻完全不知所措。同一年,蒙古大將木華黎短短一個秋天即在金國土地上“取城邑凡八百六十有二”[1],但最後或者屠城,或者丟棄,總之是不要。

圖1:1227年中原形勢圖(圖源zh.wikipedia.org)

蒙古人自己沒有城市,最多仿照城市模樣將氈帳圍成一個圓形。但是他們在定居民族土地上攻城拔寨的速度奇快。每次進攻一個城市,蒙古人會首先清除四周所有的鄉村,一方面用這些做了俘虜的當地農民做攻城的前鋒,一方面通過斷絕城市的供給線困死城中居民。既然城市和周圍四域的農村對於蒙古人都是不可理解的,也是不需要的,那麼連同建築物和人口一起消失掉,變成平地或牧場,就是最好的結果。傑克·威澤弗德寫道:

於蒙古人而言,農田就是草地,就是花園,農民就像是放牧着的動物,而不是食肉的真正人類。蒙古人用指稱牛羊的相同詞彙,來指稱這些吃草的人。眾多的農民就如同是許多的牧羣,而當士兵把他們圍捕起來或趕走他們的時候,士兵們也會使用圍捕犛牛一樣的詞彙與情感,來圍捕農民。[2]

以文明立場觀之,城市就是文明的象徵,文明通過城市朝向複雜性增加和能量流、信息流聚集的方向演化。那麼蒙古人的屠城和燒城,就毫無疑問應該被解釋為野蠻毀滅文明,是文明的反面。但事情並不如此簡單。

城市是從定居開始的,而定居生活方式,尤其是定居農耕生活方式的產生,在起源時期卻不那麼理所當然。

現代人類歷史開始於20萬年前智人的出現,而農業的出現最早可追溯到大約1萬年前,這就意味着人類歷史的95%的時間並不從事農業,而是從事狩獵採集(Hunter-gathering),人類過上依靠馴化動植物維持生計的農業生活,也是最近5%的歷史裏才發生的事。

好比一個活了100歲的人,95歲之前從來沒有固定的住所,最近5年才相對穩定下來,不再四處遷徙了。而95歲之前的他,還經歷過兩次漫長的冰川期。第一次從大約他不滿1歲的時候開始,一直持續到他不到40歲的那年。剛剛才暖和了幾年,第二次冰川期又來了,從他45歲那年開始,一直持續到他92歲半。這也就意味着,可憐的他在95年四處流浪狩獵採集生活中大約90%左右的時間還是在嚴酷的冰川環境中度過的。需要記住的是,95年來各種環境通過壓力和刺激所引起的所有基因突變,都在他今天100歲的身體裏。

這是理解定居農耕社會出現的一個關鍵點。簡言之,從個體來講,現代人類不像是為了當上安土重遷、男耕女織、上有老下有小的農民才經歷漫長演化歷史的。如果考慮到也許四肢着地更適合今天需要彎腰駝背從事的大多數農活,如鋤地、播種、施肥、收割等,那麼當初何必還要演化成直立人呢?相比之下,那些自由自在地四處遷徙、殺氣騰騰地圍捕大型獵物、所到之處天當被地當牀萬物皆備於我的狩獵採集者,不是與此前95%生命歷史裏的演化邏輯更為一致嗎?

圖2:史前農業和農民(圖源網絡)

1215年的亞洲大陸,蒙古人的成吉思汗帝國之外,中國北方是通古斯女真人建立的金朝,中國南方是中原漢人退守南方後以杭州為都城建立的南宋;西北部的甘肅和鄂爾多斯是西夏國的領地;塔里木河西北居住着回鶻人;楚河一帶由喀喇契丹帝國統治;整個伊朗由花剌子模的蘇丹統治;塞爾柱蘇丹們則瓜分了亞洲剩下的地區。

雖然此時距離1萬多年前最早的定居社會出現已經很久了,距離5000多年前中華文明起源時期也已經過去幾千年了,但實際上,13世紀的這幾個社會仍然各自保持在從文明初期就開始分岔的演化軌道上。

南宋之時,程朱理學正盛。二程説:“父子君臣,天下之定理,無所逃於天地之間。”[3]“大綱不正,萬目即紊。”“名分正則天下定。”朱熹説:“綱常千萬年磨滅不得,只是盛衰消長之勢,自不可已,盛了又衰,衰了又盛,其勢如此。”[4]

二程和朱熹都沒看到南宋滅亡。但即使是北宋,在當時也是個收縮的、偏安的“小天下”。南宋時更是退到了淮河,連華夏族發祥地中原都丟了,“登臨莫向高台望,煙樹中原正渺茫”[5],與秦漢和隋唐時期的“大天下”早已不可相提並論了。設身處地為其時的士大夫們想想,家國天下破碎如此,大綱名分紊亂如此,還在繼續堅持“天下之定理”、“綱常千萬年”毫不動搖,真是不容易。這説明了什麼?至少説明了兩點:一、中華政治中的正統性觀念,與定居文明的本質極為相符,根本不能動搖;二、中華文明中人,對於自身文明的信仰極其堅定,根本不會動搖。

什麼是正統?歐陽修説,“王者,所以一民而臨天下”。意思是:天下是地緣概念,不是血緣概念,民是天下人的概念,不是某一族的概念。所以,王者是華夏人還是蠻夷戎狄,並不重要,王者是正還是篡,也不重要;唯一重要的,是能夠“合天下於一”。堯舜夏商周秦漢唐,屬於居天下之正,合天下於一,這固然好;可是如晉、隋,王者不得其正,但亂世裏奮力而起,有功有德,最終也合天下於一,所以也是正統。

70年對話5000年,今天回顧地看,中國歷史上“王者不得其正”的情況很多。不正,名分不正、上位手段不正、種族不正、包括階級不正,都算。但是在中國社會,這些不正而王的情況都能接受。因為中華政治傳統中有“民貴君輕”和“天下為公”的思想,“合天下於一”才是終極目的,“一”就是“公”,就是“同”。而天下不是別的,就是萬民,與天地合為一體的萬民。

這是定居農耕文明區別於各種遊動文明最主要的地方。因為只有定居農耕的生活方式才使得一個社會與一塊固定的“家園”土地緊密聯繫在了一起,從此地理環境的所有要素便深深地嵌入到了整個社會當中。狩獵採集社會是沒有這種聯繫的。根據學者的調查研究,在阿拉斯加的狩獵採集社會,帳篷每年移動的距離超過400公里,覆蓋的地理範圍大概有8萬平方公里。南美哥倫比亞的狩獵採集社會,一年內帳篷移動的距離約280公里,覆蓋的地理範圍是3000平方公里。範圍大小的差距,與地理環境無關,只因植物的生長季長短不同而產生,一般來説,生長季越長,遊動部落覆蓋的範圍越小。[6]

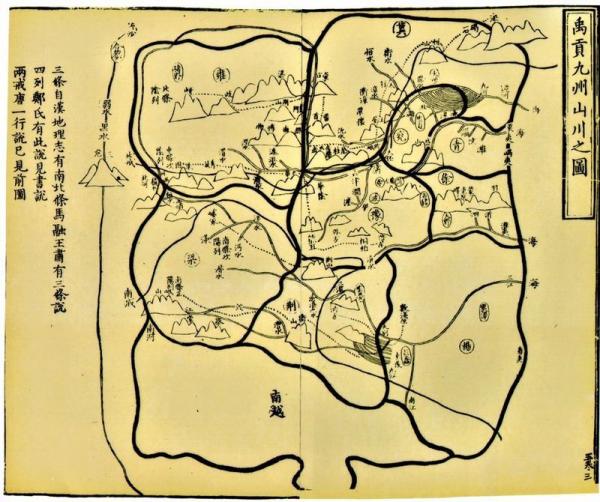

而與一塊土地建立起家園關係的定居,則意味着無論自然界所賦予的植物生長季多長多短,定居者都要通過耕種和養殖,將土地上的生長改造成能夠符合自身的生活需要。這在當時算是一個巨大的挑戰——既然定居在了這裏,就再也不離開了;既然轉變成了農民,就再也不回頭了。這就是為什麼中國人從傳説中的“五帝”時代就開始了一場席捲全部家園土地的農業革命。這也就是為什麼中國人從各民族普遍的圖騰崇拜很快轉向了地理方面的山形祭祀、山鎮祭祀、封禪行典、五嶽行典,直到中華民族獨有的嶽鎮海瀆祭祀。而“天下”這個中華文明最為核心的觀念之一,正是從“五嶽四鎮”、“四海四瀆”、“大小九州”等這些地理觀念中自然而然浮現了出來。

圖3:禹貢九州圖(圖源網絡)

這也正是中國定居農耕社會“家-國-天下”三層結構的由來,沒有大規模的定居和農耕,不太可能建立起從家國到天下的固定聯繫。為什麼中國人最早完成了從神意政治向天意政治的轉變?而天的觀念也從“皇矣上帝,臨下有赫,監觀四方,求民之莫”[7]的人格神轉變成了“穆穆在上,明明在下,灼於四方”[8]的抽象物?歸根結底,也是因為定居農耕生產生活與家園土地這個地理環境之間形成了固定聯繫所導致的。

所以,概言之,定居農耕生產生活方式不變,天也就不變;天不變,道亦不變;道不變,綱常千萬年。這就是為什麼程朱理學即使在南宋“小天下”、“小朝廷”之下,仍然講得那麼理直氣壯,理所當然。

再看北方的蒙古那邊。

兩邊的歷史不能比。中原定居農耕社會幾千年了,而蒙古部落不過是公元9世紀才似有似無從那個被稱為“蒙古地方”的位置出現。城市也不能比。陶寺遺址考古發現的堯都,絕對年代主體為公元前2300年至公元前1900年之間,面積達300萬平方米以上。所發現的宮城東西長約470米,南北寬約270米,面積近13萬平方米。墓地面積在3萬平方米以上。年代更早的良渚古城面積290萬平方米,如果包括外城,面積竟達到800萬平方米。而當時的蒙古人一個真正的城市也沒建設過。其他如典章文物、禮器樂器、文學藝術、飲食服飾…所有代表文明程度的東西,更是不能比。

然而,他們卻代表了新一代的遊動社會,而此起彼伏、到處出現的遊動社會從未在文明歷史中缺席。與定居農耕社會在演化路徑上分道揚鑣之後,遊動社會通過誕生出騎馬民族,最終又以更加強勢的介入回到了文明演化的主流中來。

定居農耕社會中的農民,實際上處在一種與農業的共生關係中——農民開墾了土地,土地也反過來塑造了農民;農民馴化了稻穀和家畜,稻穀和家畜也反過來馴化了農民。這就是自然界普遍發生的共生現象。[9]

而同時期的遊動社會也是一樣。那些分佈在歐亞大陸乾旱帶不同地區上的狩獵採集社會,在距今1萬多年前後也發展出與畜牧業的共生關係,實現了對牛和羊的馴化。有所不同的是,由於牛和羊都是天生就逐水草而移動的,所以這種馴化並沒有影響到遊動社會的移動性。

之後,定居農耕社會中出現了城市,這是文明演化中的一個突變。按説這個突變可以將遊動社會遠遠甩在後面。但是,上帝沒那麼仁慈。與定居社會中城市的出現相對應的,是遊動社會對馬的馴化——與城市代表的演化方向正好相反的一個突變。考古學家在俄羅斯南部草原地帶的德瑞夫卡遺址(公元前4200—前3700年)發現了大量馬匹的遺骸,這説明,馬匹的馴養並且用於坐騎大約在公元前5到前4千紀,時間在車輪發明之前。在哈薩克斯坦北部,在公元前4到前3千紀的一個村落裏所挖掘出的所有的動物遺骸中,有99%屬於馬的遺骸,這表明那兒的人們曾專門進行馬的培育。[10]

第一個成功馴化了馬匹的部落到底是哪一個,已經沒辦法考證了,但回顧地看,這個部落卻位列於最早打開人類歷史潘多拉魔盒的人羣之一。可以説,遊動社會的農業發展到了馬的馴化和使用這個階段,不僅與自己過去徒步進行狩獵採集的歷史拉開了距離,而且反過來形成了相對於定居農耕社會的競爭優勢。

圖4:騎馬民族與徒步民族(圖源網絡)

在整個歐亞大草原,對馬匹的馴化,讓這一地區從東部到西部成為了一個覆蓋面積巨大的文化整體,考古學家在相距遙遠的不同地區發現了具有驚人相似性的文化遺存。他們有些是定居農耕部落,有些是狩獵採集部落,有些則是趕着牧羣、依照季節的變化作定期巡迴流動的早期遊牧部落。但是,自從實現了對馬的馴化之後,出現了一種文化統一的趨勢,過去是哪一種生活方式變得不重要了,馬、大草原、弓弩和金屬刀劍共同造就出來一種新型人類——具有高度機動性的、好戰的“騎馬民族”。到了青銅器時代晚期和鐵器時代早期,這些被考古學家們統稱為“斯基泰-西伯利亞民族”的新型人類在中歐亞地區的勢力急劇膨脹,四處出擊。亞述人和希臘人的古代文獻記錄了這些四處遊動的蠻族部落,並分別命名為“辛梅里安人”(Cimmerians)、“斯基泰人”(Scythi-ans)、“塞種人”(Sakas)。[11]

正如羅馬史家馬西林那斯(Ammianus Marcellinus)所記錄的那些於公元4世紀長驅直入掃蕩歐洲東部的匈奴人——他們不會耕種,從來沒有摸過犁柄,沒有固定的住宅,經常坐在馬背上,在馬背上做買賣,在馬背上飲食,甚至在馬背上睡覺。[12]日久天長,一個離開了馬的草原人等於廢人,而一旦坐到了馬背上,廢人就變身成了超人。“騎馬民族”相對於所有徒步的民族在戰爭中的優勢,一直持續到20世紀第一次世界大戰坦克車和卡車的出現才宣告結束。歷史上先後出現的那些大的征服,如喜克索斯人對地中海世界的征服、匈人對歐洲的征服、歐洲人對南北美洲大陸的征服,無不是建立在馬上戰士相對於徒步戰士的戰鬥力優勢基礎之上的。而13世紀的蒙古人正是歷史上所有“騎馬民族”中最偉大的征服者。

蒙古人的征服史再一次告訴人們:定居農耕社會通過創造推動了文明的演化,但蠻族社會卻可以通過毀滅以另一種方式推動文明的演化。

如果聯想到不僅是草原上騎馬民族的遊動社會,同時還有森林裏遊獵民族的遊動社會,還有遊商民族的遊動社會、遊盜民族的遊動社會,那麼定居農耕社會本身的文明和政治傳統就應該從獨特性上來考察,而不是從普世性上來考察。為什麼中國政治傳統追求“大一統”,追求“天下為公”,追求“小康”和“大同”?而不特別強調“自由”、“權利”和“個體主義”?歸根結底也是因為“天下”型定居文明的獨特性使然。

順便説一句:個人的自由和權利,其實是極簡單的事,因為遠古時代的狩獵採集者們就是最自由的,只要他有本事一個人離羣索居,就可以宣稱所到之處目力所及的所有動植物都屬於他的權利範圍,想怎麼擁有都行,完全沒人管。這其實就是人類自由和權利觀念的那個源頭。所以,今天的西方人宣揚自由主義還算情有可原,畢竟他們是最晚一批從森林裏出來的人,出來以後一直也沒停止打打殺殺,早年狩獵採集生活的記憶長期保持着新鮮,總要再給他們幾千年的時間慢慢冷靜。而今天一些中國人也跟在西方人後面起勁高喊自由主義口號,則顯得很奇怪,因為自己的祖先是世界上離開森林定居平原最久的人,記憶中應該早就沒有了一個人在森林裏打獵的景象了,那股原始衝動是從哪裏來的呢?此時題外話,就此打住。

總之,通過對定居農耕社會與騎馬遊動社會之間的文明對比,可以更深地解釋中華文明和中華政治傳統的獨特性。70年對話5000年,今天的中國實在不必繼續糾纏在中國和西方這個二元論的對比當中。習近平主席説,文明是多彩的,文明因互鑑而發展。這正是關於中原文明與草原文明數千年互動歷史的準確描述。沿着這個方向,可以展開更多的關於中華文明和中華政治傳統的討論。下一篇將從文明的生存和延續方面繼續探討中華政治傳統獨特性,敬請關注。

註釋:

[1]《元史·本紀一》

[2]傑克·威澤弗德(Jack Weatherford)著,温海清譯:《成吉思汗與今日世界之形成》

[3]《二程遺書》卷五

[4]《朱子語類·論語六·為政篇下》

[5]柴望:《越王勾踐墓》

[6]亞歷山大·H·哈考特著,李虎等譯:《我們人類的進化:從走出非洲到主宰地球》

[7]《詩經·皇矣》

[8]《尚書·呂行》

[9](美)大衞·克里斯蒂安著,劉耀輝譯:《大歷史:虛無與萬物之間》-北京:北京聯合出版公司,2016年8月

[10]狄宇宙著,賀嚴等譯:《古代中國與其強鄰:東亞歷史上遊牧力量的興起》

[11]同上

[12]陳序經:《匈奴史稿》-北京:北京聯合出版公司,2018年5月

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。