姚雲竹:中美軍事關係——從準同盟到競爭對手?

【文/ 姚雲竹】

1978年12月16日(華盛頓時間12月15日),中美兩國同時發表了《中華人民共和國和美利堅合眾國關於建立外交關係的聯合公報》,宣佈兩國於1979年1月1日起正式建立外交關係。2019年,中美建交已經40週年。當我們回首中美兩國軍事關係的歷史時,不能忘記40年前,驅動兩國恢復外交關係的重要原始動力,是共同的地緣戰略考慮和一致的軍事需求。中美建交後,軍事領域曾經是兩國政府高度關注、並致力於優先進行合作的領域。

隨着冷戰的結束,隨着美國亞太同盟體制的強化及其亞太前沿兵力部署態勢的提升,隨着中國軍事戰略目標的多元化和軍事力量的海外拓展,雙方在軍事領域的利益碰撞面呈現出日益擴大的趨勢。20世紀90年代中期,中美軍事利益的衝突集中在涉台問題上。而進入21世紀後,軍事利益的衝突逐漸擴展到東亞其他地區。這突出反映了兩國之間存在着潛在的地緣戰略競爭關係,預示着兩國在東亞陸海銜接地帶發生軍事危機的風險不斷升高。針對這一情況,中美都有預防和管理軍事危機的強烈願望,並進行了實際的努力,取得了一定的成果。同時,雙方也越來越認識到,在東亞以外的地區,在全球軍事與安全事務中,中美存在着廣泛的共同利益,在多邊框架中進行軍事合作的機會也日益增加。

一、中美軍事關係的歷史與現狀

在20世紀60年代和70年代初,美國深陷越南戰爭的泥潭,國內民眾反戰呼聲日益高漲,與蘇聯進行綜合國力競爭的信心亦有所下降。而中國在深陷“文化大革命”浩劫的同時,還要面對兩個超級大國的嚴重安全威脅。中美在重要的歷史時刻,都認識到共同抵禦蘇聯和維護亞太安全穩定,符合兩國的共同戰略利益。1972年,中美雙方基於地緣戰略的考慮恢復了交往,軍事合作是早期交往中頗具實質意義的內容。例如,1976年中國軍方曾邀請一些美國專家來華走訪和座談,提供詳細的軍事諮詢。1977年美國家安全顧問茲比格涅夫•布熱津斯基訪華時,隨行人員中有負責空間與防禦科學的副顧問本傑明•休伯曼(Benjamin Huberman),與中方的會談包括了軍事合作的內容。同年,美國總統科學技術顧問弗蘭克•普雷斯(Frank Press)率領科技代表團訪華時,隨行人員中也有非常敏感的軍事科技部門的代表,如宇航項目的負責人。但是,在這一時期,美國還沒有制定與中國進行軍事合作的計劃,而中國強烈反對美國與台灣保持聯盟關係,在台灣駐紮軍隊和向台灣提供武器裝備,中美的軍事合作只能是初步的和試探性的。

尼克松訪華

1979年中美正式建交後,軍事關係得到優先發展。1979年美國參眾兩院代表團分別訪華,討論了中國購買美國軍事技術、美艦訪華、情報合作等問題。1980年兩國國防部長實現了互訪,開啓了其後十年積極和務實的軍事合作。1983年9月,美國防部長温伯格(Caspar W. Weinberger)訪華,雙方確定了以高層互訪、專業對口交流和軍事技術合作為主要內容的交流框架。80年代,中國派出包括軍委副主席,國防部長,海、空軍司令員等九個高級別代表團訪美;美國則派出包括國防部長、副部長、助理國防部長、參聯會主席、太平洋總部司令、軍種參謀長等15個高級別代表團訪華。高層互訪深化了對抗共同敵人的戰略共識,為軍事關係奠定了友好發展的基調。兩軍之間的對口交流活動也頻繁進行,包括軍事院校交流、訓練觀摩、條令理論研討、軍艦互訪、軍事設施參觀等。對口交流促進了兩軍各層級的互相瞭解與信任,促進了操作層面的合作。然而,軍事合作的最大亮點是在軍事技術領域:美國國會不斷放寬對中國出口軍品的限制,給予了中國相當於非北約盟國的友國待遇,中美就軍品採購、軍事技術合作、技術轉讓等達成了一系列協議,包括“黑鷹”運輸直升機、反潛魚雷,戰術防空雷達通信器材等軍事裝備的採購,殲-8戰鬥機電子設備的改造等。整個20世紀80年代,軍事關係的發展具有起點高、進展快、內容實的特點,是兩國關係中最有活力的部分。

中美軍事合作的蜜月期在90年代戛然而止,隨後出現的東歐劇變和蘇聯解體,抽走了中美軍事合作的基礎。雙方的軍事交流全部停止,未完成的軍事技術合作項目被終止,美國還帶領西方國家對中國長期實施技術封鎖和武器禁運。2005年,當歐盟討論解除對華武器禁運時,美國通過一輪緊鑼密鼓的外交活動,強力阻止了歐盟對華解禁的行動。

20世紀90年代和21世紀的第一個十年,中美軍事關係不僅無法達到20世紀80年代的水平,而且成為雙邊關係中最脆弱、最波動、也是最缺少實質內容的關係。如果中美總體關係可以用“時高時低”來形容,軍事關係則只能用“時走時停”來描述。中美兩軍關係時斷時續,有不少時候完全處於停止交往的狀態。造成關係停擺的大多數事件涉及台灣,如1992年9月布什政府向台灣出售150架F-16戰鬥機,1995和1996年兩次台海危機,2008年底小布什總統、2010年和2011年奧巴馬總統的對台軍售決定等。同時,突發事件也曾導致兩軍較長時間停止交往,典型的有1999年5月美國轟炸中國駐南聯盟大使館;2001年4月美國EP-3偵察機與中國殲-8戰鬥機在南海相撞等事件。

其次,美軍不斷加大對中國進行抵近海空偵察的力度,不但嚴重破壞軍事互信,還大大提升了擦槍走火的概率。除2001年撞機事件外,還有2009年美海軍的“無瑕號”(Impeccable)、2010年的“勝利號”、2013年的“考彭斯”號,以及2018年“迪凱特”號(Decatur)等與中方執法船和軍艦對峙的事件。此外。美國國會通過相關法律限制美軍與解放軍進行交流,如《2000財年國防授權法案》(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2000)要求國防部審查與中國軍隊的交往情況並評估利弊,就中國軍事力量的發展提交年度報告,禁止中美兩軍在12個領域進行交流等。這些法律為兩軍交流合作設定了明確的底線,即任何交往都不能提升中國人民解放軍的作戰能力,從而大大限制了兩軍交流的深度和廣度。

當軍事關係的持續低落影響到中美總體關係發展時,如何建立新型兩軍關係就成為中美元首峯會中討論的重要議題。2013年中美元首在安納伯格莊園會晤時,習近平主席提出兩軍應當積極構建與中美新型大國關係相適應的新型軍事關係。2014年中美兩國元首在北京會晤時,也曾積極評價兩軍交流取得的重要進展。2015年中美兩國元首在華盛頓會晤時再次重申了要促進持續性及實質性對話與溝通,進一步推動中美軍事關係的發展。此後,在習近平主席與特朗普總統的三次正式會晤中,雙方也都強調了建立良好軍事關係的重要性。

進入21世紀第二個十年後,中美軍事關係逐漸趨於穩定。這主要表現在:儘管中美在台灣、東海、南海和其他問題上有嚴重分歧,並時有危機發生,但雙方始終保持了軍事關係的持續性和穩定性,極少出現軍事交往全部停頓的情況。兩國防務部門和軍隊之間的機制化對話平台,如戰略安全對話(2017年後升級為外交與安全對話)、國防部工作會晤(Defense Policy Coordination Talk, DPCT)、國防部防務磋商(Defense Consultation Talks, DCT)、海上軍事安全磋商等穩定運行,並新增加了戰略規劃部門、軍種和聯合參謀部之間的對話,交流機制日益健全。

雙方都認識到預防衝突和避免對抗符合共同的利益,並於2014年11月在構建危機預防和管理機制方面取得了重大進展——簽署了《關於建立重大軍事行動相互通報信任措施機制的諒解備忘錄》和《關於海空相遇安全行為準則的諒解備忘錄》。2015年兩國國防部又為兩個備忘錄新增了“軍事危機通報”和“空中相遇安全行為準則”的附件,並同意就其他附件進行磋商。

兩軍之間的務實交流涵蓋了軍事教育、學術研究、軍事醫學、檔案合作、海上搜救、搶險救災、反海盜、維和行動等內容,並在非傳統安全領域努力探索新的合作形式,每年規劃的交流項目多達數十項。

此外,中美軍隊開始在“東盟防長擴大會”、聯合國授權的亞丁灣護航、運送敍利亞化學武器、抗擊北非“埃博拉”病毒等任務中進行合作,顯示了雙方超越雙邊的利益衝突,在亞太和全球為共同利益進行軍事合作的潛力。

2017年12月以來,中美關係發生了重大的變化。特朗普政府發佈了一系列戰略與安全文件,其高官也不斷髮表講話,將中國明確定義為最大戰略競爭對手和潛在敵手,美國的對華政策轉向了全面強硬。2018年3月,美國政府開始以對抗姿態處理中美貿易不平衡問題,使貿易摩擦很快上升為貿易戰。貿易戰不僅愈演愈烈,而且很快超出了單純的貿易問題,擴展到市場開放、企業政策、技術轉讓、金融政策、知識產權保護等經濟關係的方方面面,並進一步向地緣戰略、政治制度、意識形態、軍事安全、社會文化和人文交流等領域擴大。

對華強硬的政策趨勢也反映在軍事關係中。美國防部先是以中國在南海進行軍事化為名,取消了對中國海軍參加2018年“環太平洋演習”的邀請。其後又針對中國軍隊從俄羅斯採購武器裝備,宣佈制裁解放軍軍委裝備發展部及該部部長。美軍還把更多的戰略能力部署到中國周邊,加強了聯合軍事演習對中國的指向性,強化了在南海的“自由航行行動”,以更加強勢的姿態挑釁中國的領土主權主張,壓制中國軍隊的影響力,安撫地區盟國和夥伴國的焦慮情緒。

儘管如此,兩軍領導人仍然保持了正常的互訪活動——美國國防部長馬蒂斯於2018年6月正式訪華,中國國防部長魏鳳和也於2018年11月正式訪問美國並出席第二輪中美外交與安全對話。該對話的聯合聲明確定了雙方將就建立兩軍《危機預防溝通框架》保持溝通,這是繼2014年《重大軍事行動相互通報機制》和《海空相遇安全行為準則》兩個備忘錄後,中美軍隊致力於加強溝通、降低風險和避免衝突的又一個重要努力。在兩國關係迅速下滑之際,兩軍關係顯示出了一定程度的穩定性和抗震性,努力發揮兩國關係穩定器的作用。

縱觀40多年來的中美軍事關係,呈現出高開低走、有走有停、在低水平上逐漸趨穩的狀態。這樣的狀態,反映出中美軍事關係中確實存在的困難因素,同時也反映出兩軍之間有不斷增加的共同利益。

二、中美軍事關係中的困難因素與共同利益

(一)台灣問題始終是中美軍事關係中最大的痛點

20個世紀70年代,在美國同意美台共同防禦條約到期後不再續約、從台灣撤出軍隊,與台灣斷絕外交關係的前提下,中美建立了正常的外交關係。但是在建交後,美國會通過了《與台灣關係法》(Taiwan Relations Act, TRA),繼續保留了對台灣的某種防務承諾。過去40年,中美關係的穩定不斷受到美國對台出售武器裝備,接受台灣領導人訪美,與台灣進行軍事交往等事件的衝擊。2018年初,美國國會通過《與台灣交往法案》和《2019財年國防授權法》等法律,主張提升美台官方關係,敦促政府加強與台灣的軍事合作並進行聯合軍事演習等。在台灣問題上,中國擔心美國利用台灣製造緊張與危機,破壞中國的和平統一事業,鉗制中國的和平發展。而美國則擔心中國一旦下決心武力統一台灣,會使其面對或武力干涉或失信於盟國的選擇。根據2005年中國全國人民代表大會通過的《反分裂法》,中國軍隊擔負着在必要時以非和平手段實現祖國統一的任務。因此,在未來可能發生的台海衝突中,兩國軍隊是潛在的作戰對手,都在為台灣可能出現的軍事衝突進行準備,包括髮展軍事能力,部署兵力,訓練部隊和創新作戰理論。由於存在中美因台灣兵戎相見的預期,中美軍事關係便有了難以消解的零和性質。

然而,中美都不想因為台灣而捲入軍事衝突。從政治和外交上管理台灣,遏制“台獨”勢力,符合雙方的利益。在小布什政府時期,中美在遏制“台獨”勢力發展方面曾達成一定默契。

(二)中國與美國主導的軍事同盟體制之間呈現出日趨緊張的地緣戰略對峙

冷戰結束後,美國在鞏固亞太同盟和發展防務夥伴關係時,防範和壓制中國的意圖越來越明顯,防務合作的內容也明顯針對中國。在中國與鄰國的領土爭端中,美國幾乎總是站在與中國對立的一邊。釣魚島緊張事態發生之後,美國政府反覆強調《美日安保條約》適用於釣魚島。在南海的領土爭端中,美國指責中國斷續線主張“與國際法不符”,並借菲律賓訴中國的仲裁案裁決,譴責中國提出過分領土要求等。近年美國在亞太地區重點發展防務關係的國家中,就有與中國有領土爭端的印度、越南等國。除在亞太並行發展5組雙邊同盟與諸多夥伴關係外,美國還推動盟國之間以及盟國和夥伴國之間進行三邊和多邊軍事合作,如建立美日韓之間的情報分享機制,舉行美日澳三國的2+2+2會議,在所謂美日印澳“四國機制”(the Quad)中進行政策協調和防務合作等。這些動作讓中國認為美國試圖建立一個針對自己的地緣戰略聯盟,將中國排除在亞太安全與軍事架構之外。這也使中國與美國主導的軍事聯盟之間,有越來越多的對抗性。

(三)中美海空力量在第一島鏈內形成了競爭性共存的態勢

中國軍隊現代化的重點長期放在發展海空力量上。隨着能力的增強,中國軍隊對周邊安全事態有了更大的掌控能力,對領海、領空權益有了更強的維護能力,對實現國家統一也有了更多的保障能力。實際上,中國軍事能力的發展僅僅對其周邊、特別是東亞的力量對比產生影響。但在美國眼中,其長期奉行的前沿部署、全球投送的軍事戰略和兵力佈局,卻受到了中國為保衞核心利益和領土主權權益而發展的海空能力的挑戰。特別是在第一島鏈內,美國認為中國正在大力發展所謂的“區域拒止/反介入”(AD/A2)作戰能力,而一旦其需要就台灣、釣魚島、朝鮮半島和南海事態採取軍事行動時,中國的近中程導彈、海上、空中、水下、甚至太空和網絡作戰能力,都會削弱美國為所欲為的能力。美國長期享有對所有國家的絕對軍事優勢,即不願承認、也很難容忍這種不利的力量對比變化,中國在第一島鏈內聯合作戰能力的持續提升,必然被美國視為嚴重的軍事挑戰。因此,美國對中國的海上維權行動和島礁建設做出過度反應,通過“自由航行行動”、與盟國的聯合軍事演訓和海空偵察監視,強化了針對中國的威懾態勢。正是美國的政策和行動,推動了東海和南海爭端的軍事化。這不僅損害了中美在戰略層面的互信,而且增加了戰術和技術操作層面發生事故和危機的可能性。中美兩軍的頻繁接觸和摩擦,已經使雙方在第一島鏈內的競爭性軍事互動成為常態。

與此同時,作為世界第一和第二大經濟體,中美都嚴重依賴於全球海上通道的安全。在多元安全挑戰不斷出現的背景下,維護全球海上通道的暢通與安全應該逐漸成為中美海軍的合作點。2008年中國海軍開始參加聯合國授權的亞丁灣護航行動,兩國海軍之間的合作有所增加。但是,總體上看,在全球海洋上進行合作的需求,尚無法抵消美國對中國軍力發展、特別是海軍發展的猜疑和焦慮。

(四)戰略領域的競爭預示着中美軍事競爭的未來趨向

中美在核、網絡、外層空間和人工智能(AI)等戰略領域構成競爭關係,同時也構成生死與共的夥伴關係。中美都是核武器國家,既然有發生軍事衝突的可能,也就不能排除跨過核門檻的風險。隨着高新技術的發展,外層空間、人工智能、網絡和電磁空間的爭奪愈發激烈,中美兩國戰略力量的指揮與控制體系在危機與衝突中也將受到考驗。高超音速武器的研發,以及彈道導彈、戰略轟炸機、戰略導彈核潛艇用途的多樣化,為管控核升級帶來新的挑戰。中國長期奉行“不首先使用核武器”的核政策,堅持保持“精幹有效”的核威懾能力。美國從20世紀90年代開始在東亞有步驟地部署反導系統,削弱了中國的核報復打擊能力。特朗普政府2018年2月發佈的《核態勢審查》報告,表明美國將發展和部署低當量的戰術核武器,並明確核武器可以用於常規衝突,從而降低了核武器的使用門檻,擴大了核武器的使用範圍。面對美國核戰略的調整,中國也不得不重新審視其核武庫的規模與構成。最近一段時間,美俄核裁軍進程陷入困境,特朗普2018年10月20日以俄羅斯違反《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》(簡稱《中導條約》)為由,宣稱打算退出該條約,並於2019年2月宣佈啓動退約程序。《中導條約》的失效會直接影響美俄2021年續簽《關於進一步消減和限制進攻性戰略武器措施的條約》(New START)的意願,導致國際軍控與裁軍形勢發生重大逆轉,衝擊全球的戰略穩定和核不擴散機制,刺激地區與全球的常規與核軍備競賽,而中美核關係中的不穩定因素,也將隨之大幅度上升。

然而,中美在維護全球核不擴散機制與限制核武器的使用方面仍存在共同利益,在維護戰略穩定上保持了長期默契。穩定的核關係,在兩國軍事關係中發揮着懾止戰爭,抑制衝突升級的重要作用。

美國通過制定網絡戰略和發展網絡作戰概念,設立網絡戰聯合司令部,組建網絡戰部隊,已經把網絡空間變成與海洋、陸地、天空和外層空間並列的第五戰場。中國軍隊為了適應軍事技術變革,打贏信息化局部戰爭,也需要發展網絡攻防作戰能力。網絡空間成為影響中美軍事關係的重要新興領域。同時,中美的經濟發展、政治穩定、社會運行等都嚴重依賴網絡空間的良好治理。在沒有歷史經驗和既定行為規則可循的情況下,中美有共同建立網絡規則和管理網絡秩序的合作空間,也有防止網絡軍備競賽和軍事對抗的共同利益。

中美都是太空大國,都具備外層空間的軍事能力,軍事力量的部署和軍事行動的實施也離不開外層空間技術和設施的保障。中國反對外層空間的武器化,而美國不願放棄自己在那裏的軍事優勢和控制權,雙方需要通過對話管控涉及外層空間的軍事競爭。同時,中美在和平利用外層空間方面仍具有共同利益。

此外,美國已經把人工智能技術廣泛應用於軍事,而中國人工智能技術的發展也呈現出異軍突起的勢頭,軍事中的廣泛應用是可以預期的趨勢。人工智能的軍事應用將在很大程度上改變未來戰爭的面貌,改變軍事力量對比的要素,也改變人類約束和管理戰爭的方式。與中美的網絡關係相仿,雙方在人工智能技術的軍事利用中,即是競爭的對手,也是合作的夥伴。

中美在應對全球非傳統安全威脅中的共同利益不斷增加,都具有全球利益,也都應該承擔全球責任。兩國軍隊在維護和平、搶險救災、人道主義救援、海上搜救、應對傳染性疾病、非戰鬥人員撤離、維護核安保、核查和銷燬大規模殺傷武器等諸多領域有較大的合作潛力。此外,中美兩國都是國際恐怖主義的受害者,軍事力量是反恐的重要手段,中美兩軍也有必要就反恐進行合作。

三、中美軍事關係的特點

軍事關係有一些不同於中美其他關係的特點。

(一)中美兩軍互不依存,具有各自的獨立性

軍事領域與貿易、經濟、外交和人文領域不一樣,雙方既不是相互依存,也沒有全球和地區架構中的互動,具有互相獨立性。美國長期對中國進行武器禁運和軍事技術的封鎖,中國不得不發展自己的國防工業,獨立自主完成武器裝備系統的配套發展。美國在亞太乃至全球建有軍事同盟體系,並通過發展防務夥伴形成聯盟的外圍結構,這種亞太安全架構有針對中國崛起的明顯意圖。中國奉行結伴不結盟政策,更多在較鬆散的多邊框架內進行軍事合作。兩國在軍事領域互不掛鈎、互不依存、並行發展的狀態,降低了軍事利益的契合,也使雙方發展和維護軍事關係的積極性不高,投入較少。正因為如此,中美軍事交流在某種程度上成為一個成本低而指標性強的政策工具。如前文所述,20世紀90年代和21世紀第一個十年,一旦雙邊關係中出現危機事件,雙方都會以中止軍事交往作為危機回應手段,導致軍事關係較長時間的中斷。

(二)中美兩軍互為潛在交戰對手

中美兩軍長期面對台海可能發生的衝突,並都在為衝突進行軍事準備,包括髮展武器裝備能力、制定作戰計劃、進行訓練演習、經營國際合作框架等。如果兩支軍隊都不得不把對方視為潛在交戰對手,就很容易培養出敵視對方的軍隊文化,從而進一步固化以對方為敵手的認知,增加互信的難度。

軍事關係中較少的共同利益和較多的敵意,加之雙方在中國周邊越來越多的對抗性接觸和摩擦,使偶發事件難以避免,並有可能迅速升級為更嚴重的危機。但是,雙方都是核武器國家,任何規模的軍事衝突都可能導致升級,並最終跨越核門檻。正因為如此,軍事關係再下滑,也是有底線的。這個底線就是不能讓危機事態持續升級,不能讓誤解誤判將中美兩國帶入大規模軍事衝突,甚至帶入核交鋒。合理有效地管控危機,符合雙方利益。近年來兩軍關係在預防和管理危機方面取得了最多成果,今後發展軍事關係的首要任務,仍是強化危機管控機制,防止最壞情況的發生。

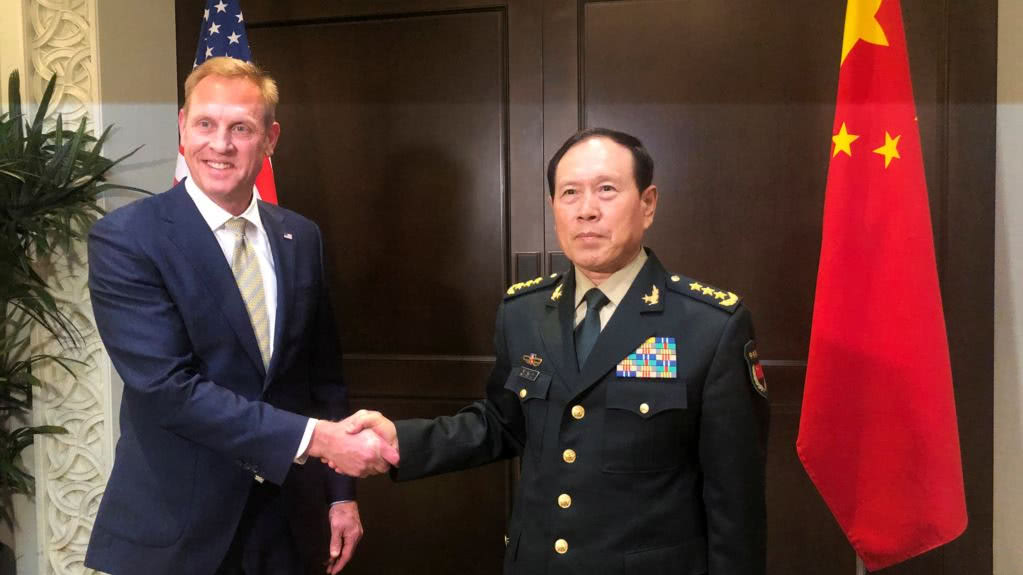

第十八屆“香會”上,魏鳳和與沙納漢握手

(三)中美軍事利益衝突集中於東亞瀕海地帶

中美軍事利益的交集與衝突,大多發生在東亞瀕海區域。中國安全利益集中在周邊,軍事關切也在周邊。中國從國土防禦逐漸轉型為周邊防禦態勢,是為了應對周邊地區的安全挑戰。美國實行全球戰略,東亞是其軍事關切的一部分。當中美軍事紛爭被擠壓在第一島鏈內時,中國自然會認為美國在遏制自己的發展,美國也會認為中國要把自己趕出西太平洋。隨着中國利益向全球拓展,也隨着解放軍具備越來越多的全球投送能力,中美有可能在更大的國際範圍中尋找到利益共同點和軍事合作點,從而擺脱東亞的地緣戰略桎梏,淡化中美兩軍關係中的對抗性。

(四)中美軍事關係有望繼續保持穩定

兩軍並行發展、互不依賴,軍事合作中實質性內容不多,各自對對方也沒有過高的期望值。這反而使軍事關係不會受到當前經貿脱鈎等美國打壓措施的衝擊,也不會因焦慮和失望使關係持續下滑。在中美關係緊張之際,基於危機管控的軍事互動反而會起到防止雙方跌入全面對抗的作用,在一定程度上成為中美總體關係中的一個穩定因素。

四、發展以協調、合作、穩定為基調的中美軍事關係

在過去40多年的時間裏,中美軍事關係高開低走,跌宕起伏。當前,在雙邊關係下滑的總體態勢下,軍事關係沒有出現大起大落,反而相對穩定。作為雙邊關係的重要組成部分,發展健康穩定的軍事關係,始終是兩國元首、政府和軍隊的努力方向。

在奧巴馬政府時期,中美兩國元首曾就構建以“不衝突、不對抗,相互尊重,合作共贏”為核心內容的新型大國關係達成共識。同一時期,中美兩軍也為構建新型軍事關係,確立了“互信、合作、不衝突、可持續”等一些基本原則。2018年12月1日,習近平主席和特朗普總統在布宜諾斯艾利斯二十國峯會(G20)期間舉行會晤時,再次強調了搞好中美關係的重要性,同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中美軍事關係同樣也需要保持協調、合作、穩定的基調,守住“不衝突、不對抗”的底線。

(一)以管理分歧和防止危機為主線處理雙邊軍事關係

在當前和未來一段時間,保持關係的基本穩定、避免突發事件造成總體關係走向對抗,是經營軍事關係的重中之重。首先,中美兩軍多年來逐步建立起來的多領域、多層次的對話溝通機制,對穩定軍事關係起到了重要作用。應根據形勢發展,逐步設立和完善防務部門與軍隊直屬機構、戰區司令部和軍種之間的對話機制;其次,兩軍應就更廣泛的議題進行對話交流,提高各自政策的可預測性,達到增信釋疑的目的。如就核政策與核戰略、網絡軍事安全、外層空間安全、人工智能技術的軍事應用等戰略議題進行對話,更好地瞭解對方的政策思路。同時,要提高現有對話機制的交流質量,更加重視對話內容而非形式;要在對話中坦誠清晰地闡述自己的戰略意圖,客觀理性地看待對方的戰略意圖;逐步增加軍事能力和兵力部署的透明度,務實探討開展合作和管控分歧的可能性;再次,充分利用多邊對話機制和國際論壇場合進行雙邊對話,以便展示雙方的合作姿態,降低亞太國家和全球對於中美關係走向對抗的焦慮感。

(二)以防範和控制突發事件為重點進行危機管控。

各層級的安全和軍事對話都應包括危機管控的內容。目前,國防部熱線等聯絡機制已經被賦予危機聯絡的職能,並制定了緊急情況時的使用程序,還可以考慮逐步設立海空軍及有關戰區之間的熱線,最終形成從上到下較完整的緊急聯絡機制。雙方要認真落實《建立重大軍事行動相互通報信任措施諒解備忘錄》和《海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》中的互信和危機預防措施,併為兩個備忘錄繼續增加新的內容。

(三)以共同利益為主軸推動多邊機制及全球範圍的軍事合作

雙方需要加強協調,尋找合作機會,為全球安全領域的治理、為非傳統安全挑戰的應對共同努力。中美兩國的軍事關係已經超越了雙邊,涵蓋了亞太甚至全球範圍。構建以協調、合作、穩定為基調的中美軍事關係,需要跳出雙邊摩擦的桎梏,創設更多的雙邊與多邊合作平台。這將是抑制和緩解雙方分歧與摩擦的最佳途徑。首先,中美在打擊恐怖主義、加強核安保、防止大規模殺傷性武器擴散、維和、海上搜救、人道主義救援、打擊跨國犯罪、應對氣候變化帶來的自然災害等非傳統安全領域,擁有廣泛的共同利益和合作潛力。通過這些領域的合作,中美兩軍可以增加互信和培養合作的習慣。其次,在傳統安全領域,如維護全球航行自由、保衞海上通道安全、解決國際衝突和幫助戰後重建等方面,中美也有共同利益,也需要進行合作。實際上,中美在聯合國授權框架內共同參與的亞丁灣護航行動,已經為這類合作開了先河。即使是在競爭日趨激烈的核、網絡、外層空間和人工智能技術等領域,中美之間也存在着共同利益,雙方應改變對抗式的互動,努力增加關係中的積極成分,努力就避免外層空間武器化和建立“外層空間行為準則”,打擊網絡犯罪、開展網絡反恐、維護網絡秩序,就人工智能技術的軍事利用及規則建立等進行對話與合作。

(四)以增信釋疑為出發點緩解中國與美國主導的軍事同盟之間的對立

為此,美國有必要推進亞太地區軍事同盟的轉型,增加同盟的包容性,減少排他性,並在處理地區安全事務時,降低對軍事手段的依賴。中國需要認識美國亞太軍事同盟的存在,是歷史也是現實,要做好與之長期相處、妥善處理關係的準備。中美應探索建立中國與美國主導的亞太軍事同盟之間的對話機制,將增進了解,減少誤解、誤判,管控危機與風險,開展非傳統安全領域的合作,作為對話的主要內容。為逐漸增加互信,中美應將更多信息納入雙方通報範圍,如重大軍事政策調整,美國與盟國的聯合軍事演習,中國與別國的聯合軍事演習等。雙方還可考慮邀請對方觀摩或參加與別國聯合舉行的軍事演習。

此外,中美同為“東盟地區論壇”“東盟防長擴大會”“東亞峯會”和“亞太經合組織”等地區多邊機制的成員,應共同參加多邊安全與軍事活動,推動形成中美都能在發揮重要作用的亞太安全機制,從而增強中國與美國亞太同盟之間的互容性。

五、結語

兩千多年前孔子曾説自己“四十不惑”,也就是到了40歲時,成為一個“智者”,不再為外界事物所迷惑了。然而,在中美建交40週年之際,我們看到的不是年屆40的成熟和豁達,而是焦慮帶來的懷疑,不滿帶來的哀怨,誤解帶來的憤慨,以及認知改變後的負向互動。2018年上半年開始的中美貿易摩擦,不僅擴散到經濟關係的全領域,還在向地緣戰略、政治制度、意識形態、軍事安全、社會文化和人文交流等各領域蔓延,使雙方都在重新審視對方,也使中美關係處於大變化的十字路口。

誠然,歷史上很少有哪兩個國家的關係如今天的中美關係這樣複雜,世界上也很少有“智者”需要面對管理中美關係這樣的挑戰。我們不能簡單地用2000多年前修昔底德筆下斯巴達與雅典之間的“陷阱”,來比擬中國和美國在當今世界的處境,我們也不能簡單地用20多年前結束的美蘇冷戰,來預判中美關係的未來。中美關係太複雜也太獨特,沒有任何歷史經驗可以照搬;中美關係的影響太重要太深遠,沒有任何理由可以掉以輕心。處理中美軍事關係,更是需要慎之又慎,因為這關係到中美兩國人民的福祉、亞太地區的穩定,乃至整個世界的和平。