邵宇、陳達飛:全球失衡、貿易猜忌與大國博弈——貨幣、貿易與金融的糾纏

【文章來源:新財富雜誌(ID:newfortune),作者:邵宇、陳達飛】

“因為貿易的猜忌而動怒,一個現代民主大國何等地誤解了其真正利益之所在,並準備發動或繼續進行戰爭以取得商業上的優勢,甚至只是為了實現商業均勢。”(約翰•吉利斯,《亞里士多德的倫理學和政治學》1797年)

全球貿易衝突古來有之,只是在野蠻時代往往靠槍炮解決,二戰之後,因為GATT(WTO的前身)等多邊機制提供了爭端解決機制,貿易摩擦更多的是通過法律或談判的形式解決。

歷史經驗顯示,後起大國大多是通過貿易保護政策發展起來的,而守成大國則傾向於推動自由貿易政策。危機時期出現時,自由化的國家更容易受到衝擊,而原先實行保護政策的國家,受到的衝擊較小,可以趁機實現趕超。守成大國霸權地位受到新興大國威脅時,往往又會退回到保護主義的狀態。

18世紀中葉到19世紀末的英國奉行自由貿易政策,而後轉向保護主義,在大蕭條期間更為明顯。美國自19世紀初到20世紀中葉的追趕過程中,一直奉行貿易保護政策,二戰後開始選擇了自由貿易政策。隨着德國、日本、中國的崛起,美國國會的保護主義力量開始佔據上風,主張對貿易伙伴進行制裁,石油危機後,美國分別對日本和德國等國發動貿易戰,2008年金融危機後,又是對中國發動貿易戰。

一旦某種經濟現象在長達幾百年的時間裏反覆出現,那它大概率是由結構性矛盾引致的,週期性的因子起到強化或者弱化的作用。如何從全球,從貨幣、貿易和金融制度層面分析全球失衡的底層邏輯,從全球和歷史的視野看待當下的中美貿易摩擦?

二戰後國際秩序形成與美國霸權建立

第一次世界大戰之後,戰勝國簽訂了《凡爾賽合約》,意欲摧毀德國再次強大的經濟基礎,以維繫歐洲大陸的和平,但以法國為代表的歐洲國家過分地關注政治目標,而忽視了德國之於歐洲經濟的重要性和歐洲經濟的統一性。“德國是歐洲經濟的中樞,那麼,摧毀德國經濟的基礎,就等於摧毀了歐洲經濟的中樞神經”(凱恩斯)。德國的經濟困境致使極端的民粹主義興起,希特勒領導下的納粹德國又一次在歐洲大陸上掀起了血雨腥風,僅僅過了20年,更具毀滅性的第二次世界大戰爆發了。

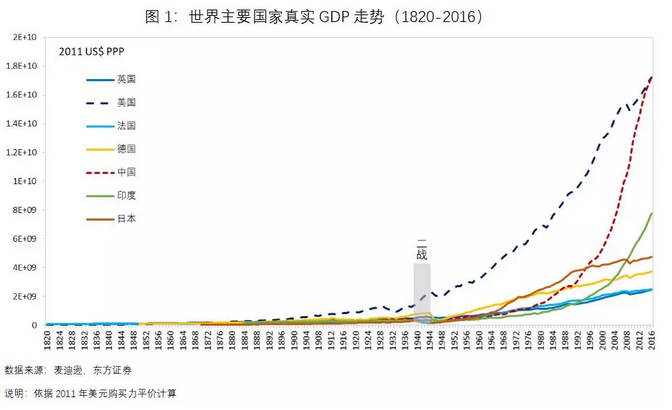

二戰之後,人們開始吸取教訓。一方面,戰勝國不再對戰敗國制定掠奪性的合約,反而對戰敗國經濟的復甦施以援手,如美國援助歐洲的“馬歇爾計劃”,援助日本的“道奇計劃”;另一方面,歐洲大陸的老牌強國實力大不如前,美國成為唯一的超級強國,GDP總額佔全球的比重近50%,是唯一有能力重建國際秩序的國家,大大增強了其制定全球規則的話語權。

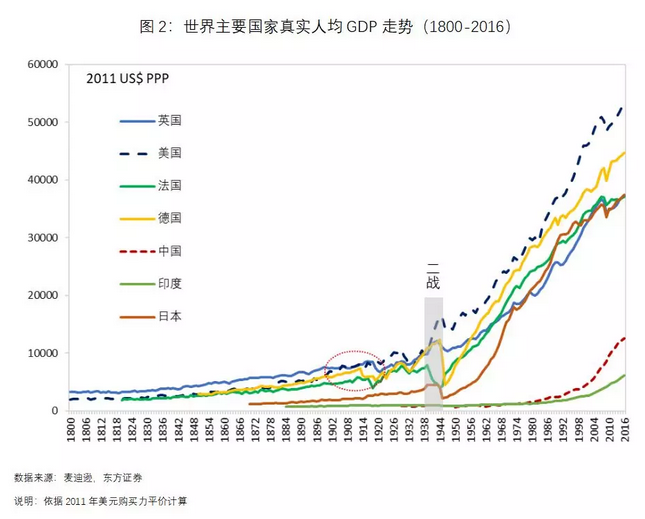

19世紀末,美國在經濟總量上就超過英國,成為世界第一大經濟強國;從人均角度來看(圖2),一戰前夕,美國超過英國。但是,綜合國力上,特別是金融實力上,美國仍然要到一戰前夕才實現趕超。從圖1中,我們也可以看到,按照購買力平價(PPP)計算,中國的GDP總額雖然在2014年時就超過了美國,但是從人均GDP角度來(見圖2),中國與發達國家仍然有較大的距離。

長期以來,美國一貫行使的是“孤立主義”的外交政策,但在二戰之後,以史為鑑,美國一改此前的“孤立主義”傾向,主導建立了二戰後的國際政治經濟新秩序,政治上主要體現為聯合國的成立,經濟上則體現為“三大支柱”——世界銀行、關税及貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade,GATT)和國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,IMF)的建立,它們在促進全球經濟、貨幣和金融交往,它們在解決各種糾紛中扮演着重要角色,美國也因此獲得了其在全球範圍內的霸權,布熱津斯基在《大棋局》中將二戰後的美國稱為歷史上第一個全球範圍內的霸權國家。

二戰後的貿易:從均衡到失衡,從自由到保護

二戰後,美國主導建立的佈雷頓森林體系奠定了自由主義國際經濟秩序原則的制度框架。佈雷頓森林會議決定設立的GATT於1948年正式生效,其宗旨是採取多邊主義原則以消除國際貿易中的差別待遇,通過削減關税和其它非關税壁壘,促進國際貿易自由化,充分利用世界資源,擴大商品的生產與流通。

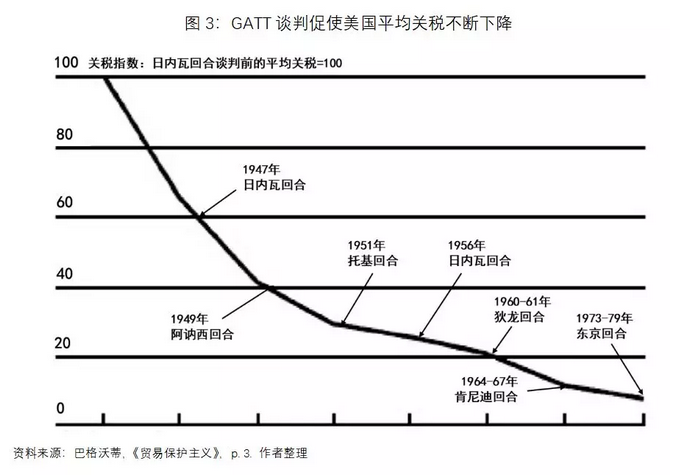

自1947年烏拉圭回合談判以來,各國關税壁壘不斷消除。經過7輪談判,至東京回合談判結束的1979年,美國平均關税下降了92%(圖3),世界銀行(1987年)的數據顯示,東京回合談判之後,美國加權平均關税為4.6%。到80年代初,美國、歐洲共同體和日本的平均關税已經分別下降至4.9%、6.0%和5.4%,這極大地促進了貿易規模的擴張。

如圖4所示,自1960年代開始,商品貿易總額及其佔全球GDP的比重不斷攀升,1960年代中後期加速擴張,特別是70年代初期到1973年第一次石油危及爆發,出現了明顯的結構突變。一個重要的事件就是佈雷頓森林體系瓦解,貨幣完全擺脱了“金色的鐐銬”,從而成為全球貿易和資本流動的加速器,它同時也催生了更大程度的不均衡。

在佈雷頓森林體系金匯兑本位制的約束下,二戰後至1973年,經濟增長與貿易擴張形成了一個良性循環,相得益彰。一方面,基於比較優勢的全球分工和專業化生產本身就有助於效率的提升,從而促進經濟增長。另一方面,經濟增長也有助於貿易的順利開展。這是因為,在蛋糕越做越大的時候,一切經濟行為似乎都是合理的,而一旦經濟增長停滯,政治家們推卸責任最容易的方法便是將視線轉移到國外。

這段時期,貿易主要發生在發達的工業化國家之間,由於其經濟發展階段相同,沒有出現顯著的貿易失衡狀況。而且,產品的相似性和互補性是該階段貿易的一個重要特徵,貿易帶來的產品多樣化與增長中的需求正好相匹配——產業內貿易降低了貿易自由化帶來的政治成本。

有研究發現,貿易保護申訴數量其與宏觀經濟條件呈反向關係,在GDP增速較高,失業率較低和產能利用率較高時,產業保護的申訴數量也較少;當內需不振時,“開源節流”思維的結果就是貿易保護主義——鼓勵出口、限制進口。

1973年第一次石油危機之後,西方國家進入到10年滯脹期,保護主義情緒開始在各國不斷髮酵,非關税壁壘成為阻礙國際經貿交往的主要形式,如有序營銷協定(Orderly Marketing Agreements)、進口配額、自願出口限制、補貼和反補貼、傾銷和反傾銷等等。

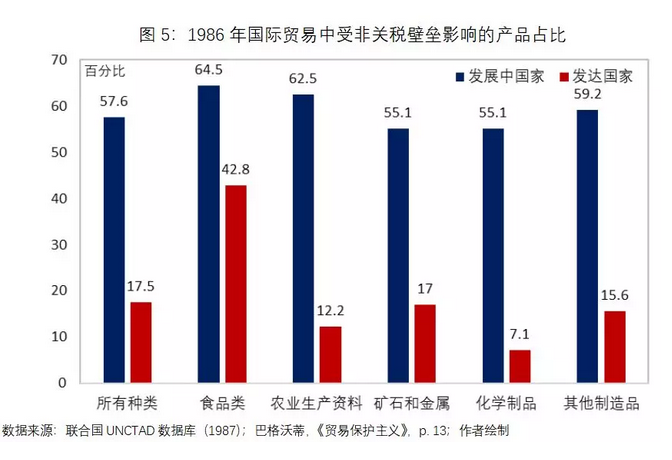

如圖5所示,根據聯合國的統計,到1986年,發展中國家貿易品中受非關税壁壘影響的比例高達57.6%,非關税壁壘在不同品種中的覆蓋率均在55%以上,最高者達到64.5%。相比較而言,發達國家則較低,整體覆蓋率為17.5%,其中食品類的非關税壁壘覆蓋率較高,為42.8%。

非關税壁壘給上世紀七、八十年代的全球貿易帶來了較大的衝擊,這集中體現為美國與日本、韓國和德國之間的貿易摩擦,其中最曠日持久的莫過於美國與日本的“貿易戰”,它幾乎伴隨着日本崛起的全過程,又因為美國與日本之間特殊的同盟關係而呈現出“一邊倒”的特徵。

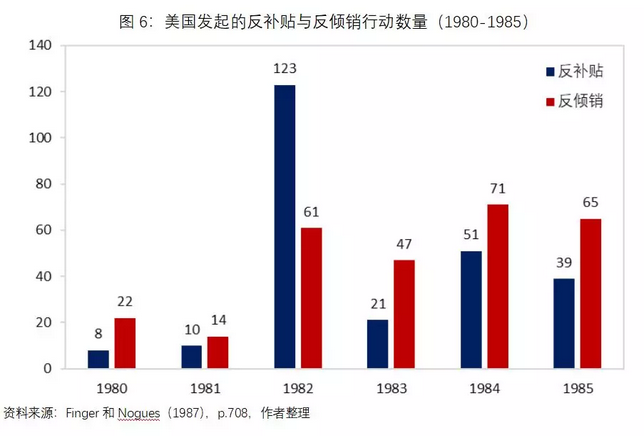

非關税壁壘之外,以美國為代表的發達國家在本國貿易法框架下發起的反補貼與反傾銷案例也顯著增多,根據Finger和Nogues(1987)的統計(參見圖5),美國反補貼行動從1980年的8起,增加到了1982年的123起和1985年為39起;反傾銷行動也從1980年的22起,增加到了1985年的65起。非關税壁壘的增加抵消了關税下降的作用,阻礙了貿易的擴張。如圖2所示,從1974-1987年,雖然世界貿易總量仍在緩慢增加,但貿易佔GDP的比重卻停滯不前。

貿易保護主義的興起只是影響貿易的直接原因,發達國家與發展中國家之間規則的非對稱性和發展階段的不一致性,是多邊秩序遭遇挑戰的根源,然而,與發展階段相關的要素稟賦和比較優勢的差異恰恰又是全球貿易得以存在的基礎,這就形成了一個悖論,它內生於多邊秩序之中,外在表現為貨幣、貿易與資本流動的三重失衡。

三重失衡:貨幣、貿易與金融

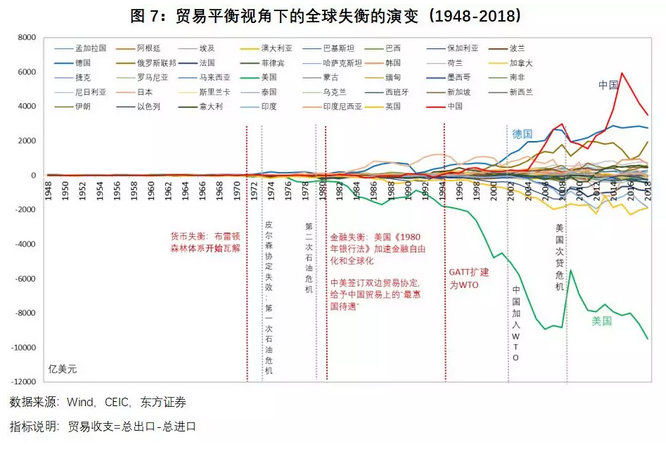

圖7以39個國家為樣本,繪製了她們自1948-2018年的貿易收支差額。可以看出,二戰後至1971年佈雷頓森林體系瓦解之前,全球貿易基本處於平衡狀態。1971年開始,特別是1973年第一次石油危機之後,貿易失衡狀況開始凸顯;另一點值得注意的是,順差國與逆差國在較長的時間內都維持了順差或逆差的狀況,很少出現角色互換的情況,無論是美國的貿易總差額,還是其與其他國家的雙邊貿易差額,即使是在歐元區內,這種現象也是存在的。

有三個重要的結構轉變導致今天全球失衡的狀況:第一,1971年佈雷頓森林體系開始瓦解;第二,以美國《1980年銀行法》為標誌的金融自由化和全球化;第三,2001年中國加入WTO。

1980年,美國實施了《1980年銀行法》,加速了金融全球化進程。金融全球化帶來鉅額資本的跨境流動,衝擊了新興市場國家的金融市場和宏觀經濟,各類金融風險頻發,如1980年代的拉美債務危機,1990年代的亞洲金融危機等等。在此之前,資本流動很大程度上是貿易流動的結果,但自此之後,資本流動反客為主,成為決定匯率的主導因素,並影響到匯率對於貿易不平衡的調節作用。由於金融順週期性的存在,貿易不平衡被不斷放大。

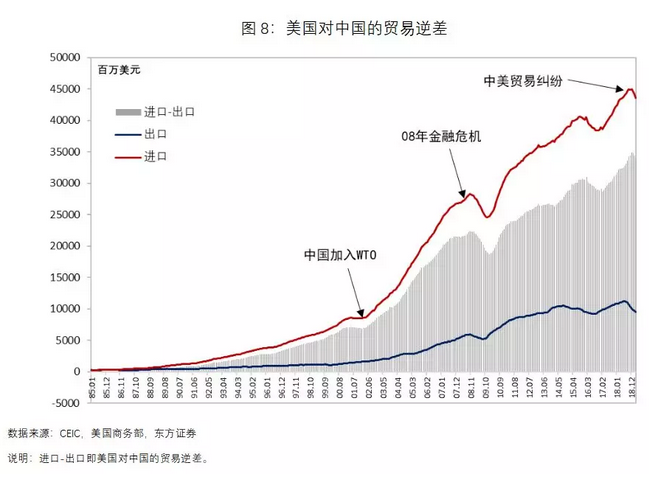

與此同時,中美建交為中國的開放奠定了基礎,美國於1980年給予中國“最惠國待遇”(MFN),針對中國出口至美國的商品採用WTO成員國的標準,平均關税只有4%左右,這才給中美的雙邊貿易創造了條件,但中美雙邊貿易的快速擴張還是始於2001年中國加入WTO(如圖8所示),而美國貿易逆差快速擴張期則始於上世紀90年代中期,只是2001年之後,這個態勢得以延續。

中國加入到全球產業鏈之中,對原有的多邊規則形成了衝擊,這是毋庸諱言的,一方面是因為中國巨大的經濟體量,另一方面,據美國和歐盟的觀點,更主要的是因為中國的經濟體制和經濟政策與發達國家有較大差別,如對國有企業的補貼等,從而導致了競爭的不公平。這也是本輪WTO改革和中美貿易談判的核心話題。

佈雷頓森林體系的崩潰是打開“潘多拉魔盒”的鑰匙,美元流動性的開啓是貿易失衡的底層邏輯,貿易失衡是貨幣體系失衡的外在表現,當然,它也是以WTO為代表的多邊貿易規則的內生現象,並因金融自由化和全球化而被放大。貨幣失衡、貿易失衡和金融失衡各有其演化的路徑,而又彼此相連。

首先,貨幣失衡。國際貨幣體系結構性失衡表現為美元的絕對霸權,具體體現為“特里芬難題”、“三元悖論”和全球流動性過剩。

“特里芬難題”講的是美元供求與匯率穩定的矛盾,美元國際貨幣職能的發揮要求其供給對需求的適應,要求美元必須源源不斷地流出,這導致了自上世紀80年代以來美元流動性的擴張,特別是本輪金融危機前後。同時,美元持續外流又對應着美國經常賬户逆差的擴張,引發全球對美國穩定美元幣值能力的質疑。

蒙代爾提出的“三元悖論”實際上也是國際貨幣體系失衡衍生出的一個問題,它描述的是主權貨幣匯率穩定、資本自由流動和國內貨幣政策獨立之間的矛盾,三者居其二。

佈雷頓森林體系下,美國承擔着維護美元-黃金比價的責任,其他主權貨幣盯住美元,實行可調整的固定匯率制;而佈雷頓森林體系崩潰之後,美元流動性不再受到約束,全球進入到浮動匯率時代,以維持資本的自由流動和國內貨幣政策獨立性,但各國仍然設置了匯率浮動的合理區間,穩定匯率的成本轉而由其他國家(或地區)來承擔。

1980年代之後,新興市場國家頻繁爆發金融危機,這使得她們重返盯住美元的匯率制度,而要想維護匯率穩定,就必須通過對美的貿易順差獲得美元儲備。最新的案例是,2018年,因為缺乏足夠的美元儲備,阿根廷和土耳其發生貨幣危機。

其次,貿易失衡。它不僅是國際貨幣體系失衡的直接結果,還與多邊貿易規則,以及發達國家與發展中國家所處的發展階段不同有關。

WTO是建立在9大基本原則之下的框架性協議,比較抽象,原則之一便是“對等”(reciprocal),國內常翻譯成“互惠”,這造成了不小的誤解。“對等”的意思是,你徵5%的關税,我也徵5%的關税,而“互惠”則不需要完全相等,只要雙方在不相等的關税下都可以實現“帕累託改進”就可以,比如中國對美國的汽車徵收15%的關税,美國對中國的汽車徵收5%的關税,只要雙邊的出口商都有利潤,那就是“互惠”,但它不是對等,所以特朗普現在的要求是“對等”。

中國是以發展中國家的身份加入WTO的,按照WTO的規定,有一段緩衝期。“最惠國待遇”原則只要求中國對成員國實施同等最優惠的關税,但並不要求按照發達國家的標準設定關税税率。比如,中國對美國出口的汽車徵收15%的關税,也必須對歐盟出口的汽車徵收15%的關税,但是相對於美國的汽車關税來説,中國的關税水平仍然較高。所以,一方面,美國和歐盟不再承認中國的“發展中國家”地位,另一方面也在尋求WTO的更新方案,因為自1995年問世以來,WTO的規則體系沒有與時俱進,它已經成為全球貿易失衡的一大制度性根源。

那麼,規則修改後,貿易失衡就可以解決嗎?筆者持相對悲觀態度,因為貿易失衡實際上是各國經濟內部失衡的鏡像,這與各個國家國內的經濟發展策略和相應的政策有關,WTO的原則並不具備一般意義上的法律效力,也缺乏強有力的執行機構,不是硬約束,所以只能起到一定的緩和作用,無法基於多邊規則體系對各國內政形成強有力的約束。

**基於產業遷移看貿易失衡的原因。**在全球化的背景下,可以將一個國家的經濟發展分為3個階段:起飛階段,黃金髮展階段和被追趕階段,劃分的主要依據是人口結構變化和由此引起的勞動力成本的變化。人口結構包括劉易斯拐點和人口老齡化,一般而言,劉易斯拐點出現的時間早於老齡化的拐點,所以常常以前者作為第一和第二階段的分界點,因為它往往是勞動力工資上升的轉折點;第二與第三階段的轉折點主要是由產業轉移造成的,例如,由於美國勞動力成本的上升,勞動密集型產業遷移到了中國,同時,隨着日本、中國等後發國家的技術進步,美國原有的比較優勢產業也將面臨更為嚴峻的競爭。所以,一方面,隨着產業鏈外遷,美國反而需要增加進口,另一方面,隨着國內產品競爭力的下降,產品出口規模必將受限,從而引起貿易收支的惡化。

從中美經濟發展階段來看,雖然中國已經進入人口老齡化社會,但從勞動力成本角度來説,仍然相對於美國有優勢。只要生產的綜合成本仍然較低,美國對中國的貿易赤字在短期內仍將存在。美國對中國出口商品加徵關税自然會降低中國商品的吸引力,但這隻會邊際上改善逆差的規模。美國加徵關税會加速中國的產業鏈外遷,但從經濟利益上考慮,回遷美國的概率仍然較小,大概率還是轉移到越南、印度等亞洲國家,這隻會將對中國的貿易逆差轉變為對越南和印度的貿易逆差。美國的貿易逆差是結構性問題造成的,對中國加徵關税改變不了現狀,但是,它確實可以部分實現遏制中國的目標。

**最後,金融失衡。**與貿易失衡一樣,金融失衡是國際貨幣體系失衡的產物。**美國通過貿易逆差而向全球提供的流動性,又通過發行政府債券,開發多樣性的金融產品引起流動性的迴流,形成一個閉環。**所以,貿易失衡的另一面就是金融失衡,具體表現為資本流動的失衡。然而,它還起到了強化貿易失衡的作用。

自1980年金融全球化進程加速之後,資本流動不再只是貿易失衡的衍生現象,隨着宏觀對沖基金和風險投資基金等金融機構的發展,以及各種金融衍生工具的創生,歐洲美元市場不斷膨脹,資本越來越傾向於在全球進行配置。某種意義上來説,這也是一種“脱媒”,資本流動不再只是商品交換的衍生現象,這對各國穩定匯率的任務提出了更嚴峻的挑戰,因為資本與金融項目下的外匯交易規模遠超經常賬户。

截至2018年,與貿易相關的外匯交易只佔到外匯總交易中的5%,而資本與金融項目下的外匯交易佔剩下的95%(Richard Koo,2018,p.236)。這使得原來由國際貿易主導的匯率波動的經濟解釋的有效性下降。在匯率平衡貿易收支的效力減弱的情況下,又由於金融具有顯著的順週期性,比較優勢顯著的國家,如日本、“亞洲四小龍”和中國,保持了長期的貿易順差,而對應的則是美國等發達國家的長期的貿易逆差,且失衡的程度不斷擴大。

所以,在“三元悖論”之後,法國學者Helene Rey又提出了“二元悖論”,認為資本流動具有較強的投機性,在套利動機的驅使下,不管採取什麼樣的匯率政策,只要資本流動不受管制,中央銀行的貨幣政策便難以保持獨立。

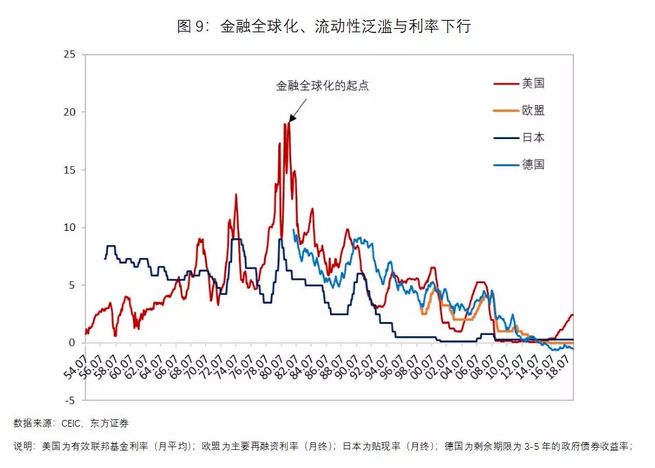

金融危機之後,大量學術研究開始反思金融全球化,如前美聯儲主席伯南克(2008)就提出了“全球儲蓄過剩”理論,認為美元迴流壓低了美國的利率,催生了風險資產泡沫,並最終導致了金融危機。但是,如圖9所示,不只是美國,西方主要大國在1980年代之後都出現了利率下降的趨勢,因為“全球儲蓄過剩”的源頭是美元流動性過剩,而這又與現有全球經濟體系中的結構性失衡相關。

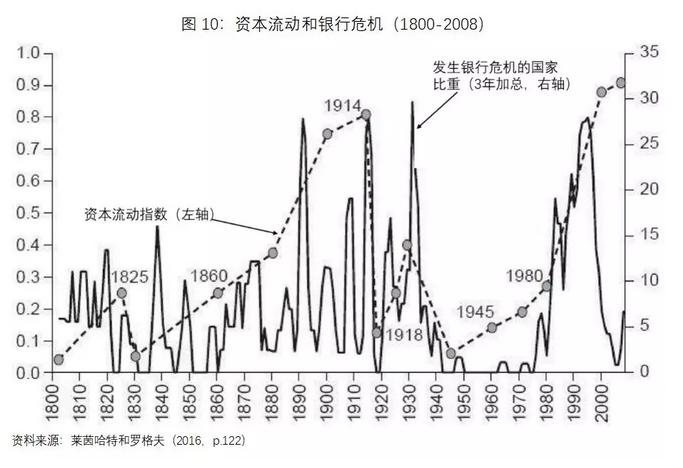

**佈雷頓森林體系是美元的全球流動性過剩的根源。後佈雷頓森林體系本質上就是美元體系,國際貨幣秩序嚴重失衡,這種權力的不對等使得美元流動性的收縮還會在不同國家之間擊鼓傳花。**當美聯儲擴張資產負債表時,美國利率會下降,導致美元外流,迫使外幣升值,對實體經濟形成緊縮效應,它還容易催生資產泡沫。為了避免出現這種情況,其他國家往往也會實施擴張的貨幣政策,致使流動性氾濫。相反,如果美聯儲收縮資產負債表,資本外逃又容易刺破泡沫。如圖10所示,從過去200多年的歷史經驗來看,資本流動與銀行危機相伴而生。如前文所述,危機又容易催生貿易保護主義。

當你從繩子的一端出發,想順着它找到另一端時,你若發現,繩子的另一頭是另一根繩子。這種糾纏無解的局面,令人倍感絕望。

一輪又一輪的“貿易戰”只能暫時掩蓋國際經濟的失衡問題,貨幣失衡、貿易失衡、金融失衡,全球經濟體系的各種失衡盤根交錯,WTO改革就是國家利益的再分配,難以一蹴而就;全球權威政府的缺失使得協調各國內政只能是一種理想;國際貨幣體系改革必將面臨美國的阻撓;解決資本流動失衡,恐怕只能背棄自由主義的信仰。

結語

“貿易的猜忌是國家理性在國際貿易中的應用”。針對當下美國在全球範圍內掀起的“貿易戰”,引用大衞·休謨的一句話作為結語:“在那些已經獲得一些商業進步的各國政府中,最常見的就是以疑懼的眼光旁觀鄰國的進步,將所有的貿易國當作對手,並想當然地認為,除非犧牲她(自己)的利益,否則她的鄰國就不可能繁榮富強。與這種狹隘而有惡意的觀點相反,我將大膽地斷言,財富和商業在任何國家的增長通常有利於而不是有損於其所有鄰國的財富和商業。當週邊所有的國家都被無知、怠惰和矇昧困擾的時候,一國很少能夠在貿易和工業上走得太遠。”

祝全球好運,祝中國好運!