高柏:美元——大國興衰的原點

【文/高柏】

一、導言

二戰後,國際政治經濟秩序正在經歷最深刻的變化。為了理解今天保護主義和貿易戰等新國際形勢,我們面臨着一系列的問題:

為什麼特朗普在2016年的總統大選中勝出?為什麼他的競選口號和執政綱領以“反建制”為特徵?為什麼他一上台就開始退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP),重新談判北美自由貿易協定(NAFTA),又退出各種國際組織?為什麼他的一個重要綱領是把製造業帶回美國?為什麼他在與中國和俄國大國競爭時不像冷戰時期那樣收買盟友,反而向盟友施加強大的政治壓力要求他們增加國防開支和減少貿易順差?

回答這些問題的關鍵在於理解什麼是“建制”。建制在美國對外關係中就是二戰後美國主導的自由主義國際秩序。要理解特朗普為什麼“反建制”,我們必須理解這個自由主義國際秩序的基礎以及美國在維持這個秩序時獲得的利益和付出的代價。

這篇文章的初衷是從國際經濟秩序與國內政治經濟的互動來解釋2008年全球金融危機的起源,受篇幅的限制,沒把整個分析框架全寫進這篇文章裏,因此筆者先簡單地介紹一下整個分析框架在文章中沒有提到的部分,然後把它們結合起來分析一下特朗普時代的政治經濟。

文章中沒能涉及的分析框架的組成部分主要有兩點:一、冷戰在戰後國際經濟秩序發展過程中的決定性作用。二、因為冷戰美國與盟友在國際貿易中的非對稱合作。

戰後初期,雖然美元已經確立關鍵貨幣的地位,美國卻不想成為流動性的主要提供者。同時美國雖然要建立多邊貿易體制,但是還沒有正式地在制度層面落實。1947年開始的冷戰可以説是戰後國際經濟秩序發展的分水嶺。英國前首相丘吉爾在1946年訪問美國時發表了重要的“鐵幕演説”,1947年2月美國駐蘇聯外交官凱南撰寫了被認為是冷戰綱領的長電報,同年6月美國國務卿馬歇爾在哈佛大學畢業典禮上正式宣佈“馬歇爾計劃”,這些是冷戰開始的標誌性事件。

美國在冷戰中拉攏盟友的努力是戰後國際金融和貿易秩序發展最大的推動力。

在金融領域,美國一改戰後最初兩年不願意提供流動性的立場,通過馬歇爾計劃在4年間向歐洲提供了總計131.5億美元的援助,其中90%是贈與,10%是貸款;朝鮮戰爭中的軍需成為向盟國提供流動性的重要來源。朝鮮停戰後,各種軍事援助、經濟援助,以及在全世界各地大量海外軍事基地的支出都成為美國提供流動性的渠道。

在貿易領域,美國為吸引盟國,也是為解決美元短缺問題開始實行非對稱合作,即向盟國全面開放美國市場,同時允許這些國家實行貿易保護主義,限制美國產品的進口。美元作為關鍵貨幣和美國作為流動性主要提供國,是支撐美國打贏冷戰維護霸權最重要的制度安排。

國際貨幣發行機制中的鑄幣税效應和國際收支調整機制中的“善意忽略”效應使美國既能通過發行國債向外國借錢並向盟國提供流動性,又能夠在存在鉅額經常賬户逆差的條件下回避結構性調整。這些不僅僅為美國贏得冷戰中的盟友,也極大地加強了美國在國際經濟秩序中的影響力,但是這樣做的代價也極為沉重。

首先,由於美國在這樣一種國際金融體系中花錢不受約束,既要維持鉅額的國防開支以支撐其霸權,又要為在國內擺平各種反對勢力不得不減税和增加社會開支,這樣一種強烈的政策自主偏好導致鉅額的聯邦債務。據美國國會預算辦公室預測,國債利息花費到2020年將超過醫療補助,到2023年將超過國防開支,到2025年將超過所有非國防計劃開支的總和。

其次,1950年代開始的由過剩美元催生的歐洲美元市場提供的自由環境,成為誘惑美國銀行推動金融自由化的重要動力,不斷的金融自由化和放鬆規制導致的資產證券化,致使虛擬經濟的迅速發展,美國經濟日益空心化。

最後,從1950年代起,美國的跨國公司為繞過盟友在國際貿易中的關税壁壘在海外大筆投資,開始離岸生產。由於對外投資對出口的替代作用,美國企業的出口受到很大影響,1980年代外包和全球生產方式的崛起更是從根本上削弱美國製造業提供工作機會的能力。

特朗普“反建制”就是要對這些冷戰的遺產進行徹底清算,他要清除美國付出的所有代價。

在美國優先的原則下,他要求北約(NATO)成員國把國防開支上升到GDP的2%並要求日本和韓國支付駐日韓美軍的費用。他認為NATO當年是為保護歐洲國家安全成立的組織,然而在冷戰已經結束四分之一世紀後,美國卻仍然承擔NATO75%的費用,這實在不公平;基於同樣的道理他要求日韓支付美國駐軍的費用。

特朗普:我們希望和盟友間的貿易是互惠的。

他退出TPP,重新談判NAFTA,並與多國同時打貿易戰,是因為他認為這些自由貿易協定和貿易關係仍然在延續冷戰時代的非對稱合作,允許他國向美國大肆出口,同時對美國出口設置各種貿易壁壘。

簡言之,特朗普並不是要放棄美國在國際上的領導地位,而是不想再花過去的代價,甚至想重建被冷戰時代為吸收盟友而破壞掉的美國經濟結構。

二、國際金融秩序與國內政治經濟:全球金融危機的起源

全球金融危機的起源既有國內因素也有國際因素。國內因素包括金融創新、放鬆規制以及企業的貪婪、可調利率抵押住房貸款、住房抵押貸款證券化、擔保債務憑證及信用違約互換等實踐加大了信貸創造規模。

1999年通過的《格雷姆-裏奇-比利雷法案》(Gramn-Leach-Bliley Act)廢除了1933年《格拉斯-斯蒂格爾法案》(Glass-SteagallAct)的部分條款,削弱了商業銀行與投資銀行之間的業務分離。2004年對淨資本規則(the net capital rule)的放鬆使投資銀行開始增加債務,對影子銀行監管的缺失使它們持有更多的債務。冒險行為導致金融機構欠下鉅額債務,而消費者和家庭的過度借貸又導致美國家庭負債大幅度提高。

國際因素則包括全球儲蓄過剩和全球流動性過剩。所謂全球儲蓄過剩是指以出口為導向的國家及資源出口國積累過多的資本;而全球流動性過剩是指貨幣供應過多,這在美國尤為顯著,來自儲蓄過剩國家的資金流入美國,提高了美元的真實匯率,從而導致美國生產可貿易商品和提供可貿易服務的部門萎縮。美聯儲通過降低利率促進經濟發展和預防失業,而這種低利率導致對可貿易商品和服務的需求過度膨脹。

與此同時,流動性的過剩供應使真實利率處於低位,這導致美國消費者信用的快速增長和美國家庭儲蓄的急驟下降,過度消費導致了鉅額的貿易赤字和大量的美元資本外逃。當美元呈弱勢時,實行浮動匯率的他國貨幣被迫升值到失去競爭力的水平,而實行釘住匯率制的他國貨幣為把本國幣值保持在低水平,不得不在公開市場上進行干預,這種情況就導致這些國家的外匯儲備激增,並最終流入美國。

因此筆者認為,為了解全球金融危機的起源,有必要剖析形成這些國際、國內因素背後的推動力。本文將重點分析戰後國際金融秩序對美國國內政治經濟的影響,揭示美元的關鍵貨幣地位與美國為國際經濟提供流動性而產生的國際收支赤字,是流動性創造機制中的鑄幣税問題和國際收支調整機制中的“善意忽略”(benign neglect)問題的制度根源。

這些制度性缺陷在3個方面影響了美國:

首先,聯邦政府強調其政策自主權,通過欠下大量債務同時為追求多重政策目標融資,由此產生的政府預算赤字和聯邦債務是形成全球流動性過剩的主要原因;

其次,美國金融業強調信用創造的競爭力,將社會上的各種資產債券化,進行高槓杆放貸並逃避政府監管,這些做法直接造成的各種變化導致了次貸危機的爆發;

最後,受到美元關鍵貨幣地位的影響,美國製造業引領了全球生產體系的發展,這造成了以出口為導向的國家和歐佩克成員國為核心的全球儲蓄過剩,隨着跨國企業在海外投資的加劇,美國製造業創造就業機會的能力被嚴重削弱。

資料圖來源:視覺中國

三、黃金儲備與美元作為關鍵貨幣

根據1925~1931年間實行的金本位制(gold-exchange standard),關鍵貨幣的概念與黃金緊密相關。

所謂關鍵貨幣是指核心貨幣,包括英鎊、美元、法郎、和德國馬克,這些關鍵貨幣以固定的價格與黃金掛鈎,而其他貨幣則與這些關鍵貨幣掛鈎。當時的關鍵貨幣發揮了重要的橋樑作用,將那些沒有足夠黃金支持本幣的國家聯繫起來,使這些國家能夠參與國際貿易。最終引發全球流動性過剩和全球儲蓄過剩的機制出現在佈雷頓森林體系(Bretton Woods system)。

在這個體系中,美國持有的黃金總量奠定了美元作為戰後唯一關鍵貨幣的基礎,在1913~1944年間,美國持有黃金的份額從全世界27%增至60%。美元在國際金融中扮演着儲備、干預、媒介和交易貨幣的重要角色。在二戰後建立佈雷頓森林體系的時候,除美國以外,其他任何成員國都沒有足夠的黃金來直接維持本幣的平價。

《佈雷頓森林協定》賦予了美元在戰後國際金融秩序中與黃金相同的地位。該《協定》引入了平價體系,即貨幣等值交換,各成員國的貨幣價值以黃金或美元計算。從理論上而言,各種貨幣的平價應該通過黃金計算,但是出於結算便利的目的,佈雷頓森林體系通過固定匯率用美元來反映一種貨幣相對於黃金的價值,即每盎司黃金等於35美元。

佈雷頓森林會議參會代表

美元作為關鍵貨幣的作用在官方和民間都有體現。對官方而言,美元既是一國的“儲備貨幣”,也是外匯市場上的“干預貨幣”。關鍵貨幣具有的儲備功能和干預功能是一枚硬幣的兩個方面,中央銀行必須把關鍵貨幣作為外匯儲備才能在必要時用它來干預外匯市場。在民間,美元既是“媒介貨幣”也是“交易貨幣”。關鍵貨幣的交易功能不僅體現在發行國美國與其貿易伙伴之間,也體現在不牽涉到美國的其他各國之間的進出口業務中。

美元在戰後國際金融秩序中的主導地位始於其官方的作用。在佈雷頓森林體系中,所有國際貨幣基金組織(IMF)的成員都必須維持本國貨幣的平價,必須使本幣與外幣之間的市場匯率保持在本幣平價的1%以內。如果一種貨幣的市場匯率上升或下降的幅度超過1%,該國中央銀行必須通過買賣黃金或者美元進行干預以便重新確定本幣價值。在戰後初期,除了美國之外,其他國家都沒有足夠的黃金來確定黃金與本國貨幣之間的兑換率,因此這些國家只能用美元充當“干預貨幣”。

美元在官方發揮的儲備與干預功能使其成為民間外匯市場的“媒介貨幣”。由於美元可以用來確定外幣的平價,持有美元能夠大大降低該國的外匯風險。同時,美元的官方功能也降低了其與民間外匯相關的風險。正是因為使用美元有這些好處,各國從事外匯業務的私有銀行在銀行間進行外匯交易時都用美元作為“媒介貨幣”。

隨着越來越多的私有銀行把美元當作“媒介貨幣”,私人企業也開始在國際貿易結算中把美元作為“交易貨幣”。在20世紀五、六十年代,美元與英鎊在提供進口保險方面競爭激烈,由於美國銀行在票據承兑體系中提供的信用多、利息低,美元贏得了這場競爭。這是因為美國是關鍵貨幣發行國,紐約承兑市場規模很大,由此形成的規模經濟讓美國能夠以低於倫敦市場0.3~3%的利率給國外的貿易公司提供信用,其結果是很多外國企業開始用美元進行國際貿易結算。

四、美元在佈雷頓森林體系之後繼續佔據主導地位

自從佈雷頓森林體系崩潰以後,美元仍然一直保持關鍵貨幣的地位。它之所以能做到這一點,部分原因來源於它的舊角色,即它給石油和其他商品標價的功能,還有部分原因來源於它的新角色,即它在浮動匯率制度下管理匯率風險時發生的作用。

石油是世界上最重要的商品,1971年黃金窗口關閉後,美元的迅速貶值引發了兩次石油危機。到1973年,美元跌去了原來1/3的價值,在避免損失的壓力下,歐佩克國家大幅提高石油價格,第一次石油危機(1973~1974年)中,石油價格上漲了2倍。在1977年1月至1978年4月間,美元相對其他貨幣再度快速貶值,而此時歐佩克國家持有約700億美元的流動儲備和約800億的外幣,其中有一半是以美元存款和美元資產的形式存在的。正因為如此,歐佩克國家在第二次石油危機(1978~1979年)中將原油的價格又提高了2倍。

在兩次石油危機之間,歐佩克國家正式討論過用其他貨幣取代美元來給石油定價的可能性。早在1975年6月,歐佩克夏季部長級會議在加蓬舉行,會上討論了使用特別提款權(SDR)為石油標價的建議。1976年年中,把一攬子貨幣作為石油定價基準的可能性再度受到熱議。

後來,由於美國與沙特阿拉伯談判成功,歐佩克同意繼續使用美元給石油定價,這樣一來就為美元繼續作為關鍵貨幣提供了新的合法性。只要各國需要進口石油,持有美元作為外匯儲備會大大降低匯率變動導致的風險,從而能夠保證能源安全。同時美國承諾給石油美元優惠利率,讓這些美元返還到美國,最終變成美國國債,此舉讓美國獲得了防止經濟下滑所需的資金。

此外,美元在各種衍生金融工具中作為媒介貨幣和交易貨幣的角色也支撐起其關鍵貨幣的地位,主要反映在以下3個領域:

首先,管理外匯風險需要大量美元。佈雷頓森林體系的崩潰把管理外匯風險的責任從中央銀行轉嫁給私有銀行、企業和個人。公共管理機構不再必須干預匯率,這些干預措施變成民間酌情自理的行為。為避免匯率風險,從事外匯業務的銀行必須依靠流動性來填補國際收支結算的缺口,用短期投機資本來平衡日常結算餘額,這大大增加了對美元的需求。

第二,為回應浮動匯率機制下管理外匯風險的需要,外匯期權和貨幣互換這樣的金融工具取得較大發展。過去,美元過剩是造成國際金融秩序不穩定的主要因素。更具諷刺意義的是,在美元本位制下,美元過剩是操作各種降低匯率風險的金融工具的前提條件。儘管美元走弱,但對沖弱勢美元的需要卻導致美元得到更廣泛的應用。

第三,從20世紀70年代初開始,德國和日本成為美國的主要競爭對手。儘管德國馬克和日元在國際儲備中的份額增加,但沒有美元作為“媒介貨幣”,它們之間無法直接相互兑換。隨着德國和日本的銀行與企業快速拓展國際業務,它們也需要更多的美元來進行結算。

資料圖來源:視覺中國

五、流動性創造機制中的鑄幣税問題

在佈雷頓森林體系下,美國是國際經濟流動性的主要提供者,它保證維持美元與黃金之間的可兑換性。作為交換條件,美國被豁免承擔兩大責任:一是美國不用保持國際收支平衡;二是美國沒有責任穩定美元與其他貨幣之間的匯率。然而這個免責做法存在重大缺陷,即它造成了流動性創造機制中的鑄幣税問題和國際收支調整機制中的“善意忽略”問題。

鑄幣税最初的意思是“流通中的貨幣價值與打造金條和鑄幣成本之間的差,這個差即貨幣發行者取得的一次性收益”。然而,這個詞在當代指的是“壟斷貨幣發行權賦予政府隨意增加公共支出的能力”。發行世界關鍵貨幣為發行國提供了“結構權力”,或者“過分的特權”。由於其他國家都需要用關鍵貨幣來進行外匯儲備,發行該儲備貨幣就成為“繼發行國通過税收和從金融市場借貸之外的另一個收入來源”。

鑄幣税問題直接與佈雷頓森林體系下依賴美國國際收支赤字為國際經濟提供流動性的做法有關。由於在戰後的大部分時間裏,美元是唯一的關鍵貨幣,美國是國際經濟流動性的主要提供者,因此它的國際收支必然會長期擁有赤字。在佈雷頓森林體系下,各國中央銀行不得不用美元計算本國貨幣平價,用美元作為“儲備貨幣”,用美元來干預外匯市場以維持它與本幣之間的平價。由於國際上對關鍵貨幣有如此多的需求,美元的總供應量必須大於美國自身的需求。

羅伯特﹒特里芬(Robert Triffin)指出,雖然戰後流動性的供應依賴的是美國國際收支逆差,但是美國國際收支的逆差卻會影響國際社會對美元的信心。由於關鍵貨幣發行國的貨幣政策目標與整個佈雷頓森林體系的目標不同,依賴一個國家貨幣作為關鍵貨幣的做法遲早要改變,國際金融秩序或將找出創造流動性的新來源,或是佈雷頓森林體系遲早崩潰。他的這個依賴單一儲備貨幣會造成國際金融秩序不穩定的觀點即使是在美國政府內部也獲得越來越多的支持。

早在20世紀60年代初,源自美國國際收支赤字的流動性過剩就已經造成了美元過剩。雖然美元持有國的中央銀行有權使用這些美元資金,但這些美元實際上是以存款的形式存在紐約的一個商業銀行賬户,這些國家的中央銀行用該賬户來干預外匯市場以保持本幣平價穩定。

這樣做的結果是,這些美元至少被派上兩次用場:首先,這些美元被用作在歐洲的購買力;其次,這些美元又被用作在美國國內的購買力。無論美國為其他國家提供流動性造成多少國際收支赤字,美國自身的國內購買力並不會受到影響。當資本跨境流動活躍時,這種機制就會成為全球範圍內通貨膨脹的主要原因。

從理論上來説,在佈雷頓森林體系下,美國的黃金持有量應該發揮遏制的作用,防止美國向國際經濟注入過多的流動性。因為一旦美國提供的流動性過多,它的國際收支條件就會迅速惡化。美國國際收支赤字的增加將使國際社會對美元喪失信心,進而引發外國中央銀行把美元兑換成黃金。

然而在現實中,這種擔憂從未構成嚴重威脅,因為在20世紀50年代,歐洲各國已經紛紛把手中的美元兑換成黃金。當美國在1971年決定關閉黃金窗口時,它持有的黃金份額與戰後初期相比幾乎下降了60%,從1948年的244億美元減少到102億美元。當20世紀70年代“美元本位制”取代佈雷頓森林體系之後,美國提供流動性的限制不復存在。隨着美元不再和黃金掛鈎,美國的海外借貸也不再有國內儲蓄的支撐,遏制黃金兑換的機制從此徹底地退出歷史舞台。

在佈雷頓森林體系崩潰後,為什麼美國和國際社會沒有改變只依賴一國貨幣作為關鍵貨幣的做法呢?原因是在美國辯論美元問題時,以查爾斯·金德爾伯格(Charles Kindleberger)及其合作者為代表的少數派觀點為美國在黃金窗口關閉後對國際收支採取“善意忽略”的態度提供了正當性。

六、國際收支調整機制中的“善意忽略”問題

這場辯論中的少數派觀點對美國國際收支的赤字提出了與羅伯特·特里芬(Robert Triffin)完全不同的解釋,少數派認為國際收支赤字並不代表美國國際收支不平衡,因為這些赤字被來自外國的購買流動性較強的美元資產的資本抵消。

這個觀點還認為,美國在國際金融中不只提供流動性,它還提供中介服務,既貸出長期資本也給外國短期資本在美國提供更好的盈利機會。因此,美國不必非要提高利率來遏制過度支出,只要歐洲保持高儲蓄率,自由流動的資本仍然將超出商品與服務的實際轉移。

在這種少數派觀點的支持下,美國對其國際收支赤字的“善意忽略”問題在20世紀70年代初變得更為糟糕。國際收支調整機制中的“善意忽略”問題源自佈雷頓森林體系的安排,即美國不承擔維持美元與其他貨幣之間平價的責任。根據國際貨幣基金組織的協定,美國只負責通過買賣黃金來維持黃金和美元之間的固定匯率,而維持美元與其他貨幣匯率的責任則由其他成員國承擔。

從理論上講,在佈雷頓森林體系下,金融管理機構對貨幣市場干預的功能是對私有銀行在國際結算中美元短缺時的調整措施。如果一國的國際收支存在赤字,對美元的需求就會增加,美元在與該國貨幣的匯率中就變得越堅挺。為履行佈雷頓森林協議規定的義務,該國金融機構必須通過賣出美元進行干預,以便使匯率浮動保持在特定的範圍之內。

這些干預行為使用的美元,要麼是來自過去的貿易順差,要麼是用本國的黃金儲備來購買。前者代表的是在一段時間內平衡國際收支的動態過程,而後者則代表的是以黃金進行的最終結算,因為黃金-美元之間的交易和公開市場干預構成一個完整的過程,二者都是被用來調整私有部門美元的短缺。

然而,在實際操作中通過黃金與美元之間的兑換進行結算並不是總能實現,因為國際收支不平衡並不是總能引起金融管理機構的干預。即便出現國際收支不平衡,私有銀行依靠短期資本流動提供的信貸也能維持匯率的均衡。這樣一來,對國際收支不平衡問題的解決就被不斷地推遲。在這種情況下,國際收支不平衡不會立刻導致金融國際機構進行黃金-美元間的兑換。

資料圖來源:視覺中國

在美元的黃金窗口關閉後,金融管理機構只有在極特殊情況下才會干預貨幣市場。隨着用黃金進行國際結算的需求不復存在,對國際收支逆差立即調整的壓力也消失殆盡。在1970年代以來的新體制下,國際結算採取的形式是用外匯交易來平衡債務和信貸。如果國際收支無法平衡,各國寧願推遲結算,依靠國際供應的信貸來彌補缺口。

在美元本位制下,美元失去了黃金的支撐,支撐着美元流通的只是眾人信念中的美元購買力而已。在佈雷頓森林體系下用黃金進行部分結算的做法停止以後,國際上普遍的做法是用短期借貸來填補經常帳户結算時的缺口,而且推遲結算的時間越來越長。

在美元本位制下,各國應對國際收支赤字依賴的是融資戰略而不是調整戰略。一國政府在處理國際收支赤字時有兩個選擇。

一種是進行調整,即政府進行資源的再分配,此舉可以改變政府的支出,其做法是政府採取緊縮的金融政策和財政政策,減少經濟活動中的貨幣供應量,或提高税收、減少公共支出以達到減少總需求的目的,也可以轉變政府的支出,依靠價格調整和改變可交易與不可交易商品之間的總支出分配,以促進出口,減少赤字。

另一種是採取融資戰略,政府則可以避免進行資源再分配。當出現國際收支赤字時,中央銀行就出售外匯或對金融市場和外匯市場進行干預以吸引短期資本的流入。為減少一個國家來自國外的淨流動資本的變化對國內購買力造成的負面影響,它們在國內政府債券市場進行公開操作,調整對私有銀行準備金的要求或流動性的比率。在為彌合國際收支的缺口調整公共的和私有的資金流的同時,政府努力使收入、價格、現存的外匯供需明細表以及現行匯率保持不變。

在國內政治中,融資的選項比調整的選項更受歡迎,因為它不涉及收入和價格變化,調整產生的影響更小。不過,選擇融資戰略要求政府能獲得大量國際上接受的流動性較強的資產。美國的中長期國債或短期國債在這時就變得很有用,因為美國金融管理機構在國內市場上公開操作持有大量的政府證券,由於美國能夠經常向外國出售以美元為主的債務,它在調整國際收支不平衡時,有能力創造融資選項所需要的資金流。

“善意忽略”的作用是為美國消除調整國際收支不平衡的壓力,否則美國必須要處理國際收支中的逆差問題。由於美國必須通過國際和國內借貸來彌補經常帳户的赤字,延遲調整就為不斷增長的經常帳户赤字打開了一條活路,其代價是聯邦債務的不斷增加。在戰後的國際金融秩序中,流動性創造機制中的鑄幣税問題和國際收支不平衡調整機制中的“善意忽略”問題極大影響了美國國內相關行動主體的行為。

七、政策自主權,預算赤字以及聯邦債務

戰後金融秩序中的鑄幣税問題使美國政府養成對政策自主權和行動自由的強烈偏好,使它在制定與執行政策時不用擔心外界的壓力。美國對政策自主權的偏好尤其反映在國防開支、減税和社會支出這3個方面,在這3個政策偏好上,國防開支得到兩黨的一致支持,其中共和黨更支持減税,民主黨更支持社會支出。

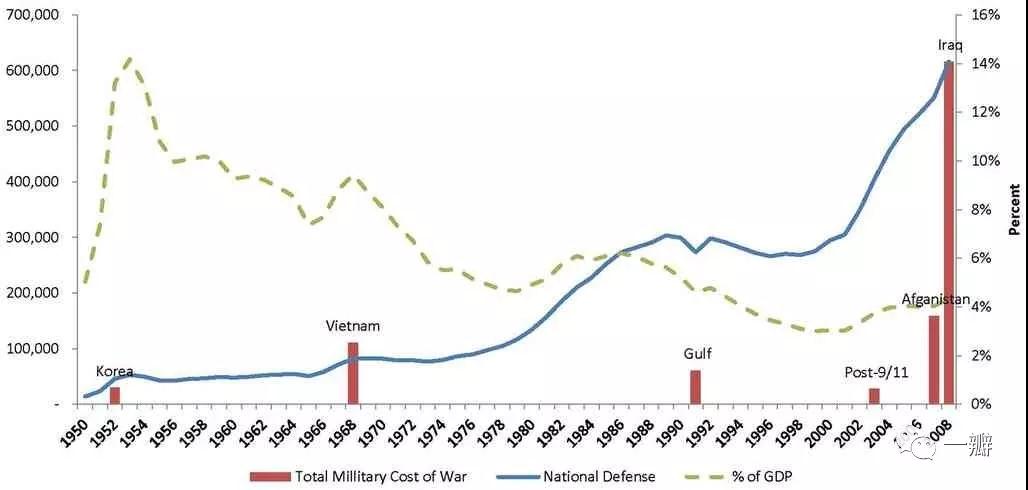

最受美國政府保護的政策自主權領域首推其全球戰略目標。戰後,美國發動了幾場戰爭,包括朝鮮戰爭、越戰、兩次伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。如下圖所示,戰爭費用大大提高了國防支出在GDP(國內生產總值)中的比重。

1950~2008年美國聯邦政府在國防與主要戰爭中的費用

注:戰爭費用僅包括2008年6月30日頒佈的戰爭撥款法案的金額。以美元現價計算(單位:百萬美元)。資料來源:國防支出與GDP:行政管理和預算局;歷史表格:美國政府預算,2010財年;戰爭軍費:斯蒂芬﹒達蓋特,美國主要戰爭支出,國會研究服務處,2008年7月

在美國的戰爭融資中,最初對戰爭費用的估算總是不及實際支出。儘管行政部門常與國會發生齟齬,但它嚴重依賴追加撥款來為軍事衝突提供融資。這些撥款的數量並不受年度總預算的限制,因此它往往掩蓋了年度預算赤字的實際規模。②

此外,美國政府為其盟友提供了大量軍事和經濟援助,海外軍事基地也耗資巨大。1958~1973年間的4屆美國政府雖然都擔心海外軍費開支會對美國國際收支平衡造成負面影響,但是它們從未在維持強大的軍事實力方面迴避自己的責任。

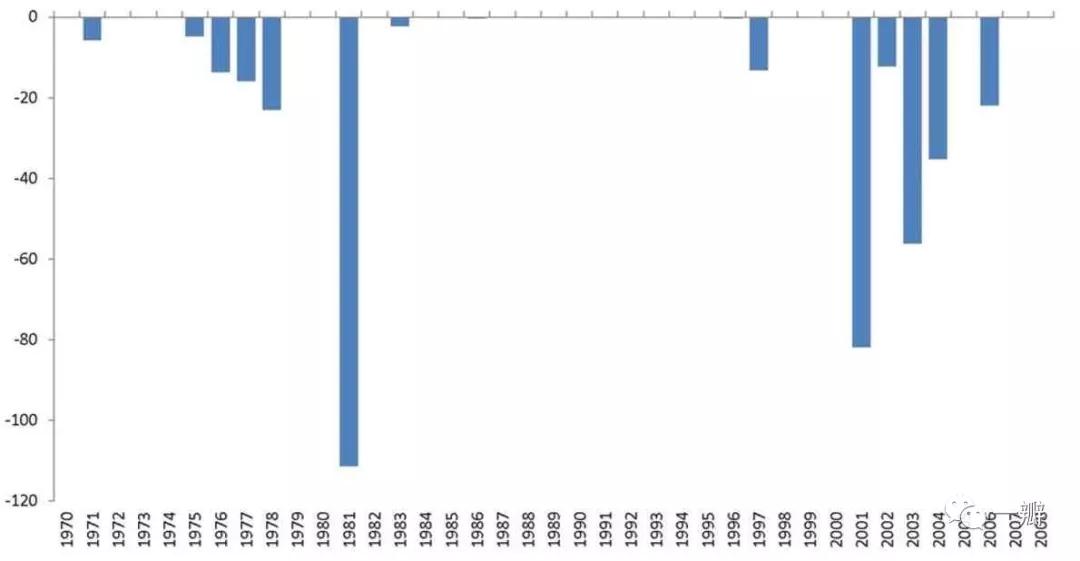

減税是美國政策自主性的另一大主要目標。它始於肯尼迪政府,並得到約翰遜政府在其大部分任期內的支持。後來的共和黨政府,尤其里根政府和小布什政府,也大力支持減税。如下圖所示,在這兩屆共和黨主導的政府任期裏,減税對政府收入的影響非同尋常。對分紅、利息、資本收益、遺產、饋贈以及企業利潤等方面的徵税,被視為事關企業家階層的命脈。

美國大規模減税的收入效應

注:以美元現行價格計算(單位:百萬美元)。收入效應以兩年(1970~1977)和四年平均(1978~2006)數值為基礎。

共和黨的減税立場得到兩個不同版本的供應學派經濟學理論的支撐。早期版本把勞動力擴張和技術革新視為固定要素,認為減税能夠擴大資本支出,反過來又能促進產能。與之相反,後期版本認為減税和技術革新以及這種革新帶來的經濟潛能會超過單純依靠增加資本支出帶來的潛能。

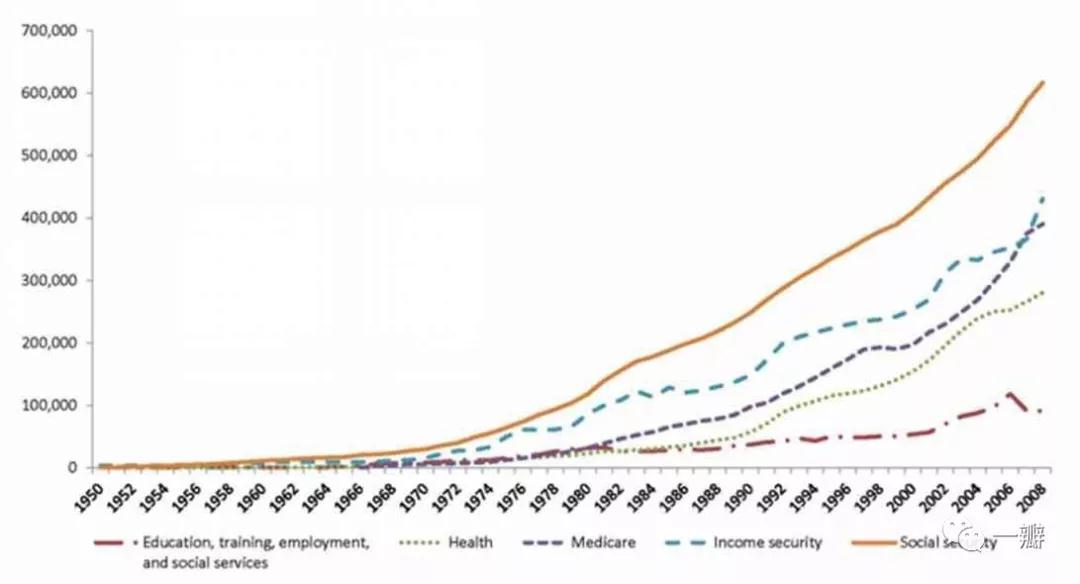

社會支出是美國政府第3個政策優先領域。如下圖所示,從20世紀60年代約翰遜政府提出“偉大社會計劃”(GreatSociety program)開始,美國政府社會支出開始迅速增長。一旦社會支出具有政策優先權後,很難再做出改變。約翰遜之後執政的共和黨也接受了這個美國在20世紀60年代確立的政治前提,這一政策一直持續到里根上台。儘管以里根為代表的共和黨人反對社會支出,但大規模的社會支出並未僅限於民主黨政府。理查德·尼克松和喬治·W·布什都對社會項目進行了大量投資。“偉大社會計劃”的設計者最初主要希望給窮人創造參與主流經濟活動的機會。然而,隨着時間的推移,“偉大社會計劃”出人意料地擴大了各種收入保障項目,促進了福利型項目的出台。

1950~2008年美國聯邦政府的社會支出

注:以美元現行價格計算(單位:百萬美元)。資料來源:OMB(2010)

美國政府對政策自主權的強烈偏好體現在它經常同時追求多個成本巨大的政策目標。以下4屆美國政府的例子顯示:美國政府經常是一方面進行導致政府收入減少的大規模減税,另一方面又同時發動戰爭或者大規模提高國防開支;或者是一方面擴大戰爭規模,另一方面又大幅度提高社會支出。這種過度開支無疑導致了政府預算赤字和聯邦債務的迅速增加,易如反掌的融資和填補赤字與債務的需要為流動性過剩的產生創造了有利條件。

約翰遜政府不僅擴大了越南戰爭的規模,上馬“偉大社會計劃”,同時還拒絕增加税收為它們融資。1960~1965年間,美國國防開支的年平均增加額僅有1.5%,美國政府預算開支總額的年平均增加額僅有5.1%。等約翰遜擴大越戰規模和推動“偉大社會計劃”之後,美國國防支出的年平均增加額變成18.9%,非國防支出的年平均增加額為13.0%。在約翰遜執政期間,新立法和國防支出的決策根本不與預算準備工作進行協調,對經濟有重大影響的國防決策根本不通報給約翰遜的經濟顧問。越戰讓國防支出迅速增加。

林登·約翰遜總統(資料圖)

在戰爭期間,約翰遜又極力避免放棄自己雄心勃勃的“偉大社會計劃”。同時追求“大炮加黃油”(guns-and-butter)必然要面臨一些障礙,而約翰遜選擇儘量無視或者否決這些障礙。由於這些障礙在財政和預算的政策過程中顯示得最明顯,約翰遜在執政後期索性選擇繞開這些政策過程。①這種沒有限度的政府支出造成了嚴重的通貨膨脹和經濟過熱,極大地打擊了國際社會對美元的信心,這是導致佈雷頓森林體系崩潰的主要因素。

在里根政府時期,聯邦預算的主要推動力來自國防。里根認為,如果退出任何國防政策已經確立的發展目標,都將給蘇聯發出錯誤信號。即便在他的第二任期內,國防支出每年平均也高達3900億美元(以2000財政年度的美元計算),而卡特執政時期平均只有2640億美元。這個國防開支水平僅次於1952~1953財年的朝鮮戰爭預算和1968~1969財年的越南戰爭預算。

不僅如此,國防支出如此大幅度的增加又與美國歷史上最大規模的減税同時出台。政府平均支出佔GDP的比率從從卡特政府期間的21.2%提高到里根第一屆政府期間的22.9%。與此同時,税收則從18.8%減少到17.9%,這兩者加在一起導致了相當於2.6%GDP的聯邦債務。

里根卻認為“我們面對的赤字既不是來自國防……也不是來自減税。事實上,我們的赤字來自於對國內支出預算失去了控制”。他在兩個任期內大力削減社會支出,把社會支出總額佔GDP的比率從13.7%降到12%。然而,由於國會的抵制,這些努力未達到他的預期效果。20世紀80年代,美國政府採取“里根經濟學”導致聯邦債務的急驟增長。

在小布什政府期間,通過緊急事態審核為伊拉克和阿富汗的海外軍事行動籌集資金已經變成常規做法。據估算,在2002和2005這兩個財政年度之間,追加支出額每年平均達1200億美元,而1975年至2001年財政年度期間,這個數字僅為140億美元。

“徹底改變‘先税收再支出’的自由派立場一直是新政以來共和黨的目標。在小布什時代,共和黨總統和國會合作實現了減税這前一半使命,但是與此同時又不得不出於政黨政治的原因,在扭轉後冷戰時期國防開支縮減趨勢的同時又擴大國內社會支出”。

布什與里根的區別在於他在社會支出問題上是“富有同情心的保守主義者”,儘管他們二人都信奉自由市場、低税收以及政府少參與經濟活動,而且布什推行的很多社會項目如《有教無類法》(No Child Left Behind Act)、藥品處方權(prescriptiondrug entitlement)以及失敗了的社會保障體系改革等等的目標也都是增加個人選擇權或者提高個人與私有部門訂立契約的能力。③在很多領域追求政策自主權大大提高了美國的政府預算赤字和國際收支赤字,其結果是迅速增加的聯邦債務。

儘管奧巴馬政府縮小了美國在伊拉克的軍事規模,但是他大大增加了在阿富汗地面部隊的數量。結果,美國政府在2010和2011兩個財年裏的戰爭總支出依然是1710億美元,仍高於2007財政年度的水平,而僅次於2008財政年度的1850億美元,是2001年9.11以來的最高水平。④與此同時,奧巴馬推出了2009年《美國復甦與再投資法案》(American Recovery andReinvestment Act ),根據國會預算辦公室(CBO)的估算,這個一攬子計劃將在2009~2019年間給美國政府造成7870億美元的預算赤字。

此外,奧巴馬政府把小布什政府提出的減税政策又延長了2年。2010年簽署的8580億美元的減税計劃幾乎讓每個美國家庭在2011年1月1日沒有增加納税。當然,8580億美元不僅僅代表減税,它也給那些經濟嚴重受挫的州的失業工人提供了直到2011年底的99周失業救濟的保障,同時也為2011年企業和消費者支出提供了新的增長動力,包括把社會保障税降低了2%,這讓工人增加了2136美元的可支配收入。

八、放鬆規制和金融創新的政治經濟

鑄幣税問題和“善意忽略”問題導致了對全球金融危機形成有重大影響的兩個趨勢的發展:一個是國際金融市場的發展,它促成了全球流動資本過剩;另一個是住房抵押貸款證券的發展,它直接引發了美國的次貸危機。

國際金融市場中一個是歐洲美元市場,它指的是在美國本土之外對各種以美元計價的資產進行交易的歐洲市場。該市場與紐約金融市場的競爭成為美國金融業要求政府放鬆規制背後的推動力;私人企業和私有銀行管理匯率風險的需求導致各種金融工具的產生,其中之一便是住房抵押貸款證券(MBSs)。這是20世紀60年代約翰遜政府為應對鑄幣税問題而開發出的一種金融工具,該工具在20世紀70年代以來在“善意忽略”的推動下得以快速發展,最終導致了2007年次貸危機的爆發。

20世紀50年代美國提供的流動性過剩是導致歐洲美元市場崛起的直接原因。美國在海外軍事基地的支出、為盟國提供的軍事和經濟發展援助、允許盟國將它們的產品出口到美國市場但是同時對美國產品關閉它們的國內市場等等,使西歐積累了大量的美元。

美元過剩造成兩個不同的發展趨勢:一是歐洲美元市場迅速發展;二是歐洲國家的中央銀行紛紛把美元兑換成黃金。由於歐洲國家的中央銀行需要為這些美元找到盈利的市場,歐洲美元市場誕生並迅速成為吸收國際上過剩美元的有力渠道。因為歐洲各國政府把持有的大量美元存在歐洲美元市場,這幫助減小了各國央行把這些過剩美元兑換成黃金的壓力。如果沒有歐洲美元市場,美國政府將被迫更早地關閉黃金窗口。

然而,歐洲美元市場的崛起給美國銀行業帶來了競爭壓力。整個20世紀50年代,由於美元的關鍵貨幣地位和紐約在國際金融市場上的核心地位,紐約實際上是唯一的對外國證券開放的國際資本市場。規模經濟使美國金融機構能夠以低息和多樣化的金融工具進行放貸,這顯示出美國金融市場的競爭優勢。歐洲美元市場誕生後變成了美國銀行的補充市場,也成為它們資本外逃的通道,這迫使美國政府在20世紀60年代開始嚴格控制資本外流。

佈雷頓森林體系的崩潰以及20世紀70年代初的第一次石油危機開啓了一個新的時代,即離岸金融得到充分發展併為放鬆規制提供了強大的推動力。

“甚至中央銀行對供應貨幣和信貸的規制能力也受到商業銀行離岸借貸業務的損害。離岸金融在1973~1974年的石油危機之後快速發展。10年內,各國政府被迫取消存在已久的對利率上限、貸款限度、投資組合限制、儲備和流動的要求以及其他繁瑣的規制措施……它們唯一可用來影響短期利率的金融政策工具就是買賣證券”。

此外,放鬆規制的壓力也來自私人企業和私有銀行。波動的匯率給私人企業造成了高額成本。發達國家在轉向浮動匯率後,出現了防範匯率風險的巨大需求。為降低匯率風險,那些在國外市場進行交易的企業被迫使自己的投資組合多樣化,它們需要根據對外匯風險的判斷,不斷變換當前和未來的貨幣組合和金融資產。它們要求提供新的金融工具,消除政府規制方面的障礙。與此同時,私有銀行也把匯率波動視為盈利的良機,它們也要求放鬆規制以獲得更多的市場活動自由。這兩個政治潮流加之其他國內因素導致放鬆規制範圍不斷地擴大。

資料圖來源:視覺中國

由於有必要管理與浮動匯率相關的各種風險,新的金融工具應運而生。商業票據便是一個很好的例證。

20世紀70年代,美國政府依然設置銀行儲蓄利率上限,在通貨膨脹時市場利息大大高於銀行利息。在這種情況下,美國的金融業於1974年開發出貨幣市場的共同基金(mutual fund)。由於這種金融工具為投資者提供的利率高於銀行儲蓄利率,它獲得了快速的發展。貨幣市場的共同資金後來成為投資者首選的商業票據,而商業票據也成為貨幣市場共同基金的第一選擇(IMF institute)。正因為如此,個體消費者不再把錢存在銀行賬户,企業開始發行商業票據進行融資。這兩種趨勢一起削弱了銀行業,迫使銀行開發更加註重服務的產品,或者進行高風險的放貸。

美國政府對鑄幣税問題的應對,導致了住房抵押貸款證券的誕生。

20世紀60年代,約翰遜政府既擴大了越南戰爭的規模,又啓動了“偉大社會計劃”,與此同時它還不願意增税。由於“偉大社會”的很多項目,例如“貧困個人與家庭醫療保險”(Medicaid)和“老年人醫療保險”(Medicare)等等都已經造成了鉅額的預算赤字,儲蓄貸款行業已經無力為政府設立的雄心勃勃的住房目標提供融資。

於是約翰遜政府對“美國聯邦國民抵押貸款協會”(theFederal National Mortgage Association )(即房利美Fannie Mae)進行了重組,將它變為半私人組織,並創辦了“美國聯邦住宅貸款抵押公司”(即房地美FreddieMac)與房利美進行競爭,同時依靠“政府國民抵押貸款協會”(Government National Mortgage Association)(即吉利美Ginnie Mae)為抵押貸款進行違約風險擔保。

同時,聯邦政府不想自己最終持有抵押貸款,因為這會嚴重限制它發行抵押貸款的數量,它因此決定使用自己的資金為抵押貸款融資,然後把這些抵押貸款作為公債出售給投資者。

由於“善意忽略”成為美國對待經常帳户赤字的政策,相對於調整,政府更喜歡融資,因為調整會導致公共開支的下降和税率的提高,而融資帶來的負面效應很少,至少從短期來看是這樣。隨着社會保障變得日益脆弱,不平等現象持續增加,美國選民的耐心也越來越少。

在此情況下:政治家喜歡讓銀行擴大住房信貸,因為信貸能夠同時實現諸多目標。它推動房價上漲,讓房主感覺越來越富有,使他們敢於消費,併為金融領域、房屋中介和建築行業創造更多的利潤和就業機會……條件寬鬆的貸款有規模大、影響正面、見效快,以及受惠羣體廣泛等種種優點,其代價卻只有在未來才能顯示出來。

九、美國製造業創造就業機會的能力下降

2008年全球金融危機後出現的高失業率凸顯在美國經濟中已經隱藏了數十年的鑄幣税問題,即美元的關鍵貨幣地位和美國是國際經濟流動性的主要提供者對美國製造業造成的負面影響,這為美國製造業這個舊話題提供了新談資。當美國經濟整體的福祉成為問題時,人們開始集中關注製造業能否創造就業機會,而不是跨國企業能否通過把生產轉移到國外賺取更多的利潤。

從就業機會創造能力的角度來分析美國製造業,國際金融秩序對國內政治經濟的影響立刻顯現出來。自從20世紀50年代以來一直存在的鑄幣税問題固然給經濟金融化和生產全球化提供了動力,但是二者也成為美國製造業衰落的重要推手,造成美國製造業衰落的因果機制是20世紀50年代以來以對外直接投資(FDI)的形式從美國源源不斷的資本外流。

對經濟金融化過程的分析大都從20世紀70年代開始。然而,推動金融化、提高資源分配效率的原則早在20世紀50年代就已經開始影響美國企業。

二戰結束時,美國工業中的多種經營趨勢使得美國企業組織內部的多部門結構(multidivisional structure)制度化。美國政府修改了反壟斷政策,不允許行業內的兼併但是給行業間的兼併敞開了大門,美國企業開始出現從金融視角管控企業(financial conception of control)的大趨勢。大企業的總部開始把產品線和分公司視為是一種投資組合並用財務標準來衡量它們的業績。如果某些產品或分公司的表現不符合預期,就把它們賣掉,再選擇新產品或者用新兼併的分公司來取代舊的。

企業推行資源配置效率的原則很快造成資本以對外直接投資的方式流出美國。

美國經濟在1957年經歷了衰退,造成國內投資機會減少。1958年末,西歐國家開始恢復貨幣自由兑換,消除了美國企業在西歐投資的主要障礙,使它們能夠非常便利地從東道國匯回投資收益。當時,歐洲國家仍然對美國出口商品徵收高關税,因此,在歐洲設廠服務當地市場被視為避開貿易保護主義的有效途徑(Block, 1977)。

與此同時,由於歐洲和日本企業的競爭力正在提升,美國企業想在潛在對手強大之前就在它們本國的市場上擊敗它們。從這層意義上而言,美國跨國公司對這種趨勢的應對戰略也是以對外直接投資為表現形式的資本外流背後的另一大推動力。

到20世紀50年代末,通過以美國在各海外軍事基地的巨大開支造成的國際收支赤字的形式過量提供的流動性已經造成了美元過剩。從20世紀50年代末至70年代初,很多人認為美元的價值被高估,美國國際收支的赤字遲早會導致美元的大幅度貶值,這成為資本外流的推動力。

資料圖來源:視覺中國

這其中的原因有兩個:首先,美元的過高估值使美國企業在海外市場有較強的購買力,因為被高估值的美元壓低了美國企業在海外併購的價格;其次,對美元貶值的持續預期使得在那些貨幣預期升值的國家進行投資顯得更加有利可圖,因為在美國國內投資成本過高。

如前所述,美元在20世紀70年代經歷了兩次急劇貶值,每一次都引發了石油危機,因為歐佩克成員國竭力避免出口石油給它們帶來的損失。這些劇烈的變化進一步把資本推出了美國。美元的匯率持續走低使美國企業持有的國內資產貶值,相反,國際資產不斷升值,這在貨幣升值的國家尤其明顯。與此同時,急劇上升的能源費用給國內生產造成了沉重負擔。這次惡性通貨膨脹大大地惡化了美國製造業的國內生產環境。

從20世紀80年代初開始,美國的政策環境開始偏向金融業,冷落製造業。保羅﹒沃爾克(Paul Volcker )用高利率的激進措施對付通貨膨脹,加之羅納德·里根(Ronald Regan)的強硬美元政策從兩個方面給美國製造業造成了巨大壓力。高利率大大增加了國內融資的負擔,降低了美國企業投資的積極性。同時,高利率吸引了鉅額的海外資本流入美國市場,這加大了市場對美元的需求,導致美元的升值。美元升值暫時減少了資本外流,同時卻嚴重削弱了美國製造業的產品在國際市場的競爭力,這導致美國經常帳户的赤字急劇增加。1985年《廣場協議》(the Plaza Accord)簽訂後,經常帳户的赤字的確減少,但對美元貶值的預期進一步推動了美國企業向海外投資。在20世紀80年代,體現資源配置效率原則的價值鏈生產理論代表了美國企業戰略的主流思想。該理論的應用無疑使外包業務的實踐得到廣泛推廣,從而進一步加速了美國的資本外流。

為了更多盈利而投資海外成為美國製造業普遍的做法。在管理資本主義(managerial capitalism)的鼎盛時期,美國企業的所有權被分散以達到擴大股東羣體的目的。專業經理人管理的財務獨立的企業變成一種社會制度,通過就業機會、產品安全和環境保護等渠道向社會提供不斷增加的工資和日益優惠的社會政策,③一羣進步的企業家精英能為美國的經濟和社會問題提供綜合性的解決方案。④

然而,隨着從金融視角管控企業的實踐大行其道,美國企業開始長期面臨持續盈利的壓力,因為美國金融市場的結構把企業能否獲得融資和能否避免被他人兼併與當前的盈利能力直接掛鈎。①與此同時,由非金融企業進行的金融投資逐漸把投資資本不斷地從製造業擠出,把它們推向金融投資的領域,這就減少了製造業投資可能獲得的融資數量。

結語

戰後的國際金融秩序以美元為關鍵貨幣和以美國為國際經濟流動性的主要提供者,這給美國國內的政治經濟造成了深刻的影響。這些影響反映在兩大遺產上。

萊斯利﹒蓋爾布(Leslie Gelb)對其中的一大遺產進行了很好地闡述:

“今天幾乎所有的國家在很大程度上都是按照經濟的節奏來擊打外交政策的鼓點,而美國則不然。幾乎所有的國家都是從經濟角度來界定自己的利益,主要憑經濟實力來説話,而美國則不然。多數國家從經濟安全來聚焦國家安全戰略,而美國則不然。華盛頓仍然主要從傳統的軍事角度來考慮自身的安全,仍然運用軍事手段來應對威脅。”

另一大遺產則是:大多數已經積累大量儲蓄的國家(不包括那些依賴出口自然資源的國家)都把它們的經濟基礎建立在製造業上,而美國則不然。美國往往從金融的角度看待所有經濟問題,運用金融手段來應對所有經濟挑戰,把創造信用視為包醫百病的靈丹妙藥。

然而,在2008年全球金融危機爆發之後,鑄幣税和善意忽略這兩個問題開始直接威脅美元的關鍵貨幣地位。根據CBO的預測,到2020年美國的累積債務將達到9.5萬億美元,將等於美國GDP總值的90%。隨着人口老齡化,醫療費用急劇增加,聯邦政府的利息支出也將大幅度增加。美國政府的債務到2025年將達到GDP的110%,到2035年達到GDP的180%,這對美國經濟的影響將十分深遠。

如果國際金融市場因為過度開支而懲罰美國,美元將崩潰,這將嚴重損害美國經濟。很多國家開始簽署雙邊協議,使用本幣來進行雙邊貿易結算,這將大大減少美元的使用,國際上對美元的需求也將隨之大幅度減少。2011年始於突尼斯和埃及的Jasmine Revolution給美國又增添新的變數,因為美元對石油標價這一關鍵作用是美元本位制的基礎。

隨着未來國際金融秩序的前景發生變化,美國國內也出現了擺脱過去遺產的跡象。削減政府開支成為美國政治的主要政策議題。

由“茶黨”(the Tea Party)領導的強烈反對政府開支的政治運動造成民主黨在2010年中期選舉中遭受重創。隨着2012年總統選舉的臨近,共和黨和民主黨都把2012年預算當作角力場。威斯康辛州的眾議員保羅·萊恩(Paul Ryan)反對奧巴馬總統“削減與投資”(cut-and-invest)的觀點,他在2011年4月披露了自己政黨的計劃,它的目標是在下一個10年把預算赤字減少5.8萬億美元。奧巴馬總統也提出了自己的計劃,在接下來的12年裏通過增税和削減開支減少赤字4.0萬億美元。

美國的兩黨都開始只重點保護本黨的政策優先,而不再同時追求多個政策目標。在顯示美國政府對政策自主性有強烈偏好的三個主要政策領域中,共和黨當前只強調減税,而民主黨則只努力保護社會開支,尤其是“貧困人口醫療保險”和“老年人醫療補助保險”。兩黨都沒有把國防放在首位,都同意在下一個10年削減1萬億美元的國防開支。

然而,其它政策領域的前景目前依然撲朔迷離。美國能否研究出新辦法來促進經濟發展而不再過度依賴信用創造,能否為創造就業機會而重建和再發展製造業,這都是美國未來所要面臨的主要議題。不過,有一件事情倒是十分清楚,即當前已經進入了一個未來國際金融秩序的形成與美國國內政治經濟相互影響的新時期。

【本文系根據作者2012年11月發表於《牛津金融社會學手冊(The Oxford Handbook of theSociology of Finance)》的英文原文(Bai Gao, “The InternationalMonetary Regime and Domestic Political Economy: The Origin of The GlobalFinancial Crisis”, Edited by Karin Knorr Cetina and Alex Preda, The OxfordHandbook of the Sociology of Finance, New York: Oxford University Press, 2012.)加筆編輯而成,由東北財經大學劉傑和王哲共同翻譯,《上海對外經貿大學學報》責編編輯後,經作者審定,發表在2019年第1期。】