周德宇:我們可以在遊戲裏扮演平安縣城的日本鬼子嗎

【文/ 觀察者網專欄作者 周德宇】

“中國軍隊系與日本軍閥財閥及地主作戰,而日本士兵並非我軍之真正敵人。日本士兵大部分與我等相同,系日本統治階級壓榨下勞苦人民之子弟。”——八路軍總司令部關於俘虜工作的指示

“我們決心在日本工農學校裏努力學習,絕不辜負各位同志的希望,我們要在學完規定課程之後,為早日結束日本帝國主義的侵略戰爭,為在日本建立和平民主主義的人民政府而全力以赴,如有需要,我們決心隨時與八路軍肩並肩地與共同的敵人戰鬥到底。”——日軍戰俘在延安日本工農學校的宣誓詞

前幾天VICE有一篇文章,講的是二戰題材遊戲如何讓玩家心安理得地扮演德軍為納粹洗白。不出所料,下面的評論大部分都是在噴作者,認為這是政治正確在上綱上線地干涉無辜的遊戲。

老實説,我看到文章開頭時的第一反應也是如此,因為作者在拿我剛剛玩過的《戰地5》説事,而《戰地》系列近年一直致力於在劇情中加入深度和思考,跟美化納粹應該是沾不上邊的。

被文章點名的《戰地5》單人戰役《最後的虎式》是這樣的故事:玩家扮演一名守衞科隆的虎式坦克指揮官,但是隨着戰局急劇惡化,坦克成員們沒有等來承諾的增援和反攻,反而被上級欺騙留在了敵人的包圍圈。於此同時,當主角不斷目睹戰爭帶來的創傷,看到平民在戰爭中流離失所,看到自己的屬下因逃兵罪名被德軍吊死,他開始反思自己戰鬥的意義何在,最終決定投降。不幸的是,坦克成員中的一名年輕士兵,被納粹思想洗腦得非常徹底,一直相信無敵的元首終將拯救他們,不能接受德軍將要戰敗的現實,最後槍殺了試圖投降的坦克成員……

這個劇情乍看起來似乎沒什麼可指責的,甚至從德國人的視角深刻地反映了納粹政權對人心的毒害,但看一下VICE文章中的評論:

“一個被過度浪漫化的故事,眼看敗局已定,納粹便開始幡然悔悟。《最後的虎式》是《戰地5》中最令人激動、主題最深刻的劇情任務之一,但是這個故事描繪的是一個神話,一個由一些人刻意打造的神話,用來把當年的納粹罪行正當化。當然,《最後的虎式》並沒有美化納粹,但是它依然在鼓勵你崇拜他們的英勇無畏。不管這個故事對納粹做出了怎樣的譴責,最後都被它對德軍的英勇描繪沖洗得一乾二淨。

希瑟把這個故事和集中營倖存者的故事,以及其它納粹受害者的故事放在一起做對比。這些故事遠比‘戰爭中展現出人性光輝的德國人’的故事更重要,但是我們關注的永遠是戰爭,這讓我們的視線變的狹隘,最終,我們看不到國防軍最高統帥部,看不到勞改營,看不到集中營,看不到黨衞軍特別行動隊,看不到萬人坑,看不到大屠殺,看不到所有讓這段歷史變得猙獰恐怖的東西,然後,我們便可以心安理得地展開戰鬥……”

其實説得還有些道理。因為即便劇情充滿了各種需要深思的段落,我在《最後的虎式》中想得最多的事情仍然是如何消滅盟軍,如何通關,如何消滅更多的盟軍來通關……這是遊戲流程中不可避免的一部分。

沒辦法,《戰地》作為一款主流射擊遊戲,又不是獨立遊戲可以玩出虐心的花樣,不可能故意為難玩家,讓玩家殺得爽仍然是其第一要務。於是我扮演的不再是劇情指示的那個落魄迷茫的喪家之犬,而是一個捍衞家園的“孤膽英雄”。

不過有人肯定會問了,這又如何呢?我們為什麼不能在遊戲中扮演“英勇”的德軍?我玩個遊戲而已,為什麼要關心這種事情?

這裏面有兩個問題,一是,我們該用何種歷史觀去看待納粹和德軍的關係,如何描繪德軍的形象;二是,遊戲是否應該成為這種歷史觀的載體,為某種特定的史觀服務。

如果單獨看《戰地5》的劇情,是非常典型的反戰思路,用普通士兵和民眾所遭受的無謂痛苦襯托出戰爭的殘酷和醜惡,沒有人是真正的勝利者。DICE在《戰地1》中就用類似的思路去描繪了一戰,大受好評,所以很自然地,他們會想着把同樣的套路用在二戰上。

這種思路也不能説沒有任何道理,畢竟從某些方面來説,同盟國也並非十全十美,有些行為很難站得住道德高地,而德國的遭遇也有值得同情之處。當年羅斯福在和蘇聯結盟時説,為了擊敗法西斯,他可以與魔鬼握手。蘇聯到底算不算魔鬼這個另説,但是美英也並非天使。為了戰爭的勝利,自己當魔鬼有的時候恐怕也是可以的。

德國海軍元帥,後來被希特勒遺囑點名繼承最高統帥的鄧尼茨,在紐倫堡審判的時候被指控發動無限制潛艇戰,並且下令不救援被潛艇襲擊的倖存者,因而違反戰爭規則。然而這些指控最後都被推翻了,因為大量證據説明盟軍也在做着類似的事情,下過同樣的指令。比如美國海軍也在太平洋進行無限制潛艇戰,不管是什麼船,即便是民用船隻,只要掛着日本旗幟就可以直接擊沉,不加警告。當然,這一政策當時也是不讓美國媒體知曉的。

美英盟軍在道德上最受質疑的事情之一,是對德戰略轟炸。雖然戰略轟炸的本意是削弱敵國的軍事生產能力,並且打擊對方的士氣。然而受制於轟炸精度所限,以及德國工廠的分散佈置,戰略轟炸打擊工業的效果十分可疑,唯一的成果往往就是大量平民的傷亡。然而平民傷亡再多,也並沒有影響他們的士氣和對德國政府的支持,反而刺激他們更加堅定地抵抗盟軍。

説到底,除此之外,德國平民能怎麼辦呢,指望他們被盟軍轟炸之後反而去推翻德國政府嗎。奇怪的是,英國自己就遭受過德國的戰略轟炸,也沒見英國人屈服,難道他們是覺得德國人不夠狠,而自己可以做得更好嗎?

更何況,盟軍的戰略轟炸的目標很多都是毫無軍事戰略意義的歷史古城,與其説是打擊納粹政權,不如説是毀壞人類文明遺產。比如1945年2月盟軍轟炸德累斯頓,就造成無數古蹟被毀,成千上萬的德國民眾死於火海。

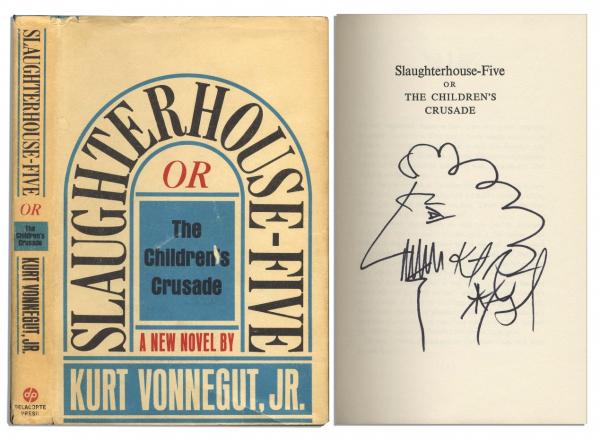

然而德累斯頓不光有德國人,還有在阿登戰役中被德軍俘虜的美國士兵。其中一名倖存的美軍士兵從被關押的屠宰場地下室爬出來,見到德累斯頓人間地獄般的景象,給他帶來了深刻的心理創傷。這名士兵後來被蘇軍解救並回到了美國,但他的心卻留在了德累斯頓的廢墟中。在這個經歷折磨了他二十多年後,他寫了一本混合了奇思妙想和傷痛無奈的科幻小説,名為《五號屠場》,讓德累斯頓大轟炸從戰爭中的一個小注腳變成了一個真正的爭議事件。

這個士兵是著名黑色幽默小説家,庫爾特·馮內古特,而今年剛好是《五號屠場》出版五十週年。

但需要注意的是,《五號屠場》出版的時候,美國正陷入越戰的泥潭。所以對德累斯頓大轟炸,以及二戰中盟軍其他行為的反思,是與當時美國所進行的不義之戰聯繫在一起的。真正被批判的不是二戰本身,而是美軍濫用武力。因此越戰式的反戰最常見的思路就是反思戰爭中強勢的一方,強調戰爭給己方士兵帶來的創傷和對敵方無辜平民的殺戮。直到現在,當美軍在中東地區同樣陷入僵局,美國的反戰思路也就這樣一脈相承了下來。

然而當我們用這種源自越戰時期的反戰思想去審視二戰的時候,就得再多想一步了。

越戰跟二戰的重要區別在於,越戰是美國自行干涉越南事務而陷入的戰爭,而二戰是一場反法西斯戰爭,是全世界聯合起來對抗法西斯主義暴行的戰鬥。如果再強調反戰,強調法西斯國家遭受的苦難,那麼遭受法西斯侵略的苦難該怎麼算呢?受到侵略的國家也要為此放棄戰爭的權利嗎?雖然到最後,盟軍看似是強勢一方,美國無限的資源和蘇聯的鋼鐵洪流淹沒了德國,但是盟軍所處的立場和越戰中的美軍卻是不可相提並論的。

遭受轟炸的越南軍民是無辜的,被強拉上戰場的美軍是迷茫的,所有人都希望這場戰爭本來不該發生。但是對於二戰中的盟軍來説,贏得這場戰爭是結束法西斯暴行的必經之路,而對於德國軍民來説,他們對於降臨到自己頭上的悲慘命運也並非全無責任。

二戰後很長一段時間,西方主流的觀點其實是把德國普通軍民與納粹完全區分開來的,邪惡的是一小撮法西斯軍國主義分子,德國民眾只是被納粹宣傳所矇蔽,而德軍只是各為其主聽命於高層罷了……

但是現在越來越多的證據顯示,德國軍民一直知道納粹在幹什麼,而他們對納粹暴行的參與遠比之前預想的要深入。就拿集中營的屠殺來説,很多德國普通民眾一直都明白對猶太人的“最終解決方案”到底是什麼,誰都知道猶太人並不會憑空消失,只是他們實在羞於在戰後承認這一點。

近年來的研究顯示,德國對猶太人的暴行根源甚至可以追溯到中世紀,遠遠早於納粹的上台。當然德國人也並不孤獨,全歐洲都有民眾和政府樂意與德國在反猶反共反少數族裔的問題上合作,這也是德國在閃電戰的軍事勝利之後能夠迅速在歐洲建立統治的原因所在。即便波蘭人被德國壓迫得最為深重,也不妨礙很多波蘭人自己參與對猶太人的屠殺,不過整個歐洲對猶太人的迫害和對納粹的支持就是另一個話題了。

我們都知道那著名的詩句:“起初他們追殺社會主義者,我沒有説話——因為我不是社會主義者;接著他們追殺工會成員,我沒有説話——因為我不是工會成員;後來他們追殺猶太人,我沒有説話——因為我不是猶太人;最後他們奔我而來,卻再也沒有人站起來為我説話了。”

雖然這詩反映了一些德國人對納粹政權的排斥和悔恨,但恐怕不是一般德國民眾的心態。對絕大部分德國民眾而言,最後追殺他們的是盟軍而不是納粹政權,而共產黨和猶太人的命運也確實跟他們無關。更不用説,很多人其實很高興自己能夠擺脱猶太人和共產黨。

我們傾向於認為民眾是無知的被動的,犯下的罪只不過是平庸之惡,只是因為我們不願意相信,二十世紀最為發達先進國家的普通人居然可以主動參與如此可怕的暴行。這種現象的原因究竟為何,仍然有待討論,但是任何對人類歷史和現實稍有常識的人都會明白,這並不稀奇。

同樣的,當我們討論到蘇軍對德國的暴行時,必須要考慮到,德國人又是怎麼對待蘇聯的。納粹從來不認為對蘇聯的侵略是一場普通的戰爭,而是一場消滅劣等民族的屠殺,一切正常的戰爭規則都是不適用的。如果蘇聯戰敗,斯拉夫人的命運不會比毒氣室裏面的猶太人好多少。大部分普通德國士兵在侵略中也是根據納粹的種族思想行事的,他們對燒殺搶掠沒有任何心理負擔,反正蘇聯人都是“受猶太人指使的非人類”。

不過當蘇聯人這個“劣等民族”最終將要取勝的時候,希特勒反而覺得是自己的德意志民族不爭氣,配不上他的千年帝國了:“德意志民族已經證明了自己的軟弱……活下來的人也沒有任何價值,優秀的人早已死於戰爭。”於是這位元首在指示了那麼多的毀滅之後,最後打算親手毀掉德意志民族,執行徹底的焦土政策,讓整個德國和他一起陪葬。好在不少德國人還保留有基本的理智,沒有讓這個政策順利執行。否則的話,盟軍轟炸機都沒有造成的毀滅,就要被納粹自己完成了。

當我們考慮到納粹對蘇聯及東歐各國的暴行,考慮到納粹對各國的轟炸,考慮到納粹所犯下的種種無法想象的罪惡之事,蘇聯對德國的報復,盟軍對德國的轟炸,似乎就變得可以理解一些了。

儘管我們從人道主義的角度來説,並不希望看到這樣的事情發生,但是在戰爭年代,特別是在二戰的具體情境下,這似乎是難以避免的,也是不得不理解的。如果我們認為戰爭罪行應該是以牙還牙以眼還眼的話,那麼德國大概得真如希特勒所希望的那樣被滅族才能夠抵消吧。蘇聯的掠奪再殘酷,盟軍的轟炸再兇狠,至少還是把德國保存了下來。

不過話又説回來了。即便我們知道納粹犯下了如此多的罪行,而德國的普通軍民參與其中,那麼他們所遭遇的苦難就是理所應當的麼?如果我們認為雪崩之時沒有一片雪花是無辜的,那麼答案似乎就該如此。當我們説天下興亡匹夫有責的時候,反過來講,一介匹夫也要承擔天塌下來的責任嗎。畢竟我們早已進化到了總體戰的年代,一旦戰端一開,沒有前後方的差別,社會中所有的一切都是為戰爭服務,也被戰爭服務。

然而這樣的看法似乎又有些極端。當我們談論責任的時候,也要考慮到,究竟一個普通人能在多大程度上為自己的命運負責。確實,德國軍民具有主動性,但是這種主動性仍然是被納粹所圈定的主動性。殘害猶太人的主動性是被納粹政權鼓勵的,而保護猶太人的主動性是要被納粹政權消滅的。更不用説,在納粹政權之外,還有歷史傳統、社會經濟形勢等無數的因素在塑造着每個人的選擇,普通人不是無知被動的機器人,但也絕非完全自由的。把我們自己轉生穿越到二戰前的德國,恐怕也沒多少人會做出不一樣的選擇。

你想象一下,自己是個上世紀三十年代出生的德國人,從小生長在元首的光輝之下,聽的是德意志民族最優越的理論,見的是猶太人毒害歐洲的宣傳,感受着納粹如何讓德國再次偉大,你又會怎麼做呢?而當你在上中學的時候拿起武器,成為希特勒青年團的士兵,頭上是盟軍的轟炸機,耳邊是蘇聯軍隊的炮聲,眼見的是滿目瘡痍的故鄉,面臨着下一秒就會戰死的威脅,你又會怎麼想呢?當你癱倒在牆邊痛哭時,這一切的命運,都是你的自作自受嗎?

老實説我沒有答案。即便是在和平年代,一個犯人的罪行多大程度上取決於自身,都是一個極為爭議的話題,更不用説極端的戰爭年代了。

但是我想,真正負責任的歷史觀,既不能把罪責全都推到普通德國軍民身上,但是也不能無視他們手上的血,把他們洗白成完全無辜的納粹的旁觀者和盟軍的受害者。也只有這樣,才可能真正搞清楚納粹政權這個真正的罪魁禍首,究竟是如何控制了千萬人的命運,造就瞭如此多的罪犯和受害者。

但這是個艱難的平衡,而且沒有現成的滿意答案。

那麼説回到遊戲的問題上,如果説對二戰歷史的思考是如此的複雜和沉重,區區遊戲真的有責任有義務去做這件事嗎?獨立遊戲或教育遊戲,不以娛樂性為第一目標的話,也許可以如同文學作品或者教材一樣發揮類似的作用,但是同樣的原則適用於一個主旨在於娛樂大眾的主流商業遊戲嗎?

或者説,當一個主流遊戲,就好像《戰地5》,在娛樂之餘試圖加入一些深度和思考,雖然細想起來仍然有問題,是不是應該給予鼓勵而非過分苛責呢?

我寫這篇文章的時候想了很久,考慮究竟如何改造《最後的虎式》這個劇情,才能使得其有一個更加理想的歷史觀。沒想出太多好主意。

雖然很明顯,可以在遊戲中加入更多納粹的罪行,讓玩家在扮演德軍的時候更加清楚自己在扮演怎樣的角色。這樣也許會有幫助,但是對於一個以戰鬥為主題的遊戲來説,這些劇情的設置也有可能顯得生硬和不自然。

畢竟,戰爭的殘酷和複雜,更多地是體現在戰鬥之外:體現在戰爭之後的掠奪和屠殺,體現在戰線後方的食物短缺和敵機轟炸……而這些並不是人民羣眾喜聞樂見的部分。主流玩家希望扮演英勇戰鬥的士兵或者運籌帷幄的將軍,想要的是戰爭的激情,而不是戰爭的瑣碎。

當然,不是説主流遊戲完全無法兼顧娛樂和教育意義,只要有足夠優秀的劇本和設計,這並非不可能完成的目標。就好像《辛德勒的名單》這樣的電影,雖然它不能娛樂大家,但是仍然可以讓主流大眾也能看得下去。

但是我們真的有必要對遊戲製作組們提出如此高的要求麼?

比較懶的辦法是一禁了之,這種敏感問題別碰就完了。德國以前就是這麼做的,不允許任何納粹形象的出現,當反派也不行。但是現在看起來,這麼做的效果並不好,德國遊戲裏面沒有納粹毫不妨礙納粹思想在德國社會重新抬頭。

一個理想的狀況是,只要不是公然地美化和鼓吹納粹,任何遊戲,不論好壞,都不會帶來問題。因為真正對一個人歷史觀的教育,應該是在遊戲之外,由家庭和社會來完成。畢竟如果一個人玩個遊戲就會變成納粹的話,顯然在這之前這個社會就沒有給他足夠的教育讓他明白納粹是什麼。出問題的不是遊戲而是這個社會。

然而,很不幸的是,這個社會確實是出問題了。

大部分中國人可能很難理解為什麼西方的政治正確對於種族主義、對於納粹思想如此斤斤計較,因為我們並沒有這方面的體驗,納粹對我們來説就好像是個強行豎起來的靶子。然而對於西方人來説,他們可能真的就活在一個玩遊戲便可能變納粹的社會中。畢竟,這是個《德軍總部》這種反納粹遊戲都能被當成左派陰謀的社會,這是個美國總統公然挑動仇外情緒的社會,這是個猶太人(包括一名納粹大屠殺倖存者)會在我生活的匹茲堡被屠殺的社會。

我不認為遊戲應當對納粹問題計較到那種程度,但是我能理解為什麼有人會這麼想。每個社會有每個社會的關切和問題。很多政治正確看似是“白左”在多管閒事,但也自有它的社會基礎。可能就好像西方人不理解為什麼我們會對邪教和極端主義如此敏感一樣。我們不一定要贊同,但是也許可以稍微理解一下。

同樣的,我想很多政治正確的議題如今之所以在國內受到嘲諷和攻擊,是因為他們沒有找到這些議題的中國化版本,因而難以激起理解和共鳴。

於是我又在想,假如VICE那篇文章討論的不是遊戲中的納粹和德軍,而是日軍或者國民黨,下面的評論會不會又不一樣呢?

不過遺憾的是,並沒有遊戲讓我們扮演平安縣城的鬼子,所以恐怕沒法真正激起討論……當然如今我們的影視作品對國軍和日軍的美化或者醜化也是很值得討論的。

主流二戰遊戲裏面很少能夠讓玩家第一人稱扮演日軍,這也是很奇怪的一件事。不知道是因為美國人對珍珠港的傷痛記憶過於深刻?還是因為美國人認為太平洋戰場不重要?抑或是因為美國人對亞裔的種族歧視?畢竟二戰時只有日裔美國人被送進了集中營,而德國人和意大利人都沒有被美國政府這樣特別對待過……

不管怎樣,説到這裏,我突然又想起了一個二戰遊戲的可行思路,也許可以讓玩家以一種合適的態度來扮演德軍。

問題的關鍵是,如何把德軍塑造成誠心悔改的普通士兵,而非納粹德國的“烈士”。所以《最後的虎式》這樣的劇情犯了原則上的錯誤,描繪德軍如何與盟軍戰鬥至投降只是第一步,而之後的改造才是重點。你扮演的不是德國鬼子,而是一個由鬼變人的過程。

比如我們設想,在序章中,納粹士兵漢斯被蘇聯游擊隊包圍,彈盡糧絕之際正要自殺卻被救下。漢斯本來以為游擊隊會想傳言中所説把他就地槍決或者送到西伯利亞,但沒想到受到了游擊隊的優待。

而在游擊隊隱蔽的山洞中,在其他投誠的德國共產黨員幫助下,漢斯系統學習了馬克思列寧主義思想,明白了德國人民的苦難源頭在納粹軍國主義身上,深刻反省了自己所犯下的戰爭罪行。此後,漢斯同志決心成為一名堅定的反法西斯戰士,參與了反戰宣傳工作。在多次的鬥爭中,漢斯同志取得了組織的信任嗎,多次深入敵後,破壞德軍的攻勢,策反德軍士兵,為蘇聯紅軍的反攻做出了寶貴的貢獻……

不過我想美國人可能是寫不出這種劇情的,這樣的故事還得讓八路軍老戰士來教教他們。

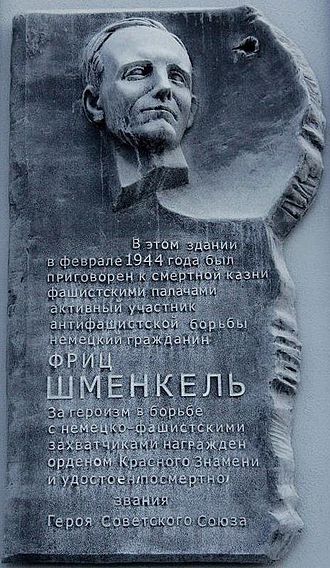

相比於投奔八路軍的日軍,歷史上投奔到蘇聯的德軍不算太多……不過倒也不是完全沒有。比如Fritz Schmenkel,父親是被納粹殺害的共產黨員,自己也參加過德國共青團,一向反對納粹。於是他在1941年主動投奔到蘇軍游擊隊,多次參與對德軍的作戰,負責破壞和情報工作,最後於1944年被德軍殺害,死後被授予了蘇聯英雄稱號。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。