文揚| 70年對話5000年(12):良渚至今5000年——從早期區域性國家到廣土巨族現代國家

【文/觀察者網專欄作者 文揚】

(本文首發於“觀察員”版塊。在最後一頁的註釋部分,文揚老師根據“觀察員”的問題進行了回覆。)

良渚古城申遺成功,距今5300-4300年這一段持續長達1000年的早期國家歷史,被世界正式承認為中華文明史的一部分。世界遺產委員會關於良渚古城給出的概要描述是:位於中國東南沿海長江三角洲的良渚古城遺址(約公元前3300-2300年)向人們展示了新石器時代晚期一個以稻作農業為支撐、具有統一信仰的早期區域性國家。該遺址由4個部分組成:瑤山遺址區、谷口高壩區、平原低壩區和城址區。通過大型土質建築、城市規劃、水利系統以及不同墓葬形式所體現的社會等級制度,這些遺址成為大型土質建築、城市規劃、水利系統以及不同墓葬形式所體現的社會等級制度的傑出範例。

良渚國家考古遺址公園(圖片來源:IC photo)

很多人都注意到了“早期區域性國家”這個定論,但一星期時間過去,網絡上並未看到更深入的討論。

其實聯合國教科文組織給出的這150多字的描述很不簡單,其中包含了關於中華文明起源階段的一組極為重要的信息。

第一是關於時間:“新石器時代晚期”這個時間概念,初看起來簡單,其實這意味着:由良渚文化所代表的早期中華文明,毫無疑問地屬於地質學全新世中期先後誕生於歐亞大陸和美洲大陸的幾大原生文明之一;而5000年未曾中斷的中華文明,則是同為新石器時代晚期誕生的所有第一代文明中唯一延續至今的文明。

第二是關於國家:“新石器時代晚期”這個時間概念與“早期區域性國家”這個國家概念聯繫在一起,極不簡單,因為這足以讓世界上大多數早期國家失去對比資格。人們需要意識到,即使同為誕生於“新石器時代晚期”的悠久文明,也極少有在距今5000年前後就形成為“早期區域性國家”的文明。這裏的關鍵詞是“區域性”,這個詞意味着良渚代表着文明演化的更復雜、更高級的階段,區別於絕大多數的“早期城市國家”。

第三是關於生產:“以稻作農業為支撐”這個生產概念與“早期區域性國家”這個國家概念聯繫在一起,也同樣極不簡單,因為這又讓另外一批早期國家退出了對比。人們還需要意識到,“以稻作農業為支撐”意味着在良渚這個早期國家覆蓋的整個區域內,人們都採用定居農耕的生產生活方式,區別於絕大多數長期處在狩獵-採集或漁獵-採集生產生活方式的早期國家。

航拍下的良渚遺址再現了新石器時代以稻作農業為經濟支撐的早期區域性國家形態(圖片來源:IC photo)

第四是關於城市:由“大型土質建築、城市規劃、水利系統以及不同墓葬形式所體現的社會等級制度”所代表的“早期城市文明”,指的是作為這個“早期區域性國家”核心區的良渚古城的城市部分;這同樣極不簡單,因為由中心都城加上四周廣闊農地共同構成的區域性國家,正是定居農耕文明最典型的文明形態,也正是中華文明區別於其他文明最主要的特徵之一。

所以説,良渚申遺成功的意義遠不是表面看起來那麼簡單,其中揭示出來的有關中華文明的深層問題,是一個相較於很多人熱衷討論的地域問題、分期問題、人種問題等更為重要的問題。

一、定居與遊居

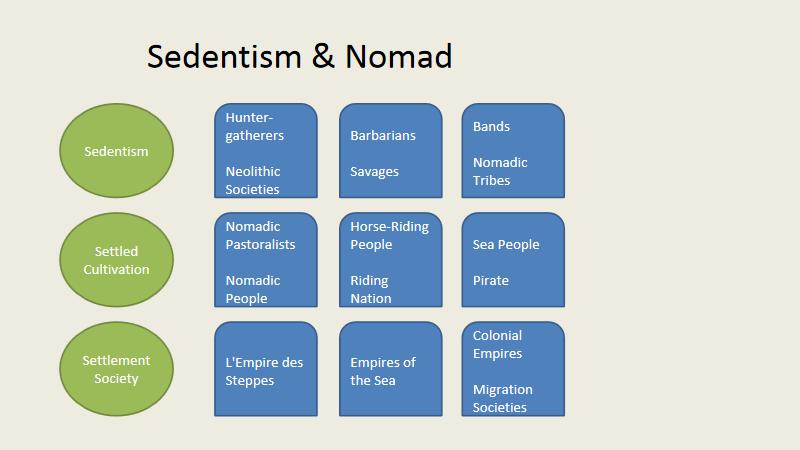

在人類學和考古學意義上,定居SEDENTISM或SEDENTARINESS一詞的定義,可以指一種狀態,即“在一個地方長時間羣體居住的生活方式”;也可指一個過程,即“從遊居社會向永久留在一個地方的生活方式的轉變過渡”。在英文裏,相關概念有sedentary settlements, sedentarization, fixed habitat, sedentary lifestyle等。

與定居SEDENTISM相對的英文詞是NOMAD. 這個詞本來的定義是指所有“沒有固定居住地的人羣社團”,並不專指遊牧社會,也指沿貿易路線遊走的商隊或過着流浪生活的吉普賽手藝人等,所以應該相對於漢語的“定居”翻譯為“遊居”。實際上,根據人類學和考古學的研究,原始人類社會最早的狀態都是遊居的,也就是通常所説的狩獵採集部落。從追隨動植物變遷一起遊居的狩獵採集生產生活方式,轉變為永久留在一個地方從事農耕和養殖的生產生活方式,是一個很重大的轉變,也是文明朝向複雜性增加方向的一個大的跨越。

關於這個跨越對於人類文明的重大意義已有大量研究,在此不再贅述。重要的是,遊牧這種生產生活方式,實際上出現在定居農耕生產生活方式之後,是由於地理環境和氣候等原因從後者分離出來的。因此遊居並不等同於遊牧,遊牧社會只是諸多遊居社會其中的一種,而且還是文明演化中相對於狩獵採集社會更為高級的一種。在英文中,與nomadic概念相關的有hunter-gatherers, pastoral nomads, tinker, trader nomads等,而遊牧則專指沿着固定遷徙路線隨季節往返於同一個區域內並且擁有固定畜羣的遊居社會。

狩獵採集的原始人生活假想圖

關於遊居社會,還需要説明兩點:

第一、並非所有遊居社會都可以轉變為定居社會;由於從遊居轉為定居需要一系列外部和內部條件以及必需的資源,因此對於那些人口規模較小、所處自然環境較差的遊居社會來説,很可能在相當長時間甚至永遠都不能過渡到定居社會。

正如人類學和歷史學所確認的,在人類文明史的大部分時間裏,定居社會並不是人類社會的主流,遊居社會的數量和總體人口規模在相當長時間內都大大超過定居社會;人類的大部分乃至絕大部分都轉為定居、進入城市、成為國家的國民,是很晚近的變化。實際上,直到今天,世界上仍存在着不同形式的遊居社會。

第二、由於定居社會的農業生產生活方式直接促進了人口規模的增長、人際交往的增加、交易活動的產生、社會分工的細化、等級制度的出現、文字的發明和使用以及城市和國家的形成,因此定居社會總是代表着文明演化的高級階段;

而相比之下,儘管遊居社會可能在人種上與相毗鄰的定居社會沒有差別,但隨着文化差異逐漸加大,文明與野蠻的劃分也開始出現。定居社會自認為是文明的,而遊居社會則被定義為野蠻的。自有文字以來,基於定居文明的中國就將四周的遊居社會定義為蠻夷戎狄,從文化上和種族上與自己區別開來。

哥特人被羅馬人視為蠻族

在地中海地區,亞述人和希臘人的古代文獻都記錄了在他們定居區周邊四處遊動的蠻族部落。羅馬時代也是如此,他們將所有的非羅馬人都稱為Barbarians野蠻人。因此,遊居社會或歷史學家所説的遊團bands,往往就是蠻族的同義語;定居等於文明,遊居等於野蠻,這組恆等式在文明史上長期成立。

如果考慮到在定居農耕社會的文明進程開始前,並無所謂文明和野蠻,那麼所謂蠻族,不過就是文明社會眼中那些文明程度尚不及自己的其他氏族,甚至就是自己多少年前的同源兄弟。所以,沒有文明,也無所謂蠻族,沒有蠻族,也無所謂文明;兩者互為他者、互為鏡像1。

從這個角度來看良渚古城,從距今5300年前開始發展起來的一個如此成規模、成體系的定居農耕社會,在同時期蠻族遊團的汪洋大海中屹立1000年不倒,近乎於奇蹟。除此之外,中國北方還有目前已發現的面積達300萬平方米以上、很可能是堯都的陶寺遺址,絕對年代主體為距今4300年至3900年之間,也是一個早期王國的規模。這些歷史事實所包含的文明理論含義,是極其豐富的。

70年對話5000年,關於中華文明的獨特性,我們自己至少應該比聯合國的專家們説的更清楚明白、更詳細一些才對。本文在此做一嘗試,不當之處還請讀者朋友們多多批評指正。

二、居國與行國

歷史研究發現,人類文明史上除中華文明之外的所有第一代原生文明,都先後毀滅於蠻族的遷徙浪潮。地中海地區的文明歷史,開始的時間更早,在某些領域的文明成就也更高;但是即使是規模最大、持續時間最長的古埃及社會,最終也是在蠻族入侵的頻繁打擊之下逐漸走向了衰亡。

那麼,這就帶來了一個問題:早期中華的定居農耕社會是如何抵抗住當時的世界無處不在而且無時不發生的蠻族入侵的?這個問題,實際上是關於中華文明神奇的延續性的第一個問題。

2018年5月,中國國務院新聞辦舉行了“中華文明起源與早期發展綜合研究”(簡稱“中華文明探源工程”)成果發佈會。探源工程負責人之一、北京大學教授趙輝在會上説,“中華文明實際是在黃河、長江和西遼河流域等地理範圍內展開並結成的一個巨大叢體。”“這個叢體內部,各地方文明都在各自發展。在彼此競爭、相對獨立的發展過程中,又相互交流、借鑑,逐漸顯現出‘一體化’趨勢,並於中原地區出現了一個兼收幷蓄的核心,我們將之概括為‘中華文明的多元一體’。”2

這裏就包含了問題的答案:與西亞北非的早期文明相比,位於東亞大陸的中華文明享有一個面積巨大的適宜定居農耕社會發展的優越地理環境,正是這個巨大面積的優越地理環境孕育出了文明的“巨大叢體”,而文明的“巨大叢體”確保了規模足夠巨大、數量足夠眾多的、“多元一體”的定居農耕聚落,使之能夠在較短的時間內形成大型部落聯盟,抵抗住無處不在的蠻族遊團的入侵,守護住第一代文明的僅存碩果。

良渚這個早期區域性國家的規模和存續時間,為上述的“規模假説”提供了充分的支持。

可以認為,中華早期歷史上應該存在着某一個類似於“臨界點”的時期,過了這個“臨界點”之後,基於農耕-養殖經濟活動的定居文明,由於其規模效應,就再也不可能滅亡了;中國自此有了作為一個整體的歷史,文明自此有了以定居農耕社會為基礎的快速發展。

大禹治水被認為是中華文明重要的轉折點和起點

大禹治水被普遍認為是“巨大叢體”形式的中華定居文明區域開始連成一片的那個起點。《左傳》中有記載:“宋、鄭之間有隙地焉,曰彌作、頃丘、玉暢、嵒、戈、鍚”。當時的史書上將“隙地”當作特殊情況,而不是將都邑當作特殊情況,這就説明,從大禹治水之後的1000多年裏,各個定居文明區一直隨着大國對小國的兼併而擴大,相連的部分越來越大,但還沒有完全連成片,一些小的古國和蠻族遊團還散落其間,形成“隙地”。而到了春秋末年,最遲至戰國時期,就已經完全連成片了。秦朝統一時,這個完整的經濟體已達300多萬平方公里之廣,約3000萬人口之眾。

“天下”觀念的形成,正是定居文明區從中心向四周擴大的一個標誌。《資治通鑑》説炎帝時“南至交趾,北至幽都,東至暘谷,西至三危,莫不從其化也”;《史記·五帝本紀》載黃帝時“東至於海,西至於崆峒,南至於江,北逐薰鬻,邑於涿鹿之阿”;到了第三代的顓頊時“帝顓頊高陽者……北至於幽陵,南至於交趾,西至於流沙,東至於蟠木”。

自秦之後兩千多年,這一特有的關於“天下”範圍的表述幾乎在每一個朝代都會重新出現,也成為每一個朝代的追求。《秦始皇本紀》:“六合之內,皇帝之土。東到大海,西涉流沙,南及北户,北過大夏。人跡所至,莫不臣服。”《元史》:“東盡遼左西極流沙,北逾陰山南越海表,漢唐極盛之時不及也。”明《大明一統志》:“我皇明誕膺天命,統一華夷,幅員之廣,東盡遼左,西極流沙,南越海表,北抵沙漠,四極八荒,靡不來庭。”

做個假設:如果中國位於一個半島型的地理環境中,三面大海一面高山,北方並不與歐亞大草原相接,那麼,到了秦朝實現了天下一統之後,歷史也就終結了——定居社會取得了對於殘存於“隙地”中的遊居社會的最後勝利,從良渚開始的區域性國家最終擴展成為了天下型國家,農耕-養殖生產生活方式遍及了全天下……

但歷史不是這樣安排的。與中華定居農耕社會自周初第一次大一統之後迅速擴大的同時,遊居於北方草原的戎狄社會也與中原社會如影隨形般興衰起落。宏觀上看,草原上的遊居社會與毗鄰的中原定居農耕社會之間,實際上是一種共生關係。歷史研究發現:遊牧民族的社會結構高度依賴於他們和鄰近定居農耕社會的關係,以及這些農耕社會本身的結構特徵。一般來説,距離定居農耕區較遠,或者相鄰的農耕社會較小,遊牧者的社會結構便與更原始的狩獵採集遊團相似;反之,則與更發達的定居農耕社會相似。例如中國歷史上北匈奴與南匈奴之間的分化,歸根結底就是這個原因。歷史學家輝格觀察道:

地處草原腹地的哈薩克和北部蒙古,一個典型的牧團規模大約五六帳,最多十幾帳(一帳相當於一個家户),由於過冬草場相對稀缺,冬季會有幾十帳聚在一起……只有當他們頻繁接觸較大規模的農耕定居社會,與之發展出勒索、貢奉、庇護、軍事僱傭等關係,並因大額貢奉的分配和劫掠行動的協調等問題而引發內部衝突時,才會發展出更大更復雜的社會結構……3

“勒索、貢奉、庇護、軍事僱傭等關係”,其實就是遊居社會與定居社會之間的共生關係。後者往往面臨“不進貢就滅亡”的困境。當然,還有更積極的出路:一是拼死抵抗,把這些蠻族們在外部消滅掉;二是文化反攻,把這些蠻族們在內部同化掉。

當兩種社會通過共生的方式各自都發展到了國家階段時,實際上就分化成為了兩種不同的國家。中國古人有個準確的命名方法,將前者稱為“居國”,後者稱為“行國”。《漢書》雲:“西夜與胡異,其種類氐、羌,行國。”可見,漢時的中華將西域那些“被髮,隨畜逐水草”的社會都歸類為“行國”。張騫歸國後在報告中説:“奄蔡在康居西北部可二千里,行國,與康居大同俗。”4

“行國”這一命名,很好地反映了遊居社會出現國家形態,但又不同於定居社會的國家這一狀況。例如秦漢時期北方的匈奴,事實上已發展為一種國家,甚至也出現了城郭,並不完全像史書所説“夫匈奴無城郭之居”。

複雜的漢匈關係貫穿了大漢王朝的始終

根據陳序經的《匈奴史稿》,蘇聯的考古學者在色楞格河左岸與伊伏爾基河合流的地方發現了一座古代匈奴城市。城市的面積在一公頃以上,周圍有城牆,高度超過1.5米。城的外面有許多住宅,用土坯建築。在城的內外都有陶器,有耕作的工具,還有貯藏糧食的地窖等遺物、遺址。

蘇聯考古學者還在色楞格河左岸的哈剌勒赤·黑裏姆金、八剌哈思、扎爾嘎特蘭、蘇木等地發現了匈奴時代的城市,城的面積約有四萬平方米,城牆頗高,並有四座城門。城裏的房舍是用粘土做成的,蓋有漢瓦。5

然而,若與良渚古城相比,匈奴人模仿漢朝城市建立的簡陋城市,至少晚了2000多年。所以,從文明演化路徑上講,只有居國才代表文明。中原居國為了捍衞自己的文明,將城牆一直擴大到將全部定居農耕區都包括在內,就成了長城;《漢書·匈奴傳下》載匈奴單于對漢使者説:“自長城以南天子有之,長城以北單于有之”。

長城以北的歐亞大草原,歷史上誕生過無數的行國,先後進入過中原地區的就有匈奴、烏桓、鮮卑、羌、氐、羯、突厥、高麗、回紇、契丹、党項、女真、蒙古、維吾爾、回、滿等。無論哪個種族,在居國的眼裏也無一不是野蠻國家,其習俗、慣例和道德與本國正好相反。

《史記·匈奴列傳》記:(匈奴)“其俗,寬則隨畜,因射獵禽獸為生業,急則人習戰攻以侵伐,其天性也……自君王以下,鹹食畜肉,衣其皮革,被旃裘。壯者食肥美,老者食其餘。貴壯健,賤老弱。”又説:“其畜之所多則馬、牛、羊…逐水草遷徙,毋城郭常處耕田之業,然亦各有分地……兒能騎羊,引弓射鳥鼠,少長則射狐兔,用為食。士力能毌弓,盡為甲騎。”

最可怕的,行國之人打獵與打仗不分,動物與人都被當成獵物。《後漢書·南匈奴列傳》説:“其歲,單于遣兵千餘人獵至涿邪山,卒與北虜温禺犢王遇,因戰,獲其首級而還。”每個人生來就是戰士,生活的內容,或者打獵,或者打仗,沒有別的。《淮南子·原道訓》曰:“人不弛弓,馬不解勒。”

不受定居文明道德標準約束的行國,在軍事上永遠佔有優勢,人類歷史最偉大的草原行國蒙古帝國於12-13世紀橫空出世,他們通過將打獵與打仗不分這一軍事邏輯發揮到極致,掃蕩了整個歐亞大陸。

三、草原行國與海洋行國

從中亞到西亞和東歐,蒙古騎兵的狂飆所至,本來就原始簡陋的定居城市盡數被毀。歷史是這樣記錄當時的中亞和西亞的:1220年2月,成吉思汗和幼子拖雷進攻布哈拉城,該城淪陷之後,守城官兵無一人生還,企圖參加抵抗的居民也全部被處死。隨後,成吉思汗進入撒馬爾罕城,守軍和居民大部分被殺害,財寶則被搶劫一空。

1221年4月,朮赤、察合台和窩闊台聯手,通過引渡河水將花剌子模原都城玉龍傑赤全城淹沒。之後,哲別和速不台先後襲擊了尼沙普爾和圖斯、達姆幹、塞姆南、剌夷,將大量男性居民屠殺,婦女兒童擄為奴隸。同年在呼羅珊,成吉思汗派遣幼子拖雷進攻莫夫城,拖雷在莫夫城進行了一場大屠殺,除了400名工匠之外,剩下的居民被全部殺害,拖雷則坐在金椅上目睹了整個過程。

蒙古人的征服往往伴隨着殘酷的屠殺

主導尼沙普爾大屠殺的是脱合察的遺孀,他們將城中所有居民全部殺死,將他們的頭壘成金字塔,甚至城裏的貓狗等動物都沒能倖免。接着,拖雷又攻克了也裏,除了開城門的百姓,其他人全部被屠殺。然後,成吉思汗、拖雷、察合台和窩闊台在塔裏寒城會師,毀掉了塔裏寒城。在圍攻巴米安的過程中,察合台之子木阿禿幹戰死,巴米安被攻克之後,就遭受到蒙古人瘋狂的報復,這裏的一切生物都遭受到野蠻的摧殘和屠殺…6

勒內·格魯塞寫道:

東伊朗一直沒有從成吉思汗造成的破壞中恢復過來,即使過了幾百年,當地的一些城市也殘留着那個時代蒙古人的痕跡,經過15世紀的鐵穆耳文藝復興,這些痕跡也沒有被掩蓋。7

在今日的東歐和西亞大地仍然到處可見的古代城堡,都已成了當地最重要的旅遊景點;若追溯其第一次建造的時間,其實大多都是那場蒙古浩劫之後的產物。對於第一次領略蒙古草原行國軍事威力的西洋人來説,不趕快把自己的家園修建成高牆深溝的城堡,一旦蒙古人再殺過來,沒有任何活命的機會。

然而,即使是在蒙古草原行國一統世界的時期,中國的中原居國仍然近乎於完整地保存了下來。其主要原因,歸根結底仍然是中原定居文明的規模效應起了作用。

1233年,蒙古大將速不台圍攻金朝大都汴京數月之後,金朝守將崔立投降。按照蒙古軍事傳統,凡出現頑強抵抗的,必以屠城相報。眼見得18年前金朝中都毀滅的歷史就要重演,卻出現了里程碑式的轉折。此時的蒙古國太宗窩闊台,聽從了中書令耶律楚材的勸告,下詔給速不台等前方將領“除完顏氏一族外,系皆原免”,城中百四十七萬户得以生還。8

耶律楚材勸告窩闊台不要屠城汴京,理由是:“將士暴露數十年,所欲者土地人民耳。得地無民,將焉用之!”“奇巧之工,厚藏之家,皆萃於此,若盡殺之,將無所獲。”9

雖然這完全就是一種把土地人民當作貢賦來源的功利主義算計,與儒學宣揚的“仁政”思想相去甚遠;但是相較於整個城市和上百萬户的人民的毀滅,這個利益邏輯在道德上卻也成立。

不過,究其根本而言,與其説是耶律楚材的儒家思想挽救了汴京乃至整個中原,毋寧説是中原定居農耕社會的巨大規模挽救了自己。讓蒙古統治者看中的,還是中華這一世界上最大居國無與倫比的生產能力和財富創造能力。今天的經濟史學家們普遍承認,蒙元之前的宋朝,是當時世界的第一大經濟體。

幾個世紀之後,蒙古草原行國與中華中原居國的融合模式,又在滿清帝國中重演,並再一次通過居國的經濟與行國的軍事兩方面有效結合,將中國的疆域擴展到了極大;成功奠定了現代中國這個唯一廣土巨族現代國家的疆域和人口基礎。

清朝疆域圖(嘉慶時期)

按説,歷史到這時也可以宣告終結了;從5000多年前的良渚、4000多年前的陶寺開始,中國作為一個偉大居國連續未中斷地發展到了清朝中期的康雍乾盛世,也到了一個頂峯。雍正批陸生楠《通鑑論》時寫道:“中國之一統始於秦,塞外之一統始於元,而極盛於我朝。自古中外一家,幅員極廣,未有如我朝者也。”

關於這一時期的超大版圖,北京大學的韓茂莉教授評論説:

西方列強進入中國之前,清王朝的版圖不僅遼遠,而且有着超越漢唐時期的完整疆域。從史前時期至1689年中俄《尼布楚條約》簽訂,中國疆域均處在有域無疆狀態,數千年之內疆土屢有伸縮,……清王朝突破農牧交錯帶,融南北蒙古、西域以及青藏高原於大清版圖之內。10

是的,“西方列強進入中國”。歷史之所以沒有終結於有史以來第一次擁有完整疆域的清王朝中期,正是因為這個新的歷史事件發生了。

中華居國曆史數千年,一直都在與北方草原上的行國打交道,“堯時曰獯粥,周曰獫狁,後世喚做匈奴”;自始至終只認得馬背上的民族,或稱“騎馬民族”,只知道行國之所以能夠移動遷徙,而不是像居國一樣安土重遷,都是因為馬匹。

但是,在世界的另一端的地中海,大約在中國的商周之際,毀滅掉東地中海沿岸各個定居王國的民族,卻主要不是騎馬民族,而是一種乘坐船隻的Sea People “海上民族”。

相對於地中海的城市文明,海上民族毫無疑問屬於蠻族,而且與騎馬民族一樣,屬於遊居的蠻族。正如那些遊走在大陸上的遊團一樣,人們根本無從知道他們的行蹤。埃裏克·H·克萊因寫道:

除了埃及人的文獻記載之外,我們對這些人知之甚少。對於海上民族的起源我們也無法確定:一説源自西西里島、撒丁島和意大利,一説來自愛琴海地區或安納托利亞西部,甚至塞浦路斯或地中海東部地區。迄今發現的古代遺址中從未找到他們的發源地或出發點。我們推測,這些人一直在不停地遷移,所經之處,一個個國家和王城皆被征服。11

在埃及,雖然拉美西斯三世成功擊潰了海上民族的進攻,可是整個國家也被拖得精疲力竭,滑向了衰弱和分裂。最終的結果,不過是蠻族以某種“和平滲透”的方式,在此後兩百年的時間裏逐步建立了對埃及的統治。12

而在希臘地區,卻是“突然死亡”的方式,曾經毀滅了米諾斯社會的邁錫尼社會這一次遭遇了更為徹底的文明毀滅,“石工技術湮沒無聞,制燈行業無人問津,黃金銷聲匿跡,從米諾斯文明繼承下來的精美服裝樣式也已棄而不用。文化財富之源枯竭殆盡。”13

地中海世界與這些海上民族,長期以來完全不在中國人的視野之內。中國人不知道,與自己所在的中原類似,在地中海也有一個定居農耕社會和遊居蠻族社會相互混合的“天下”;在那個以海洋為中心的“天下”,定居社會沿海岸呈半環形分佈,而中心區域卻留給了遊居的蠻族——海上民族。

現代繪畫中描繪的古希臘海戰

中國人還不知道,這些遊居的海上民族始終未被定居的王國打敗,事實上,正是由於海上民族的長期傳統,當地中海地區各個強國先後崛起時,都發展成為了擁有強大海軍的“海洋行國”。關於人類歷史上第一次大規模的海洋爭霸戰,即希臘與波斯之間的薩拉米斯海戰,詹姆斯·費爾格里夫寫道:

一個海上民族只能通過一個海上強國去征服。因此,波斯最後是使用其屬地的船隻,尤其是腓尼基人的戰艦,也有西利西亞人甚至埃及人的戰船,試圖征服大海另一邊的希臘。14

但是,與波斯相比,希臘是一個更為典型的海洋行國。在戰爭開始時,小小的海上城邦國家雅典竟然完全放棄自己的城市,所有市民全部集結到海上與波斯人決戰;最終結果,是更懂得海洋的希臘摧毀了偏重大陸的波斯,迫使波斯艦隊在數量仍然佔優的情況下收兵撤退,從此失去了制海權。

從此以後,海上民族各自為戰的時期被此起彼伏的海洋行國稱雄爭霸時期所取代,地中海這塊海域成了地中海這個“天下”的中原;逐鹿中原的爭霸戰,在這裏成了制海權的爭奪戰。

在東亞,最終秦國統一了中國;而在地中海所對應的事件,就是羅馬海軍擊敗了迦太基海軍,成為地中海唯一的海上霸主,將地中海變成了羅馬帝國的內湖。

布匿戰爭是海洋霸政的傑作,儘管迦太基英雄漢尼拔以劣勢兵力圍殲優勢之敵給羅馬以沉重打擊,但羅馬海軍所創造的接舷戰,深刻影響了此後的海洋爭霸史。此後在地中海歷史上出現的一代又一代強權,通過在地中海上無數次羅馬模式的激烈海戰,磨礪出一種特殊的戰爭能力。就像草原行國通過經年累月的草原作戰培養出橫掃一切的鐵蹄政策一樣,海洋行國也通過持續的海戰獲得了從海洋上發起進攻的炮艦政策,並在大航海時代之後將這種政策強行施加在了原本沒有持續性海戰傳統的所有地區。15

圍繞地中海這個“海洋中原”的海洋行國爭霸戰,持續了約1000年,直到伊比利亞人從大西洋方向衝了出來,先後繞過了諾恩角和好望角,打破了原來的小天下格局,進入了大天下新時代。

此後,在歷史上就不再有兩個大洋而只有一個大洋,並且從那以後世界貿易就轉到了跨大洋的水手們手中,因為貨物經由海上運輸更節省能量。文明的又一個偉大進步就此得以實現。達·伽馬從印度回來後,不到五年時間,過去常常帶來香料的來自亞歷山大港和貝魯特的槳帆船,進入威尼斯港時就成了無貨可運的空船。在他回來後的 12 年內,葡萄牙完成了對東印度羣島的征服,阿拉伯人在阿拉伯海和馬六甲海峽被擊敗,葡萄牙在印度沿岸建立了自己的勢力。16

直到這個時期,中國人才第一次在閩粵外海遇到了來自西方海洋行國的艦船。由於從來不瞭解海洋行國的情況和它們的海洋爭霸史,從那以後的幾個世紀裏,與最初遭遇草原行國時類似,中國也先後經歷了慘痛的失敗;在19-20世紀之交,一時間各大海洋行國齊集中原居國,讓中國度過了一段堪比於公元4世紀五胡十六國時期的最黑暗時期。

橫行於中國海上的鴉片運輸船

但是,也與歷史上多次發生的情況一樣,中國這個從未滅亡而且越長越大的廣土巨族居國,又一次重新強大了起來。而這一次的重新強大,是在先後抵抗住了草原行國和海洋行國的入侵,並先後吸收了前者的土地和人民以及後者的科技和工業能力之後的涅槃再生,因此而變得空前強大。

70年對話5000年,從良渚和陶寺就破土而出的定居文明幼苗,歷經5000多年,終於長成定居文明的參天大樹;同一塊土地,同一個民族,同一種文明;這就是中華文明無與倫比的獨特之處。多年前習近平總書記曾表示,“良渚遺址是實證中華五千年文明史的聖地,是不可多得的寶貴財富,我們必須把它保護好。”

這就是良渚古城之於文明理論的重大意義——從早期區域性國家到今天的廣土巨族現代國家,一部關於偉大居國5000年文明歷史的完整交響曲。

註釋:

1. 本文在7月15日提前發佈在“觀察員”社區後,有“愛貓”等觀察員針對“文明與野蠻互為他者、互為鏡像”的提法表示異議,還有“南山野”等觀察員不同意“第一代原生文明都亡於蠻族入侵”的提法。在此一併回覆如下:首先,重建數千年乃至一萬多年前的早期文明史,不是容易的事,即使現在有了人類學、考古學、遺傳生物學、歷史學多種科學手段,也仍然不能完全排除猜測的成分。我的看法是:首先可以確認的是,智人在各個大陸的遷徙這段長達數萬年的歷史中,所有的人羣都是遊團,而定居社會是從這個遊團世界中像星星之火一樣零散地出現的;接下來可以確認的是,由於最早的文明之光是從這些零星的定居社會中閃現的,所有關於人類早期文明史的描述,都會聚焦在這些定居社會的文明成就上,很容易就形成一個定居社會佔據的土地比遊居社會更大、數量也更多的錯誤印象,忽略了這個基本事實:在人類文明史的大部分時間裏,定居社會並不是人類社會的主流,遊居社會的數量和總體人口規模在相當長時間內都大大超過定居社會;人類的大部分乃至絕大部分都轉為定居、進入城市、成為國家的國民,是很晚近的變化。在文字出現之後,這個誤解變得更深了,因為只有極少數文明較為發達的社會出現了文字,絕大多數遊居社會沒有文字,研究古代歷史的人們很自然就根據有文字的社會對於自身文明的誇耀和對於周邊遊居社會的貶低一起當作真的歷史接受了。我在最近的系列文章中所強調的,就是應當有意識地修正這個普遍的誤解,對於被定居的文明社會描述為蠻族的那些遊居社會,應該給予一定的重視。考慮到這些社會巨大的數量、無處不在的覆蓋範圍以及相對於定居農耕社會的軍事優勢,認為第一代原生文明都在不同程度上毀於蠻族入侵,是有根據的。對於其他觀察員給予的支持和建設性批評,不再一一回復,在此一併感謝!

2. 重大科研項目“探源工程”成果發佈——考古實證:中華文明五千年!《人民日報》2018年5月29日

3. 輝格:《羣居的藝術:人類作為一種物種的生存策略》

4. 史記《大宛列傳》

5. 陳序經《匈奴史稿》-北京:北京聯合出版公司,2018年5月

6. 勒內·格魯塞著,劉霞譯:《草原帝國》-北京:文化發展出版社,2018年2月

7. 同上

8. 金開誠主編:《北國卧龍:耶律楚材》-長春:吉林文史出版社

9.《元史·列傳三十三》

10. 韓茂莉《中國歷史地理十五講》

11.埃裏克·H·克萊因著,賈磊譯:《文明的崩塌:公元前1177年的地中海世界》(第四幕)

12. 阿諾德·湯因比著,徐波等譯:《人類與大地母親:一部敍事體世界歷史》-上海:上海人民出版社,2012

13.同上

14.詹姆斯·費爾格里夫著,胡堅譯:《地理與世界霸權》

15.參見王賡武《王賡武談世界史》

16.詹姆斯·費爾格里夫著,胡堅譯《地理與世界霸權》

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。