春洲:那座張小敬們誓死守護的城市,後來怎麼樣了?

【文/觀察者網專欄作者 春洲】

最近的《長安十二時辰》看得人揪心!靖安司被焚,崔器戰死,張小敬被全城通緝,太子黨與右相黨直接交鋒,發明“大案牘術”的徐賓在經歷了一波死去活來之後貌似也下線了……雖然篤定不退,但張小敬們誓死守護的長安已然滑到了危險的邊緣。

在歷史上,這座當時世界文明進程中規模最大的城市,也曾經歷過許多危機。歷經盛世,它有過“稻米流脂粟米白,公私倉廩俱豐實”的富庶,而終在中晚唐時期的戰火中飽經摧殘。

討人嫌的元載、林九郎住在哪兒?

據史學家研究,今天的西安城大抵有27處唐代遺址。

西安城區唐代遺址平面分佈圖,圖自何歲利《唐長安城考古筆記》

光看考古圖大概很難想象昔日的盛況,所幸電視劇為我們儘可能地做了還原:

東市屬張小敬所轄萬年縣,多為官宦住所,消費檔次高,生活氣息十足;

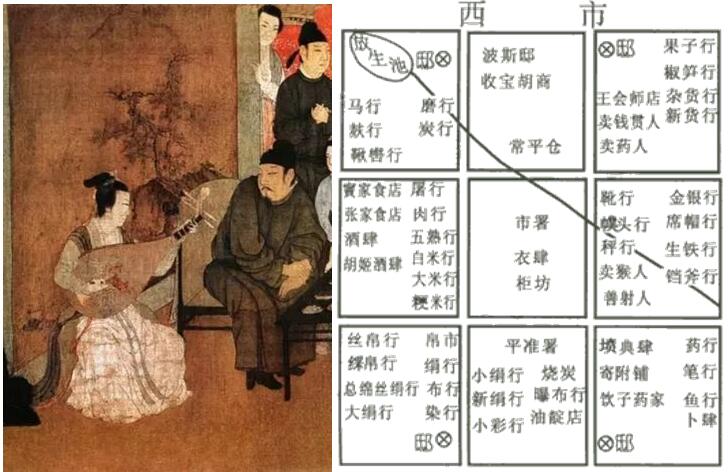

西市聚集了西域胡商,在這裏不僅有胡姬美酒,還有大量經營寶石生意的商鋪,胡人的聚居地也在西市周邊諸坊中;

李必的靖安司位於光德坊,臨近京兆府和西市,住宅不多但地段不賴;

林九郎所居的平康坊則是個煙花之地,駐京官吏、新科進士、豪門富户多在次流戀,在這兒多的是才子題詩、佳人回眸……

俯瞰一下,長安城由宮城、皇城和外郭城三部分組成,縱橫交錯的街道、經緯分明的格局展現着唐帝國的氣度。

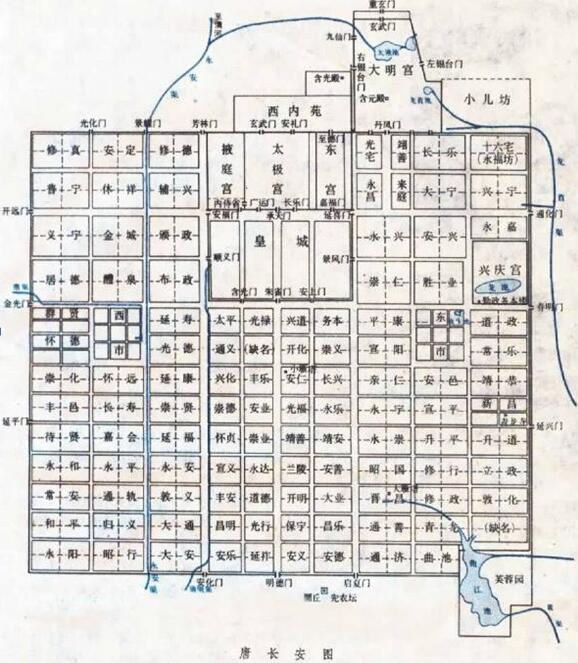

《唐長安圖》,圖自劉慶柱《地下長安》

“百千家似圍棋局,十二街如種菜畦。”中國古代宮城佈局乃至城市設計均是統治者獲取、維繫政權的手段與工具,通過坊裏制度的建立、宮城政治空間的轉換來宣示王朝統治的合法性,彰顯國家權力的象徵作用。可以説,是“權力”創造了長安宮城格局,是“制度”安排了長安的城市空間。

從整體來看,長安城以皇城正南朱雀門為起點,南北大街即朱雀大街為中軸線,東西兩市為核心,左右對稱地分成規則的110個以坊(裏)為名的居住單元。皇城在北,為長安之根本。達官顯貴為了靠近政治中心,便將宅第選在了靠近皇城的東北部各坊中。長安城西部為經濟中心西市所在地,商賈雲集,富人聚集。而長安城南最為偏遠寂寥,人口稀少。所以,整座城市大致呈現“東貴西富,南虛北實”的格局。

著名宰相杜佑的宅第在安仁坊。安仁坊位於朱雀街東第一街從北往南第三排,正應了唐人的俚語“城南韋杜,去天尺五”之説。

《唐兩京城坊考》對居住在安仁裏的人物進行了補充説明:“前中書侍郎、同中書門下平章事元載宅、太子賓客、燕國公於頔宅、武昌軍節度使元稹宅、太保致仕、岐國公杜佑宅”。可見這裏果真是甲第並列,京城美之的豪門聚集地。

長安的權力場如磁石一般吸引着官僚、貴族之家。居住在此,體現出的是個體乃至其家族的政治地位。對於平凡士族而言,這裏也是結識權貴、實現政治訴求的一個場域。在《長安十二時辰》裏,元載是個不討人喜歡的角色,城府極深而又渴望抓住一切攀龍附鳳的機會。他的存在折射出了當時底層士人的一種面相,他對於自身“上行流動”的追求也可視作科舉時代的一個註腳。

《長安十二時辰》中的元載婢女

劇中另一個討人嫌的角色林九郎,原型是李林甫,其所居平康坊是當時長安的風流淵藪。50年代,考古學家還在此發現了七枚鎏金茶托。將家宅選在此處的名人不算太多,報的上名大概只有李靖、褚遂良、李穆、李林甫、崔泰之、韋堅等人。

昭武九姓與胡漢交融的長安

歷史不僅由帝王將相的故事構成,市井生活的種種同樣鮮活生動。

東西兩市各佔南北兩坊之地,平面形制均為南北略長、東西略短規則的長方形。“東市”主要服務於達官貴人等上層社會,而“西市”不僅是大眾平民市場,更是包含大量西域、日本、韓國等國際客商在內的國際性大市場。“西市”佔地1600多畝,建築面積100萬平方米,有220多個行業,固定商鋪4萬多家,被譽為“金市”,是當時世界上最大的商貿中心。據説,我們今天所説的“買東西”一詞便源於那時。

所謂:“帝都名利場,雞鳴無安居。獨有懶慢者,日高頭未梳。窗前有竹玩,門處有酒酤。”就像劇中崔器所説,長安好吃、好喝、好生活,讓人來了不想走。也正因為這樣,不同郡望、不同身份、不同國籍的人們都願意聚集在這大都會中。

元稹寫過這樣一句詩:“女為胡婦學胡妝,伎進胡音務胡樂。”描摹的是長安的輕歌曼舞與胡漢交融。所謂的“胡”,指的是西方之人,他們可能是波斯人、大食人、天竺人、羅馬人,也可能是西域的少數民族。

唐代大批中亞移民來華定居、經商的胡人被稱為昭武九姓。凡西域人入中國,以石、曹、米、史、何、康、安、穆為氏者,大多都是昭武九姓的後裔。隨着入唐定居生活時間的推移,他們的漢化程度不斷加深,與漢通婚的現象明顯增多。在許多墓誌銘裏,我們都能看到胡人與漢婦結婚的現象。

如卒於長慶元年的康志達,其妻為河南元氏,一女嫁隴西李承憲;卒於永淳二年的安元壽,其妻為下邳翟氏。歷仕四朝的“神童宰相”李泌也説:“胡客留長安者久矣,或四十餘年,皆有妻子,買田宅,舉質取利,安居不欲歸到。”可見到了唐朝中後期,更有大量定居長安的胡商娶漢族女子為妻為妾。

“五尊閻羅”張小敬曾説過這樣一段對話,感人而又值得玩味:

東市的阿羅約是個馴駱駝的好手,他的畢生夢想是在安邑坊置個產業,娶妻生子,徹底紮根在長安。長興坊裏住着一個姓薛的太常樂工,廬陵人,每到晴天無雲的半夜,必去天津橋上吹笛子,只為用月光洗滌笛聲,我替他遮過好幾次犯夜禁的事還有一個住在崇仁坊的舞姬,叫李十二,雄心勃物想比肩當年公孫大娘。她練舞跳得腳跟磨爛,不得不用紅綢裹住。哦,對了,孟蘭盆節放河燈時,滿河皆是燭光。如果你沿着龍首渠走,會看到一個瞎眼阿婆沿渠叫賣摺好的紙船,説是為她孫女攢副銅簪,可我知道,她的孫女早就病死了。

只可惜,小人物的故事往往少為史書所記載。我們今天也只能靠着歷史書僅存的那點記述去想象他們的生活。

被高門望族拋棄的都會

只可惜,盛世之下危機四伏。張小敬們守護的長安最終仍遭兵禍屠戮。歷史的車轍,有時候不是靠力挽狂瀾就能扭轉軌跡的。

陳寅恪謂:“唐代之史可分前後兩期,前期結束南北朝相承之舊局面,後期開啓趙宋以降之新局面,關於政治社會經濟者如此,關於文化學術者亦莫不如此。”

中唐以後,長安遭到多次戰爭重創。安史之亂結束不久,“吐蕃剽掠府庫、市裏、焚官舍、長安蕭然一空”。吐蕃於十月攻陷長安,代宗逃往陝州。唐僖宗時期黃巢起義軍進入長安城。據《新唐書•黃巢傳》記載:

“自祿山陷長安,宮闕完雄,吐蕃所燔,唯衢弄廬舍;朱泚亂定百餘年,治繕神麗如開元時。至巢敗,方鎮兵互入擄掠,火大內,惟含元殿獨存,火所不及者,止西內、南內及光啓宮而已。”

天祐元年(904)正月,宣武、宣義、天平、護國四鎮節度使朱温勾結宰相崔胤,劫持昭宗遷都洛陽,“令長安居人按籍遷居”並“毀長安宮室、百司、民間廬舍,取其材,浮渭沿河而下”。繁華的長安城遭到毀滅性打擊。

京城震動,眾多官僚士人選擇移居其他地域,如成都、揚州等地。《舊唐書•權德輿傳》稱:兩京蹂於胡騎,士君子多以家渡江東。”諸如趙君李氏、河東柳氏之類的名門,以及博陵崔氏、范陽盧氏、弘農楊氏等皆遠離京華……

凡此種種,不由讓我想起檀琪在《長安十二時辰》裏的一句話。很諷刺,但很現實。

中唐以後,北方由於戰亂而引起社會不穩定,人口減耗、逃亡十分嚴重,而另一方面,江南沒有大規模戰亂,故而有不少北人南遷。文人士族、官眷因避難而遷移離開長安,也使得帝都失去了往日的活力與人氣。

唐後期經濟倚重江南也是長安衰落又一體現,安史之亂是經濟地理分佈明顯變化的重要分野。由於唐長安的戰亂破壞和爾後北方藩鎮割據以及西線吐蕃等的壓力,唐後期經濟依賴南方,從而加快了南方農業經濟的步伐,經濟中心南移,江淮地區遂成為僅此於京畿的帝國核心區域。

自唐開元年間直至五代宋初,全國各道州新置縣計120個,其中北方各道州的只有20縣,在南方的卻達100縣之多。不過安史之亂後日益驕縱的藩鎮節度使,經常阻絕江南對長安的糧食與賦税供應。而隋唐兩代三百餘年間,關中地區的人口大量激增,黃土高原開發過度,森林植被面積急劇減少,水土流失嚴重,土壤肥力下降,導致環境污染,水旱災害不斷出現。

唐代中後期,文獻經常出現“關中饑饉”、“旱澇相繼”、“饑荒嚴重,路有餓殍,人相食”的記載。從渭水到長安的漕運也不時中斷,關中地區的生態環境與資源供應已不能和從前同日而語。

更關鍵的是,統治階層內部圍繞如何重組失序的王朝統治也並無一致的方向,政局動盪與權力鬥爭侵蝕着王朝的凝聚力。

長安,這座偉大的城市最終只得在歷史的長河中黯淡下去。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。