張光直:青銅器上恐怖的食人圖案,野獸“吃”的到底是什麼人?

【文/ 張光直】

1908年,羅振玉對古代中國青銅藝術中的人獸關係進行了最初的研究,他將住友氏銅卣上的人獸紋樣描述為“作一獸攫人慾啖狀”。容庚則稱其為“饕餮食人卣”,已漸為中國古器物學家所接受。此名稱是從對立或更為惡劣的角度來解讀人獸關係,與《呂氏春秋》對饕餮“食人”的解釋相一致。

羅振玉

仔細觀察已知的這7件人獸主題器物後,我們還是無法證實其上的人獸紋樣所反映的就是食人的舉動。在住友氏和賽努奇所藏的對卣上,人擁抱着動物,他的雙腳緊緊攀附着動物的後爪。阜南和安陽的銅器描繪的則是一個正面的人臉夾在兩個張開大口的動物之間,但並未被吞入口中。我們必須嘗試着為張開的獸口及人頭被置於獸口下面或側面來尋找另外一個合理的解釋。

“人與獸口相對”的圖形主題在世界各地都有發現。就像納爾遜·吳所説:“蛇紋是宗教藝術中的一種習見形式,蛇是一種與水和冬眠都密切相關的動物。為了表現其主旨,人們常常使用複合的動物形象,尤以印度神秘的摩羯形象最為常見。印度烏德耶吉里的蛇窟雕刻就是這些觀念的反映,這個蛇窟的入口在娜迦的蛇頭之下。蛇窟附近就是虎洞,需要通過一個老虎的血盆大口才能進入。其他文化也普遍以類似的形式來隔絕兩個不同的世界。洪都拉斯科潘22號神殿的蛇形入口和中國青銅器上的饕餮圖案就是隔離兩個世界的其他例證。”

張開的獸口或許是隔離兩個世界(如生與死的世界)的原始象徵這一觀點,恰恰與我們關於作為巫覡助手的動物在溝通兩個世界中作用的討論相吻合。從這一角度看來,器物上人的形象非巫覡莫屬,象徵他正在動物的協助下完成溝通兩個世界的旅程。上溯至人類的舊石器時代,張開的獸口可能就已經作為一種原始圖案了。但在時代背景相似的古代中國,張開的獸口或許還代表着動物的呼吸,古代中國人認為動物的呼吸是風的起因,而風又是交通天地的另一個基本媒介。

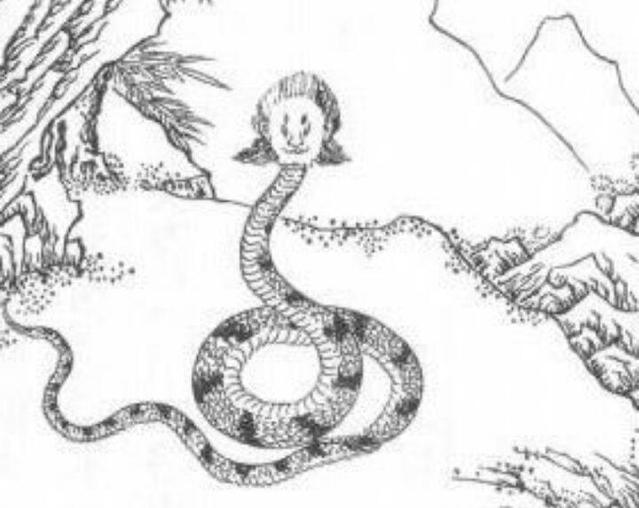

《山海經》為我們提供了與動物置於人頭兩側和動物呼吸成風有關的記載。其中多處提到一耳或雙耳戴蛇的巫覡(見《海外西經》《海外北經》《海外東經》《大荒東經》《大荒南經》《大荒西經》《大荒北經》)。最有趣的神靈(或巫覡)是《大荒南經》中的不廷胡餘,他珥兩青蛇,踐兩青蛇,與噓氣成風的因因乎為伴。動物呼吸成風的描述與神話中的燭陰或燭龍有關:“鐘山之神,名曰燭陰,視為晝,瞑為夜,吹為冬,呼為夏,不飲,不食,不息,息為風。身長千里,在無之東。其為物,人面,蛇身,赤色。”(《海外北經》)燭陰可能就是開天闢地的盤古的原型,徐整(3世紀)在《五運歷年紀》中形容盤古“氣成風雲”。如上所述,商代卜辭中有作為上帝使者的鳳,且在商代文字中有一個文字可以同時指代“鳳”和“風”。就像四方之神皆乘雙龍一樣,他們也有四方之風。青銅藝術中的動物或可張口成風以助巫覡飛昇。巫覡形象、動物助手及其造風之口在同一件青銅器上的結合,完整地展示了天地交通或促使天地交通的活動。

《山海經》中的燭陰

不論獸口和升風之間有何直接關聯,也不論人頭的位置是在獸口的下面還是側面,這些都清晰地表現出人獸之間的親密關係(而非敵對)。正如納爾遜·吳及早先卡爾·亨策所指出的那樣,人獸主題圖形是中國和中美洲古代藝術中的共有元素。例如,古代阿茲特克人會請巫覡為每個新生兒指派一個動物,這個動物會伴隨他一生,成為他的保護者、助手、夥伴或“他我”。

古代藝術中的“他我”常表現為騎在人背上或將人頭含在口中的動物。事實上,這種“他我”圖形主要為環太平洋分佈。然而這並不意味着所有的“他我”圖形都有共同的歷史起源,但其他文化的情況卻為我們解讀中國的情況提供了有益的線索。如果將青銅器上的人看作巫覡、動物看作巫覡的助手,這一觀點顯然與“他我”圖形相一致。新大陸的藝術使我們清楚地認識到,中國青銅器上與人相伴的動物應該都是老虎。在新大陸的早期文化中,捷豹是上層成員們的“他我”。如前所述,商王有時就是巫覡之首。中國古代器物上的人獸主題圖案,很有可能不僅代表聯通各個世界的巫覡,還代表帝王或其近親。