聞博:回眸歷史,亂局之下,香港的金融經濟將走向何方?

【文/觀察者網專欄作者 聞博】

故事的開始

1841年1月25日,星期一清晨,一小隊英軍海軍陸戰隊士兵,在硫磺號炮艇艇長卑路乍(Edward Belcher)指揮下於香港島西北角登陸;第二天,英國遠東艦隊支隊總司令伯麥(G. Bremer)指揮英國侵華艦隊抵達香港,在數百名軍官與士兵陪同下,正式舉行升旗儀式。

就這樣,英國人正式宣佈將香港島佔領,並將登陸地點取名為Possession Point(佔領角)。此地今天在香港被稱為水坑口街,而其英文名Possession Street(佔領街)依然保留了濃濃的殖民範。

水坑口街所在位置(圖/谷歌地圖)

這消息花2個多月經過半個地球抵達倫敦,在電報還沒發明的年代着實不算慢了。英國女王維多利亞當即給她的叔叔,同時也是比利時國王的利奧波德[1]寫了一封家信,文字間她的竊喜和貪婪彰顯無遺:

“……您會發現東方不僅和西方一樣荒謬,還在打交道方面非常野蠻、殘忍並且危險。

中國事件很使我們懊惱,巴麥尊感到極其羞辱。如果不是由於查理·義律的不可思議的奇怪舉動,我們所要求的一切或許已經到手了……他完全不遵守給他的訓令,而是嘗試去取得他能夠取得的最低的條件。……”

她所抱怨的最低條件有多低呢?《穿鼻草約》要求清朝廣州府賠償現金600萬銀元,1銀元摺合0.72兩,也就是要了約430萬兩,而壓死明朝的三餉之一的遼餉也才600多萬兩……後來《南京條約》在這基礎上又增加了1500萬銀元,作為對禁煙和軍費的“賠償”,並規定三年內付清。(真不知道滿清勳貴和英國女王之間到底誰更貪婪。我覺得英國大媽至少不落下風。以君權虛設作為藉口,給各列強君主殖民侵略洗地的可以好好補補歷史了。)

我們的主角香港,自此成為英國海外領地。

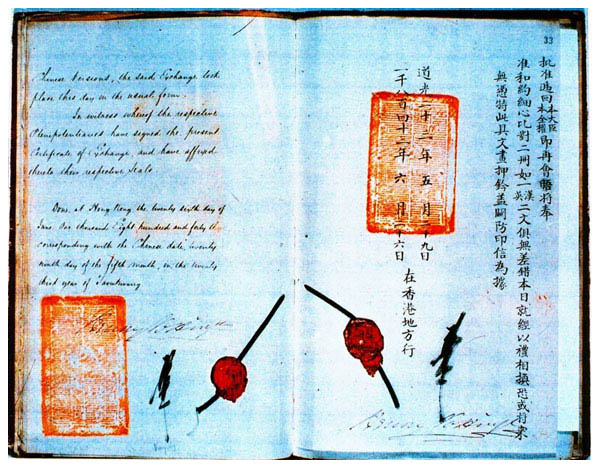

南京條約換文,1843年(複製自英國公共檔案館)

注意,英國官方當時不願稱其為“殖民地”,因為殖民地是移民在境外土地上建立的居留地,擁有一定程度的自治,例如澳大利亞和加拿大,而香港屬於另一種類型。

當時殖民地部文件(Colonial Office(CO)129/3, 3 June 1843)中寫道:“香港必須實行其他英國殖民地聞所未聞的做法……”。不久後其他英國殖民地,包括為數眾多的小殖民地,都已成為獨立國家,只有香港在迴歸之前依然是一個“直轄殖民地”,即由宗主國政府負責管治的殖民地,這種殖民地的居民所享有的代表權受到極為嚴格的限制。

英國人當初可不是奔着把香港建設為金融中心、東方之珠的目的來的。鴉片戰爭已經證明了蒸汽動力對於風帆的巨大優勢,而煤又是易耗品,因此即使僅僅出於海軍補給燃料的需要,也必須在上海和馬來殖民地之間建立一個可以由他們完全掌控的足夠大的海軍基地,即作為英國海上霸權在東亞的一個支點,也可以給來往商船提供一個轉運停泊的港口。香港良好的深水條件和珠江口的地理位置無遺是再理想不過的選擇。

香港金融業的濫觴

彼時英國殖民者雖然還不能深入江南,對當時中國的地理和社會做細緻調查,但他們仍然抓住僅有的幾次朝貢機會,通過近距離和科學方法,大致瞭解了中國沿海的經濟及社會情況。比如他們通過數長江口的船隻來往數量,發現長江口的航運規模已大大超過珠江地區,由此推斷出長三角的經濟規模要大於珠三角的結論。

事實也確實如此。今天我們通過清代遺留的人口户籍資料,可以知道在鴉片戰爭前後的嘉慶和道光年間,長江三角洲的人口規模超過3000萬人,遠勝珠江三角洲的水平(當時珠三角人口略少於1000萬)。因此,五口通商中長三角佔了兩個(即上海、寧波,而定海由於疾病流行被放棄)。事實上後來上海也成為了英國乃至西方殖民經濟在中國最大最重要的橋頭堡。

即便如此,作為東西貿易航線出馬六甲海峽後的第一個立足點,不論北上上海,還是日本朝鮮,再或是最近的廣州,西方商船都會經過這裏。大船可以在此卸貨,轉運到吃水淺的小船更方便深入珠江水系;反之,通過珠江流域匯聚到香港的貨物也可以在香港集中,與來自上海方向的貨物一起打包回航歐洲。

貨流必然帶來資金流,而當時又有什麼貨物比鴉片更好賣呢?自然而然,最初在香港建立的銀行幾乎全是為鴉片貿易資金往來中的不同貨幣兑換而服務,同時也誕生了香港最早的保險業——海事保險。

後來隨着第二次鴉片戰爭和太平天國運動,英國人在長三角的局面徹底打開:打仗可以賣軍火,可以給清政府放高利貸湊軍費;向江南龐大的人口市場傾銷英國的機器織布和收購生絲比鴉片貿易更有利可圖;1860年代隨着美國南北戰爭爆發,棉花價格飆升,又可以大量收購中國北方的棉花謀取鉅額利潤。

所以,無怪乎英國人一手控制的中國海關總税務司建在上海。而今天大名鼎鼎的滙豐銀行HSBC其實原名是Hongkong Shanghai Banking Co.),雖然最初同時在香港和上海建立,股本發行都是在兩地各自一半,然而沒過多久在上海的業務就遠超香港,這點從兩地的分行大樓就可以看出來。

建於1923年的上海滙豐銀行大樓和建於1927年的中國海關總税務司大樓,象徵着當時英國對中國經濟的掌控。

香港第三代滙豐總行大廈即使比上海晚落成十多年,差距依然不言而喻。

上海就這樣一直扮演者西方殖民經濟在東亞的商業支點的角色,法國、美國、日本和英國都通過這個點滲透到中國傳統社會的方方面面,通過發達的工業體系和領先的產業技術,一邊傾銷工業品,一邊吸取中國的原材料和人力資源。

繁榮而又畸形的上海灘就這麼壓了香港一頭,一直到1940年代的腥風血雨顛覆了這一格局。

歷史的拐點

如果説上海是商業資本在遠東的支點,那香港就是英國海權在遠東的支點。而自1938年開始,侵華日軍就隔了一條深圳河虎視眈眈地注視着這個支點。稍遠些,海南島、台灣島和日佔法屬中南半島的日軍嚴密封鎖了進出香港的所有航線。

到了這個份上,不需要什麼軍事素養的人都能看得出來,孤立的香港在日軍的海陸空包圍中是不可能堅持多久的,香港就好像是圍棋中的死棋,日軍隨時都可以把它提走。

但是,被白人至上主義自我催眠了幾個世紀的英國殖民者可不這麼清醒。一方面他們低估日軍的戰鬥力,另一方面他們又低估中國人的抗戰能力和決心,並且生怕武裝香港百姓會威脅他們的殖民統治。他們中不少人甚至直白地表示,與其把這個島交還給中國不如送給日本人,也就是説,動員中國人來保衞香港還不如直接投降日軍。[2]

結果到珍珠港事件爆發的1941年,英國昏招迭出,先是千里迢迢從加拿大拉來2000人的部隊來補充本地稀少的白人殖民武裝和印度僱傭軍,算是給日軍送人頭,後來在離戰爭爆發只有一個月的時候終於同意組建一支華人小規模武裝,自然這隻缺乏武器和訓練的臨時部隊後來都沒起到該有的作用。

1941年12月8日早8點,在珍珠港空襲發起後的四小時,日軍從深圳南下入侵香港。港島以北新界地區的丘嶽沒能阻止日軍的快速推進,預設的防線不到兩天即告崩潰。

一週後,經過調整的日軍在港島東北角登陸,島上英軍為保衞贓物做了一次像點樣子的抵抗,但即便如此堅持了7天后,在聖誕節當天,山窮水盡的英軍決定放棄抵抗無條件投降。日軍毫不意外地對沒有抵抗能力的戰俘和平民發揚了數次武士道精神,在醫院上演了刺刀挑傷兵、集體強暴護士的保留劇目。

1941年12月26日,日軍在香港島北岸舉行入城儀式。

至此,香港短暫的金融史隨着航運和商業的中斷戛然而止。

日軍變着花樣掠奪英國在過去一個世紀中積累的殖民財富,發行各種沒有準備金的紙幣,到了1943年更是宣佈停止港幣流通,軍票成為唯一法定貨幣。香港的金融業務基本完全停歇。

日本在香港發行的軍票

1945年9月日本正式投降,但是眾所周知,香港並沒有迴歸祖國,而是繼續作為英國直屬殖民地。戰後香港經濟並未走上軌道,銀行業自身仍未全部恢復,而外匯兑換由於貿易尚未恢復也無從做起。

不但市面不景氣,治安也不好,劫案時有發生,遊資因此向銀行躲避,使得銀行存款開始增加。但自於銀行資金沒有出路,各銀行對存款都不歡迎,對活期存款甚至不付利息。

然而,歷史再度拐彎,1946年國民黨開始全面進攻解放區,解放戰爭爆發。作為最好的暴富途徑,戰爭給香港金融業帶來第二春。

數0遊戲的範例,比日本軍票更垃圾的存在——蔣大隊長欽定的金圓券。

國民黨的軍事災難使得大批地主富商將家眷和財產轉移到香港,而比軍事災難更嚴重的是史無前例的財政金融危機。

相信法幣和金圓券惡性通脹的故事大家已經耳熟能詳,這裏不再重複。站在香港當時的角度,感受是這樣的:港元兑法幣從戰前的1兑50漲到41港元兑一億法幣,三年貶值四萬倍!而比法幣崩潰更快的只能是繼承它的金圓券了。

面對光速貶值的貨幣,各路資本紛紛以搶購黃金美元等硬通貨幣再轉到香港的辦法尋求庇護。據統計,匯入香港的資金加上無形的貿易順差,佔到1948年香港居民所得的48%。大量增發的港幣作為美元的補充,成為交易信用媒介,各有三分之一在廣州和上海流通,香港本地只有三分之一。每到早茶時間,各大飯店的大廳裏都擠滿了上海逃難來的商賈富户。

然而暴富畢竟是短暫的,隨着1949年10月新中國的建立,由於戰亂刺激而暴富的香港與內地的商貿、人員往來逐漸迴歸正常水平。不久後朝鮮戰爭爆發,美軍介入,在美軍和蔣介石的雙重封鎖下,香港與內地的人員物資往來基本停滯,同時隨着新中國開始實行外匯管制制度,傳統的換匯業務也一時絕跡,一些依賴與內地商貿往來的傳統華人銀號因此一蹶不振。

轉變:順應環境者生

1940-1950年的一系列戰爭與鉅變可以説摧毀或者説動搖了香港曾經賴以生存的基礎。

大英帝國的海權已經一去不復返,帝國的明珠印度已於1947年獨立,其餘的殖民地獨立也都僅僅是時間問題。對英國來説,香港存在的海權意義已幾乎可以忽略不計,香港就像退潮以後留在沙灘上的貝殼,也就僅能象徵波濤曾經來過。原來香港金融乃至經濟所賴以維繫的貿易與航運已經枯竭,香港面臨如何尋找經濟支點的問題。

1953年朝鮮戰爭停戰,香港政府抓住機會開始走上工業化道路。

解放戰爭時來自上海的資本家不僅帶來了資金,不少還帶來了技術人才和生產設備(特別是紡織工業)。由於大量來自內地躲避戰亂滯留在港的人口帶來了廉價的勞動力資源,香港開始興起紡織業和製造加工小商品的輕工製造業,其產品包括棉紡製品、羊毛、熱水瓶、塑膠、電器,甚至報廢船隻的拆解,聽上去就像當代義烏。至1963年,香港的工業品成品出口額已超過1948年的貿易總額。

產業結構的轉變也帶動了金融業的轉變。以滙豐銀行為代表的財團從過去為貿易而服務的抵押匯兑業務轉向更加長線的行業貸款服務,開始面向中小企業,特別是其中有潛力的企業發放貸款,支持這些企業的快速成長。香港多山少平地,因此製造業發展和人口的激增也帶動了對土地的需求,香港的房地產業開始繁榮,銀行業也紛紛參與到對地產的貸款中來。

傳統的中國銀號也因此改組業務,逐漸向現代銀行轉變。其中值得一提的是著名的恒生銀行。

恒生原本是傳統的中國式銀號,雖然也經營存放款、匯兑業務(比如電視劇中常見的銀票),但是它主要和商人發生業務往來,用現在的話説它是B2B,這也是傳統銀號錢莊和現代銀行的主要差別之一。

1953年,恒生老闆何善衡從時局變換中看到了危機,向香港政府申請銀行業牌照,開始向普通百姓開放存貸款業務,轉身成為一家商業銀行。

何善衡先生(資料圖/維基百科)

何善衡特別注重草根階層,本着服務大眾、客户至上的理念,恒生摒棄了過去滙豐形成的慣例,跳過買辦大班,凡是華人需要借錢可以直接向銀行申請,並且規定無論客户的衣着打扮,都要好聲好氣禮貌對待,由此恒生超過其他中外銀行,成為當時香港最大眾化的商業銀行。

1960年代香港房地產業興旺以後,恒生把當時行業內普遍的最長3年期限的房貸按揭改為7年,使得眾多中產階層得以擁有自己的住房,而恒生的業務也因此更上一個台階。

可見當時香港的企業家和如今大陸的眾多創業者一樣,並不缺乏鋭意進取的創新精神。何善衡就在晚年回憶中談過自己的用人哲學:

“談到用人,絕不可姑息庸才!可以原諒一個吹毛求疵的主管,但卻無法忍受一個既不損人又不利己的老臣。對新同事不予指導,亦不大關心,做錯了則叫他再做,絕不加以解釋,叫人暗中摸索倍感艱難,這種人的存在,簡直是事業上的絆腳石,應予剷除。”

迴歸與新生

1984年《中英聯合聲明》發表,決定了香港和平主權交接的方式和“一國兩制”的原則。

當時很多聲音看衰香港,甚至一度引發移民離港潮,然而資本市場卻不這麼看。當時多數主要的投行財團均對迴歸過渡時期的香港經濟持樂觀估計,港股成交額節節攀高,從1988年股災過後的2000億港元不到,迅速增加到1997年的37800億,恒生指數從最低1890點上升到迴歸當年的16673點。

恒生指數歷年變化(圖/騰訊證券)

同時,隨着香港政府不斷推出完善監管的法規條例,香港逐漸成為最為規範的國際金融市場之一。1987年美國股災之後,香港更是立即跟進,採用了當時最新的《巴塞爾協議》作為資本充足率的標準。這一切努力使得香港到了90年代,已成為門類齊全、交易品種較完備和發達的國際金融市場。

中國內地的改革開放和主權交接問題的確定,給了市場明確的利好支撐,依託內地以及快速發展的東亞經濟,香港成了溝通不同貨幣計價的經濟體之間的最佳媒介。據國際清算銀行調查,1995年4月時,香港平均每日的成交額為910億美元,佔全球總額的6%,在世界位列第五。

不但如此,從1987年至2004年,香港曾長期佔據世界港口排名第一,是當時世界上最為繁忙的港口。

連當時的西方國家也不否認,香港在過渡時期創紀錄的繁榮,離不開“一國兩制”的設想和香港主權交接的平穩順利。

過渡時期的香港是幸運的,冷戰結束,全球化浪潮如日中天,90年代的前七年國際市場風調雨順,全球資本經濟都迎來了一波前所未有的後冷戰紅利。然而好日子不會永遠持續下去,沒過多久,前所未有的考驗來了。

同樣也是1997年,亞洲金融風暴從泰國房地產市場的崩盤開始,一年之內席捲所有東南亞國家,最後連帶“亞洲四小龍”在內無一倖免。危機影響甚至遠至俄羅斯,使其出現了主權債務違約,直接導致了“長期資本管理基金”(Long-Term Capital Management L.P)這家由兩位諾貝爾經濟學獎得主、量化金融祖師級人物建立的傳奇基金的突然垮台。

香港在這次金融危機中處於風眼之一,在中文媒體中以“港元保衞戰”而知名。關於這場保衞戰/狙擊戰的描述相當多,細節也很豐富。不過簡單來説,其實也不復雜:

國際炒家短期內集中大量資金先後做空港元港股,試圖迫使港元放棄聯繫匯率制並帶動股市大跌以謀取暴利。據説按照當時的空單數量,恒生指數每下跌1點,國際炒家就可以賺5億多美元。對此香港外匯局前後動用了約250億美元來維持市場,同時香港金管局期交所採取一系列特別措施懲罰惡意做空者。兩個月後,恒生從危機時的6000點左右回到萬點,投機炒家被迫認輸,鉅虧離場。

在這次空前的金融風暴中,港元之所以能夠化險為夷,除了香港在之前十年完善金融制度之外,還有其他主要因素:

1)敢於在關鍵時刻大膽採取行政手段維持市場信心,增加惡意做空成本。

2)完善的金融基礎設施。當時香港已於2年前啓用基於最新IT技術的實時支付結算系統,得以第一時間對市場異動和大額成交做出反應。

3)1997年迴歸實現平穩過渡,香港的政治、經濟基本面穩定,連當時駐港英國領事也不得不承認“一切正常”。這是投資者對香港信心的基礎。

4)非常重要的一點,還有當時中央政府1400億美元外匯儲備的後盾。當時香港美元資產在賬面雖有1100多億,但淨資產只有約200億,若沒有強大的中央外匯儲備作後盾,很難説香港金管局能有十足底氣動用250億美元外匯。

金融風暴過後,香港由於地產泡沫破滅,一度經濟萎靡,金融機構資產總額縮水近三成,外匯資產減少近七成,貸款總額腰斬。不過不久後的2001年,中國加入世貿組織,經濟——特別是外貿——出現井噴式發展,帶動香港各行業快速走出低谷。

金融方面,2003年,經國務院批准,在香港設立了第一個人民幣離岸交易中心,在中國資本管制的大環境下,在香港為國際資本和人民幣資本的流通開通了一個特殊渠道。從2004年起,十年間,香港人民幣存款額從121億元增加到2014年的10035億,增長近90倍。

保險業方面,內地快速致富的一批富豪和中產階層帶來的滾滾資金,推動香港從一個相對保險參與率較低的地區(53% 對比日本的90%以上)進入了長期保險業務發展的黃金時期。2000年後的7年間儲蓄型人壽險保費增長2倍,投資型人壽險保費更是增長15倍。兩者推動新保單業務增長了近8倍,其中來自中國內地的新業務佔了最高四成。

現狀和堪憂的未來

從1980年到2008年20年之間,香港的繁榮景象以躋身“亞洲四小龍”的形象廣為人知,其中各種波折故事如今已通過港片的流行被反覆傳播,故不再贅述。這裏需要強調的是,大眾傳媒塑造的繁榮富庶的景象並不是事情的全部,香港的經濟從未能脱離它的先天侷限。

香港的地理區域決定了它相當有限的經濟規模,環境也決定了它能承載的人口上限。同時,對於地區經濟和政治的依賴也決定了它高度的敏感性。舉個例子,大家都知道98年香港金融保衞戰,但估計聽過73年股災的人不多。

1972年中美關係破冰,緊接着和整個西方世界的關係開始緩和,第二年《巴黎合約》規定越南停戰,兩大有利的外部因素推動香港股市迎來一波超級大牛市,3年內股指上升8倍有餘。這裏列出幾個細節,想必大家不會陌生:

1.彼時香港股市執行T+1原則;

2.新上市公司數量以幾何級數增長;

3.遊資大量湧入,信貸寬鬆,本地銀行提供低門檻的炒股信貸;

4.全民參與,家庭主婦和幫傭一同參與,甚至和尚尼姑也不甘人後。

結果不言而喻,1973年香港股災爆發,一個月之內,恒生指數從歷史高點1774點直接腰斬,到當年年底時下跌超過75%。第二年石油危機爆發,更是一路跌到150點,不及去年高位的10%。不得不説相比起來,我們記憶猶新的6·19千股跌停如果叫“杯具”,那香港股災可以説是“茶几”了。

如今中國內地早已不是昔日吳下阿蒙,改開初期港商用鈔票鋪路在大陸可以橫走的年代已經一去不復返了。

中國內地以低廉的人力成本、吃苦耐勞的產業工人和更重要的供應鏈整合與規模效應,使得過去發達經濟體中高成本低附加值的第二產業無路可走,其中自然也包括香港。過去香港基於航運、加工、貿易三駕馬車的實體經濟已成為過去式。根據2017年數字,第一產業佔GDP比重0.1%,可以忽略;第二產業佔7.6%,可以説是名存實亡;其餘92.3%皆為服務業。

香港發達的金融產業使得不少人對香港的第一印象就是世界級金融中心,和由此帶來的高物價及駭人的貧富差距。除此之外,香港似乎僅有旅遊業還值得一提。然而實際是,金融和保險業佔比18.9%, 旅遊業佔比4.5%,貿易和物流運輸佔比21.5%,專業服務(會計,法律等)佔比12.2%。[3]也就是説,進出口貿易和航運組合在一起依然是香港經濟的命脈所在。

之前説過,香港曾長期在世界十大港口排名中“霸版”狀元,內地港口不見蹤影。而如今,包括香港在內,世界前十大港口中中國港口已佔有7個,香港相繼被上海、深圳、寧波、廣州,不出意外的話今年會再被青島超越,排名降至世界第八,只有第一名上海的四成左右。

要知道金融業繁盛的基礎是物流和人氣的匯聚,紐約、倫敦、近代亞洲的上海,以及後來的新加坡無一不是如此。沒有這些行業做支撐,金融保險業將是無根之木、無源之水,必將一起衰落。

這點也從香港目前的就業情況反映出來。目前香港實際勞動力接近400萬人,其中金融保險業只佔23.6萬,進出口貿易和物流的勞動力接近100萬,超過金融保險業四倍。其他服務業53萬,也是金融保險的兩倍以上。

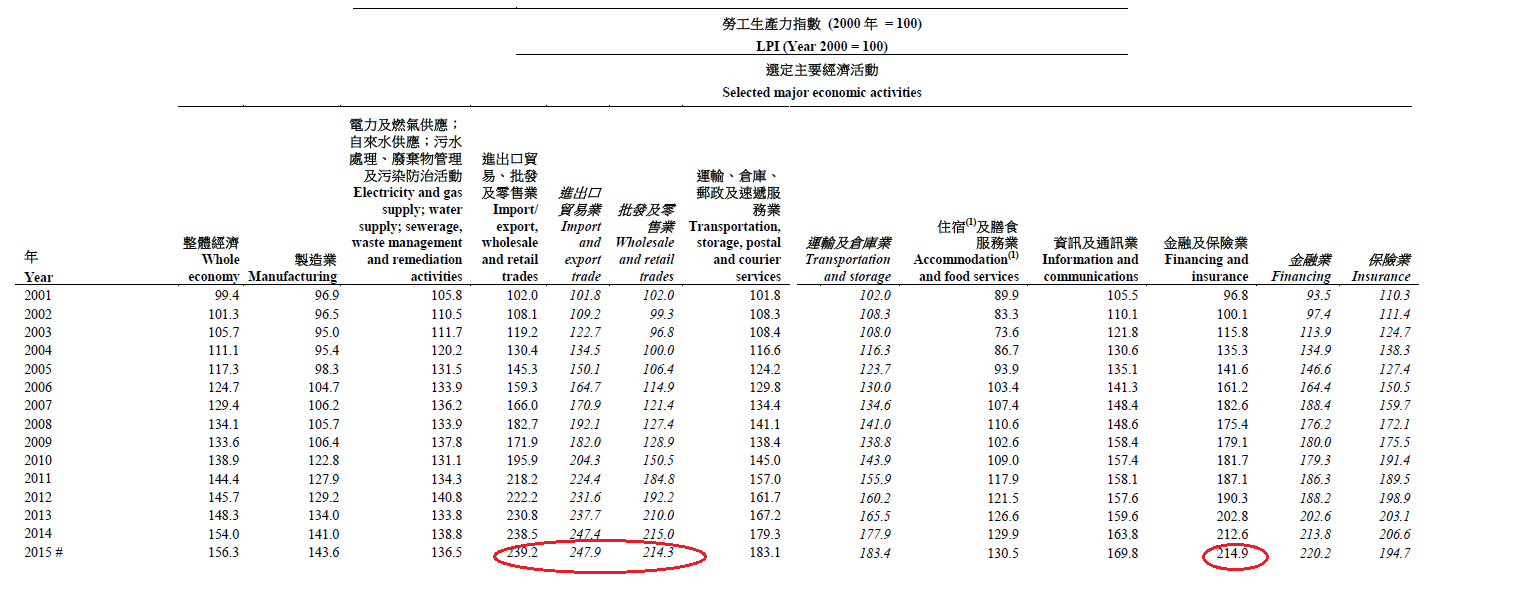

從勞動力效率上看,情況類似。金融保險業的勞動生產力指數雖然高於整體經濟,但比進出口貿易行業低10%左右,勉強與零售業持平。也就是説,不論是規模、效率,還是就業人口,直接依賴內地經濟的航運貿易都是超過金融服務業的絕對經濟支柱和發動機。

從最近的局勢來看,顯然有不少香港人,特別是年輕人,毫不在意去破壞自己的經濟支柱。

根據香港統計局最新的數據,作為佔香港進出口額超過一半的貿易伙伴,中國內地與香港的進出口貿易額今年六月(示威的第一個月)同比分別下降了6.3%和10.6%!同時來自內地的遊客數量也出現了增量下跌,從五月份同比增長23.6%,變成了六月的10.1%。

如果説整體遊客增長還能勉強保持兩位數的話,那真正的過夜遊客數量就更慘不忍睹了,直接從五月的+15.6%變成了六月的+2.4%。估計7、8兩月數字出來會更不忍直視。

要知道來自內地的遊客比重佔香港遊客人次的8成,每月人數與香港本地總人口比都不遜色。暑期作為世界旅遊旺季,我看BBC應該去採訪一下被暴力示威蹂躪後的香港旅遊業者,看看他們支持不支持?

另外值得注意的是,香港雖然過去幾年的失業率一直穩中有降,維持在較低的2.8%,但是勞動參與率,也就是適齡正常人口中有意願參與就業的人口比例,目前只有60.7%,而且在不斷下降。而且由於沒經歷過婦女解放,女性勞動參與率僅55%,而內地的女性勞動參與率居亞洲前列,為62%,男性則為76%。

在老齡化同樣嚴重的日本,近幾年勞動參與率都在不斷提高,現在已超過香港一個百分點。而且畢竟日本還是個規模大得多的國家,香港只是一座城市。其中涵義值得玩味。

問題來了,為什麼香港可以有那麼多年輕人有閒情去參與無休無止的暴力示威活動呢?

參考資料:

[1]此公也不遜其侄女,在殖民剛果的數十年中犯下即使在當時也是駭人聽聞的反人類行為。

[2]Horne, Gerald (2004). Race war : white supremacy and the Japanese attack on the British Empire. New York: New York University Press. pp. 75, 76.

[3]https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp80.jsp?tableID=189&ID=0&productType=8。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。