孫英剛 |“唐僧”也能享用《長安十二時辰》中的美食嗎 ?

【文/ 孫英剛】

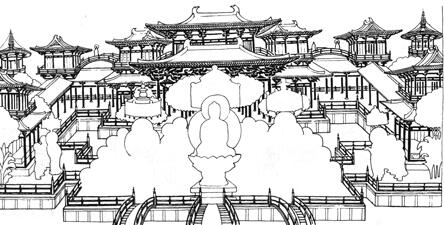

中古時代的佛教寺院,既是精神文化的家園,也是物質文化的匯聚之地,深刻地影響和塑造了中古時代的日常生活和普遍觀念。隋唐長安城中寺觀林立,尤其是佛寺數量眾多,佛教信仰在長安城中佔據主導地位,著名的佛寺如大興善寺、大慈恩寺、大薦福寺、青龍寺和西明寺等,都在長安的城市生活中扮演重要的角色。佛教寺院的日常生活及其相關的精神世界,構成了長安城市生活、風氣與精神的重要部分,並對世俗空間產生深刻的影響。然而目前對於中古時代寺院的研究,依然集中於經濟史和佛教戒律的探討,並未給我們勾畫出豐富多彩的歷史畫面。隋唐長安為我們提供了一個瞭解中古時代寺院生活的窗口。豐富的資料,使得我們在日常行為之外,能夠深刻理解其背後的思想意涵,將日常生活納入到信仰、知識和思想史的語境中。

本文的主旨是探討長安佛教寺院的飲食,但是完全區隔於一般物質史或經濟史的做法。圍繞着長安城中偷盜僧食和破戒飲酒現象,筆者試圖從佛教戒律、寺院生活、宗教想象、靈驗感通故事等出發,探討寺院飲食問題,進而在隋唐長安城的神聖(宗教)和世俗空間中,勾勒出圍繞寺院飲食展開的社會、思想場景。涂爾幹(Emile Durkheim)、韋伯(Max Weber)、埃利亞德(Mircea Eliade)等最有影響力的宗教學家都把人的經驗分成神聖與世俗兩大類,並將宗教歸類於前者。而筆者認為,除了現實的體驗,還存在想象的空間。

筆者的一個基本理念是認為在現實的長安之外,還存在一個信仰世界的長安,一個想象裏的長安——政治活動也好,社會生活也好,都在一個思想和知識世界中進行,並且受到它的影響。長安繁榮的時代,正是佛教昌盛的時期,佛教對死後世界的描述,對六道輪迴的渲染,使得長安的居民感覺自己不但生活在一個現實的空間中,而且在這個空間之外,還存在着一個六道輪迴的世界。日常生活也好,信仰活動也好,長安居民的活動,都難以逃脱佛教知識和思想世界的影響。只有將兩部分的圖片拼接起來,才能復原出真正的長安。

作為三寶物的飲食

三寶物指屬於佛、法、僧三寶的財物,分為佛物、法物、僧物。據道宣《四分律刪繁補闕行事鈔》和《量處輕重儀》可知,佛、法、僧物都包括飲食、花果、菜蔬,只不過供養的對象不同。既然佛、法、僧物都包含飲食、果蔬在內,則對於寺院日常飲食和修行傳教必然有所影響,其中主要的一點即:三寶物不得混用。敦煌和高昌的情形對此有所反映。

據長安西明寺高僧道世在回答有關盂蘭盆節造食獻佛時的記載,理論上不能用僧物造食獻佛,但小寺財力貧乏,所以“此亦無過”。但像西明寺、慈恩寺這樣的國家大寺,每年獻佛的物品由國家供給,就不該再用僧物製造佛食。

如果用僧物造食獻佛,儀式結束之後,食物依然入僧,僧人可以食用。但如果是寺院之外施捨而來,如果施主特別交代,這些食物只是要施給佛、法或僧的,要遵循他的意願。如果沒有特別交代,則獻佛之後所有的飲食餘長及生供米麪都成為僧食,僧人可以食用。而且俗人在盂蘭盆節造食貢獻,事過之後要把食物送到寺院,不能自己吃掉。但如果強調自己僅僅是獻佛不獻僧的,則可自己食用。

道世不厭其煩地論述了寺院花、果的使用規範,大體上説,佛塔四周的花果用以供養佛塔,而空廓以外的入僧,僧人可以食用。佛塔四周的花、果屬塔用,僧園的花、果歸僧用。如果佛塔四面的花木是檀越自己種植,而檀越説明不但供佛,也供僧,則僧人可以食用其中的果子。但是僧園中的花、果,可以用來獻佛。

私用或偷盜佛物會遭到業報。長安曾發生很多盜劫佛像等物的事件,我們或可揣度,偷盜佛食應該也是其中一類常見的罪行。不過,根據文獻所記,偷盜僧食更為頻繁,也更為佛教文獻所重視。長安佛教寺院眾多,和尚平時需要大量食物供應,同時寺院又是花果、菜蔬、蜂蜜等食物的重要產地,發生大量的侵盜僧食事件也不難理解。

大雁塔

持齋、解齋、破齋

僧食包括四種:時藥、非時藥、七日藥和盡形藥。唐貞觀十一年道宣緝敍《量處輕重儀》中論述得極為清楚。道宣長期在長安生活,對僧食的理解和表述在很大程度上反映了長安寺院的飲食情況。

所謂時藥,從早晨明相出現到中午日影正中,允許比丘進食,不違反戒律,所謂過中不食。但由於寺院修行和傳道需要維持體力和營養,所以允許比丘過午之後,可以飲用非時漿,這叫做非時食。又有一些比丘體質衰弱、疾病纏身,所以又規定可以食用七日藥,也即營養補品,一次擁有,必須在七日限內服完。時與非時,皆可食用。

除了上述三種之外,還有盡形壽藥,又稱盡壽藥、盡形藥、終身藥,是為治病而需服用的,但不屬充飢、資養性食物的藥物,一般味道苦毒,不會帶來食慾,所以允許僧侶儲藏並隨時使用。

長安和敦煌的寺院進食並不相同。敦煌的僧人甚至住在俗家。敦煌僧團將生活在寺外的僧尼稱為散眾。住在寺內的僧尼過着單吃單住的個體生活,寺院並不供應飯食。敦煌寺院收入和支出賬目中沒有關於僧尼日常食用的支出。S.4707號文書記載了僧官馬法律有房舍和廚房。而長安的寺院,文獻所見,不論國家大寺還是需要自己求施的小寺,都實行聚餐制。除了在寺院中進食的和尚,長安坊市之中,也有一些僅靠化緣為生的和尚。

莫高窟148窟壁畫中的唐代寺廟

佛教堅持齋食,過午不食,稱為“持齋”。“齋”,又作“時”,“齋食”也因此又稱“時食”。齋者謂不過中食,也即正午以前所作之食事。若因特殊情況而解除這一飲食戒律,“非時而食”,就稱為“解齋”。長安寺院中,並無有關僧侶解齋的記載,但敦煌文獻中關於“解齋”的記載很多。

主動解齋和破齋之間的界限實際上是很微妙的。根據發生在長安的佛教靈驗故事,無意間破齋都會墮入惡鬼。隋唐之際有很多高僧以持齋而著名,比如長安長壽坊崇義寺的高僧慧頵。慧頵擔心自己在彌留之際神情恍惚,會“非時索食”,所以提前告知門人,到時候若發生這樣的情況,一定不能給。結果臨終之時,要求喝粥,門人告知説,齋時已經過了。慧頵默然不言,卒於所住。

偷盜僧食與隨僧就齋

敦煌寶藏的一篇《四分律雜抄》給“常住”下了一個明確的定義:“常住,謂僧眾廚、庫、寺舍、眾具華果樹林、田園、僕、畜等,以體通十方,不可分用。”童丕指出,“常住”是“僧物”的同義詞,意為僧人的財產。這些財產是不可剝奪的,並嚴格用於公共用途。僧食,也是常住之一,儘管其置於特定寺院之中,是十方僧眾所共有的財產。

當寺院中舉行齋會時,一旦當飯煮好,便敲鐘和擊鼓,就是因為十方僧人在這類財產中都有自己的份額。道宣在《行事鈔》和《量處輕重儀》中反覆強調,不打鐘食僧食者犯盜。將僧食拿回自己僧房之中犯盜,這是佛經反覆闡述的內容,也為唐代僧人熟知。佛教文獻中有大量的靈驗故事和戒律規範是有關遮蔽客僧,私自進食的。僧傳中,許多高僧以不遮客僧,主客同慶而獲得讚揚,比如隋代的國師曇延。

長安作為帝國首都,從各地來應試的舉子、選調的官員、求利的商人等等彙集於此。可以想見,隨僧就齋的俗人更多。白衣俗人到寺院隨僧就齋,是非常普遍存在的現象,也是長安城中的一道風景。

根據道宣的《行事鈔》,寺院接待俗人就齋有一定規矩。俗人來就齋,僧人應問其能否持齋,如果能,就接待他吃飯;如果不能,就不能接待,而且要給其講明因果,説明並非出於吝嗇。不過實際的情況可能並非完全依律而行,從權的情況應該不少。如果俗人施捨財物於寺院,就能獲得隨僧就齋的機會。根據《十誦律》等,即便外道前來就食,佛教和尚也可以給其飲食,不過不能親手給予。

僧食“本質具有雙重性:它們都是一些共同財產,但也是神聖財產”。偷吃寺院食物而轉生為畜生類,或者到地獄或惡鬼受苦的靈驗故事非常多。宗教中,罪孽和債務的含義是重合的。侵吞僧伽財產,或者不能償還寺院債務的人,或會變成畜類和奴婢,到寺院成為僧伽的常住。道世在《法苑珠林》中不厭其煩地引用《佛説因緣僧護經》強調偷盜僧食的嚴重後果。道宣《集神州三寶感通錄》、懷信《釋門自鏡錄》、道世《法苑珠林》都以釋弘明解救因盜僧廚食而墮入廁中,常噉糞穢的沙彌這一靈驗故事説明偷盜僧食的嚴重後果。在僧傳中有很多因為嚴守戒律不擅食僧食的例子。又,僧食歸全體僧伽所有,任何人都不能多吃,一切平等,無問凡聖。

偷盜果子:日常生活與宗教想象

水果是中古時期佛教寺院的重要食物來源,不但可以作為時藥,而且還可以作為非時藥。水果對於佛教的重要性,可以從佛經屢屢出現的佛祖關於水果的談話、佛教文獻中數量眾多的有關水果的記載,以及佛教史籍和感通、靈驗記中大量的有關偷盜寺院水果墮入地獄、惡鬼、畜生道的故事窺見一斑。隋唐長安寺院林立,水果種植與消費是寺院生活的一個重要面相,偷食果子也是戒律和佛教靈驗故事關注的重要內容,這不但反映了當時寺院生活的現實情況,也勾畫着佛教對六道輪迴、因果報應的想象世界。這一想象世界與現實世界共同構成了長安城居民的思想世界。正是在這樣的思想世界中,長安城的僧俗們通過理解世俗與神聖、現實與想象做出自己的日常選擇,過着自己的生活。

最能説明偷盜寺院果子現實與思想意義的例子,當屬學者們屢屢談到的高法眼被冥界所追的故事。然對於其被閻王所追的原因,之前並未做細緻的剖析。道宣《集神州三寶感通錄》、道世《法苑珠林》、唐臨《報應記》和慧詳《弘贊法華傳》都對這一事件進行了記載。

水果對於佛教僧侶來説非常重要,故偷食僧果會墮入地獄、惡鬼、畜生中受種種辛苦。強調盜取寺院水果會遭業報是佛教文獻的一個重要主題。除此之外,高法眼盜食化度寺果子這樣一件我們看來再小不過的事情,被眾多佛教高僧反覆渲染的緣由,或許還有強烈的現實關懷。眾所周知,化度寺內有信行所立的無盡藏院,在武則天將其移往東都福先寺之前,這裏是長安乃至唐帝國佛教寺院的重要物資和財富基地,對佛教社區而言,意義非同尋常。但這樣一座寺院,卻在貞觀中因為監守自盜而招致重大損失,相信這一損失對於當時整個的佛教世界都有震動,這或許也是在貞觀之後,無盡藏“常使名僧監藏”的原因。

高法眼的事件,不管發生的機理與真相到底如何,顯然觸動了道宣、道世、慧詳、或者還有唐臨這些佛教精英的神經,為他們大肆宣揚佛教三寶物之神聖不可侵犯提供了機會。既然偷盜小小的果子都會遭到吞服鐵丸的下場,那麼誰還敢打寺院財富的腦筋呢?

果樹是寺院的重要財富,五果包括殼果、膚果、核果、角果、檜果。水果是時食的重要成分,可以與面、飯、餅、菜一起食用。同時,水果又可以製作非時漿,在過午之後飲用,為僧侶補充能量和營養。以瓜果製作非時漿,是為飢渴的比丘開遮的。而且必須水淨才能引用,果汁也濾去果渣,澄清如水。雖然有這些規定,實際中遵守的情形並不理想。

以隋唐長安的佛教寺院看,水果也是僧侶的重要食物來源。正因如此,長安寺院對於種植果樹和防範盜竊非常重視。佛寺廣種果樹,其實並不侷限於長安。敦煌的佛寺也大量種植果樹,報恩寺和安國寺有桃園,普光寺有慄樹園,淨土寺也有果園。從敦煌資料看,寺院主要種植柰、桃、慄、棗。高昌地區則多見棗和梨。雖然敦煌和高昌地區的佛教寺院也廣泛種植和消費水果,但是水果種類似乎並不豐富。從文獻看,唐長安普通果品有李、梨、杏、桃、櫻桃、棗、慄、梅、柑、柿、葡萄、石榴、林擒、獼猴桃等,其他珍稀品種也是屢見不鮮。通過電子檢索,《全唐詩》中出現次數最多的是桃、李、梅,分別出現1660次,1307次和1058次,其次是杏,出現488次。排除詩歌感性與象徵的因素,比如桃樹、桃花比棗更容易嵌入詩歌的意境中,至少説明桃、李、梅、杏,加上棗、梨等,是長安僧俗最為普遍食用的水果。

蔬菜的情形與果樹類似,比如西明寺以種植一種白色美味的茄子著稱。偷盜寺院瓜、果、蔬菜在隋唐長安應該非常普遍。在佛經中有大量關於私用僧果墮入地獄受苦的描述,這些記載又為隋唐時期的僧侶所轉述和渲染。在這種思想背景下,私自盜食和挪用僧果,成為非常恐怖的事情。這種恐懼對佛教宣傳和維護寺院和僧伽的神聖性非常重要。

僧果歸全體僧侶所有,僧人不得私用。若取為己用,則“準共盜僧食”,也即跟偷盜僧食是一樣的。如果進入寺院,即便寺院沒有僧人,如果要吃寺院種植的水果,也要打楗椎或擊磬告知,如果寺院沒有這些設施,要拍三下手,然後才能吃。不然就等同於偷盜僧食,造成惡報。

長安寺院的蜜和糖

糖和蜜是佛教寺院的重要食物,對佛教僧侶的修行和日常生活具有不可低估的意義。柯嘉豪專門探討了糖和佛教的關係,認為早期製糖業就跟印度寺院關係密切,糖為佛教徒所必需,而寺院又滿足了製糖的一切條件。佛教僧侶禁止食肉,而且過中不食,要滿足繁瑣的修行、誦經、佈道所需的體力,糖和蜜就顯得異常重要。

僧人過午不食,但可以飲用非時漿,不算破戒。非時漿可以由糧食、水果等製成,其中酥油、蜜、石蜜做成的漿水是普遍飲用的幾種。石蜜做的漿水在一定條件下可以非時飲用,這個條件很寬,飢、渴時就可以飲用。不飢不渴飲用則破齋,但實際上破齋的情況很多。蜜、糖必須以為水作淨才能引用。糖、蜂蜜、石蜜等除了能夠在過午之後給僧人增加營養之外,還能作為七日藥使用。甘蔗在給僧侶提供糖分中扮演着重要角色。甘蔗是時藥,持齋可食,榨成清汁,可做非時藥;做成石蜜,則屬於七日藥;燒成灰,就變成了盡形藥。

薛愛華在談及石蜜時提到,石蜜是將甘蔗汁曬乾製作成糖,然後用糖製作石蜜,需要摻入牛乳。長安生產一種味道甜美,並且可以長期保存的石蜜,這種石蜜是用白蜜與凝乳調製而成的。除了石蜜之外,從現存史料看,蜂蜜在長安佛教寺院也相當普遍。

大總持寺為隋文帝所建,在長安最南邊的永陽坊。將種植果樹與養殖蜜蜂結合起來並不限於永陽坊。長安的寺院需要大量蜂蜜,而唐人素食較多,也需要蜂蜜,這為蜂蜜生產提供了廣闊的市場。寺院花果茂盛,又養蜂取蜜,甚至有人到寺院偷竊蔬菜被蜜蜂所蜇的事發生。因為蜜是僧侶的重要食物,所以偷盜僧蜜的情況也就時有發生。

寺院與酒:破戒、開遮、業報

在佛教戒律中,飲酒被列為十戒之一,被嚴格禁止。但很多學者已經注意到,晚唐五代的敦煌僧人經常集體飲酒。飲酒似乎已成了生活中的常事。敦煌諸寺用酒總量相當大,為此專門設有管理酒類釀造和支用的機構常住庫司。實際上,不但敦煌的和尚釀酒喝酒,長安的和尚也釀酒喝酒。酒和長安寺院的關係圍繞着戒律和業報的觀念展開,又與日常生活有關。

本節依然以長安勝光寺的例子展開。懷信《釋門自鏡錄》記載長安勝光寺僧智保死作塔神事,道宣《續高僧傳》也記其事。道宣所記與智保所記,最大的區別在於,智保稱老婦送酒食“將遺一僧”,而道宣説是“內懷酒食,將遺諸僧”。

如依道宣所云,則飲酒似乎普遍存在於勝光寺諸僧之中。道宣對當時寺院處罰飲酒的方式非常不滿,這也從側面反映了長安僧侶飲酒情形的廣泛存在。長安普光寺的明解,以飲酒破戒而墮入餓鬼。懷信、道宣、道世引用郎餘令《冥報拾遺》都記其事,道世更強調這件事“京下道俗,傳之非一”,以此證明所言非虛。

唐代的酒肆以現錢交易為主。東、西兩市是長安酒肆比較集中的地方。與敦煌和高昌相比,長安的酒不論種類還是品質都要高出許多。唐五代敦煌釀酒的原料有麥、粟、青麥、豆等,根據用料不同及所釀出的酒的成色不同,敦煌的酒有粟酒、麥酒、青麥酒及清酒、白酒。麥酒,指用麥釀造的酒,這是敦煌唐五代酒類中檔次最高的酒。

而長安,根據李肇《唐國史補》:“酒則有郢州之富水,烏程之若下,滎陽之土窟春,富平之石凍春,劍南之燒春,河東之乾和葡萄,嶺南之靈溪博羅,宜城之九醖,潯陽之湓水,京城之西京腔、蝦陵、郎官清、阿婆清。又有三勒漿,類酒,法出波斯。三勒者謂庵摩勒、毗梨勒、訶梨勒。”長安為帝國首都,物質文化最為鼎盛之地,各地美酒薈萃,域外珍稀酒品也能購置。

長安寺院僧人也釀酒。比如平康坊南門之東的菩提寺,據《歷代名畫記》,內有吳道玄、楊廷光、董諤、耿昌言畫。佈政坊法海寺寺主慧簡曾為秦莊襄王的鬼魂準備酒。佛教僧人對酒的認識和規定,充分反映在道宣和道世的著作中。根據道世的描述,如果飲料有酒的顏色,但沒有酒香、酒味,不能醉人,則可以飲用;若需要以酒入藥,也可開遮。

道宣《行事鈔》雲:“若非酒而有酒色香味,並不合飲。……若病餘藥治不差,以酒為藥。若用身外塗創,一切無犯。”如果酒煮之後,或者添加苦毒之物,以示並無飲酒之慾,則可飲。所以葡萄汁變成酒,則不能飲用,但是變成苦酒,則又可以飲用。

依照《十誦律》:“若蒲萄不以火淨,汁中不以水淨,及互不淨,不應飲。俱淨得飲。”所謂火淨,是五種淨食之一。一切瓜果等物,先以火燒煮使熟後方食,謂之火淨食。慧立《大慈恩寺三藏法師傳》記玄奘在面見突厥可汗時的飲食,就包括葡萄汁。長安流行的胡酒三勒漿,在某種意義上只是屬於類酒的飲料。呵梨勒、鞞酰勒、阿摩勒在佛教定義裏都屬於無盡形藥,有病無病,時與非時,隨意皆食。

敦煌醫學文書的各類醫方中,常常以酒入藥。道宣《集神州三寶感通錄》記載了以藥入酒的故事。以飲酒治療痢疾,亡名所依據的就是“雖是戒禁,有患通開”。但也有持戒甚嚴的高僧,就算得了痢疾,也不飲酒。

儘管有種種規定,但是顯然僧侶飲酒依然存在,甚至欠下酒錢。所以道宣專門對賒欠酒錢進行了規定:“若賒酒不還便死,取衣缽還。若無者取僧物償。”也即若去世的僧人賒欠酒錢,則先用其自身的財物償還,如果不夠,則取常住僧物償還。

結 論

長安城是隋唐時代政治、經濟、文化和宗教的中心,其區別於其他時代城市最為重要的特點,是林立的寺院在城市生活中扮演着前所未有的角色。這是一個神文主義的時代,幾乎所有的社會和文化現象,乃至人類的心靈世界,都籠罩在佛光的照耀之下。佛教寺院的日常生活和戒律,不但使其成為長安城中帶有神聖色彩的空間,區別於剩下的世俗空間。

同時,佛教寺院引領的時代潮流,又不可避免地影響到整個長安城的生活場景。比如佛教所宣揚的素食和持齋,深刻地塑造了長安居民的日常生活。長安城中有大量持齋的人口,他們過午不食,虔心信佛。素食也成為長安城的一大風景,一方面是佛教感召的影響,一方面是政治人物的有意提倡,使其成為國家規定,吃素者在人口中佔據相當大的比重。國家不斷的斷屠,必然深刻地影響了長安居民的飲食結構和飲食習慣。

總結起來説,任何的政治、社會、文化現象,都有深刻的信仰、知識和思想背景。佛教所宣揚的六道輪迴、因果報應的思想,是長安居民心中重要的行事依據。籠罩在這種宗教氛圍下的長安居民,相信在現實世界之外,存在一個六道輪迴的宗教世界。他們的心靈不但生活在現實的長安,也生活在想象裏的長安。兩個部分拼接的長安,才最接近真實的長安。