卡斯·穆德:“第三條道路”還有未來嗎?

事實上,全民黨(Volksparteien)已經成為最成功的民粹主義極右翼政黨。中左翼政黨迎合右翼對移民問題的擔憂不僅不是其挽回頹勢的解決之道,反而加劇了更多選民選擇民粹主義極端右翼的趨勢。社會民主的意識形態霸權已經被髮展30年之久的新自由主義全球化所侵蝕;如今,社會民主黨的最大任務不是加強國家認同,而應是找到一種方法將“不穩定者”納入更廣泛的經濟和社會正義進程,並重塑社會民主的核心價值觀。

一

中左翼的中堅分子對於他們曾經領導的政黨的衰落有一個簡單的解釋:移民。在最近接受《衞報》採訪時,希拉里•克林頓、託尼•布萊爾和意大利前總理馬泰奧•倫齊都口徑統一,宣稱歐洲必須“控制移民”,以阻止右翼民粹主義。幾乎每週都有候選人或專欄作家宣稱,自由主義者只有在封鎖邊境後才能重新掌權。

對移民問題的關注並非偶然。人們普遍認為,歐洲中左翼政黨(法國的社會黨、意大利的民主黨以及德國的社會民主黨)勢力的下降是由於右翼民粹主義激進新政黨的崛起。他們用本土主義甚至威權主義的手段“竊取”了老工人階級的選票。因此,中左翼政客們一直在忙於制定政策,以“贏回”工人階級。

據布萊爾的前歐盟顧問斯蒂芬·沃爾(Stephen Wall)回憶,布萊爾在2001年就已經在擔心這個問題了。沃爾透露,布萊爾曾認為“在下次選舉中,唯一可能讓我輸掉的就是移民問題”。

這種觀點並不侷限於希拉里和布萊爾。在唐納德•特朗普意外獲勝後,許多美國自由派人士堅稱,只有民主黨人接納白人對移民的恐懼,“贏回鐵鏽地帶”才有可能發生。事實上,希拉里本人長期以來一直髮表聲明,並在參議院投票反對“非法”移民和支持“邊境安全”(包括建造“圍牆”),而歐洲著名的社會民主黨人自20世紀末以來一直呼籲“移民現實主義”。

但自2015年所謂的難民危機以來,隨着歐洲的社會民主黨領導人爭相表達對移民問題的擔憂,這些擔憂已升級為恐慌。去年,比利時社會黨領導人發表了一份全面聲明,稱“歐洲移民必須減少”,而德國社會民主黨新任領導人表示,她的國家“不能接受”所有抵達其邊境的庇護尋求者。

丹麥社會民主黨走得太遠,以至於他們在移民問題上的聲明很難與極右翼的丹麥人民黨區別開來——該黨指責丹麥的穆斯林生活在“平行社會”中,並辯稱移民“破壞”了丹麥的福利國家。

表面上,中左黨派的言論發生了戲劇性轉變,但這其實是近年來西方對如何阻止右翼民粹主義蔓延的更大恐慌的一部分。傳統觀點在很大程度上受到越來越多的學者和權威人士的影響,這些學者和權威人士往往來自右翼或中間派,他們提出了同樣的建議:社會民主黨將會滅亡,除非他們通過限制移民來照顧“落後”選民。一些學者甚至公開捍衞白人身份政治。有人認為,在移民問題上採取更強硬的立場將重振社會民主黨,並遏制激進右翼勢力的崛起。

這種觀點基於兩個基本錯誤,它們共同反映出人們對中左翼政黨的歷史作用產生了更大的誤解。

第一個錯誤是,人們普遍認為,右翼民粹主義的崛起和傳統中左翼政黨的衰落是同一枚硬幣的兩面——兩者都是由工人階級選民拋棄舊的社會民主黨,轉而支持新民粹主義激進右翼的本土主義造成的。

第二個錯誤與第一個錯誤密切相關,即如今支持民粹主義激進右翼的選民,主要是過去投票支持社會民主黨的可靠的白人工人階級。

正如數據所顯示的,這兩個被廣泛複述的假設都建立在鬆散的經驗基礎之上。事實上,大多數民粹主義極右翼選民並不是工人階級,而且大多數工人階級並不支持民粹主義極右翼。社會民主是一種通過自由民主和混合經濟框架支持平等主義和社會正義的意識形態。受馬克思主義階級鬥爭理念的啓發,社會民主主義旨在提升所有被邊緣化的羣體。但那些認為中左翼政黨需要迎合白人對移民問題的焦慮的人實質上是在説,社會民主黨首先是“工人階級”的利益集團——在這些報道中,工人階級總是被假定為白人。

這種對中左翼衰落和民粹主義右翼崛起的誤判,導致了復興社會民主的錯誤處方。事實上,數十年來,中左翼政黨一直試圖在移民問題上“採取強硬行動”,並經常支持限制移民的政策,但這並沒有阻止移民數量的下降。

至少從新世紀開始,一場關於如何回應右翼民粹主義的辯論就一直在激烈進行。爭論主要在兩派之間展開的,一派認為右翼民粹主義是“經濟焦慮”的副產品,另一派則認為右翼民粹主義是一種“文化反彈”。但雙方的藥方都錯了:如果社會民主制度要生存下去,其政客們需要回歸核心價值觀,而不是追逐像他們以前的核心選民追逐的那種海市蜃樓。

振興社會民主命運的關鍵不是迎合一部分白人工人階級的本土主義,而是接受作為社會民主基礎的思想和政策——平等主義、社會公正、團結、獲得社會保障的權利和全面的福利國家。對於20世紀下半葉的絕大多數歐洲人來説,這些價值觀代表着一種廣泛的共識——在這種意識形態霸權被30年的新自由主義思想和政策侵蝕之前。迴歸社會民主的唯一途徑是讓這些價值觀再次佔據主導地位。

二

乍一看,將社會民主黨的衰落與民粹主義極右翼政黨的崛起聯繫起來是有道理的。但是相關性並不總是等於因果關係。首先,它們不是同時發生的。更重要的是,它們有各自的原因。

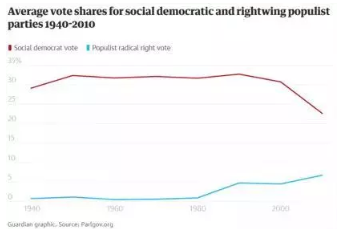

1940-2010年社會民主黨和右翼民粹主義的平均投票份額數據分佈圖

如果我們看一下西歐社會民主黨的平均投票份額,我們可以看到它在20世紀50年代上升到30%以上,並在80年代末前一直保持穩定。在90年代末,平均投票份額回落到略低於30%,但在本世紀頭十年急劇下降。如今,這一比例略高於20%。

直到20世紀80年代初,民粹主義激進右翼政黨在西歐基本上都是無足輕重的,其民調為1%左右。到了90年代,這一比例略微上升到5%左右。但是,隨着社會民主黨在這十年的選票份額下降,民粹主義政黨並沒有增長。在本世紀頭10年,它們開始再次增長,儘管幅度不大,但目前的平均增幅約為10%。

這些數字代表了整個西歐的平均選票,但當目光轉向具體的國家,我們就會更清楚地看到民粹主義激進右翼的崛起並沒有導致社會民主黨的衰落。在許多情況下,民粹主義激進右翼在崛起,而中左翼卻沒有出現類似的衰落;在另外的一些情況下,中左翼政黨在主要民粹主義激進右翼政黨出現之前很久就開始急劇衰落。

在瑞士,西歐最成功的民粹主義極右翼政黨瑞士人民黨在1995年至2015年間的支持率幾乎翻了一番:從14.9%升至29.4%,而同期瑞士社會民主黨的支持率僅下降了3%。德國社會民主黨在1998年之後開始走下坡路,但在2009年遭受了最大的打擊,比民粹主義極右翼政黨德國選擇黨(Alternative für Deutschland)的成立早了四年。

荷蘭工黨(Partij van de Arbeid)在2002年右翼民粹主義政黨富圖恩名單黨(Pim Fortuyn)的崛起中受到了打擊,但第二年就恢復得很好。它在2017年的全面崩潰,損失了19.1%的選票(超過2002年總數的四分之三),比2010年基爾特•威爾德斯(Geert Wilders)領導的自由黨的鼎盛時期晚了幾年。此外,極右翼政黨,即自由黨和新民主論壇(Forum for Democracy)在2017年僅取得相對温和的增長(+4.9%)。更不用説西班牙的社會民主黨了,在民粹主義的聲音黨(Vox party)最近崛起之前,該黨的支持率幾乎下降了一半,但在聲音黨以10.3%的選票進入議會的同一場選舉中,該黨實際上取得了重大勝利,從22.6%升至28.7%。

對此有一個簡單的解釋。社會民主黨的衰落與民粹主義極右翼政黨的崛起有着很大不同的原因。首先,社會民主黨的衰落主要是由工業經濟向服務經濟的轉型造成的。這導致了傳統工人階級工作條件的急劇下降,以及工人階級在更廣泛人羣中地位的相對下降。

面對日益衰落的工人階級和日益壯大的中產階級,社會民主黨開始以犧牲工人階級為代價來瞄準中產階級。受比爾•克林頓在1992年美國總統大選中成功轉向中間路線的啓發,託尼•布萊爾在1994年將工黨更名為新工黨(New Labour),並接受了圍繞文化(多元文化主義)、經濟(新自由主義全球化)和國家(歐盟)一體化的新的“一體化共識”(“integration consensus”)。

此外,他試圖“去政治化”政治——聲稱要宣傳一種新的“務實”方法和“常識”解決方案。在這種方案中,每個人都聲稱自己是贏家。不久,其他西歐社會民主黨紛紛效仿,如荷蘭的工黨和德國的社會民主黨,其領導人格哈德•施羅德聲稱代表“新中間路線”(die neue Mitte)。甚至法國社會黨及南歐的政黨也開始穩步效仿。

在德國科布倫茨聚首的歐洲極右翼領導人,從左至右為:馬泰奧·薩爾維尼(意大利北方聯盟黨)、弗勞克·佩特里(德國選擇黨)、基爾特·威爾德斯(荷蘭自由黨)、馬琳·勒龐(法國國民聯盟)

在上世紀90年代,社會民主黨的平均選票份額僅小幅下降,但民粹主義激進右翼政黨的選票份額根本沒有進一步上升。這一重大轉變直到本世紀初才出現,最引人注目的是在9·11恐怖襲擊之後。“反恐戰爭”的政治框架使移民、伊斯蘭教和安全等文化熱點成為新世紀的主要問題。由於以文化而非經濟術語來定義,在許多西歐國家,這種新的政治結盟導致綠黨成為主要的左翼政黨,民粹主義激進右翼成為主要的右翼政黨。

民粹主義激進右翼的領導人喜歡被視為舊的社會民主黨“工人黨”的接班人,即“真正勞動人民”的真正代表。例如,德國新選擇黨前黨魁弗勞克•佩特里(Frauke Petry)公開宣稱“德國新選擇黨希望成為新的社會民主黨”。自封的極右翼巡迴大使、前特朗普顧問史蒂夫•班農聲稱,“有很多站在桑德斯一邊的人將在2020年投票給我們”。

但即便是這樣的雄心壯志,也包含了對工人階級投票歷史的一種誤導性假設。的確,自二戰以來,西歐的工人階級不成比例地把票投給了社會民主黨以及有關的共產黨——但相當一部分工人階級總是把票投給右翼政黨。

三

自上世紀80年代初民粹主義激進右翼出現以來,其選民基礎一直在不斷變化——白人工人是一個重要但遠非主導的組成部分。80年代少數民粹主義激進右翼政黨的選民人數較少,民調一直低於5%。其選民有着不同的階級背景和過往投票行為。諸如比利時弗拉芒集團和法國國民陣線等政黨在自僱者中的影響尤其強大,同時也吸引了藍領和白領工人。不出所料,考慮到民粹主義極右翼政黨宣稱自己是左右兩派的替代品,它們吸引了兩派選民,也吸引了一些首次投票和未投票的選民。

上世紀90年代,當一些民粹主義極右翼政黨開始公佈更好的選舉結果時(得票率在5%至15%之間),其支持者的結構也發生了明顯變化。這些政黨保住了以中產階級為主的支持者,但工人階級的選票開始大幅增加。漢斯-格奧爾格·貝茨(Hans-Georg Betz)是民粹主義極右翼政黨學術研究的先驅之一,他是第一個注意到民粹主義極右翼無產化(“proletarisation”)的人。

上世紀90年代末,極右翼黨的宣傳方式發生變化,這進一步強化了工人階級對民粹主義激進右派的忠誠。以前,這些政黨中有許多支持典型新自由主義的政策,如降低税收和私有化,但現在他們開始強烈支持沙文主義的福利國家——這種福利將是強大的,但只針對“我們自己的人民”。

因此,在20世紀90年代,法國國民陣線和奧地利自由黨等較為成功的民粹主義極右翼政黨選民結構開始變化,其與傳統的社會主義和社會民主黨選民結構更接近。在世紀之交的大眾和學術著作中,這些成功的民粹主義極右翼政黨開始被稱為“工人黨”,因為它們是(白人)工人階級中比較受歡迎的政黨之一。在西歐,典型的民粹主義極右翼選民現在被描繪成一個年輕的、受教育程度較低的工人階級男性。

但這是一種誤導:與成功的民粹主義極右翼政黨在整個社會中的比例相比,年輕選民和工人階級選民在成功的民粹主義極右翼政黨的選民中所佔的比例確實過高——但在這些政黨的選民中,他們充其量只佔簡單多數,而不是絕對多數。

今年5月,德國社民黨主席安德里亞•納勒斯(Andrea Nahles)發表講話

事實上,大多數支持民粹主義極右翼政黨的選民都不是工人階級,而且大多數工人階級選民也沒有把票投給民粹主義極右翼。最近的一項研究發現,2000年至2015年間,“只有”31%的“工業工人”和23%的“服務工人”投票給了西歐民粹主義激進右翼政黨。雖然法國國民陣線和奧地利自由黨是例外——工人分別佔選民的45%和48%——但其他這類政黨的數據要低得多,比如意大利的北方聯盟只有17%。此外,調查顯示,民粹主義激進右翼政黨並不主要從社會民主黨那裏爭取選民。拋棄社會民主黨的選民不會主要轉向民粹主義極右翼政黨。

在2017年的德國議會選舉中,社會民主黨的得票率從25.7%下滑至20.5%,與德國選擇黨相比,社會民主黨更多輸給了其他主流政黨和不投票者。德國選擇黨以94個席位(12.6%的選票)首次進入聯邦議院,從默克爾領導的中右翼基督教民主聯盟、不投票者和“其他黨派”(尤其是極右翼的國家民主黨)那裏贏得的選票比社會民主黨更多。

荷蘭和意大利也出現了類似的情況。荷蘭工黨在2017年被淘汰,從25%跌至6%,但其前選民大多轉向了綠黨、激進左翼和社會自由黨,而非民粹主義激進右翼的民主論壇和自由黨。第二年在意大利,倫齊領導的民主黨失勢,但幾乎沒有一個選民轉向馬泰奧·薩爾維尼領導的北方聯盟,該黨主要從其他右翼政黨和首次投票的選民那裏獲得選票。

這些例子表明,與上世紀90年代最初的擴張不同,民粹主義極右翼政黨最近的增長並不是靠贏得更多工人階級的支持來推動的。真正的敍事是,主流評論人士和政界人士對9·11和“難民危機”等事件的反應使民粹主義激進右翼的觀點更多地進入了主流討論,而他們的“解決方案”也因此被更廣泛的公眾羣體所接受。因此,最成功的民粹主義極右翼政黨現在是全民黨(Volksparteien)——“人民的政黨”而非“工人的政黨”——且不只是代表工人階級。

四

這不僅僅是一場學術辯論。這種對民粹主義極右翼選民的誤解給中左翼政治帶來了嚴重後果,因為這導致許多社會民主黨對民粹主義極右翼採取了失敗的策略。人們愈加明瞭“第三條道路”只是推遲了社會民主黨在選舉中的衰落,並開始尋找替代方案。但壓倒一切的戰略重點是如何“贏回”“被拋棄的”(白人)工人階級的選票

這一爭論一直被兩大對立陣營所主導——粗略地説反對社會派的自由派。每個陣營對社會民主黨衰落和民粹主義激進右翼崛起的主要原因都有不同的看法,但他們都認為“贏回工人階級”是最重要的任務。這場辯論的一個版本發生在特朗普獲勝後的美國:密歇根州和俄亥俄州的白人選民之所以投奔特朗普,是因為他們在財務上遭遇困境(“經濟焦慮”),還是因為種族和民族優越感(“文化反彈”)?

自由派傾向於主要從文化反彈的角度考慮白人工人階級對民粹主義激進右翼的支持,儘管他們不否認經濟在其中發揮了作用。這是正確的——正如我們接下來看到的那樣——但他們的反應是無效的。其往往採取模糊的呼籲“恢復民族主義”的形式,而這幾乎總是歸結於收緊移民政策。

儘管許多自由派人士一直在前線抨擊“民粹主義”,將其視為當今對民主的最大威脅,但許多知名自由派人士已含蓄地接受了民粹主義激進右翼的框架。曾領導德國社會民主黨近10年的西格馬爾•加布里爾(Sigmar Gabriel)在2016年宣佈,希拉里輸給特朗普的教訓是,“那些失去了鏽帶工人支持的人,無法被加州的潮人拯救”。這與作家大衞•古德哈特(David Goodhart)流行的民粹主義二分法——“某些地方”(somewheres)和“任何地方”(anywheres)——沒有太大區別。

以布萊爾命名的全球變化研究所一直在努力推動一個針對移民問題的“進步方法”,但對於自由派而言,民粹主義的反彈不是因為新自由主義全球化,抑或是其導致的在之前相當平等的西歐社會中的巨大的經濟不平等,而是“人們感覺歐洲移民正在造成損害”。

這是一個熟悉的故事,社會民主黨和民粹主義激進右派都有同感:社會民主黨支持開放邊界,反對“人民”的意願,“人民”通常指的是(含蓄的白人和本土主義者)工人階級。數十年來,民粹主義激進右翼政客們一直聲稱,社會民主黨“背叛”了白人工人階級,轉而支持移民和穆斯林——他們所謂的新選民。實際上,社會民主黨與移民和多元文化主義的關係要複雜得多。

特別是在20世紀80年代和90年代,大多數社會民主黨確實是移民和多元文化主義的堅定支持者。在許多西方歐洲國家,這些政黨和反種族主義運動聯繫緊密,如在法國種族求救組織(SOS Racisme)的第一任負責人後來成為法國社會黨的第一書記,且社會民主黨人之前一直在與右翼政治鬥爭的最前沿。

但整個西歐的社會民主黨在實際政策上往往不那麼支持。他們不接受或承認自己的國家已經成為像美國或加拿大一樣的“移民國家”,他們明示或默示地支持經濟移民的限制(如在1970年代的石油危機的震盪中)和政治庇護的限制(如在90年代早期南斯拉夫內戰後)。

同樣,他們對“多元文化主義”的支持主要是象徵性的——因為沒有一個政黨制定出連貫的政策,更不用説多元文化主義的社會民主願景了。布萊爾自己的政治遺產就是一個很好的例子。正如移民政策研究所(Migration Policy Institute)的威爾•薩默維爾(Will Sommerville)所指出的那樣,布萊爾和新工黨擴大了經濟移民,但公開支持“更強大、更嚴格的庇護和安全措施”。

在許多方面,布萊爾的做法説明了社會民主黨在上世紀90年代對移民日益政治化的反應是多麼混亂。隨着第三條道路不再能阻止其在選舉中的衰落,中左翼政黨加入了中右翼,採取了一種合作策略——換句話説,擁抱民粹主義激進右翼的主張,以試圖將支持它們的政黨邊緣化。在9·11恐怖襲擊之後,對“更現實”移民政策的呼聲越來越高,對(主要是)穆斯林“移民”的“更嚴格”融合政策的呼聲也越來越高。只要記住戈登•布朗(Gordon Brown)在2007年發表的“為英國工人創造英國工作(British jobs for British workers)演講,就知道這是對民粹主義激進右翼的狗哨——國民陣線在上世紀70年代的競選口號與之類似。

五

這種搖搖欲墜的自由主義方法的左翼替代方案來自那些通常認為自己是“民主社會主義者”的人。這個陣營公開接受了“左翼民粹主義”的觀點,深受比利時政治理論家尚塔爾•墨菲(Chantal Mouffe)及其已故丈夫阿根廷人埃內斯托•拉克勞(Ernesto Laclau)的影響。他們最著名的是對第三條道路的批判,即從政治上消除衝突和黨派之爭。他們對後馬克思主義“激進民主”的呼籲影響了整整一代左翼學者和政治家,尤其是在拉美和南歐。

自拉克勞2014年去世以來,墨菲已成為新左派民粹主義最引人注目、最直言不諱的火炬手,最近一次反應在她那本題為《為左派民粹主義》(For a Left Populism)的書中。然而,雖然她對“左派”和“民粹主義”這兩個詞的使用非常廣泛,但都沒有給出非常明確的定義。她的關鍵論點是,左派必須通過“重新政治化”政治來破壞新自由主義共識——接受對立團體之間的爭論和衝突是政治生活的根本。與正統的馬克思主義者不同,墨菲認為,這種衝突不應該沿着傳統的階級斷層線展開,也不應該沿着任何特定的斷層線展開。相反,她認為,左派必須圍繞一項故意含糊的反建制計劃團結起來,該計劃旨在容納進步事業和怨恨情緒的儘可能廣泛的聯盟。

墨菲和許多其他左翼民粹主義策略的支持者看到黎明的崛起。經濟危機爆發幾年後,西班牙的“我們能”(Podemos)和希臘的激進左翼聯盟(Syriza)在選舉中獲勝——她甚至和西班牙社會民主黨的領導人之一Íñigo Errejón一起出版了一本書。但自那以來,希臘激進左翼聯盟屈服於歐盟的壓力,傷了歐洲各地左翼民粹主義者的心,而由於個人和政治衝突失去了前進動力。墨菲已經把希望放在讓-呂克·梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)身上,將自己重塑為一個民粹主義的局外人,也是法國社會民主黨的圈內人。

Íñigo Errejón,“我們能”的領導人之一,在西班牙的地區和歐洲選舉期間參加競選活動

儘管墨菲遠離了其他一些左翼民粹主義者的本土主義傾向,最著名的是莎拉·瓦根克內希特(Sahra Wagenknecht)和她在德國的新運動站起來(Aufstehen),她也明確地把目標對準了白人工人階級選民,特別是那些在第三條道路上輸給了民粹主義激進右派的選民。在幾次採訪中,墨菲説:“當公民去投票時,他們看不到他們所面臨的選擇之間的區別。這使得右翼民粹主義得以發展。馬琳•勒龐(Marine Le Pen)談到了大眾階層的痛苦,她告訴他們,外國人是造成這些問題的原因。我們需要建立在平等基礎上的另一種對立話語。”

左翼民粹主義者也認為,白人工人階級投票給民粹主義激進分子,是出於對經濟的焦慮,而非文化上的強烈反對。因此,一旦左派為他們提供了更好的社會經濟選擇,他們將不再關心伊斯蘭教和穆斯林。

然而,正如美國政治社會學家西摩·馬丁·利普塞特(Seymour Martin Lipset) 60多年前證明的那樣,部分工人階級是威權主義者和本土主義者。數十年的研究已經證實,這些本土主義工人階級選民——和其他支持民粹主義激進右派的選民一樣——首先也是最重要的動機是反對移民(和伊斯蘭教)。換句話説,是文化上的反彈,而不是經濟上的焦慮。

然而,儘管布萊爾或希拉里等“自由民粹主義者”可能比左翼民粹主義者更瞭解民粹主義激進右翼選民的動機,但他們提出的解決問題的方案只會讓情況變得更糟。學術研究一貫表明,當主流政黨轉向右翼,試圖拉攏激進右翼的問題時,它不會傷害民粹主義右翼政黨——事實上,它往往會幫助它們。此外,其他研究表明,這也不能阻止社會民主黨在選舉中大出血。

這很有道理。主流政黨將移民問題列為優先議題,並強化對移民的負面描述,只會有助於推動民粹主義激進右翼的主要議題和框架。此外,民粹主義激進右翼選民不僅是本土主義者,也是民粹主義者,這就解釋了為什麼社會民主黨的“移民現實主義”最終是無效的。即使他們不只是口頭上支持更嚴格的移民和融合政策,大多數反對移民並認為這是一個突出話題的(工人階級)選民也認為,主流政黨,尤其是社會民主黨,總體上是不可信的。事實上,他們的右轉被認為是對民粹主義激進右翼的確認,因為它確保了其他政黨實施自己的政策,所以投票給民粹主義激進右翼是最有效的選擇。

六

為了在21世紀重新獲得地位,無論是在自由主義還是左翼形態方面,社會民主必須超越民粹主義的訴求。傑里米•科爾賓(Jeremy Corbyn)在英國和伯尼•桑德斯(Bernie Sanders)在美國取得的驚人成功,已表明人們有復興社會民主的願望。

但在社會民主得以復興併為21世紀做好準備之前,它必須接受自己在民粹主義激進分子目前公開捍衞的政治模式中所扮演的角色。雖然社會民主主義從來沒有公開捍衞過白人至上,但它的政治制度和福利國家是建立在這樣一種社會制度之上的:比起非白人的“外來務工人員”,它更喜歡本地的白人工人,並接受單收入男性主導家庭生活的父權統治。儘管社會民主黨和工會迅速吸引了非白人工人,但它們並沒有從根本上改變自己的基本模式。

社會民主需要以包容所有工人的方式重申其理想。它應該回歸歐洲社會民主主義的理論,迴歸一種不論階級、種族或性別,基於團結所有社會弱勢羣體和個人的平等主義意識形態,而不是實踐它。在21世紀初,整個西歐,萎縮的工人階級中女性和非白人(或移民後裔)所佔的比例將不斷上升。

此外,以今天的標準來看,傳統的工廠工人擁有相對優越的地位、受到良好保護和報酬豐厚的長期工作。在一個新自由主義全球化的世界裏,這些經典的工人階級職位不僅被外包給更貧窮的國家,而且被缺乏保護和安全的不穩定職位所取代。在21世紀,找到一種方法將所謂的“不穩定者”納入更廣泛的經濟和社會正義進程,是社會民主的巨大挑戰。這是否還能在傳統的“工人階級”標籤下實現其實是次要的問題。更重要的是,這種認同是建立在社會經濟利益之上的,而不是民族國家認同。

必須強調,我們目前面臨的是社會民主的黨派危機,而不是社會民主的理想危機。在社會民主黨在選舉中屢敗屢戰之際提出這一主張,似乎有些不切實際,但社會民主主義依然存在,而且發展良好。事實上,在我的成年生活中,我不記得還有哪個時期對社會民主主義的未來有如此激烈的辯論。公平地説,具有諷刺意味的是,這場辯論幾乎只發生在美國,而且用的是一個錯誤的術語“民主社會主義”(democratic socialism),但這場辯論正在激烈進行,而且不僅限於傳統的進步主義“沙龍”。

許多傳統的社會民主政策得到歐洲和北美大多數人口的支持。例如,經濟合作與發展組織最近的一項研究發現,所有21個成員國的大多數人都支持對富人增税以支持窮人。超過一半的人希望他們的政府確保更好的養老金(54%),而近於一半的人在更好的醫療保健方面有同樣的想法(48%)。超過三分之一(37%)的人甚至支持有保障的基本收入福利。

然而,社會民主黨繼續失去選舉支持,福利國家中許多政策的制度性表達不斷瓦解。這是因為對富人增税,以及建立一個強大的福利國家等政策,都是以社會民主主義意識形態為基礎的。自上世紀80年代以來,社會民主主義的意識形態霸權已被新自由主義取代。

新自由主義不僅是一種經濟體系,而且是一種意識形態,它從根本上改變了人們看待政治的方式。事實上,有人可能會辯稱,新自由主義作為一項意識形態進程比作為一項經濟計劃更為成功。積極的公民已成為消極的消費者,他們認為公共部門是私營部門之外的一個效率低下的選擇,並認為公司或個人之間的競爭是理想社會的最佳模式。

因此,在社會民主黨能夠在選舉中復興之前,社會民主黨需要挑戰新自由主義社會的假設,重新作為新的常識確立他們自己的平等主義和團結的觀念。正如意大利馬克思主義者安東尼奧•葛蘭西(Antonio Gramsci)近一個世紀前所解釋的那樣,政治成功只能在文化霸權確立之後才能實現。只有當人們支持社會民主主義的基本價值觀時,政黨才能成功地推行社會民主主義政策。此外,沒有對關鍵社會民主價值觀的廣泛支持,即使是受歡迎的政策也很容易被擊敗。

重建社會民主主義思想的文化霸權,需要動員現有政黨以外的人,包括一部分社會民主政黨。在大多數國家,這些政黨的領導人都是在“第三條道路”鼎盛時期加入的,他們錯誤地認為這是“真正的”社會民主的鼎盛時期。同樣,意識形態復興應該與綠色和“激進左翼”政黨合作,但獨立於它們。這些政黨的意識形態構成雖然重疊,但本質上不同。

社會民主的復興將需要一個新的文化和政治基礎設施,首先以選舉政治的外圍為中心。它應該包括工會,儘管工會的權力有所削弱,但工會與工人階級的聯繫仍然很密切。它應該包括進步的少數族裔組織,尤其是那些關注社會經濟問題的組織,以及植根於當地社區的新的基層組織。簡而言之,復興社會民主需要一場新的社會民主運動——一場比現有政黨更大、更大膽、更有活力的社會民主運動。

(原載“法意讀書”微信公眾號,史慶/譯,北京大學2018級法律史碩士研究生。)