何君堯:我沒發“死亡威脅”,只希望年輕人不再賭前途亂港

【採訪/觀察者網 李泠,整理/觀察者網 李泠、陳思危】

7月23日下午,香港激進泛民衝至立法會委員何君堯父母墳前,推毀墓碑,傾灑逝者骨灰,並在四處噴塗侮辱性字詞。現場照一出,輿論譁然,何君堯也因之進入內地民眾視野。

在香港,律師出身的何君堯因不忌對泛民嬉笑怒罵,而被傳媒冠以“建制戰狼”之稱;在內地,其因旗幟鮮明的愛港愛國表態,獲無數網友點贊力持。

八月近尾聲,一個月前那場突破人倫底線的破壞正被一點點修復,而已動盪兩月有餘的香港亂局尚未聽聞結束的號角。對此,觀察者網專訪何君堯議員,與大家説説7月事件的前因後續,分享其關於香港現狀、兩地關係的獨特見解。

·“我是希望他們走‘生路’,懂得回頭是岸”

觀察者網:您在七月底接受媒體採訪時,提到自己每天會收到幾百個騷擾電話。請問現在這種情況還存在嗎?

**何君堯:**情況暫時有一點改善。

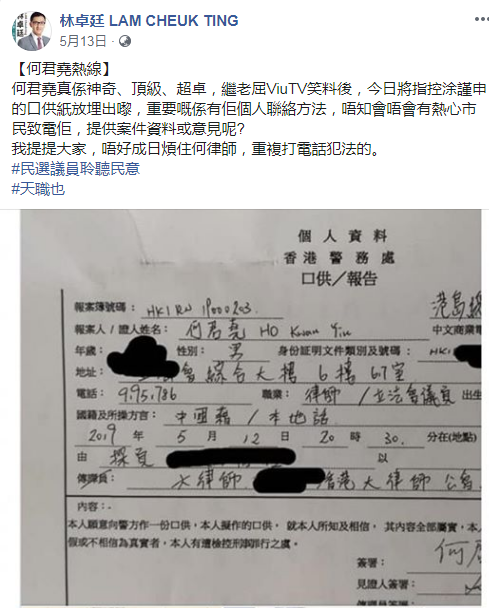

為方便市民與我聯繫,我的私人電話號碼一直是公開的。但是在今年5月13日,我在臉書(Facebook)上發文,稱自己已報警投訴民主黨議員涂謹申和公民黨的郭榮鏗製造假文件,當日傍晚,同為民主黨議員的林卓廷將我的電話惡意推廣,讓他的支持者給我打電話。

當時我的手機號已在臉書上公佈,林卓廷就暗示支持者:“既然何律師要舉報,大家有任何與此案件相關的信息都可以打電話給何律師,多給點資料讓何律師去跟進。”換言之,他是煽動其他人對我進行惡意電話滋擾。

民主黨立法會議員林卓廷在臉書上暗示其支持者“致電”何君堯(圖截自林卓廷臉書)

當時一日能接到幾百個電話,現在要比之前少一些。因為市民很少通過那個電話聯繫我們,所以我們已很少理會。我現在會把未顯示來電訊息的電話通過一個app過濾掉。當然,受林卓廷鼓動撥過來的電話還是給我們造成了很大滋擾,我們之前都有向警方致電,追究林卓廷的這種做法。

高峯時,何君堯每日能接到幾百個騷擾電話

觀察者網:有一個問題,很多內地民眾比較關注及關心。請問您父母的墳墓現在怎麼樣了?還有反對派過去騷擾嗎?

**何君堯:**暫時沒有。雖然他們仍不時在一些社交平台,特別是香港的“連登”論壇上説一些無意義的話。最嚴重的一次騷擾,還是7月23日他們塗鴉並損毀了我父母的墓碑。

我們已基本清洗了帶有侮辱性的粗口塗鴉,被敲爛的墓碑會晚點修復,還要選個合適的吉日去安排一些傳統儀式。

何君堯父母墳墓此前曾遭反對派惡意破壞(圖自港媒)

觀察者網:您後來在一個視頻裏對泛民議員朱凱迪喊話:“前面的路,一條是生路,一條是不生路,你要選擇的是哪條路,你早點決定。”這番話當初被反對派視作“死亡威脅”。您怎麼看?怎麼理解“生路”和“不生路”?

**何君堯:**7月23日當天中午,我和朱凱迪一起錄製電台節目“視點31”。當天的節目主要是討論7月21日元朗黑白衣人鬥毆事件。我清楚朱凱迪一直都在推動所謂的“光復運動”、“時代革命”,如“光復元朗”等運動,因此那時我就在節目中告誡他,不能再繼續慫恿某些人去做表面上“和平示威”、最後往往演變成暴力甚至暴動的行動。我想叫他停止,懸崖勒馬,不要再煽動羣眾走上一條不歸路。然而朱凱迪一直迴避我的呼籲。他還説,如果政府一天不回應“五個訴求”,他們還會繼續進行這些“光復行動”。

錄製節目時,我父母的墳墓還沒被破壞;而訪談結束後的當天下午,我就得知我父母的墳墓被破壞了。我當時立刻就去現場查看,查看之後我的心情非常沉重。大概下午5點,我與前來採訪的記者説,如果破壞者能夠即刻自首,我代表家人仍選擇原諒他。要學會知錯就改,懂得回頭是岸。

當晚在做例行節目《軍事行動》時,我的內心極其憤怒,猶如怒火在燃燒。我心裏認定,這件事一定與朱凱迪的支持者有關。這不僅是因為當日我回應了“7·21事件”,還回應了“7·22事件”。

朱凱迪的好朋友,即所謂的“土地正義聯盟”盟友、區議員譚凱邦在元朗“7·21事件”後在臉書上發通知,“邀請”別人多“拜訪”我在荃灣荃豐中心的地區辦事處。結果7月22日,我的辦事處就被破壞了。因此,我在23日當天的節目上指出,朱凱迪及其黨友也破壞了我的辦事處,這些行為是不對的。

雖然朱凱迪説那些人不是他的朋友,他們已劃清關係,但他能不能呼籲其他人不要再破壞?於是當晚我在錄《軍事行動》時就説:“前面的路,一條是生路,一條是不生路。”意思就是,如果你繼續為非作歹,做這些只有破壞沒有建設、傷天害理的事情,你就是自取滅亡,前頭死路一條。

我説“不生路”,絕對沒有任何恐嚇的成分。此前我就説過,假使那些搞破壞的人儘早自首,我仍會原諒他們。此外,7月23日前困擾香港的大大小小示威已有十幾場,再這樣下去,對任何人都沒有好處。尤其是知法犯法、鋌而走險的那些人,一定不會有好的結果。我是希望他們走一條“生路”,千萬不要走那條“死路”。

·“‘建制戰狼’不敢當”

觀察者網:因您敢説話,特別是關鍵時刻敢表態,媒體給您安了個稱呼——“建制戰狼”。您自己認為這個稱呼貼切嗎?

**何君堯:**實際上我也不是好勇鬥狠,我只不過是在履行中國香港人的應盡義務。

香港人要認同自己的中國人身份。倘若有人在香港搞“港獨”,搞“顏色革命”,做一些賣國和煽動羣眾去叛國的事情,我們都應該明確是非,與他們抗爭。作為一個法律人,我比較看得清黑白是非。但是我相信,在與國家相關的是非面前,一般有良心的正常的中國人都懂得什麼是對,什麼是錯。

所以我不是什麼“戰狼”,這稱呼在抬舉我,而我高攀不起。我不會戰鬥,我只不過是在做好一個普通老百姓的本分。由於我有法律知識背景,又是立法會議員,因此我覺得自己更應該堅守崗位,做自己應該做的事。

我不敢當“戰狼”,我自己不是很能打,相反我覺得自己是“箭靶”,因為有那麼多“箭”向我射來,讓我承受了很大壓力。

觀察者網:與您相比,其他建制派成員表現得相對低調。而自香港發生“反修例”遊行以來,不得不承認,在香港,反對派媒體和成員的聲量比建制派要大許多。請問您認為香港建制派的聲音為何這麼微弱?

**何君堯:**總是要有一個開始的。反對派聲勢大,我認為原因有兩點:

其一,大多數反對派都是從“木人巷”(注:武俠小説中少林寺弟子試煉的地方)裏“打”出來的,所以有豐富的“戰鬥經驗”。

其二,如果我們接納香港發生的這些事是“顏色革命”,有外部勢力存在,試想下如果他們沒有表現,背後的外部勢力老闆會不會繼續找他們?所以他們的培訓模式就是要戰鬥,做出格乃至犯法的事情。

至於建制派,他們支持祖國。而在選舉過程中,大的黨派(如民建聯)會有固定的票源,所以他們就算不做任何激進的抗爭行為,也會有選票來鞏固自己的位置。即使要公開辯論,也是相對温和。

另一方面,他們若真要(學反對派)這樣做,可能也會擔心。中國有種文化叫“論資排輩”,資深的建制派議員可能看不慣那些年輕人的搞事模式,認為那些模式不該擁有。久而久之,反對派逐漸積攢了戰鬥力,建制派的戰鬥力相對而言薄弱許多。不是建制派沒有戰鬥力,只不過是兩方的文化和運作方式不一樣。

對我而言,我是一個獨立議員,沒有黨派背景,所以我做任何事情,我認為那件事是對的,我就要去做。我不需要如其他政黨那般走程序——只有等到黨內大部分人達成共識才行動。走黨派途徑有好處,就是一次性和和諧性,不好的地方就是時間會流失。作為獨立議員,我不需向政黨負責,只需向自己和選民負責,這樣會輕鬆快捷;不好的地方就是孤軍作戰,其他人會説,“你都不是我的黨員,我們不一定認同你做的事情。”

雖然我們同屬建制派,但那些黨內議員通常會與我保持一個距離。他們會看我做得怎麼樣。如果我碰了一鼻子灰,那也和他們沒關係。他們要求的保險係數高一點,但是抗爭能力就會弱一點。

觀察者網:聽説修例事件持續發酵期間,英駐華大使曾想拉您倒戈。可以介紹一下當時她是怎麼拉攏您的嗎?您最後如何回應?

何君堯:“拉攏”是我的感覺。

今年2月份香港政府推行《逃犯條例》修訂,到3月底,行政會議通過《逃犯條例》修訂新方案。3月份,英國駐華大使吳百納(Barbara Woodward)要來香港見立法會議員,當時通過英國駐港的總領事來問我們誰有空。會面時間安排在禮拜三,因為我當天得從廣州回來,所以答覆對方“如果趕得及,我就來;如果來不及,我就不一定到。”當時我也沒有問有誰會出席。

英國駐華大使吳百納(Barbara Woodward)(資料圖/維基百科)

禮拜三當天,我剛好來得及從廣州回港。出席午宴的時候,我看到有6位議員——除了我和周浩鼎兩位建制派,還有4名反對派,分別是毛孟靜、楊嶽橋、胡志偉及梁繼昌。

當時英國駐華大使還沒到,英國的駐港領事先到了。他和我們寒暄幾句,就很快把話題切到《逃犯條例》一事上,討論條例會不會過。我回答“會過,因為我們的票數一定夠。”他聽完我的話就沉默下來,而後又和其他議員在盤算估量這一條例通過的成功率。

當英國駐華大使吳百納快到來時,站在我左邊的毛孟靜最靠近房間門口。照理説,駐華大使應該對香港立法會議員一視同仁,會和每個人握手。換而言之,她進來後第一個見到和握手的應是毛孟靜,但是她沒有,好像對毛孟靜視若無睹,和毛孟靜擦身而過,直接和我握手。毛孟靜的表情我看得很清楚,非常愕然,似在説“她為什麼不和我握手?是不是忽略我了?”

吳百納沒理由看不見她,作為外交人員,也必定注意禮節。由此我覺得,這位駐華大使是“項莊舞劍,意在沛公”,這次會面就是想要多看看我們建制派議員對《逃犯條例》的態度。

·“治亂世,用重典,二十三條立法應繼續推進”

**觀察者網:**因為您曾擔任過香港律師會會長,所以想問您一些法律上的問題。我們一直在説,“香港是個法治社會”,而從目前的形勢來看,您認為香港的法律對於那些反對派,特別是那些暴力示威的年輕人來説,是否仍具有震懾力?

**何君堯:**法律一定是還有震懾力的。香港仍以法治為重,我們各行各業的運行仍以法律為基礎。我們不接納違法的事情,而每個違法的人最後仍需受到法律的制裁。所以法律對香港的年輕人來説仍然有震懾力。

不過法律的威懾力近幾年受到了衝擊。從2014年“佔中”事件發生後至今,香港的律政司對於這類惡意違法案件執法力度不足,這就給外界釋放了一個錯誤的信息:年輕人覺得犯法沒有成本,於是搞事情越發大膽,直至最近的一系列所謂的“光復運動”。

法治對於香港,對於任何一個社會都很重要。雖然從2014年到2019年期間對一些惡意違法案件,處理得不太妥當,使得稍微失去了一點説服力,但是隻要律政處之後把關嚴格點,再加上法庭量刑重一點,相信法律又可以恢復其威懾力。

觀察者網:您呼籲香港儘快設立《禁蒙面法》,請問其中有哪些考量?

**何君堯:**目前全世界大概已有數十個國家通過了《禁蒙面法》。原因主要有兩點:

第一,在現代社會,民眾要求政府制定的政策要到位、貼地氣、深諳民眾思想,又要求政策推行時保持透明性,而民眾自己在追求、行使自己的權利時又沒有遵守這一標準,是不是很矛盾?你既然要求別人要有透明度,那也要讓人看到什麼人提出這一訴求。換而言之,你對別人有要求,別人也對你有相同的要求。

第二,那些國家通過《禁蒙面法》,是基於很多人自以為隱藏身份後,犯法不用承擔後果,沒人抓得到他。這是個壞信息,讓他們覺得自己可以逃避懲罰,從而今後做事更加不顧一切。

爭取民主、表達訴求,這是現行體制所賦予的權利,但是大家也要為自己的行為負責。如果是正人君子,有訴求講出來,為什麼要遮遮掩掩?

示威遊行人羣(圖/香港文匯報)

觀察者網:您一直以來積極推動“二十三條”的立法工作,但現今《逃犯條例》壽終正寢,您覺得以後“二十三條”立法通過的可能性還有多高?

**何君堯:**雖然《逃犯條例》已經壽終正寢,但我們不要灰心。此前我也在立法會多次公開詢問特首推動“二十三條”立法的時間,特首説要社會氛圍好一點再做。不過,在倡設《禁蒙面法》以後她又覺得會有荊棘。

對於特首而言,她做事當然要判斷形勢,因時制宜。但是之前我們要求通過《逃犯條例》的時候,本就是希望香港不要成為逃犯天堂,也是公眾利益訴求所然。嚴重犯法者都應該被繩之以法,即使是跨地域犯罪,我們也應該把那些犯人送回犯法的地方去進行公平審訊。這概念放之四海而皆準,亦符合聯合國的標準。全世界194個國家,有160個國家已互相簽訂了類似的逃犯安排。

《逃犯條例》在香港遭遇反對,是因為那些人不講對錯,借題發揮,為自己日後的犯罪作惡(採訪原話為“做你世界”)找一個藉口。這讓我想起第二次世界大戰時日本侵華。日本人挑起戰爭的緣由就是説他們要通過盧溝橋,尋找失蹤的日本軍人。實際上如果只是尋找日本軍人,又何必要打到整個中國都生靈塗炭?日本軍國主義分子其實本來就想行兇作惡,但是要找一個藉口。《逃犯條例》也類似,只不過是這些“港獨”們一直等待的一個藉口。

日本藉口尋找丟失士兵,發動盧溝橋事變

既然那麼差的環境都見過了,回顧“二十三條”,它是一種責任,所以我們必須要推動。過去22年來,我們為了諸多理由,“善意”地將它拖得太久,以迎合香港社會氛圍。但是現在連《逃犯條例》這本來無害的文本都被不少別有用心者用來製造、加強對國家的排斥感,在這樣的背景下,我們又怎麼能夠在推動“二十三條立法”這件事上再次退縮呢?

有些人貌似很有政治智慧,説《逃犯條例》都通不過,再碰“二十三條”就是自討沒趣了。而我卻覺得情況恰恰相反。這沒有問題的《逃犯條例》都能引出那麼多暴亂和“反中情緒”,此時更要下重藥,“治亂世,用重典”。尤其是現在香港立法會已是第六屆,70個席位中建制派佔了43個,現在不做更待何時?因此我認為應該要繼續推進“二十三條”立法。

觀察者網:現在《逃犯條例》掀起這麼大風波,您認為未來幾年,香港立法工作是否會處處受限?

**何君堯:**不用擔心,我們恪守崗位。要對自己有信心。前事不忘後事之師,《逃犯條例》一事出來後我們更需要來一次整合,不能再臨陣亂了套。

如果6月12日那天就算反對派圍堵立法會,各位戰友都能一起堅定地讀完條例,那麼這事就極有可能搞定了,後續也不一定會有7月1日立法會被打爛的事。

所以就算前面有多大阻力,我們都必須對自己有信心,這條路必須走過去。香港要相信,自己有強大的國家做後盾,不向惡勢力低頭,更不能對恐怖主義做出任何妥協。

·“比關注外籍法官多少更重要的是檢討法律的執行”

觀察者網:外籍法官也是大眾熱切關注的議題之一。不少人擔心、質疑外籍法官在審判時會偏向反對派。特別是“佔中運動”過後,英國籍法官杜大衞(David Tool)判7位負責清場的警察監禁2年,雖然他們最近獲得減刑,但這一審判至今仍讓不少人憤怒乃至失望。請問您如何看待這一問題?

**何君堯:**其實香港目前真正的外籍法官不多。在近200個法官裏,真正的外籍法官可能不超過20個。但是很多法官,他們在擁有香港永久居民身份的同時,還擁有外國國籍,這種情況是有的。我本人認為這是合理的,因為不可忽視的是,香港是一個國際的航運中心、旅遊中心、金融中心,是“亞洲世界都市”。

香港雖是彈丸之地,但它每年會迎接近5千萬遊客,人次是本地常住人口總數的近8倍。儘管這些遊客中有近八成來自內地,但仍然不能忽視香港本質是一個國際都市。香港每年處理的案件,除少部分是刑事案件外,大部分都是民事案件,且常牽扯到不同國家。因此有外籍法官是可以理解的,這也是香港歷史的一部分。一般來説,香港的案件仍是非政治性案件居多,即使有些牽涉到政治,司法複核還是能夠解決大部分問題。

不能忽視的是,香港是國際都市(圖/視覺中國)

近年“港獨”鬧得比較猖獗,出現針對《基本法》及挑戰國家安全的社會活動,這時法官的觀點就參差不齊了,究竟是加大懲罰力度,還是採取寬鬆態度,大家態度不一。我覺得現在是時候要“wake-up call”(叫醒服務)了,法庭不應再寬鬆判案。

從以上角度來看,法官之中外籍人數的多少並不是最關鍵的問題。而且,客觀説來數量也不是很多,即使180個法官裏有20個外籍,也只是1/9而已。在司法與監控政策層面怎麼處理和重新定位這類事件,才是目前真正棘手的問題。

刑罰檢控有其對應的政策條例,我想是時候檢討下我們是否仍應該將導致社會大動盪的事件判得那麼輕,抑或是起訴的時候多點“零容忍“。暴力事件越來越多,因此應該認真細心考慮檢控指引。而在司法方面,法庭的量刑也應該由首席特派官再做檢視。

由於現在很多年輕人追求自己的夢想,自認為會成為未來社會的棟樑,因此我們更不能讓他們有一種被放縱的錯覺。我們也不能讓他們覺得,做任何事情都不會有後果,犯法沒有成本。所以這個量刑指引應該要有一次更嚴格的檢討,我覺得這樣會好一點。

外籍法官的多少不一定最重要,因為這些法官量刑也都得依照規矩。相比之下,刑法説清楚哪些事情有罪應當被提起公訴,如何給一些違法行為準確量刑(如判入獄7年還是10年,或最高量刑),或許更加重要。這些是可以通過司法量刑指引下手的。

觀察者網:不知道您有沒有關注英國駐香港總領館香港僱員在深圳被判行政拘留15天一事?

**何君堯:**國防外交問題超出我能力之外,關於這件事的背景我也瞭解不多,所以沒有什麼觀點可以貢獻。但是我相信,中國向來是禮儀之邦,在外交禮節上一貫得體,不是背後有很重大的原因,是不會輕妄扣留英國駐港領館僱員的。

觀察者網:説到外交,其實還有一個問題。英國説《中英聯合聲明》現在仍然適用,但是中國政府稱1997年以後香港事務即屬中國內政。您怎麼看中英雙方的分歧?

**何君堯:**我認為中國的説法是正確的。因為《中英聯合聲明》裏早就提到香港將如何過渡到利用《基本法》治理;而1997年以後的“一國兩制”、“港人治港”也是以中國憲法和《基本法》為根據。

1982年,鄧小平會見撒切爾夫人

1997年以後,香港的事情就已基本上屬於中國的內政。香港任何法律問題,其終審庭都是在香港,而不是在英國樞密院。另外,對基本法的解釋權由中國的全國人大掌握,而不是英國的樞密院。從行政、立法、司法等多個角度看,香港問題都是中國內政,英國不再有任何能力去幹涉。

如果中國真的違背了《中英聯合聲明》的精神,那麼英國投訴的唯二途徑:一條就是通過外交渠道交涉,不過這個類似“你説了我聽了就過了”,沒有結果;另一條就是在聯合國裏面,依照相關條款裁定——因為《中英聯合聲明》是國與國間締約的條文。

如果走第二條路線,英國能否獲得其想要的管轄權?我認為也是沒有的。當年美蘇簽訂《不擴散核武器條約》,後來美國自己單方面取消了,有後果嗎?今天的俄羅斯唯有多做幾枚導彈,一有不妥就放過去。其實大國與大國之間簽訂的條約多是“君子協定”,如果有一方選擇不遵守,對方要麼忍氣吞聲,要麼出兵和別人打仗,而這點,需要政治人物懂得審時度勢。

·“深圳在進步不代表香港在退步,而是一同走向成功”

觀察者網:我看到您在微博裏寫道:“回頭看香港的一些年輕人,不禁想問,心壞了尚可以換,腦殘了,怎辦?”……請問您對於他們“怎辦”有什麼建議嗎?

**何君堯:**沒有。年輕人和年長者永遠有代溝。代溝問題由來已久,不是今年才存在的。巴金的《家》、曹禺的《雷雨》都有寫新舊社會衝擊下的不同代間的代溝。

其實年輕人血氣方剛是很正常的。哪個人年輕時開車沒有風馳電掣過?當他們的閲歷足夠之後,就會漸漸想要穩定下來。那些50歲的人以穩重為主,因為更多要考慮在精力已不如過去那般旺盛時,如何去過一個自己豐足的晚年。這是社會上的一種普遍現象。

因此我覺得2014年的“佔中”和如今的運動並不是怪事,怪就怪在有外國勢力要來挑撥家庭矛盾。家家都有本難唸的經,有人故意來家裏搞破壞,導致家庭矛盾逾趨激烈尖鋭,這點才是問題。

在今天這個時候,我們更需要的是穩住自己的陣腳不亂。在對外方面,大家要明確對手,予以還擊;對內方面,大家要對自己自信,對自己的制度有認知,再堅定立場,知道什麼時候該亮劍,什麼時候該鳴槍示警,等等。

至於對待年輕人,我們也應軟硬兼施:如果他們遵紀守法,為他們提供找尋自己出路的機會;假如他們非要走違法之路,那就必須承受法律的後果。。

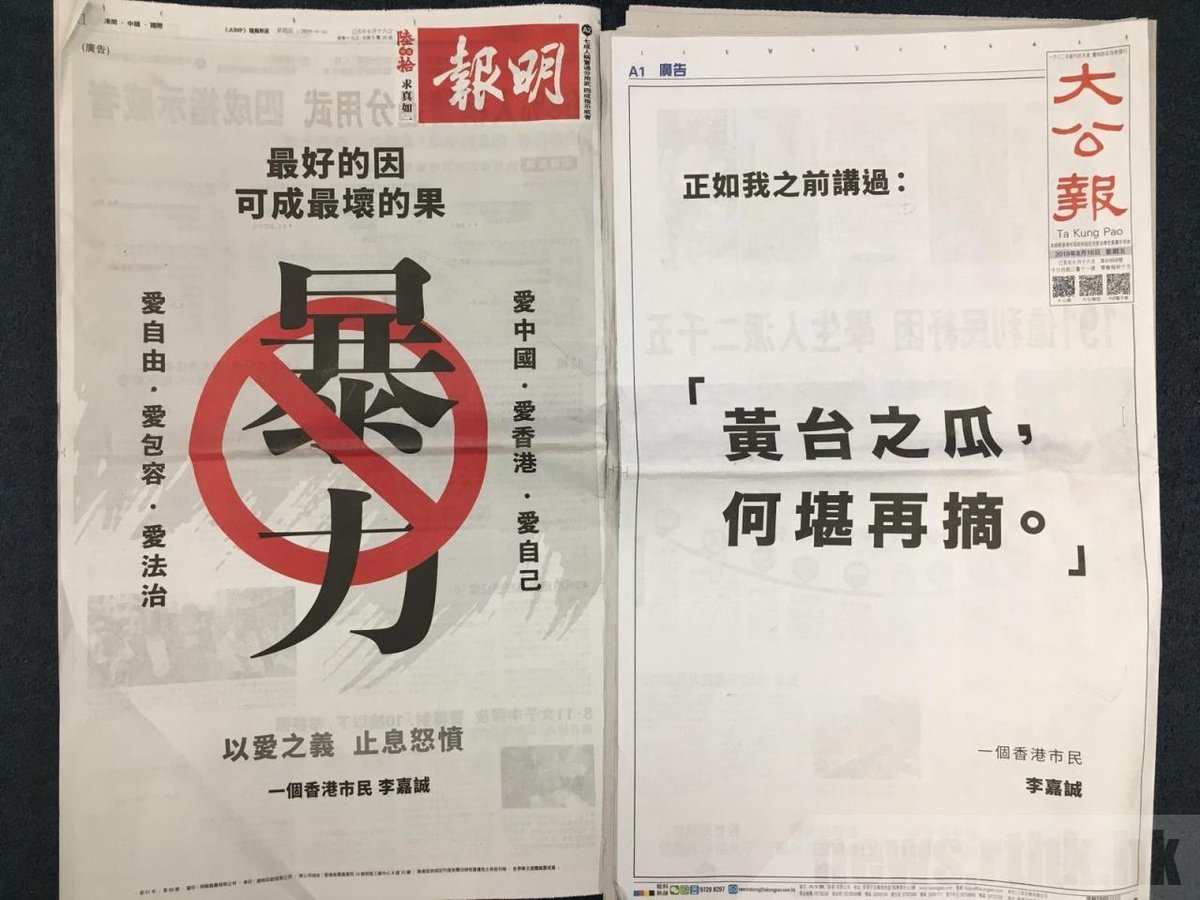

觀察者網:日前“香港市民”李嘉誠先生就目前局勢發了兩則廣告,一則寫“最好的因可成最壞的果”,一則寫“黃台之瓜,何堪再摘”。您認為這兩則廣告在呼籲什麼?

**何君堯:**以李嘉誠先生在香港這麼舉足輕重的地位,如果是勸解年輕人,他可以直截了當地説:各位後生仔,你們不能訴諸暴力破壞社會,我們必須要守規矩,從正道。但他沒有采取這樣的表達方式,而是在不同的報紙發出了不同的信息。也就是説,李嘉誠先生所言並非僅是提醒一般的暴徒,更是對背後的兩國主導者表達建議。

李嘉誠在不同報紙上登載不同版本廣告(圖/港媒)

我認為他在《明報》上刊登的“最好的因可成最壞的果”是針對美國人而言。修訂《逃犯條例》,其“因”是好的,中國政府的用意之一就是警示美國間諜不要輕易到內地犯案,否則即使逃到香港也能被引渡到內地接受審訊。但是美國做了這麼多事,已招來惡果。而發佈在《大公報》上的“黃台之瓜,何堪再摘”,李先生應是説給中央政府聽的,希望能為香港青年多留點情面。

觀察者網:前幾日中央提出要在深圳建設“社會主義先行示範區”,有不少人疑慮這是否意味着香港最終會被深圳取代。您擔心這一問題麼?

**何君堯:**按照香港《基本法》的精神,“一國兩制”要保持“50年不變”。不變的原因是當時的領導人認為中國需要將近50年的時間,從一個經濟落後、科技水平不發達的國家逐步發展到和世界上其他強國比肩的水平。

假如屆時我們中國的綜合國力已相當強盛,是否還一定需要“一國兩制”?當年香港人對內地的社會主義制度沒信心,但到時中國特色社會主義社會交出一份亮麗的成績單,香港人會不會為自己是中國人而自豪?當能證明香港的制度完全落後於內地,到時“一國一制”就順理成章了。

順着這樣的思維去想,1980年,本為一個小漁村的深圳被設為經濟特區,今天再被賦予新的定位,這也體現了中國正不斷進步的趨勢。不單如此,整個粵港澳大灣區現在有不少於5000萬的人口,經濟總量加起來超過英法,這是很驚人的表現,可以説是舉世矚目。

在這一情況下,我認為深圳的進步不代表香港的退步,它代表着的更是我們中國在改革開放的路上正不斷走向成功,我們應該為此高興。

香港、深圳隔江相望(圖/視覺中國)

觀察者網:現在內地-香港兩地矛盾似乎在不斷顯化,數年前就已有人用一句話來形容兩地關係:“中港富人聯手數錢,兩地窮人頻頻對罵”。您認為這一形容屬實嗎?

**何君堯:**這種情況發生是必然的,我不是那麼擔心。不説香港和內地,即使是內地人內部,北京與上海、廣州與深圳、廣西與廣東,都會時常存在這種比拼較量。重要的是我們要引導這種比拼往良性發展,不要讓地區主義抬頭,從而導致國家的不穩定。

所以香港和內地之間矛盾激化,並不是香港和內地之間的問題有多大,而是另有外部勢力的影響,企圖掀起港式“顏色革命”。然而可以看到的是,這次“顏色革命”也激發了中國人無比團結的力量。

“顏色革命”就是要在一個羣體內部造成分裂,令一部分人不愛甚至厭惡自己的政府,從而瓦解政權。“顏色革命”方便美國,因為他們不用出兵,培訓你內部的年輕一代,讓他們喪失國族認同,進而進行內部自我攻擊。用生物醫學來比喻,美國只需釋放一些病毒讓你自身病變就好。

我們之前的幾代人已在“顏色革命”下“犧牲”了許多,1997年之後,我們又沒有在教育上把好關,導致新的年輕一代又再次受到波及。現在這些年輕人,不承認自己是中國人,偏説自己只是香港人,要搞“港獨”,很容易一石激起千層浪。

不過香港系列事件發生後,有一種現象出人意料,那就是它也激發了我們全中國年輕人的鬥志,從80後、90後到00後,萬眾一心,共同打擊“顏色革命”。

香港是一塊“試驗田”,從香港的變化我們能夠看出中國愛國主義的影響力。通過香港,我們知道了中國局部的“病變”何在,從而吸取經驗,這對於之後中國——作為一個擁有14億人口的大國,應對將來的挑戰,都很有意義。

觀察者網:看您新浪微博,已有近52萬粉絲。內地遊客、記者13日在香港機場被襲擊時,不少人在微博上@您,您也快速做出回應。無疑,您的微博已成為內地和香港溝通的橋樑之一。請問您對於兩地的民間交流有沒什麼寄語?

**何君堯:**交流一定要有,我能為此添一份力也感到很自豪。但實際要做好交流工作,還有很大的力氣是需要政府和各界人士去出的。

何君堯議員微博界面

如今民眾對自己所生活的社會、對管理自己的政府都提出了更高的要求。不論在什麼崗位,他們都能夠發出自己的聲音。我在微博上的感受,就是粉絲們往往不會感到害羞,他們有什麼問題就會第一時間按鍵發送給你。因此,我們更加需要及時把握資訊科技、瞭解人民期望,加強對於整個交流工作的管理。

當然,社會的運作有一個過程,不是大家想到什麼要去做,就會立刻有人去實施,讓它立竿見影。只有投入很多的心血、堅持及資源的配合,才會有成績出來。大家不要幻想自己或他人像科幻片裏的英雄一樣,一步登天。現實和理想之間大部分是有很大的差距的,不過資訊科技的確令我們將期望和實踐更快地拉近了一步。大家仍然要記住,做事不能夠脱離現實。我們有夢想,但是夢想要怎麼達成,是一個很重要的課題。

我也是最近才重新使用微博——2013年5月我就創建了微博賬號,當時只有1000來個粉絲,過去一直沒有用它,直到最近有內地人看我的臉書,問我為什麼不用微博。我説好吧,我重新開。

重開至今三四個星期,粉絲已有52萬人,這是很驚人的。它也帶來了第二個信息,就是如果你能同時把握好香港和內地這兩個市場,那你將獲得無限的創作空間。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。