曹雨:當代中國人為何愛上了傳統江湖菜?

【文/曹雨】

辣椒走向江湖

提起江湖,很多人會聯想到武俠,然而官府高居於廟堂,庶民躬耕于田畝,真正在江湖上“興風作浪”的是商人,他們僱用武師,形成幫派,運糧的青幫,販鹽的鹽幫。在小説家的渲染下,原是主角的商人被隱去了,反而突出了武人的形象。自中國近代開埠,城市工商業階層崛起,“江湖菜”應運而生。

“江湖菜”是一個最近幾十年流行起來的概念,近三十年來,中國經歷了史無前例的大規模人口流動,徹底打破了中國菜原有的口味地域格局,在如今的中國,有了廣東風味的川菜,也有了上海風味的粵菜,這種情形過去是不曾有過的,因此誕生了一種新的類型,即“江湖菜”。

江湖二字的含義,本來指在中國歷史上至關重要的漕運,由於現代以前最為便捷的運輸方式乃是船運,因此沿江靠湖的各處碼頭成為了商賈雲集的輻輳,人聚集得多了,就有了各種碼頭幫會。近代以來的影響甚大的青幫便是由糧船幫衍變而來。現代漢語常説的“拜碼頭”“跑江湖”這些詞彙,就有漕運文化的影子。上海人至今稱滬菜為本幫菜,稱杭菜為杭幫菜,所謂“幫口”也是漕運文化的遺存。

蘇繡《姑蘇繁華圖》展示了古運河碼頭的繁忙景象

江湖是有幫派的,“江湖菜”也有幫派,如今常説的四大菜系、八大菜系,便是這些江湖的幫派。各幫派的獨門絕藝各有千秋,比方説淮揚菜的刀工菜,四川菜的麻辣口味,粵菜的海鮮。江湖菜是不上廟堂的,因此帶有借鑑自下層勞苦大眾的濃烈風味。二十世紀初從宜昌到重慶一線的縴夫,他們從事重體力勞動,能量消耗很大,因此需要補充蛋白質。可是精肉的價格又很貴,縴夫們消費不起,便只好吃些下水、不太新鮮的肉類。這些食材較為腥臭,因此需要用比較濃烈的作料蓋過食材的本味,所以就有了“麻辣燙”“毛血旺”“紅油火鍋”一類的菜式,這一類菜式原本只在下層人民中流行。民國時期成都許多有名的四川菜館,比如聚豐園、榮樂園等,它們的拿手菜有填鴨、魚翅宴、開水白菜之類,都是近乎“官府菜”的菜式,並沒有當今川菜麻辣的身影。可見當年的達官貴人們,是不屑於底層的流行的。

興起於“下層人民”中的毛血旺和紅油火鍋

民國時期的成都,與上述的“筵席館子”並行的是一路“紅鍋館子”,這類館子的拿手菜有“花椒雞”“脆皮魚”“醉蝦”一類,稍有當今川菜的影子,卻也沒有特別突出的麻辣。與“筵席館子”需要提前幾日預訂不同,“紅鍋館子”賣的是隨堂蒸炒的菜式,價錢實惠,不過“紅鍋館子”的消費羣體是城市中產階層,底層人民還是吃不起的。“紅鍋館子”菜式流行的時候正是抗戰時期,中國東部的精英階層大批湧入四川,他們原來習慣的筵席是吃不起了,小館子還是可以常常光顧;這些內遷的各級官員、大學師生在戰後回遷東南,也把來自四川的味道帶到了各地,可以説“江湖菜”的濫觴與這一番經歷是有關聯的。

“江湖菜”在當今中國的地位還是靠近三十年的大規模移民奠定的。中國近三十年城市化的主力是農村務工人員,他們把濃郁的地方口味恰到好處地融入到城市的快節奏生活中,形成了如今可以在任何一個城市找到的典型“江湖菜”。近年來流行的菜式都逃不脱“江湖菜”的範式,比如説“萬州烤魚”、“麻辣香鍋”、“東北烤串”、“麻辣小龍蝦”、“紅油火鍋”、“台灣牛肉麪”、“炸雞排”、“重慶小面”。這些菜都有幾個突出的特點。首先是食材的廉價易得,“江湖菜”的食材選擇很廣泛,不排斥“官府菜”不採用的雜碎、偏門食材,甚至一些厭惡性的食材也可入菜,比如鱷魚肉、蛇肉、狗肉。其次是調味兇猛熱烈,傳統的中國菜放作料不過幾錢幾兩,現在的“江湖菜”放起辣椒花椒都是以斤計算的量。一些味道過於濃郁而被視為應當謹慎使用的茴香、八角、孜然一類香料,“江湖菜”也是從不吝惜分量地使用,當然這個特點也是和食材的廉價有關係的。

東北烤串

“江湖菜”的優點也和它的缺點一樣鮮明,“江湖菜”是講究不停頓的,烤串是烤好即上的,甚至是邊烤邊吃,《隨園食單》裏《戒停頓篇》提到“物味取鮮,全在起鍋時極鋒而試;略為停頓,便如黴過衣裳,雖錦繡綺羅,亦晦悶而舊氣可憎矣”。廣東街邊最廉價的江湖小吃有一道“紫蘇炒田螺”,食材極廉,調味極重,且往往泥沙不淨,然而猛火快炒,起鍋上菜一氣呵成,深得不停頓之要訣。前清文典中記載清宮御膳,往往前一日做好置之蒸籠中,一俟主人呼“傳膳”,便可通行齊上,雖然幾十道菜擺開來甚是好看,其中焉有佳味?怪不得慈禧、光緒不愛吃御膳房的菜,在寢宮之側私設小夥房,無非是想吃個新鮮熱乎的菜罷了。

“江湖菜”來自商人階層,自有一種樸實熱烈的氣息,《隨園食單》的戒單中提到的“官府菜”的幾個毛病“耳餐”“目食”“穿鑿”“停頓”,“江湖菜”大多不犯,不耳餐是不圖食材的名貴;不目食是不講究花樣多,用心做好一兩道招牌菜;不穿鑿是不違背食材的本性做一些牽強附會的菜式。這些都是“江湖菜”深得飲食正要的地方。

民國初年,隨着舊秩序的解體,民族資本主義的興起,中國的主要大城市都興起了一波崇尚飲食奢靡的風氣,最突出的例子莫過於上海、廣州、成都、武漢、長沙等南方的大城市。這一時期享用美食的羣體,已經從原來官員、地主擴展到了城市的工商業階層,而這些人的飲食習慣又與舊官紳極為不同,成席成宴的排場並不是最重要的元素,新興的城市中層需要的是口味濃郁、變化繁多的菜式,他們追求新穎、刺激,視舊官場的一套飲食習慣為迂腐過時的東西,因此中國飲食在清末民初的這一時期迎來了巨大的變化,即江湖菜的盛行。

江湖菜盛行的背景是民國初年至抗日戰爭以前城市人口的激增,1910年至1935年間中國的總人口僅由41964萬增長至47908萬,而城市人口卻增長了一倍。這一時期南方的城市增長很快,但北方的城市受到多重因素的制約,尤其是軍閥內戰反覆拉鋸的影響,增長要比南方慢很多。因此依賴於城市平民的飲食文化,也以南方為盛,北方則要遜色不少。周作人曾在他的《知堂集外文•四九年以後》中給北方的飲食文化下過斷語:

據我的觀察來説,中國南北兩路的點心,根本性質上有一個很大的區別。簡單的下一句斷語,北方的點心是常食的性質,南方的則是閒食。我們只看北京人家做餃子餛飩麪總是十分茁實,餡決不考究,面用芝麻醬拌,最好也只是炸醬;饅頭全是實心。本來是代飯用的,只要吃飽就好,所以並不求精。

老上海

江湖菜與官府菜最重要的區別在於其消費者,江湖菜只有在近代以來誕生的社會中下層人羣中才有市場,而官府菜的主要消費者在朝堂之上,與平民百姓是沒有什麼瓜葛的。因此江湖菜的發展來自於有一定規模,具有一定經濟實力的城市平民。在近代興起的商業城市中,江湖菜的消費人羣大量產生,龐大的消費羣體往往薈聚了周邊的廚師和跨地區的烹飪技法,從而使得江湖菜的烹飪水平得以迅速提高,變化多樣,以迎合平民階層不斷變化的口味和喜新厭舊的心態。

近代商業城市的興起與通商口岸的開設有密切關係,廣州、上海作為首先對外開放的城市,其工商業的興起直接帶來了飲食行業的興盛,因此這兩個城市的平民飲食文化至今仍是最為發達的。1858年《天津條約》開放了長江沿岸的漢口、九江、南京、鎮江,此後的《北京條約》又增開了天津,1902年的《續議通商行船條約》又開放了長沙、萬縣、安慶等城市,到了清末,通商口岸增至104個,這些大大小小的通商口岸都有不同程度的商業發展,據清末官方編印的《湖南商事習慣報告書》,當時長沙小吃商人“夜行搖銅佩、敲小梆為號,至四五鼓不已”。1891年開埠的重慶,是中國第一個內陸通商口岸,由於地處長江航線末端,各地的商販和飲食都在此彙集。重慶火鍋最初只是船工用來吃動物內臟的辦法,二十世紀三十年代則被改良成飯館常見的市民食品,食材也不再限於下水。民國初期至中日開戰以前,沿海、沿江的大中城市迅速發展,飲食文化也呈現出平民化和商業化的態勢。

張恨水

張恨水曾經記載四川官府菜向江湖菜的轉化:幾度革命後……許多私家僱傭的廚子,大都轉至於館。可見舊時的官員士紳家族,隨着政治格局的劇變而流入尋常巷陌之間是當時的普遍現象。而介乎於官府菜和江湖菜之間的文人菜,也出現了類似的轉化,李劼人於二十世紀三十年代開設的小雅軒餐廳便是代表,李劼人大學教授的身份,使得“成大教授不當教授開酒館,師大學生不當學生當堂倌”成為當時成都報紙熱議的話題。

改良川菜的著名廚師黃敬臨曾在三十年代於成都開辦了著名的“姑姑筵”飯店,這是一家宴席館子,其菜品即近似於官府菜的品味,出名的菜品有開水白菜、樟茶鴨、青筒魚、軟炸扳指、蝴蝶海蔘等,其中辣味不多,主要以鮮香為特色。

同時,原本經營宴席菜的飯館也對菜式進行改良,以適應大眾的就餐需求,三十年代的榮樂園掌櫃蘭光鑑就對就餐的結構進行了很大調整,將原來席面上的四冷碟、四熱碟、八大菜、手碟、對碗、中席點心、糖碗全部進行調整,只在開席時上四個冷碟或是熱碟(夏季冷碟,冬季熱碟),隨後就是幾道主菜,最後上一道湯配飯吃。可以把原來的燕窩席、魚翅席、鮑魚席上的一兩道精華菜目納入其中,又減少了為擺排場而充數的次等菜餚,價格也比較貼近中產階級的消費能力。隨後聚豐園等宴席館子也跟進改良,這些改良後的官府菜式已經趨近當代中餐的席面格局。

民國時期成都的館子經營的菜品大多也並不辣,汪曾祺回憶四川籍的李一氓吃川菜,大抵是魚香肉絲、炒回鍋肉、豆瓣魚等幾樣,雖然調味比較複雜,但辣味卻不很重。也許當時的底層市民已經開始吃辣味較重的食物,但不見於記載。

1932年,國民政府開始籌建戰時後方,全力經營四川、陝西、雲南。大批工廠、機關、學校隨着大量人口遷入四川、陝西、雲南,進而帶來了工商業和飲食業的黃金時期。其中重慶、昆明、成都和西安四座西部城市在抗戰時期發展最快,戰時這四座城市的人口至少翻了三倍,人口的大遷徙帶來各地飲食文化的交融,從抗戰時期的教師、官員、學生、軍人的記錄來看,這一時期西部四大城市出現的飲食品類皆有大幅度的增長,且以中低檔餐廳增長最快。

民國時期,隨着平民階層逐漸成為餐館用餐的主顧,餐飲的風味也開始出現了轉向,即從原來的模仿官府菜的宴席樣式,逐漸轉化為現在大家所熟悉的中餐館的用餐樣式,需要預訂的菜品大幅度減少,即席菜大量增加,海蔘、魚翅、燕窩一類的高價菜品減少,家常樣式的菜品有所增加。最突出的例子是成都,民國初年本來平分秋色的“宴席館子”和“紅鍋館子”,到了抗戰後期就變成了以“紅鍋館子”居多,模仿官府菜的“宴席館子”漸次減少。西安和昆明也出現了類似的情境,根據汪曾祺的記載,昆明的小吃和小餐館品類逐漸增加,工藝也日趨精細,而高檔宴席則由於其繁瑣、昂貴而逐漸少人問津。

但即使平民化的飲食逐漸在城市中居於主流,平民飲食的風尚仍然尊崇官府的價值取向,尤其在口味上不尚過分刺激,儘量取較為平和的味道。筆者的母親家世代居於長沙城內,外祖母出生於民國二十一年(1932年),在她的印象中,1949年以前長沙城內的飯館菜餚多為不辣,即使有少數放辣椒的,也只是作為點綴而已,並不會一味突出辛辣。在她的印象中,舊時飯館菜餚最突出的味道反而是甜味和油膩,只有街邊挑擔的小販會售賣一些口味比較重的食物,對於現在長沙城內飲食調味以辣味為主的情況,她認為是“鄉里人的習慣”,城裏的飲食原本是不太辣的,就是鄉下人進城多了才變得辣了。

武漢的情況則更為複雜,民國時期武漢仍分為漢口、漢陽、武昌三鎮,以漢口最為發達,由因其地理位置處於長江中游,南北薈萃之地,因此飲食文化格局受到西邊的川系影響,又受到東邊的徽系影響,同時兼有南北的風味特色。民國時期的漢口餐飲基本上可以分為四種類型,即酒樓、包席館、飯館、小吃。其中尤以川系和徽系最為突出,酒樓和包席館的菜餚很類似,都走的官府菜的路子,但經營方式不同,酒樓有樓面雅座,顧客到店就餐,而包席館主要承包大户人家的上門筵席,顧客在家就餐。

飯館和小吃基本上屬於江湖菜的體系,飯館一般有就餐場所,而小吃則是沿街挑擔擺賣。酒樓中最有名氣的有川系的味腴別墅和蜀珍酒家,出名的菜品有爆蝦仁、爆雙脆(肚尖、腰花合爆)、燉銀耳鴿蛋、魚翅海蔘、豆瓣鯽魚,沿襲川系官府菜的路子。徽系的有同慶樓、大中華、新興樓,出名的菜品有紅燒魚、黃燜雞、抓炒魚片、焦溜裏脊等菜式。而現代的武漢菜則脱胎於徽系和川系的共同影響,原本亦少有辣味菜餚,從當今的武漢本地飲食來看,脱胎於徽菜的品類頗多,亦有不少來自當地的再創造。然而在辣味菜餚席捲全國的趨勢下,地處通衢的武漢飲食文化迅速地變為以辣味為主,這其中不乏地理位置的原因。

從各方文獻記載來看,在傳統吃辣區域以內的鄉村,辣味菜餚是普及的,但是在成都、昆明、西安、武漢、長沙這些大城市中,儘管被吃辣的鄉村所包圍,直到民國末期,飯館的菜式大多不辣。這些城市的口味轉向以辣味為突出特徵,實際上是很近期的事情,大致在人口得以自由流動的八十年代以後,也就是説,由於變革導致的原有的階級飲食文化結構破碎,才發生了辣味在吃辣區域內的從農村向城市的擴散。

廉價的流行:辣

在現代化的進程中,廉價而熱烈的辣味,首先在滿地碎片的飲食文化中被揀選出來,成為了傳遍全國的滋味,伴隨着中國人熱火朝天建設現代化的歷程。

前文已經説明了辣椒和以辣椒作為主要調味料的菜餚屬於江湖菜和庶民菜,是傳統中國社會底層的飲食習慣,在1949年以前,這種飲食習慣僅限於社會中下層,即使在傳統食辣區域的城市中,辣味菜餚也並不佔優勢。在傳統的飲食文化階級格局碎片化之後,辣味得以打破階級侷限而發生流散,但辣味飲食仍然侷限於傳統的食辣地理區域內,未能擴散到全國範圍。辣味的流行是近三十年來的一個突出飲食現象,是伴隨着中國飲食的商品化過程、中國的快速城市化進程而產生的現象,本節主要着眼於飲食的商品化進程,對辣椒飲食的擴散作出解釋。

江湖菜和庶民菜都有強烈的地域特徵,南方貧窮山區的庶民菜尤其依賴辣椒作為重要的下飯菜,但由於庶民菜往往是一家一户的家常菜,很難在市場上獲得廣泛的認可,因此庶民菜並不是辣椒菜餚傳播的主力推手。真正在改革開放以後在市場上獲得廣泛認可,並且能夠在全國帶起辣椒的流行的還是江湖菜,也就是飲食市場化中的主要力量。

與辣椒流行最密切相關的是辣味菜餚的價格,在城市居民的一般印象中,辣味菜餚較之於其他的菜餚要廉價,因此價格是解釋辣味流行的一個重要依據。

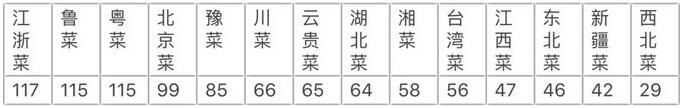

下表列出大眾點評網站收錄的全國傳統菜系的就餐人均消費價格:

傳統地域菜系各類型的就餐人均消費價格

(單位:元,數據來自大眾點評網站)

從上表可以看出,按照地域分類的傳統菜系中,江浙菜、魯菜和粵菜穩穩地佔據了價格的第一梯隊,而北京菜、豫菜則佔據了價格的中等段位,川菜、雲貴菜、湖北菜、湘菜,這四種來自傳統辣味飲食區域的菜系則佔據了點菜餐館的低價段位。價格最低的幾種地域菜系類型,即台灣菜、江西菜、東北菜、新疆菜、西北菜,實際上大多是快餐小吃與中餐館之間的過渡品類,如江西菜館中近半以“瓦罐湯”命名,而東北菜中有三分之一以“餃子”作為招牌,西北菜和新疆菜中有不少麪館,其中“蘭州拉麪”更類似於快餐店,但由於同時也經營點菜,因此也被籠統地計入餐館範疇。因此如果嚴格限定中餐館的類型,那麼川菜、雲貴菜、湖北菜、湘菜這四種地域菜系則已經是最低價的類型,而這四種類型恰恰正是辣味菜餚的典型。這一統計結果印證了人們一般印象中辣味菜餚比較廉價的印象。

食品的工業化和商品化也是辣椒和辣椒衍生出的調味品流行的重要基礎。眾所周知,商品生產是以企業追求利潤的最大化為目標的,而在食品工業中,為了追求利潤的最大化,必然要採用廉價的食材,並且以味覺特徵強烈的調味品來賦予產品某種風味。在廉價的商品化辣味食品中,近十年來在中國最為流行的莫過於“辣條”。辣條是一種零食,主要原料是小麥粉和辣椒,並含有一定量的食品添加劑。辣條起源於湖南平江縣,湖南平江縣有悠久的醬豆乾製作歷史,也是平江縣食品工業的重要組成部分,1998年長江中下游地區發生重大洪澇災害,農產品損失嚴重,平江縣醬豆乾的主要原料大豆價格高漲,當地企業為了維持生計,不得不採用較廉價的小麥粉替代大豆生產,因此產生了這種麪筋類零食,為了改善口味,當地企業在傳統醬豆乾的配方上做出了調整,加重了甜味和辣味,產品面向市場後獲得了廣泛的認可,主要是在經濟欠發達地區的青少年中廣為流行。湖南辣條風靡全國後,由於其製作工藝簡單,容易模仿,河南省也迅速加入了辣條生產的大軍,其配方基本維持不變,而在河南則出現了辣條生產的大型代表性企業衞龍。從辣條短短十餘年的風靡全國曆程來看,其重要的特徵有以下幾點:一、脱胎於傳統食品,辣條的口味模仿平江縣傳統食品醬豆乾,辣味的口味風格突出;二、製作工藝簡單,易於模仿和傳播,價格低廉,容易在中國內陸收入不高的地區取得市場份額;三、風味突出,易於保存,大量添加辛辣調味料的食品本身即有防腐的特質,加上強烈的特殊風味,容易獲得市場的認可。

辣條

除了辣條,在中國近三十年來的城市化和工業化背景下大量的方便辣味休閒零食被市場廣泛認可,形成了在主流餐飲以外的另一個辣味休閒零食市場,辣味零食以其便於保存、攜帶,風味濃郁,而獲得了城市化進程中的大量市場份額。我們必須要注意到,辣味零食流行的背景是中國的城市正在迅速地從地域性城市向移民城市轉化,在中國的特大城市中,移民人口都已經佔到或者接近於城市常住人口的一半或者更高。大規模的移民羣體勢必帶來口味的重大變化,原有的巨大差異的地域性城市口味正在被迅速地統一,而現階段在全國範圍內佔據主導的口味則是辣味。在中國大大小小的城市中,不難看到各種便利店、小賣部售賣包括辣條、麻辣小魚、辣豆乾、泡椒鳳爪、辣鴨脖、辣蠶豆等辣味零食的景象。這種景象的地域差異不大,從南到北、從東到西,雖然品牌略有差異,但辣味的盛行是顯而易見的。

為什麼是辣味,而不是其他的味道能夠盛行全國呢?在當代食品工業的工藝條件下,其實鹹味、酸味、甜味的食品都有可能被製作成保質期較長的商品,而工業化的調味品又能夠以較低的成本製造出較廉價的口味,比如説以安賽蜜代替蔗糖,以檸檬酸代替醋酸,都可以產生較為廉價而口味濃郁的零食,為什麼是辣味得以獨步天下?

其實中國的辣味零食的味覺元素仍然在模擬傳統平民飲食的味覺特徵,也就是説,由於長期的處於農業內卷化的條件下,如第一章所言,中國農民的副食品被嚴重地壓縮到用以“下飯”的調味副食,也就是以鹹味和酸味為基本特徵,並加入刺激性的辛香料增加風味的調味副食。甜味作為一種在前工業化時代比較高價的調味品,在中國一直沒有能夠形成普遍的流行,也就是説,甜味並非中國傳統平民飲食的味覺特徵,即使在工業化時代甜味變得廉價而易於取得,中國人這種流傳已久的味覺偏好仍然有強大的韌性維持下去。因此在歐洲和北美零食中居於絕對主導地位的甜味,在中國並不盛行。辣味和鹹味或者酸味的搭配是中國人最為習慣的調味,在中國前工業化時代,零食的主要口味是鹹味和酸味,如各種炒豆子、豆乾、花生、瓜子等物,都是鹹味的;而辣味的添加又能夠促進唾液分泌,增進食慾,致使食用者有種“停不下來”的感覺,更促進了辣味零食的流行。

《絕代豔后》劇照

辣味的流行可以用工業化時代普遍出現的平民階層的“士紳化”(gentrication)概念進行解釋,魯斯•格拉斯(Ruth Glass)最早提出的士紳化概念,是指倫敦街區中,中產階級逐漸遷居原本屬於工人階級的社區,從而改變了這一社區的面貌,最終使得工人階級被迫搬離生活成本日益上升的社區的現象。在西方社會中,也常指後工業化時代整體生活水平上升,從而導致舊的工人階級社區逐漸式微,中產階級逐漸興起的城市街區狀態。辣椒在中國的流行也可以採用這一概念來解釋,辣椒原是貧農的食物,而當中國進入工業化時代,這種食物被大量的來自農村的移民帶入了城市的飲食文化中,反而成為了新移民的象徵性食物。辣椒原本的鄉村食物的標籤被逐漸地剝離,反而成為了工業化的城市中的標誌性的食物,隨着食用辣椒的人羣的社會地位的不斷上升,經濟狀況的不斷改善,作為飲食文化的一部分的辣椒食用文化仍然有很強的韌性,也就是常見的物質先於文化改變的情境,這時辣椒食用雖然仍然廉價,但原來的社會階層屬性卻變得模糊不清了。

同樣的情況也發生在西歐和北美的土豆食用上,土豆和辣椒一樣,原本都是在窮人裏流行起來的食物,三百年前的歐洲,土豆的地位和中國人在一百年前看待辣椒的地位差不多,都是窮人的食物,貴族士胄家庭拒絕這種新冒出來的食物,歐洲人認為《聖經》中沒有提到土豆,因此這是一種野蠻人的食物;而土豆又是生長在地下的,和高貴挺拔的麥穗的形象不可同日而語,不配作為日常的食物。可是歐洲的窮人卻不能在選擇食物的時候挑挑揀揀,高產、對土壤條件不挑剔、適應各種氣候、生長期短的土豆迅速地佔領了窮人的餐桌。雖然貴族們仍然不屑於吃土豆,但到了十八世紀末期,土豆已經在歐洲遍地開花。隨着底層的歐洲人大量地移民北美,土豆食用的範式也隨着移民來到北美,然而土豆這種食物到了美國之後卻不再體現鮮明的階級界限,逐漸成為了絕大多數人都能接受的普遍的食物,在美國的消費文化背景下產生薯條、薯片等許多土豆的產品。二十世紀中葉以後,隨着以麥當勞為代表的美國飲食文化反傳回歐洲,土豆這種原本在歐洲被人看不起的食物搖身一變成為了美國文化的代表,徹底翻身成了快餐文化的代表。中國的辣椒飲食與土豆在西歐和北美的經歷有着異曲同工之妙,都是作為窮人的食物,都是經歷了巨大的社會經濟變遷,都在變遷之後被賦予了新的文化標籤和定義,都在工業化時代後普遍地流行起來。

本文節選自曹雨《中國食辣史·第三章 辣椒與階級》,觀察者網經“田野拾遺”微信公眾號授權轉載。