戴維·蘭普頓:為什麼美國新一代的中國問題專家更傾向於對中國強硬

著名的中國問題專家David M.Lampton教授1946年生於加州的大洛杉磯地區。雖然沒有經歷過慘烈的二戰,但之後的韓戰、越戰以及緊張的美蘇對峙在Lampton的記憶裏留下了深刻的印象。他深知戰爭之痛苦,和平之寶貴。也因此,他畢生致力於中美關係的友好。

《中美印象》網站和大國策智庫近日聯合在美國採訪了Lampton教授。Lampton教授從戰略層面分析了當前中美貿易戰,兩國關係面臨的困難以及長期走向問題。

Lampton教授曾經擔任很有影響力的美中關係全國委員會主席長達十年之久,先後創立了美國企業研究所的中國政策項目,以及約翰霍普金斯大學的中國項目。他還擔任過致力於亞洲發展事業的亞洲基金會的董事長。

眼下,當中美關係面臨巨大困難的時刻,完全成長於和平年代的兩國年輕一代,都有劍拔弩張之勢。“我有時認為,中國和美國的一些年輕人並不完全明白我們兩國之間發生衝突實際上意味着什麼”。76歲的Lampton,在平靜的斯坦福校園裏發出如此感慨。

張涓:我們注意到您最近搬回了曾經就讀的斯坦福大學繼續做研究。作為一名中國問題專家,在加州工作是一種什麼感覺呢?您感覺到西海岸和東海岸相比在對待中國問題上有什麼不同嗎?

**Lampton:**因為(加州)與亞洲的距離以及眾多擁有亞洲血統的人和遊客的存在,美國西海岸對亞洲的發展很關注,非常有興趣。但就(對中國的)觀點的內容而言,和我在華盛頓聽到的幾乎相同。加利福尼亞州不太有我們國家的政治首都華盛頓那樣激烈的政治鬥爭。在加州可以進行一些不太受自我利益和官僚政治影響的討論。這是我強烈支持兩國地方交流和互動的一個原因,特別是當我們兩個國家的首都無法和平相處的時候(地方交流顯得更加重要)。

張涓:兩國間的貿易談判近日在緩慢恢復。但特朗普總統最近表示他覺得與中國簽署貿易協議的時機還不成熟。在明年的選舉中,中美貿易戰多大程度上會影響選舉呢?

**Lampton:**坦率地説,美國總統已經(在貿易問題上)説了很多,外人都無法辨別他的核心信念了。想要判定特朗普的行為,一個關鍵做法是密切關注美國經濟本身的表現。

即便有貿易戰的影響,如果美國經濟仍舊錶現良好,總統與北京達成協議的壓力就會減小。相反,如果美國經濟真的開始下滑,特朗普將不得不做一些讓他可以宣稱在與中國的貿易戰中佔上風的事情,如通過振興市場,提高農民收入和促進美國出口,以此來增強他當選的可能性。

他的政治基礎非常小,他根本無法承受失去很多潛在選民的可能。因此,我傾向於不怎麼關注特朗普目前所説的話,會更多地關注美國經濟的真正走向以及他的對手如何利用貿易戰來對付他。

如果特朗普能夠達成協議,其核心可能會涉及中國購買大量美國的“東西”,很少或者根本不會對中國進行結構性改革。(事實上)一年多以前,他就可以達成這樣的協議。

張涓:最近,華盛頓郵報發表了一篇《合作還是對抗》的文章。這篇文章説“美國新生一代的中國問題專家正在倡導用一種更加尖鋭的口氣和手段來應對北京,這和一些受接觸政策的目標和傳統相影響的資深老一代中國問題專家是截然不同的”。作為其中一名最資深的中國問題專家,您如何看待這一觀察?您能解釋一下為什麼年輕一代的專家更加傾向於對中國強硬嗎?

**Lampton:**我認為那篇《華盛頓郵報》文章中有一些實在的東西。也就是説,“中國領域”的專家目前處於一個有分歧的狀態,我覺得分歧的強度可以和20世紀50年代的情況相媲美。

此外,我認為,作為一般性陳述——但不是每個人都是如此,那些親身經歷過接觸政策的學者和政策制定人士一般比那些在接觸政策已經不再是一個主導性概念的情況下成長起來的學者更加地支持這一政策。但是,也有很多例外。例如,以前曾與基辛格共事過的駐華大使洛德,在20世紀80年代末之後就變得更加具有批判性——有很多這樣的例子。最重要的現實是,當接觸政策開始的時候,“中國領域”非常小,每個人都在關注中蘇分裂和越南戰爭以及當時各種不確定的因素。

現在,經過四十年的接觸政策,這個領域變得更大、更復雜,有商界的人,更多的還是非政府組織和智庫裏的人。中國幾乎影響着我們社會的方方面面,因此,現在要達成共識也就困難得多。

最後,老一代人見證過與中國(以及與朝鮮和間接的越南)發生戰爭的代價,年輕人(特指年輕一代的中國問題專家)成長起來的時代是這些衝突的代價早就被遺忘的時候。我有時認為,中國和美國的一些年輕人並不完全明白我們兩國之間(如果)發生衝突實際上意味着什麼。我也需要再加上一點的是,多個民調顯示現在兩國的年輕人一般比老一代人對對方國家存有更正面的看法。

總之,現在中國領域的專家的情況大不相同——但世界也不同了。

張涓:在您幾年前著名的《臨界點》的文章中,您提到“從根本上説,美國必須重新考慮其首要目標,中國必須重新衡量自己的實力,以及與之相稱的權利。”您的這個“處方”還適用於解決目前處於低谷的中美關係嗎?

**Lampton:**是的,我認為對目前的情況更有效。從某種意義上説,所有美國人都談到在亞太地區跟志同道合的國家建立聯盟的必要性,這間接地承認美國需要朋友,美國根本沒有能力和意願單打獨幹。但現任華盛頓的政府所做的實際上是很武斷地疏遠了我們的朋友,不管是韓國,日本還是其他國家。因此,我們需要與有限資源以及需要朋友這兩個事實相匹配的可以執行的政策。

至於中國,北京以其強勢的行為疏遠了朋友。中國現在需要一個比鄧小平時代更安全的外部環境,來應對複雜的內部環境。然而,美國和中國現在有的都是更傾向於民粹主義的領導人,他們通過民族主義的外交政策獲得國內人民的支持。這些政策本質上都疏遠了他國。我認為,中國和美國都不應該繼續沉迷於各自的實力,都應該好好考慮一下彼此合作和做朋友的必要性。

張涓:為了回應《中國不是敵人》的公開信,美國一批鷹派人士也發表了一封公開信,呼籲特朗普政府採取對抗中國的政策。這是不是顯示美國的對華政策還遠沒有解決?

**Lampton:**在我看來,説美國(消極一面)的對華政策“已經解決”並不是合適的表達方法。根本上,由於利益集團的此消彼長,對中國看法的變化,領導人和客觀條件的變化等因素,美國體系中很少有“一勞永逸解決某問題”的情況。與中國的接觸政策持續了四十年之久是令人出乎意料的。既然作為首要的指導性的“接觸”政策已經不復存在,那麼也就會存在圍繞引導性政策的鬥爭。

中國和美國能否在前進的道路上達成一些建設性共識?目前,中國與美國之間達成一個新的富有成效的共識的可能性很小。眼下,我們兩國在國家層面的大多數對話渠道都是無法運作的。從這個意義上講,我擔心我們將面臨一個消極且代價高昂的不確定時期,而且這個情況不會隨着美國政黨的更迭而改變。

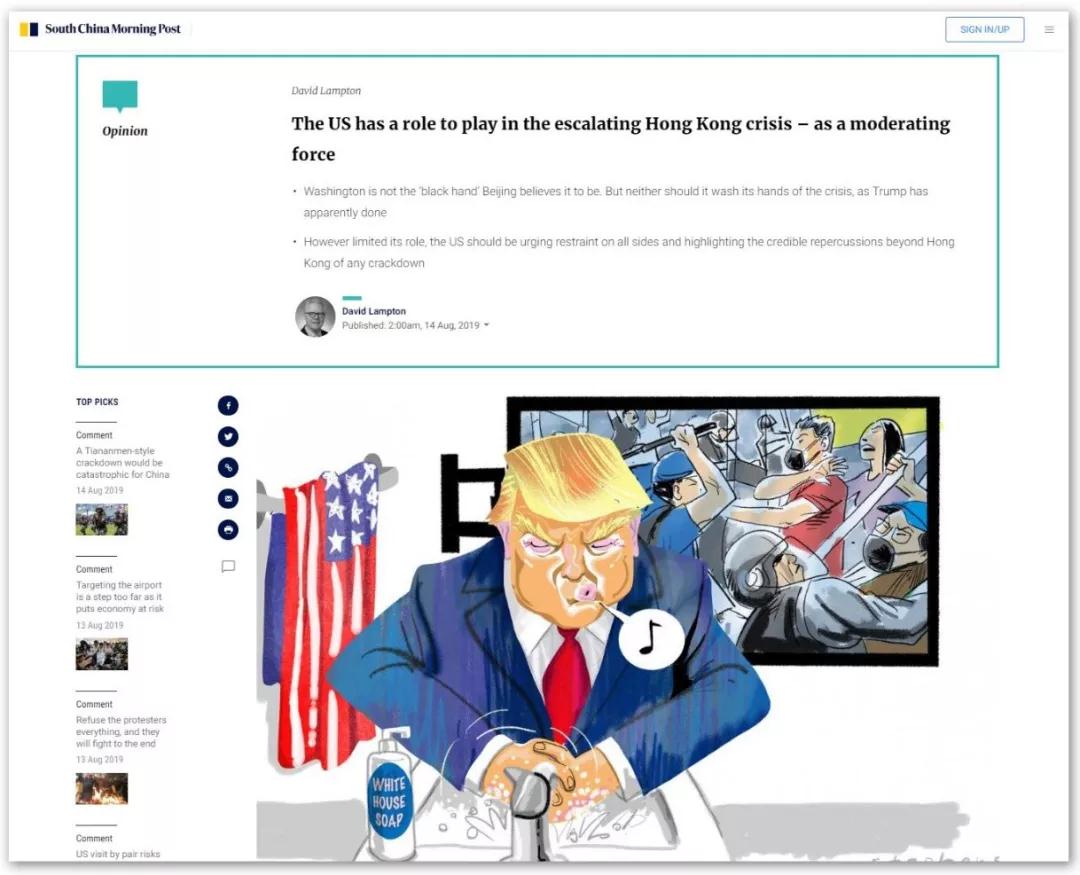

張涓:最近,特朗普總統在香港問題上發聲,如果暴力鎮壓的話,將會威脅貿易協議。副總統在19號的講話中重複了這一立場。這和之前特朗普要求雙方要剋制的態度相比發生了微妙的變化。您早些時候在《南華早報》發表評論,指出希望美國發揮“調節的力量”。白宮的這個立場和您文章中提到的希望美國發揮的作用是類似的嗎?

8月14日,Lampton在《南華早報》發表評論。

**Lampton:**在《南華早報》的文章中,我認為特朗普政府需要避免——我認為——正在犯的錯誤。這個錯誤就是,暗示如果北京與華盛頓達成貿易協議,美國將對香港事件保持沉默並默認中國的行為。最初,特朗普似乎在説,如果他達成貿易協議,他對香港的興趣有限。現在,新的聲明似乎更清楚地表明,如果在香港事件中使用武力,這將使解決貿易問題變得更加困難。我認為,這是客觀真實的,而且公開表明這一立場是呼籲北京保持在香港事件中的剋制。

此外,無論(白宮)是否呼籲北京保持克制,作為一個冷靜的現實問題,國會和美國公眾(特別是在即將舉行的大選中)將通過中美關係中的一系列問題包括貿易問題來回應中國使用武力(處理香港問題)。在貿易問題上,國會尤其具有特別的憲法權限。

所以,最近的聲明是朝着正確的方向發展,但應該還可以更進一步。我認為未來的聲明應該客觀地描述使用香港以外的武力的後果——不是威脅,而是客觀描述。中華人民共和國(在香港問題上)使用武力不僅使貿易談判受挫,還會危及香港在美國法律的特殊地位。使用武力還會恐嚇到所有的中國鄰國,這將是一國兩制制度的喪鐘,並促使台灣更進一步靠近美國;更不用説還會在美國和歐洲的公眾中造成很多年的惡劣影響,如果不是幾十年的話。

與此同時,我希望看到美國政府敦促香港示威者不要使用暴力,破壞公共財產,干擾城市市政和民事職能的順利運作。

張涓:在中美兩國的各種挑戰中,哪個挑戰讓您最擔憂,對兩國關係最具有破壞性?

**Lampton:**最危險的挑戰是兩國首都以及兩國許多普通民眾所持有的、且不斷增強的一種信念,那就是在國家政策問題方面,每一方都在努力使對方國家的生活更加艱難。中國或美國都不再存有對對方的好意。

【本文原載於微信公眾號“大國策智庫”,採訪、翻譯為中美印象網站執行主編張涓,觀察者網已獲授權轉載。】