專訪尤金·羅根|阿拉伯之春”、“伊斯蘭國”與中東的未來

採寫|廉超羣、李海鵬

來源|新京報文化客廳(ID:iiiwenhua)

中東局勢一直是世界各國關注的焦點,阿拉伯問題是其中尤為重要的一環。但在談論阿拉伯歷史時,人們往往一味強調阿拉伯歷史上的種種衝突,尤金·羅根認為,這是錯誤的,湮沒了阿拉伯世界的引人入勝之處。

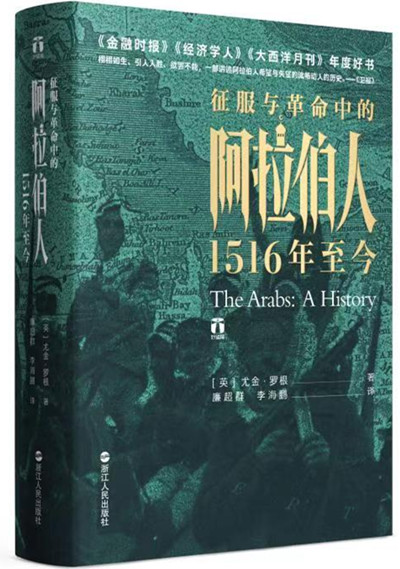

近期,牛津大學中東史研究教授尤金·羅根的著作《征服與革命中的阿拉伯人:1516年至今》由浙江人民出版社引進出版。該書從地緣政治和社會轉型的角度出發,深度梳理了五百年來阿拉伯人從擺脱外族奴役到建立主權國家和實現民族復興的曲折歷程,探究了當今阿拉伯世界諸多困境的歷史成因。

阿拉伯世界在過去五個世紀所經歷的種種,與全球其他地方的人所經歷的沒有什麼不同:民族主義、帝國主義、革命、工業化、城鄉移民、為婦女權益而鬥爭,所有這些人類現代歷史的宏大主題都在阿拉伯世界得到呈現。然而,也有許多元素讓阿拉伯人與世界其他地方的人有所不同:他們城市的樣貌、他們的音樂和詩歌、他們作為伊斯蘭教“選民”的特殊地位,以及他們對於民族社羣的概念——從摩洛哥延伸至阿拉伯半島。

尤金·羅根(Eugene Rogan,1960-),英國歷史學家,牛津大學聖安東尼學院院士、聖安東尼學院中東研究中心前主任,教授近現代中東史。其作品《奧斯曼帝國的衰亡:一戰中東,1914-1920》(The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East)和《征服與革命中的阿拉伯人: 1516年至今》(The Arabs: A History)已被引進翻譯出版。

阿拉伯世界是多元的,但又由基於語言和歷史的共同認同維繫在一起。他們是一個民族,同時也是許多民族。作為中東史研究的西方學者,尤金·羅根被阿拉伯的歷史吸引便是因為其豐富和多元。他的童年在貝魯特和開羅度過,後來在美國上大學時,對中東產生了興趣,從而學習了阿拉伯語和土耳其語,讓他能夠閲讀阿拉伯歷史的各種原始材料,宮廷記錄和編年史、檔案文獻和手稿、日記和回憶錄。

除了原始資料,在撰寫這本書時,尤金·羅根也使用了生活在阿拉伯動盪歲月中的親歷者的敍述:從早年間的編年史,到大量來自知識分子、記者、政客、詩人、小説家、出名的與平凡的人的記錄。尤金·羅根認為,如果能夠基於“阿拉伯人對他們所生存時代的描述,通過他們的眼睛來看阿拉伯歷史”,會讓讀者對阿拉伯的歷史產生不同的看法。

2019年8月,《征服與革命中的阿拉伯人:1516年至今》(The Arabs: A History,以下簡稱《阿拉伯人》)中文版的譯者廉超羣和李海鵬通過電子郵件採訪了本書作者尤金·羅根,就作者的寫作意圖、理念、西方中東研究的流變,以及作者對中東歷史與現狀的看法和對中國中東研究的展望進行了提問,以期幫助中國讀者更好地理解這部作品。

尤金·羅根認為,阿拉伯世界今天距離擺脱外部勢力、實現獨立的目標,比其近現代史上的任何時候都要遙遠,因此他對阿拉伯世界充滿了同情。但他同時強調,同情並不意味着學者可以不加批判,要“同情地參與”——參與意味着用嚴謹和分析的方法來處理問題。談到“一帶一路”時,尤金·羅根表示,他希望通過各國學者對彼此工作的建設性批評,可以互相幫助,彌補彼此在研究外國社會方面的缺陷與不足。他更希望這本書能帶來更多對阿拉伯世界的理解,讓阿拉伯世界的歷史助力於建構不同文化之間的交流橋樑。

《征服與革命中的阿拉伯人:1516年至今》

[英]尤金·羅根,廉超羣、李海鵬譯

浙江人民出版社2019年7月版。

不能在孤立中東其他民族的情況下寫阿拉伯人的歷史

問:你為何選擇寫一部阿拉伯世界的歷史,而其他一些當代學者,如彼得·曼斯菲爾德(Peter Mansfield)、小阿瑟·戈德施密特(Arthur Goldschmidt Jr.)、威廉·L.克利夫蘭(William L. Cleveland)和詹姆斯·L.蓋爾文(James L. Gelvin),更傾向於將包括伊朗、土耳其、以色列在內的整個中東作為一個敍事單元?

尤金·羅根:“中東”作為一個地理單元,是歐洲人在20世紀創造的。歐洲政治家發明了這個術語來指代靠近歐洲的、由諸伊斯蘭帝國統治的西南亞和北非地區。從這個意義上講,“中東”只與現代史相關,是一個頗具任意性的概念。有人能寫17或18世紀的“中東”嗎?為什麼將土耳其和伊朗連同以色列和阿拉伯世界一起歸於中東,而將阿富汗甚至巴基斯坦等其他西南亞國家排除在外?土耳其在20世紀末試圖加入歐盟的雄心讓很多人質疑它是否仍然是中東的一部分。這樣的質疑也同樣適用於以色列,它直到1948年才成為一個國家,且聲稱自身在文化上更親近歐洲而非中東。

另一方面,阿拉伯人是一個有着近2000年曆史的獨特的民族社羣。在公元7世紀的伊斯蘭征服過程中,阿拉伯人從他們祖輩的家園阿拉伯半島出來,將他們的語言和宗教帶到了東地中海、埃及和北非。儘管穆斯林征服者佔領了南歐大部分地區,但1492年最後一批阿拉伯人被驅逐出西班牙之後,伊斯蘭教和阿拉伯語都沒有在南歐留存。但在西亞和北非,阿拉伯人一直是占主導地位的民族社羣,且延續至今。

我把阿拉伯人稱為一個民族社羣,並不是説所有的阿拉伯人都是一樣的,正如人們不會説所有的中國人或所有的印度人都是一樣的。和那些多元的亞洲民族一樣,阿拉伯人包含多個民族分支,他們説着不同的阿拉伯方言,有着不同的飲食習慣、建築風格和着裝規範。摩洛哥人、埃及人、巴勒斯坦人、伊拉克人、沙特人和也門人之間的文化差異再明顯不過了。然而,他們都會認為自己是阿拉伯人。

最後,我們不能在孤立中東其他民族的情況下寫阿拉伯人的歷史。從1516年到1918年,阿拉伯世界的大部分地區處於奧斯曼土耳其人的統治之下。1948年以色列的崛起主導阿拉伯世界的地緣政治直到今日。儘管如此,將阿拉伯人作為我的核心關注,使我能夠以一致的視角來書寫五個世紀的歷史。如果我試圖將視角擴大到整個中東,上述一致性就難以實現了。

1918年3月28日,費薩爾阿拉伯軍隊的一羣貝都因士兵在棕櫚樹叢中。保羅·卡斯泰爾諾的這張奧托克羅姆幹版彩色照片記錄了一些男子的臉,他們參與襲擊了希賈茲鐵路和麥加與大馬士革間的奧斯曼沙漠要塞。英國軍官T.E.勞倫斯,即著名的“阿拉伯的勞倫斯”,在他的經典之作《智慧七柱》中頌揚了這些襲擊。

問:一些評論家將《阿拉伯人》與菲利普·希提的《阿拉伯通史》(History of The Arabs)、阿爾伯特·侯拉尼的《阿拉伯各民族史》(A History of the Arab Peoples)相提並論,稱它們是三代歷史學家關於阿拉伯世界最具代表性的著作。你認為這個説法恰當嗎?你如何看待你這本書和這兩部作品之間的聯繫?

**尤金·羅根:**將我這本書同這樣經久不衰的經典作品相提並論讓我受寵若驚。我未能有幸見到菲利普·希提(他1978年去世時,我剛進大學不久)。而阿爾伯特·侯拉尼,我初次見到他是在1984年,1991年我進入牛津大學工作後,同他就他的學術研究展開了廣泛的交流,我一直將他視為研究近現代阿拉伯世界最傑出的歷史學家。

從很多方面看,他的權威作品《阿拉伯各民族史》是對希提《阿拉伯通史》的修訂。《通史》初版於1937年,直到20世紀80年代我在哈佛大學讀研時仍然是必讀書。到侯拉尼的時代,關於阿拉伯世界的歷史書寫已有了巨大發展,侯拉尼是第一位嘗試重新書寫一部從伊斯蘭教興起直到當下的綜合性阿拉伯史的學者。侯拉尼的作品在學界廣受好評,出版時恰逢1990年薩達姆·侯賽因入侵科威特,成了國際暢銷書。

我寫作《阿拉伯人》,是想對侯拉尼的傑作進行補充而非與其競爭。侯拉尼從伊斯蘭教興起開始書寫阿拉伯史,講述近現代史的章節相對較少,這讓我有機會用比他更詳盡的方式書寫近現代史。儘管如此,我認為支撐我和他的作品的歷史研究方法與理念是非常相似的。

同情並不意味着學者可以不加批判

問:你強調,你的這部作品基於“阿拉伯人對他們所生存時代的描述,通過他們的眼睛來看阿拉伯歷史”,並稱“偏向使用阿拉伯資料來書寫阿拉伯人的歷史是非常自然的”(第16頁)。在當代西方關於阿拉伯世界的學術書寫中,“通過阿拉伯人的眼睛來看阿拉伯歷史”是獨特的取向嗎?自愛德華·賽義德《東方主義》一書問世以來,中東研究領域日益顯著的解構歐洲或西方中心主義的趨勢對你有多大的影響?

**尤金·羅根:**非本土歷史學家在面對他們研究對象時的立場總是複雜的。作為一名在英國大學工作的美國公民,我非常清楚英國人在帝國時代和美國人在冷戰期間與21世紀對阿拉伯人犯下的歷史錯誤。當然,我受到了愛德華·賽義德的力作《東方主義》的影響。他論點的邏輯表明,西方歷史學家幾乎不可能超越這一歷史重負寫出關於阿拉伯世界的客觀、平衡的著作。

然而,賽義德並不想阻止我們對別人的歷史產生興趣的自然好奇心。相反,他想讓西方歷史學家對寫下的文字負責,並勸阻學者參與到政府損害亞洲和非洲人民利益的決策中去。我在寫作《阿拉伯人》時偏重使用阿拉伯資料,我認為,這是為了儘可能在我的寫作中達到上述平衡,也給西方讀者提供一個瞭解阿拉伯近現代史的寶貴視角。在2001年9月11日美國遭受襲擊和以美國為首的西方國家發動“反恐戰爭”之後,讓公眾從阿拉伯人的角度瞭解近現代史面貌顯得比以往任何時候都要重要。

我不會自稱是第一個在歷史書寫中偏重使用阿拉伯資料的學者。有大量基於阿拉伯檔案、手稿和出版資料的重大學術成果,我在寫這部書時參考了其中很大一部分。但我強調了這一點,這樣讀者才會意識到,他們是通過阿拉伯人而非佔據主導地位的大國的視角來看近現代史的。

問:你認為在書寫他者歷史時同情是必要的嗎?若是,你在寫《阿拉伯人》時是如何平衡同情和客觀的?

**尤金·羅根:**我總是鼓勵我的學生在寫作時對他們的研究對象持有同情。我認為同情是必要的。有關中東的學術研究中,最糟糕的作品是那些對阿拉伯人或伊斯蘭教懷有敵意的人以“瞭解你的敵人”的分析形式寫成的。這種敵意所依託的往往是對研究對象有限的第一手知識。我對阿拉伯世界的基本同情在很大程度上源於這樣一個事實,那就是自1971年以來,我在中東生活過、學習過或教授過有關中東的知識。我去過該地區的大多數國家,同當地人建立了持久的友誼,拜會了學者和政治家,我從他們身上受益良多。此外,我自認為對阿拉伯世界中那些投我以信任和友誼的人負有責任。

然而,同情並不意味着學者可以不加批判,因此我強調同情地參與(engagement)。參與意味着用嚴謹和分析的方法來處理問題。説出全部真相至關重要,不要去迴避、刪減棘手的史實。僅舉一個例子,在寫1967年6月戰爭之前、期間和之後埃及政策的歷史時,如果不去批評備戰不夠認真,不去批評納賽爾和其他阿拉伯領導人向公民撒謊,在遭遇徹底失敗後幾天反而宣稱勝利,那是不誠實的。這是一段痛苦的歷史,但如果歷史研究要實現其初衷,就必須講出來。

我也知道,在許多阿拉伯國家,歷史學家沒有國外學者那樣的自由去書寫那些他們的苦痛歷史。在參與阿拉伯世界的歷史辯論時,西方學者可以做出的貢獻是討論許多阿拉伯國家政府阻止本國公民提出的問題。當我們的書被翻譯成阿拉伯語時(《阿拉伯人》2012年被首次翻譯成阿拉伯語出版),我們可以為阿拉伯世界的歷史辯論做出有益的貢獻。

在1974年11月13日受邀在聯合國大會發表演講期間,巴解組織主席亞西爾·阿拉法特享受了國家元首級別的待遇。以色列代表團從其前排座位上集體退場,以示抗議。“今天,我來到這裏,一手拿着橄欖枝,一手拿着自由戰士的槍,”他在座無虛席的大廳中説道,“不要讓橄欖枝從我手中滑落。”

阿拉伯世界的獨立目標,比任何時候都要遙遠

問:你為何選擇1516年作為全書敍事的起點?奧斯曼帝國統治的遺產,對阿拉伯世界歷史進程產生了何種影響?

**尤金·羅根:**我想寫一部阿拉伯人的近現代史。在我看來,1516年奧斯曼帝國征服阿拉伯世界是這部歷史自然而然的開端。首先,火藥軍隊(奧斯曼帝國)戰勝依靠鋼鐵武器的騎兵(定都開羅的馬木魯克王朝),標誌了從中世紀到近現代的過渡。其次,奧斯曼帝國統治阿拉伯世界直到20世紀。因此,奧斯曼帝國充當了阿拉伯世界和歐洲現代國家之間的中間人,後者基於18世紀啓蒙運動的思想和工業革命的技術而生。因此,在討論19世紀的改革之前追溯阿拉伯-奧斯曼史的完整面貌是很重要的,這些改革塑造了阿拉伯社會和奧斯曼帝國其他地區社會的方方面面。

最後,《阿拉伯人》背後的一個大主題是,阿拉伯人不得不在其近現代歷程中接受外國人的規則。在伊斯蘭興起之後的幾個世紀裏,阿拉伯人是佔統治地位的力量,他們基於阿拉伯的首都施以統治:大馬士革的伍麥葉王朝、巴格達的阿拔斯王朝、開羅的法特梅王朝和馬木魯克王朝。從1516年奧斯曼人征服開始,阿拉伯人開始被外國的首都統治:始於1516年的伊斯坦布爾、歐洲帝國主義時期的倫敦和巴黎、冷戰時期的華盛頓和莫斯科。1516年奧斯曼人的征服是這一趨勢的起點,直到今天,阿拉伯人仍在為主權和獨立而鬥爭。

問:你在書中為何花了很大的篇幅勾勒阿拉伯民族主義的興衰,而在當前的中東政治中,我們觀察到的卻是阿拉伯世界日益碎片化、國家間力量日益失衡、矛盾日趨尖鋭的趨勢?如何看待阿拉伯民族主義遺產在當今阿拉伯政治中的影響?

**尤金·羅根:**在過去的一個世紀裏,阿拉伯民族主義對阿拉伯世界人民的吸引力怎麼誇大都不為過。許多人認為,第一次世界大戰後英國和法國強加給阿拉伯世界的邊界是為了分裂阿拉伯人,以便讓歐洲帝國統治他們。阿拉伯民族主義者認為,阿拉伯世界只有超越阿拉伯國家之間人為的邊界,統一為一個共同的超級國家,依靠人力和自然資源成為現代世界的強國,才能確保主權和獨立。

然而,事實證明,阿拉伯國家的團結不可能實現。埃及和敍利亞在1958年至1961年之間的短暫聯盟完全失敗,這表明阿拉伯國家已經發展出了不同的政治文化,形成了各自的利益,與建立更廣泛的聯盟構成對立。此後,雖然阿拉伯各國政府繼續使用阿拉伯民族主義的語言,但民族國家的現實利益才是至關重要的。在1967年阿拉伯戰敗後的幾十年裏,阿拉伯世界的許多人對阿拉伯民族主義不再抱有幻想,開始轉向政治伊斯蘭主義。然而,最近的兩個事態發展表明,阿拉伯民族主義的吸引力並沒有完全消失。

2011年,民眾抗議運動席捲阿拉伯世界,導致突尼斯、埃及、利比亞和也門的長期統治者被推翻。突尼斯和埃及的“革命”鼓舞了阿拉伯人民,北非、中東和阿拉伯半島各國民眾採用了同樣的策略與口號。雖然2011年沒有人呼籲阿拉伯團結,但2011年阿拉伯民眾在目標上的團結比20世紀50年代納賽爾主義達到頂峯時更甚。

“伊斯蘭國”運動在伊拉克和敍利亞的興起也利用了阿拉伯民族主義者的訴求,即取消歐洲帝國主義列強強加給阿拉伯世界的國家邊界。當“伊斯蘭國”在2014年夏天佔領跨越伊拉克和敍利亞的領土時,他們聲稱粉碎了1916年英法簽署的旨在分割阿拉伯領土的《賽克斯-皮科協議》。雖然“伊斯蘭國”用伊斯蘭而不是阿拉伯民族主義的説辭為自己的行動辯護,但他們顯然是通過回應阿拉伯民族主義的一個基本訴求來為自身的行動爭取合法性。

問:你在《阿拉伯人》中寫道:“從1517年起,阿拉伯人將通過外國首都制定的規則來協商他們的國際地位,這一政治現實將被證明是現代阿拉伯歷史的一個決定性特徵”(第26頁)以及“他們尋求脱離外部勢力的控制”(第7頁)。但我們今天似乎看到外部勢力對阿拉伯世界的滲透和干預越發明顯。在一個政治多極化、新自由資本主義全球壟斷的時代,你怎樣看待阿拉伯世界政治、經濟的自主性問題?

**尤金·羅根:**我相信,阿拉伯世界今天距離擺脱外部勢力、實現獨立的目標,比其近現代史上的任何時候都要遙遠。2011年阿拉伯世界的抗議活動一度燃起希望,但該地區已被內戰和國家間衝突所摧毀。在卡扎菲獨裁統治結束後,利比亞依賴國際社會協助解決衝突、建設國家。自2003年薩達姆·侯賽因被推翻以來,伊拉克一直面臨外國佔領和內部分裂。一批外國勢力介入了敍利亞內戰,破壞了這個國家的城市結構,導致該國一半的人口流離失所。沙特阿拉伯和阿聯酋介入也門內戰,以防止伊朗勢力在阿拉伯半島南部蔓延,卻引發了人道主義災難。卡塔爾仍然受到鄰國的封鎖,因為這些國家認為卡塔爾的政策損害了他們的利益。伊朗與一些阿拉伯鄰國(及以色列)之間的緊張關係加劇了人們對未來爆發衝突的擔憂。

2019年,阿爾及利亞和蘇丹的新一輪民眾抗議表明,整體來看,阿拉伯世界將進一步走向不穩定。阿拉伯世界各處,人們遭受的苦難和破壞超過了該地區內部衝突化解和國家重建的手段所能應對的程度,這使得阿拉伯人更加依賴國際社會的協助。對新自由主義資本主義而言,上述這些發展並沒有使阿拉伯世界具有特別的吸引力,但可以想見,外部大國會將衝突化解和重建援助作為加深它們對該地區的影響與控制的途徑。對於21世紀的阿拉伯人的發展趨勢,我很憂心。

伊拉克軍隊急於在慘烈的地面戰爭開始前撤離科威特,徵用了大量卡車和汽車。在科威特向北通往伊拉克的80號高速公路上,數以千計的伊拉克車輛在完全暴露的情況下被美國戰機擊毀,這條公路也因此被稱為“死亡公路”。過度的殺戮引發了國際社會的譴責,也迫使美國總統喬治·赫伯特·沃克·布什於1991年2月28日終止了“沙漠風暴”行動。

過去十年中,巴勒斯坦問題一直被忽視

問:“阿拉伯之春”給阿拉伯人帶來了短暫的狂喜和變革的希望,但很快演變成衝突、戰鬥、舊制度的迴歸、非國家認同的重興和派別暴力的升級。對於許多阿拉伯人來説,現在“阿拉伯之春”這個詞似乎已成為憤世嫉俗的對象。當你更新《阿拉伯人》以納入“阿拉伯之春”時,它是如何影響你最初的敍述的?你是否調整過之前對阿拉伯歷史的觀察?你如何評價在阿爾及利亞和蘇丹爆發的新一輪反政府抗議活動?

**尤金·羅根:**我寫《阿拉伯人》是在2005—2008年間,為了回應喬治·W.布什政府時期美國對中東的政策。“9·11”襲擊後的“反恐戰爭”、2001年入侵阿富汗和2003年入侵伊拉克,以及新保守主義對中東民主的推動,讓阿拉伯世界蔓延起一種特別的無力(powerlessness)感。黎巴嫩記者和知識分子薩米爾·卡希爾在《身為阿拉伯人》一文中描述了這種無力感,他在文中呈現了整個阿拉伯世界普遍持有的絕望情緒。“阿拉伯人民被一種無力感籠罩,”他寫道,“他們無力去壓制一種感受,即你只不過是全球棋盤上卑微的棋子,即使棋局正在你的後院裏進行。”我在《阿拉伯人》的序言中引用了卡希爾的文章。

隨着2011年“阿拉伯之春”的爆發,無力感被賦力(empowerment)感所取代,不僅突尼斯或埃及人民團結起來反對政府,而且中東和北非各處的阿拉伯人民也團結起來。示威者眾,這讓他們獲得了勇氣,認為民眾示威規模太大,當局無法鎮壓。他們呼籲自由和社會公正,並相信通過推翻獨裁者,人民將控制政府並實現這些合理的要求。我在2012年出版的《阿拉伯人》平裝本的後記中反思了這些歷史性的變化,並以近乎欣喜的樂觀態度結尾。

不幸的是,“阿拉伯之春”以悲劇收場。反“革命”力量在巴林推翻了抗議運動,在埃及扶持武裝部隊最高委員會主席掌權。利比亞和也門獨裁統治的倒台以及敍利亞反對巴沙爾·阿薩德的起義,製造了權力真空,填補者是持槍者而非政治活動家。伊拉克和敍利亞國家的崩潰催生了一個暴力的哈里發國,自詡為伊拉克和敍利亞的“伊斯蘭國”。在這最新一版中,我需要重審自本書首次出版以來的十年間阿拉伯世界的快速變化。遺憾的是,樂觀的結局並不存在。阿拉伯世界面臨着嚴峻的挑戰,未來幾年內衝突化解或重建的前景渺茫。

自最新版出版以來,一波新的民眾起義推翻了阿爾及利亞和蘇丹長期執政的統治者。抗議者非常清楚他們的阿拉伯鄰國在2011年面臨的風險。阿爾及利亞和蘇丹的抗議者能否像突尼斯一樣,產生一個領導層,讓國家像突尼斯那樣安全地過渡到代議制政府?或者,這樣的領導是否會面臨被兩國拒絕下台的軍方或舊制度勢力逮捕的風險?我希望未來版的《阿拉伯人》將表明,蘇丹和阿爾及利亞同突尼斯一樣實現了和平過渡,而不是像2011年後阿拉伯世界其他國家那樣屈服於反“革命”或陷入內戰。

問:在後“阿拉伯之春”時代的中東政治中,你是否覺得巴勒斯坦問題面臨着被邊緣化的危險?你認為當前中東地區的動盪對巴勒斯坦人民意味着什麼?

**尤金·羅根:**毫無疑問,在過去十年中,巴勒斯坦問題一直被阿拉伯人和國際社會忽視。沒有了要求尊重巴勒斯坦人權利的外部壓力,以色列總理本傑明·內塔尼亞胡領導的右翼聯合政府誓言要阻止巴勒斯坦國的建立。特朗普政府削減支持巴勒斯坦難民的聯合國機構的資金,關閉巴勒斯坦權力機構在美國的辦事處,將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷,承認以色列吞併戈蘭高地(1967年被以色列佔領的敍利亞領土),從而進一步削弱了巴勒斯坦人的地位。巴勒斯坦和國際社會中的許多人質疑成立獨立的巴勒斯坦國是否可能,並主張支持兩個民族的“一國解決方案”(其中阿拉伯人和猶太人在以色列享有共同的公民權利),而不是國際上普遍認可的“兩國解決方案”,即巴勒斯坦和以色列兩個主權國家和平共處。

當然,認為以色列人會接受“一國解決方案”是完全不切實際的,因為阿拉伯人口很快就會超過猶太人口,因此巴以衝突最現實的結果仍然是“無國家解決方案”。在這種解決方案中,巴勒斯坦人民被剝奪了合法的政治權利,並無限期地生活在以色列的完全控制之下。這是一個導致暴力和不穩定的模式,但以色列和國際社會似乎都願意接受。

1982年8月22日,巴勒斯坦戰士登上卡車駛往不遠處的貝魯特港,在那裏他們將登船開啓流亡之旅。自從1970—1971年巴解組織被逐出約旦以來,貝魯特就一直是巴勒斯坦人反抗以色列武裝鬥爭的中心。巴勒斯坦戰士宣稱在抵制以色列人圍攻的戰鬥中取得了勝利,他們是在巴勒斯坦旗幟和阿拉法特的畫像之下,攜帶着武器撤離貝魯特的。

中國對中東的研究可以為全球學術交流做出貢獻

問:在“一帶一路”倡議的大背景下,中國高校和科研院所對開展包括中東研究在內的區域研究表現出普遍的熱情。在你看來,中國的中東研究如何從東方學的傳統和歐美區域研究的興起與發展中獲得啓示和借鑑?中國的政策制定者如何從歐美與中東接觸的歷史中吸取經驗和教訓?

**尤金·羅根:**中國對區域研究特別是中東研究的興趣日益增長,讓我備受鼓舞。這波中東研究的新浪潮,使我和我的西方同事能夠以前所未有的方式與中國同行接觸。今天中國區域研究的興起與20世紀50年代英美的區域研究的建立有相似之處。

在西方,各國政府鼓勵大學培養具有語言技能並全面瞭解具有地緣戰略價值地區的歷史、政治和社會的專家,來協助政府和私營部門維繫與拉丁美洲、非洲和亞洲強有力的貿易關係。在中國,“一帶一路”倡議覆蓋的投資區域與中國高校區域研究的重點對象明顯相關。但中國與英美區域研究間存在重要差別。英國發展區域研究,是憑藉其在亞洲和非洲的帝國主義經驗,而美國則受到冷戰的驅使,以遏制蘇聯在拉丁美洲、非洲和亞洲的影響。這種帝國主義或超級大國對抗的歷史破壞了區域研究的學術正直性,而中國沒有這樣的歷史。

然而,我認為,對中國而言,借鑑西方的經驗教訓將是明智的選擇,這可以避免被指責為薩義德在他那部影響深遠的書中所描述的“東方主義”。中國學者應該學習他們所研究地區的語言,並投入大量時間去這些地區生活,以深刻了解這些地區的文化和社會。區域研究專家必須準備向他們對象地區的居民學習,這樣才能保持對當地主人的尊重。在我看來,最好的區域研究學者是那些精通對象地區語言、在對象地區生活時間最長且在對象地區社會中擁有最廣泛關係網的人。

此外,中國學者應該為全球學術交流做出貢獻。我不願把我自己的語言英語強加給我的中國同事,但向國際受眾分享研究成果非常重要,而英語已經成為全球學術語言。我相信,對於共同感興趣的地區,西方學者如果能瞭解到中國學者的學術成果,將獲益匪淺。我認為與全球學者的交流也將有助於提高中國區域研究的質量。理想的情況是,通過我們對彼此工作的建設性批評,我們可以互相幫助,彌補彼此在研究外國社會方面的缺陷與不足。

在開展“一帶一路”建設後,中國在世界上的投資規模越大,就越容易受到投資對象地區政治動盪的影響,其經濟角色變得越發政治化的風險也就越大。西方的區域研究專家的資政情況非常複雜。西方區域研究的經驗表明,當學者捲入政府的權力政治時,大學要保持學術正直性是多麼困難。這是愛德華·賽義德《東方主義》關注的核心問題,也是近幾十年來許多西方學者自我批評的根源之一。

在某種程度上,上述幾點思考塑造了《阿拉伯人》。我的敍述方式,我對阿拉伯資料的依賴,我對生活在近現代歷史塑造的世界裏的普通民眾境遇的同情,我對過去兩個世紀的大部分時間裏使阿拉伯人受西方鉗制的那種權力關係的譴責,是我個人幾十年來與阿拉伯世界接觸經歷的反映。我希望這本書是對近現代阿拉伯歷史的誠實敍述。我也希望它能帶來更多的理解,使歷史可以助力於在不同文化之間架起橋樑。基於這個原因,當看到這本書的中文版面世時,我由衷地高興,並期待獲得中國讀者的反饋。

本文原載於微信公眾號“新京報文化客廳”,觀察者網經授權轉載。