張維為《這就是中國》 第34期:可能影響世界的中國理念(二)

【中國政權合法性敍述的核心理念就是民心向背,得民心者得天下。理解了這一點,對於提升西方國家的治理水平非常有幫助。

西方人總喜歡用“民主還是專制”的分析範式,並借其推動顏色革命;但我主張用“良政還是劣政”來代替。中國崛起的成功經驗表明:不管什麼政治制度,最後一定要落實到良政善治、以人為本、勵精圖治才行。

中國通過政治制度創新,產生了一種選賢任能的制度安排,很大程度上實現了“上上策”和“下下策”的結合,既能選出久經考驗的優秀領導人,也有下下策的退出機制,兩者結合在一起。

在9月9日東方衞視《這就是中國》第34期節目中,主講嘉賓、復旦大學中國研究院院長張維為教授延續上期節目,闡述了另外三個可能影響世界的理念:民心向背、良政善治和選賢任能。

觀察者網整理節目演講全文,以饗讀者。】

張維為:

上次和大家探討了三個中國理念:實事求是、民本主義、整體思維,今天想再和大家探討三個中國理念,首先是民心向背,繼續上次的順序,這應該是第四個中國理念。

記得幾年前我去布魯塞爾歐盟總部,參加一個關於中國政治改革的國際學術研討會。當時一位歐洲學者直截了當地問我,中國政府的產生過程,不是通過多黨競爭,不是通過普選,怎麼具有合法性?

我笑了,我問他,如果你這種話語也能夠成立的話,那是不是美國的開國元勳都沒有合法性?因為他們根本沒有經過任何普選,就自稱代表美國人民。實際上美國現在最不受公眾信任的政治人物就是他們的國會議員,但他們是選出來的。所有西方國家都是在基本完成現代化之後才開始實行普選的,那麼我們是不是可以推論,在實現現代化以前,西方各國政府都不具備合法性?

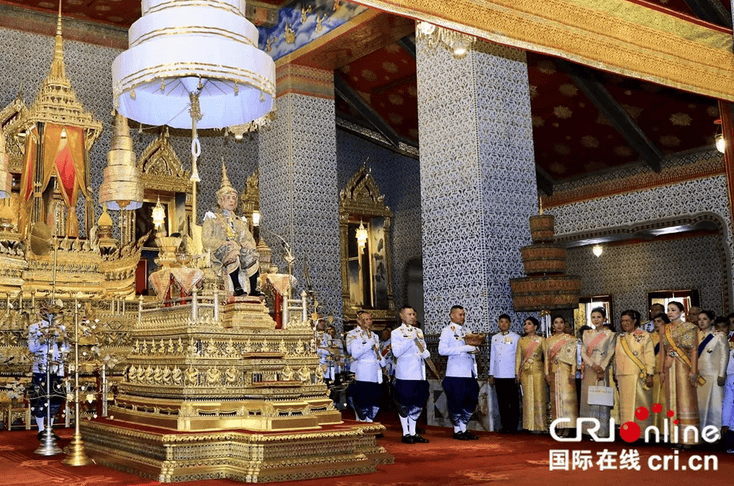

像泰國這樣的國家,採用西方民主制度,但選來選去,選出來的人的威望從來不可能超過泰國國王。泰國國王的合法性從哪裏來的呢?對不對?我問他類似這樣的問題,他沒法回答。

泰國國王加冕大典

所以我覺得一個國家的政治話語非常重要,特別是涉及到所謂政權合法性的敍述。如果沒有自己的話語,那連你執政的前提它都可以給你抽走。我對歐洲學者説,**中國政權合法性理念形成的時候,美國還不存在,英國也不存在。****中國政權合法性敍述的核心理念就是民心向背,或者叫得民心者得天下,失民心者失天下。****理解了這一點,對於提升西方國家今天的治理水平都非常有幫助,**他們還不懂這個概念。

民心向背是中國人自己的政治哲學概念,非常重要。民意和民心是兩個既有聯繫但有一定差別的觀念。一般來講,民意大致指的是公眾輿論,英文我們可以用“Public Opinion”,但民心是指宏觀意義上的人心向背,英文我一直沒有找到最好的表述方法,有一個比較接近的,叫做“Hearts and Minds of the People”,還不夠準確,但一時還沒有找到更好的譯文。

實際上我們的先哲孟子早在2000多年前就提出了,“得其心,斯得民矣”。中國人講民意如流水,民心大如天,也就是説民意很重要,但民心是更重要的。民意它有時候可以反映民心,有時候不能反映民心。以我們今天這個互聯網時代為例,**民意可能在一個小時左右的時間內就發生變化,**在人人都是自媒體的時代,每天都有輿情事件。但我們發現很多人都認為要讓子彈飛一會兒,因為輿情很快就會反轉。

但民心是一個不同的概念,**民心是一個相對穩定的東西。如果用現代政治學的話語來表述的話,我想它指的就是廣大人民發自內心的理解和支持,背後是人民的整體利益和長遠利益。**這種跨長度的歷史眼光和整體思維能力,是中華文明的獨特產物。正因為我們有這種跟西方不同的合法性論述,絕大多數中國人把國家長治久安、國運昌盛放在一個十分突出的地位。

所以我們不得不佩服中國古代先哲的智慧,**一流的治國理政應該是民心治國,而非簡單的民意治國。**民意治國往往就是美國資深媒體人加德爾森説的“即時新聞的暴政”,也是西方今天政治制度下難以解決的一些問題,像是短視政治、民粹主義出現的主要原因。從過去數十年情況來看,以中國為例,即使受到互聯網民粹主義的壓力,但總體上,中國執政者在大多數情況下還是可以實行民心治國。這是中國得以進行中、長期規劃,甚至為下一代的發展進行規劃,從而避免像西方很多國家那樣,只能規劃一百天甚至更短的時間,或者最多規劃到下一次選戰。

得民心者得天下中的“天下”概念是與民心相連的,也是與“為公”相連的,這也是對我稱之為中國古代樸素社會主義的思想傳承。中國古代先哲幾乎都懷有“天下為公”的理想追求。日本有位著名的中國思想史學者溝口雄三,他這樣説,中國人提出天下為公的思想是在東漢時期,在中國歷史上,天下為公對中國皇帝和朝廷是一種制約,也是一種激勵。這種傳統一以貫之,甚至延續至今。此外,中國歷史上的科舉制度,“為官一任,造福一方”的政治文化,背後也是天下為公理想。一旦一個朝廷被廣泛地認為它在謀私,而不是在為公,那麼它就失去了天命。一個朝代的動盪,甚至更替就可能開始了。

中國歷史上朝代更替經常是一個暴力的過程,而中央政權的每次更替,往往給中國社會帶來巨大的生命和財產損失。所以一般老百姓不太希望看到頻繁的政權更替,人們普遍憎恨動亂,希望國家長治久安,國運長盛不衰。政權更替一般是發生在中央政府徹底失去民心之際,否則多數人都期盼國家長治久安,漸進改良往往是民心的主流。至於我講的文明型國家,幅員遼闊,人口眾多,國情複雜,和它形成的文化傳承有關。我也認為這是我們今天全面超越西方模式的一種核心競爭力之一。

有人認為只有採用西方的政治制度,才能保證國家的長久治安,這完全不符合歷史事實。中國歷史上200到300年的朝廷是常見的政權延續時間。而西方文明,坦白説,近代文明也就是過去兩三百年,這當中經歷多少跌宕起伏。從無數次的殖民戰爭,到大規模的奴隸貿易,到滅絕印第安人,從法國大革命到憲章運動,到美國南北戰爭,到幾乎使西方文明毀於一旦的兩次世界大戰,都説明了這一點。

**另外我們還有“水可載舟,亦可覆舟”的理念,這是對統治者的警示,唯有勤政敬德,才能保持統治的合法性。**我想,這就是中國的社會契約論,比法國哲學家盧梭的理念要早2000多年。中國民心向背的理念,對於西方推動所謂民主化模式是一個巨大挑戰。因為中國的這個理念對治國理政水平的要求遠遠高於西方政治模式對治國理政水平的要求。

盧梭《社會契約論》,1762版。圖片來自維基百科

這就涉及到我想講的第五個中國理念“良政善治”,也可以簡稱為良政,英文可以表述為Good Governance。對於良政善治,國際社會還沒有形成普遍接受的定義。一些西方國家想壟斷這個概念的定義,這是不能接受的。因為遠在西方現代國家形成之前,在西方現代政治學形成之前,中國古代先哲關於良政善治的論述和實踐已經非常豐富了。這種追求良政善治的傳統源於中國古代先哲一直懷有追求完美社會的這種理想。比如,《尚書》中寫道“德為善政,政在養民”,《論語》中也有“政者,正也”,《道德經》中的“正善治”,《孟子》説的“民為貴,社稷次之,君為輕”等等。我想都體現這種追求完美社會的理想。

從世界政治歷史的比較來看,有位歷史學家叫許倬雲,他就認為中國文化代表了追求完美社會的一端,印度文化代表着尋求解脱的一端。西方歷史上的主流也主要是尋求超越現實世界的救恩與解脱,一直到西方經歷所謂啓蒙運動、人本主義思想開始抬頭以後,才轉而追求現實世界建立完美的社會。

換言之,無論從文化傳承來看,還是從源遠流長的治國理政的實踐來看,中國人對治國理政應該是最有發言權的,所以我們要當仁不讓。

這裏我還要補充一點,良政另外一個表述就是叫善政。我們古人在《尚書》裏面就使用過“德惟善政”,但我個人還是傾向於現代漢語中使用的良政或者良政善治,而不一定使用善政,為什麼?因為隨着漢語本身語言的演變,“善”字在現代漢語中的首要含義已經是“善良”。今天我們如果使用善政,可能會被誤解成善良的政治,甚至是老好人的政治。稍有政治常識的人都知道,這是無法實現真正的良好治理或者良政的目的的。所以完全作為我的一家之言,今天漢語中良政更準確地表達了古代講的善政的意思。另外良政這個概念在英文表述中也和Good Governance非常吻合,所以便於國際交流。

對於普通民眾來説,中國人講的“以人為本”、“勵精圖治”,就是中國人理解的良政。每一箇中國老百姓都聽得懂這種概念,外國人理解也不困難。基本的含義就是要想盡一切辦法做出一切努力,為了人民的利益,把一個地方治理好,把一個國家治理好。

我在不少場合講過一個觀點,很多西方人總喜歡強調所謂“民主還是專制”的這種分析範式。一些中國人也習慣套用這一西方範式來分析中國政治,所以老是讀不懂中國政治。在西方範式下,你發覺世界只剩下民主與專制兩類,它們是互相對立的,不是民主就專制,民主是好的,專制是壞的,民主的概念只有西方一家可以界定,別人是不能界定的。結果這個範式現在變成了我們已經看到的,西方慣用的推動顏色革命的意識形態工具。我覺得與其這樣,不如干脆使用一個更為中性的、更有解釋力的新範式,所以我一直主張用“良政還是劣政”來代替所謂“民主還是專制”。

**中國崛起的成功經驗表明:不管什麼政治制度,最後一定要落實到良政善治才行,落實到以人為本、勵精圖治才行。**良政可以是西方的政治制度,但目前來看總體上它們的治國理政能力在普遍下降。良政也可以是非西方的政治制度,中國就是一個成功的案例。中國模式雖有不足,但經得起國際比較。同樣,劣政也可以是西方的政治制度,這樣的例子比比皆是。當然劣政也可以是非西方的政治制度。

既然説到良政善治,我們就要探討**第六個中國理念“選賢任能”。**實現良政善治要有人才。中國古人説,為政之要,惟在得人,用非其人,必難致治。從思想傳承來看,事業成敗、關鍵在人的思想,在中國政治文化傳統中源遠流長,也是中國政治文化中一種深層次的心理結構。從普通百姓到幹部,在文化心理上都認為治國必須靠人才。

像西方那樣能説會道就可以競選擔任總統,與中國政治文化的深層心理結構是格格不入的。過去西方創造了一個神話,是“只要制度好,選個傻瓜也沒有關係”。但隨着中國模式,特別是選賢任能模式的崛起,今天還相信這個神話的人,估計自己也是傻瓜了。小布什八年治國無方,美國國力直線下降;希臘和冰島領導人治國無方,國家就走向破產。

從制度傳承來看,中國選賢任能制度也源遠流長,包括持續上千年的科舉選拔制度,在當時這是全世界最先進的人才選拔制度,後來被西方國家競相模仿。當然由於種種原因,科舉制度後來走向了僵化,直至被廢除。但治國理政需要靠人才、人才要有治國理政的經驗和資質,我覺得是中國人不可動搖的信念。

1985年,鄧小平會見加納元首羅林斯。後排左邊是張維為教授,擔任鄧小平的翻譯。

這裏我想與大家分享兩個親身經歷的故事,一個是鄧小平的一次談話,那是1985年9月18日上午,他會見加納國家元首羅林斯,我當時擔任翻譯。這是非常特殊的一天,因為那天中國共產黨召開一次全國代表會議,這是在兩屆黨代會即十二大和十三大之間舉行的一次會議,所以有些不尋常;用當時總書記胡耀邦的話説,有一些重大的問題要解決。會議的一個重要內容就是對中共領導班子做了重大調整,實現新老交替,我記得當時是葉劍英、鄧穎超、徐向前等十位老一輩革命家離開中央政治局,隨後李鵬、喬石、姚依林等六位領導人進入政治局,並決定一百三十一位老同志不再擔任中央委員、中顧委委員、中紀委委員,同時增加一大批新人進入中央領導機構。用當時鄧小平的話説,就是三個委員會的成員進退做得很好,特別是中央委員會的年輕化前進了一大步,一批老同志以實際行動帶頭廢除領導職務的終身制,推進幹部制度的改革,這非常好。鄧小平稱,這件事在黨的歷史上值得大書特書。今天回頭再看,1985年開始的廢除領導幹部終身制,對中國長治久安的意義,怎麼評價都不過分。

那天鄧小平在主持完會議開幕式後,就從會場步行到人民大會堂的福建廳會見羅林斯總統。他當時還沉浸在黨代會的氣氛中,所以一上來就主動對羅林斯介紹黨代會稱,我剛從會場過來,這個會議對我們來説很重要。然後他談到了中國發展中面臨的挑戰,他説我們建設中國遇到的問題,一個是經驗不足,還有就是人才不夠,這是我們的弱點,可能也是你們的弱點。接着,鄧小平向客人介紹了中國在人才包括領導人有序接班問題上的一些做法,比如培養人才,以及如何利用好現有人才。鄧小平還談到要從50歲左右和40歲左右、甚至更年輕的有大學學歷和實踐經驗的人羣中發現人才。回望過去,**以江澤民、胡錦濤為代表的一大批領導人,就在那個時間段選拔出來的佼佼者,當時甚至還在更大的範圍內選拔和培養大批30歲左右的青年幹部。將他們放到各種崗位上去經風雨見世面,接受各種考驗磨練,其中的佼佼者就組成了中國今天的最高執政團隊。**這是我想講的第一個故事。

第二個故事就是十八大召開前夕,美國《紐約時報》一位編輯給我來了個郵件,問我能不能就十八大寫一篇評論,所以我就熬夜寫了一篇。標題是《中國選賢任能制度對西方民主模式的超越》,今天再來讀這篇文章,一個字都不用改。

我當時寫了這麼一些話:世界上最大的兩個經濟體都在經歷最高領導人的換屆,這種巧合被西方媒體描述為一個不透明的共產黨國家與一個透明的大眾民主國家的鮮明對比;我認為這種對比非常膚淺,它實際上涉及的是兩種政治模式之間的競爭:一種是更強調選賢任能的模式,另一種是迷信選票的模式。相比之下,中國選賢任能的模式可能勝出。

中國最高決策機構及中共中央政治局常委的候選人,幾乎都擔任過兩任省委書記,或具有其他相應的工作歷練。在中國,治理一個省的工作,對主政者的才幹和能力的要求非常之高,因為中國一個省的平均規模幾乎是歐洲四五個國家的規模。

以即將接班的中國領導人習近平為例,他曾在經濟充滿活力的福建省擔任省長,後又擔任過民營經濟高度發達的浙江省的省委書記,後來又擔任過上海市委書記,上海是中國金融和商業中心,還有眾多強大的國有企業。換言之,在習近平擔任中央政治局常委之前,他主政過的地區就人口來算超過1.2億,就經濟規模而言超過印度;其後又有5年時間,以國家領導人的身份來熟悉整個國家層面的政治、經濟、軍事、社會等各領域的工作。

美國政治家林肯的理想是“民有、民治、民享”的政府,但在現實中這一理想並非輕易可及。美國的民主制度距林肯的理想還相當遙遠,否則諾貝爾經濟學獎獲得者斯蒂格利茨就不會批評美國的制度是1%的有、1%的治、1%的享。當然1%的説法也可能過於嚴厲了一點。

中國已成為世界最大的經濟、社會和政治改革的實驗室。中國這種“選拔加選舉”的模式,已經可以和美國選舉民主模式進行競爭。温斯頓·丘吉爾有過一句名言:“民主是最壞的制度,但其他已經嘗試的制度更壞。”在西方文化背景中,情況可能確實如此。很多中國人把丘吉爾這句名言意譯為“最不壞的制度”,如果用中國偉大戰略家孫子的話説就叫“下下策”,它至少可以保證領導人應該在離開政治舞台的時候離開。

然而,在中國儒家選賢任能的政治傳統中,政府應該永遠追求“上上策”或“最最好”的目標,力求選拔出最卓越的領導人。要做到當然很難,但這種努力不會停止。中國通過政治制度上的創新,已經產生了一種制度安排,這種制度安排很大程度上實現了“上上策”和“下下策”的結合,也就是説它能夠選出久經考驗的優秀領導人,同時也有下下策的退出機制,這兩者是結合在一起的。

正是在這個意義上,我認為中國選賢任能理念和制度安排是對西方模式的一種超越。

好,今天就和大家聊這些,謝謝大家。

問答環節

QA:主持人好,張教授好。如何能夠讓不同國家的不同宗教信仰的民眾能夠理解中華文化歷來講究是和而不同,求同存異?

**張維為:**中國是個超大規模的國家,從秦始皇統一之後就是一個大國,也是世界上人口最多的國家之一。人口一多,就會產生人均資源相對較少的情況。相對人均資源少,競爭比較激烈,美國人或者西方人相對來説,人均資源非常豐富,特別是經過戰爭、殖民主義等等。所以他們經常談自由,談權利。我們談權利與義務的平衡,這是不同的文化傳承。人均資源相對緊缺產生的文化特點就是求同存異,否則國家沒法治理。

我前面講到,退一步海闊天空,尋求共識,然後解決問題,最後大家利益都得到某種程度的保護和照顧。這是中國智慧的一部分。我們現在可以理解西方的文化傳承或者西方的智慧,也學習了一些,但西方現在還沒有充分理解我們的,但我們是完全可以解釋清楚的。我經常説,我們真的可以瀟灑一點,解釋到一定程度就可以了,現在產生強大的需求,他們要來理解我們,他不理解的話,就會覺得自己吃虧了。到產生這個需求的時候,就會真的來理解你,這時候再講,效果會非常好。而且這個時間會很快到來。

**許欽鐸:**這個確實理解不容易,不要説外國人,就包括咱們台灣省還以為我們吃不起茶葉蛋,現在正在吃榨菜。理解是很重要的一件事,也不容易,原來講“一帶一路”的時候,我就在想怎麼給外國人解釋,但西方卻將其描述成一種擴張主義,認為你在全球投資,是不是要搞軍事擴張?但他們不理解中國人的理念,達則兼濟天下,天下為公,這都是中國人骨子裏的觀念。我們有時候跟非洲的朋友交往時就會説,“苟富貴,勿相忘”,我們以前都很貧窮,中國經濟發展比較快的時候,我們也非常願意幫助這些非洲國家。只有瞭解中國文化了,才知道這個角色從哪裏來的。

QB:對於中國理念中的先攢錢後買房以及國外的先享受後還貸,您是怎麼看待的呢?

**張維為:**首先我認為中國人買房子、熱愛房產是文化基因的一部分。我用文明型國家來解釋,不知道你發現沒有,中國人到哪裏,包括在國外,第一代肯定是有錢就買房子。第二代幾乎還是這樣,第三代開始改變了,我不是説好還是壞,就是客觀評價。中國人買房不是簡單地學點西方經濟學的什麼收入比例,然後就買房子,沒這麼簡單,他有文化因素在裏面。有錢首先想到要買房子,背後是文化傳承,想改變都非常難。

第二個就是儲蓄,也是中國人的習慣,可能不適合現在在座的90後,經常有文章説都是月光族。但我相信深層次的文化基因改變是非常難的。可能你現在沒有開始儲蓄,過一定時間就會開始儲蓄了。中國人覺得欠着很難受,而且認為無債一身輕,覺得這個房貸還沒有還完,這房子還不是我的,首先要把房貸還完。

我可以講我比較熟悉的瑞士的例子,如果還完房貸的話,在瑞士屬於富裕階層,會徵一個税叫財富税。所以我碰到的瑞士人,好像沒有把房貸還完的。這就是文化差別。最極端的是美國人,美國人是能夠借債就借債,信用卡是借債,甚至恨不得辦十張信用卡,算好怎麼個借再還。

千萬不要以為借債很瀟灑,實際上對個人來講生活壓力很大,從國家來講也是如此。所謂借貸消費,包括政府層面的借貸和個人的借貸,背後都是信譽説明你能還得起;一旦還不起,像希臘國家破產,公務員工資、養老金都發不出。

總體來講,我肯定我們的文化,儲蓄多一點是對的,但同時隨着生活水平提高,適當的消費完全是可以的,何況現在政府也鼓勵消費。

連接貴州、雲南兩省的北盤江大橋。圖片來自新華網

QC:張教授好,主持人好,前兩年在網上有一個説法,中國是基建狂魔,大力發展基建,包括“一帶一路”其實也是屬於基建項目。我想到中國古代修坎兒井、京杭大運河,也是屬於基建項目,所以中國人喜歡搞基建是不是跟中國人的文化和性格有關係?

**張維為:**首先我覺得絕對是有文化關係的,古代修大運河跟我們今天建設的大項目,南水北調、高鐵網都是有聯繫的。中國這個文明型國家地域非常廣闊,需要一些大工程來解決民生,使民生更加便利,這是一以貫之的。特別是向國外介紹中國的這種超級工程時,本身已經非常震撼了,好多國外網站把中國偉大工程的照片或視頻一放,底下全是驚訝,説我們怎麼才能做到?我覺得可以把中國基建背後的故事説出來,説明這個對民生有多好,這種有戰略眼光的投資暫時可能沒有收益,但是中長期收益非常大。這就把我們的故事講得非常完滿了。

**主持人:**對,而且我覺得除了一種文化思維之外,還有一種能力,你想做基建狂魔也得有能力做基建狂魔,從古到今那麼多項目,如果沒有一個高度的有能力的中央政府,做不了。所以剛才張老師也説,如果西方想學,那也要把政府的整個治理效率提高,大家要把這個勁兒往一處使,所有的民意能夠全部體現為實際的舉措,最後才能夠建出來,要不然像美國修西海岸的那條鐵路,要這麼吵的話好幾十年也修不出,對吧?

**馬澤晨:**我覺得中國人在做一項事情之前,需要有一個基礎保障,再談每一步怎麼做。也就是説希望先把一個基本盤確定之後,再看資源怎麼調配。中國的這些大工程都需要有一定惠及人民的基礎作用,再同時調集社會資源去做,前提是這片土地上生活着足夠多的居民,一有需求,二有能力,然後在一個統一的政權領導下能夠把大工程做完。

QD:特朗普執政這幾年來,已經換了很多任國防部長,閣僚也一直在換,他在本國國內也因為內閣成員頻繁更換、沒有統一的外交政策而廣受批評。特朗普自行任命某些官員的合法性在哪?我想問的就是這個問題。

**張教授:**特朗普是一個很有意思的現象。不知大家發覺沒有,現在研究政治,突然發覺每天都有精彩的故事。當然其中一個就是特朗普,他每天的推特你不用全跟蹤,但總有一兩個很出彩。所以現在西方的説法是,不敢預測美國,不敢預測特朗普,誰都不知道會出什麼招。這背後暴露了美國政治制度設計的一個巨大問題。實際上就是我們講的盧梭之問,即在選舉那一天你是民主的,之後他做什麼你根本控制不了。想彈劾他非常非常之難。特朗普確實是政治素人,出現各種各樣的問題,但這是你本身的機制產生,沒有辦法,能怎麼辦呢?在中國,哪怕當過一個小科長,都知道有些事情該怎麼處理。上次《紐約時報》登消息説,特朗普總統泄露國家機密。後來我去查是怎麼回事兒,是説特朗普會見俄羅斯外長時,把恐怖主義組織IS的一個情況通報給他,呼籲一起反恐,但他把這個信息來源也告訴人家了。

只要在政府當過小科長都知道,什麼信息只能講結果,或者只能事實陳述,什麼信息可以講到什麼地步,這個信息源是不能透露的,因為這是打到IS內部的人員,但據説特朗普已經講出去了。所以《紐約時報》説這是泄露國家機密。但也沒有任何制度來懲罰他。

本文系觀察者網獨家稿件,未經允許,不得轉載。