茨瓦特:西方對中國人權狀況的偏見,來自他們的“心中之牆”-湯姆·茨瓦特

【9月9日-9月27日,聯合國人權理事會第42次會議在瑞士日內瓦召開。荷蘭人權研究院院長、烏德勒支大學著名國際法教授湯姆·茨瓦特參會並發表演講。觀察者網就中西人權對話等一系列問題採訪了茨瓦特教授。】

(採訪 翻譯/觀察者網 武守哲)

觀察者網:茨瓦特先生你好,這已經不是你第一次在日內瓦參加聯合國人權理事會的會議了。這個組織旨在全球範圍內加強促進和保護人權的工作。很遺憾的是,會議屢屢成為東西方意識形態交鋒的戰場。你能否分析一下,在何種程度上,人權議題被西方一些國家操縱為宣示意識形態高地的工具?

茨瓦特: 我們先來分析一下與會人員的構成。參會的並不一定都是以“國家”形態出現,還有很多民間活動人士、記者和高校的學者,以及某些非政府組織的代表人。他們其中絕大部分都認為1948年12月10日聯合國大會通過並頒佈的《世界人權宣言》是認同自由主義價值的,比如堅持個人主義,倡導個人獨立自治權和運用個人理性的權利。

但這批人都忽視了一個基本問題,那就是《世界人權宣言》的起草者們實際上有着不同的文化和宗教背景,比如有基督徒、伊斯蘭教徒、馬克思主義者、佛教徒和其他一些宗教信仰者,帶有不同的價值觀和世界觀,他們的想法和初衷是希望《世界人權宣言》能夠展示一種多元且開放的價值觀。

1948年12月,聯合國大會通過了《世界人權宣言》

但是現在和1948年不太一樣了,西方在人權問題上的嗓門特別大,辯論的時候咄咄逼人,這就遮蔽了當時《世界人權宣言》公佈時的那種“大格局”的特徵。作為一名國際法和人權領域的研究學者,我自認為有義務提醒公眾需要領會當時《宣言》產生的背景和初心。你提到的那種東西方在人權問題上對峙的現象確實是事實。但隨着美國退出世界人權理事會,新的組織架構正在逐漸出現。東西方,尤其是歐洲和中國的人權對話的渠道會越來越廣,問題也會越來越深入,對此我有信心。

**觀察者網:**中國代表團在聯合國人權理事會上一貫秉承公正客觀的立場,對西方國家拋來的很有攻擊性的人權問題以有禮有節的回擊。中國代表團不但代表中國,很多時候還承擔了眾多發展中國家在人權問題上的壓力,通過您的觀察,如何評價中國代表團的工作?

**茨瓦特:**中國代表團在促進國與國人權對話方面,尤其是組織不同國家的專家學者以小組形式討論人權難題上相當活躍。讓我很痛心的是,中國努力搭起來的人權之橋,很多時候被西方國家輕易拆毀。

中國有一句古話,叫“他山之石可以攻玉”,我覺得中國人在聯合國人權理事會上踐行了這一點,只有通過不斷的交流和實踐才能找到促進人權發展的最佳解決方案。而且中國代表團還推動了一些周邊有趣議題的深入探討。

2016年4月22日至23日,全國宗教工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。 新華社記者 龐興雷 攝

2016年4月23日,在全國宗教會議上,國家主席習近平提出了一個很重要的概念:**中國化。**認為這三個字是宗教融入和適應社會總體發展的關鍵性的任務。當時習近平主席在會議上提出“中國化”的三個關鍵點:要保持共產黨處理宗教問題的鮮明特色和政治優勢;要最大限度把廣大信教和不信教羣眾團結起來,積極引導宗教與社會主義社會相適應;要把宗教教義同中華文化相融合。

我勸西方人好好讀一讀習近平主席的這篇講話,這對他們自己國家思考如何治理宗教問題也是大有裨益的。

而且在中國同行的幫助和引導下,現在我申請了“穆斯林在中國和歐洲的本土化問題”這樣一個學術項目,深入研究這些問題,比在日內瓦會議上玩各種文字遊戲,打各種讓人厭煩的口水仗要重要的多。

**觀察者網:**八月中旬,聯合國人權事務某高級專員發表聲明,聲稱“對香港特別行政區正在發生的事件和最近幾天的暴力升級感到關切”,中國駐日內瓦代表團發言人反駁,認為“聯合國人權高專辦涉港言論罔顧事實,干涉中國內政,中方已向人權高專提出嚴正交涉”。您如何看待聯合國人權高專辦在有關香港問題上的言論,是否違背了《聯合國憲章》的某些宗旨和原則?

**茨瓦特:**香港問題已經被高度政治化了。按照西方媒體的描繪,現在的香港是一羣無辜且關心香港前途的年輕人為了伸張市民權利而和強大的國家機器對抗。毫無疑問,他們歪曲了基本事實!香港政府沒有彈壓這些年輕人遊行示威的權利,反而遊行示威的活動必須要在事前申請比得到合法批准,他們申請了嗎?又是誰給了他們動用暴力的權力?他們在到處縱火併且非法佔據公共設施,已經變成了一羣暴徒。在我的祖國荷蘭,看似民主自由,遊行示威也必須在事前得到批准,且要在警局報備才可以。

解決香港問題,需要香港政府和香港市民進一步溝通和對話解決,而不是反過來把它國際化。香港問題國際化的結果只能激化矛盾,使得雙方的關係變得更加複雜。

9月11日, 中國香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊11日在聯合國人權理事會第42次會議一般性辯論環節發言,強烈譴責近期發生在香港的違法暴力行為。 新華社記者 陳俊俠 攝

另外,我必須要提醒聯合國人權高專辦,1991年《香港人權法案條例》將《公民權利和政治權利國際公約》中適用於香港特別行政區的規定收納入香港特別行政區法律,並對附帶及有關連的事項作出規定,並且要定期提交報告。所以有關香港的人權問題,人權理事會是要走法定程序的,高專辦違反了基本的程序正義原則。

**觀察者網:**過去幾個月以來,新疆問題在日內瓦的人權會議上反覆被某些國家挑起,對此您寫了很多文章。其中讓我印象最深的一篇是《如何在反恐和穆斯林社區建設保持平衡》,讚揚了中國政府的治疆政策,您可否再具體闡述一下?

**茨瓦特:**恐怖主義是一個困擾全世界各國的問題,作為一個荷蘭人,我也希望荷蘭政府能有效保護自身公民的人身安全,對這個難題,所有國家都會有相應的反制措施,僅僅靠壓制是無法長遠的,我也不認同這個做法。西方也有很多國家在批評荷蘭政府監控和歧視穆斯林羣體。我們先把對荷蘭的批評放在一邊,看看還有沒有更好的抗衡恐怖主義的措施。中共新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢曾經説過反恐戰爭是一場“人民戰爭”,這對我的啓發很大。

**觀察者網:**可否結合您的祖國——荷蘭的一些反恐的具體經驗,談談中荷兩國有什麼政策上的共通點?

**茨瓦特:**張春賢書記的“人民戰爭”理念,讓我認識到“社區導向建設”的重要性,這是一種自下而上(bottom up)的政策實施方向。荷蘭清真寺的阿訇都會被定期找去談話,而且帶領年輕的穆斯林去各地宣講反恐理念,讓他們一開始就和極端思想相隔離。我們先思考為什麼這麼多荷蘭的年輕穆斯林去中東投奔了極端組織“伊斯蘭國”?他們在心理上的問題,其實可以從本土的社區內解決。比如説現實的人生意義、被需求感、組織認同度等等,如果他們在正常的社會上得不到滿足,就會慢慢變得極端。

目前為止,荷蘭的穆斯林社區建設還是成效相當顯著的,荷蘭的相關部門正在大力推廣一系列措施深化這項規劃,很多中國的同行告訴我,如果這個項目能在荷蘭成功,在中國應該同樣可行。

當然了,中國的新疆問題有其獨特的複雜一面,所以在政策事實上要做某種程度的調整。

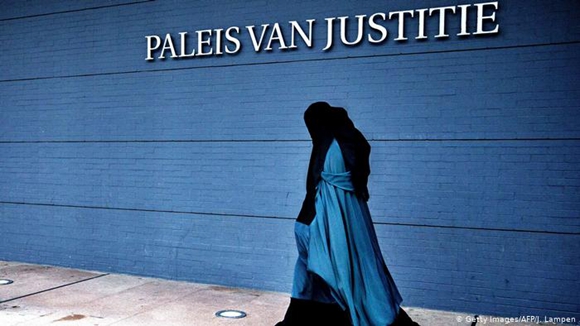

2019年1月8日,荷蘭立法禁止黑色蒙面布卡(Burka)罩袍

另外還要在指出一點,那就是中國和荷蘭都被某些人權學專家指責“監視公民”。現在的反恐措施,基於這樣一種假定:温和穆斯林被極端組織洗腦之後會變成恐怖分子。所以預防措施很重要。對於執法人員來説,他們面臨着艱鉅的任務,就是預判哪些行為特徵和外在表現可能導致穆斯林個體極端化。我有一個學術同行叫Arun Kundnai,他寫過一些學術論文,證明預防極端化的路徑一開始就走錯了路,當然是他的一家之言。總之,我認為自下而上的社區建設是相對來説更有效的辦法。

**觀察者網:**鑑於西方的偏見,應該存在兩個“新疆”:一個是您親身經歷親眼所見的新疆,一個是西方媒體口中的新疆。您曾在中國生活十多年,在您看來,兩者的差距有多大?您又如何説服其他學者去認識一個真正的中國?

**茨瓦特:**很多歐洲人眼中的新疆或者西藏,並非是近期一段時間才成為西方媒體口中描繪中的這個樣子。如果你留意過去十幾年他們對新疆的報道,就會發現他們總體的口徑和輿論導向差不太多,這些媒體需要在人權問題上給中國製造壓力,而且還可以鞏固其原有的對華報道基調,這是寫在他們操作手冊中的。

新疆地域廣袤,我也不敢説能瞭解多少,所以我只能敍述兩個基本事實。一個是在烏魯木齊和喀什等地,當地的居民多年前因為暴恐襲擊,生命和財產安全受到了嚴重損害;另一個是近些年新疆的局勢變得很平穩,這些正面積極的變化,也許只有真正被恐怖主義傷害到的西方人,才真正能感受的到。

説到和其他學者的交流,就不得不提大赦國際(Amnesty International)荷蘭部的主任愛德華·納扎爾斯基。幾個月前他對西方媒體口中的中國人權“事實”深信不疑,説中國政府在新疆“嚴密監視”維吾爾族人。他還説有一手資料,那麼這些一手資料是從哪裏來的呢?就是所謂的“流亡”在荷蘭,政治避難的極少數維吾爾族人,這些人的身份就已經決定了立場。除此之外,納扎爾斯基就再沒有其他堅實的證據,只得承認其他的信息渠道來自“聽説”。

茨瓦特教授接受CGTN採訪

我很難説最後是否説服了他。當年馬可·波羅的中國記載傳到歐洲,是否改變了當時歐洲人對中國的想象呢?也不能確定。在現在這個信息暢通的全球化時代,很多信息被遮蔽,其實不是通訊技術上的原因,而是來自他們的“心中之牆”。

**觀察者網:**我查找了您寫的一些學術論文,很多觀點讓我受益匪淺。比如説在探討人權問題時,必須要嚴肅考慮特定人羣的文化背景和其本土情境,而且您還強調,“法治”未必是解決人權問題的終極手段,因為法也是人造的。可不可以這樣説,在“人權”這個概念面前,“普世”和“國際化”是兩個虛幻的主題?

**茨瓦特:**我是法治社會的堅定支持者,法治意味着社會上的每個人都必須承擔法律規定的責任,享受法律規定的權利。我着重想指出的是,各國通往法治的路徑並不相同。以古代中國為例,傳統的法家強調是嚴峻刑法,對作惡者施以重刑懲戒,才能讓全民守法;而儒家學者則認為要以“禮”和“仁”為主,才能實現理想“治世”。

國際法也是一樣。所有的國家都要遵守《人權宣言》所宣示的基本人權戒律,但是要如何才能將其落實到實處,必須要考慮各國不同的文化、宗教背景和政治生態。西方發達國家已經有了一套成熟完善且著述甚明的法律體系,以此為根基貫徹他們的人權理念;而非洲大陸曾經長時間處於被殖民的狀態,很多國家還只能依靠習慣法和長期形成的社會公序良俗,每個國家都要找到符合他們自身發展的人權保障之路。

當然了,西方的人權觀察家們喜歡指責其他國家沒有“法治”,是否只有一套標準的“普世”法則才能履行人權義務(以所謂法律的名義)?換言之,普世主義者們如果把法律當成目的而非手段,且是單一貫徹人權實施的渠道,那麼我是不同意的。

**觀察者網:**前面您也提到了,去年6月份美國宣佈退出聯合國人權理事會,當時美國常駐聯合國代表黑莉説聯合國人權理事會“已經成了人權施虐者的保護者,是政治偏見的藏污納垢之地”,這是不是美國參與全球治理能力退化的一種信號?

**茨瓦特:**黑莉對人權理事會的批評太過火了。美國退羣並不能修補他們所認為的問題漏洞,但我認同黑莉的一點,那就是聯合國人權理事會的議程摻雜了太多政治遊戲,而且各國政要樂此不疲。必須要停止這麼做,否則的話整個理事會將變得毫無效率。

2018年6月19日,美國宣佈退出聯合國人權理事會,圖為美國常駐聯合國代表妮基·黑莉(@路透社)

美國的這一行為,在我看來標誌着原來由自由派主導的國際秩序在某種程度上的解體,這不但不是一件壞事,反而可能會催生新的“人權之橋”的重新搭建,比如習近平總書記提出的“人類命運共同體”理念,就可以在人權領域內大有可為。

除此之外,聯合國人權理事會還必須要在程序上改革,以對話取代對抗,同情取代批評,讓各國充分享有互相交換人權保障實踐的空間,我堅定地相信,在“人類命運共同體”理念的指引下,人權理事會將在未來發揮越來越重要的作用。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。