格雷厄姆·艾利森:新型“敵友”關係,是能描述目前中美關係最好的用詞

【日前,中美友好互信合作計劃協調人、復旦大學國際關係與公共事務學院副教授蔣昌建對話美國哈佛大學肯尼迪學院教授、著名國際問題專家格雷厄姆·艾利森,共同探討中美如何跨越“修昔底德陷阱”。精簡版對話已於2019年9月16日上海東方衞視《今晚60分》新欄目《與世界對話》呈現。】

在可預見的將來,中美的對手關係是結構性問題

**蔣昌建:**我們知道您曾在里根總統時期任國防部長的特別顧問,之後在克林頓政府擔任助理國防部長;同時您大部分時間在大學裏當教授。政府官員和教授這兩個身份讓您在看待中國、中美關係、國際問題時會不會有不同的觀點?

蔣昌建與格雷厄姆·艾利森(節目截圖)

**格雷厄姆·艾利森:**我一生中有很好的機會,讓我既能在政府中、也有在大學當中工作,但這其實是分開的。在大學當中,你需要和你在政府中的職位分離,否則很有可能導致你忘記你站在教授這個視點的問題。我想要追隨着我原來的老師基辛格的腳步:他是教授,但也有很多年在政府中任職。實際上,很多教職人員是這樣“兩條腿”走路的。

**蔣昌建:**我不知道接下來您用哪個身份的觀點來回答我的問題,但我希望您能發表自己的觀點。

**格雷厄姆·艾利森:**我很樂意提出我的看法,不過這也只代表我個人的觀點,並不代表美國政府、哈佛大學或是其他人。

**蔣昌建:**我們觀察到一個問題,就是怎樣去定位中美關係?這個問題到現在為止還理不出明確的頭緒。

我梳理了一下相關資料,在20世紀末,雙方都想建立“面向21世紀的建設性的戰略伙伴關係”,有時候也表述成為“合作伙伴關係”;到了2005年的時候佐利克有個説法,叫“負責任的戰略攸關方”,這個説法也得到中方比較積極的響應;到了2009年的時候,又提出“中美合作伙伴關係”,不過美方提出新的詞叫“戰略再確認”。奧巴馬其實不管間接的還是直接的,都會談到戰略合作伙伴關係。

但是到了2016年我們發現特朗普對於中美關係的定位又發生了非常大的變化:那就是將中國視為戰略對手,那麼根據您的觀察為什麼會出現這樣錯綜複雜的定位?而且到目前為止,我們還不清楚有沒有一個清晰的對中美關係具體的定位。

**格雷厄姆·艾利森:**這是一個很好的問題。整體上看,在美國的官方語言中,中國被描述成一個戰略伙伴。在克林頓政府、布什政府、還有奧巴馬政府期間,如果你看官方的發言,比如關於國家安全戰略的發言,中國被視為一個戰略伙伴。**但是到了現在特朗普政府時期,中國基本上在光譜的另一端,被視為一個戰略上的對手甚至是敵人,這是第一點。第二點,這不光是特朗普政府的觀點。我想你也知道,如果你看一下美國整個政界的話,不論是民主黨還是共和黨,你會發現這是一種對中國的新認識。**比如説民主黨參議院領袖查克·舒墨(Chuck Schumer),他對中國的表態經常比特朗普還要強硬。這樣一個對於中國和中美關係基本認識上的急轉彎非常令人驚異,但也確實是既成事實。

**蔣昌建:**那麼這個認識的急轉彎,實際上美方每隔8年都來一次,或者是每隔4年。相比之下,中國的外交政策、對美政策相對穩定很多。尤其讓人困惑的是:特朗普上台之後立馬就啓動了對中國的貿易戰。在您看來,特朗普發動貿易戰背後的動因是什麼?

**格雷厄姆·艾利森:**你的問題中包含了好幾個很好的問題。第一個問題關於美國每四年的總統選舉對中美政策的影響。在中國,領導人相對更加穩定,這樣雙方就會產生這樣外交政策上的不同。第二點,美國現在對中國的態度非常偏右。那些民主黨裏想要取代特朗普的候選人也都是如此,**甚至在對華政策上比特朗普還要強硬,甚至他們認為特朗普會跟中國達成的貿易協議只對特朗普有益,但對美國無益。這不光讓中國人,甚至可以説讓所有人都很困惑。**特朗普曾經説過,中國一直在“強姦”(rape)美國的經濟。

這是一個非常嚴重的用詞,在之前沒有政客這樣説。特朗普要表達的是美國對中國巨大的貿易赤字,然後他堅持想要縮小這個赤字,而他提出的關税就是達到這個目的的手段。大多數的觀察家,包括我在內,**不認為中美之間的貿易赤字本身是一個重大的問題,但是對特朗普來説這是個重大問題。**他現在是總統,他想要縮減這個貿易赤字,於是他就在為此採取措施。

但是還有一個更大的問題,也就是我在書中寫到的,有越來越多的人認為,能夠最好總結中美關係的觀點就是修昔底德的觀點,也就是他所説的一種對手關係。

貿易可能只是中美關係眾多事項當中的一個,但是整體而言,中國的崛起不可避免地會不斷地干擾到美國的利益和特權,而美國已經將這些利益和特權視為天生屬於自己的,因為美國在過去100年中都可以説是一個居統治地位的力量。這樣一來,大多數美國人之前並沒有意識到中國已經變得非常強大,而且還有可能變得更大更強。

他們突然發現這一點後就感到非常震驚,有時也感到害怕。修昔底德就寫道,一個新興強國的崛起,不但會擾亂守成強國的立場和特權,還會打破守成強國建立的國際秩序。

這就是中美關係之間發生的事情。因此,這一點表現出來的可能是貿易摩擦,或是在技術方面的衝突,比如説華為的案件,還包括對投資的限制,甚至還影響到了大學,使得美國政府對中國學生的看法也發生了重大改變。我個人不同意特朗普提出的很多應對方案,但是我很同意這樣的觀點:在現在和可預見的將來,中美之間的對手關係對雙方來説都是一個結構性的問題。

格雷厄姆·艾利森在2018年上海論壇開幕式上(圖片來源:復旦發展研究院)

中美分歧很難管控,但不是無法管控

**蔣昌建:**美國把中國作為競爭對手,採取貿易戰之類的外交政策,不少觀察家認為這個偏右的原因來自很多美國政客對於中國崛起的焦慮。您長期研究東亞政治,特別是研究了李光耀先生關於中國、美國、以及這兩個國家之於世界的思想。我們最近經常聽到他的繼承者李顯龍先生不止一次説到,阻止中國變強是既不可能、也不明智的,各國必須適應一個更有影響力的中國,儘管這對美國而言很難,但也應當如此。您對李顯龍先生的評論有什麼看法?

**格雷厄姆·艾利森:**簡短來説,我同意。在這個問題上,李光耀思想非常深刻。我想在國際上所有試圖解釋中國崛起的人當中,他是最有預見性的。我曾經有幸作為他的學生,他經常幫助我理解形勢的變化,我也仔細研究了他的言辭和思想,我還為此寫過一本書(編者注:《李光耀論中國與世界》)。

李光耀認為,中國在崛起,而且借鑑了新加坡、日本、台灣、歐美等地的現代化模式並加以改進,也就是增加經濟中的私有成分,讓企業家能夠做他們應當做的的事情。中國人民也很聰明,很勤勞。中國的人口是美國的四倍,中國的經濟一定會趕上甚至超過美國。**只要中國的效率達到美國的1/4,中國的GDP就會和美國一樣大,這個算數很簡單。**那麼依此類推,如果中國的效率達到美國的一半,GDP就會是美國的兩倍;如果中國的效率達到美國的3/4,GDP就會是美國的三倍。李光耀這樣的説法令美國人非常震驚,因為他們認為美國才理應成為世界第一大國,不管是在經濟、軍事還是其他方面。

但這樣的情況在歷史上也時有發生,從20世紀初開始,德國完成了統一,開始進行現代化。但到了1940年代的時候,美國的GDP就比德國還要高1/4,那麼大家都對美國感到非常恐懼。通常來説,新興強國威脅到現有強國的時候,就會產生戰爭。

我的書也提到了在過去500年中,有16例類似的案例。在這16個案例當中,有12個案例最終導致了戰爭,有4個案例沒有導致戰爭。我的書上就説,中美之間的戰爭可能會很瘋狂,會對雙方都有極大的毀滅性。沒有哪一方會在戰爭中獲勝,雙方都會輸掉這場戰爭。但最重要的是,戰爭是不必要的,是可以避免的。然而不管中美的政府是怎樣的,中美之間的這個風險總歸是有的。

**蔣昌建:**您剛才談到了您的那本書,在書的後半部分您提出了十二個和平解決的方案,並且在結論中也提出了避免兩個大國進入到“修昔底德陷阱”一些具體的建議。那麼結合您對中美關係目前形勢的判斷,中美要管控分歧,應該做哪些事?

**格雷厄姆·艾利森:**第一,要認識到衝突的危險性。中國在崛起,這不是中國的錯。中國實際上是復興,因為中國只想成為中國。但是美國作為一個強國,想維持國際秩序主要守護者的位置,這也不是美國的錯。在過去大約70年裏,美國都維持了這樣一個國際秩序。那麼在中美這兩個國家間——在結構性的原因導致的對手關係中——危險很有可能來自第三方的行動,甚至是意外。比如説一戰的時候,奧匈帝國的王儲斐迪南大公被刺殺,從而引起一系列連鎖反應,導致了戰爭的爆發。我想我們,不管是中國人還是美國人,都應捫心自問,如果説有第三方來進行挑釁,會發生什麼樣的後果。所以第二點中美要做的,就是雙方應當合作解決可能會成為導火索的事件。

第三,更重要的是要認識到中美兩國,一方面當然註定會成為對手,但是同時另一方面也註定會成為夥伴。這點實際上我在寫完這本書之後,在上海我從一位中國學者那裏學到的。他説在中國古代宋朝的時候,宋朝無法擊敗中國北方的遼國,於是雙方在1005年就達成了“澶淵之盟”,成為了一種“敵友”關係:在某些方面他們是對手,但是在有些方面他們又是合作伙伴。

這樣的關係維持了120多年。我想中美如果足夠聰明的話,可以從歷史當中學習這樣的經驗和榜樣。這樣一種“敵友”關係,是我目前認為是能描述中美關係最好的用詞。我認為這種關係非常難以管控,但不是無法管控的。

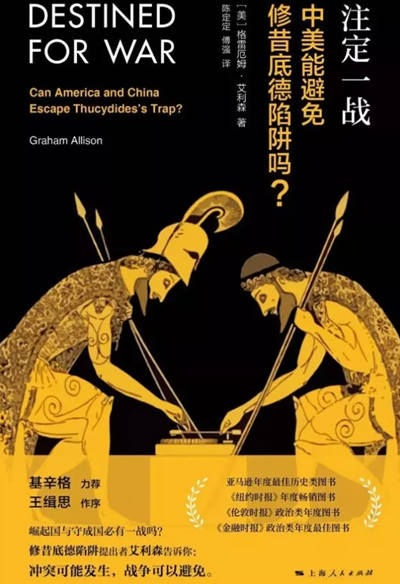

《註定一戰:中美能避免修昔底德陷阱嗎?》(圖片來源:上海人民出版社)

**蔣昌建:**您剛才談到您提出這三個領域的問題,兩方都要非常小心的來管控。這個管控必須建立在一個基礎上,就是信任。您認識的中國王緝思教授和李侃如(Kenneth Lieberthal),許多年前就提出中美關係的主要問題是中美之間存在着戰略互疑(strategic distrust),也就是雙方之間沒有信任。您的老師基辛格説,中美雙方應該進行共同進化(co-envolution),尋找建立信任的途徑。您認為中美兩國怎麼建立雙方之間的信任?

**格雷厄姆·艾利森:**對於王緝思教授,我非常讚賞他的觀點,我也讀過他的相關作品。至於基辛格教授,我當他的學生也有50多年了,我經常會碰到他,從他身上學到了很多。對於這個信任的問題,我知道中國和其他一些國家經常提到這一點。但我認為國家在大多數情況下出於利益而行動。因此,只要進行相應溝通,對於其他國家的利益有相應的瞭解並且以有條理、**負責任的方式行事,那麼就可以信任他們,因為可以預測他們會做出什麼樣的反應。**如果認為對方可能會欺騙我,這也是這個世界中政府正常行為的一部分。當然美國總統換屆的時候,新的總統就可能會有不同的看法,但是這就是現實。對其他國家來説,他們就可能很難去信任美國的長期意圖。那麼我要説,要想想美國的利益所在,想想負責任的政府會怎麼做,我想可以據此做出一些預測。

關於基辛格提出的共同進化的好主意,這提醒我們,沒有什麼一勞永逸的解決問題的方法。歷史不會終止的,歷史會繼續前進的,甚至可能永遠繼續下去。今天的中美關係和基辛格、尼克松訪問中國的時候是非常不一樣的。現在發生的重大變化就是,中國變得更大更強了,而且中國還會繼續變大變強,中美關係也不可避免地會發生改變,美國可能會很好應對,也可能不能。中美關係不會在某一點就到此止了。那麼我想這就是基辛格想要用共同進化的理論來表達的一個觀點。

競選背景下,中美貿易可能達成協議

**蔣昌建:**現在已經進入到美國總統的選舉週期,中美關係作為外交熱點會在兩黨的辯論中提出。請問,在選舉週期期間,您認為中美會如何演變?我們最近看到美國在中國的周邊有一些動作,比如説在日本部署很多的軍事設備,另外也參加了和東盟的軍演,在韓國也部署了導彈,從中國方面來講也有很多的焦慮。您對未來半年、一年中美關係的看法是什麼?

**格雷厄姆·艾利森:**在美國的選舉週期中,美國與任何對手國家的關係都非常動盪,我想今年更會如此。很不幸的是,美國的競選週期很可能會讓更多人對中美關係發出噪音。**在美國的政治當中,一個關鍵原則就是,永遠不要讓競爭者在國家安全的問題上比你更積極。**每個候選人都會説,他會為了美國人的利益而站出來戰鬥,保衞美國權益、不讓其他國家佔美國的便宜,諸如此類。在過去的40年裏的某些選舉過程,也會有對中國較多有敵意的看法,不管是在貿易還是其他方面。比如説在克林頓還有布什政府競選的時候,這也是他們不得不需要表達的。

很不幸的是,在我看來,中美關係已經有一些惡化,雖然這不是我希望看到的。**我想競選活動有可能進一步將中國妖魔化。**特朗普最關注的就是能夠再次當選,那麼他的主要競選基礎就是強勁的經濟發展。全球的經濟是有一些問題的,比如説現在德國的經濟、歐洲的經濟都發生了一些衰退。在這個背景下,貿易戰儘管實際上產生的影響並沒有新聞裏説的那麼大,但還是有一些效果的。那麼我想特朗普還是非常希望能夠達成協議,防止貿易摩擦激化,讓經濟回到正軌上。我感覺這也是習近平主席想要達到的一個目標,他們之前已經很接近達成協議了。

格雷厄姆·艾利森(圖片來源:參考消息)

當然即便雙方達成了協議,也不會解決所有的問題,還會有很多的事項需要談判。不過,在競選的背景下,如果能夠達成讓中美雙方都滿意、能接受的這樣一個協議,我覺得還是很有可能的,這樣的協議會有很多可能的形態,也會打下一個更好的基調。但是有些民主黨候選人——當然也要看具體是誰——可能會因此攻擊特朗普,説他對中國太軟弱了,應當索取更多利益等等。這就算是噪音的部分。所以如果我樂觀一點的話,我還是很希望中美能夠達成貿易方面的協定,希望能夠在年底前。如果要我打賭的話,我想這個可能性大概是五五開;雖然我不確定,但是要我説可能還是達成協議的可能性略高一些,大概51:49吧。

(原載“中美友好互信合作計劃”微信公眾號)