田雷:中國憲法70年

【新中國成立70週年,國家的憲制實踐也走過了70個年頭,從《共同綱領》到“八二憲法”的第五次修正,中國的“根本大法”是如何變遷的,在政治生活中怎樣發揮作用?觀察者網就相關問題,採訪了華東師範大學法學院教授田雷。】

觀察者網:新中國建立前夕,《中國人民政治協商會議共同綱領》於1949年9月29日頒佈,起到了臨時憲法的作用。建國者當時需要在最高的憲制層面解決哪些重大問題?

**田雷教授:**你問了一個好問題,而且表述相當精準——關於《共同綱領》,權威的論斷就是它“起着臨時憲法的作用”。恰恰也因為這個文辭上很有講究的提法,讓《共同綱領》的定性成為憲法學界近來的一個話題:它能否算作新中國的建國憲法,還是説只能擔當一部臨時的憲法,存續於某個制憲條件尚不具備的特定歷史階段,抑或是“起着臨時憲法的作用”,故此連臨時憲法都算不上。簡言之,《共同綱領》的名與實的問題,在我國憲法史的敍述中,構成了一個特別具有理論張力和闡釋空間的題目。某種意義上,《共同綱領》如何定位,就是我國憲法史之拼接和構造的第一顆釦子,這顆釦子怎麼扣,對1949年之後的憲法發展如何講,是牽一髮而動全身的。

圖片來源:百度百科

在此我們暫時避開關於這個理論問題的交鋒,以免被種種繁複的專業話語繞進去,若是用最樸素的語義來做簡要分析,那麼這部憲制性的文件,它由中國人民政治協商會議制定並通過,自名為“共同綱領”,《共同綱領》序言裏即載明“中國人民政治協商會議……制定以下的共同綱領”。我們就看這四個字:所謂“共同”,是指它是為全國人民也即這個新國家的主人所共有,故應為全國人民共同遵守之;而所謂“綱領”,它之區別於常規意義上的法律,就在於綱領的政治時態是一般將來時的,寫明瞭共同體的根本任務,宣誓了初心和歸宿。若是連接起來,我們不妨認為,正是綱領內所載明的目標和任務,讓全國人民得以“共同”起來,萬眾一心,為之而奮鬥,即這個正在誕生的人民共和國的使命。

我想這也就是《共同綱領》在建國時刻所要解決的問題,老一輩權威學者的論斷,即“起着臨時憲法的作用”,所指的也是這層意思,《共同綱領》由序言領銜,到正文自總綱開始的7章60條,它的制定並通過就是在為這個新生的國家建章立制,它的文本就是毛澤東主席所説的“總章程”。

觀察者網:民國現代治理能力相當孱弱,新中國可謂是中國歷史上第一個真正的現代國家,《共同綱領》是否也體現了這一點?

田雷教授:《共同綱領》是為了新中國而制定的, 之所以為“新”,關鍵在人民成為了主人,“從此”站起來了,而人民政協之所以有權制定並通過《共同綱領》,則基於它“代表全國人民的意志”,這些在《共同綱領》的序言內都有記述。在歷史的長程中,相對於“立憲”這樣可以在特定時期完成的階段性任務,國家建設,也包括我們現在所講的國家治理體系和治理能力現代化,則是永遠在路上的事業,無法畢其功於一役。也就是説,《共同綱領》所標識的建國時刻,是對舊時代的終結,一去不復返的告別,而新社會新中國也同時誕生於這刻,就是你提問中所説的“第一個真正的現代國家”。

1949年之前的民國,若是用現代政治學中的國家定義和指標來判斷,是妥妥的 “弱國家”、“失敗國家”或者説“國將不國”,這個判斷當然是成立的。我們今天讀《共同綱領》,如前所言,無論在名義上再怎麼糾纏於它是不是“建國憲法”,但就其內容而言,它確實承擔了建國大綱的歷史任務,從第一章總綱起,以下6章或可稱為分則,先後規定了政權機關、軍事制度、經濟政策、文化教育政策、民族政策、外交政策,相當全面地對接着現代國家建設的諸面向。就我個人而言,第五章“文化教育政策”讀起來很有意思,它所要追求的,顯然是為新社會新國家而塑造新人。如果進入到《共同綱領》的文本之內,則可以發現目前憲法學界太過沉浸於這部文件的定性問題,即它在制定或形成意義上能否算作“建國憲法”,相較而言,其具體條文在特定歷史階段的實施,尤其是在國家建設意義上的展開,卻甚少關注,這種研究現狀雖然不出意料,但確實非常可惜。

總結下我的觀點,就是建國(founding)是一個可以有也應該有具體日子的時刻,而國家建設(state-building)則永在進行時,是一種長時段的歷史進程。

觀察者網:“五四憲法”以《共同綱領》為基礎改定而來,新中國需要儘快制定一部正式的憲法,可以説是順理成章的。不過在短短數年間,國內外形勢發生了怎樣的變化,在實踐中對憲法的需求有了怎樣的認識?“五四憲法”與《共同綱領》有哪些主要差異,是如何回應這些變化與認識的?

田雷教授:“五四憲法”和《共同綱領》的關係,思考這個問題,沒有哪個文本能如“五四憲法”自己講的更權威,在它的序言中,“五四憲法”是這麼自我陳述的,“這個憲法以……共同綱領為基礎,又是共同綱領的發展”,概括而言就是在繼承基礎上的繼續發展。兩方面缺一不可,《共同綱領》作為“五四憲法”的基礎,只要做個簡答的文本比對就一目瞭然,事實上,即便是我國現行的“八二憲法”,很多條款的規定都可以追溯至《共同綱領》;而“發展”體現在哪裏,應該就是你題目中所説的“差異”了,之所以要發展,設身處地思考,當然就是整個國家正在進入新的歷史發展階段,而憲法作為國家的總章程就必須要表達出這種“新”。

五四憲法表決通過後,全體代表起立熱烈鼓掌。圖片來源:新華社

這個“新”,寫在人民共和國的第一部憲法中,歸根到底就是這部憲法的“社會主義”定性,這是《共同綱領》在文本上沒有宣告的。1954年6月14日,毛澤東主席在《關於中華人民共和國憲法草案》的報告中就指出:“我們的憲法草案,結合了原則性和靈活性。原則基本上是兩個:民主原則和社會主義原則。”而在當年年初杭州的憲法起草工作會上,毛主席也有類似的表述:“我們社會主義的憲法,一要堅持人民民主的原則,二要堅持社會主義的原則。”這麼看來,“五四憲法”超越《共同綱領》的地方,它所鞏固的建國以來的“新勝利”,就是社會主義,如序言所宣告,它“反映了……廣大人民建設社會主義社會的共同願望”。而之前的《共同綱領》,我們知道,它是“新民主主義即人民民主主義”的。

這背後的歷史我們都很清楚,不需要我在這裏多言了,1949年建國後所開啓的過渡時期,如它的名字所示,是一個終將甚至即將過去的歷史階段,待社會主義改造的基本完成,“五四憲法”所指向的就是這個要建設的未來。

觀察者網:隨後幾部憲法的演變是比較頻繁的,無可迴避與政治動盪有關,最終穩定於“八二憲法”。您認為“八二憲法”的制定,吸取了之前的哪些經驗、教訓?

**田雷教授:**確實如此,“五四憲法”之後,我們還經歷了“七五”和“七八”兩部憲法,不過它們的存續時間都非常之短,最終匯聚到“八二憲法”,也就是説,從1975年到1982年,我們國家在短短8年時間內先後有三部憲法交替,從一般法理上説,憲法作為國家根本大法追求穩定性,這種文本的變動頻率“異乎尋常”,所折射出的是國家政治生活的鉅變和歷史進程的轉折。至今為止,現行的“八二憲法”已經走過了37個年頭,基本覆蓋了改革開放的偉大四十年,又跨越到我們當下所處的“新時代”。

《人民日報》對七五憲法的報道,圖片來源:搜狐

“八二憲法”何以擺脱前三部憲法的命運,實現了憲法在文本上應該做到的穩定性,歸根到底卻不在這部憲法文本或邏輯上的周延,成功的關鍵在於“八二憲法”所出生併成長於其中的“土壤”。從憲法學理上説,共和國這四部憲法的命運,很好地驗證了政治和憲法之間的關係。憲法學者經常希望可以劃出楚河漢界,區別出什麼是憲法的,什麼是政治的,規範憲法學的一個重要思路就是要讓憲法遠離政治,但這種學理上的預設本身就存在問題,甚至可以説是一個大寫的誤會,自現代政治世界有了成文憲法這個東西,政治就決定並且包圍着憲法,而不是相反。所以説,“八二憲法”的穩定性,根源於自1978年以來我們國家政治生活的穩定,改革開放四十年一以貫之,新時代繼往開來,既然政治生活中那些最根本的東西沒有變,憲法自然也不需要多變和大變。

説到此,我想引用鄧小平同志在1978年十一屆三中全會報告中那段話,“為了保障人民民主,必須加強法制。必須使民主制度化、法律化,使這種制度和法律不因領導人的改變而改變,不因領導人的看法和注意力的改變而改變”,小平同志這段話現在成為偉人格言,變成了很多人寫文章時為追求政治正確而引用的萬能金句,但這種泛泛而談,恰恰就把這個政治判斷所藴含的真正力量給含糊過去了。説到底,這句話實際上體現了最高領導人的根本法思維:國家的改革開放必須把“根”留住,摸着石頭過河並不是放飛自我,它必定是在四項基本原則得到堅持這個前提下的改革和開放,憲法文本在此就是對政治底線的設定,它的運轉機制是“尋常看不見,偶爾露崢嶸”的,“八二憲法”第一條開宗明義規定了國家的“社會主義”屬性,任何“改革”,只要突破這一條,就會走上改旗易幟的邪路,就會啓動我們政治體所內含的護憲機制。在“八二憲法”所構建的政治秩序中,合憲性審查要做什麼,首先就是要擔當起社會主義制度的守護。

觀察者網:“八二憲法”此後又經過了多次修正,很多內容都與改革開放相關。您如何看待憲法在改革開放時期,特別是進入新時代以來的作用?

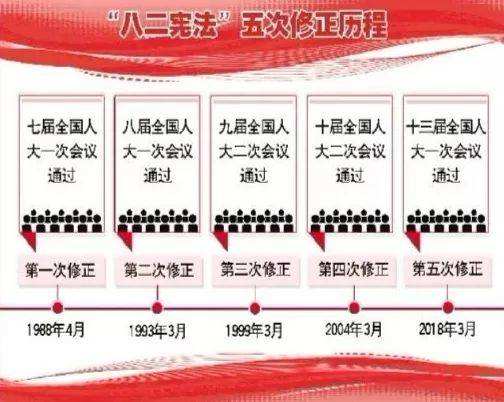

**田雷教授:**這是個大問題,而且怎麼回答這個問題,同我們當下仍息息相關。我們知道,“八二憲法”在去年初經歷了自實施以來的第五次修改,也是在這次修憲過程中,前四次的修憲及其基本內容又一次得到“普法”宣傳,廣為人知。

可以説,“八二憲法”從它誕生的第一天起,就面臨着文本的穩定和實踐的變動之間的緊張——推而廣之,這是成文法典都要面對的一種“矛盾”,只不過是我國改革開放時代的憲法修改構成了一個絕佳的研究案例,而在現實政治中,任何一種政治秩序的形成,尤其是在成文憲法出現後,一個關鍵的任務就在於要找到根本法(“不變”)和政治(“變”)之間的平衡,對於我們來説,“八二憲法”在過去四十年是如何實現這種平衡的,是憲法學研究的時代課題,進入新時代,則讓我們獲得了一個新的觀察點,也讓基於歷史經驗的理論化思考成為可能。

圖片來源:搜狐

上世紀90年代中,“良性違憲”這個概念曾在憲法學界掀起風波,回頭去看,參與的論文按目前的學術規範而言完成度都談不上很高,但這個概念的提出,卻顯現出中國憲法學者雖樸素但真切的困惑,那是在西方憲法學説尚未大規模“入侵”我們的頭腦之前,是一個被現實實踐逼問出的概念!所謂“良性違憲”,就是觀察者發現,我國有很多在實踐中被檢驗為行之有效的改革,追究到憲法上卻有違憲之嫌,為什麼“違憲”卻是良性的?按當年的討論所言,這些措施雖然違反了憲法的文字,卻契合了“八二憲法”這部改革憲法的精神,是符合鄧小平南方談話中的“三個有利於”的。

進入新世紀後,很多憲法學的討論以不同方式回應了“良性違憲”的問題,由此也反映出這個概念及其附隨問題的生命力。若是緊扣你的問題,那麼最相關的就是貫穿在“八二憲法”前四次修改中的修憲方針,如果對歷次修憲中權威人士的意見做一提煉歸納,那麼修憲之道幾乎是一以貫之的,大致就是(1)可改可不改的不改,也即修改限於“非改不可的”或者“必須修改的”;(2)有爭議的問題不改,也即修改要求是“實踐證明是成熟的”。

這中間當然還有很多重大問題值得拿出來討論,但可以看到,這是一種極其節制和審慎的修憲方針,背後也隱藏着一種堪稱中國特色的憲法運轉機制。也許可以這麼説,我國憲法在政治生活中怎麼發揮作用,大概不是非要“司法化”才能長出牙齒——這曾是憲法學界的主流觀點,在過去四十年,它擔當着改革在摸着石頭過河之時的政治框架和界限,是存在於不斷在變的政治之前、之上的那個“不變”。在此意義上,如前所述,憲法的作用恰恰是“尋常看不見”的,同時我們社會主義建設的成功,如果説有什麼憲法經驗,可能也恰恰在於這個“尋常看不見”。放眼看世界,就我個人的觀察,動輒就拿憲法來説事,除了美國之外,大部分國家和地區並不是在真心實意搞法治,很多時候只是在折騰。

觀察者網:輿論場裏有些人曾經糾結於所謂“合法性”問題,您認為這種思潮是在什麼背景下興起,又在什麼背景下消退的?新中國真正的合法性來自於哪裏?

**田雷教授:**從理論的邏輯上説,追問憲法的“合法性”,非要給一個國家的建國憲法開出一個合法的準生證,這隻能説是緣木求魚,醉翁之意不在酒。道理很簡單,我們只能問普通法律的合憲性,也即是否“根據憲法,制定本法”,而沒有追究憲法之“合法性”的道理。憲法之前和之上不可能再有實定法了,也因此,不可能有建國憲法還要基於更早或更高的法律,也不可能有依法制憲的道理。真正回答這個問題,涉及到制憲權的思辨,簡單地説,憲法就其形成而言一定是某種政治意志在某個時刻以某種方式的表達,它的正當性不可能追溯到“合法”,社會主義憲法一條基本原理,就是憲法是母法,企圖用“合法性”來顛覆既定憲法,也就顛倒了母法和子法的天然關係。

記得有段時間,“八二憲法”序言是否具有法律效力,曾在學術界掀起不小的波瀾。平心靜氣,這原本不是什麼難題,序言既然是憲法的一部分,那麼它當然就有憲法所有的全部效力。但現在這個不成其為問題的問題竟然成了問題,而且聚訟紛紜,只能説明提問者“用心良苦”。在我看來,“八二憲法”,如果非要追問其“合法性”,那就存在於它的序言之中,你所説的“新中國真正的合法性”,如果從憲法意義上説,也要在序言中找答案。

觀察者網:中國的憲法、憲制是否體現了一種獨特的政治文明?中國在法制現代化過程中,也從其他國家那裏汲取了營養,那麼中國的政治文明對於其他國家來説,又會有怎樣的啓示?

**田雷教授:**我的回答,是肯定的。不可否認,憲法學界曾經缺乏制度和道路的自信,千方百計到西方,比如美國或德國,尋找先進的經驗和模式,來改造我們自己的憲法,這段學術史我們都見證過,也經歷過,但現在可以説是“前塵往事成雲煙,消散在彼此眼前”了。想一想,一部憲法,在五次修改後即將進入它的“不惑之年”,這些年來,十多億人口投身於一場被稱為“中國特色社會主義”的建設大業,整個國家發生了翻天覆地的變化,要是説這種憲制沒有一種自身的政治文明作為支撐,事到如今就只能説是閉目塞聽了。但到底應當如何表述中國憲制“獨特的政治文明”,也不是我在這裏可以回答的,現在圍繞這個問題已經出現並積累了一些研究,但這顯然還只是開始,關鍵仍在於政治的論斷和歷史的檢驗。

關於中國特色和西方經驗以及普世論之間,我們大可不必從一個極端急速擺到另一個極端。過去我們看西方,學者經常會帶着一副求異的眼鏡,你看西方月亮又大又圓,所以我們要用西方所有的去改造我們自己,那麼現在,在比較中國和他國經驗時,更重要也是更迫切的在於“求同”,要形成新的世界觀去表述這種“同”。在此意義上,我們需要又一次重新睜開研究,去看世界各國的憲制歷史和經驗,同四十年前一樣,學者又一次需要“解放思想,實事求是”。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。