温鐵軍:建國初期,共產黨如何迅速而標本兼治地解決了民國的通貨膨脹?

【文/觀察者網專欄作者 温鐵軍】

一、人民幣誕生:危機的終結還是延續?

中共建黨以來就長期被蘇共指為“農民黨”,理論上接受蘇共提出的只能先發展民族資本主義的思想,到20世紀40年代演變而成新民主主義戰略,但這一戰略設想卻在佔領大城市之初就已經陷於困境之中——從下文可見,以如此高企的惡性通脹、如此薄弱的經濟基礎,試圖通過私人資本來實現工業化,幾乎沒有現實可能性。按照經濟常識,這個靠着新民主主義革命建立起來的新政權無論宣佈何種體制,只要在剩餘過少、高度分散的小農經濟條件下推進現代化,就難免遭遇城市資本與鄉村農民之間交易成本過高的對抗性矛盾……

中華人民共和國成立時的情況堪比今日之亞非貧困國家:1949年工農業生產總值456億元,人均工農業生產總值84.18元;社會總產值548億元,每人平均社會總產值101.17元;國民收入總額358億元,人均國民收入66元。工業基礎薄弱,農業產值在國民經濟總產值中佔絕對優勢,且農業產值基本上全部是由傳統的手工方式生產的。1949年,中國糧食平均畝產142斤,而世界平均水平154斤。另據資料顯示,該年同歷史上最高生產水平相比,工業總產值下降一半,其中重工業下降70%,輕工業下降30%,糧食總產量僅為2250多億斤。人均國民收入只有27美元,相當於亞洲國家平均值的2/3。全國失業的工人和知識分子約為150萬人,除此之外,尚有相當數量的半失業人口。

繼續考察可以發現,新政府當年若沿着民國沒有走得通的民族資本主義方向繼續走下去,其經濟基礎很難支持其走出從民國延續而來的嚴重通貨膨脹。

1947年上海通貨膨脹奇景(圖片來源:環球網)

一方面,剛進佔大城市、仍未結束戰爭的新政府剛一算經濟賬就立即發現:財政赤字支出以及中央政府貨幣增發的壓力比國民政府有增無減。超越意識形態地看,這與民國晚期的宏觀經濟困境如出一轍——財政高額赤字得靠增加紙幣發行才能彌補;遂使貨幣貶值壓力立顯。

據陳雲講,1949年,財政收入相當於糧食303億斤,而財政支出卻達567億斤,赤字264億斤,赤字佔總支出的46.56%;若剔除東北,則關內財政赤字更高達佔全部支出的65.97%,換言之,關內每支出1元錢,僅有1/3來自於財政收入,其餘2/3都要靠增發貨幣。人民幣自1948年12月開始發行到1949年年底,一年內增加了160倍,至1950年2月更增加到270倍。

另一方面,剛剛結束戰爭的中國經濟百廢待興。與民國時期相比,已經發行的貨幣更加缺少物資基礎。

農業上,由於連年戰爭及自然災害,1949年,全國牲畜比戰前減少了1/3,主要農具減少了30%。農村勞動力明顯減少,僅華北地區,就比戰前減少了1/3。全國受災農田達12795萬畝,約佔當時總耕地面積的8.71%,糧食總產量由戰前最高年份的15000萬噸下降至1949年的11218萬噸,棉花產量由1936年的84.9萬噸下降至1949年的44.4萬噸,油料產量由1933年和1934年的507.8萬噸下降至1949年的256.4萬噸,大牲畜存欄頭數由1935年的7157萬頭下降至1949年的6002萬頭。災民達4000萬人,其中無吃缺吃的災民有700萬人。1949年12月中旬,華東、華北因旱澇災害而缺糧,根據最低限度的估算,華東缺糧11億斤,華北缺糧18億斤,共29億斤。

用於工業生產的物資也被大量劫掠或破壞,工業生產比戰前顯著下降,由於工業品稀缺,工農產品價格“剪刀差”比1936年擴大了45.3%。1949年工業總產值比1936年下降一半,其中重工業下降尤為嚴重,鋼鐵生產1949年比1943年降低了90%,煤炭生產1949年比1942年降低50%。到中華人民共和國成立時,中國鋼鐵工業只剩7座平爐、22座小電爐,生產能力所剩無幾;發電設備總數僅剩114.6萬千瓦左右,全國全部工業固定資產僅剩124億元。

此外,國民政府將相當部分的機構和物資撤到香港,其中有29家國家壟斷企業,包括壟斷舊中國航空事業的中國航空公司和中央航空公司;舊中國最大的海運公司——招商局輪船公司的香港公司;負責礦產品出口的資源委員會貿易處及國外貿易事務所和中國銀行、交通銀行等金融系統9行局,資產淨值共約2.43億港元。

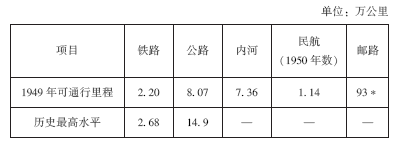

基礎設施方面,鐵路、公路、航運等基礎設施受到破壞,交通週轉運輸極為不便,加劇了重要物資的區域性短缺。1949年,中國只有干支線鐵路26878公里(包括台灣省的913.7公里)。公路同樣數量少、質量差。

據1950年的資料統計,全國國道、省道共149000公里,其中通車裏程86000公里(表4-1中是8.07萬公里,所引書中即存在文、表數據不一致問題),與國土陸地總面積相比,平均每100平方公里只有1.6公里公路。公路中,已鋪路面的公路只佔總里程的30%,而且絕大部分只是用碎石或砂卵石等鋪的低級路面,其中60%以上是土路。航運業方面,中華人民共和國成立時,解放區(西南、華南地區未計入)運輸輪駁船共有2357艘,38.1萬總噸。

而在中國香港、中國台灣和其他海外地區的輪船合計448艘,78.2萬總噸。航空業於中華人民共和國成立後才進入初創階段。由此,中華人民共和國剛成立時現代化運輸貨物週轉量只有229.6噸公里,僅及戰前1936年的52.7%。

表4-1 1949年中國交通運輸線路長度

説明:*包括華北鄉村郵路約25萬公里。

資料來源:《中國經濟年鑑(1981)》,中國統計出版社1981年版;《1949—1952中華人民共和國經濟檔案選編·交通通訊卷》,中國物資出版社1996年版,第7、487、957頁;轉引自吳承明,董志凱主編:《中華人民共和國經濟史(1949—1952)》,中國財政經濟出版社2001年12月第1版,第70頁。

不僅物資匱乏,由於國民黨撤往台灣時帶走了國庫幾乎全部黃金儲備,央行中本就不多的硬通貨儲備基本降至零,新政權幾乎沒有回籠貨幣的手段。根據《人民日報》上的一份研究結果,國民黨撤離大陸前,先後3批實際運去台灣的黃金共277.5萬市兩,銀圓1520萬元。根據李宗仁回憶,1948年年底,蔣介石命令中央銀行將所存黃金、銀圓、外幣共約5億美元全部移存台灣。上海解放後,中央銀行被接管時,只剩黃金6180兩,銀圓1546643枚,以及少量外幣。

因此,處於中國的解放區政權在物資和硬通貨嚴重匱乏下大量發行紙幣的結果:建國初期用人民幣衡量的物價即出現災難性暴漲,從1949年4月到1950年2月,全國先後發生4次大的物價波動。

從1948年12月到1949年12月的一年裏,石家莊、北京等13個城市批發物價的綜合指數上升達73.84倍,最高如石家莊上漲達85.4倍,較低的如鄭州也上升65.83倍。天津以1949年3月為基期,到年底物價上升了35.18倍。

每次物價上漲風,都是從大城市開始,然後波及各地。民生的基本物資——糧食,和工業的基本物資——紗布,這兩項重要的物資不僅帶頭波動,並且隨着增發貨幣量的累積,呈現出物價上漲幅度加速的趨勢。

以上論述,都不過是表明了我們多年來強調的兩個觀點:一是高通脹危機主要爆發在現代工商業資本集中的城市;二是危機壓力下的私人資本不僅會順週期做空,而且會把資金從實體生產轉向投機經濟。這兩點,從新中國呱呱墜地之際就很明顯。

總之,隨着政權更迭而剛剛問世的人民幣是新中國的主權貨幣,需要在國內樹立其作為主權貨幣的信用;如果國家貨幣信用建立不起來,那麼與貨幣信用相對應的國家對內政治權力就是不完整的。

如何在一片生產蕭條、投機活躍的地基上蓋起經濟基礎結實的大樓,並以其支撐完整的國內政治主權,是國民政府付出了政權失敗的代價也沒有解決的問題;新誕生的中國政府何以做到?中國人欣賞毛澤東詩詞中的“一唱雄雞天下白”,但那只是詩人對中華人民共和國誕生的浪漫主義的表達,學者則必須給出合乎經濟理性的客觀解釋,其形成的機制和規律歸納才有可能指引後人在與時俱進的困難面前“而今邁步從頭越”。

二、人民幣“維穩”:“物資本位”破解紙幣危機

眾所周知,中華人民共和國成立後,中國共產黨政權出乎意料地在短短一年多時間內,就標本兼治地成功應對了民國延續十多年的長期通貨膨脹。

對此應該問的是:一個革命起家的執政黨、近乎一窮二白的國家政權,尚未完成國家統一就遭遇朝鮮戰爭,在迎戰以聯合國軍為名的16國軍隊的同時被西方全面封鎖,如此內憂外患之際拿什麼來實現自己作為獨立主權國家的政治經濟目標?

就當時的經濟形勢來看,打仗和過日子是矛盾的:要打仗就得增發貨幣保證軍需,但增發貨幣就會通貨膨脹,通貨膨脹就會影響經濟運行,日子就沒法過好。

基於這種情況,1949年4月,董必武、薄一波曾提出,因為物價上漲壓力大,新政權不能增發貨幣。這其實相當於順週期“做空”。但中共領導人後來採納的陳雲的觀點恰恰相反,是逆週期“做多”。陳雲認為,長期來看,隨着共產黨在全國奪取政權和各地生產恢復,新政府在經濟運行中是能佔據主動地位的,則眼下增發貨幣就不必擔心形勢失控;更何況,控制通脹的物資採購也需要增發貨幣來購買。

實踐證明,政府直接出手“做多”,亦即“逆週期調節”,是走出危機的主要經驗。

不過,體現政府理性做逆週期調節,得有一定的條件,否則就很容易南橘北枳。後人歷經多次危機,特別是看到2008年華爾街金融海嘯之後,美歐日中都相繼推出大規模增發貨幣的QE(量化寬鬆)政策,才有所理解:陳雲1949年面對危機的主張本身,所體現的就是應對危機挑戰的“政府理性”——只有在藉助國家政治強權直接向紙幣做信用賦權的條件下,政府才得以做逆週期調節。

但是,可與之比較的是,當年國民政府也曾大規模增發貨幣以期實現逆週期調節,卻政權覆亡。

由此可知,國家主權“完整”作為前提條件的必要性:只有奠基於全民被革命戰爭充分發動起來、對全民承擔無限責任的人民政府,才能構建出這類體現綜合理性的雙贏結果。

從實際過程來看,建國初期保衞人民幣的主要機制,可以梳理如下:

從短期看,主要依賴於軍事政治權威。其一,直接對資本集中的城市實行“軍事管制”,佔有一切官僚資本和跨國資本的財產,最低成本地建立能夠“集中力量辦大事”的國有資本制度體系;其二,政府直接出手對重要物資進行全國範圍內的超大規模統籌和動員,與投機商的“硬通貨”進行對決,這是改變物資價值被投機資本所控制的基礎。但是,中國長期存在的條塊分割問題也值得納入思考:如果不是各大野戰軍剛佔領的大城市幾乎都遭遇到投機和高通脹惡性循環的嚴峻危機,中央政府未必能夠在部門與地方利益錯綜複雜的體制結構中得心應手地貫徹逆週期調節措施。

中期來看,最為關鍵的經濟政策是建立中央政府以實物為本位的宏觀調控工具。通過政府掌控的“三折實”(折實公債、折實儲蓄、折實工資)實現城市分配體系、財政體系和金融體系這三大領域中人民幣與實物物資的綁定,強化人民幣作為通貨的信用。

長期來看,有兩個重要的因素不容忽視。

一是增加生產。新政府重視農村鼓勵增加農副生產,尤其是動員民眾進行了大規模的農田水利基礎設施,對荊江、淮河、海河等過去水患頻仍的水系興建了大型水利工程,控制了水患,數千萬畝的農田從災田變成穩產田。1949—1952年,土地耕種面積增加了10.25%,糧食產量增加了46.1%。還值得注意的是,很多水利工程款是用貸款的方式發放的,如果沒有對農民的廣泛動員為基礎,就不可能將勞動力大規模組織起來,也就不具備下放貸款的渠道。如果由財政來全額承擔水利工程款項,那將又是國家財政的一筆沉重負擔。

二是節約開支。全國範圍的“增產節約”運動以及由此展開的“三反”“五反”運動顯著地提高了財政資金使用效率,在戰爭仍然繼續的條件下,新政府1951年、1952年連續兩年實現了財政節餘。

因折實形成浮動利率下儲蓄、投資或勞動的穩定預期,使人民幣被全國人民接受,成為人民銀行的儲蓄來源;於是,社會儲蓄增加使得我國銀行業有了信貸投資能力。

由此,“S=I”這個發展經濟學的理論模型史無前例地在中國得以體現。

(一)增發主權貨幣增強實物調配能力

今人看到的建國史,大多淡去了建國初期複雜的抉擇過程和試錯過程。

早在1949年4月,董必武、薄一波曾提出,因為物價上漲壓力大,新政權不能增發貨幣。這個觀點顯然是有道理的,因為當時的財政赤字早就超出了政府債務率的紅線,確實不具備增發貨幣的基礎。然而,陳雲主張增發貨幣。他認為,長期來看,隨着共產黨在全國奪取政權和各地生產恢復,新政府在經濟運行中是能夠佔據主動地位的,那麼,暫時的增發貨幣就不必擔心形勢失控。中央最終採納了陳雲“做多”的觀點,當年財政支出達到財政收入的2.9倍,部分上也是用增發貨幣對接收過來的國有資本和上層建築“做多”的結果。

如果以狹義的貨幣金融學視角,在貴金屬或者外匯作為貨幣發行依據的條件下,增發人民幣只能使其信用攤薄,因此增發屬於“做空”;但如果以“大金融”的視角看,貨幣是中共最大的對沖赤字的手段,在政權大局未定之時壓縮財政支出,顯然會自縛手腳,不利於新政權站穩腳跟;而增發貨幣如果運用得當,則可促進生產的恢復,有利於夯實經濟基礎,使人民幣對應的實體經濟規模穩步擴大——因此,增發是“做多”,減發才是“做空”。

從下文可以看到,打擊民生物資的投機、釋放土地革命的巨大潛力、接管與運營國家資本,都需要政府使用“看得見的手”來操作,而貨幣是這隻“看得見的手”近乎唯一可用的武器。

但是,同為增發貨幣,人民幣增發與民國時期的法幣增發具有本質不同。法幣在性質上是依附貨幣,信用維繫在美元外匯儲備上,隨着外匯儲備減少,法幣相對於美元貶值,則法幣在市場上的購買力下降,遂有發行出去的貨幣大部分又迴流到工業和金融中心的上海,湧入實物投機領域,政府財政之手的調控作用亦被攤薄。而人民幣是具有“人民本位”內涵的主權貨幣,具備通過制度創新自我賦信的基礎條件,自我賦信即為自我賦權,使政府這隻“看得見的手”有實在的力量。

民國時期發行的一萬元法幣(圖片來自百度百科)

可見,人民幣和法幣相比的一大優勢是依靠土地革命形成了去依附的國家政權,從而擁有了去依附的國家資本和貨幣體系,擺脱了外部勢力介入和國內財團干預侵蝕貨幣主權,貨幣可以與國民財富建立直接的對應關係,體現貨幣主權的完整性。因此,“以多做多”的財政調控手段才高度有效。

土地革命使新政權獲得了放手發動農村的條件,將增發貨幣形成的龐大貨幣流疏導到農村,極大減輕了城市的通貨膨脹壓力,在貨幣領域再現了“農村包圍城市”的基本戰略。從下文可見,土改和貨幣增發二者緊密結合才能“以多做多”:在土地革命對農民進行了全面發動的基礎上,通過增發貨幣,將更多勞動力和資金要素注入農村水利設施建設和農業生產,激勵農業生產3年實現了46%的增長;通過恢復鐵路、公路、航運等交通基礎設施,將農村徵收和採購來的農產品迅速集運到大城市周邊,才能形成對商品投機者的絕對力量優勢,並使各種折實制度成為可能;搞活國營工商企業,將城市工業產品帶到農村市場回籠貨幣,才能夠漸次地推進“貨幣下鄉”並“沉澱在鄉”,使農村成為巨大的貨幣蓄水池。

中央政府強大的物資調配能力,還得益於長期戰爭形成的集中體制:中共在統一指揮軍事行動和統一制定根據地建設方針路線中形成了中央高度集權體制,在通貨膨脹這個各地區均無法迴避的挑戰面前,中央財政經濟委員會從權力最高的軍事部門受權成立,這使得中共具備了更大的跨區域、跨部門協調能力,在此基礎上形成了強大的全國範圍的物資調配能力,才能在短時間內從各地徵集到難以置信的天量物資。

這個短期內重塑中央政府的政治經濟權威的經驗,與歷朝歷代中央地方關係都難以釐清,特別是清末至民國中央對地方的約束能力漸行漸弱的情景,形成了鮮明對比。

在中國特色的集中統一的制度優勢下,在全國範圍內進行了物資超大規模統籌和動員。在上海指揮全國財經工作的會議上,陳雲指出從各地區之間到地區內部,都要加強統籌協調。“在財政上,一定時期內還有比較大的地方性,但地方如果都各自打算,分散使用力量,就不能應付目前這個局面。現在把所有後備力量統統集中也不可能,但主要的後備力量,必須有步驟地合理地統一使用。”會上要求,收購土產和資金,要組織統一的花紗布公司和統一的土產公司。各地區對原屬野戰軍的支援物資,一般的要由中央統一調度。各地區大宗物資的調撥,要經過中財委。

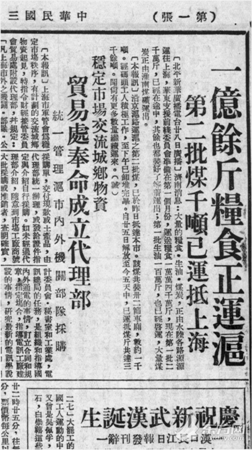

為了應對1949年年底自然災害導致的29億斤糧食缺口,1949年秋至1950年春,中財委決定從東北、華中、西南往華東、華北調糧,其中,從東北調糧15億斤,從華中調糧11億斤,為了補足剩下的3億斤缺口,“保證幾個大城市的糧食供應與棉花,不惜工本從四川運些糧食到寧滬。準備四萬萬斤,來提防奸商的搗亂”。

據周太和回憶説:“當時上海存糧不到1億斤,要保證在冬季以前存糧達到4億斤,需要多方設法,一方面組織江蘇、浙江、安徽運糧接濟上海,一方面從東北、華中、四川趕運大米到上海。除此,為了對付上海的投機商,還安排在杭州、南京間(嘉興至常州一帶)集積6億斤至8億斤大米作為後備力量。實際上是佈置了三道防線:第一道杭嘉湖、蘇常一線;第二道,江蘇、浙江、安徽急速運糧;第三道由東北、華中、四川組織搶運。這樣我們就可以和糧食投機商爭奪糧食陣地,掌握了糧價。上海剛解放時我們手裏只有2000萬斤糧食,到1950年上半年,由國家掌握的糧食最高達17億斤,夠一年半的週轉。”

為此所進行的全國範圍的物資大調運規模是驚人的。據統計,到1950年5月25日,計劃由中南區調往華北、西北、華東的6.78億斤糧食已超額完成3.54%;計劃由東北調往華東、華北的16億斤糧食已完成計劃的98.13%;計劃由華北調往華東的3000萬斤雜糧也全部完成,到7月底,全國共調運糧食60億斤。

(二)全國調集物資打贏貨幣“淮海戰役”

面對建國初期四次人民幣做空風潮,新政府的“貨幣保衞戰”從第二次開始,大功初成於第三次。兩次都主要發生在民國時期投機資本最集中的地方——上海。

在應對第二次做空投機的“銀圓之戰”時,中共的主要手段仍然是軍事和政治相結合的,由時在上海的陳毅、饒漱石、鄧小平、劉伯承等直接出動軍事力量查封了銀圓交易,並且政治性地宣佈銀圓交易非法,人民幣為唯一合法通貨。但在結果上看,查封手段尚未根本控制住通貨膨脹的發生。此時,中共已經認識到,人民幣的主要敵人不再是沒有信用的金圓券,而是有着長期流通曆史,並且在高通脹壓力下被民間資本和社會公眾認同有增值潛力的銀圓。銀圓的市場信用基礎仍然堅實。

銀圓投機失敗之後的城市私人資本,轉而搞起了糧食和棉布的大規模投機,靠“囤積居奇”操縱市場牟取暴利。這就是“銀圓大戰”之後接踵而至的“米棉大戰”。

從下文可知,打贏第三次以投機壓迫人民幣貶值的“米棉之戰”,對於奠定人民幣的通貨地位具有決定意義,而其關鍵,恰恰不在於政府手中有更多的“硬通貨”——銀圓,而在於政府手中有更多的“硬貨”——基本物資。正如陳雲所説,“人心亂不亂,在城市中心是糧食,在農村主要靠紗布”;“我掌握多少,即是控制市場力量的大小”。

這個應對第三次人民幣貶值風潮的鬥爭過程堪稱經典,最充分地展現了政府理性——將政治力量與經濟運作相結合的主要運作機制。這次戰役,也是中共第一次在經濟舞台上“秀肌肉”,從此人們開始明白:站在人民幣後面的,不僅是國家政治力量,還有在土地革命戰爭的舉國動員基礎上形成的舉國物資調度力量。

因此,這次成功的貨幣保衞戰,不僅對人民幣短期確立其貨幣體系中的地位具有決定作用,對於中期鞏固人民幣信用的“三折實”措施的順利實施也具有重要意義——在人民幣信用尚弱時,民眾總要看到其他與民生有關的信用保障嫁接上,才願意接受它。在折實制度實踐中,為人民幣信用護航保駕的正是共產黨以全國範圍內的物資動員能力形成的實物物資保障能力。這次完美收官的人民幣保衞戰,毛澤東讚譽其意義“不亞於淮海戰役”,絕非溢美之詞。

1949年5月30日,《解放日報》報道大批糧、煤運抵上海(圖片來自東方網)

在上面這個故事中可以發掘出很多具有一般性的規律。私人資本在長期高通脹之中一般都會努力使其資金析出實體經濟,轉向投機炒作。客觀地看,這完全符合市場經濟規律下的“個體經濟理性”。

據中國人民銀行行長南漢宸回憶:“平津解放以後,我們開始對平津二百家以上的行莊實際情況,作了調查統計。這樣才知道他們投入生產的資金額,只有他們前賬資金的17%,70%以上都投入商業,而以另外的百分之幾,拿些文化事業作為點綴。可以説,絕大多數的行莊,在前賬以外,都設有一本、二本甚至三本以上的後賬。而且,後賬運用的資金,竟佔全部資金的80%以上,而前賬卻只有10%—20%,以此前後賬共計,則投入生產的,便僅有1.7%到3.4%了。換句話説,便是他們資金的96.6%以上,都是從事直接或間接投機的。”

同理,國民政府經濟失敗,客觀原因之一就在於只掌握有限外匯、黃金白銀和糧食棉紗的政府,不可能有力地以逆週期方向調節市場投機行為;政府拋售壓價反而成了對投機商的鉅額補貼,於是就出現了官方資本以各種方式進入投機、腐敗橫行且迅速蔓延,最終搞垮官方信用體系的規律性後果。

從這些一般性上歸納中國共產黨官方的做法,可以看出其與國民政府的差異。

在這兩次物價上漲中,值得注意的是人民幣面對的對手不是早已失去信用的法幣,而是民眾接受度極高的硬通貨——銀圓。這意味着,官方賦權的紙幣要與市場賦權的銀圓進行信用對決。那麼,在當時的條件下,只能是用實物物資為紙幣信用“壓艙”。而要讓有限的物資發揮出最大的威力來,能在短期內集中絕對優勢數量的糧棉物資乃是一擊必中的重中之重。因為,一般量級的物資拋售,根本沒有辦法壓制住市場投機。

比如6月5日,華東財委和上海市委拋出10萬銀圓,力圖壓制銀圓投機,但實際效果卻如泥牛入海一般,反促使銀圓的價格從原來的100元人民幣(拋售前漲到1100元)漲到6月7日的1800元。又如10月10日上海曾開始一輪糧棉拋售,以期平抑市場價格,從10月10日至11月10日的一個月中,拋售的棉紗共2萬件,棉布共30萬匹,加上糧食、食糖等物資,全月收回的通貨達300餘億元;但這些物資很快就被全國多個城市的投機商趁機囤入,政府的措施完全到達不了市場終端。投機者甚至還開始了地區之間的“串貨”,在一個大城市搶購政府拋售的物資而到另一大城市去囤貨牟利……

正是這些“市場手段無效”的情況迫使中共轉變思路,從“逆市調控”轉向“順勢而為”,通過逐日提高市場牌價,“誘敵深入”促使社會遊資更加向糧棉物資儲備集中。到11月底中共在全國主要大城市同時開始拋售時,根據貨幣發行總量和實有物資量,按當時的價格水平,中共手上集中的實物的價值已經超過了社會資本總量,並且國營機構手裏儲存的棉紗達到全國產量的一半,這才形成了短期內有足夠威力打擊投機的能力。

這次貨幣保衞戰之後,上海仍繼續囤有遠超於實際需求的糧棉物資大半年之久,以防投機商捲土重來。如陳雲所言,這些物資雖然不一定銷售,但現場必須有,而且還要在京津地區安排大量的後備貨源。“必須下決心在陰曆年關前後保證上海囤米四億斤左右。且以後除日常出售外,要常存四億直到秋糧上市為止。”

一直到1950年年初中共再次以絕對物資量平抑了第四次物價上漲風潮,人民幣才開始獲得足夠的信用,逐漸被老百姓接納為儲蓄貨幣——此前一直都是下文將要講的“折實儲蓄”。

(三)“三折實”為人民幣賦予實物信用

如果説前面的“銀圓大戰”“米棉大戰”主要是軍管體制下的政府直接使用國家資本對有實力的大投機者做出的戰役性打擊,那麼“三折實”就是政府面向普通升斗小民手中的餘錢剩米,推出的保值措施,並以此建立了國家金融資本的信用基礎。

今人已經很難想象的是,1949年中華人民共和國剛成立的時候,財政預算的單位並不是人民幣“元”,而是論斤算的小米。其實,這個傳統由來已久,在解放區就實行過。後來成為國家統計局局長的薛暮橋曾經回憶説,各解放區雖然發行貨幣的幣種不同、貨幣量不同,但大體上是解放區每個人30斤小米的貨幣量,超過這個數量,貨幣就要貶值;反之則是貨幣不足,容易穀賤傷農。

中共從解放區進入大城市後,鑑於人民幣的幣值還不穩定,包括軍公教人員(軍人、公務員、教師)在內的全部國有體系仍然沿用了小米作為核算單位。比如中國就蘇聯對中國工業建設支援跟蘇聯談判的時候,請來一個蘇聯專家的工資就是18000—20000斤小米,而中國國家主席、副主席的工資是3400斤小米,部長級工資是2400斤小米,局長級工資是1800斤小米。

這種以小米替代貨幣作為基本計價單位的方法,其實就是一種“折實”。

包括這種辦法在內,新政權在三個領域採取了折實的做法,以此來穩定貨幣信用和市場關係,保證市場對新增貨幣的持續吸納。

這三個折實領域是:1)政府發行折實公債;2)公職人員發放折實工資;3)銀行舉辦折實儲蓄。儘管每個領域的折實辦法有所不同,但都是與實物物資緊密關聯在一起的。人民幣在這裏只是一種交易媒介,並不具有貨幣的等價交換物的屬性;具有價值保值性質的是糧、棉、煤等基本物資。

以下對三種折實制度分別介紹。

1.折實公債

折實公債是指按各時期不同的價格折實收款,又按各時期不同的價格折實還債,從而保證買公債的人不會受到購買力的損失。這裏,公債作為一種儲蓄手段的性質沒有特殊性,有創造性的做法是用折實的實際物資保證公債的信用。

折實公債早在1949年7—8月中共集中應對上海銀圓衝擊時就開始醖釀了,當時陳雲希望藉此減少貨幣增發。但毛澤東等會同一些經濟學家商議後認為,當時中華人民共和國並未宣告成立,發行公債的時機尚不成熟。直到以“米棉大戰”完勝為標誌、新政府使用國家資本打贏了三次人民幣保衞戰之後,發行“折實公債”的時機才算真正成熟。

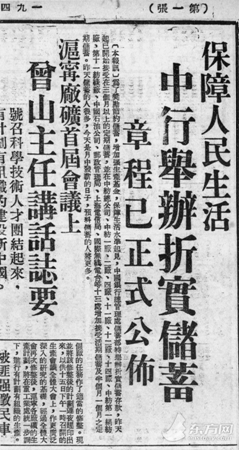

1949年12月4日,《人民日報》刊發中央人民政府委員會關於發行人民勝利折實公債的決定:本公債之募集及還本付息,均以實物計算標準,其單位定名為“分”。每分以上海、天津、漢口、西安、廣州、重慶六大城市之大米(天津為小米)6斤、麪粉1.5斤、白細布4尺、煤炭16斤之平均批發價的總和計算。此項平均市價,統一由中國人民銀行每十日公佈一次。“本公債定為年息5釐,亦照實物計算。”自1950年1月5日發行以後,各地努力推銷,至7月10日各地實銷數共為915萬分,佔任務數的91.6%,減少了財政赤字40%。

2.折實工資

1949年之後,由於人民幣幣值不穩定,私營、公營企業都廣泛採取了折實工資的辦法,折實標準多種多樣,甚至同一城市工資計算單位也有多種。新政權在對舊中國遺留下來的龐大的公職人員和企事業單位職員、工人採用“包下來”的政策後(見專欄12),為了既保障這部分人的基本生活,又不過多增加國家財政負擔,由勞動部、中財委先後對工資改革提出方案和修改意見。1952年前後,以大區為單位,華北、華東、中南、西南、西北等地區都進行了工資改革,統一以“工資分”作為工資的計算單位就是工資改革的主要內容之一。

“工資分”的確定,是以糧、油、布、鹽、煤五種主要的生活用品為代表,每個“工資分”含:糧0.8斤、白布0.2尺、食油0.05斤、鹽0.02斤、煤2斤。實物的數量全國一致,而實物的品種各地有別。如糧食,長江以南為大米,華北為40%的白麪、60%的粗糧,東北為20%的白麪、80%的粗糧。布、油、鹽、煤各地採用的種類、牌號也不相同。同等級技術工人在任何地區都可得到同等的工資分數,但折人民幣數額不同。

折實工資的1/3與“公糧”實物徵收直接對應,這種不以貨幣為中間媒介的“實收實發”極大地減少了民生物資經由市場交易而被投機炒作的空間。因此,以“工資分”為計算單位,是物價波動情況下穩定職工生活的重要有效措施。

3.折實儲蓄

折實儲蓄是針對人們重物輕幣心理開辦的。這種儲蓄方式在1948年由華北銀行試辦過,就是將人民幣折成實物單位,按“折實單位”牌價保值儲蓄。儲户存取款均按牌價折成若干“折實單位”計算,“折實單位”價格上升而出現的幣值差額由銀行(國家)補貼。

除了折實儲蓄以外,還有實物貸款。實物貸款即貸實收實,或以實物計算貸款和還款,可以減少貨幣發行量,並有助於穩定物價。實物主要包括糧食、棉花、棉布、油料等。實物貸款在華北解放區較為盛行。農業貸款專款專用,主要用到農業投入上,並採取低利政策。以華北解放區為例,農業貨幣貸款月息為1—10分,比工商業貸款的月息低得多(當時工業貸款為5—10分、商業貸款為7—10分),而農業實物貸款的月利息又比農業貨幣貸款更低,即5釐至1分。

由於折實對應的物資以白米、白麪、白布為主,所以有的地方又把折實儲蓄通俗地叫作“存三白”。

1949年6月15日,《解放日報》有關折實儲蓄的報道(圖片來自東方網)

折實儲蓄隨着通脹壓力緩解而退出舞台。

從1950年3月開始全國物價逐漸向下滑落,並日趨穩定,從4月1日至15日半個月,工商業存款增加了20%以上,與此同時人民銀行的折實儲蓄單位户數減少了27%,折實單位份數減少了36%,而同期人民幣存儲户數增加了28%,存款金額增加了29%,並出現有人存6個月以上的長期存款,這是抗日戰爭以來久未有過的現象。天津於1950年7月1日停辦折實存款業務。到1950年年底,全國停辦折實存款業務。

總體來看,財政和銀行、工資分配三個體系對應三套折實物資辦法,使國家在農業這種實體經濟為主的條件下,有了不依賴貴金屬而能夠有效抵制通脹的標準化、系統化做法。

其中:

農業税的糧食實物徵收和公務人員的折實“配給制”分配體系,構成緊平衡下的部分財政收支對應關係,這樣城市社會的主要收支部分因需求擴張而帶來的通脹壓力在相當大程度上得以緩解。

銀行儲蓄對應的折實,十多年來第一次使持有貨幣由負財富效應變成正的財富效應,對迴流社會多餘資金具有重要作用。由於商品的價格由市場上流通的貨幣量和社會上的實際商品量所決定,政府越多掌握實物物資,越有利於迴流社會資金。

同理,折實公債也起到了減輕財政壓力、回籠貨幣、抑制通脹的作用。

實踐表明,這三個具有即時浮動利率+固定利率的複合利率特徵又操作極為簡單的折實制度,形成了新政府宏觀調控結構上密切配合的“黃金組合”。

到1952年,全國生活物資和工業用品價格穩中有降,意味着已經打掉了高通脹壓力下私人資本推動投機經濟的“虛火”:1952年12月上海、天津、瀋陽、漢口、重慶、西安、廣州七大城市52種主要商品的批發價格指數比1951年12月下降6.4%,其中,食品類價格除了穀類之外下降15%,燃料、工業裝備和原材料下降13%,棉紗和棉布下降1%,建築材料下降9%。上海批發物價指數1952年較上年下降6.6%,全年逐月平均波幅為-0.6%,這是抗日戰爭以來所沒有的現象,標誌着建國初期反通貨膨脹鬥爭取得了決定性的勝利。在資本利益集團麇集的城市中站穩了腳跟的中國共產黨人,從此可以專心致志地應對實體經濟的其他問題了。

本書討論了新政權靠“革命紅利”扭轉危機的經驗。這裏要進一步強調的是,作為新獨立的國家,無論是短期內集中打擊惡性投機治理通脹,還是據以建立財政和金融體系的“三折實”,這些措施都不可能孤立執行,客觀上看,還是毛澤東提出“農村包圍城市”的中國革命戰略在和平年代的演變:

首先,分到地的小農恢復了傳統的自給自足經濟,自發與市場經濟脱鈎,這就使得總人口的88%與城市爆發的現代經濟危機無關,政府只需要着重應對城市中的危機。而民國剛好與此相反——因工商業兼業地主為主體的產業資本對農業原材料的需求,農民生產經濟作物的比重大幅提高,農户生活的商品化和收入的現金化程度隨之提高,生活生計受法幣貶值的影響也就越發深重。

其次,國家基於土地革命完成了對幾乎全體農民的政治動員,才得以在財政收支與金融存取領域採取折實的政策。亦即,占人口88%的農民在參加土地革命之中構建起了史無前例的、嚴密的農村組織體系,才是宏觀上穩定城市通脹的主要工具。

1949—1950年上半年政府集中精力應對惡性通脹的時候,雖然土地改革法還沒有以國家的名義頒佈,但東北、華北等解放區1947年以來相繼都實施了土改。將土改與全面發動農民相結合,是中共在長期鬥爭中逐漸確定下來的一條基本原則,農民全面動員使得佔農民人口絕大多數的中農以下羣體擺脱了對地主階層的依賴,歷史上第一次擁有了參與一個大國政治運動的主體感,農村政治運行的新規則開始構建。

但小農的政治主動性在何時、做何種具體表達,決定於國家戰略實施中是否有動員農民的需要,對應的則是農村中哪部分的羣體(富農、中農、貧農、佃農)被實際動員起來,通過這樣的“選擇性動員”,新政權在歷史上第一次實現了將泱泱大國的國家權力下沉到自然村。村社內部的土地、房屋、牲畜等財產,也由於革命力量介入重新分配而形成相對於個體化私權的“產權殘缺”,從而,就有了國家政權再次進入做財產關係調整的“制度缺口”。

此後,在農村中貫徹國家意志,不論是建設以國營和合作社為名壟斷性為主的農村購銷體系,還是50年代的農民合作化運動,都較少受到在地利益集團的阻礙,這也是“革命紅利”——國家高度政治化奠基於對各種利益羣體的調控權力的完整構建。

就中華人民共和國成立初期的形勢來説,土改最重要的動員作用體現在一定程度上克服了從自給自足的、高度分散的小農手中徵集餘糧的交易成本,使得國家以革命的名義從農村徵購物資變得相對容易。

從事件進程看,新政權在完成集中糧食治理通脹這一步之後,又創造性地挖掘制度紅利,把這些集中起來的糧食和物資,通過以工代賑、水利建設投入等方式,在農民中進行再分配,可謂神來之筆。這一方面提高了農業產出水平,為遏制通脹發揮長效作用;另一方面大量吸納了災荒發生時可能流出農村的剩餘勞動力,極大地化解了危機代價隨時可能演變成的社會動盪。

據此,關於鄉村是否能夠繼續承載城市危機代價,我們的觀點是主要取決於農村財產關係公平性和農民的組織化程度。有了這兩者,用廣大的農村地區做後盾來應對有限城市的通脹危機,就有了基本物質層面的重要保障。

【本文節選自《去依附:中國化解第一次經濟危機的真實經驗》,董筱丹 温鐵軍著,東方出版社。新書購買鏈接:https://weidian.com/item.html?itemID=1073472052228073555517&wfr=h5direct_wxh5&spider_token=117a&share_relation=5f23849fd5873cea_976317144_3&ifr=itemdetail&state=H5WXshareOld&distributorId=976317144】

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。