翁鳴江:美式法治已問題重重,孟晚舟案捅破了司法獨立最後的遮羞布

【文/觀察者網專欄作者 翁鳴江】

對於法律工作者來説,追求法治既是我們的工作,也是我們的理想和情懷。長期以來,西方發達國家,尤其是以美國為代表,始終站在法治社會的高點,對於其他的國家往往總有種高人一等的派頭(patronizing attitude),喜歡説三道四。在最近的香港反修例事件中,美國為首的西方國家更是以包括所謂維護法治為由片面支持香港的極端分子,甚至引發香港對內地法治的不公評價和拒絕,另人扼腕嘆息。

事實上,美國社會的法治本身已經進入衰敗(decay)早就是不爭的事實。美國總統特朗普曾經明確表示,願意在對華貿易談判中使用華為首席財務官作為談判籌碼,點出了華為不過是中美貿易戰中的一個棋子、政治高於法律的實質,也就捅破了所謂的司法獨立最後的那塊遮羞布。本文旨在對美國為代表的西式法治和程序正義進行初步分析,揭示美國法治衰敗的某些特點,同時也給為了法治社會而兢兢業業努力的中國各行各業人士做參考。

一、問題的產生

西方現代社會一向強調公民自治,對於政府有天生的不信任,因此往往會賦予司法機構和立法機構較大的權力,以形成對政府的約束作用。美國就是分權制衡制度的典範。美國是在推翻英國殖民統治的基礎上建立的,當時美國尚處於農業社會,沒有大工業化的生產。一定程度上政府的無為而治,採用鄉村自治,能讓勞動者最大程度的發揮主觀能動性。所以,在相對封閉的農業社會,這種自帶三權分立制衡體制的法治社會對於保護多數人的利益來説,無疑是很好的選擇。

然而,隨着大工業的發展,現代化交通和科技技術進步,三權分立的法治社會是否仍然是最佳選擇,則是一個仁者見仁智者見智的問題。特別是,在形成了許多富可敵國的大企業和具有全國影響性的政黨和利益集團(如工會等)之後,三權分立的政府、立法和司法機關正好就成為大企業、政黨和利益集團的逐鹿之地,多數人的意見反而不一定能得到反映。按照弗朗西斯·福山的觀點,“分權體制越來越無法代表大多數人利益,而是給了利益集團和政治活動組織過度的話語權,未能體現美國主權公民的意志”。美國法治的實質,在一定意義上,也就自動退化成為掩蓋利益勾結、權力腐敗的精美面紗。

二、昂貴的法治

法治是有成本的。譬如,國家要發現一個犯罪嫌疑人、對其抓捕、判刑之後並且監禁等都需要人力和物力的成本。但是,最近一則美國關塔那摩灣監獄的新聞則讓很多人震驚。據説,該監獄僅僅為關押40名囚犯而支付的警衞費用以及管理軍事法庭的總成本,僅僅2018年一年的開支已經超過5.4億美元,約合每位囚犯1300萬美元。連前關塔那摩軍事法庭院長的前法律顧問都認為這是巨大的浪費。

關於關塔那摩灣監獄鉅額開銷的報道

成本高漲的一部分原因來自於美國政府檢察官還想為監獄中的一些人爭取死刑判決,而由於許多案件的證據“受到酷刑拷打問題的污染”等問題,美國法院要對這些罪犯判死刑的可能性已經很小。而且,即使被判有罪,這些案件中的大多數將導致冗長的上訴,最後羈押的費用無疑會是天文數字。因此,該前法律顧問認為這些訴訟訴求是在浪費金錢和時間,還不如庭外和解談判。

事實上,筆者在十幾年前的美國法學院上課時,當時教我們比較法的教授就是美國憲法學的大拿,他當時就兼職在代理關塔那摩灣監獄的某些恐怖分子嫌疑人的案件,主要理由就是美國政府的羈押和刑訊拷打違憲。

由於法官可以直接造法等判例法傳統,不僅使得律師費和訴訟費奇高,普通案件的訴訟整個過程本來就相當的漫長;像涉及到恐怖分子之類的案件,各類成本和費用自然就更會是高得嚇人。雖然這一制度的優點是,較少會使無辜的人成為罪犯。但是這裏的問題在於,只要有足夠的錢,請到好的律師,這一制度也很容易縱容犯罪分子。

學過美式法律的人還會知道,其實很清楚可以得出結論的事情,法官和律師都會對其內在的邏輯鏈條裏進行非常複雜的論證。法律複雜化的結果是整個法治的過程都充斥着不確定性,程序複雜性,冗餘性,卻缺乏終局性,使得交易成本自然越推越高。隨着時間推移,發展到現在,即使是最初形式理性化的法律制度也變得越發複雜,律師等也變得越來越昂貴,沒有錢的人也越來越打不起官司;美國的法治也就越來越成為了富人的遊戲。

讓問題更為複雜的是,美國曆來就有讓法院介入一切社會事務的傳統,幾乎是任何爭議都可以通過法院訴訟來解決。這使得人們對很多問題,難以從單純的利益出發,進行成本效益的計算。在外人看來,美國幾乎越來越難以進行一些重大的項目,像類似加州高鐵之類的項目,雖然早在30多年前就已經開始規劃,但是線路越砍越短,項目工程時間卻越來越長,很大原因就是因為項目面臨各種已有和潛在的訴訟。

根據相關新聞報道,除了動遷的爭議之外,更有環保人士已經在法院起訴高鐵項目,稱項目建設將危害11中瀕危物種的生存。可以預想,每做一種替代方案,都會導致項目被擱置更長時間,成本被提得更高。

正是由於美國司法的這種特性,使得其很容易被各類有心人士和利益集團利用,不僅使法治離公平正義的目標越來越遠,而且成本(不管是現金成本還是社會成本)也越來越高昂,越來越讓人難以承受。

三、立法機構的退化

理想狀態中的法治,立法機構應當超脱於個人、企業或組織利益之外,制定出符合最大多數人最大利益的良善之法。然而,眾所周知,美國國會歷來卻是各個利益集團遊説(lobby)的重中之重。

引用福山的説法,“無法再向立法者直接行賄的利益集團,已經找到其他途徑來征服和控制立法者。這些利益集團獲取了與自身社會代表性極不相稱的影響力,扭曲了税收和支出政策,從自身利益出發操縱政府預算,拔高了政府赤字的整體水平。他們還誘使國會通過各種各樣法令,大大降低了公共管理的質量。”

美國社會當前最為嚴重的含阿片類藥物(Opioid)濫用的危機和槍支管理失控危機等等,其實多多少少都和美國國會被各大利益集團挾持,導致無法有效立法或者法律被濫用有關。

以含阿片類藥物濫用的危機事件為例,本來應當是用在癌症或其他嚴重疾病晚期的強力止痛類藥,由於監管的失責,被廣泛應用於普通的治療。在過去的30年中,阿片類藥物的合法化使用,已經讓美國的各類藥企賺到盆滿缽滿。

雖然,美國國會很早就有議員開始因為阿片類藥物氾濫造成的藥癮要求開始調查,但是,由於藥企在國會的遊説和資金影響,美國國會一而再再而三錯過控制阿片類藥物氾濫的良機。

2010年美國國會通過的《患者保護與平價醫療法案》甚至還被進一步用來擴大阿片藥物氾濫。2016年4月,美國國會通過一項法案,則是藥商、遊説團體和國會議員合作的成品,從2014到2016年的立法期間,醫藥界共投入1億多美元進行修法遊説,導致該法事實上造成限制聯邦緝毒署(DEA)的執法權責的效果,讓止痛藥經銷商獲益。

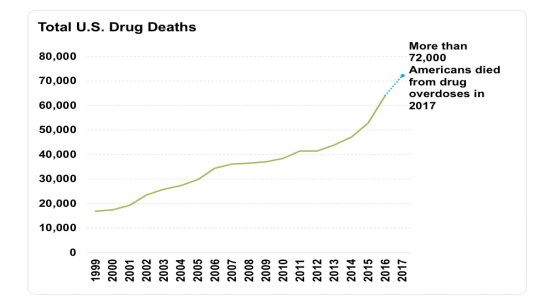

正是因為受到各大利益集團的干預和影響,作為美國立法機構的國會行動遲緩,其最終結果是美國含阿片類藥物氾濫成災,據聯邦疾病防治中心(CDC)資料,美國2015年死亡服用阿片類處方藥過量致死的人數為5萬2千多人,2016年為6萬4千多人,2017年為7萬2千多人,造成的死亡比槍殺和車禍加起來還多,並且還在保持着每年17.7%的增長速度。

美國曆年因為濫用藥物死亡的人數

更為驚人的是,全美有近300多萬人嗑阿片藥成癮,由於此類藥物的效果極其厲害,如芬太尼的效果是海洛因的五十倍,很多人為了要擺脱對芬太尼的毒癮,必須一天內定期數次注射海洛因。這也就造成了無數人間悲劇,很多人也因此淪落街頭,最終成為了無家可歸的流浪者。

美國總統特朗普當年是以Drain the Swamp,即“抽乾沼澤”的口號,從而吸引廣大對社會現狀不滿的選民而上台的。這個口號的意思是,特朗普要根本上徹底地改變華盛頓的政治生態,其中之一就是要改變國會被利益集團牽着鼻子走的局面。另人諷刺的是,他上台後,各大利益集團在美國國會中的遊説費用不降反升,連年創下新高。

四、行政機構的無能

法治社會中,行政機關是法律的執行者,是法治的重要一環。客觀來説,美國絕大多數小地方的通過地方自治來管理,都還是行之有效的。大多數地方的政府規模極小,因為人員的費用一般都需要額外徵收地方税來供養,所以本來就沒有幾個人。而且,只要當地居民的自律水平高,都自覺遵守各種法律規章制度,地區還是可以被管理得井井有條,也確實很少需要政府管理人員和執法人員。

但是,在一些大中城市,違法亂紀的人一多,美國的地方政府的治理能力就會頗有些問題。舉美國的無家可歸者問題為例,根據美國住房和城市發展部(HUD)公佈的不完全統計的保守數字報告,2017年美國大約有55萬無家可歸者,相當於每一萬人中就有17個,其中白人約佔47%,黑人佔41%。主要的城市如紐約、華盛頓、邁阿密、西雅圖、舊金山和洛杉磯,流浪者問題都非常嚴重。

根據洛杉磯市政廳的相關數據,光2018年有918名流浪者非正常死亡(男性736名,女性182名),比2014年飆升了76%。但即使如此,根據相關統計,洛杉磯、舊金山和西雅圖的流浪者這幾年的數量仍然在穩定增加當中。

流浪者濫用毒品也很普遍;從2017年夏天開始的半年內,舊金山市就在街道上清理了9萬個吸毒用的注射器。為了避免流浪者和吸毒者亂扔注射器引發公共衞生危機,好些城市甚至專門設立了丟注射器的垃圾桶。

另外,由於缺少公共廁所,流浪者基本上都在户外隨地便溺,美國很多城市的許多大街、地鐵站、公園包括許多旅遊景點都充滿了大小便的臭味,像舊金山等城市甚至有許多專門的志願者去沿街收拾流浪者的糞便。

此外,還有很多流浪者直接會在城市的道路上安營紮寨,立個帳篷就直接住在街上;如洛杉磯市中心有一個叫Skid Row(也有翻譯為“窮街”)的街區,整個街區範圍內有好幾千流浪者住在馬路上,也是全美國犯罪率最高的街區之一。

美國的流浪者甚至直接在街頭“安營紮寨”(圖片來自CNN截圖)

雖然政府是治理流浪者問題的主力,但是他們往往在具體的事務管理上行動力不強,或是受到其他部門牽制後捉襟見肘、力不從心。

就流浪者管理和治理問題上,美國的很多州和城市都制定有各種規定,對其進行規制和禁止,但是一般性禁止性的做法,往往會被法院裁判為違憲。譬如,佛羅里達州的勞德代爾堡(Fort Lauderdale)是美國的旅遊勝地之一,風景迷人,有各種遊艇和郵輪碼頭,素以“美國威尼斯”著稱。但是勞德代爾堡的流浪者問題極其嚴重,小小的二十幾萬人口的城市,常年的流浪者就有上千。

從政府管理角度來説,如此眾多的流浪者顯然造成城市形象極具惡化,也嚴重當地經濟發展和旅遊收入。因此,政府就開始對有人為流浪者提供水和食物的做法進行限制,試圖從水和食物的來源上給流浪者儘可能造成麻煩。

如當地政府規定,要在室內向流浪者發放食物,不能在海灘上發放,發放點要有一定間隔等等。客觀來説,這類立意苛刻(mean spirited)的法規本來在美國支持者就不多,結果在2000年,有一位老人就起訴政府,認為相關法規侵犯了其宗教信仰中關於佈施的自由。當地的地方法院也果然判決政府的相關禁止性法規屬於違憲而無效。

既然堵得方法不得人心,美國地方的政府就只能在疏導的方向上做文章。有些城市為了最終解決流浪者問題,會一次性花血本造一些補助性的房子。但這裏最大的問題就是惡性循環,往往這次的問題是勉強解決完了,但既然你在這裏提供過優惠條件,過一段時間就會有新的一批流浪者聚集過來,同樣或類似的問題就會重新冒出來。

最近幾年,加州有些地方政府為了幫助流浪者,立法對進行主動登記的流浪者提供月度補助,確保他們有一定的最低收入,也包括提供一些簡單的工作,但是這類法規政策的也同樣產生了反效果;很快大家就看到這就裏條件不錯,結果就有更多的流浪者聚集到這些地方。最終使得問題更加嚴重。

總之,美國政府施政的質量和效率其實是很成問題的。同時,美國人對政府的天生不信任,會通過其選舉的議員和國會代表等,使國會將更多、更困難的法令強加於行政部門;法院也會經常插上一腳,攪黃一些政府的項目或增加難度,其最終結果就是這兩方面的因素都降低了行政體系的自主性和本來就不高的效率,反過來限制了政府的行為,使得政府更加短視,更加僵化、拘泥於現狀。而老百姓看到政府的無能表現,就會更加對政府失望,進一步要求立法機構和司法機構的介入干預,自然而然就會形成新的惡性循環。

五、法院的迂腐

美國法治的最大特色之一就是追求程序正義。但是,一味追求程序正義,其結果往往就是捨本逐末。從簡單分析美國最高法院最近的一些案例來看,美國法治在捨本逐末的道路上可謂是一騎絕塵,愈行愈遠。

比如説,美國的“毒樹之果”(Fruit of the Poisonous Tree)原則,也就是證據排除規則,即從非法逮捕、無理搜查或刑訊逼供中獲得的證據必須被排除在審判的程序之外,其法律基礎是美國憲法第四修正案。客觀來説,這個規定對遏制辦案人員刑訊逼供,保護刑事被告人的基本權利有着進步作用。然而,美國最高法院的最近幾個案例對“毒樹之果”原則的擴展解釋,則讓人大跌眼鏡。

在2012年的“美國訴瓊斯”(United States v. Jones,2012)案中,瓊斯是一個住在華盛頓的毒販,警察向法院申請了在其車輛上安裝GPS跟蹤系統的搜查證,法院批准了十天之內安裝。但是警察由於在第11天才把GPS跟蹤系統裝到瓊斯車上,併成功收集到證據將其定罪。但辯護律師在訴訟過程中,發現了該搜捕令有1天的時間差,認為過程非法搜查,併為其辯護稱在這一前提下蒐集到的所有證據都是無效的。警察則辯解稱,在車尾安裝GPS跟蹤器,既沒有開車門,更沒有到他家去,所以在法律定義上,也可以解釋為不構成非法搜查。但這個案子一路到了聯邦最高法院,結果大法官們以9:0判政府敗訴,法院認為沒有搜查令就不能放GPS跟蹤器。

在2013年的李雷訴加州(Riley v. California ,2013)案中,李雷是一個黑社會成員,當他被逮捕的時候警察從他身上搜出了智能手機,但是,警察在沒有搜查證的情況下蒐集了他同夥的信息和一些視頻。根據美國的習慣法,警察在犯罪現場逮捕犯罪嫌疑人時,如果在他身上搜出筆記本,上面可能記着同夥的聯繫方式之類的信息,則無需搜查證就可以作為證據,這也是美國的習慣法對“毒樹之果”原則的例外。因此,加州法院認為按照習慣法,現在的智能手機就相當於過去的記事小本子,駁回了被告律師“排除證據”的要求。

但是,這個案子上訴到美國聯邦最高法院後,最高法院以9:0全票反轉推翻了加州法院的判決,判決警察不能在沒有搜查令的情況下檢視犯罪嫌疑人的智能手機。理由是智能手機不是普通的紙質筆記本,裏面的信息更多,所以就不能在沒有搜查令的前提下搜查。

客觀來説,像上面兩個案件之所以能一路走到最高法院,下級法院應當還是有所猶豫的。畢竟犯罪嫌疑人明明可以有證據定罪,而且證據排除規則本身就有一定的解釋空間,完全沒有必要讓罪犯逍遙法外。

説到底,證據就是證據,我們可以理解刑訊逼供產生的“證據”不具有可靠性,會造成冤假錯案,因此要嚴格禁止。但是,美國最高法院在上面兩個案件中的做法,無疑增加了非法證據的範圍,擴大了法院的權力,進一步限制了行政執法機構本來就已經比較捉襟見肘的行動空間。最終,使法律成為犯罪分子而不是無辜人民的保護傘,不能不説美國法官的迂腐誤事。

六、小結

最後,我們應當要承認,美國的法治是有其地位和功績的,對於像中國這樣從頭開始建設社會主義法治的國家,西方法治包括美國法治中的許多原則和規定都可以是我們借鑑、參考和學習的對象。

但是,中國並不是美國。本文只是簡單分析,就可以看出美國式的法治在很多方面其實都已經是問題重重,因此完全沒有必要被我們捧上神壇、頂禮膜拜。特別是十八屆四中全會提出全面推進依法治國的目標,堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進,科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法成為法治實踐基本目標,法治國家、法治政府、法治社會一體建設的局面初步形成。因此,我們的制度自信也應當包括我們對建設社會主義法治的制度自信。

需要特別強調的是,西方社會和中國的發展道路不同,特別是像三權分立、司法獨立等原則,在農業社會或工業社會初期,當每個人的權利和能力都沒有太大差別的時候,相互扯皮和制衡,有其合理性的一面。在進入工業化社會或信息化社會之後,企業、利益集團和政治活動組織的權利遠遠大於個人,而三權分立的政府、立法和司法機關給了企業、利益集團和政治活動組織過度的話語權,因此遠不能代表大多數人的利益。

反觀中國,我們的政府是社會良好運轉的保證,建設中國特色的社會主義法治之路,因此必需要發揮黨和政府的核心領導作用,這也是歷史和實踐所證明的。