殷之光:英國稱霸世界時,如何書寫自己的歷史?

【文/殷之光】

讓我們將時間向過往追溯一百年。

1919年,就在牛津貝特講席(Beit Chair of Colonial History)開設之後14年,劍橋維爾•哈莫史華慈帝國與海洋史講席教授(Vere Harmsworth Professorship of Imperial and Naval History)以及倫敦大學國王學院的羅德帝國史講席教授(Rhodes Professorship of Imperial History)也相繼成立。這三個講席共同構成了1950年代之前英國帝國史研究的“鐵三角”,代表了帝國史研究的最高學術權威。**作為一門獨立的學科,帝國史誕生於英帝國全球霸權秩序的頂峯。**然而弔詭的是,在不足一代之內,這羣英帝國史的權威們也目睹了英國乃至歐洲世界政治權威的衰落。隨着第一次世界大戰的爆發,一個以歐洲為核心的“西方”文明敍事被殘酷的戰爭現實打擊地支離破碎。

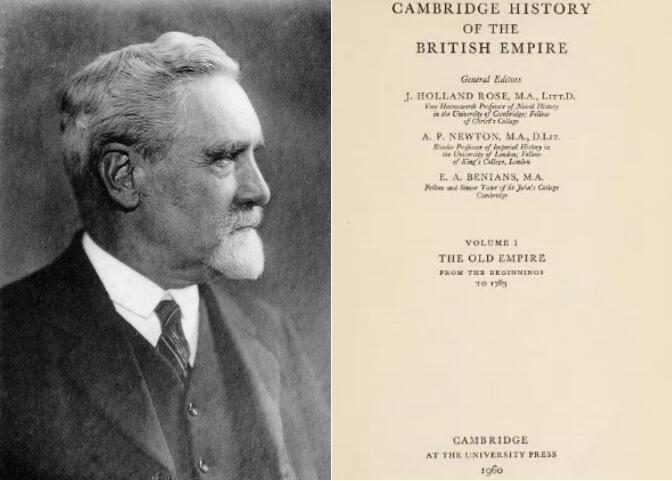

1929年,這批英國帝國史研究的主要學者們開始了一項將持續將近40年的龐大工作——為“大英帝國”著史。這部八卷本《劍橋英帝國史》的首卷主編便是十年前開始擔任劍橋維爾•哈莫史華慈講席教授的約翰•霍蘭德•羅斯(John Holland Rose),以及首位羅德講席教授阿瑟•帕西維爾•牛頓(Arthur Percival Newton)。

約翰•霍蘭德•羅斯與《劍橋英國史》書影

就在開編之初,英國的全球秩序已經從“帝國”(empire)走向了“聯邦共榮”(commonwealth)。隨着《凡爾賽合約》的簽訂與威爾遜主義的廣泛散佈,“民族自決”(self-determination)原則更在廣大已被19世紀末民族主義浸淫的殖民地與半殖民地政治與知識精英中獲得了巨大的市場。如何在這些原本處於英國秩序下的地區推行“自治”,而又不損害“聯邦共榮”世界秩序下英國即得的政治與商業利益,成為了一戰之後英帝國政治與商業精英們所謀求的一個共同目標,“委任地”制度(mandate system)則是這一時期英國在“聯邦共榮”框架下着力推動的核心方案。一系列地處全球貿易交通線核心地位,特別是那些在跨印度洋貿易爭奪戰中心的、原屬於奧斯曼帝國治下的北非、黎凡特(Levant,即今約旦、敍利亞地區)與阿拉伯半島的廣大土地上,出現了許多法律上半獨立的“委任地”國家。

第一次世界大戰結束後成立的帝國市場委員會發布的廣告,呼籲人們支持英聯邦這一帝國體系,多購買帝國生產的物品

而就在《劍橋英帝國史》第三卷“聯邦共榮”1959年出版時,這個英國苦心維護的全球貿易霸權秩序也遭到了更為嚴峻的打擊。“聯邦共榮”作為一種世界秩序設想也正在極速落幕。在二戰結束之後的殖民地半殖民地民族獨立運動浪潮中,蘇伊士運河——這一聯通歐洲與亞洲跨印度洋貿易線的核心關隘——被納賽爾於1956年宣佈收歸埃及國有。而英國不惜一戰的決心也未得到新崛起的“西方”——美國的支持。原本那些半獨立的“委任”國家也在這股浪潮中,相繼在法律上成為獨立國家。

**帝國史始終在追趕帝國政治興衰的腳步。**不過,“倒敍”僅僅表現了帝國史的一個側面。在整個英國19世紀全球霸權秩序的演變過程中,出現於帝國發展頂峯時期的帝國史敍事,更展現了帝國全球秩序觀及其道德敍事與帝國實力政治本身之間的密切關聯。同時,它也從另一個側面將一個知識、知識精英與帝國全球秩序擴張的政治歷史關係展現在我們眼前。

讓我們重新回到《劍橋英帝國史》。在這部史著中,帝國史的學科發源被追溯至約翰•希裏爵士(Sir John Seeley)1881至1882年間於就任劍橋現代史講席教授期間講述的《英格蘭的擴張》之上。

約翰•希裏爵士

然而,與希裏不同,《劍橋英國史》的編者們並未將戰爭與軍事擴張視為英帝國得以形成的基礎。******20世紀初的帝國史研究者們更認同將英帝國視為“自然”(organic)生長而非人為“計劃”(plan)的產物。**換句話説,在這批帝國史研究者們看來,與其將帝國視為一種人為設計的結果,不如視之為類似於斯賓塞式的社會有機生長的體現。他們認為,雖然早期英國海外殖民基本都採用皇家特許公司(licensed company)的形式,但是這些公司的出現也是在“獨立個體”(private man)的推動下,自主而非有計劃地出現的。**這種對貿易利潤的渴望及其由貿易帶來的繁榮成為了這種帝國敍事的重心。**我們更容易從赫爾曼•梅里維爾(Herman Merivale)1839年從亞當•斯密的框架出發,對殖民主義與殖民地進行的分析中找到這種觀點的影子。

在這本題為《殖民與殖民地》(Colonization and Colonies)的講演集中,梅里維爾認為,“貿易”才是理解殖民與殖民秩序的核心。支撐這一核心的基礎則是斯賓塞式社會進化論觀點。這一觀點體現了維多利亞時期將物質發展等同於道德正義的基本態度。在基本承認了西班牙美洲殖民者的“惡習”(vice)之後,梅里維爾話鋒一轉,指出西班牙殖民者們的冒險與奉獻精神,為後來的“和平殖民者”(peaceful colonists)們鋪平了道路。毋庸置疑,這些“和平殖民者”主要指的便是後來的英國白人們。貫穿梅里維爾演講的是一個商業帶來繁榮與進步的歷史主題。他描繪了從北美洲到西印度羣島再到亞洲菲律賓羣島“繁榮與富強”的殖民地景象。在他看來,這些由歐洲強國(power)所持有(possess)殖民地之所以能夠由此發展,全在於幾個重要原因。首當其衝的便是“開放的商業”,富饒的自然資源,以及由英國殖民者所“帶來”的廢除奴隸制度。

《殖民與殖民地》初版扉頁

與梅里維爾一樣,在《劍橋英帝國史》的敍述中,帝國的歷史學家們也希望強調帝國的“德性”(virtue)。但與梅里維爾那種發展即正義的視角不同,早期的帝國史研究者們對“德性”的追求層次更加豐富,並呈現出了一種與輝格史觀類似的曖昧關係。在他們看來,英格蘭的帝國實力(imperial power)基礎有四,即英倫三島的密切統一(unity)、法律(law)、社會制度與機構(institutions)、以及她駕馭海洋的“天性”(sea instinct)。除去最後一點外,對於“統一”、“法律”以及“制度”在帝國史中核心地位的認定,幾乎是將一批19世紀初期,受大衞•休謨(David Hume)影響至深的輝格史學家(the new Whig historians)們對英國史的敍述擴展到了對整個英帝國史的闡釋中。《劍橋英帝國史》開篇序言的第一句話便直接引用了重要輝格史學家麥考利男爵(Thomas Babington Macaulay)的《英國史》(History of England):

麥考利男爵

“在英國的早期歷史中,沒有任何跡象能顯出英國日後註定所獲得的偉大。” 麥考利男爵的這句話表明了輝格史學的一個基本態度,即英國真正的歷史及其偉大的根源開始於光榮革命之後建立起的君主立憲制傳統。許多具有代表意義的輝格史(whig history)著作都將光榮革命作為書寫英國曆史的樞紐。絕大多數的輝格史學家們是19世紀英國議會、政府或者是內閣的成員。作為從19世紀末期便開始遭到歷史學家們不斷地抨擊,並被認為是一種“年代誤植”(Anachronism)的歷史敍述,輝格史的出發點無疑是希望通過重新編寫英國曆史的方法,來為當下英國制度以及政治理想做背書。這種有強烈目的論色彩的歷史觀也被稱作為“當下中心主義”(present-centred)的“非歷史”書寫,並深為不少後來的歷史學家們所忌諱。

從方法論上,輝格歷史學家們輕視一手資料、重視道德與政治説教、借古論今式的敍史法廣受詬病,後來的諸多英國帝國史學者更是積極參與批判英國史書寫中的輝格史觀傾向。那麼,我們是否能夠簡單地相信,在19世紀末期開始的英國帝國史敍事便是對這種輝格史觀的反動呢?

回答這個問題,就需要將眼光投射到被“追授”帝國史鼻祖地位的《英格蘭的擴張》。1883年,希裏將他1881至1882年間就認劍橋現代史講席教授的系列講座結集出版,定題為《英格蘭的擴張》(The Expansion of England)。書的開篇,希裏便追問歷史書寫的意義何在。他提出,那種帝王將相起居注式的細碎歷史毫無切實目的。這一點的確直接指向輝格史學家們只關心歷史中的“行動者”(agency)而忽視歷史作為一個動態歷程的缺點。希裏不滿足於輝格史家筆下對英國曆史那種溯源式的探究,他強調,如今的英格蘭“已經不再是斯圖亞特或是都鐸時代的英格蘭了”。如今的歷史必須向前看,必須直面進步與發展的觀念,用科學的態度去解釋那些更具普遍性、更加實用、“更為偉大的真理”。

《英格蘭的擴張》1883年初版

希裏並不否認輝格歷史學家們所描述的英格蘭歷史中的進步潮流,也未曾像後來的批判者們那樣,將矛頭對準輝格史中體現出來的進步史觀與目的論態度。相反,希裏的目的論指向更為宏大,他將眼光對準了未來而非輝格史家們所關心的“當下”。希裏更關心人類“文明”的“普遍趨勢”(general drift)與“目標”(goal)。同時,更重要的是,希裏對“未來”的興趣成為他連接帝國現實政治發展與“西方文明”歷史演變的重要線索。並且,希裏對整體歷史的關心並未使其淡化民族國家這一認識框架的重要性。相反,他是希望從英格蘭這一政治共同體的歷史經驗中,發掘其更具有普遍意義的“目標”。

在這個意義上,希裏不滿足於輝格史學家們僅將歷史侷限於“英格蘭”這一地理空間之中。他一方面承認,輝格歷史學家們關心的自由(liberty)與民主制度(democracy)的確是“英國國家”(the English State)的核心價值與前進方向。但是,另一方面,他又強調,任何對英格蘭歷史進程及其核心價值觀的探求,如果離開了“英格蘭向地球上其他國家的擴張”這一基本動力與歷史背景的話便一無是處。在希裏看來,英國如今的偉大成就是一種歷史發展的結果,更是未來文明進步的核心。他直言,“我們種族的(全球)擴散”(the diffusion of our race)與“我們國家的擴張”(the expansion of our state)是解釋英國之所以能為偉大的“大不列顛”這一現實的根本基礎。而在傳統的輝格史敍事中,這兩個現象卻無從尋跡。

希裏強調要跳出對個人事蹟的堆砌,從科學的發展動態中去描繪歷史的脈絡。這裏他回應的也是輝格史學家們在敍述英國史時所呈現出的狹隘立場。希裏認為,僅僅在英格蘭國史的框架內討論“律法和統治者”的更迭與互動是“機械的”(mechanically)。這種敍史手段根本無法真正呈現出各個歷史時段之間的“統一性”(unity)。而事實上,對輝格史學家們來説,通過光榮革命這一關鍵點來描寫英國史、以古論今的手法,其重要任務之一便是強調英國曆史中“古今”之間的密切關聯。這種對“統一性”的強調構成了輝格歷史敍述中的核心目的論導向。輝格史家們格外強調“光榮革命”之前的英國王權與之後的議會權力,以及英格蘭國教會,通過光榮革命這一關鍵事件,完成了“統一”,並造就了之後英國保守主義者眼中的英格蘭核心價值觀:地方自治與議會民主。輝格史學家們通過他們對光榮革命史的討論,建立了英國曆史中盎格魯-撒克遜人的主體性地位。

《英格蘭的擴張》面世於1883年,距離麥考利男爵《英格蘭史》(The History of England)出版才35年。此時的英國剛剛結束了祖魯戰爭,正式建立起了對南非的殖民統治。一個由加拿大、南非和印度構成的不列顛殖民世界帝國就此形成。

20世紀上半葉的一張明信片,上面描繪了一個布爾人和南非的地圖剪影。圖中親切地將南非布爾人稱為:“我們來自南非大草原的小夥子。”

在這個帝國政治的鼎盛時期,希裏批判的是輝格史學在一個大時代中的小格局。在希裏的敍述裏,個體在歷史中的意義不僅僅是個人德行的集中表現,更需要被放在一個與國家(State)的關係中去理解。而國家的地位則更被放在一個長時段的西方文明的延續脈絡中來體現。**相比輝格史家們關心的帝王將相,希裏更樂意從(西方)文明的尺度出發,關心諸如牛頓、蘇格拉底、柏拉圖等這些個體。並從中探求一個與“人類普遍福祉”相關的歷史敍事。**在希裏眼中,輝格史學家們將眼光禁錮在英格蘭島嶼上。這種史觀無法承載解答“不列顛殖民帝國”未來命運的使命,也無法描述不列顛世界帝國維繫諸邦國之間穩定性的紐帶。希裏不滿足於輝格史學家們對“統一性”安於一隅式的解讀,他希望在一個英格蘭白人向外殖民擴張的歷史中,去描述一個“出英格蘭記”(English Exodus)既有史詩又飽含宗教意味的故事。希裏將這一故事的重心放在了18世紀,並用“路易十四時代”和“拿破崙時代”這兩個與英國民族史看似毫無關聯的人物作為這段歷史時期的標記物。在希裏看來,在這個世紀裏,英格蘭向外擴張、獲取殖民地的鬥爭不但造就了宏偉的英格蘭歷史,更以一個“出英格蘭記”的神聖敍事,將輝格歷史中的盎格魯-薩克遜主體性地位從一個特殊的民族史框架中,提升至了一個全球歷史的核心地位。

相比梅里維爾在19世紀中期從經濟發展角度闡釋的英格蘭殖民歷史來説,希裏成功地將英格蘭的“擴張”從一個純粹的貿易經濟命題,轉化為一個結合了政治變遷、軍事行動,結合了帝國中心與殖民邊疆,結合了歷史與未來的整體性道德敍事。與其説希裏是反輝格史觀的,不妨認為他是一個真正意義上的輝格史學家。正是通過他的敍述,輝格史觀中體現的強烈價值觀與目的論導向才從一個反映了英國“特殊性”的問題意識,轉變為了一個具有普遍性的議題。由此,盎格魯-薩克遜的白人中心主義才真正隨着英帝國軍事霸權的全球展開,成為一個文化與意識形態意義上的全球性霸權。一個以英國為中心的,對全球當下秩序的梳理,對西方文明歷史的收編,以及對人類未來歷史發展方向的整體性敍事也在這個過程中誕生。這種通過反輝格史觀而建立起的輝格帝國史敍事影響了希裏之後的幾代英國帝國史學家,成為“帝國史”最核心的問題意識。

**從英國“帝國史”的輝格史起源中我們能發現,帝國史視角下編織的世界敍述流露着強烈的盎格魯-撒克遜白人種族中心主義的意味。**我們也不難發現,輝格式的帝國史與英國憲政史之間那種深層次的共性,以及它們對未來強烈的目的論興趣。它們對傳統、當下以及未來,對中心與邊緣的整體性理論野心,加上19世紀英國全球殖民擴張的政治進程,無疑共同造就了輝格史學家們所發明的英國“核心價值”以及文明論的全球性影響。

但是,這種從正面書寫的“政治神學”敍事僅僅是帝國史的一個面向。如何處理殖民帝國在擴張過程中的罪惡與殘暴?希裏處理這個問題的方法沿襲了梅里維爾的方法,將眼光放在了廢奴運動上。在希裏筆下,廢除奴隸制度是“自由貿易”發展之後的歷史必然。正如梅里維爾一樣,希裏以北美的獨立為界,將英帝國分為兩段。在18世紀北美獨立之前的英帝國奉行一種“古老的殖民體系”(old colonial system)。這種從“古希臘殖民主義”中繼承下來的經驗本質上反映了一種“自然體系”(natural system),它就像是植物瓜熟蒂落,果實落地再生根發芽的自然生長一樣,通過不斷地自我繁衍,將自身的基因廣佈天下。同時這種舊的殖民體系從未將殖民地視為平等的主體,殖民母國甚至不惜犧牲殖民地,來保障母國的利益。而18世紀末之後的新興殖民體系才是真正物質與道義上的進步。

希裏強調,“我們的殖民帝國”(our colonial Empire)不能與傳統的“帝國”(empire)和“殖民”(colonial)概念混為一談。這個現代的“大不列顛殖民帝國”不是“通過武力將所有不同族羣聚攏一道”,而是意在“將各色族羣凝聚一體,形成一個統一的民族”。從這個意義上來説,大英帝國“並非一個帝國,而更像是一個一般意義上的國家”。希裏進一步提出,這種通過海外拓殖,建立更大的“民族國家”的現象在歐洲強國中都曾經出現過。只不過,到了18世紀末期,那些“大法蘭西”、“大荷蘭”、“大葡萄牙”與“大西班牙”都相繼在大國競爭中湮滅。

時至如今,只有“大不列顛”得以在這過程中倖存,並不斷發展。基於這個現實,**希裏追問,為什麼英格蘭可以“無限擴張”?在此,希裏跳出了從重商主義角度出發對殖民問題的一般理解。在他看來,如果僅僅將殖民地視為服務母國的“地產”(estate),將殖民地人口視為農奴並不斷進行無節制剝削的話,那麼殖民地很快就會因為遭到過渡榨取而失去活力。他舉出英法在北美殖民地較量的例子。正是因為英格蘭與其美洲殖民之間建立起了“平等互惠”的關係,殖民地才能無需母國輸血,便能獨立戰勝法國在北美的勢力。**換句話説,希裏將輝格憲法史學家們對英國地方自治的強烈自信,應用到了對英國與海外殖民地關係的上,強調只有在真正獲得了政治上的自主地位之後,一個強大的統一才能夠出現。這種在“聯邦”(federation)中的國家關係比起處在被征服狀態中的國家來説,要更加穩定、更為經濟、且能促進共同的繁榮。

那麼,為什麼獲得了自主能力的殖民地不會成為母國新的競爭對手呢?對於這個問題,處於英帝國鼎盛時期的希裏似乎並不擔心。在他看來,在英第一帝國時期誕生的海外殖民地遵從舊的自然邏輯,是英格蘭白人向人口稀少的“無主之地”的擴張。他從一種社會進化論與種族主義文明論的角度出發,將這些建立於18世紀之前的殖民地視為母國的子嗣。殖民地白人們建立起的殖民地國家與母國之間的“種族、宗教與利益共同體”(community of race, community of religion, community of interest)是保證這種“聯邦”能夠同心同德的基礎。至此,在希裏筆下一個“聯邦共榮”(commonwealth)的“新殖民體系”應運而出。它成為了18世紀北美獨立之後,一個新的以英國為中心的世界帝國的標誌。希裏將之稱為“聯邦共榮時期”(Commonwealth period),並以此區別於北美獨立之前、沿襲了古希臘、且類似於西班牙、荷蘭等其他歐洲殖民大國的“舊制度”。廢除奴隸制度是這種聯邦共榮關係下,保證殖民地國家的活力的重要手段。殖民地白人勞動力不會因為過分被母國壓榨而滅絕,並最終被黑奴取代的命運。換句話説,希裏通過對英格蘭歷史的敍述勾勒出了全球聯邦共榮未來,其基礎無疑就是將19世紀英格蘭的資本主義剝削的社會關係複製到全球各個殖民地,並以此來保障母國在全球武力與經濟競爭中的絕對霸權。

帝國聖誕布丁菜譜,最早出現在1927年。英國政府向人們推廣了這個聖誕甜點食譜。其中所有原材料都來自於英聯邦的各個成員國

希裏對於帝國發展邏輯及帝國未來走向的普遍性系統描述使其成為後來英國帝國史學家們共同追認的學科鼻祖。在希裏之後的很長一段時間裏,英國帝國史討論的中心議題都圍繞“聯邦共榮”的全球秩序而展開。白人至上的種族中心主義(ethnocentric)世界觀,在這種全球的差序格局中,從一種斯賓塞式的庸俗進化論演真正成為了一種資本主義全球體系中密不可分的有機組成部分。

* 文中圖片未註明來源的均由作者提供

【本文原載於《讀書》2019年10月新刊,原標題為《帝國史中的輝格暗影》。】