埃絲特·迪弗洛、阿比吉特·班納吉:在美國扶貧,我們發現“貧賤不能移”是個大問題-埃斯特·迪弗洛、阿比吉特·班納吉

【文/埃絲特·迪弗洛、阿比吉特·班納吉,譯/觀察者網 楊晗軼】

亞當•斯密曾在《國富論》中寫道,我們的晚餐不能指望屠夫、釀酒師和麪包師發善心,只能指望他們關心自身利益。至少從那時起,金錢激勵(financial incentive)就一直被視為人類行為的主要驅動力,它構成了經濟學的基本前提。在過去幾十年裏,對經濟激勵魔力的信仰導致美國等地的決策者將精力放在了為數不多的“適宜激勵型(incentive-compatible)”政策上——儘管他們的初衷往往是好的。

這不是件好事,也不知經濟學家用了什麼方法,居然讓人們對最重要的經濟學研究結果視而不見:金錢激勵的作用遠沒有大家通常認為的那麼強大。

我們可以在富人身上觀察到這個現象。美國給運動員設置了工資上限,但不會有人真的認為美國的頂級運動員勤奮程度不及工資沒有上限的歐洲運動員。研究表明,當最高税率上調時,逃税率會升高(有人還會試圖移民),但富人不會因此消極怠工。美國前總統里根著名的減税政策確實短暫地提高了應税收入,但那只是因為人們改變了申報數字,減税政策一結束,應税收入又降下來了。

我們也可以在窮人身上觀察到這個現象。儘管 “福利皇后”【譯者注:美國對利用欺詐手段濫用社會福利的女性的貶義詞】的説法由來已久,但40年來的實際情況證明,即使福利待遇變得更加優厚,窮人也不會停止工作。在上世紀70年代著名的負所得税試驗中,參與者有最低收入保障,額外收入則需要納税,實際效果就是對額外部分收入徵收30%至70%的税,然而人們工時的下降幅度卻不到10%。最近的例子是美國原住民切諾基部族,當他們開始從保留地上的賭場獲得分紅時,財富平均增長了50%,但沒有任何證據表明他們因此減少了工作量。

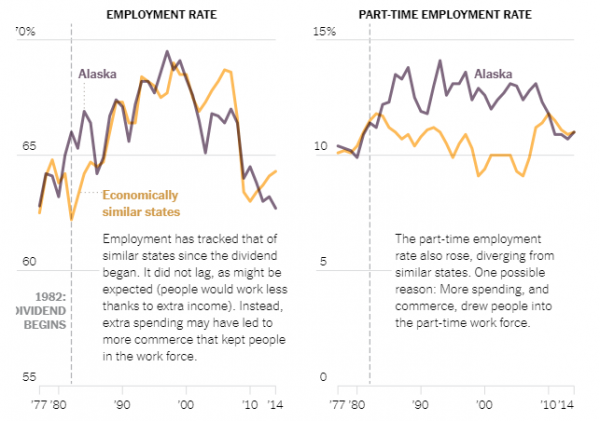

除了貧富兩極之外,其他所有人的情況也都是如此——税收激勵機制沒有太大效果。例如,在以“金錢意識”聞名的瑞士,人們因為税法修訂而享受到兩年的免税期,但勞動力供應卻完全沒有發生變化。在美國,經濟學家研究了税率或退休激勵措施的許多臨時性調整,發現在大多數情況下它們對工時的影響微乎其微。同樣,當人們有收入保障的時候,也沒有懈怠:阿拉斯加永久基金自1982年以來,每年給每個家庭分紅約5000美元【譯者注:阿拉斯加38年來每年人均分紅1200美元,每個家庭分紅應在4000美元左右】,此舉對就業並無負面影響。

阿拉斯加人均收入增加並未降低該州全職和兼職就業率

反過來,當就業崗位減少、地方經濟崩潰時,我們不能指望靠人們追求美好生活的慾望來解決問題。當前,美國人口流動性低得令人驚訝。上世紀50年代,美國每年有7%的人口在縣和縣之間遷徙。而到2018年,這個比例只有不到4%。這種趨勢始於1990年,並在新世紀頭十年中期加速下降,那時候恰逢某些地區的工業在與“中國製造”競爭中受到衝擊。當各個縣裏面製造玩具、衣服或傢俱的崗位消失之後,人們很少去其他地方找工作。他們也沒有提出重新安置或再就業培訓的要求,而是選擇呆在原地,希望情況有所改善。結果,美國減少了100萬個就業崗位,這些社區居民的工資和購買力紛紛萎縮,落入了凋敝和絕望的下行螺旋。婚姻率和生育率降低,越來越多的兒童生下來便陷入貧困。

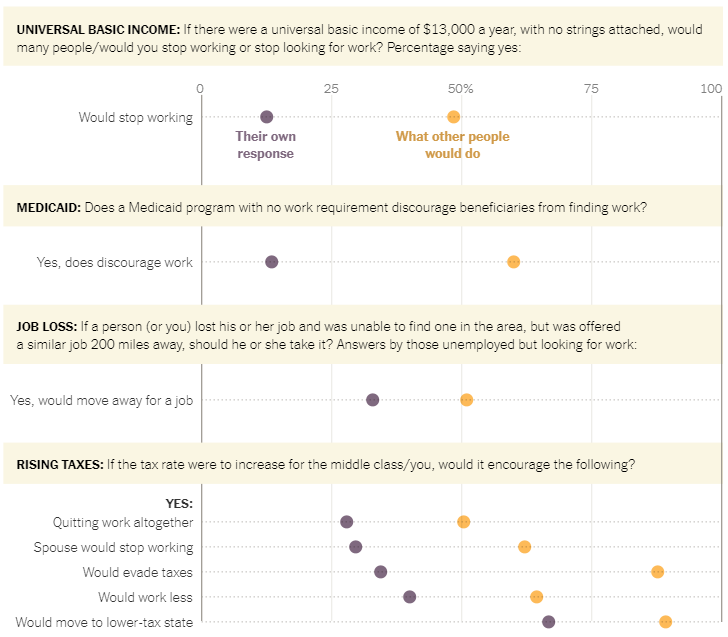

儘管如此,大多數人仍然對激勵機制抱有信心。2018年秋天,我們(與哈佛大學經濟學家斯蒂芬妮•斯坦切娃一起)對10000名美國人進行了調查,親眼見證了這種錯位現象。我們對一半的受調查者提問:假如某人處於待業狀態,而200英里之外有工作崗位對其開放,你認為他或她應該怎麼做?62%的人表示那個“某人”應該搬家。另外,50%的人説如果税率上升,他們預期部分人將停止工作。60%的人認為由於醫療補助【Medicaid】缺乏就業要求,它往往導致受益人不積極找工作。49%的人認為如果全民無條件基本收入能達到13000美元,“很多人”將不再工作。

但出乎意料的地方在於,當我們對另一半樣本提出同樣的問題——只是把問題裏“某人”改成了“你本人”時,卻得到了截然不同的回答。只有52%的人表示會為了爭取就業崗位而搬家,在失業者羣體中這個比例更是低至32%。72%的人表示税率升高“完全不會”導致他們停止工作。13%的人表示他們如果接受了對就業不做要求的醫療補助,可能會減少工作量;12%的人表示如果能享有全民基本收入,他們將停止工作。這個結果意味着,人們認為“所有人都會響應激勵措施,但我不會” 。

調查發現美國人認為其他人會響應金錢刺激,但他們自己往往無動於衷

如果金錢沒有激勵作用,那人們究竟在乎什麼?其實我們憑直覺就能猜到答案:地位、尊嚴、社會關係。企業高管和頂尖運動員的動力來自追求勝利和卓越的慾望。如果領取社會福利被其他人視作某種犯罪,那窮人也會主動放棄福利。對中產階級而言,最可怕的莫過於失去身份歸屬感以及在當地社羣裏失去地位。

美國的問題在於,其大部分社會政策都基於三項與現實脱節的原則。要解決這個問題,我們還得從這些原則本身出發。

首先,大多數決策者都認為不需要採取什麼行動。大多數關於貿易衝擊和技術創新的經濟政策對話假想了一個世界,彷彿人們能很快地適應變化,比如原本在北卡羅來納做衣服的工人可以平滑過渡到去紐約疊衣服或者在網上賣衣服。但在現實世界中,你不可能指望市場產生的結果永遠是公正的、可接受的、高效的。(貿易、機器人或其他原因所造成的)破壞因素的確會引發切實的痛苦。賓夕法尼亞州的一項研究發現,當長期服務的老員工在大規模裁員中被解僱後,他們在接下來幾年裏的死亡率顯著升高。

其次,關於“依賴性”和“福利文化”的論調可以休矣,自從前總統里根提出這些説法之後,美國社會從未就此真正展開辯論。(畢竟,“我們所瞭解的那種福利”是在克林頓執政時期被終結的。)政府有必要進行干預,可以在合適的情況下促進人口流動,在另一些情況下則把人留在原地保證他們的生計和尊嚴。民粹主義議程之所以獲得成功,是因為它把工薪階層描繪成被打擊的對象以及犧牲品,並通過建各種“牆”來向他們提供虛假的保護。決策者若要反擊民粹主義,就必須對經濟困難的人給予承認,並在某種意義上把他們樹立為社會的烈士。

最基本的辦法或許是通過類似“老兵法案”【譯者注:指《退伍軍人通過技術教育課程就業》,是一個面向老兵的學費住宿費補助項目】的方式來解決破壞因素造成的問題。自1974年以來,《貿易調整援助計劃》(簡稱TAA)一直向那些因為國際貿易而失業的工人們提供延期失業救濟金以及至多10000美元的教育貸款額,幫助他們接受再就業培訓。接觸到這些資源的少數人確實更有機會獲得較好的工作——失業十年以後,獲得TAA幫助的人比沒有獲得幫助的人年收入高50000美元。然而作為一個聯邦級項目,TAA的規模還是太小了——受貿易影響最大的地區每年人均獲得TAA項目資金僅23美分,而因貿易造成的人均收入損失則高達549美元。

我們完全可以大大加強TAA的幫扶力度,使其擴大覆蓋範圍、提高補助金額。它可以跟“老兵法案”看齊,免除再就業者上公立大學的學費,可以設置每月上限為幾千美元,並向他們提供住宿津貼;除此之外,還應提高失業救濟金額度,對來自受衝擊最嚴重地區的失業者尤其如此。第二個辦法或許更具有爭議性,即對受衝擊最嚴重地區推出國內版“馬歇爾計劃”,對僱用高齡員工的企業給予高額補貼。

第三,美國為負擔這些項目要提高税率,我們無需過度恐慌。沒有證據顯示這樣做會擾亂經濟。從政治上講,這當然是個敏感話題:很少人支持對除富人以外的任何人加税。因此,我們應該從提高最高收入者税率入手,並按許多人建議的那樣增設財富税。接下去關鍵在於如何把多出來的政府收入與前文提出的方案聯繫在一起,它將逐漸重新確立政府為困難人士紓困的合法性。這不會一蹴而就,但我們必須儘快着手行動起來。

【觀察者網楊晗軼譯自《紐約時報》】