蔡昉:GDP增長率下降,意味着我們即將進入新階段

【2019年10月19日至20日,首屆中國發展理論國際年會在中國人民大學隆重舉行。中國社會科學院副院長蔡昉教授進行了題為《相同目標和路徑下的中國組合》的主旨演講,觀察者網已獲得轉載授權。】

非常高興跟大家分享關於中國經濟發展理論和實踐的一些看法。各個國家的政府都有一個比較共同的目標,就是國家強盛、人民富裕。同時,大家走向這個目標的時候有一些共同的路徑,但是我們也會説中國特色、印度特色不同的道路;這些不同的道路,我認為是到達某一發展階段的時間不同。在同一發展階段經歷同樣路徑的時候,會有不盡相同的資源稟賦、地理位置、體制特徵、歷史遺產,所有的這些東西和你必然要走出的道路結合起來,就是我們通常講的什麼道路、什麼特色,也可以説是這個國家的特殊的目標、路徑和條件的組合,所以我沒有用中國道路的説法,而是中國組合的説法。

我認為我們的經濟發展類型和發展階段還是有一些共性的,這些共性有些國家表現得很明顯,但是有些時候表現得不是很明顯。一般來説,還是能夠提煉出一個共同的發展階段和類型的。

過去西方人説羅馬不是一天建成的,但是新古典經濟理論,特別是增長理論認為,羅馬就是一天建成的。他們説羅馬就是一個模式,就是新古典的經濟增長。我們在這裏討論發展經濟學,但是我們也知道,發展經濟學在很長時間內是被忽略的,大家不認為他是主流學科,原因是其實經濟增長只有一種模式,你沒有必要講不同的發展問題,應該按照統一的模式來認識問題。

但是主流經濟學家也慢慢地認識到不是這樣,羅馬不是一天建成的。有一個經濟學家叫查爾斯·瓊斯,他設想人類社會有100萬年,正好可以比喻成一個橄欖球場,橄欖球場的長度是剛好是100碼。在99萬年的時候,人類才剛剛發明了農業,因為我們知道,農業是一萬到一萬兩千年之前才發明的,這個時候橄欖球場已經走到了99碼;然後接着説古羅馬就是美國和意大利開始發展友好關係的那個時代,古羅馬的鼎盛時期離今天只剩下7英寸了,100碼中只剩下了7英寸。

工業革命對於我們來説也很遙遠,但是工業革命其實至今不到1英寸,也就是説人類歷史中大量的時間,其實是過去的時代,是我們不認識的時代。但那個時代,無論何時何地,所有國家的生活水平都是很低的,都是一樣的,我們把它叫做馬爾薩斯陷阱,也就是説我們都生活在馬爾薩斯的漫漫長夜之中。

所以近些年我們看到了一些文獻,比如盧卡斯、羅伯特等教授,他們開始嘗試把新古典增長和之前的馬爾薩斯時代用一個模型聯繫起來。同時在做的過程當中也發現中間還有過渡時代,比如説普瑞斯【此處可能是口誤,可能是經濟學家劉易斯(William Arthur Lewis),觀察者網注】講到的過渡時代,講的就是如何把勞動力從剩餘狀態轉移出來,這也就是我們所説的二元經濟發展時期。因此,按照這樣的時代去考察經濟史,就會發現我們還有一些不同的時代。

我們剛才説了馬爾薩斯時代,也就是工業革命之前,全世界的人均GDP水平都是一樣的,而且是非常非常低的,沒有變化。過去可能要六千年才能把人均收入提高一倍,後來大概幾十年就可以提高一倍了。因此到工業革命時,大家看到了人均GDP水平大幅度地提高。

但這也掩蓋了一個事實:在全世界人均收入提高的情況下,同時出現了一個大分化、大分流,也就是説其實人均收入水平提高得那麼快,主要是一些西方國家工業革命,英國、歐洲,還有歐洲人的移民國家,包括北美、澳大利亞、新西蘭,同時也出現了我們今天所説的貧窮國家、欠發達國家、發展中國家。

因此,其實工業革命以後人類的經濟發展,實際上是一個大分流的過程。因此我們是需要發展經濟學的,因為到今天為止,仍然有很多國家或者處在馬爾薩斯的貧困陷阱狀態,或者處在非新古典增長階段。也就是説在新古典增長和馬爾薩斯的中間階段,仍然有一些需要我們探討的階段。至少中國的經驗告訴我們,你可以找到這樣的經驗,比照歷史、經濟史,比照其他的國家,能發現還是有一些不同的發展階段、不同的發展類型是可以總結出來的。

因此我總結了這麼幾個階段,第一是貧困陷阱,工業革命之前全世界都這樣,今天仍然會有一些國家還處在這個階段,我們把它叫做M類型的增長和M階段,基本上是零增長。

在它之後,在打破貧困陷阱之前,就會出現格爾茨的內卷化。黃宗智教授有一個很重要的貢獻就是研究農業的內卷化,內卷化的核心就是在低水平的狀態當中,慢慢地會有一些發展,因此人口增長會逐漸加快,然後就會積累出剩餘勞動力。

這個積累過程很重要,因為隨後就出現了劉易斯的二元經濟發展,而這個階段的核心就是能夠把剩餘勞動力轉移出來,到非農產業就業。你有多少資本的積累,就可以源源不斷地把勞動力轉移出來,用比較廉價的方式實現經濟增長。因此,往往在二元經濟發展階段,也是經濟增長可以最快的發展階段。

改革開放之前,我們在逐漸地農業內卷化,積累了大量的剩餘勞動力,改革開放創造了必要的制度條件,勞動力就大規模地轉移出來了,形成了高速增長,也是全世界增長最快的時期。在這之後,人口紅利總是要用盡的,剩餘勞動力總是要吸納乾淨的,接下來就可能是一個新古典增長時期,它最大的特點就是勞動力短缺,因此資本報酬遞減。

但是人們發現,很多中等收入陷阱國家,劉易斯發展階段完了,始終沒有進入新古典增長階段。因此其實還應該有一個階段,我們稱之為“劉易斯轉折點”(或稱“劉易斯拐點”)。這個轉折可以很短,比如日本、亞洲四小龍,也可能非常長,比如拉美、南亞。

20世紀70年代中期,巴西進入中等收入國家行列,但直到2014年,巴西仍沒有突破聯合國劃定的中等收入國家行列,陷入了“中等收入陷阱”(圖為里約熱內盧,來自維基百科)

總的來説有幾個階段:馬爾薩斯貧困陷阱、格爾茨的內卷化、劉易斯的二元經濟發展、劉易斯轉折點,然後進入索洛新古典增長時期。中國在依次地走這些階段,因此我們可以提供一個框架,來看中國過去40年、70年,甚至後年中國共產黨建黨100週年,我們可以關注這100年的中國經濟史,這樣我們就可以看得更遠一些。

我剛才説了,共同發展的階段,比較一致的發展目標,不同的國家走出了不同的發展道路,也有不同的發展特色。你要達到這些目標,要走一些必要的路徑,每一個階段,不同的國家走的時間不同,或者長或者短,不同的國家在不同的時間,進入到了特定的階段。同時,不同的國家有不同的人口特徵、人類資本積累、歷史遺產、制度體制的狀況,以及自然資源和地理位置的限制,形成了多種多樣的組合。雖然不同的組合千差萬別,但並不應該排斥我們去認識一些一般的發展規律,把兩個之間做一個結合,才有利於我們準確地認識一個國家的發展現實。

回顧前30年,我們有得有失,它的問題和主要的描述應該怎麼看?總的來説,我們在前30年最大的成就是中國擺脱了馬爾薩斯陷阱。

關於馬爾薩斯陷阱,我比較關心人口問題,對我們來説,它有一個人口轉變上的最大特點,就是高死亡率、高出生率、低增長率,大量的生孩子,原因是撒網率太高,不生那麼多就留不下,因此結果是人口增長並不快,這是真正意義上的貧困陷阱。即便是偶然的原因增加了收入,你就生了更多的孩子,但是因為沒有技術進步,又會很快地把人均的水平攤薄,攤薄以後又回到了原來的生存水平上,這就是典型的馬爾薩斯陷阱。

但是由於中華人民共和國的成立,結束了戰亂,開始了經濟建設,首先我們就擺脱了馬爾薩斯陷阱。比如説我們都知道,前30年我們沒有實現趕超,但是有一個最大的問題,就是在1913年到1950年,中國的GDP總量是負增長或零增長,人均GDP顯然就是負增長了,但是在前30年,我們的經濟增長速度達到了每年4.4%,儘管仍低於世界平均水平。

這就是為什麼我們沒有趕超的原因,但是我們和自己比是跨越了一個階段。這個跨越階段非常地重要,同時我們犯了一些錯誤。我們的體制不利於從經濟內卷化進入二元經濟發展的階段,因此始終沒有開始劉易斯二元經濟發展時期,也是為什麼我們的經濟增長速度不夠,到改革開放前,還有大量的貧困人口,這是我們對前30年的一個基本判斷。

前30年最重要的表現就是在這一時期將高死亡率一下子改變了,因為馬爾薩斯時期的人口轉變特徵是高出生、高死亡、低增長。我們結束了戰亂,開始改善人民生活水平,死亡率就大幅度地下降了。死亡率下降、出生率保持慣性,那麼出生率減死亡率,就意味着人口大量地增長起來,這也是馬寅初教授當年最擔心的地方。但這是一個改善的結果,同時也加劇了經濟內卷化的過程,即積累剩餘勞動力、積累潛在人口紅利,這取決於你能不能把它變成人口紅利,轉化成經濟增長的源泉。

不過當時無法立即做到,因為我們的計劃經濟、户籍制度、人民公社體制、統購統銷制度,將生產要素牢牢地固化在了土地上,因此不能實現產業結構調整和資源的重新配置,生產率就不能提高。我們可以看到改革開放之前的這些年,我們的產業結構沒有什麼變化,勞動力在增長,但是農業勞動力的比重還很高,1978年我們的農業勞動力的比重還是70%多,這就是我們沒有能夠進入劉易斯發展時期的原因和表現。

在這個基礎上,我們來看改革開放之後的經濟增長的源泉。改革開放,真正地把中國經濟從之前的內卷化,甚至是馬爾薩斯陷阱,推入到了二元經濟發展時期。

我們來看剩餘勞動力、人口紅利,第一,正好在改革開放時期,勞動年齡人口在1980-2010的這30年裏,一直是迅速上升,勞動年齡之外的人口是不變的,有時候還有一些負增長。就是我們中國人所説的“生之者眾,食之者寡”,更多的是生產型的人口,更少的是被撫養的,放在任何國家也沒有這個結構。所以中國正好是這個階段,也正好是改革開放,這個有利的人口結構被我們的體制給激發出來了,轉變成經濟發展的源泉。

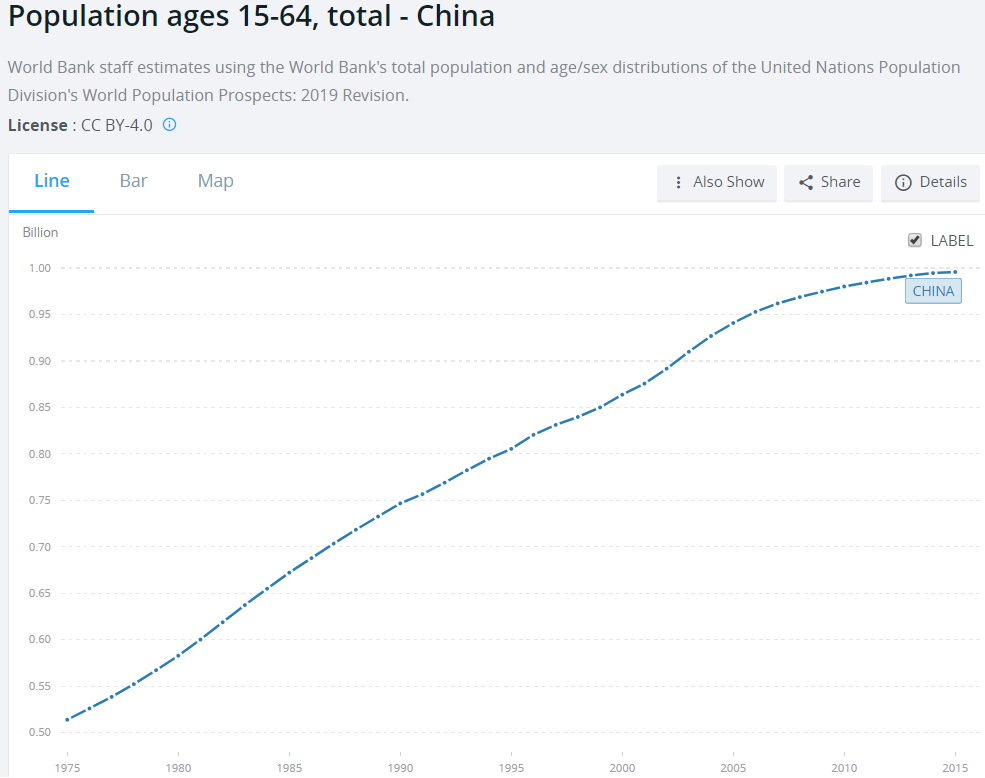

我國1975-2015年間15-64歲的人口變化(數據來自世界銀行)

但是現在的人會説中國的人口紅利有得是,你看有多少勞動力,總量也很大,比重也很多,我們的總量超過了整個發達國家的勞動力總量。這些説法都不太準確,因為它只把人口紅利看作是勞動力數量這一個變量。事實上,幾乎經濟增長的所有變量都體現了人口因素。

我們分析了高速增長時期的經濟增長的原因,最大的一部分是資本積累,資本積累和人口是什麼關係?第一,低撫養比,下降的撫養比能夠帶來更高的儲蓄率;第二,勞動力豐富,資本的積累投資就不會遇到報酬遞減現象,就打破了新古典的約束。這一點也使得我們投入資本帶來的回報率很高,也有大量的研究證明了這一點。

因此,資本積累的巨大貢獻來自於人口紅利,勞動年齡人口增長越快,新人口來得就越快,而且新進入勞動力市場的人口永遠比前一代受教育水平高,人力資本對存量的改善也就越充分。勞動力的數量、生產力的提高當中,我們可以發現,勞動生產率、全要素生產率,很大的貢獻在於資源的重新配置,就是從低生產率的部門把勞動力富餘,轉移到生產率高的部門,配置效率得到提高,全要素生產率得到提高,所有的這些因素共同構成了過去的經濟高速增長,也就意味着高速增長所有的源泉都是和有利的人口因素相關的,如果人口因素變化了,經濟增長所有的源泉都要發生變化,自然地經濟增長速度就會降低下來。

怎麼把人口因素轉化成高速經濟增長?我講三個故事。

第一是小崗村18家農户寫了一個東西,説我們要搞包產到户,如果搞成了,我們上交國家的公糧和統購,不跟國家要糧要錢。如果政治上出了事,殺頭坐牢,我們把生產隊長的孩子養到18歲。但是這個事沒發生,成功的概率就更高了。因為在他們寫這個字條的同時,北京在召開十一屆三中全會,中國開始了改革開放的步伐,調動了農民的積極性,改善了激勵機制。

改善激勵機制是家庭聯產承包制大家認可的最重要的效應,過去我們有很多計量,比如林毅夫教授説的農產品產量提高了47%,來自於家庭聯產承包制對激勵機制的改善,其實我們不應該忽略的是家庭聯產承包制賦予了農民自主支配配置生產要素的權利,因此剩餘勞動力就出現了。我有勁幹活了,然後發現我不需要把這麼多勞動力用在土地上,我就需要轉移,先轉到更廣義的農業上,再轉到非農產業上、小城市、中等城市、大城市、沿海地區。

在這個過程中就出現了第二個故事,也就有了鄧小平1992年的南巡,他肯定了特區,肯定了市場經濟,推動了對外開放,因此沿海地區配置了更多的製造業的投資,吸引我們的勞動力大規模地轉移出去,農民有了自主配置勞動力的能力,他就要追求更高的收入。這種重新配置同時在宏觀上改善了中國的配置效率和勞動生產率、全要素生產率。

第三個故事,1986年我們申請恢復我們的關貿創始國地位,之後進行各種努力,堅持對外開放,2001年加入了WTO,以後就真正地在國際市場上兑現我們的人口紅利,兑現我們的富餘勞動力,把它體現在勞動密集型的產品當中,取得了國際競爭力。

所有的這些優勢,所有的變量都變成了有利於經濟增長的因素,因此我們測算的結果是2001年之前,中國的潛在增長率是大約10%,你可以查世界銀行的數據,你會發現在這個時期沒有一個國家有這麼快的增長速度,你也算不出任何一個國家可能會有這樣的潛在增長能力。中國獨特的人口轉變階段和獨特的改革開放舉措的結合,形成了中國的二元經濟發展時期。

我們會發現,2010年之後我們就開始減速了,現在絕大多數人都認為這個減速是長期的、結構性的、是供給側的,不是因為金融危機,不是因為需求側不足,不是週期性因素。

我們來看看這和前面有什麼關係,第一是發展階段變了,人口轉變到了一個新的階段,2010年之後勞動年齡人口就是負增長了,人口撫養比提高,同時也進入中等偏上收入國家的行列,傳統的增長源泉都發生了變化。勞動年齡人口在2010年之後下降,勞動年齡人口乘以勞動參與率,叫經濟活動人口,經濟活動人口稍微滯後一點,最近這些年也有了下降的過程。

這些都會影響資本回報率,特別是用資本替代勞動力的過程當中,會遇到邊際報酬遞減現象,影響勞動力供給。因為新增人口減少,人力資本存量的改善也就放慢了,勞動力轉移地相對充分了,儘管我們農村還有富餘的勞動力,但是不像過去那麼大規模了,因此資源重新配置、改善生產的空間,也就縮小了。

所有的這些因素你再把它放在經濟增長的生產函數里面,就會發現我們的潛在增長率其實是下降的。我們過去推算,十二五時期的潛在增長率從過去的10%降到了7.6%,後來證明我們的實際增長速度是7.8%,十三五時期,我們平均就降到了6.2%,這都是正常的,是發展階段決定的,你已經不再是二元經濟高速發展時期了。因此我們擔心我們的增長速度,但要看到的是,十三五時期我們的潛在能力增長是6.2%,這個增長速度是充分就業的增長,我們前幾年已經保持很高的速度,今年降到了6%,也完全符合潛在增長能力,就業仍然很充分,不會有很大的問題,這是我們進入一個新階段的表現。

從這個階段到下一個階段,還是有挑戰的。第一是要認同我們進入到了劉易斯轉折時期,但是仍然處在這個時期,直到我們進入到所謂的新古典增長,都應該是在這個轉折時期。轉折時期遇到的兩個最大的問題,第一是像低垂的果子一樣舉手可得的經濟源泉不再有了,人力資本改善速度也慢了,百年樹人的效果就要體現出來了,培養人力資本需要花時間。資源重新配置這樣的改善生產率的途徑,空間也縮小了,因此不那麼容易實現高增長,這就是為什麼我們要轉向高質量發展,就是靠生產率的進步,推動經濟增長。

第二,我們的增長還要靠改革,挖掘傳統潛力也要靠改革,開發新的創新源泉也要改革。但是這個改革也遇到了一個問題,不像過去那樣是帕累託改進的,到處是機會,而且我改了這個東西就有利於一部分人,其他人也不受損,這樣的機會越來越少,今後的改革就更加艱難,會遇到既得利益羣體的抵制。因此我們進入到了一個爬坡階段,高處不勝寒,越到高處,你前進的步伐就越艱難。

這些問題出現以後,我們面臨的就是中等收入陷阱。去年的中國人均GDP達到了9971美元,離1.2萬美元的高收入門檻很近了,如果按照去年的增長速度來看,今年增長,明年再增長,大概明年年底就可以到1.2萬美元。這樣來看,好像中等收入陷阱這個命題不再重要了,其實不是這樣的。

當一個國家到達了中等偏上收入的行列,進一步到達接近高收入門檻的地方,甚至略微跨過這個門檻,恰恰在這個時期的經濟增長都減速了。同時,國家之間分化,也就是説在這個時期,會有一些特殊的、艱難的任務,最重要的任務就是前面所説的找到新的增長源泉很難,用改革促進新的增長源泉的也不是那麼容易,這就是我們今天遇到的最重要的問題。

第一,要素驅動型的源泉不太可靠,不能支撐高速增長了,越來越需要轉向全要素生產率的提高。第二,全要素生產率過去是靠比較容易的方式,勞動力從農業轉向非農產業,資源配置就帶來了很高很快的生產率提高,這些在未來會很少,越來越多地是要靠企業之間的重新配置。我仍然把全要素生產率看作是一種資源配置效率,這個效率要在工業內部。第三,產業內部,企業之間進入、退出、生存、死亡,產生創造性的破壞,才可能提高生產率,而創造性的破壞是一個最難建立的機制。

總結一下我的演講,現在的問題是我們看到每一種理論單獨解釋完整的事實,特別是這四個發展階段都不足夠。同時我們會很容易得到理論——西方的理論、已經發展出來的理論不適合解決中國的問題。當然我覺得這也不完全對,但是在某種程度上也反映了現實狀況。因此,這個時期需要我們吸納不同理論的營養,去針對中國的更豐富多彩的現實,針對各個國家千差萬別的事實,這個時候需要我們做更多理論的提升、修訂、發展、集成、整合,這個工作做完了是什麼?就是中國特色的、中國氣派的發展經濟學,這就是今天我講的主要內容,謝謝大家。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。