韓毓海:《龍興》——深化對世界歷史與現實的認識

韓毓海教授新作《龍興:五千年的長征》,中信出版社出版

【採訪/觀察者網 武守哲】

觀察者網:韓教授您好,很高興機會對您進行採訪。在解讀歷代先賢們對國家治理體系和治理能力的不斷探索過程中,您高度評價了秦制,它把“人與鬼的關係還原為人與國家的法治關係”。但秦朝二世而亡,漢朝有限度的郡縣+封國制,以及兩漢對習慣法和自然法的恢復,是否也是一種歷史的必然潮流?換言之,秦朝的文化、制度革命是否有些過於激進了?

**韓毓海:**首先,從大歷史的視野看,當年秦始皇不激進行嗎?

在周秦之際,歐亞大陸上最偉大的文明是波斯,伊朗的意思,就是雅利安人的土地,公元前2000年,自稱雅利安人的印歐人,翻越烏拉爾山,來到阿富汗高原,一支南下到印度河流域,一支向西進入伊朗高原,還有一支突破新疆,沿着塔里木盆地南北兩側,一直進入到甘肅和陝西的交界——隴山一帶,這就是我們史書上記載的曾經佔領河西走廊一線的月氏人。

如果從這個角度、這個視野去理解秦的崛起,那就非同小可了,因為秦正處在隴山前線上,它必須兩面作戰,即“東平晉亂,以河為界,西霸戎翟,廣地千里”,一方面,六國對於秦,以戎翟事之,另一方面,對於戎翟而言,秦就是中華,於是,秦就有一個在兩面夾擊之下,去説明“自己是誰”的迫切問題,就有一個旗幟鮮明地建立“制度自信”、“文化自信”的動力,我認為,這也就是秦變法改革的根本動力所在。在統一六國之前,秦先要掃平西部的戎翟,無論這個戎翟是匈奴、羌人,但一定包括波斯語系的勢力,正是在隴山一線,面對波斯語族勢不可擋的擴張,突然出現了一個強霸的中國政權——秦,正是秦的崛起,由於它的“西霸戎翟,廣地千里”,把包括波斯語系和印歐人向東擴張的勢頭給擋住了,從這個角度去理解秦始皇的車同軌、書同文,從這個角度去理解秦統一的意義,我們可以説,正是秦是用一個強有力的制度,凝聚起了中華文明,當然也保衞了中華文明,秦對於“制度自信”、“文化自信”的自覺追求,是與它這種腹背受敵的危機處境密切相關的。

過去,講秦統一六國,這是從單純從內部講的,沒有講外部的環境,沒有講關隴地區是中華文明的前線這個問題,這就是宋以後狹窄的視野,這個視野是不合格的。如果沒有秦這樣一個處在文明前線的強大政權的崛起,那麼,我們的語言和文化可能都存在不下去了,我們評價秦始皇,就要有這樣的世界視野,而歷代文人罵秦政法,首先是因為他們視野不夠。

與埃及、巴比倫、波斯、印度等古老文明比較,中華文明自秦以來,就打掉了祭司這個宗教統治階級,從文明比較的視野看,這確實是十分激進的,這是秦所奠定的中華文明的一個特點,中國曆來有政治改革與革命的鬥爭,但沒有宗教戰爭,這一制度上極大的特點與優勢,要歸功於秦始皇。

考慮到周秦之際,印歐人勢不可擋的擴張,你就會看到,秦的強霸、秦的激進,這都是有道理的,因為僅憑喜馬拉雅、茫茫崑崙這種自然屏障是不夠的,文明的形成不但要有自然條件,還要有制度的屏障與支持,沒有秦的強霸與激進造成的制度,我等也許早就披髮左衽了。

漢承秦制,也可以從這個角度去説——面對印歐語系的擴張,秦始皇是強悍的防守,而漢武帝是凌厲的進攻,這就是打通河西走廊,開拓絲綢之路,漢武帝繼承秦始皇的事業,把西來的威脅徹底解除了,佔領的河西走廊之後,中國的生存空間完全不一樣的,於是,漢代的治理就可以從容許多,隨之而來,制度建設上就可以完善許多。

總之,中華文明站起來,強起來,我們文明的保衞戰,是由秦始皇打響,由漢武帝得勝, 這就是《龍興》第一部分的主題——開闢。柳宗元説:秦之失,在政不在制,秦之為制,公之大也。這是顛撲不破的。

秦郡地理圖

觀察者網:在提到漢朝的門閥制度的雛形時,您有一個比較驚人的論斷,即造紙術的發明加速了貧富分化,客觀上催生了一種官、產、學一體化的世家。但唐宋時期印刷術和造紙術二次變革,讓教育平民化變得更為可能,打破了門閥經學貴族的壁壘,造紙術和印刷術對歷朝歷代社會階層的影響,是不是也是一個歷史螺旋上升的過程?

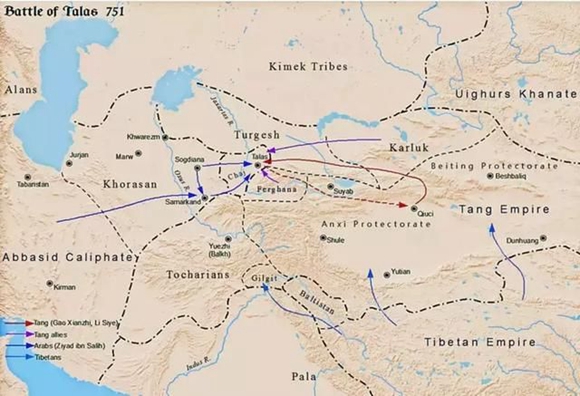

**韓毓海:**其實也談不上驚人之論——造紙術的發明,促進了門閥世家的形成,這是陶希聖早就指出過的,至於造紙術的外流,則是通過唐代的怛羅斯之戰,這場戰役的實質是:唐代中國與西來勢力的爭戰,早已不在河西走廊,也不僅在塔里木盆地,因為唐代中國的力量,已經越過了天山北路,逐漸開始轉向準格爾盆地的綠洲,遠達今天的吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦——即今天的中亞,唐代中國與西來民族的爭奪,在中亞,不在漢代的北印度——阿富汗、巴基斯坦,克什米爾一帶,正是在這場戰役中被俘的唐代士兵,把造紙術帶到了中亞,撒馬爾罕紙因此誕生。

我們今天講一帶一路,但關於一帶一路的基本知識一定要講清楚,特別是一路——絲綢之路,中國向西開拓的道路在歷代是不同的:漢代的絲綢之路集中於天山的南北兩路,張騫走的是北疆的天山,漢武帝徵大宛,走的是南疆的天山,還有一條路,處於塔里木盆地的南側,在興都庫什山與喀喇崑崙山有一個狹長的地帶——所謂“瓦罕走廊”。穿過瓦罕走廊西去,這是高僧法顯走過的道路,也是玄奘取經的道路,高仙芝輕騎滅小勃律國,重開絲路,就是指穿越瓦罕走廊這條路。這條路,現在處於塔吉克斯坦與巴基斯坦之間,把阿富汗的巴達赫尚省和新疆連接起來,唐代後期以來,傳統的絲綢之路就開始北移,而元以後則集中在準噶爾盆地的南北兩側——這是一條不斷從沙漠高山地區,向草原綠洲北移的道路。

大唐vs阿拉伯,怛羅斯之戰

我説宋代與歷代中國完全不同,那就是它與“一路”完全沒有關係,宋代把祖宗的江山基本上都丟了,不但再也看不到玉門關,連河西走廊都丟了,宋代的中國是小中國。

當然,宋代因為科舉正式確立,讀書人是多了,但是,科舉的目的,基本上講就是為了升官發財,歷史證明,就是那個士大夫官僚階級,誤了中國的大事。

觀察者網:在本書中,您頻繁引用了柳宗元的《封建論》,認為他對秦漢以降中古史對中央與地方關係的論述是高屋建瓴的。以柳宗元的《封建論》為標誌,之前的治理體系是“謀發展”,之後是“求安穩”。這樣一個二元治理模式,後來越來越傾向以後者壓倒前者。您可否具體闡述一下,為何古代中國在宋元之後沒有跳出官僚階級本身吞噬公權力的怪圈?

**韓毓海:**王夫之《宋論》説,宋之得天下,不是以德、以功,而是憑僥倖,因此,它對於事功和有能力者是排斥的,怕的就是他們“顛倒威福”,“行不測之權”,這就是帝王之私。宋代立國的出發點,當然有糾正漢唐發展帶來的問題的初衷在裏面,但是,正如葉適所指出的那樣,一個制度的合法性,不能僅僅靠“糾偏”而獲得,用他的話説,宋代的問題,恰在於“矯失以為得,必喪其得”。因為求安穩,就把生產力的發展和人才給徹底束縛住了。

當然,這裏也有一個世界大勢的問題。最近,我們的領導人在國際儒學聯合會第六屆會員大會上致辭,提出了一個重要的論斷,就是提出“中華文明和地中海文明作為世界上的兩大文明,都有過苦難和輝煌”,“從這兩大文明再擴展到東西方文明的比較,進行追本溯源的比較研究,可以加深文明對世界歷史與現實的認識”。

怎麼理解這個重要的論斷呢?首先必須認識到:地中海文明與中華文明一樣,有着不同的發展階段,而在不同的階段,文明的地域中心不同,就地中海文明而言,在公元前2000年之前,是以美索不達米亞和埃及文明為中心的,公元前1000年,是以美索不達米亞文明為中心的,前1000年-前350年,希伯來、波斯和希臘文明實現了軸心突破,是以伊朗和希臘文明為核心的,公元前350年-公元500年,是以希臘-羅馬文明為中心,公元500-1500年,是以阿拉伯-伊斯蘭為中心的,公元1500年之後,才逐漸確立起西歐文明的中心地位。

中華文明也是這樣,中唐之前,中國的發展方向是面向歐亞大陸,即立足於漢之武、昭、宣時代開拓經營的河西走廊,一路向西。那個時代,地中海文明與我們中華文明的聯繫,主要是通過波斯。中唐之後,歐亞大陸上的“三股勢力”日漸形成壯大,這三股勢力分別是:突厥、波斯和伊斯蘭,從此千年以降,就是這三股勢力在統治歐亞大陸的核心地帶,再加上蒙古的崛起,中華文明與地中海文明之間的對話與聯繫,是通過突厥、阿拉伯、伊斯蘭和蒙古,宋代完全沒有能力與這些世界力量競爭,喪失了與地中海文明之間的聯繫,這就是宋代的問題。在這一背景下,河西走廊不再是開放的前哨,生產力乃至人才資源開始轉往東南沿海。

河西走廊

兩宋以來近400年間,歐亞大陸上的交往基本上是中斷的。由於喪失了這一重要發展空間,大量的生產力、人才和資本只能堆積在東南方向。這些能量如果沒有出口,往往會通過暴力的方式發泄。這必然造成內部紛爭與殺伐,使中國重回安史之亂乃至戰國之亂。

面對挑戰,宋朝致力於通過制度的調節,把內部能量逐步化解,以達到穩定的目的。其中的一大貢獻就是,科舉制度在宋代完全確立。正是科舉制度,使郡縣國家的治理者明確下來了,那就是通過科舉考試選拔的士大夫官僚。

宋的生存空間那麼小,科舉造成的官僚又空前的多,設官的目的,其實就是為了安排人,根本不是為了做事,這種官僚主義一定要壞大事的。

觀察者網:論及宋明清三代“中國治理能力下降”這一議題的時候,您認為宋明理學作為一種“中國意識形態”,掩蓋的中國農村的基本社會關係,即鄉紳與農民的真正生產關係。但是您又肯定陸九淵和王陽明之“心學”一脈主觀上要統一治理體系和治理能力,如何全面評價宋明理學的歷史地位?

**韓毓海:**首先,現代中國與以西歐為核心的地中海文明的對話,主要是通過馬克思主義的傳播,當然,一開始的馬克思主義是經過斯拉夫文明即蘇聯改造的馬克思主義。

其次,宋明理學與陸王心學完全不是一回事。近代以來,正是那種力圖把宋明理學包裝成德國古典哲學的思潮,使得中國共產黨人——主要是毛澤東同志從馬克思主義主義的歷史唯物主義出發,對於宋明理學和德國古典哲學進行了雙重批判,毛澤東同志的一系列光輝文獻,一方面從歷史唯物主義角度,重申了馬克思對康德、黑格爾和費爾巴哈的批判,即從政治經濟學角度批判德國古典哲學,更從這個角度批判現代中國的唯心主義和機械唯物主義,批判中共黨內的教條主義和經驗主義,一方面,毛澤東同志把王陽明的“明明德”和陸九淵的“親民”,發展為“全心全意為人民服務”的思想,全面批判了蔣介石在《中國之命運》中以宋明理學為招牌,對於中華文明的歪曲,從而在這種雙重批判的基礎上,形成了現代中國思想——毛澤東思想。毛澤東同志關於新民主主義的理論,立足於土地關係,全面分析了中國社會的性質,為偉大的中國革命指明瞭方向。

王陽明畫像

中國共產黨人是中華文明最優秀成分的繼承者,但是,我們不是宋明理學的繼承者,因為宋明理學的繼承者是蔣介石。

蔣介石與毛澤東有什麼區別?共產黨與國民黨有什麼區別?《中國之命運》與《中國社會各階級的分析》、《新民主主義論》有什麼區別?這個問題需要搞清楚,如果連這個問題不搞清楚,我們今天究竟拿什麼去教育青年,我們怎樣去培養社會主義事業的接班人?

我們要培養的是社會主義事業的接班人,不是掘墓人,如果這樣的問題我們自己搞不清楚,如果我們學術界裏、大學裏講的就是蔣介石的中國傳統文化觀,而不是共產黨的傳統文化觀,那麼,這不正如寫《蔣介石傳》的那位美國人所説的那樣:蔣委員長反攻大陸已經成功了嗎?

**觀察者網:**近代西方工業文明的崛起反而始於制度設計的“後發優勢”,最早設計出一整套精巧的官僚體系的中國,在清朝卻逐漸失去了適合推動生產力的制度創新能力,這種歷史的“錯位”是否也逼迫着20世紀的中國必須要全面進行一場土地革命?

**韓毓海:**洋務運動、戊戌變法、五四運動,不是革命,啓蒙運動、市場經濟都重要,但是,不觸及土地生產資料,這都是空談,沒有生產資料的變革,現代化完全是空談。中國革命造成了什麼?還是我在《龍興》裏所説的:今天的中國是世界各偉大文明中,各大國中,唯一一個實行城市土地國有制,農村土地集體所有制的國家,這就是偉大的土地革命的成果,如果沒有這個,社會主義工業化不可能,重大基礎設施建設不可能,城市化的奇蹟不可能,甚至高鐵不可能,交通建設不可能,土地財政不可能——改革開放不可能。

《中華人民共和國土地改革法》頒佈

生產資料的變革,是一切變革中最基礎、最關鍵的變革——這是馬克思主義的基本觀點。這就是我們中國社會主義本質性的東西,我們今天要把這個基本的制度發展好,完善好,而不是推翻它,包括我們今天的三農問題,鄉村振興問題,所有權、經營權、承包權問題,都是思考怎麼處理好、發展好這個基本制度的問題,否定了土地革命,就否定了中國革命,就否定了我們的基本制度,現在有些人這樣做,是出於完全的不懂歷史和無知,因為無知而犯下的錯誤和罪行最可怕——比如説“歷史虛無主義”的問題就是如此。

我們實行改革開放,很重要的就是與以西歐為中心的地中海文明加強交流與合作,美國是很偉大的文明,因為它是西歐文明在北美洲的一個發展,我們現在奮力開拓“一帶一路”,加強與“一帶一路”各國——包括歐洲國家建立更加直接的聯繫,這是擴大開放。

全面深化開放,這就要求我們對東西方文明的比較進行更加追本溯源的研究,這就必須對土耳其、伊朗、阿拉伯、斯拉夫這些文明進行更加深入的研究,而不是一談文明比較,就是中國與美國的比較,我們只有這樣做,方才可以真正加深對世界歷史與現實的認識,我理解,全面深化開放,所謂“深化”主要是指我們的學術研究必須要有更為廣闊的視野,更為深入的研究。

觀察者網:您曾精闢地指出,中國的經濟學家之所以不能真正理解西方經濟學,就是因為他們不能將西方經濟學理解為西方人的生活-生產方式的表現,聯繫到中國幾千年來歷朝歷代經濟治理模式的變化,未來我們怎樣才能更好地避免教條主義錯誤?

**韓毓海:**我是在講馬克思的《黑格爾法哲學批判》時講這些話的。在那裏,馬克思講了新教與信用的關係,即新教把宗教的虔誠,改造為信用關係,離開了新教地區的生活和生產方式,就不能理解德意志意識形態,就不能理解市場經濟與資本經濟的區別,就不能理解為什麼西歐地區把經濟活動理解為貨幣增值的狂熱——拜物教。

經濟活動完全脱離國計民生,成為一種不顧一切的賺錢狂熱,為了貨幣積累,一切束縛都要打掉——這是資本主義所謂的自由。馬克思説:什麼是新教倫理?這是一種海盜和強盜的倫理,這是葡萄牙、西班牙和英國人發明的東西。現在香港街上的人,他們要維護的就是這種自由,這種自由就是不擇手段的賺錢的自由,這種海盜和強盜的經濟學,與國計民生、與市場經濟沒有任何關係,這不是什麼經濟學的教條主義,試想,這些秉持着海盜、流氓和逃犯倫理的亡命徒手裏一旦有了槍,那還了得?那不就是當年的西班牙、葡萄牙和英國海盜嗎?

歷史證明,這種所謂的經濟學不是什麼教條,而是海盜和強盜的信條,它會造成鴉片戰爭,也會造成香港暴亂,事實如此,不是危言聳聽。

觀察者網:在“復興”這一章中,您具體闡述了以毛澤東為代表的共產黨人領導的新民主主義革命的偉大意義——“提供了一個新的、整體性的世界圖景”,這場革命解決了有宋以來中國國家能力持續下降的問題,這個問題的解決過程,是不是和馬克思主義中國化的過程是同步的?

**韓毓海:**馬克思在《政治學批判(1957-1858年手稿)》裏,第一次提出,“亞細亞所有制形式”的優勢,就在於土地歸共同體所有,個人對於土地只有經營權的思想——這是中華文明的根本優勢。但是,一百多年以降,沒有人知道馬克思這個極其偉大的發現,1918年,毛澤東同志來到北京大學,那時馬克思誕辰已經100年了,毛主席後來説:馬克思誕辰了一百年了,我才知道有馬克思這個人。但是,當時的蘇聯人和中國共產黨人,他們都不知道,更不贊成馬克思的這個偉大發現,後來是毛澤東同志把馬克思主義帶進中國的窮鄉僻壤,結束了千年以降國家權力不下鄉的局面,開闢的紅色根據地,開闢的農村包圍城市的中國革命道路——毛澤東同志是通過自己的艱苦摸索,最終走出了馬克思主義中國化的道路。

1852年,馬克思在《中國革命與歐洲革命》中提出了“兩極相聯定理”,提出中國革命將是歐洲進步的火車頭的思想,他當時指的就是太平天國金田起義。因為這個原因,金田起義成為了人民英雄紀念碑上的第一幅浮雕。

金田起義浮雕

我們是在土地生產資料基礎上,進一步完成了社會主義工業化,建立了工業生產資料,在完善的工業基礎和體系之上,實現了改革開放,形成了集中力量辦大事的制度優勢和超大規模的市場優勢。

人民對於美好生活的嚮往——教育、醫療、養老、住房、環境,共同富裕,是我們工作的目標,我們的目標是老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,不是不擇手段的賺錢,這叫大同,也叫社會主義。

我説過,我們共產黨人,不僅是從孔夫子走到了馬克思,而是通過馬克思重新發現了孔夫子,發現了我們的傳統中優秀的成分,我們學會了用馬克思主義的世界觀和方法論去分析中國與世界,改造中國與世界。離開了中國,離開了具體的中國問題,馬克思主義就是教條,就是空談,離開了馬克思主義,我們就沒有了學問和思想的根本,沒有了現代的視野和世界的視野。

觀察者網:最後一個問題。您在自序中提到“革命史觀大概被‘學術界’解構得體無完膚了”。您認為在當下,從什麼角度講有必要重塑革命史觀的意義?

**韓毓海:**環諸世界,我們中國人的生存條件不好,“胡煥庸線”揭示得很明白:資源分佈嚴重不平衡,耕地嚴重短缺,生存壓力巨大。在這樣的條件下,我們要自立於世界各民族之林,要實現偉大復興,要走在世界前列,靠什麼?錢穆説,既然沒有資源,靠的只能是人事與制度,我加一句,靠的就是人事與制度上的不斷改革與革命,靠的是治理體系和治理能力的現代化。

我常説,踢足球踢不過別人,似乎有情可原。但為什麼中國女排行?為什麼華為行?華為和中國女排靠什麼?靠下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利。靠沒有條件,創造條件也要上,靠想辦法,靠一套不斷變革的戰略戰術。什麼是革命精神?這就是革命精神。在幾乎沒有什麼客觀優勢的條件下,去前赴後繼創造人事和制度的優勢,以人事與制度的優勢,去彌補客觀條件上的許多不足,我們從這個角度去理解中華民族偉大復興,從這個角度去理解發展完善中國特色社會主義制度,推進治理體系與治理能力現代化,你就不會把它當作一個口號。

我在《五百年來誰著史》中提出三個維度:財政金融,基層組織,世界交通,在《龍興》中我還是堅持這個。

怎麼理解我們數千年的革命?我想到了商君、孝公於隴山發奮圖強,想到了衞青、霍去病躍馬河西走廊,想到了唐代的關隴府兵和隴西的大漠孤煙,想到了王陽明時代的美洲發現,薯類、白銀流動造成的世界體系,想到了康熙皇帝揮師準格爾,想到了魏源的《聖武記》、《海國圖志》,想到了中國共產黨人風起陝甘寧,想到了抗美援朝和三線建設,想起了毛主席和周總理的盛年與晚年,想起鄧小平同志開啓的改革開放的偉大事業,我想到了習主席奮力推進的“一帶一路”和人類命運共同體,甚至也想到了今天任正非先生率領的華為,想起他們所代表的新時代的中國形象。

《龍興》扉頁的海子《祖國(或以夢為馬)》

而今吾老矣,作為北大的教授,我的任務無非是把我們的祖宗創業的艱難,告訴我的學生,把我們祖宗的革命精神,傳承下去。即使將來我寫不動了,我還是要保持這樣一股氣,因為我擔心我們的下一代。

應對數千年未有之大變局,發展生產力,把我們的制度建設好,這是我們長期一貫的工作,但其中還有一個極為重要的,就是接班人問題,是青年的問題,是下一代的問題。這個問題解決不好,我們積累得越多,掙得越多,將來就賠得越多。因此,我要努力為年輕人工作,直到我幹不動了為止。

我年青的時候,喜歡廖昌永的一首歌,叫《江河萬古流》,在龍興的扉頁上,我引用了海子的詩,但其實我更喜歡的,還是《江河萬古流》,這首歌多好啊!其音繞樑,聞之使人愴然涕下:

長江流,黃河流,滔滔歲月無盡頭。天下興亡多少事,茫茫我神州。思悠悠,情悠悠,炎黃子孫志未酬,中華自有雄魂在,江河萬古流。

觀察者網:感謝您抽出時間接受我們的採訪。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。