吳璧君:澳門為何是“一國兩制”的成功典範?

【文/吳璧君】

迴歸20年以來,澳門居民對國家和特區政府的信任一直保持高水平,國家認同較高,被認為是“一國兩制”實施的成功典範。

那麼,我們應當如何理解這種普遍的高認同?這背後究竟有哪些因素在起作用?這似乎是一個有意思的討論。

澳門居民的政治和身份認同感趨勢變化

自迴歸以來,澳門居民的政治態度(包括政治信任和國族認同程度)呈現出兩個較為明顯的特徵:

1. 對“一國兩制”的信心程度較高

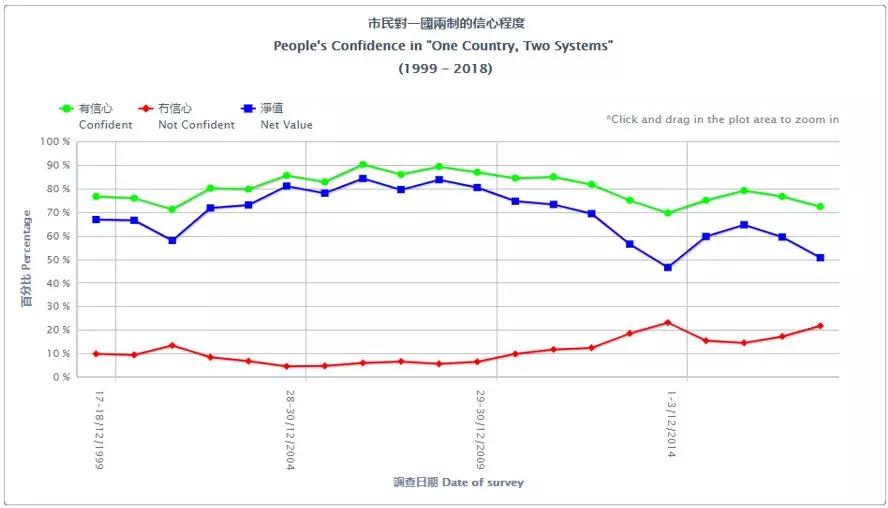

根據香港大學2018年《澳門地區定期民意調查》數據顯示,在1999—2018年的20年間,澳門居民對“一國兩制”的信任程度雖然幾經波動,但均保持在較高水平。對“一國兩制”表示“有信心”的居民比例(一直維持在70%以上)始終超過表示“無信心”的居民比例。

但不可否認的是,澳門居民對“一國兩制”的信心程度在20年間仍舊產生了一定波動:2008年,奧運會在北京的開幕使得澳門居民的信心程度上漲到最高均值83.7%;而2014年香港“佔中”運動爆發,澳門居民受到影響,在當年12月平均信心程度下降到20年來的最低值46.5%。

澳門市民對“一國兩制”的信心程度

資料來源:澳門週年調查Macau annual survey、香港大學民意網站

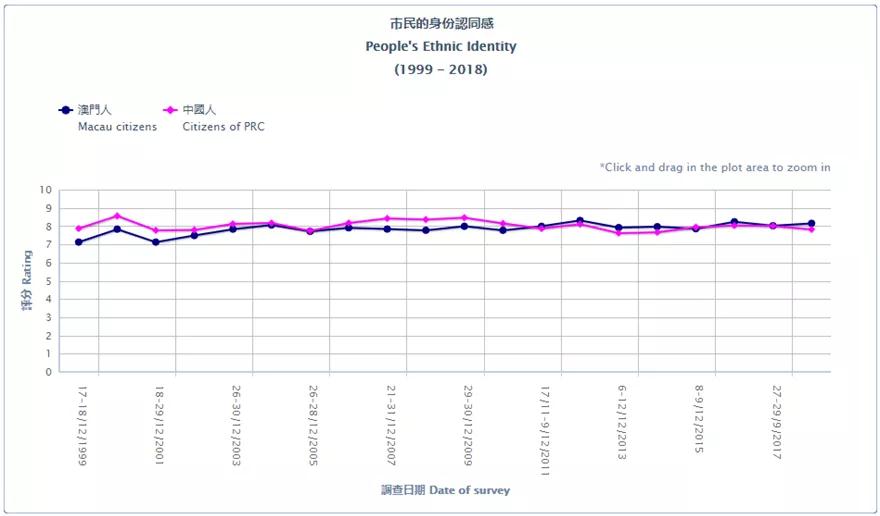

2. 對“澳門人”、“中國人”的認同感均保持較高水平,且二者並不相互矛盾

自迴歸後到2018年,澳門居民均較為認同自己同時作為“澳門人”和“中國人”的身份,兩者區分不大,且未有明顯波動。

根據民調數據,澳門居民對自己“澳門人”和“中國人”身份認同的評分分別在7—9分(滿分10分)之間波動。同時,自2015年起,民眾對“澳門人”認同的評分逐漸增高,這説明居民對澳門的歸屬感越來越強;然而,對“澳門人”身份的認同並未減弱居民對“中國人”身份的認同,甚至在某些階段澳門居民對其“中國人”的認同還略高於對“澳門人”的認同。

在澳門,本土意識和國家意識並不處在對立狀態。有趣的是,在成功平衡本土意識與國家意識方面,澳門其實並不是特例。

在早期歐洲一體化進程中,歐盟部分國家也出現過相似情況,較多的德國人、法國人會同時認同“歐盟居民”和“本國居民”的身份。一方面,這一“歐洲意識”的產生與歐洲獨特的歷史(特別是歐洲國際關係史)息息相關;另一方面,這也是近年歐盟各國深化身份認同教育的結果。

澳門市民的身份認同感

資料來源:澳門週年調查Macau annual survey,香港大學民意網站

如何理解澳門居民的政治認同?

無論是從20年的縱向時間維度上,還是與香港特區的橫向比較維度上,澳門居民對“中國人”身份的認同和對“一國兩制”的信心都維持在較高的水平。

目前,對這一問題有兩種較為流行的解釋:

其一,從經濟上來説,澳門較高的人均GDP與社會福利使得經濟社會矛盾較少,故民眾對政府和整個政治體系較為滿意;

其二,澳門作為內地居民的新移民區,本地人佔總人口的比重少,因而居民對中央政府和政治制度具有較高的認同感。

這兩種説法固然有其合理性,但實際上並不具有太高的解釋力,且過於粗略。

一方面,相對於香港來説,澳門的產業結構更為單一(博彩業佔90%以上),且也具有較大的貧富差距,而這正是容易引發深層次經濟社會矛盾的重要因素;另一方面,正如部分學者所言,“移民對本源國家民族保持強認同並不是必然的”(黎熙元,2008),何況還需要將澳門出生的本地居民、土生葡人等非新移民考慮在內。

因此,從這兩種解釋出發,需要對澳門居民政治信任的可能來源作更深入的探究。

相似地,學術界對政治信任的來源也有兩種主要的研究路徑:基於理性選擇理論的制度主義路徑和基於社會資本理論的文化主義路徑(這兩種路徑只是為觀察政府的可信度來源提供了兩個不同的角度,本身並不相互排斥)。

制度主義強調治理績效(包括經濟狀況、程序合法性、政治透明度、公平性、政府回應性、腐敗感知等)對政治信任的影響;文化主義則強調政治文化、人口結構、社會信任、意識形態等因素對政治信任的影響。參照這兩種研究路徑的立足點,可以對澳門政治信任的可能來源作一個稍微更深入的討論。

因此,從治理績效和社會文化角度來看,澳門居民對北京中央的高信任有三大可能的來源:

第一,在迴歸後,中央政府對澳門提供了好的政策支持。

這也是最明顯的政治信任來源;因為從理性選擇角度看,人們對於政府的信任基於政府提供好的公共政策的能力。(事實上,判斷一個政策是否“好”,要看這個政策的直接效果、附帶效果、潛在效果和象徵性效果。本文由於篇幅有限,只能集中關注政策產出。)

如何評價中央政府對澳門的政策支持?可以以澳門迴歸後的一系列經濟政策作為觀察對象。

澳門作為傳統微型經濟體,雖然地理位置優越,但內部市場狹小,資源(土地、人力)缺乏,同時經濟增長受到外圍經濟影響較大,具有很強的脆弱性。迴歸前,由於依賴配額和普惠制的出口加工業發展模式受到挑戰,且博彩合約被修改,澳門經濟自1996年至1999年均處於低谷,連續4年出現負增長,市場蕭條冷清,失業率高企。

迴歸後,中央政府為破解澳門經濟發展難題,在迴歸後的10年間先後簽署實施了《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)及6個補充協議、開放內地居民赴澳門“個人遊”、允許澳門銀行試辦人民幣業務等一系列政策措施,為澳門進入內地市場提供了重要機遇。

在這一系列支持政策的推動下,澳門經濟擺脱了下行狀態,進入跳躍式發展階段:1999年到2008年的10年間,澳門GDP增長了2.6倍,人均GDP增長了3倍。此外,自2003年自由行開放到2008年,內地累計赴澳遊客達8419萬人次,對幫助澳門增加就業產生了巨大作用:到2008年,澳門失業率已由迴歸前的6.3%下降到3%。

2010年之後,以《粵澳合作框架協議》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為代表的區域合作政策文件推出,不僅意味着中央對澳門的政策支持從領域分散進入到搭建平台、持續穩定的新階段,更意味着澳門對內地經濟發展從中度依賴進入到深度整合階段;中央政策對澳門經濟的支撐引領作用更為明顯。

因此,從政策產出來看,中央政府的一系列政策支持為澳門經濟的復甦和飛速發展提供了強有力的支撐,這對澳門居民對中央政府保持高的信心水平產生了積極的推動作用。

第二,在迴歸後,澳門治安狀況得到極大改善。

治安狀況作為居民幸福感指數的重要指標之一,是政治制度有效性與政府治理能力的體現,也是政治信任的重要前提。

迴歸前,由於黑惡勢力爭奪利益、澳葡政府不作為、警隊渙散等原因,澳門的社會治安狀況十分嚴峻,縱火、綁架、殺人、黑社會火拼等案件頻發,甚至出現槍殺政府官員、炸燬最高治安首長座車、在澳督府附近引爆炸彈等事件。

迴歸後,澳門特區政府通過組建特區警察總局,統一司法警察局和治安警察局工作,改善了此前的多頭治理局面;此外,特區政府通過制定《有組織犯罪法》、《澳門特區內部保安體系綱要法》等法律,加強了對有組織犯罪集團的監控、預防和打擊,完善了澳門內部的保安體系。同時,澳門特區政府還與內地特別是廣東公安機關進行密切協作,組織業務交流活動,聯合打擊跨境犯罪。

迴歸一年內,澳門的兇殺案件減少了72%,縱火案下降了40%,成為世界上最安全的旅遊城市之一。

迴歸前後澳門治安狀況的強烈反差,形成了目前澳門中、老年人一代集體記憶,也影響了其對政府和迴歸信任感和認可感的重要來源。

第三,澳門華人社團的政治參與,在一定程度上形成了澳門居民本土意識與國家意識相結合的觀念。

從16世紀中期葡萄牙人進入澳門到20世紀初期,葡萄牙政府和明清朝廷對澳門的控制就一直處於均勢;這導致在殖民時期的澳門,無論是居澳葡人還是華人都不能擁有獨立的發展決定權。

在這一時期,佔澳門人口絕大部分的華人移民組成地緣和業緣社團,開始面向華人羣體提供非正式的公共服務,如開辦教育機構、建設非正式法庭等。

澳葡政府在當時無法對澳門社會實施全面強勢管制的情況下,選擇與華人社團這一非正式的政治架構建立“委託-代理”關係,依靠華人社團與澳門民間和中國官方進行溝通。

1966年“一二·三”事件後到迴歸前,華人社團進一步構成一個能有效進行社會治理的權力體系,獲取了較高的合法性;同時,對澳門華人來説,在當時加入社團代表着可以獲取更多權力和資源,是一種生存和發展策略,因此社團對澳門華人的覆蓋率很高。這也是澳門人“政治中國”價值觀的形成基礎。

迴歸後,澳門逐步形成了以“三大社團”(工聯會、中華總商會、街坊總會)為首的、完整的華人社團體系,並將“政治中國”的話語帶入社團的對外宣傳及日常活動中。例如,工聯會通過與內地相似的展覽、講座、表演等形式展示國家民族觀,中華總商會則通過與內地官方或外國訪問團進行民間外交活動,來展示“澳門與國家在政治和經濟上的一體性”;三大社團的重要儀式都會邀請代表中國政府的領導人出席。

由此,在華人社團的推動作用下,澳門居民中建立起一種“愛國”與“愛澳”結合的政治價值觀,而這種價值觀隨着內地和澳門政治經濟關係的日益密切而被進一步強化。

雖然由於近年內地勞務移民的進入,澳門產生了部分經濟層面的自我保護意識,但這些本土意識並沒有最終轉化為如同當今香港的政治層面的分離主義,在很大程度上也是因為這一“政治中國”認同的作用。

【本文首發於微信公眾號“IPP評論”(IPP-REVIEW),觀察者網已獲授權轉載。】