宋念申| 作為歷史中心的東北歐亞:理解東北興衰的一種視角

【文/ 宋念申】

絕大多數探討中國東北問題的文獻,傾向於將東北視作一個單獨的地理、行政單位,而忽略了一點:從生態、歷史、環境和人類活動看,中國東北其實屬於一個更加廣闊的地域/生態單元。該地域包含今天俄羅斯遠東地區、中國東北及內蒙古東部、蒙古國東部、朝鮮北部及日本海。由於分屬域內數個民族國家,長期以來,這一相對完整統一的社會生態單元,在國家主導的歷史敍述中,都被視為邊緣地帶。

本文采用長時段視角考察歐亞大陸東北部的歷史,特別關注所謂“大黑龍江流域地區”的開發史。人類社會在東北歐亞的演化和交往持續數千年,數個王朝及帝國興起於此,不但令這一邊疆地區與東亞社會政治網絡深度融合,而且令其成為早期全球化的主要推動力量之一。更為重要的是,這一邊疆地區在19—20世紀直接刺激了周邊社會的民族和國家建設進程,成為域內國家走向“現代”的試驗場。只有轉換視角,認清東北歐亞的內在歷史發展軌跡,才能理解該地區的社會經濟潛力,並意識到那種過分以市場邏輯為導向的“東北振興”思路所存在的問題。

一、反思以民族國家為中心的敍事

中國東北不應被視作一個孤立的空間單位,而應該放到更大一層生態、地理和歷史空間中認識。我把這一空間稱為“東北歐亞”,它包括薩哈林島在內的俄羅斯遠東、中國東北和內蒙古東部、蒙古國東部、朝鮮半島北部及日本北海道。這一廣闊的地域迫使我們不但要重新思考“中國”的概念,還要重新思考“亞洲”的概念。我們至今對這片地域沒有一個固定的命名,甚至在流行的學科分類體系裏,它也很少被視為一個整體,亞洲研究中一般不包含俄羅斯遠東和西伯利亞,而主流的俄羅斯研究,也很少涉及臨近的中、日、韓、蒙諸地域。

有學者將俄羅斯遠東稱為“冰凍的邊疆”或“最後的邊疆”。這片地域以其苦寒的氣候、多山的地貌、多元的生態系統,成為歐亞大陸少數尚未被現代國家深度開發的地區,這一特點是東北歐亞共同的環境特徵。其南部的“大黑龍江流域”及日本海,是人類活動的中心區域,值得特別關注。在這一數國接壤的地帶,古代原住民長期以遊牧或半遊牧、漁獵和採集為主要生產生活方式。晚至17—19世紀,這種生產方式,才為外來移民所帶來的農、林、礦、工等逐漸取代。

文字記錄的當地歷史,也多集中在大黑龍江流域地區,因為此地相對温暖,人類活動和交往更加頻密。即使在今天,俄羅斯遠東聯邦管區的經濟重心(90%以上的農業、重工業、消費品製造、食品加工),也是在南部的5個行政區(阿穆爾州、猶太自治州、濱海邊疆區、薩哈林州和哈巴羅夫斯克邊疆區)。海參崴和伯力兩個邊境城市的人口,亦遠遠超過本地第三大城市阿穆爾共青城。正因為南部地區是溝通俄羅斯與東亞的門户,才出現這種南重北輕的格局。

東北亞示意圖 圖片來自百度百科

這一遼闊的地域之所以有地而無名,很大程度上是因為人們習慣於從當代民族國家的視角來認知它。不論歷史學家還是政治學家,他們多以各個國家的中心地帶出發,眼光侷限於現有的國家邊界。在20世紀60年代之前,這個地區屬於歐美術語中的“遠東”,但這個歐洲中心主義色彩強烈的詞彙,如今早已被主流學術界棄用,只有俄羅斯還用它指稱一個聯邦區。在英美學界,東北歐亞並非一個獨立的研究類別,它和“內亞邊疆”的概念有部分重疊,但後者是將中國東北、內蒙古、新疆和西藏視為一個區域,且更多是指廣義“中國研究”中的一個概念。

在20世紀之前,無論是中國、日本、朝鮮還是俄羅斯,都把東北歐亞諸族羣視作蠻夷。在由國家主導構建的歷史敍述中,這一生態、歷史整體,被分割成數個從屬於周邊國家的次級地區。這樣一種視角有意忽略了本地族羣間的交融影響,並忽視了現代帝國或民族國家到來前,本地區在多元文化交互作用下的長時段發展。也許我們可以把這一地區類比於斯科特(James C. Scott)等研究東南亞的學者筆下的“佐米亞”(Zomia),即從印度支那半島伸展至印度北部的高原地帶:兩者都被現代國家疆界所分割,當地多元的族羣也都被周邊國家視作邊緣性存在。

因此,關於東北歐亞邊疆的敍述,往往帶有國家中心主義的偏頗。其中最為典型的,大概要算俄羅斯東進史。其一般敍述是這樣的:受皮毛貿易利潤驅使,斯特羅格諾夫(Stroganov)商業家族,在伊凡雷帝的支持下,招募了由葉爾馬克·齊莫菲葉維奇(Yermak Timofeyevich)率領的哥薩克僱傭兵,開始了征服西伯利亞的征程。葉爾馬克和他手下的840名哥薩克憑藉先進的武器,在1582年入侵了西伯利亞汗國。此後,莫斯科迅速在烏拉爾山以東地域推進,在這片“未知之地”(terra incognita)建立了無數據點。1647年,俄羅斯人建成太平洋沿岸的第一個據點:鄂霍茨克,1860年以前,該城是俄羅斯在太平洋最重要的堡壘。歷史學家阿蘭·伍德提示説:“如果以葉爾馬克1582年的侵襲為起點,那麼俄羅斯早期殖民者從烏拉爾山到太平洋,跨越整個大陸,僅僅用了65年。”

人們經常把俄羅斯東擴和美國19世紀的西進運動相比較。和美國的“昭昭天命”(manifest destiny)敍述類似,這一人類歷史上的重要擴張事件,也多采取一種單向的殖民視角。它強調俄羅斯帝國/國家建設的連續性,卻無視本地區長期歷史發展的內在動力。歷史僅僅壓縮為65年的一瞬,成為俄羅斯國家整合的一個局部。另一個問題是,以俄羅斯國家為中心的敍事,將東進運動抽離其全球史脈絡,將之描述為一個“偶然性”事件,主要由特定的“民族英雄人物”來主導。資本積累的原動力,加入全球商業競爭的慾望,很大程度上與邊疆開拓的敍事分離處理。

俄羅斯當然不是唯一一個如此書寫其邊疆史的國家。域內所有國家都可以找到類似的敍事。比如,日本歷史學家很早就把明治時代的北海道及“樺太”(庫頁島)開拓看作是日本現代民族建設的重要一步。在中國,東北邊疆也在20世紀被納入國族史記憶。現代史家強調自古以來漢或非漢民族對蒙古及東北地區的統治,以及近代以來喪失在俄日擴張下的領土。20世紀早期以來,韓國民族主義史學家也開始呼籲關注半島民族歷史上的大陸因素,對高句麗和渤海這些跨境王朝的追懷,無論在今天的南方還是北方,都是民族記憶中的一項重要內容。

在所有這些記憶中,歷史是斷裂的,空間是被分割的。東北歐亞的整體發展並沒有被當作世界歷史上一段連續、有機的組成部分,而是被切割成互不關聯的片段,成為俄國、中國、日本、蒙古、朝鮮和韓國國族史上一個附屬的邊緣部分。在這些相互獨立,且指向特定目的的線性時間中,即使存在部分重疊,被突出的也往往不是合作,而是帝國間和民族國家間相互的衝突(領土、政治、族裔、經濟和軍事等)。這一地域成為近代許多場大戰的策源地和戰場:清俄戰爭(1652—1689)、中日甲午戰爭(1894—1895)、日俄戰爭(1904—1905)、西伯利亞出兵(1918—1922)、蘇日邊境衝突(1932—1945)、抗日戰爭(1931—1945),以及中蘇邊界衝突(1969年)等。因此,長期以來該地區被看作是“衝突的搖籃”,而不是溝通各方的門户。

二、轉換歷史敍述的視角:東北歐亞作為中心

史學界近年來的發展,特別是對世界體系論的應用以及對邊緣社會的強調,為我們重新審視這片多邊邊疆提供了有益的借鑑。筆者將東北歐亞的歷史展開和變化,置於區域和全球史(而非國別史)的框架下進行認知,並考察這一地域發展的內在動力。當然,這並非要否定近兩個世紀以來的競爭性民族國家建設是東北亞邊疆建設的最重要刺激因素。相反,突出邊疆作為中心,恰恰是重思邊疆與內地的交互影響,目的是重新認知近代民族與國家建設的歷史意義。同時,它也為我們思考本地區當下和未來的發展提供了一個新的角度。

(一)蒙古帝國之前的古代

東北歐亞是眾多阿爾泰或突厥語系族羣的誕生地,其中許多族羣,比如肅慎、穢陌、扶余、東胡、烏桓、靺鞨、高句麗、室韋、契丹、女真等,逐漸融入或合併於其他族羣。還有其他一些族羣,如滿、雅庫特、赫哲、鄂倫春、達斡爾、科里亞克、鄂温克、楚科齊、尼夫赫、阿伊努等成為今天中、俄、日等國認定的少數民族。這些族羣的邊界其實很不清晰,本地族羣之間,以及他們同周圍的漢、俄羅斯、蒙古、韓、日等民族之間,既有很大重疊又相互涵化。本地族羣的一個鮮明特點是,他們大多從事漁獵、採集和遊牧的生產方式。當然,在中國東北南部和朝鮮本島北部,一些人羣也從事農業生產。考古發現,本地人羣的社會政治組成各異,有的形成了國家,有的則沒有。但直至蒙古帝國設立遼陽行省以前,沒有任何政權將東北歐亞作為一個整體納入管轄體系。當地人建立的王朝國家統治這片疆域的不同部分,其中最有代表性的包括高句麗、渤海、遼和金。

**東北歐亞的早期歷史主要記錄於中國史書。**官訂歷史突出中原王朝和匈奴王朝之間在華北、蒙古和中亞的地緣衝突,而在東邊,位於大黑龍江流域的不同部落政權(烏桓、鮮卑等)往往被視為中原-匈奴博弈中或敵或友的第三方。歷史學者大多認定,在這一早期階段,來自中原的政治和文化影響最為顯著。漢王朝在今天的中國東北南部和朝鮮北部設立了漢四郡。到了西晉時期,隨着高句麗的崛起,四郡荒廢。唐王朝在公元668年聯合新羅推翻了高句麗,隨後唐朝不但控制了鴨綠江和圖們江兩岸,而且和黑龍江中下游的土著建立了宗藩關係。與此同時,其他鄰近政權也試圖在此處擴張,日本將軍阿倍比羅夫、數次征討北海道的肅慎和蝦夷人,但他對朝鮮半島的入侵遭到唐-新羅聯軍的挫敗。

儘管周圍的中央集權政府都將此地視為邊緣,但大黑龍江流域實際是溝通東亞社會的關鍵點。通過戰爭、貿易、移民和政府間往來,這一地區不但將中原、日本和朝鮮半島連接在一起,而且把東亞和更廣闊的外部世界連接起來。以宗教為例:從高句麗到蒙古帝國的所有本地政權,其信仰體系都雜糅了外來的佛教和本地的薩滿教(有時也有道教),説明這裏交融了來自南亞、東亞和中亞的文化影響。此地還是跨歐亞貿易通道的重要樞紐,是歐洲與朝鮮半島和日本溝通的必經之地。有記載的日本列島與中原的往來,最初就是通過漢四郡。其後,高句麗更是與周邊頻繁接觸,包括其西方的中原諸政權,南方的百濟和新羅,北方的勿吉/靺鞨,以及東方的日本。渤海國則在8—9世紀交於唐王朝和日本。遼金兩朝不但深入中原腹地,而且和中亞、西亞、東歐國家都有貿易往來。在今天的斯拉夫系語言中,原指契丹的“Khitan”一詞仍是中國的名稱,顯示了東北歐亞政權在大陸兩端都曾有着巨大的歷史影響力。更不用説,起源於黑龍江源頭鄂嫩河流域,最終橫掃歐亞大陸的蒙古帝國,對溝通歐亞扮演了前所未有的角色。

現代之前的東北歐亞政權有別於中原、朝鮮半島和日本列島上的國家,有着與眾不同的社會政治特色(比如遊牧半遊牧的生活方式及薩滿信仰等)。但是在今天,這些政權的歷史都被收編進中、日、韓、蒙等國的國族史,隨即在這些現代民族國家之間挑起歷史衝突。其中最為典型的,就是中國和韓國間關於高句麗的爭端。爭端的實質,是高句麗這個消失了1200多年的古代國家,其歷史究竟屬於中國還是屬於韓國。雙方都拒絕將之視為一個單獨的地區政權,一個同時接受(並拒斥)來自中原和半島南部影響的國家。儘管今天中韓雙邊貿易規模極為可觀,但時代錯位的歷史敍述所引發的政治對立,仍然嚴重侵害了雙方的互信合作。與此類似,中國和蒙古國之間關於蒙古帝國及元朝的不同敍述,也是這種“收編”帶來的後果。

(二) 地理發現與帝國競爭

15—17世紀是世界史的轉折點。學者們通常將西歐國家的全球擴張稱為“發現時代”(age of discovery),強調海上探險和商路開拓最終將所有人類社會整合進單一的資本主義世界,主角是西班牙、葡萄牙、荷蘭、英國和法國等。但是,我們不應忘記刺激歐洲“發現”世界的兩個重要動機。其一是開闢通往東方(印度、中國、東南亞)的新的商路。這個動機至少部分來自於《馬克·波羅遊記》裏關於蒙元王朝這個東北歐亞政權的描述。另一個動機則是隨着16、17世紀全球變冷而來的對名貴皮毛(當時譽為“軟黃金”)的持續需求。這兩項動機將東北歐亞納入急速全球化的貿易網絡,而在這個網絡中,大黑龍江流域實際上扮演了一個重要的角色。近年的歷史研究顛覆了我們以往的認知,中國並非是這個重大轉折年代的旁觀者,明朝初期的鄭和下西洋(1405—1433)和其後的歐洲海上開拓有着非常多的相似性。

亦失哈

**幾乎與鄭和下西洋同時發生的另一個探險活動,則相對不怎麼知名。這就是由另一位宦官亦失哈率領的對黑龍江流域的開拓。**1409年,永樂帝在今天的俄羅斯特林設立奴兒干都司,以管轄黑龍江及松花江流域諸部落。1411—1432年,亦失哈作為欽差,率明朝船隊,十次出巡奴兒干,所及之處遠達庫頁島。與鄭和的航海類似,亦失哈沿河流的航行探險有着複雜的政治、軍事和商業動機。明朝的戰略意圖,是和女真部族建立宗藩關係,獲得當地首領的支持,以進一步消除北元蒙古的威脅。明朝對這一廣大地域的統治,沿襲了唐代的羈縻政策,依靠對地方首領的冊封和賜予貿易特權,來獲得政治歸附。亦失哈在此地前後長達9年,不但和女真部族建立緊密聯繫,而且還接觸了尼夫赫、阿伊努和其他本地部族。他的出巡明顯強化了北京和奴兒干之間的政治、社會及商業聯繫。儘管奴兒干都司於1434年裁撤,但其轄下的200多個衞所大多延續下來,直到建州女真在17世紀統一該地區,改女真為滿洲。

**明朝的東北探險應當置於全球的、區域的和當地的框架下認知。**首先,以全球史框架看,和鄭和下西洋一樣,亦失哈巡奴兒干也是明代中國擴展政治影響力的一項舉措,它將東北歐亞整合進了一個聯繫更為緊密的世界中。以朝貢和邊市為形式的商業往來,強化了大黑龍江流域與中原、朝鮮和西伯利亞的社會經濟聯繫。東北出產的馬匹、西伯利亞的皮毛、中原與朝鮮出產的食物和鐵器,成為最受歡迎的商品。不同女真部族間為了獲得與明朝的邊貿特許權而相互爭奪。努爾哈赤建州女真的崛起,很大程度上正因其逐漸壟斷了這一特權。其次,從區域角度看,在亦失哈巡查的同時,朝鮮也北拓領土至圖們江中下游,室町日本則擴張至北海道南部。三個東亞國家都以北拓來填補蒙古勢力收縮後留下的地緣權力真空。最後,奴兒干都司的建立和維護,實際是由本地女真部族建議,並由自身為女真人的亦失哈監督實施的。這説明在邊疆和首都的關係中,地方主動性是關鍵的因素。東北歐亞門户的設立,從來不是單向的、自上而下強加的,而是國家和地方相互作用的結果。

17世紀是一個全球帝國競爭時代。不但荷蘭和英國等海上強權崛起,歐亞兩大陸地強權——東端的清和西端的沙俄,也在此時崛起。如前所述,俄羅斯的東進主要受皮毛貿易的鉅額利潤刺激。歷史學家們認為,在彼得大帝財政改革前,皮毛貿易利潤佔據俄國國庫收入的大約10%。皮毛同樣刺激着荷蘭、英國和法國拓殖北美,兩大新皮毛來源地——西伯利亞和北美,進一步激發着他們對市場和商路的開拓。但皮毛本身並非最終目的,歐洲探險家以皮毛貿易賺取的財富,來資助另一項更大的事業:開發通往中國的商路。加拿大歷史學家卜正民(Timothy Brook)認為:“抵達中國之夢,是一條想象之線,它貫穿了早期現代歐洲掙扎着擺脱孤立、進入廣袤世界的歷程。”在歐洲國家的拓殖中,恐怕只有俄羅斯的東進,同時達到了獲取皮毛和開拓商路的雙重目的,它是早期全球化不可分割的組成部分。

不過在17世紀後期,俄羅斯在遠東的拓殖,遭到清帝國在黑龍江流域的遏制。對於清朝而言,東北邊疆作為滿人發祥之地,有着極為特殊的政治、社會、禮制、宗教及經濟意義。在清朝崛起的過程中,清政權成功吸收或征服了諸多蒙古部眾,逐步統御了內亞草原地帶。**近年來的“新清史”學派,不斷強調清政權的內亞性質,以區別於一般漢人王朝。****但我認為我們需要更加註重其東北歐亞的特性。清對滿洲(盛京、吉林、黑龍江)的統治方式,既不同於中原(六部制),也不同於蒙、疆、藏等其他內亞邊疆(理藩院制),而是以八旗軍府製為主導,夾雜其他機制。**直到1905年以前,幾乎所有將軍都來自八旗滿洲或八旗蒙古。

因此,清對大黑龍江流域地區的政策不同於俄羅斯。在大部分時間裏,清政府把吉林、黑龍江的林區劃為封禁之地,將其與遼東農區和蒙古牧區相隔離。其結果是,當俄羅斯不斷向東向北開拓,甚至抵達阿拉斯加時,清轄下的東北歐亞地區則受到相對嚴格的保護,大部分地區直至19世紀基本處於未開發狀態。

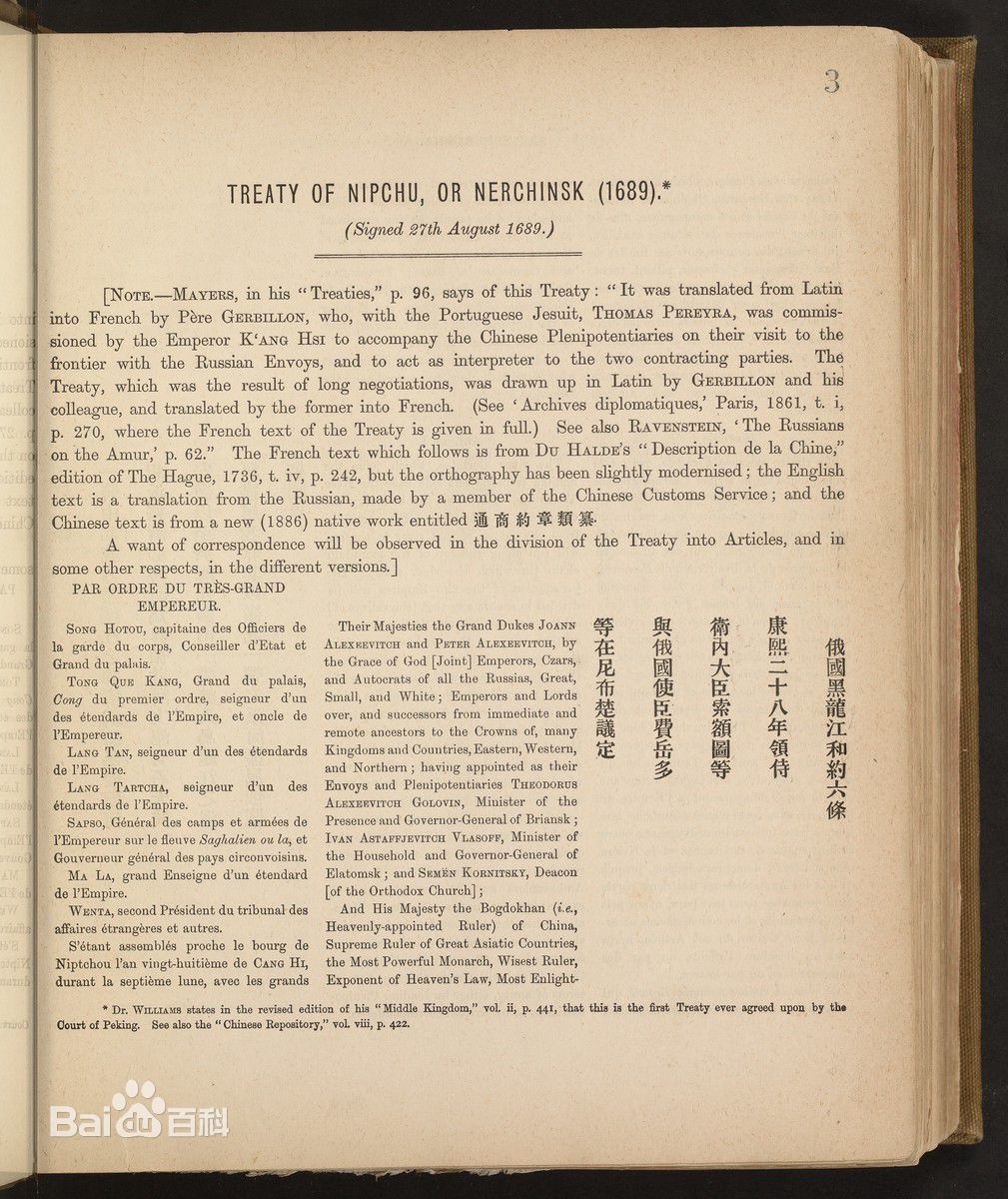

清俄17世紀在黑龍江的軍事衝突,導引出1689年的《尼布楚條約》。該條約規定了雙方邊界和人員往來規範。這項以歐洲耶穌會士和蒙古通譯為談判中介的條約,是歐亞國家間最早的外交協議之一。換句話説,帝國對於邊疆的爭奪,催生出現代世界中最早的國家間領土協議之一。可見邊疆對於現代世界的塑造絕非邊緣性的。清俄協議的結果,是俄羅斯的擴張被遏阻於黑龍江外。1727年,清俄又簽訂了《恰克圖界約》等,建立了兩國之間的邊貿聯繫。恰克圖(買賣城)成為中國和歐洲之間除廣州之外最重要的商埠,它直接刺激了穿越蒙古草原的歐亞商路,並間接開啓了蒙古地區的城市化。

俄國在17世紀的遠東開拓還帶來第一次俄日相遇。很久以來,日本遇險漁船常常在堪察加半島擱淺。1697年,一位名叫傳兵衞的日本失事船民,在堪察加遇到俄羅斯探險家阿特拉索夫(Vladimir Atlassov)。傳兵衞被他帶到聖彼得堡,併成為俄國最早的日語教師。從此,越來越多的俄國商人和使者來到蝦夷地區或者日本本土。在佩裏黑船到訪之前,他們是除荷蘭人之外,日本獲取現代歐洲信息的另一個途徑。

《尼布楚條約》拉丁文本及英、漢譯本 圖片來自百度百科

(三)現代階段:邊疆轉型的延續性

19世紀和20世紀是資本主義、民族國家和工業化在全球的擴展時期。帝國主義、殖民主義和民族主義權力相互爭奪,以獲取領土、人口、市場和資源。對於東北歐亞而言,和世界其他地方一樣,這種衝擊史無前例。現代性深刻地改變了這個多邊的邊疆。

近代二百年來,俄(蘇)、日、中、朝、韓、美在此地展開的多邊爭奪,在此無須詳細介紹。不過應注意的是,東北歐亞,特別是大黑龍江流域這一邊疆的轉變,很大程度上是以這種多邊爭奪為背景展開的。在此提出五項最為顯著的轉變:

第一,當地人口構成變化巨大。俄羅斯通過1860年、1875年分別和中國、日本簽訂的條約,獲得了外滿洲烏蘇里江以東領土和庫頁島。俄羅斯對遠東的開發,吸引移民從各個方向湧來。在這種地緣格局變動下,為了加強對東北的控制,清政府逐步開放東北,移民實邊。除了鼓勵漢人移入吉林、黑龍江等地,清還容許朝鮮人開墾圖們江及鴨綠江北岸荒地。這一移民趨勢在偽滿洲國時代又被日本殖民者以集團部落移民方式進一步強化。截至二戰結束前,中國東北已移入2000萬漢人、近200萬朝鮮人和166萬日本人。毛澤東時代的北大荒開墾和工業建設可以看作是東北移民在當代的繼續。同樣是應對俄羅斯威脅,日本從明治時期開始殖民北海道和千島羣島。到1945年,有超過350萬日本人移入北海道。俄羅斯遠東地區從1860年到1940年,不但容納了數百萬烏克蘭、西伯利亞和俄中部的移民,而且吸引了20萬朝鮮人定居(他們後來被強行遷往中亞)。這些移民人數大大超過本地居民,而原住民則成為少數民族。從這個意義上講,東北歐亞吸納了周圍各個民族國家的擴張,傳統生產和生活模式被改變。隨着大量農業移民的到來,以及大規模的基礎設施建設(公路、鐵路、海港及城市),過去的森林地帶同時經歷了急速的農業化和工業化。中國東北和日本北海道成為糧倉,濱海邊疆區和北海道的漁業工業在俄、日舉足輕重,礦業和林業亦成為本地區重要的經濟支柱。中國東北建成20世紀東亞最先進的重工業基地之一,朝鮮北部也集中了半島上的重工業。這些新的進展並非僅僅是經濟意義上的,它們是對本地生活方式的徹底改造,在社會和生態意義上更為深刻。

第二,儘管區域內國家間爭奪激烈,但邊疆的現代轉變卻呈現出一個未間斷的持續過程。恰恰因為地緣政治競爭,國家成為地區建設的主導者,而且每個力圖爭奪該地區的國家都積極參與。中國東北的工業化是一個典型例證。東北的工業建設始於清末新政改革,其後的北洋政府在20世紀10—20年代繼續投入。在日本殖民時期,日本大大加快了將偽滿洲國變為帝國工業基地的步伐,他們所留下的大量工廠、機器、技術及工人,後在解放戰爭中為共產黨全面接收。當地的工業經驗和經濟思想,為新中國成立後的工業化進程做了深刻的鋪墊。此外,東北在新中國成立初期得到蘇聯的大力援建,成為共和國工業建設最重要的引擎。同理,二戰之後在日本和韓國出現的國家積極制定產業政策、主導經濟發展的模式,由有着“滿洲經驗”的技術官僚帶回,實際上是偽滿洲國“統制經濟”在戰後的延續。因此,東北歐亞的現代化轉變是一個不間斷的過程,儘管在不同的歷史階段,這個過程展現出不同的歷史和意識形態面相(帝國主義、殖民主義、民族主義和社會主義),但脱離這一歷史延續性,我們無法理解本地區的現代轉變。

第三,在20世紀的多數時間中,此邊疆不可避免地被加速捲入世界資本主義體系,其主導的經濟發展模式是計劃經濟。一方面,本地產品(大豆、大米、煤、木材和工業製成品)直接供給全球資本市場;另一方面,各個國家深度介入其內部經濟結構和制度安排,試圖將這片處女地建設為現代國家的工農業基地。國家主導的建設項目,如道路、鐵路、能源、農墾、重工業等,是區域經濟發展的主要動力,直到20世紀70年代都刺激着移民的流入。不論是在偽滿洲國、日本、蘇聯、中華人民共和國、韓國,還是朝鮮,本地經濟都帶有很強的計劃性,科層體制也較為發達。對毛澤東時代的中國而言,東北模式曾是整個中國計劃經濟和工業社會的模板。通過國家主導的“三線建設”等工程,東北的知識、技術、管理、產業力量又大量“反哺”中西部,使許多過去缺少工業的地區在改革開放時期至少有了加入更大市場、參與競爭的可能性。但與此同時,高緯度的自然、地理環境,和在各個國家中的相對偏僻的位置,以及緊張的區域政治關係,也使得自由放任的市場模式在東北歐亞缺乏持久吸引力。20世紀90年代,中國在東北的市場化改革,將大量國企私有化,造成經濟和社會效應的雙重困境,東北大批人才、勞動力流失。很多論者不考慮本地發展的內在歷史動力,而將失敗簡單歸結於當地人在長期計劃模式下的思想保守,這忽略了保守背後深層的歷史、社會及經濟等結構性因素。

第四 ,邊疆的轉型離不開地方自主性和跨境合作。東北的工業化,以跨西伯利亞鐵路的建設為例,該工程(包括其分支中東鐵路及南滿鐵路)的完成,深刻改變了東北歐亞的政治、經濟和生態景觀。它集合了來自俄羅斯、中國、日本和朝鮮的工程師、勞工、管理者、供貨商和技術人員,因而不是單獨一個政府或一個族羣可以完成的項目。另一個例子是,中國東北和俄羅斯濱海邊疆區成為重要的大米產地,主要是因為朝鮮移民經過多年實驗,將日本稻種成功施種於寒冷地區。此後,中、俄、日都在此地普及稻米耕作,本地主食亦由粟變為大米。本地自主與跨境合作,對於今天地方經濟的發展有着重要的啓示。在多邊邊疆地區,單一國家很難憑一己之力建成繁榮的地方社會。

三、當代東北歐亞的邊緣困境

歷史當然不能直接解釋或服務於現實。理解東北邊疆今天的發展困境,歷史並不能提供全面、直截了當的答案,但轉換歷史敍述的視角,或許可以提供一種反思的路徑。東北今日面對的難題,有着複雜的政策、環境、制度和文化因素,重新理解東北在走向“現代”的過程中,內在結構及外在衝擊所起到的作用,或許對於我們理解今天東北的“現代化困境”有些許啓發。

從冷戰時代起,包含中國東北在內的東北歐亞,成了地緣政治角力的場所,幾個區域國家都強化了邊境管控,界限取代了流通。在權力對峙的格局之下,跨境往來和貿易十分有限。冷戰後期,邊疆建設的高潮階段也已經過去。在這個階段,曾經是20世紀前半葉現代國家建設中心地帶的東北歐亞,成為當代資本主義世界體系的邊緣地帶。在新經濟崛起、舊工業萎縮的全球趨勢下,不少老工業基地甚至成了如美國中西部一樣的“鐵鏽帶”。在周邊各個民族國家內部,這個一度高度“現代”的地區,成了社會、經濟、文化各方面的“邊緣”。

冷戰的結束曾一度給地方發展帶來新的希望。重塑區域經貿聯繫的呼聲自冷戰甫一結束就出現。日本最早提出“環日本海經濟圈”的構想,意圖主導日、俄、中、朝、韓的國際經濟合作。此後則有中國首倡,俄、蒙、韓、朝加入(朝鮮于2009年退出),聯合國開發署支持的“大圖們江倡議”。20世紀90年代,朝鮮在臨近中俄的羅津、先鋒地區成立了“特別經濟區”,2010年,又將羅先升格為直屬中央政府的特別市,意圖吸引中俄投資。韓國前朴槿惠政府提出的“歐亞倡議”,則再度確認了歐亞門户的戰略重要性。這些計劃未能落實的一個原因,是各個國家都帶着自身的盤算和議程,難以彼此協調。多邊邊疆的開發計劃不可能由任何一個國家單獨實施,多邊合作不但是成功的關鍵,也是唯一途徑。

以國人相對熟悉的“大圖們江倡議”為例。1992年,聯合國開發計劃署將“圖們江區域開發計劃”(2005年改為現名)納入聯合國發展計劃中。該項目旨在開展區域國家間經濟合作,以建設“圖們江三角洲自由經濟區”。位於圖們江口,毗鄰朝鮮和俄羅斯兩國的吉林省琿春市,很快成立了邊境經濟合作區,試圖效法中國沿海城市的開放模式。但數年的高速發展和投資熱後,該計劃遭遇瓶頸,在90年代後半期陷於停滯。當地官員在分析原因時指出,缺乏有效的國際合作是主要阻礙。多數分析也都將難點歸結於當前的地緣政治緊張局勢。此後,中國政府轉換思路,聚焦於先開發吉林省,希望以內地經濟發展輻射邊疆。2009年,吉林省政府提出了《中國圖們江區域合作開發規劃綱要》,並很快得到中央政府批准。新計劃突出以長春市、吉林市和延邊州為開發開放先導,強調三地間的經濟整合。該計劃以長春和吉林為腹地,以琿春為“圖們江區域合作的橋頭堡”。自2009年來,地方建設有一定進展。與朝鮮的合作,包括長期租用羅先港碼頭和跨境遊等,也有積極跡象。但在國際及鄰國國內政治因素,缺乏長期投資,以及社會環境的可持續發展等問題上,還有重重挑戰。

**更為重要的是,這個區域的興衰從來不只跟經濟或貿易相關。比如,琿春在近代曾是區域貿易網絡的重鎮,但此網絡的繁榮,取決於東北歐亞整體的現代開發和轉型。其曾經繁榮的大背景,與其説是存在跨境自由市場,不如説是近代國家主導下的競爭性邊疆建設。而國家主導的建設,必須結合地方社會生態的變化。**在過去的30年中,琿春的基礎建設投入不可謂不大。但是,很大一部分本地人口,特別是朝鮮族青壯年,離鄉背井前往韓國及國內沿海地區打工。1987年,琿春朝鮮族人口超過8.8萬,佔全部人口的53.6%,而在2017年政府公佈的户籍朝鮮族人口不到8.3萬,占人口比例降至36.3%。空巢或候鳥式家庭在延邊地區的城市和鄉村,成為日益嚴重的社會問題。人口的持續流失,凸顯當地經濟開發計劃的一個缺失,即雖有國家政策和投入,但硬件的投入卻沒有為本地人口提供足夠有效、可持續的吸引力。

這個現象並非孤例。後冷戰時代,舊有的經濟模式在大黑龍江流域解體。不但是中國東北,日本的北海道和俄羅斯遠東,都出現了無法阻擋的青壯年人口外流現象。在此情況下一味靠推動市場化來實現轉型,恐怕並不能有效提振邊疆經濟,甚至可能加速本地社會的解體。

四、結語

通過重新理解東北歐亞邊疆的歷史和現代演進,筆者主張把這一地區看作是地理、生態、社會和歷史的整體單元,探討其自身歷史能動性和發展動力。它並非孤立於其他文明,也並不只是幾個民族國家相互交疊的邊緣地區,這個地域在歷史上聯結了多個亞洲社會。這一邊疆的歷史是東亞區域史和全球史重要的組成部分。在這樣的理解基礎上,我們能夠意識到,邊疆和周邊社會的互動,同時是內向的吸收和外向的擴散,正是這種多邊互動(交往、融合、對立、衝突),不斷改變着該區域,既讓它成為20世紀前期東亞最為“現代”的地區之一,也讓它在冷戰後全球資本主義體系重塑過程中逐步衰退。

20多年前,日本著名學者濱下武志先生就曾比較東北亞和東南亞歷史上的貿易體系,他認為,東南亞海外華人社會網絡的作用極為關鍵,這讓東南亞能夠在全球化的今天保持經濟活力,**而東北亞未來發展的一個難點,就在於缺乏一個恰當的,可作為“區域結構模板”的“人的網絡”。**沿着這個思路,我們也應把重振邊疆經濟的努力,放在地方演進的“區域結構”上,重視跨邊界的“人”的作用。成功的政策,最終應着眼於促進地方和區域社會及生態體系的良性發展。如圖們江流域的開發,若僅以單方面的、市場化政策推動,恐怕是在有意無意地把圖們江三角洲當作另一個珠江三角洲,忽略了本地區獨特的歷史脈絡和內在結構。而本地區的國際合作也只有在相互照顧邊疆穩定、充分發揮地方能動性的條件下,才有可能。

(本文節選自《開放時代》2019年第6期,原標題:《作為歷史中心的東北歐亞:理解東北興衰的一種視角》)