李世默:中國與法治

【文/李世默】

如果要説哪個政治概念最具普遍吸引力的話,它必然是法治。在現實世界中,沒有哪個政府會拒絕法治理念,相反,絕大多數政府會將實現法治作為自己的宗旨。1992年,世界銀行將法治正式宣告為實現一國經濟成功發展的必要條件,將它同“資源的有效利用與生產性投資”掛鈎。(1)

現代西方一直將自己標榜為法治的發源地和永久捍衞者。但中國也在積極倡導法治理念。1982年頒佈的《中華人民共和國憲法》規定,“任何組織或者個人都不得有超越憲法和法律的特權”。(2) 1997年,黨的十五大將“依法治國”作為治理國家的基本方略。(3) 而習近平總書記更是把法治放在新時代中國特色社會主義思想的核心地位。(4)

那麼法治究竟是什麼?像中國這樣的國家能否實現法治?美國是否真的像許多人相信的那樣,是法治的楷模呢?如果我們深入挖掘,會發現在當今的媒體報道與政治話語中,“法治”是一個被嚴重誤讀與曲解的概念。**通過對歷史、理論和實踐的進一步探究,我們發現法治並不是自由主義社會的專利。**事實上,在西方國家,概念上的誤導與操作中的變形正在將法治推向危險的境地。而在中國這樣的所謂“非自由主義”社會,法治反倒有潛力發揮出更多的優勢。

自由女神像 資料圖

一、法治是自由主義社會的專利嗎?

什麼是法治?如果把這個問題拋給世界上那些受過良好教育的精英的話,很可能會得到下列標準答案:首先,一個法治國家應當在憲法中保障個人權利,並制定民主選舉的規則;其次,它的政治制度必須要做到分權,以制約政府權力,司法系統應當獨立,從而能夠在裁決中客觀公正、不受政治力量干預,同時,司法還被賦予權力對立法機構進行合憲性審查;最後,法律面前應當人人平等。(5)

這個定義會被用來進一步闡述法治對社會的益處:當規則被預先制定好,並且由獨立的司法機構秉公執法時,權利與財產就不會被隨意剝奪。這樣,商業就可以正常運作,每個人都能夠安居樂業。這對於經濟發展乃至人類尊嚴似乎都是必不可少的條件。

在這個敍事裏,自由主義社會就是法治國家的代名詞,而非自由主義社會則不是;凡是自由民主的國家都不同程度地具有法治社會的特徵,而中國這樣的非自由主義國家則沒有。

按照這種邏輯,中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,使得中國共產黨有着超越法律乃至憲法的獨斷權力;中國的司法機構不是獨立的,因此無法做到中立;在黨的政治督導之下,司法機關無法做到不受政治干預的司法公正,更無法對黨的政治權力進行監督。在這種制度下,憲法中保障的個人權利都只不過是空頭支票,商業無法正常運轉,人民的生活難以為繼,甚至連財產安全和人身自由都不能保證。

無論採用以上哪一種抽象標準,中國都似乎是法治精神的反面教材——或者是“人治”的典型(或者可以説是以“黨治”為形式的人治)。正是由此,有人把中國的依法治國稱作是“以法治國(rule by law)”。在他們的概念中,以法治國僅僅是黨實現自己統治的便捷工具,這和法治 (rule of law) 的理念是相悖的。

但是,這種論調在事實乃至理論層面都站不住腳。

二、法治在美國

我們首先來審視一下當今世界的自由主義社會,人們通常把這些國家稱之為法治實踐的楷模與法治精神的全球守護者。這個國家羣體的領頭羊當然是美國。

然而,當我們揭開表面上的華麗口號,美國法治中那些令人疑惑的事實開始逐個浮現。例如, 為什麼美國國內的訴訟量如此之大?如果法律是預先制定,並按照一致性和可預見性來公正執行的,訴訟量應該是更少而不是更多——因為訴訟雙方總有一方會輸,沒有人會去打一個明知自己會輸的官司。然而,美國卻是世界上訴訟量最大的國家,如果法治能夠帶來可預見性,為什麼這麼多人去打他們認為能贏的官司,最後卻輸了?或者更準確地説,為何如此多的當事人把法律用作工具來施加經濟壓力?

更加值得注意的是,為什麼在美國有如此多影響深遠的終審判決,是由最高法院的9名大法官以5比4的結果作出的?其中決定命運的那張搖擺票,可能會被某個法官的健康狀況、年齡或是個人經歷左右,這樣產生的司法結果對於整個社會來説恐怕是難以預測的。一名法官的個人際遇,可能會以某個判決的形式根本性地影響美國人今後幾十年甚至更長時間的生活。例如,美國最高法院裁定同性婚姻合憲化的判決就取決於大法官安東尼•肯尼迪(Anthony Kennedy)的關鍵一票,這對最終的判決起到了決定性作用〔同性婚姻合憲化雖然遭到首席大法官約翰•羅伯茨(John Roberts)的反對,但是最終還是以5-4通過〕。(6) 他在決定支持哪一方的時候,在很大程度上受到自己人生軌跡中的經歷和結交的人的影響。總之,一夜之間,儘管憲法一字未動,同性婚姻在美國卻已經合憲了。類似的方式甚至還被用來解決在選擇美國最高政治領袖上的爭議。例如2000年的美國總統選舉,最終也是在最高法院的5-4判決中塵埃落定的。(7)

最近關於任命佈雷特•卡瓦納(Brett Kavanaugh)為最高法院大法官的爭議也是一個很好的例證。兩黨針對此事發起的政治角鬥陷於白熱化,共和黨稱他為有史以來最有資格的候選人,民主黨卻將他看作一名危險分子。民主黨參議員科裏•布克(Cory Booker)甚至將卡瓦納的支持者稱作“邪惡的共犯”。(8) 事實上,卡瓦納被提名為大法官的鬧劇為我們呈現了一場美國政壇上精心組織、耗資龐大的政治鬥爭,這場鬥爭曠日持久,已經前後持續了超過30年,雙方爭奪的目標不僅僅是美國最高法院,更是整個聯邦司法系統。(9)

人們不禁要問,如果法治的核心要素是中立性和可預測性,為什麼法官的提名會充滿如此激烈的黨爭,為什麼兩黨都處心積慮讓持有特定政治立場的“自己人”成為法官?

三、對法治的幾個錯誤觀念

原來法治的理論並不像一些擁護者在政壇或是媒體上描繪的那麼清晰明瞭。在此我總結了人們對法治的四個誤區,並且探討一下這些誤區在中國法治語境裏的意義。

(一)誤區一:法治等於自由主義

一個簡單的史實是,法治這一理念的提出要比自由主義早一千多年。當亞里士多德發明“法治”這個概念時,雅典還處在奴隸社會階段。“平等”在當時僅僅是指法律依照本身的條款平等地施加在每個人身上——這並不代表法律賦予每個人平等的地位(因為法律條款本身可以是不平等的)。亞里士多德被奉為西方法治之父,他從未反對(甚至是支持)把人分為三六九等(例如男人、女人、奴隸、非公民),並給予不同的法律地位。(10) 朱迪絲•施克萊曾指出,亞里士多德的法治觀對應的其實是現代時期出現過的“二元國家”——例如內戰之前(甚至是之後很長一段時間)的美國、納粹時期的德國、種族隔離時期的南非,它們都將一部分人劃分為“劣等人”。(11) 約翰•洛克的名言,“法律在哪裏結束,暴政就從哪裏開始”,(12) 在自由主義本身的道德語境裏就似乎顯得蒼白無力了。這種觀點在許多當代法律學家那裏得到了印證。約瑟夫•拉茲曾經指出,“法律可以在不違背法治的前提下建立奴役制度”,其實這在洛克的《卡羅萊納基本憲章》裏就已經實現了。拉茲進一步指出法治是道德中立的,他説:“一把好刀需要有很多優點, 但是最重要的是必須鋒利。類似的,對法治的服從則是法律的最固有的價值……如同其他的工具一樣,法律有着一個特別的優點:它必須是道德上中立的,也就是以同樣的效力服務於任何一個目標。”(13)

《雅典學院》 資料圖

類似的還有英國的《大憲章》(Magna Carta),流行的觀點認為它在英國開啓了基於法治的自由主義社會,不過這種説法其實只是政治迷思。愛德華•甄克斯指出,《大憲章》是國王在受到脅迫的情況下與封建貴族們簽下的契約,它事實上強化了封建特權,而不是推動現代自由觀。(14)

即使是像約翰•羅爾斯這樣重要的自由主義理論家,也承認那些被稱為“沒有言論自由權利的國家”的“非自由主義社會”,只要其法律體系有理由被認為受到一套關心人民要求和向人民負責的理念的指引,那麼這種社會也同樣具有正當性。(15) 聖路易斯華盛頓大學法學院教授布萊恩•塔瑪納哈認為“只有自由主義民主政體才能實現法治”的説法是沒有道理的,這種觀點是“通過給法治強加一個有爭議的規範性前提條件,來得到他們想要的結論,然後再強加給所有人”。(16)

(二)誤區二:法治是制約政府無限權力的必要條件

對於中國和其他非自由主義國家,有一種批評司空見慣:由於法治的欠缺,像中國共產黨這樣的執政者可以不受限制地行使主權。在這種體制下,公民權利乃至人權無法受到法律保護,隨時可能遭到踐踏。

但是這種觀點背後的政治理論是有着嚴重缺陷的。事實上,法治在現實和理論層面都從未解決如何限制最高權力(也就是主權)的問題。擁有或行使主權的一方,無論是國王、政黨、議會還是法院,都可以修改法律。正如霍布斯(Thomas Hobbes)所言,“只受自己約束之人是不受約束的”。(17)

卡爾•施米特在20世紀進一步發展了這種觀點。在他的《政治神學》中,施米特論證一個社會的政治決斷比法律更為根本。立憲是個在法律之外的政治決斷行為。事實上,所有的普通立法都需要這樣的政治決斷。法律就其定義而言就是一般性的,因此必須通過司法決斷來填補規則的一般性和適用的特定性之間的鴻溝,這構成司法活動的中心。根本構成取決於政治決策而非法律。制定憲法就需要這樣一個在法律框架之外的決策過程。(18) 因此,一個社會的根本決斷是在主權範疇裏做出的,而不是在法律領域。(19)

即便在英國自由主義傳統的漫長演化中,普通法(Common Law)的角色也是在社會中各個決策實體之間的一系列矛盾中塑造而成的。在愛德華•科克(Edward Coke)所處的時代,包括《大憲章》在內的普通法,被視作基本的法律框架和準則,其權威在立法者之上。(20) 這種觀點受到傑里米•邊沁(Jeremy Bentham)的挑戰。而真正打破這種理念的是英國後來推行的法律改革,自那之後,議會的主權被賦予最高權力,立法程序不必受到司法機構審查。(21) 即便是馬克斯•雷丁,一位曾經相信《大憲章》對推動和保障自由主義社會發展具有持續作用的學者,也不得不承認,議會只需通過一項決議就可以將《大憲章》廢除。(22)

美國憲法中也有明確的條文,規定了只要按照既定的程序,憲法中的內容便可以被修訂,並宣告這類修訂是人民的意志。此外也有人認為《獨立宣言》中宣示的條文才是至高無上的,地位甚至要高於憲法。(23) 類似的爭論似乎永無休止。

針對這種理論困境,塔瑪納哈總結了歷史實踐中的三種用法治來制約主權的方法:第一,因為某種政治需要,統治者自願或非自願地做出遵守法律的承諾;第二,通過長期以來形成的習俗,來製造一種公認的、廣為實踐的文化環境,從而讓統治者的行為處在法律制約之下,例如中世紀的日耳曼習慣法;第三,政府可以要求官員在例行公務的時候嚴格遵守法律。(24) 然而這三種方法都是文化和政治發展的產物,而非法治內在和固有的特徵。法學家戴雪甚至聲稱,法治是盎格魯–撒克遜文化的獨特產物。(25)

2014年10月,在黨的十八屆四中全會上,習近平將法治建設列入政治議程的中心。他在談到憲法時強調:“黨領導人民制定憲法法律,黨領導人民實施憲法法律,黨自身必須在憲法法律範圍內活動。”(26) 有人覺得這一番話違背了法治的理念,認為黨不可能既擔當立法者又受到法律約束,這明顯是自相矛盾的。但是事實上,這種矛盾是法治理論所內在固有的,在中國共產黨領導的國家體系裏也不例外。如果把黨領導下的法治看作是自相矛盾的話,那整個法治的概念恐怕也是自相矛盾的。

因此,問題的關鍵不是爭論中國的政治制度是否存在與法治互斥的先天不足,而是中國如何能夠發展出適宜的政治和文化氛圍,從而發揮出法治的益處。

(三)誤區三:法治能夠克服人治的缺陷

在對法治的諸多誤讀之中,最具有誤導性的一點就是完全對立地看待法治和人治。時下流行的觀點是:法治是中立、公正的,而人治是獨斷的、不公的。而亞里士多德對此的思考早已顯露了法治的概念和現實在這一問題上是模糊不清的。

亞里士多德將理性置於法治的中心地位,正如他所説:“法律是不受慾望影響的理性。”(27)在這種假設下,由於人不可避免地受到激情和偏見的影響,人治可能會導致社會的不穩定甚至不公正。因此,應當把社會交給規則去治理,這種規則必須是提前制定好的,並且被嚴格執行。(28) 而另一方面,亞里士多德也強調,法治的實行效果取決於法官裁決的質量,在複雜的案件中,法律條文最好能留有更多彈性,給予法官更大的裁量權。(29) 亞里士多德學説中這一看似矛盾的地方,在歷史上法治的理論與實踐過程中始終未能解決。而對於法官角色的強化,孟德斯鳩則持反對態度,因為這可能導致“臣民的生活與自由受到任意操控”。(30) 然而,孟德斯鳩在司法獨立問題上所做出的理論貢獻也許比任何政治思想家都大,這無疑賦予了法官極大的權力。隨後,又有像傑里米•邊沁和安東寧•斯卡利亞(Antonin Scalia)這樣的法學界人士站出來反對這種制度安排,他們認為,這種司法權力會導致法官製造出惡法來。(31) 所有這些學者都無法逃開一個殘酷的現實,那就是法律自己無法張口説話,任何法律最後還是要依靠人去解釋和執行。

**事實上,在如今的西方國家(尤其是美國),“法官之治”取代“法治”已經成為常態。**而法官都是要由人去擔任的。認識到這種概念上的內在矛盾,我們不難解釋為何法官的任命流程現在淪為了政治派系的角鬥場。顯而易見,不同的法官可以對同一條法律做出截然不同的解釋。這個現實所造成的爭端如今有愈演愈烈之勢,以至於越來越多的人開始譴責美國法官在影響政治和司法結果方面擁有日益膨脹的權力。美國學者戴維•卡普蘭在他的新書中,將美國最高法院形容為政府機構三權分立中“最危險的一個”權力分支,稱其正在“對憲法發動襲擊”。(32) 司法獨立,曾被認為是一個國家實行法治的金科玉律,如今在被奉為法治典範的美國卻被視作是憲法的敵人,可見法治和人治的邊界已經混淆不清了。

不過,這些明顯的人治現象,是否意味着法治被顛覆了呢?答案是未必。正如塔瑪納哈所言, 嚴格按照法條行事並杜絕人的裁量權,其實是有違法治理念的,(33) 使法治成為了僵化的系統。(34) 法治在道德上和實質上都從來不應該是中立的。程序正義不是實質正義,而且還可能導致實質的不公。它需要人的解釋性干預來確保法律的內容和執行在實際操作中產生公允的結果。這種解釋性干預是處於特定語境裏的,它的本質也必然是政治性的。

毫無意外,中國在實施法治的過程中也遇到了相同的困境。文化大革命之後,黨試圖領導國家建立一種更加制度化的法治體系,以糾正之前中國出現的因為製造絕對權威造成的極端人治的情況。中國當時的社會輿論也支持這種轉變。

最高人民法院時任院長肖揚在2003年所做的這段公開發言,最能體現這種思潮:當今,是法行天下的時代。國運之興盛,政治之昌明,社會之穩定,經濟之發展,民族之團結,文化之繁榮,人民之安居樂業,都離不開法律之維繫和法制之保障。中國也不例外。一個國家採取什麼樣的治國方略,關係着國家的前途和命運。20世紀末,擁有12億人口的中國,向全世界宣示了它的治國方略——依法治國。(35)

在這種氛圍下,法治被放在了人治的對立面,一些地區甚至採用了計算機的自動斷案,以此在特定司法裁判中完全排除人的裁量。(36) 這些做法是否契合法治的出發點,是非常值得商榷的。也許正是因此,21世紀早期在一些省份興起的電腦斷案如今沒能大規模投入使用。雖然現在的中國法院仍然有一些輔助斷案軟件,但都主要用於證據分析一類的調查性工作,而不是做司法判決。(37)

(四)誤區四:法治保障了現代民主社會的公平正義

過去的幾十年,在自由主義社會中,法治被視為實現社會正義的制度與意識形態的雙重途徑。公民權利和福利政治(welfare politics)都是基於法治理想而提出的社會目標。但是這一觀點忽視了法治理論基礎中的內在矛盾。

正如之前提到的,回顧法治的歷史,從亞里士多德時期到中世紀,我們很難將它與普世的社會正義畫上等號。相反,法治曾在歷史上為奴隸制和封建特權提供主要的制度保障。即便是在自由主義興起的現代,法治也並不代表我們今天所理解的社會正義。約翰 • 洛克是自由主義法治最重要的思想家之一,而他卻將私有財產作為法治的核心。對於洛克而言,“國家是屬於財產擁有者的”,(38) 法治存在的理由是“保護那些擁有財產的人免受窮人的索取”。(39)

亞當•斯密對此的概括最為精練:“法律和政府所做的不外乎是富人壓迫窮人,並維護物質上的不平等,防止窮人摧毀這種不平等。如果沒有政府去阻止,窮人就會採取暴力手段去消除不平等。”(40)

即使是在幾個世紀之後,社會福利成為了很多西方自由主義社會的政治議程的核心,以此來彌補資本主義過度發展而導致的不平等,一些政治與法學思想家仍將其視為法治的敵人,他們中的代表人物包括戴雪(41) 和哈耶克。在哈耶克看來,福利國家通過財富再分配來追求實質平等的做法是違背法治的根本精神的。(42) 關注一下當今的美國政壇,我們會發現這場論戰的餘波仍在分裂這個國家。

哈耶克 資料圖

在中國,關於社會福利是否正義的類似爭論可能才剛剛開始。40年來的市場化改革和經濟的快速發展帶來了嚴重的副作用,社會矛盾日益加劇。其中兩個最為突出的矛盾是貧富分化與環境惡化。2000年以來,中國的基尼係數衝破了0.4——這是國際公認的貧富差距警戒線。2017年,佔到中國42%人口的農村居民的人均可支配收入是12,363元,這個數字僅僅是城鎮居民的三分之一。(43)

2017年召開的中國共產黨第十九次全國代表大會上,習近平總書記宣佈,中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,中國社會的主要挑戰已經由落後的社會生產,轉變為不平衡不充分的發展。(44) 經濟增長成果再分配,如今已經成為中央的一項首要政治任務。

不過,早在2004年,“保護私有財產”的條文已被寫進中華人民共和國憲法,(45) 一些自由派意見領袖,例如張維迎、吳敬璉、茅於軾,常搬出自由主義思想和保護私有財產的相關法律(換句話説,程序正義),來反對政府通過税收或運用直接政策工具來促進平等分配,這與哈耶克幾十年前在西方的主張是殊途同歸的。(46) 值得注意的是,這些意見領袖是資深的中國共產黨員。

中國作為一個社會主義大國,卻是世界上唯一既沒有財產税也沒有遺產税的主要經濟體。如今在中國特色社會主義的新時代,領導人的工作重心是讓每個人都享受到發展的成果,在這個過程中,一定會遇到來自黨內精英、商業團體、富裕階層的阻力。我們可以預見的是,法治的概念與解讀,將會成為未來這場辯論的主題之一。

四、儒家思想與法律

兩千多年前,在中國展開了一場宏大的政治辯論——儒法之爭。這場論戰幾乎在政治和文化上定義了中華文明。在戰國時期(公元前475年-公元前221年),中國分裂成了若干個王國,開啓了曠日持久的爭霸戰爭。最終秦國憑藉其嚴苛法度,在經濟和軍事上超越了諸多對手,並於公元前221年統一中國。為秦國建立這一套法家制度的改革派政治家商鞅,也因推動秦國成就霸業而在歷史上為人熟知。(47)

法家思想自那之後開始高歌猛進——不過並沒有持續太久。秦朝嚴酷無情的法度激起了民眾的反抗,最終秦王朝僅僅持續了14年就在叛亂四起中覆滅。(48) 隨後在漢朝,不同的政治理念再次湧現,出現了百家爭鳴的局面。不過最主要的論戰還是發生在儒家和法家之間。

**法家思想的核心,是提前制定律法條款並嚴格執行,在執法的過程中人人平等,沒有例外, 也就是程序正義壓倒實質公正。**法學理論家朗•富勒對這種形式的法治做過論述,以程序正義為最高準則的法治“對法律的實質目標漠不關心,並且準備以同等的效率服務於各種不同的目標”。(49) 不少現代西方思想家,例如孟德斯鳩、約瑟夫•拉茲、朗•富勒以及哈耶克,在中國的思想語境裏,都可被視為法家思想的同路人。

而儒家思想則以“天下”理念為核心,將道德上的正當性作為規則的出發點及衡量結果的標準。統治者只要心繫天下蒼生、造福於人民,那麼就擁有神聖的權力。但是倘若沒能履行這一使命,那麼他就會被推翻。一個好的統治者在頒佈政令時不光要做到程序合規,也要合乎道德準則。政權合法性的一個重要組成部分是績效合法性——執政者要確保人民的福祉。一言蔽之,儒家更看重的是實質正義,而不是程序上的合法性。

更為關鍵的是,通過將統治權力同績效合法性掛鈎,儒家思想確保了統治者的權力並不是至高無上的——他要確保為民眾帶來實質性福祉。中國的“天下”理念同西方的君權神授説形成了鮮明的對比——對於西方的君主,他的權力直接從上帝那裏獲得,既不涉及現實世界中的權威,也不關乎人民的意志。(50) 按照歐洲歷史上的這種邏輯,只要遵循王位繼承的程序,王權就始終被視為具備合法性。這種觀點直到如今還在支配着現代西方世界:通常在自由民主制度下,只要投票程序是合規的,選出的領導人就具備合法性,無論這個人有多麼糟糕。這和中國的政治文化傳統是背道而馳的。

如果我們將歷史簡化,看到的是儒家思想在漢代早期進行了一番激烈的儒法之爭後,最終得以勝出,成為了中國兩千年來的政治根基。(51) 而實際情況要更為複雜,通常歷史學家在研究中國政治史的時候,會把這段時間稱作秦漢時期——把奉行法家思想的秦朝和奉行儒家思想的漢朝合併。歷史學家趙鼎新在他的著作《東周戰爭與儒法國家的誕生》中寫到,儘管中國在漢朝時期罷黜百家、獨尊儒術,將儒家地位提高至正式的國家意識形態,但是法家思想始終作為不可或缺的部分存在於中國的政治結構中。

法律的程序規範——也就是始於秦朝的法家思想——在中國的各個朝代中始終都是治理國家的實用方法。人民始終都期望能有一套具有一般性、規範性和公平性的法規律令。而儒家思想則肩負更高的使命——約束統治者權力,守護實質正義,捍衞公共價值觀。

儒家思想試圖解決的,是法治的一個永恆的難題——如何去約束主權者——無論是國王還是議會。儒家學説所尋求的,是在理念和制度兩個方面對主權進行監督。幾個世紀以來,它所發揮的作用同日耳曼習慣法在封建時期的歐洲的作用並無二致。對於中世紀西方法治的根源,塔瑪納哈從“法律與道德的融合”的角度做出了一個簡明扼要的解釋:統治者或主權者接受高於法律程序的道德義務。(52) 事實上,無論是統治者還是被統治者,都受到這種更高層面的“道德法”的約束。統治者將自己遵守道德法的承諾告示天下,從而約束了自己的權力。同時,這種對道德法的遵守賦予了他統治地位的正當性。而假如統治者違背了道德法,被統治者擁有反抗的權利。(53)

在儒家思想的體系中,皇帝受天命治理天下必須要依據道德準則。只有奉行“天下為公”,統治者的權力才是具備正當性的。而孟子在這個問題上給出了更加明確的回應:違背道德準則的統治者可以被廢黜。(54)

在制度層面上,儒家思想塑造了一套嚴密的官僚體系,使得平民出身的官員各司其職地參與國家的治理。這些士大夫們便是儒家道德的化身,能夠在制度上對皇帝的權力進行監督。作為儒學意義上的“士”,他們有權利反對,甚至是批評皇帝。(55) 人民同樣有實實在在的道德權利去起義——大約每隔兩三百年,就會發生腐朽政權被推翻的情形,隨之而來的是新的朝代與新的天下。

儒家的權力制約體系還有一個重要的作用,那就是當程序正義無法解決問題的時候,提供一個政治與法律的框架來確保實質正義。在中國的歷朝歷代,有不少程序正義與社會道德和價值觀發生衝突的例子,被公認為正義的結果通常是道德觀取勝的案例,這並不能説儒家基於實質正義的介入是違背了法治精神,事實恰恰相反。(56)

這樣的法治觀念和西方法治並非完全不同。例如羅納德•德沃金曾提出,儘管道德準則並沒有在實證法(Positive Law)中明確規定,但它構成了實證法的背景,也是實證法的有機組成部分。法官的責任是,所做的判決應當與道德準則和社區的政治共識相一致,這比照搬書本上的法條更加重要。(57)

毫無疑問,儒家道德與德沃金的自由主義思想是完全不同的。儘管如此,儒家法治觀和自由主義法治的演變過程也有重疊面。在當代語境裏,最大的交接點就是現代社羣主義。

根據塔瑪納哈引述,西方世界那些批判程序正義的理論家們(特別是左翼學者)一直以來都在推崇一個觀點:自由主義法治的初始前提是由抽象獨立的個人自發組織建立一套法律秩序,以此來實現他們對社會正義與良治的願景,因此這一體系具有不可挽回的缺陷。(58) 這種批判的呼聲自2008年金融危機以來愈演愈烈,如今在左翼和右翼都可以聽到。(59) 自由主義法治以個人主義價值觀為出發點,其對於程序正義的過度強調加劇了西方社會的分化、社羣的腐蝕,從而也加劇了實質正義的衰落。在這一背景下,社羣主義(Communitarianism)的出現將左右兩派在某種程度上團結起來,以滿足其諸如收入平等、社會凝聚之類的對實質正義的訴求,圍繞共同的價值觀來維護一個具有共同文化傳承的社羣。如今越來越多的美國人都渴望社羣的迴歸,也有不少人在推崇社會主義,這種趨勢在歐洲表現得更加明顯。(60) 可以預見的是,社羣主義運動在本世紀上半葉將會繼續發展壯大。

而這恰恰是儒家思想幾個世紀以來在法家制度之上所扮演的角色。社會的價值觀與目標是中國法治的根本保障。規則要嚴格執行,但是結果必須符合儒家精神。社羣主義思想恰恰是儒家政治的基礎——“天下為公……是謂大同”。(61)

正如亞里士多德和他的後繼者們在西方法治思想的發展中做過的艱辛思考,中國人也在很早之前認識到法律不能是沒有靈魂的。與此同時,法律的靈魂也要同執行法律的程序規則相協調。這當然不是一件容易的事,可能永遠都無法完美實現。

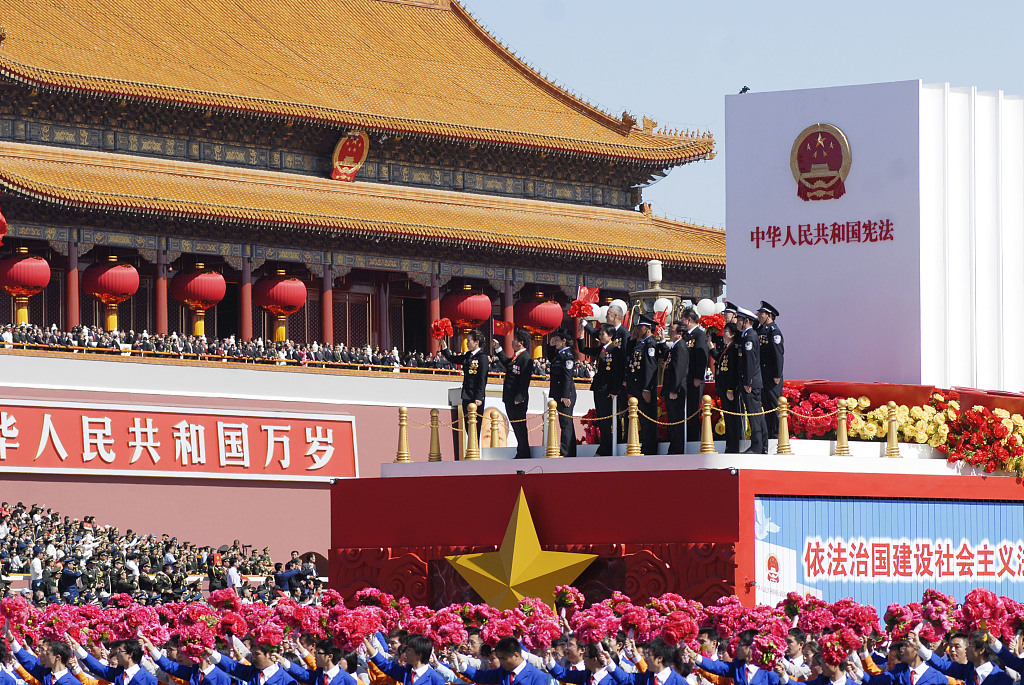

2009年10月1日,首都各界慶祝中華人民共和國成立60週年大會在北京舉行。羣眾遊行之輝煌成就篇。“依法治國”方陣憲法單行本模型主題彩車。圖片來源@視覺中國

五、黨與法律:當下與未來

在中國有着一場曠日持久的爭論:黨大還是法大?或者説,哪個應當更大?保守派認為,黨大於法,同時黨也應當大於法;自由派認為,目前的現實是黨在法之上,但是法應該高於黨。但事實上,爭論的雙方都忽略了法治的本質與關鍵問題。

中國的法治架構是法律程序與黨的監管之結合。過去40年間,中國發展出了一套縝密的法律體系。目前對中國法制體系的主要批評集中於法庭執行力建設的滯後,但是多數專家也認為,中國法院的執行力和專業性正在穩步提升。(62)

黨在司法程序中的角色是爭議的焦點。在中國的司法事務中,中央政法委擁有最高的權力。而黨的紀律檢查機制將所有黨員納入黨紀的監察之中——它比法律要更加嚴格,並且黨能夠在不經過司法系統的情況下對違紀者實施懲戒。很多人對此進行批判,認為這種制度違反法治精神。

然而,如果對法治的歷史與理論有着深入的研究,就不難理解這種制度安排是符合法治精神和理論框架的——即使是在西方傳統中。黨代表人民領導中國的政治主權,法律本身從理論或是實踐上都無法對主權實現制約。但是黨承諾去接受法律的制約,人民也將這種制約的存在視為黨執政的正當性來源。事實上,黨在黨員身上採用的,是比法律更加嚴格的行為準則與更加嚴厲的懲罰。(63) 在這種務實的制度安排下,黨確實是受到法律約束的——至少不比其他形式政體的主權方受到的約束弱。

更為重要的是,黨通過中央政法委員會,為實質正義提供了一道最後防線。這種角色就像是中國歷史中儒家所提供的政治與道德規範,抑或是當今西方社會,自由主義價值觀與制度所期望做到的那樣。當然,它們各自捍衞實質正義過程中所奉行的價值觀是非常不同的,黨所維護的,是傳承儒家精神的現代中國社會主義;而西方自由主義制度維護的,是自啓蒙運動後演變形成的自由主義道德信念。但是我們已經證明,法治無論是過去還是現在,都不是自由主義的專利。

當程序正義的結果與社會普遍認同的實質正義相牴觸,社會大眾發出廣泛而明確的反對呼聲時,黨有權介入,並基於社會道義來主持公道。在當代中國,這種案例雖不多見,但的確實實在在發生過,並帶來了深遠的社會影響。(64) 有批評的聲音指出黨的這種干預有違法治精神,但是這種政治對法律的解釋力恰恰是法治中不可或缺的一部分。這種解釋力是帶有政治屬性的,在這個意義上,政治在法治中的存在是普遍的、內在的,是獨立於特定政體的意識形態的。自由主義政治內在於自由主義法治,傳承儒家傳統的中國社會主義政治內在於中國法治。(65)

黨在法律程序中所擁有的政治權力同時也是國家性質的根本保障,以確保程序正義的實施不會動搖政體的基本價值觀。正如德沃金指出的,自由主義社會在道德使命感上的共識,構成了其法律的內容與執法過程的根基。(66) 在中國,這一角色由黨,而不是所謂的“獨立”司法系統去扮演。因此,將黨與法一分為二對立起來比較誰更重要是一個偽命題。

當然,概念上理順了不代表實際操作中不會遇到問題。在中國法治發展的歷程中,也有很多混亂的現象,常常會發生各級黨委粗暴干預司法的情況。維護實質正義的機制,很容易被加以濫用,淪為利益集團與腐敗分子操縱司法的手段。

在天平的另一端,過度推崇基於法家傳統的程序正義也困擾着中國法治的發展。“文化大革命”之後,中國急於擺脱人治的陰影,立法機關和司法機關出台了大量法律法規,對民事和商事的覆蓋範圍越來越大。(67) 在許多領域,諸如環境保護和家庭糾紛,涉及的法律法規非常複雜——如果把它們在全國以統一的標準嚴格執行,就會造成很多問題,也會引起人們的不滿。這也能夠證明, 倘若將這些法律條文在不考慮實際環境和地區差異的情況下照本宣科地執行,對農村、城市或是任何社會羣體都一視同仁,那麼我們最終會發現這種做法是不恰當的,與維護社會正義的初心南轅北轍。(68)

**放眼未來,要解決這些問題,同時協調法治內在的矛盾與中國國情相關的無數衝突,將會是一個漫長而又艱苦的過程。但是我們有理由持樂觀態度。**中國社會已形成普遍共識,黨和公眾都希望能建立一個有法可依、法律面前人人平等的社會。程序正義已經得到加強,並且在不斷完善中。

同時,整個中國社會在價值觀與道德訴求上的共識達到了150年來的空前統一。在可預見的未來,中華民族的道德訴求是簡單而明確的:建設社會主義與實現民族復興。前者是兩千年來儒家思想中“天下為公,社會大同”的現代表達形式;後者是現代歷史上全民族在危難中團結奮鬥而換來的成果。中國法治,無論今後向哪個制度方向發展,都是有靈魂的。只要黨能夠抵禦來自腐敗和精英主義的侵蝕,就可以繼續承擔它守護實質正義靈魂的責任,這種安排將繼續受到人民擁護。

或許現在是時候把法治從自由主義的牢籠中放出來了。裴文睿(Randall Peerenboom)在他的著作《中國邁向法治的長征》中指出,中國不需要靠自由主義來實現法治。同樣的道理也適用於其他的非自由主義社會。(69)在一個更加多元化的世界,我們可能會看到實現法治的道路上還有更多的可能性。

具有諷刺意味的是,法治在當今的自由主義社會中似乎顯得最為脆弱。**在西方的這些自由主義社會中,道德上的共識正在崩潰。我們看到社羣正在衰落,身份認同、性別平等等基本價值觀的割裂正在分化整個社會。**自由主義已經走到了個人主義膨脹的極端,並在摧毀西方文明裏本來存在的社羣主義傳統和文化。在這個狀態裏,程序正義已淪為純粹的政治鬥爭工具。喪失靈魂的法律是無法長期維持其正當性的。時至今日,西方精英們在全世界推動已久的“法治”路演可以稍停片刻了,反省和改革才是當務之急。

本文註釋:

(1) The World Bank, Governance and Development, Washington, D.C.: The World Bank, 1992.

(2)《中華人民共和國憲法(1982年12月)》,北京:人民出版社,1982年。

(3) 江澤民:《高舉鄧小平理論偉大旗幟,把建設有中國特色社會主義事業全面推向21世紀》,1997年9月12日。

(4) 中共十八屆四中全會是中國共產黨首次以“依法治國”為主題的中央全會。會議提出,要“建設中國特色社會主義法治體系”,“建設社會主義法治國家”。詳見《中國共產黨第十八屆中央委員會第四次全體會議公報》,2014年10月23日。

(5) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 55.

(6) Sheryl Stolberg, “Justice Anthony Kennedy’s Tolerance Is Seen in His Sacramento Roots,” New York Times, June 21, 2015.

(7) Erwin Chemerinsky, “Bush v. Gore Was Not Justiciable,” Notre Dame Law Review, Vol. 76, No. 4, 2000, pp. 1093–1112.

(8) Elise Viebeck, “‘Get a Grip’: Republicans Seize on Booker Comment That Kavanaugh Supporters Are ‘Complicit’ in ‘Evil,’”

Washington Post, July 26, 2018.

(9) Michael Kruse, “The Weekend at Yale That Changed American Politics,” Politico, September/October, 2018; Jeffrey Toobin, “The Conservative Pipeline to the Supreme Court,” New Yorker, April 17, 2017.

(10) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, p. 7.

(11) Judith Shklar, “Political Theory and the Rule of Law,” in Allan Hutchinson and Patrick Monahan, eds., The Rule of Law: Ideal or Ideology, Toronto: Carswell, 1987.

(12) John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

(13) Joseph Raz, “The Rule of Law and Its Virtue,” in The Authority of Law: Essays on Law and Morality, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 210–229.

(14) Edward Jenks, “The Myth of Magna Carta,” Independent Review, Vol. 4, No. 14, 1904.

(15) John Rawls, The Law of Peoples, With “The Idea of Public Reason Revisited”, Cambridge: Harvard University Press, 1999.

(16) Brian Tamanaha, “The History and Elements of the Rule of Law,” Singapore Journal of Legal Studies, December 2012, pp. 232–247.

(17) Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

(18) Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans. George Schwab, Chicago: University of Chicago Press, 2005; Political Theology II: The Myth of the Closure of Any Political Theology, trans. Michael Hoelzl and Graham Ward, Cambridge: Polity, 2008.

(19) 此處要注意的是,對於施米特的主權理論也有反對的聲音,比如漢娜•阿倫特(Hannah Arendt)和米歇爾•福柯(Michel Foucault)。

(20) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory; James Stoner Jr., Common Law and Liberal Theory: Coke, Hobbes, and the Origins of American Constitutionalism, Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1992.

(21) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, pp. 57.

(22) Max Radin, “The Myth of Magna Carta,” Harvard Law Review, Vol. 60, No. 7, September 1947, pp. 1060 –1091.

(23) 一個著名的例子是1858年的林肯–道格拉斯辯論(Lincoln-Douglas debates)。當時正值美國內戰前夕,伊利諾伊州參議員候選人史蒂芬•道格拉斯(Stephen Douglas)提出,各州人民有權通過投票來決定是否接受憲法中廢除奴隸制的內容。而林肯在回應中提到的不是憲法,而是《獨立宣言》中人生而平等的權利。詳見:Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.

(24) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory.

(25) A. V. Dicey and Emlyn Capel Stewart Wade, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed., London: Macmillan, 1959.

(26) “CPC Sets New Blueprint for Rule of Law,” Xinhua, October 23, 2014.

(27) Aristotle, Politics, trans. Benjamin Jowett, Oxford: Oxford University Press, 1963, p. 140.

(28) Aristotle, On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse, trans. George A. Kennedy, Oxford: Oxford University Press, 2006.

(29) Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Roger Crisp, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 113–114.

(30) Montesquieu, The Spirit of the Laws, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

(31) Jeremy Bentham, Of Laws in General, in H. L. A. Hart ed., The Collected Works of Jeremy Bentham, London: Athlone, 1970; John F. Manning, “Justice Scalia and the Idea of Judicial Restraint,” Michigan Law Review, Vol. 115, No. 6, 2017: 747–782.

(32) David Kaplan, The Most Dangerous Branch: Inside the Supreme Court’s Assault on the Constitution, New York: Crown, 2018.

(33) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory. Ibid., p. 96.

(34) Yang Xiao, “Singapore Academy of Law Annual Lecture 2003: Economic Development and Legal Evolution in China,” Singapore Acade- my of Law Journal, Vol. 16, No. 1, 2004, p. 1.

(35) Ji Weidong, “The Judicial Reform in China: The Status Quo and Future Directions,” Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 20, No. 1, 2013, pp. 185–220.

(36) 《孟建柱:智能輔助辦案系統不會替代司法人員獨立判斷》,中新社 2017 年 7 月 11 日電。

(37) Harold Laski, The Rise of European Liberalism, London: Allen and Unwin, 1936.

(38) Leo Strauss, Natural Right and the History, Chicago: University of Chicago Press, 1953, p. 234.

(39) Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, eds. R. L. Meek, D. D. Raphael, and P. G. Stein, Oxford: Clarendon Press, 1978, p. 156.

(40) A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution.

(41) Friedrich Hayek, The Collected Works of F. A. Hayek, vol. 2, The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition, London: Routledge, 2014; Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 2, The Mirage of Social Justice, Chicago: University of Chicago Press, 2012; Friedrich Hayek, “The Political Ideal of the Rule of Law,” in The Collected Works of F. A. Hayek, vol. 15, The Market and Other Or- ders, Chicago: University of Chicago Press, 2014.

(42)“Urban-Rural Gap of Annual Disposable Income Narrowed in 2016,” Xinhua, January 20, 2017; Damian Tobin, “Inequality in China: Ru- ral Poverty Persists as Urban Wealth Balloons,” BBC News, June 29, 2011.

(43) 習近平:《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》,2017 年 10月 18日。

(44) “China’s Constitution Amendments to Have Far-Reaching Influence,” Xinhua, December 28, 2003.

(45) 《張維迎:法治社會前提條件是對政府徵税的約束》,載《財經》綜合報道張維迎在“2011 達沃斯微訪談”(9月14日);吳敬璉:《從〈大國崛起〉看各國富強之道》,載《同舟共濟》,2007年第4期;茅於軾:《不要再迷信國企》(2018年12月29日),FT中文網,http://www.ftchinese.com/story/001080880。

(46) Mark Lewis, The Early Chinese Empires: Qin and Han, Cambridge: Harvard University Press, 2009, p. 30.

(48) Mark Lewis, The Early Chinese Empires: Qin and Han, p. 19.

(49) Lon Fuller, The Morality of Law, New Haven: Yale University Press, 1964.

(50) Dingxin Zhao, The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History, New York: Oxford University Press, 2018.

(51) Dingxin Zhao, The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History, p. 275.

(52) Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, Clark, NJ: Lawbook Exchange, 2006.

(53) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, p. 24.

(54) 在《孟子•梁惠王下》中,孟子肯定了誅殺紂王的正當性。原文:齊宣王問曰:“湯放桀,武王伐紂,有諸?”孟子對曰:“於傳有之。”曰:“臣弒其君可乎?”曰:“賊仁者謂之賊,賊義者謂之殘,殘賊之人,謂之一夫。聞誅一夫紂矣,未聞弒君也。”

(55) 對於儒法傳統的歷史解釋,詳見:Michael Loewe, The Government of Qin and Han Empires: 221 BCE–220 CE, Indianapolis: Hackett, 2006;Dingxin Zhao, TheConfucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History;從自由主義的視角,參見 Do Chull Shin, Confu- cianism and Democratization in East Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 2011;Joseph R. Levenson, Confucian China and Its Modern Fate: A Trilogy, Berkeley: University of California Press, 1968.

(56) 具體例子詳見:王靜:《中國古代道德法律化研究》,河北大學博士論文,2008 年。

(57) Ronald Dworkin, Political Judges and the Rule of Law, Maccabean Lecture in Jurisprudence, 1978, London: British Academy, 1980.

(58) Brian Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, p. 84.

(59) Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2010; Alastair MacIntyre, After Virtue, London: Bloomsbury, 2014; Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, trans. Arthur Goldhammer, Cambridge; Belknap, 2017; Charles Murray, Coming Apart: The State of White America, 1960–2010, New York: Crown Forum, 2012; Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster, 2000.

(60) Jennie Neufeld, “Alexandria Ocasio-Cortez Is a Democratic Socialists of America Member. Here’s What That Means,” Vox, January 27, 2018.

(61) 出自《禮記•禮運》。

(62) Jiangyu Wang, “The Rule of Law in China: A Realistic View of the Jurisprudence, the Impact of the WTO, and the Prospects for Future Development,” Singapore Journal of Legal Studies, December 2004, pp. 347–389; Lawrence Lau, “From the Economy to Judicial Reform, China Is Settling into a ‘New Normal,’” South China Morning Post, March 15, 2017.

(63) 強世功:《告別國家法一元論——秋菊的困惑與大國法治道路》,載《東方學刊》,2018 年第2期。

(64) 例如2016年的於歡案,當事人刺死了非法拘禁、侮辱其母親的高利貸催債人。這一案件引起了輿論的強烈關注,當事人一審被判無期徒刑則引起了社會上的極大爭議。最終,他在二審被改判有期徒刑五年。詳見:“China Slashes Murder Sentence in Loan- Shark Killing Case,”Reuters, June 23, 2017。另一個著名的案例是陸勇案,他身患白血病,由於負擔不起諾華集團的特效藥“格列衞”,便從國外為自己和病友購買仿製藥,這導致他在2013年以涉嫌銷售假藥罪被逮捕,隨後數百名患者聯名上書請求免除他的刑事處罰,最終檢察院在2015年撤回了對他的起訴。他的故事被拍攝成電影《我不是藥神》,喚起了公眾對癌症患者的廣泛同情。詳見:See Lily Kuo, “Popular Cancer Drug Film Prompts China to Speed Up Price Cuts,” Guardian, July 19, 2018.

(65) 李林:《論黨與法的高度統一》,載《法制與社會發展》,2015年第3期。

(66) Ronald Dworkin, Political Judges and the Rule of Law.

(67) Jerome Cohen, “A Looming Crisis for China’s Legal System,” Foreign Policy, February 22, 2016.

(68) 中國法學界對這一現象有過大量研究,例如蘇力的《法治及其本土資源》,以及強世功的《告別國家法一元論——秋菊的困惑與大國法治道路》。

(69) Randall Peerenboom, China’s Long March toward Rule of Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

【本文英文版發表於《美國事務》(American Affairs),2019年第3期,中文版由作者本人修訂。】