鄭永年:儒家民族主義——現代中國的民族認同和民族主義

【文/ 鄭永年】

現代中國的民族認同和民族主義

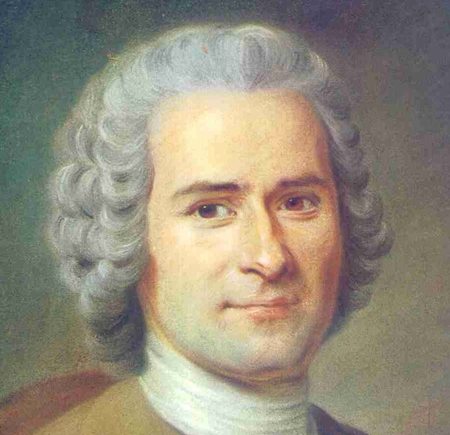

幾個世紀前,法國哲學家讓-雅克·盧梭(Jean-Jacques Rousseau)在建立科西嘉島憲法時,指出了文化主義對於國家存亡的重要意義。他説:“我們已盡了最大努力來平整未來國家的基座:現在該在這一基座上勾勒大廈的雛形了。先要找到民族特性來為這一國家大廈定義風格;假使尋而未果,我們也定要創造一個。”(Rousseau,1953:293)在盧梭看來,一個政治意義上的國家,只有同時是文化和精神的共同體,才能經受住各種考驗,這樣的國家即便暫時落入外族統治,也有希望存活下來。

盧梭論證了文化主義對於國家存亡的重要意義

同樣,德國思想家約翰•戈特弗裏德•赫德(Johann Gottfried Herder)也指出,文化民族主義的形成是德國崛起為強大的民族國家的先決條件。若無有力的文化支持,德國將無處可往。受到赫德的啓發,以經濟學家弗裏德里克•李斯特(Friedrich List)為代表的民族主義學派,在各民族間“不平等交換”或“非均衡發展”的語境下理解民族主義。他們提出,通過發掘民族的獨有個性來構建和強化民族主義。

那麼該如何塑造文化民族主義呢?這也是幾代中國民族主義者所苦思冥想的問題。早在西風東漸的初始,中國的政治精英和知識分子就意識到,可以以民族差異為平台,來搭建中國的文化民族主義。從更廣義的角度理解,民族差異即是文明差異。中國傳統的文化主義孕育了民族主義,而民族因素對中國現代民族主義的建構起了核心作用。 西潮的湧入催生了現代中國民族主義,後者作為對前者的反應,宿命般地肩負起了保全中華文明的使命。

前面提及,孫中山的民族主義強調如何保全和延續中華文明,如何使飽受強虜欺凌的中華民族免遭滅族之災。按照這一思路,建構中國民族主義可以從兩種區分入手,即國家內部的漢族和少數民族之間的區分,以及中華民族作為整體與境外異族的區分。凝聚漢人便可以凝聚中華民族,而要使中華民族自立於世界民族之林,就應將民族主義建立在中華傳統文化和文明的基礎上。

為何漢族的凝聚力可決定中華民族的凝聚力?孫中山闡述了以漢族為核心發展中國民族主義的依據:

就中國的民族來説,總數是四萬萬人,當中參雜的不過是幾百萬蒙古人,百多萬滿洲人,幾百萬西藏人,百幾十萬回教之突厥人。……所以就大多數説,四萬萬中國人可以説完全是漢人。同一血統、同一言語文字、同一宗教、同一習慣,完全是一個民族。

孫中山認為,只有建立起以漢族為中心的民族主義,才能真正實現滿族、蒙古族、回族和藏族間的民族和諧,也才能將所有民族凝聚成中華民族這一整體。滿族統治下的清王朝頻受西人欺凌,也使得中國各民族人心渙散,將其推翻是歷史所向。但孫中山也指出,推翻清廷並不是民族主義的“正向”目標,但只有先將這一“逆向”徹底剷除,才有可能實現拯救中華民族這一“正向”目標。

此外,孫中山也強調中華民族與他族的區別:

人類的分別,第一級是人種,有白色、黑色、紅色、黃色、棕色五種之分。更由種細分,便有許多族。像亞洲的民族,著名的有蒙古族、巫來族、日本族、滿族、漢族。中國人黃色的原因,是由於根源黃色血統而成。祖先是什麼血統,便永遠遺傳成一族的人民,所以血統的力量是很大的。

孫中山的民族主義成為國民黨的教義,並在發動民眾抵禦列強和統一中國時發揮了重要作用。

無疑,共產黨也有效運用了民族主義來實現建立其理想中的民族國家的目標。民族主義曾幫助共產黨發動羣眾反抗日本侵略者,也為其贏得民心而最終從國民黨手中奪得執政權。在國內民族問題上,新中國成立不久後,實行民族自治,國家內部各民族的民族主義因此而被弱化。同時,黨又用“愛國主義”來取代中華民族的民族主義,以此突出民族和國家的同一性,實現國家統一和境內各民族團結。

儒家民族主義?

前面提及了兩種區分,即漢族與少數民族的區分及中華文明與其他文明的區分。須要指出的是,新民族主義是在後者的語境下產生的。但這並不意味着中國境內的族羣民族主義可以被忽視。

王賡武指出,民族主義雖然可以激發民眾熱情,卻也可能引致一國內部各族羣間的相互猜忌、恐懼和敵意。因此,若國家建構不能合理展開,身份認同達不成共識,尤其是當各族還未融合成整體,卻被硬生生地圈囿在國境內,它們勢必努力掙脱這種捆綁。

為執政黨在新時期尋找新的執政基礎是中國知識精英的重要任務。在新民族主義者看來,黨需要新的合法性基礎來鞏固執政權,而這又是國家在激烈的國際競爭中立於不敗之地的前提。第三章中提及,由於黨的傳統意識形態式微,尤其是知識界不再唯共產主義馬首是瞻,國家認同危機一觸即發。在社會層面,人們在經濟大潮中迷失了方向,成為金錢的奴隸。錢袋子的確鼓起來了,信仰卻變得空蕩蕩的。

新民族主義者認為這一信仰缺失使國家裹足不前,通過再造“主義”來填補精神真空已經刻不容緩。康曉光指出,當前最大的問題是精神疲軟。十幾億人口沒有一個主義,大家跟着感覺走,長此以往國將不國。蘇聯如此龐大的一個帝國,幾天之內就分崩離析了,最重要的原因是意識形態衰敗了、沒落了。它的思想、它的價值、它的主義不能再為它的政權賦予號令天下的合法性。根據這種前車之鑑,能否再造主義亦是中國這樣的多民族大國之存亡的首要。

那麼,究竟該再造何種“主義”?一些人提出它應是民主和自由主義。越來越多的知識分子則堅信它是藴藉於中國傳統價值觀的民族主義。這是因為,民族主義作為一民族個體間情感的有力維繫,是最具實效性的意識形態。一個民族輝煌的歷史和文化、祖先的勇氣和智慧可以激發出強烈的民族自信心和凝聚力,為其領袖的政治權威提供合法性。通過訴諸民族主義,政治領袖得以有效地帶領民眾度過各種危境。按蕭功秦的話來講:

唯有民族主義才能對人們產生一種最直接、最自願、訴諸人的親緣本能的感召力。正是在這個意義上,可以説,只要人類還存在着各個不同的民族,相對於其它意識形態的實效性而言,民族主義可以説是一種實效性最為長遠的意識形態。從國家政治層面上來看,民族主義的情感與理念是一種極為珍貴的、“天然”的政治資源。

該如何創造新的民族主義?毋庸置疑,它不是也不該是對傳統儒學或近現代史上民族主義的簡單迴歸。蕭功秦指出,傳統儒學、黨的社會主義傳統、愛國主義、反帝革命傳統、中國的國際環境等等因素的糅合及對它們的創造性解讀,為新民族主義的萌生提供了豐厚土壤。

2018年9月1日,200位學生在福州馬尾船政格致園舉行一場傳統的儒家拜師入泮儀式。學子們先後進行了正衣冠、鞠躬行、拜先師、硃砂啓智等儀式。(@視覺中國)

新民族主義應以儒學為基的觀點受到學者們的認同。但不可犯拿來主義,而應在新的時代背景下對儒家教義進行重新闡釋。現代中國民族主義的干將梁啓超曾指出,儒學所推行的理念,在諸多方面不相容於現代民族主義,故應對前者先行改造和轉化,方可為後者所用。蕭功秦將中國近代自衞型民族主義分為兩種類型:以儒教衞道派為代表的“儒家原教旨”的民族主義和現代化進程中產生的務實的民族主義。前者具有保守性、非理性和排外性的特徵。面對西方列強的威逼和侵凌,一味要求排外以避害,迴歸傳統以保全國家。相反,後者則提出,引進和效仿西方先進制度才是擺脱外來威脅的必由之路。今天的中國需要的是這種務實的民族主義。

在傳統中國,儒學一直是主流文化形式。在當前的現代化語境下,中國能否在經濟高增長和政治穩定間找到平衡,取決於能否對儒學進行傳承和創造性地運用。蕭功秦強調:

由於主流文化是一個民族的政治精英、知識精英與民眾文化認同的基礎,當一個民族的主流文化價值成為這個國家的中心象徵的組成部分時,它就對於這個民族的凝聚力和民族共識的形成,具有重要的意義。

在漫漫歷史長河中,中華民族共同應對自然和社會環境的挑戰,儒學正是這一集體經驗的思想結晶,這一屬性使它成為民族的有效黏合劑。

照此理解,中國的民族主義等同於盧梭所説的“民族特性”。事實上,現代中國的改革家嚴復也曾注意到“國性”對國家存亡的重要性。各國國性大相迥異,但都反映了國家的獨有文化和價值觀。民族性絕非一蹴而就,通常需要數千年的積累和沉澱。只要民族性尚存,哪怕被外族所征服,該民族也不會覆亡。嚴復指出,中華民族的民族性將五湖四海的華夏子孫凝聚到一起,形成了今天的中國,這首先要歸功於儒家學説的教化。經歷了數千年的發展衍變,儒家經典已成為中國之所以為“中國”的文化之源。而它又歷久彌新,在西風東漸和社會大重整的革新時代,儒學依然是穩定民心、將他們凝聚在一起以抵禦洋槍利炮的強大力量。

蕭功秦看到儒家的制度和文化遺產於新民族主義的意義。他提出,中國的現代化,可以啓用以儒家主流文化為基礎的民族主義,作為社會凝聚與整合的新的資源。這基於兩大原因。首先,儒學已不具有“抗現代性”的特質。儒學在近代之所以成為排拒西方近代文明的基本支點,並起到抵制中國現代化變革的消極作用,乃是由於儒學與傳統封建專制政治相結合,從而形成官學化的意識形態。如今,這種制度基礎已經瓦解殆盡。其次,儒學的道德自主性和“為萬世開太平”的社會使命感,使其能夠實現現代民族主義的凝聚功能。在人們可以作為權利義務主體而享有多元選擇機會的時代,它有可能成為真正的依託點。

儒家民族主義植根於當今中國的國內發展情況和所處的國際環境,同時又為這兩者所需。首先,在社會層面,人們的價值觀變得更為實際。現代化和經濟高增長改變着日常生活的方方面面,也使民眾意識到國家利益與個體利益休慼相關,而國家利益正是現代民族主義的核心內容。其次,舊的官方意識形態無法再凝聚人心,它的衣缽需要新的主義來承接以將民眾團結在政權周圍。民族主義恰恰可以勝任這一角色。最後,中國的國際環境日趨惡化。西方將日新月異的中國視為潛在的競爭對手,意欲對其進行圍堵。這必然挑起國人的民族主義情緒。在中國近現代史上,外來勢力最猖獗的時期往往也是民族主義呼聲最高漲的時候,外來威脅使共有同一文化、宗教、習俗和歷史的個體醒悟到——他們的命運被捆綁在一起。

此外,歷史記憶也可以激活民族主義。在蕭功秦看來,雖然中國在當今時代並不存在某一具體的、對中國人的生存條件構成直接威脅的外部敵人,但近百年來的歷史遭遇、深重的屈辱與挫折,使中國人有一種積澱於心理深層的情結,一種被人們稱之為“強國夢”的情結。

啓用儒學作為新民族主義的要義,還需要重新審視它被文化激進派和黨的愛國主義意識形態所詬病的歷史。不少知識分子指出,儒學於民族主義的價值之所以遲遲不被發現和認可,很大程度上在於現代激進主義對文化民族主義具有牴觸性。1919年,中國的激進派知識精英發起了五四新文化運動,其主旨之一就是“反孔教”。

五四新文化運動與“打倒孔家店”

他們認定儒學是阻礙國家進步的陳腐思想,拒絕以它為核心來定義中國文化。五四傳統影響了中國幾代政治家和知識精英。他們奉行反傳統主義,這一主義運用到中國,就是要堅決抵制儒家主流文化,為實現國家富強掃清積塵腐葉。儒學的歷史性退位意味着能凝聚中華民族的最重要精神資源流失了。

作為革命的力量,中國共產黨的意識形態繼承並推進了反傳統主義理念。毛澤東和黨的其他領導人都認為孔教是典型的“封建思想”,必須加以剷除。此外,在蘇聯的影響下,民族主義在20世紀50年代的中國被斥責成資產階級思想,是新興資本家用來反抗封建貴族統治的手段。

民族國家也被認作資本主義發展早期的歷史性產物,必然隨着國際主義和壟斷資本主義的到來而消亡。馬克思主義者提出“工人階級無祖國”。中國共產黨也曾是馬列國際主義的信徒,在其所介入的國際衝突中,國際主義信仰有時與中國的國家利益相一致,如20世紀50年代的抗美援朝戰爭和60年代的抗美援越戰爭;但在大多數情況下卻無益於中國的國家利益,於是國際主義對民族主義構成了挑戰。

正是在這一背景下,自20世紀50年代始,中國共產黨啓用愛國主義的意識形態來凝聚民心。民族主義一直被黨視為資本主義的產物,因而被排除在其意識形態之外。愛國主義順理成章地成為官方意識形態的主樑,但新民族主義者質疑愛國主義上位的合理性。它由邊緣文化雜糅而成,缺乏儒家正統價值觀的支撐。蕭功秦指出:

愛國主義作為官方意識形態主要訴諸於傳統的邊緣性文化因素作為自己的思想材料。例如,傳統的下層勞動民眾的智慧、反抗外族侵略者的勇敢精神、四大發明和其它一些古代科學技術成就等等。

無疑,建立在這些非主流文化因素上的愛國主義“並不能起到作為民族中心象徵的作用”,它作為政治共同體內的社會成員凝聚力的力度是相當有限的。因此,如果要使愛國主義成為團結民心於政權周圍的重要力量,就應為其改頭換面、重建理論基礎。

社會主義意識形態也應成為新民族主義的重要元素。政界和知識界一致認同社會主義是實現中國富強的必經之路。在這一意義上,中國的社會主義其實就是民族主義。此外,新中國成立幾十年來,作為最核心的官方意識形態,社會主義已經深入人民思想和實際生活的角角落落。從革命到改革,它對平穩承續政治秩序和執政黨的威權有着不可取代的作用。

2019年9月19日,為慶祝中華人民共和國成立70週年暨澳門迴歸20週年,“中國歷史文化論壇暨孔誕藝文匯萃”在澳門大學揭開序幕,通過一系列的文化活動、論壇和文藝展覽,讓大眾在澳大校園感受儒家文化的優良傳統,從而增強民族文化自信。(@東方IC)

從具體操作層面來看,社會主義也很容易被整合入新民族主義。黨正是在社會主義的旗號下,將國家的經濟增長和社會發展推進到新的高度,它在經濟上的作為已成為其執政合法性的主要來源。

只要發展主義牽頭國家走向,經濟增長率就一直會是政權合法性的重要依靠。但蕭功秦不看好發展掛帥主義,認為

它對發展的方向、目標,對社會成員之間的關係以什麼方式實現整合,對集體與個人之間、國家與社會之間的權利義務,對稀缺資源的分配,對精神生活與理想的追求,均無法提供足夠的制約與規定。

這樣看來,新民族主義就應當以儒學為中心。為了使儒家思想與現代中國民族主義相容相洽,兩者都須經重新闡釋。儒家民族主義並不是對傳統儒教的簡單迴歸,它是兼容幷蓄愛國主義、社會主義、政府政績等其他元素後的產物。但儒學對所有這些元素的整合作用卻不可或缺,並與它們共同創建出一種新的、有效的民族主義。

(本文節選自《鄭永年論中國:中國民族主義新解》)