範勇鵬:美國製度是未完成狀態,因為其中包含着“封建性”

【文/ 範勇鵬】

姜義華教授的新著《中華文明的經脈》對中華文明作了宏大而精微的梳理。該書對中華文明的思考觸及當前諸多學術焦點,其中之一就是如何看待中國的統一傳統。姜義華教授非常正確地指出:“自秦漢以來,政治大一統成為中華文明一個最顯著的特徵。……它絕非一個短暫的發展階段,而是整個文明存在和發展的基本訴求和主要支柱。”1 然而,這一基本認識,在近二百年來卻歷經沉浮,至今也未能得到知識界和大眾的普遍認可。“近百年來,人們在揭露和抨擊封建君主專制制度黑暗統治時,經常漠視傳統的政治大一統的歷史合理性。在西方民族國家理論與實踐的影響下,不少人曾試圖將中國傳統多民族統一國家改變為單一民族國家,將中國傳統單一制國家改組為聯邦制國家,將傳統集權制改組為分權制,將傳統郡縣制改組為地方自治制,將大一統精英治國改組為多黨或兩黨競選治國。可是,一接觸中國政治實際,所有這些構想都碰了壁,因為當這些方案付諸實施時,非但沒有將中國引向大治,反而一再將中國引向大亂,引發極為激烈的社會政治衝突。”2

誠如姜教授所言,中國在清朝覆亡之後,經歷了長期的探索。孫中山曾長期堅持元末起義的狹隘民族主義口號,追求漢地獨立。但創立民國後發現中華民族早已多元一體,漢滿蒙回藏誰離開誰都無法獨榮,於是只好“五族共和”。民國初年曾模仿美國搞聯邦制,歷次憲法均嘗試過與中國統一集權傳統背道而馳的方案。3新中國成立,中國才最終回到了走向統一的歷史正途。

制度實驗如此,思想潮流亦是。在相當長的時間裏,中國知識界對西方的崛起做出了一個簡單歸因:因其分裂、分權,故其科學、工業、制度得以革新和強盛。嚴復的“知歐洲分治之所以興,則知中國一統之所以弱矣”是代表性觀點。4雖然政治實驗不斷證明分之弊端,知識羣體中仍存在着一種崇尚西方分裂分權的潛意識。改革開放之後的思想解放給這種潛意識以流向地表的自由空間,其影響縈繞至今。政治哲學多迷戀於王庚武先生所批評之“微型政治傳統”5,政治科學多專注於政治生活中的多元、競爭、分權,用所謂“民主”價值觀來“全面否定”中國的大一統。6

憲法學者堅信世界的發展方向是從單一制走向聯邦制,7歷史學者否定統一是中國歷史之常態。8如果説在清季民初梁啓超批判中國大一統為“退化之狀”,有矯枉過正之良苦用心,今人仍持此説卻不能不説是有昧於歷史客觀規律和日益昭彰的世界發展大勢。

所謂科學,萌於異同。中國歷史上的大一統和今日廣土眾民之規模在世界歷史中是如此獨特,而歐亞大陸諸文明早期帝國之迅速崩解、長期處於分裂狀態,又是如此普遍。9所謂主流政治科學對此卻熟視無睹,的確是咄咄怪事。10可喜的是,近年來各領域均有學者意識到統一和規模是討論一切政治不可離之須臾的變量,並加以嚴肅對待。將大一統視作因變量者,如姜義華指出其以小農為經濟基礎,以人本為文化基礎,集權為制度基礎,以基層自治為社會基礎。11趙汀陽基於“天下”概念嘗試以哲學演繹的方法發展出解釋中國統一、“中原逐鹿”的旋渦模式。12徐勇以“血緣道德”作為解釋周王朝開啓大規模統一制度的原因。13蘇力從法學角度還原中國先民的生存情境和生活智慧,構建起從個人、家庭到國家制度的“憲制”鏈條。14

從自變量的角度,張維為用統一和規模來解釋中國製度的發展邏輯。他從“百國之合”這一基本特性出發,提出了包括超多人口和超大國土在內的“四超”。15他的觀點在中國乃至世界產生廣泛影響。16林尚立指出了大一統傳統在現代中國製度選擇和國家組織形態選擇中的決定性作用。17

這場辯論仍在進行之中。自改革開放以來,中國政治學乃至社會科學習慣於以西方的問題為問題,以西方的理論為圭臬,18良久沒有出現這種圍繞着中國本土命題而從不同學科不同角度展開辯論、並嘗試從中提煉出普遍性命題的情形。因而在這場辯論中,不管是正方反方,均為中國學術主體意識和話語能力的提升發揮了積極作用。

一、統一性命題的普遍性

雖然諸多學者關注到中國政治經驗中統一性問題的重要性,但是如果僅僅將之視作中國的本土經驗、本土知識,則低估了其普遍性。一旦將中國的統一和規模作為政治制度發展的一種理性“趨勢”而非“例外”或“問題”,19我們對世界制度史的看法便會發生顛覆性的轉變。前人認為中國近代衰落之因,恰恰包含着今日發展奇蹟之因;過去所認為的西方興起的條件,恰恰在今天造成了普遍的政治危機。因而,一些政治學者將“統一性”作為一個重要的政治概念提了出來。20

統一性概念對於今天的世界政治有極強的現實性。近年中東地區不斷顯現“巴爾幹化”趨勢, 東南歐長期的巴爾幹困境尚未有實質性改善,甚至歐美諸國也開始遭遇分裂危機。21以中國為參照系,甚或以中國為方法,我們恰恰可以看到,世界政治中存在的深層危機之一就是統一性缺失。不過,即便是粗淺掃描世界制度的統一之難,也是這樣一篇短短筆談文章無法做到的。故本文謹以美國為主要例子,探討其實現統一國家制度之艱難,統一性缺失的原因以及其制度中的“封建性”因素,以期啓發這方面更加深入廣泛的研究討論。

關於封建性的討論,離不開一個知識背景,即中國兩千餘年的“封建—郡縣”之辯。郡縣制是中國長期統一的制度基礎,相比起封建制度的“封建親戚”,郡縣制與選舉、科舉制等緊密嵌合,實現了客觀化、理性化的國家治理模式。郡縣制通過貫通中央和地方的行政制度,實現了信息、人員和物資的縱向與橫向流動,極大促進了中國社會的整合,產生了將國家統一與個人道德和事功追求相契合的士人羣體,在小農經濟海洋中延續着天下情懷。郡縣制建立了古代歷史上最為高效的政府體系,與其他文明相比,更加接近賈誼所説的“如身之使臂,臂之使指”。顧炎武説“封建之失,其專在下;郡縣之失,其專在上”,郡縣制固然有其弊端,但毫無疑問的是,它支撐了人類歷史上唯一一個走出軸心時代而沒有崩潰解體的文明。如柳宗元所説,郡縣制“有叛國而無叛郡”,用歷史實驗證明了自己抵制分裂解體趨勢的效力。

郡縣制勝出並非易事,既需要“眾建諸侯而少其力”式的高明政治手段,也經歷了慘痛的內戰、分裂和“五胡亂華”,前後經歷600餘年方才基本穩定下來。然而,正是郡縣之難,成就了中國統一之易。歐亞大陸其他文明,未能克服此“難”,所以被迫不斷重複性地選擇其“易”,封建制或半封建制不斷重現,22造成了統一之“難”。

近代以來,西方文明孜孜以求的一個夢想就是建立大規模的統一國家。啓蒙以來無數思想家設想過統一的方案。23無數領袖和獨裁者也都渴望一統歐羅巴。但是封建傳統之深厚和郡縣制傳統之缺乏使之始終未能實現這一夢想。24美國、蘇聯和歐盟是大規模國家實驗的三種主要模式,25它們都選擇了不同形式的聯邦制作為合眾為一的制度方案,當然具體方式包括代議制憲政聯邦、蘇維埃聯邦和基於條約體系的超國家法律共同體。過去我們長期以某種浪漫主義的眼光看待這些偉大實驗,但是蘇聯的命運和美歐今日困境,促使我們不得不嚴肅反思這些制度中所包含的“未完成性”。本文試圖表明,這種未完成性的主要癥結,就是其制度中所包含的“封建性”因素。

二、走出中世紀的歐洲民族國家

談美國之前,首先需要回顧歐洲民族國家實現統一的制度基礎。走出中世紀之際,歐洲各國在實現具有中等規模的單一民族國家的過程中,主要產生了兩類制度模式:一類是英國和波蘭代表的貴族議會模式,一類是啓蒙以降借鑑所謂“東方專制主義”而發展的法國和普魯士所代表的集權專制。26這兩套模式之間以戰爭的形式展開競爭和對話。在西歐,英國議會式借殖民帝國的優勢而逐漸勝出,法國長期陷於革命和動盪。在中歐,普魯士式的集權模式優勢漸顯,波蘭則幾至亡國。故西歐走向議會式道路為主,中歐走向集權式道路為主,漸至以萊茵河為界形成兩處迥然不同的世界。河西成為自謂的“文明世界”,或德國人眼中庸俗軟弱的“物質文明”;而河東被西方視為“野蠻”,德國人則自我標榜為更加高貴的精神性“文化”。27

而歷史之弔詭於此處發威:首先,法德之間的地緣安全困境和歐洲的“權力均衡”產生了複雜的聯動後果。先是英、俄、普等“神聖”保守勢力摒棄制度模式之別,聯合圍剿法國的共和革命;隨後,19世紀“歐洲協調”卻在一戰後以代議制的基本勝出為結局。這一結局的另一個後果是奧匈、沙俄和奧斯曼土耳其三大傳統帝國的解體,留下了大量未納入政治制度的地理空間和大量“無根之人”。代議制的全面勝出,其實是將歐洲封建傳統中的一些要素保留下來,頑固地嵌入資本主義現代政治制度之中(代議制與封建性之關係後文詳述)。

其次,美、俄崛起使歐洲的模式競爭在世界範圍重現。美蘇的規模也使過去的歐洲制度模式競爭大體失效,因為無論英式代議制還是德式集權官僚制都無法對付如此大規模國家的挑戰。三大老牌帝國的崩潰也宣告了舊式“帝國監獄”模式是死路一條。美國基於瑞士等小型聯邦國家的經驗所開創之大型聯邦遂成先例,為蘇聯以及後來的歐盟所借鑑。

三、美國內戰前聯邦制的“封建性”

美國建國之時,面臨的一個首要問題就是是否和如何在基本沒有大規模國家經驗的歐洲文明基礎上建立一個統一大國。英國式代議制無法解決這一問題,美國人只好採取一種拼接的方式,搭起了一個聯邦制框架。28無論法學和政治學理論有多少關於聯邦制的精妙理論,也無法掩蓋聯邦制本質上是一種未完成狀態的制度模式。在特殊的地理、資源和國際關係條件下,這種未完成狀態能夠在一個均衡點附近保持相對穩定,但是一些條件變化會產生重大的制度危機。南北戰爭是最大的一次爆發,其他小的危機也多次出現,今天的美國又處於走向非均衡的一個危險時期。之所以説美國製度是未完成狀態,一個主要原因就是其制度中包含的“封建性”。這種封建性,亦可以中國的封建—郡縣之辯為一個參照系加以考察。

所謂封建,如中國的周制、歐洲和阿拉伯中世紀的封建制以及半采邑性的奧斯曼土耳其蒂瑪制和印度伊塔克制。封建制包含有宗法制、裂土分封、人身依附等因素,但是本文僅取其一個機械性定義:即單從制度結構上看,封建制的一個共同的基本特徵就是政治權力的分層,中央政府權力只能管轄到緊隨其下的層級,而無法直接“穿透”達至社會的基本單位。29中國的先秦封建制是“天子建國,諸侯立家,卿置側室,大夫有貳宗,士有隸子弟,庶人工商各有分親,皆有等衰”。歐洲中世紀是“我的附庸的附庸不是我的附庸”。30

從社會性質上,美國顯然是現代資本主義社會,與封建社會不可同日而語。但是如果僅從機械結構上看,美國的聯邦制卻與封建制有不少相似之處。

早在殖民地時期,代表英王的總督名義上是最高權力,實際上主導權卻在殖民地中上層階級組成的地方議會手中。這就埋下了央地抗權,地方寡頭掌權的制度基因。早期殖民地細分又有三種類型:其一是公司殖民地,以股份投資的形成產生,但是也需從王室得到特許,故其兼有公司財產和封建領地雙重屬性;31其二是業主式領地,英國王室將土地封賜給貴族而來,是如假包換的“封建領地”;其三是契約式殖民地,由殖民者之間簽訂契約而形成,形式上看似乎類似於啓蒙哲學家們所講的“社會契約”,實質上早期大多是從公司領地分裂而來,也具有封建性。32它們的共同特徵就是擁有自治特權。

此外,早期殖民地的封建性與英帝國的制度設計也有關係,當時英國本土與海外殖民地關係屬於帝國制度,殖民地無法獨立解決的、涉及帝國整體的問題由英國議會管轄。這一原則影響到後來的聯邦制形成,以及憲法“州際貿易條款”的產生和演變。

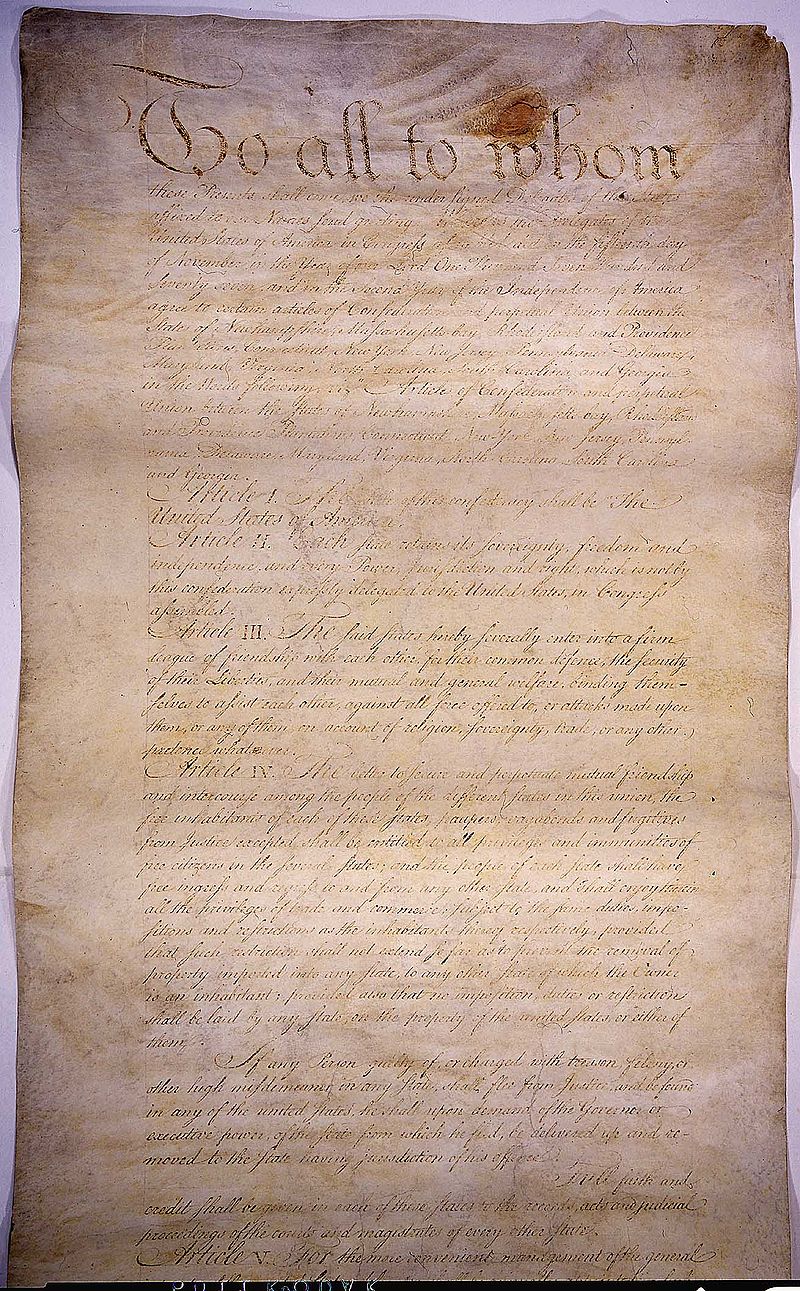

《聯邦條例》正本第一頁,圖片來自維基百科

獨立之後,北美大陸會議制定了《邦聯條例》,建立了一個邦聯,但是它未能使美國成為一個統一國家:“無論《邦聯條例》多麼投合美國人對地方自治的熱望,它卻不能滿足人們的另一種強烈願望,即對一個‘永久聯合’的有力政府的願望”。33這個邦聯的統一性甚至未達到多數封建制度的水平(最典型例子就是在獨立戰爭中,各州未能持續向大陸軍提供兵員和軍餉。導致華盛頓將軍被迫向國會寫信索求)。正是為解決這一問題,北美政治精英們決定召開制憲會議來實現“更完美的聯合”34。從邦聯到聯邦,美國實現了統一性的一次躍進,但是《憲法》仍然未使美國成為一個統一國家。“各州從來都不是中央政府的政治分支,或者完全隸屬於中央政府”, 阿納斯塔普羅據此認為美國憲法不適合移植他國。35

《憲法》與《邦聯條例》存在着延續性。例如,大陸會議中各州的代表被稱為“代表”(Delegates)而非“議員”,這説明他們更像各國派駐邦聯的使節。《憲法》制訂後,國會議員被稱為眾議員(Representatives)和參議員(Senators),但是國會本身繼續使用了Congress一詞。根據《憲法》所成立的中央政府,所擁有的大多仍是邦聯過去已有的權力,只不過增加了徵收直接税的權力和廣泛的商業權力。36而即便是這些商業權力,也是在200多年的時間裏才基本達到了憲法所最初設想的範圍。37

斯大林曾經如此評論:“聯邦制原來也像邦聯制一樣,是一種過渡辦法。各州和中央政府之間的鬥爭並沒有停止,兩重政權的局面難以維持下去。”38事實上,立憲之後美國正式和非正式的制度中的確包含有諸多封建性因素,只不過在政治學和法學文獻中,這些因素被包裝成各種專業概念,供學者們窮經皓首、探幽發微,反而使常識變得難以辨別。其中最重要的就是聯邦權與州權的關係。之所以聯邦權力的發展如此艱難,根本原因就是聯邦和州的地位關係問題。從獨立到立憲,州的地位始終是核心問題。與英國的和平協議以及邦聯和聯邦的成立,法律上均可聲稱為各州所主導,所以《憲法》能否以“我們人民”開頭一度引起爭論。《憲法》明確規定聯邦的權力是被“授予”的,未明確授予的權力仍歸各州,39而聯邦所擁有的權力都是與各州共同利益相關的權力,如徵税權、外事權、戰爭權和州際貿易管理權。

如何處理聯邦權與州權的關係,是美國政治生活中的核心問題,州權在諸多重大問題上提出對聯邦權的質疑和抗拒。例如在法國大革命期間,對於聯邦國會通過的《煽動法》,傑斐遜和麥迪遜就曾利用州議會決議來反擊,傑斐遜當時主張各州而非美國人民才是美國的基本組成單位,單個州可以宣佈聯邦法律無效。他們的觀點為內戰前南方各州的州權理論所發揮。等到傑斐遜當總統後,1807年的《禁運法》也受到新英格蘭各州的反對。馬薩諸塞、康涅狄格等州也出台決議抨擊。傑斐遜不得不於1809年廢除法案,恢復貿易。1812年麥迪遜對英宣戰,遭到新英格蘭各州和紐約、新澤西、特拉華等商業州反對。馬薩諸塞、新罕布什爾等州議會通過決議反對聯邦政府的戰爭。馬里蘭和康涅狄格兩州拒絕派兵,甚至有一些新英格蘭商人支持英國軍隊。1814年,馬薩諸塞州議會乾脆邀請康涅狄格、新罕布什爾、佛蒙特、羅得島等州提出修憲決議,以退出聯邦相威脅。

內戰之前,南北方圍繞關税問題展開了長期鬥爭,1830年,南卡羅萊納州議會曾企圖發起州公民代表大會,抗議聯邦關税政策。雖未開成,但發佈了卡爾霍恩(John C. Calhoun)起草的秘密宣言,指責聯邦關税法違憲,主張州的否決權。1831年,卡爾霍恩提出著名的州權聯邦制理論, 聲稱州有權拒絕聯邦法律的侵犯(即nullification理論),如果州權和聯邦權衝突,州可以收回組成聯邦的權力,如果其他州不支持,則州有權退出聯邦。

這些歷史事件中反映了內戰前美國製最大的弊端就是顧炎武所説的封建之失,權“專在下”。

四、內戰之後:克服“專在下”的努力

這種封建性對於統治集團也不是好事情,故聯邦政府從來沒有放棄壓制州權、加強集權的努力。林肯上台後強調聯邦不能分裂,主張聯邦先於州。最終這一爭議通過戰爭來解決。內戰是美國憲法弊端的一次總爆發,顯示主權問題、州與聯邦關係、奴隸制等問題都沒解決,本質上就是歷史形成的封建性因素仍在發揮消極影響。

內戰大大消除了封建性因素,使美國具有了一定的統一主權和制度。此後州權基本從屬於聯邦權,州也不再有退出聯邦的權力。40內戰後,美國開始走在聯邦權不斷擴大的道路上。1866年《公民權利法》和1868年憲法第十四修正案,開始為美國人創造聯邦公民身份,以解決建國近百年來,美國人究竟是聯邦公民還是州公民這一問題。按照機械性的郡縣與封建標準,此前顯然仍存在較強的“我的附庸的附庸不是我的附庸”式的封建身份;此後,公民身份不再是由各州的公民轉換而來。這些法律終於使聯邦和個人直接聯繫起來。41美國學者福山曾説中國秦代是最早的現代國家,其中理由之一就是秦的郡縣制建立了國家與個人的直接聯繫。由此角度看,美國晚至19世紀晚期才開始逐漸“走出中世紀”。美國成為“現代國家”的時間比我們通常認為的要晚得多。

第十四修正案的通過是個重要時刻,憲法前十條修正案均是限制聯邦權的,第十四修正案是限制州權,預示着此後中央權力的擴張,美國向着中央集權現代國家制度的方向邁進。通常認為,中央集權的過程在羅斯福新政期間達到高潮。

美國內戰,圖片來自維基百科

內戰之後的美國迎來了資本主義空前發展的時期,資本的活動範圍大大擴展,自然而然地要求加強“州際貿易”條款實施的力度,聯邦政府藉此原則不斷擴權。同時資本壟斷加劇,引發社會問題和激烈的階級衝突,也使聯邦政府的社會管理和法律調控更為必要。一戰後的危機終結了自由放任理念的主導地位,聯邦對於州的權威進一步建立起來。這一時期在制度上的革命性通常受到低估,但實際上今天以集權聯邦制為特徵的美國製度,就是在這一時期發展並在羅斯福時期定型的。為了完成這一革命,羅斯福幾乎動用了獨裁權。42

但是聯邦政府集權的手段並不是像通常認為的那樣僅僅體現為聯邦政府對經濟社會事務的干預。實際上,行政權和司法權的上升乃是克服封建性,增強集權性的“權力暗戰”利器。首先是行政權,內戰之後,總統的憲法地位逐漸發生了變化。1883年的文官制改革擴大了一些總統權力。19世紀末到20世紀初,總統執行國會法律的“任意權”(discretion power)不斷擴大,到1911年,最高法院宣佈總統的任意權有法律效力,實際上是賦予了總統更多的立法權力。20世紀的總統不再是憲法文本中設計的那樣,有點類似於威尼斯共和國的首席執行官,僅僅負責執行立法機關命令。到尼克松時,已經被歷史學家稱為“帝王般的總統”:“憲法總統已經變成了帝王總統”。431933年《全國工業復興法》之後,很多原屬國會的權力被移交給總統。到越南戰爭期間,國會的戰爭權也受到總統的侵蝕,國會不得不推翻總統否決,通過1973年《戰爭權力法》。

其次是司法權。司法權的上升更能夠體現統治集團的集權願望。美國聯邦權與州權發生爭議時,最終需要通過最高法院來做出裁決,最常用的憲法原則之一就是“州際貿易”,説明在涉及市場、貿易和資本的事務中,統治集團是希望加強聯邦權的。法院還通過一個特殊的案例(馬伯裏訴麥迪遜案)獲得了司法審查權。美國《憲法》中並無司法審查權的明文規定,在憲法文本中,法院是排在國會和總統之後的。州權主義者卡爾霍恩就曾質疑最高法院是否應該擁有這個權力。44因為司法審查權實際上是使少數人可以限制多數人民的有效自治,多數通過的法律可由法院宣佈“違憲”。這一擔心今天已經變成了事實,最高法院已經無數次表現出其“獨裁”性質。例如, 一項至少在名義上是由選民多數產生的眾議院和參議院經表決多數通過的法案、由至少在名義上是由選民多數產生的總統簽署生效後,卻可以由最高法院宣佈為“違憲”。而且在眾多爭議性較強的案例中,最高法院是以5/4做出裁決。那麼事實就是,在特定情況下,一名大法官可以否決通過法定程序所表現出來的所謂“人民”的多數意志。這毫無疑問符合“獨裁”一詞的原始含義。由此可以看到美國統治集團克服其憲政內含“封建”因素之精巧構思和強大意志。

另外,政黨也在一定程度上對沖了州權帶來的問題。最早是漢密爾頓發現了政黨的秘密,通過全國性的派系,可以打破州權與聯邦權博弈的死局。但是兩黨制的出現也有負面效應:它在削弱州權影響力的同時,讓商業利益、資本和企業集團以及二戰後的“賦權運動”所催生的大量身份和議題團體介入政治過程之中,形成了新的“割據力量”,阻礙了政府統一意志和政策的形成。

在美國歷史上,利益集團長期被視為邪惡現象。早在制憲時期,麥迪遜等人就批評拉黨結派現象。但是經20世紀諸多理論家(包括阿瑟•本特利45、戴維•杜魯門46、羅伯特•達爾47等)為之“正名”、美化、合理化,利益集團反而成了民主政治的一項表徵和優勢。利益集團政治的悲劇結果之一就是,今天在美國即便是一項公益性、進步性的公共事業,也要以利益的方式來運作,要遵守利益集團的遊戲規則才有可能影響政策。48

最後,就是通過文官制度來增加國家的穩定性和統一性。1883年之前的美國與今天的美國, 在行政制度上是截然不同的。19世紀早期美國形成了政黨分贓制,各黨為了利益而競選,通過執政來分肥,堪稱美國版的“養豬理論”。後來腐敗日益不堪,政局動盪,遂有不少人提出建立穩定中立的官僚體系。其實文官制動議的提出本身也有黨爭的背景,1872年自由派共和黨人提出文官制度的部分動機是因為他們政治上失勢,希望通過文官制改革來反對格蘭特的激進重建計劃。但客觀結果是1883年《彭德爾頓法》出台,美國終於有了現代國家的一個基本制度體系。借用王夫之評價秦始皇的話,也算是“天以其大私而行其大公”。

無奈,此大公非真大公。官僚制原本是克服封建性因素最有效的藥方,這已為中國所充分證明,土耳其、拜占庭歷史等亦可為部分佐證。伏爾泰讀到中國的官僚制度,曾慨嘆這是世間唯一不需要愚昧和迷信來統治的理性制度。但美國文官制度存在諸多缺陷,首先,美國的文官制度不像古代中國那樣成為國家軸心制度,也不像普魯士官僚一般成為“國中之國”,掌握軍隊、工商、文化權力,而是被嚴格地限制於低級行政領域,與高層政治無關,不參與政黨競爭,僅作為“事務官”而與“政務官”相對。由於事務官行政層級之低,故其無法真正發揮克服分肥政治、打通縱橫隔膜、凝聚國家肌體、推行統一意志的功能。文官系統沒有政治性,且上升空間有限,導致了事務官淪為“吏”而非“官”。這些吏不一定沒有權勢,他們可以長期把持行政崗位,操控權柄,分配資源,甚至會形成所謂“深層國家”(deep state)的一部分,他們的部門本身也會變成特殊利益集團。但是他們決不會擁有天下為公的情懷,而是私字為上,營營苟苟於政商之間。歷史上所有成功的官僚制度,均離不開對文官的政治性要求,例如中國古代官僚均系胸懷儒家理念的士大夫、奧斯曼帝國的官僚自然要求有伊斯蘭教信仰、今日中國的官員均是黨和國家幹部,有極強的政治性要求。中國香港局勢的發展已經暴露出港英時期在港督政治性統治之下非政治性的公務員隊伍之“吏”員性質,遺留到今天依然是個嚴重問題。靠“吏”只能“行政”,而無法“執政”,更應對不了政治鬥爭。

其次,文官羣體本身也從屬於聯邦和州政府,無法跳出聯邦制框架,形成上下相維的官僚系統。再次,地方教育、消防、警察等公共事業由地方税收承擔,強化了地方主義色彩。又次,在兩黨制和選舉制之下,文官不可能真正獨立於政治。在《彭德爾頓法》通過之初,執政黨就通過大量任命文官來強化自己的力量,在下台之前保護本黨已經獲得的職位。執政黨還利用總統的行政權力從國會手中侵奪了部分公職的任命權。選舉代議制之下,所有法律從立法程序中就已經浸透了地方和集團利益的汁液,文官無論多麼非政治化,也只不過是政治意志的工具而已。49總之,美國製度設計的目的就是為了確保資本的力量能夠穩穩掌握國家最高權力,這種“大私”反而阻礙了美國製度克服分權乃至分裂性力量的能力,始終未能成就“大公”之統一集權。

粗線條回顧美國製度演進歷史,即可發現美國200年政治史之核心命題乃是中央與地方權力關係問題。美國各州均採取選舉制度,美國《憲法》對各州實施共和制亦有要求,50自然不可簡單將之與封建邦國相比。但是在央地結構上,美國確乎在建國和立憲之初有極強的“封建性”色彩。內戰之後州權受到更大約束,聯邦權威基本確立起來,行政權、司法權不斷擴張,兩黨制、文官制不斷發展,但都未能在根本上消除聯邦制本身的上下隔絕弊端。那麼此中關鍵節點何在?聯邦制又是否有可能過渡到集權統一的單一制呢?本文認為可能性極小,原因就在於選舉和代議制中所固化下來的封建性因素,更深層原因則是資本掌權。

五、選舉和代議制中之封建“尾巴”

前文提到,歐洲近代國家制度之競爭,以代議制全面勝出告終,並指出代議制將歐洲的封建制傳統固化到資本主義國家制度之中。代議制的這次勝出,被政治學界稱之為“第一波”民主化浪潮。然而回到歷史事實和概念本義,代議制和民主從來都不是一回事。按照古典定義,民主的原義是“人民的統治”,對應的是“精英的統治”,而代議制毫無疑問是精英的統治。51古典民主有兩個特徵,其一,人民直接參與立法和決策;其二,多數決定。所以亞里士多德稱雅典民主就是一個“數學概念”。代議制顯然既非直接參政也不一定能保證多數決定。事實上,在制定美國製度的過程中,人們並不看好民主,或希望建立任何形式的民主。麥迪遜就曾直白地講,民主政體不能制止派別鬥爭的危害,民主是動亂和爭論之源,將亡於夭折。從政治思想史來看,幾乎所有歐洲思想家都認為代議制與民主是不同的政體類型。從代議制發展史看,代議制的主要特徵是選舉和代議,而選舉和代議均是源於貴族制,也一直體現精英階層的利益。因而,它與自由有關,與民主無關。是故,托馬斯•潘恩(Thomas Paine)認為美國憲法設計的新政體是代表制與民主制的嫁接。如果代議制就是民主,潘恩又何必將代表制與民主制並稱呢?

代議制是貴族制度傳統,具有極強的封建遺風,這一點在中國也早有認識。章太炎就曾説代議制是封建遺留,“非承封建末流弗能”,歐日能夠搞代議制,實因其距封建尚不遙遠,“歐洲諸國憲政初萌芽,去封建直三四百歲。日本且不逮一世”。52

代議制和選舉制中所包含的封建性體現在何處呢?除前人所述之存在“不平等”“橫向階級” 等外,首先,封建性的基本特徵就是地方性權力的優先性,而代議選舉制度都是以選區為基礎, 地方性利益和意志通過選舉活動和代議機關一級級地向上傳導,最終投射到中央政府。所以凡是搞代議制的國家,地區利益博弈在國家立法和決策中均有重大影響。例如美國國會的“豬肉桶” 法案中,相當部分是與選區利益交換有關。這與中國集中統一的制度模式有根本區別。

其次,代議制和選舉制的權力來源於下,故必然會向下負責。這本身不一定是壞事,政府的民主性和責任性,很大程度上就體現為對社會的回應。但是“專在上”和“專在下”均有弊端。合理的制度應該是自下而上和自上而下相統一,新中國的政治制度在這方面做了創新性嘗試,更好地實現了歷史上所追求的“上下輕重相維”。美國今天在立法和政策方面的“專在下”弊端日益嚴重,甚至地方分裂主義也有抬頭之勢,便是封建性遺留所致。

再次,聯邦制國家中普遍存在的兩院制,亦強化了封建性因素對立法的影響。上院的存在通常是代表地方性,這不僅會帶來“代表權不平等”等問題,更嚴重的是會使地方利益凌駕於整體利益之上,使必要的立法行動遭到拖延或失敗。斯大林早就發現這一問題:“我指的是北美、加拿大和瑞士。在這些國家裏,中央政府是由各州(或各邦)全體居民所選出的全國議會和各州(或各邦)政府所選出的聯邦院這兩個平行的機關組成的。這樣就形成了立法滯緩、扼殺任何革命事業的兩院制”。53今天的歐盟無疑是這一弊端顯現最明顯之地。

最後,本文提出一個“新封建性”概念,也就是非地方性的“割據性”因素。選舉和代議制對於資本、利益集團及各種政治勢力天然缺乏免疫力。資本所掌握之國家,必然會建立代議制,因為這最符合資本間接統治國家的需要。但是現代大眾政治的崛起,使代議制不可避免地與選舉權擴大相聯繫。在掌握媒體和金融的情況下,資本一般可以使選舉不失控,保持獨享國家權力。但是有組織的現代利益集團和政治勢力,甚至無組織的民粹力量也同樣可以使用選舉制度將自己的意志輸入至國家政治權力之中(特朗普的當選在一定程度上就是失控的結果)。列寧在談到無產階級是否應該利用資產階級議會問題時就指出,“民主愈發達,交易所和銀行家對資產階級議會的操縱就愈厲害”,但是“布爾什維克利用議會,恐怕比世界上任何一個政黨都更有成效”。54革命政黨可以利用的制度,各種特殊利益集團或組織只要掌握了控制輿論和選民的手段,自然也可以利用。這些特殊利益均會對集權統一的國家制度造成制約,發揮與封建性因素類似的影響。

除了傳統的資本家、金融集團、軍工複合體、媒體勢力外,新技術新產業的發展,是否會帶來新的封建性集團?這是人類未來政治面臨的一個重大挑戰。在復旦大學中國研究院舉辦的第一屆“思想者論壇”上,王紹光教授提出的一個概念“數據割據”非常有理論啓發性,維繫統一性的制度,需要未雨綢繆地思考對大數據、人工智能、機器算法之類新技術因素的應對方法。

結語:以統一性為參照系理解政治制度

本文對聯邦制的討論並不否認聯邦制的歷史貢獻。除中國之外,歷史上各文明各民族構建大規模政治制度的經驗都非常稀薄。進入“人民主權”時代之後,傳統的統一模式大多宣告失效。所以聯邦制應運而生,為異質人口整合為大規模共同體提供製度路徑、為地區性超國家共同體的產生提供了可能、為消除暴力衝突提供了一種方案。

本文所提出的美國製度中之“封建性”概念也不是一個價值判斷,而是對制度結構的一個機械判斷,重在強調聯邦制本身包含着朝向統一而未達的一種“未完成性”。但是,本文觀點包括有價值判斷。聯邦制在一定階段促進了人類的聯合,但如果不在制度上向着統一性繼續演進,很有可能會遇到瓶頸,甚至遭遇挫敗,重演地中海文明數千年合而又分之舊事。在西方二戰後形成的政治分權、文化多元的氛圍之中,這一風險更大,也許當下世界正在醖釀着巨大危機。所以,由聯邦制迷信所衍生出來的反集權、反統一性的觀念是應予批評的。55正如姜義華教授所説,這種迷信已經被歷史證明是災難性的。

本文分析美國製度中的封建性因素,亦非為標新立異,而是希望穿透話語的成見,提出現代政治中並未解決卻被長期掩蓋的問題;非為貶低美國或西方的制度體系,因為歷史會不斷地檢驗任何一種制度,一介學者的褒貶揚抑無關緊要,而是希望更換一個參照系,以期發現我們並不熟知之“真知”。我們過去長期習慣於以西方為標尺,今天中國的知識、理論和價值大都時時在與這個參照系進行對比。參照系無所謂對錯,就如日心説和地心説都能構造出自己的太陽系模型,只不過後者更加簡約高效。社會科學也許有同樣的問題。如果我們換個角度,以中國為參照系來觀察世界,肯定能夠得出迥然不同的發現。美國製度中包含的封建性因素就是這樣一個嘗試的初步發現。

如果中國這個參照系是有效的,如果封建性這個概念站得住,如果統一性的確包含着普遍性的意義,那麼我們可以從世界政治中看到許多以往意識不到或不那麼受重視的問題。比如,英美普通法精神是不是遺留着封建性傳統?代議制是不是一種足夠“現代”的制度?代議制是不是有着規模限度?西方國家中為何只有極少數採用了“強憲政審查”?歐盟法律的“輔助性原則”與美國憲法的“州際貿易條款”有何同異?聯盟法穿透國家直達個人有什麼制度意義、又受到哪些因素的制約?威爾遜式的民族自決理論究竟產生了什麼結果、今天歐美面臨的國家分裂和地區獨立問題又如何解決?除了不同民族、語言、宗教外,還有哪些新的(如技術、傳播等)因素會造成人類的分裂?人類命運共同體將會以什麼樣的制度形式浮現?這些問題不僅是具有中國主體性的社會科學應該回答的問題,而且是極具普遍性的問題,可能是未來政治學理論的新生長點。

本文註釋:

(1)姜義華:《中華文明的經脈》,北京:商務印書館,2019年,第6頁。

(2)姜義華:《中華文明的經脈》,第6-7頁。

(3)1911年《中華民國臨時政府組織大綱》和1912年《臨時約法》均採用三權分立;1919年安福國會的憲法草案擬實行聯邦制;1920年代各省曾試行立憲;1923年曹錕憲法到1925年段祺瑞憲法草案,都有聯邦制特徵。從1931年《訓政時期約法》,1936年《五五憲草》,直到1947年《中華民國憲法》,聯邦制的空想才漸至幻滅。

(4)《嚴復集》第四冊,北京:中華書局,1986年,第965頁。

(5)黃基明:《王庚武談世界史》,劉懷昭譯,香港:香港中文大學出版社,2018年,第50頁。

(6)這方面的批評參見林尚立:《大一統與共和:中國現代政治的緣起》,載陳明明主編:《勞工政治》(《復旦政治學評論》第十六輯),上海:復旦大學出版社,2016年,第6頁。

(7)張千帆:《中譯本序:聯邦制的啓示》,載〔加〕喬治•安德森:《聯邦制導論》,田飛龍譯,北京:中國法制出版社,2009年。

(8)葛劍雄説“這種統一觀居然統治了中國兩千多年,並且到今天還沒有消除它的潛在影響”,葛劍雄:《統一與分裂》,北京:商務印書館,2013年,第1頁。葛劍雄對中國長期統一這一歷史事實的否定,在其小邏輯中似乎沒問題,放在世界歷史的大邏輯下顯然站不住。歷史評價必須置於比較之中,中國統一與否不是與什麼外星文明比較。而與世界所有文明相比,中國的統一經驗都是獨一無二的。

(9)中國歷史與地中海文明相比之獨特性並不否定其普遍性。如張光直就認為在同一地點延續發生的“中國—瑪雅文化連續體” 是普遍的,兩河流域等地中海文明才是世界歷史中的“例外”,張光直:《青銅揮麈》,上海:上海文藝出版社,2000年,第212-213頁。

(10) 筆者曾專文評論此種現象,參見範勇鵬:《重思規模:探尋有關“可大可久”之道的政治學》,載《東方學刊》,2019年春季刊。

(11)姜義華 :《中華文明的經脈》,第170-189頁。何柄棣對華夏人本主義的探源也提供瞭解釋中國統一歷史的重要線索,參見何炳棣:《華夏人本主義文化》,載《何炳棣思想制度史論》,北京:中華書局,2017年,第一章。

(12)趙汀陽:《天下的當代性:世界秩序的實踐與想象》,北京:中信出版社,2016年。

(13)徐勇:《歷史政治學視角下的血緣道德王國——以周王朝的政治理想與悖論為例》,載《雲南社會科學》,2019年第4期。

(14)蘇力:《大國憲制:歷史中國的制度構成》,北京:北京大學出版社,2018年。

(15)張維為:《文明型國家》,上海:上海人民出版社,2017年,第23-36頁。

(16)張維為提出的“文明型國家”概念被一些國外學者和評論家借用,如 Gideon Rachman, “China, India, and the Rise of Civilisation State”, Financial Times, March 5th, 2019. Parag Khanna, The Future is Asian, New York: Simon & Schuster, 2019. Nicolas Berggruen and Nathan Gardels, Intelligent Governance for the 21st Century, Cambridge, UK: Polity, 2012.

(17)林尚立:《大一統與共和:中國現代政治的緣起》。

(18)甚至出現執着於一些西方概念而輕視政治歷史與實踐的現象。蘇力引用霍爾姆斯大法官名言痛斥:“我們應當想事而不是想詞”。Oliver Wendell Holmes, Jr., “Law and the Court”, in The Mind and Faith of Justice Holmes: His Speeches, Essays, Letters and Judicial Opinions, New York: The Modern Library, 1943, p. 389,轉引自蘇力:《大國憲制》,第33頁。

(19)如金觀濤等將中國長期統一穩定視作一個“問題”,導致其對歷史制度發展做出了雖有新意卻存在根本性錯誤的解釋,甚至將中國兩千年郡縣制與歐洲封建制相比較,見金觀濤、劉青峯:《興盛與危機:論中國社會超穩定結構》,北京:法律出版社,2010年。

(20)如林尚立:《大一統與共和:中國現代政治的緣起》,第4頁。筆者也在網絡公開課中較早提出將“統一性”作為理解政治制度史的主要概念,見範勇鵬:《又見中國:中國政治模式》,《觀視頻工作室》,2018年4月13日-5月19日。儲建國等基於馬克思主義國家理論提出的“統一性”概念,包含着結構與意志雙重含義,見儲建國、陳剛:《政治有機體視角下的政治健康度指標體系構建》,載《比較政治學研究》2019年第1輯。與儲建國等的定義相比,本文所談論的“統一性”是狹義定義, 不考慮國家的意志自主性,僅關注其結構和生長運作機制,價值體系也僅被當作客觀結構和機制的一部分。

(21)見範勇鵬:《重思規模:探尋有關“可大可久”之道的政治學》,載《東方學刊》,2019年春季刊,第17-18頁。

(22)地中海諸文明每當面臨危機,往往習慣性地選擇“分”之方案,並且不斷髮生封建化或半封建化,參見範勇鵬:《重思規模:探尋有關“可大可久”之道的政治學》,載《東方學刊》,2019年春季刊,第22頁;歐洲中世紀的封建制就是為了回應羅馬帝國崩潰後的安全威脅,見 Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution,1st ed., New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, p. 213。當然,應當承認中國形成崇尚統一集權的傳統或許也有偶然性。秦初也曾為建立何種制度而發生李斯王綰之辯。周振鶴指出,戰國末期,齊之外的六國均已形成郡—縣—鄉—裏的地方行政組織,唯獨齊行五都之制,權力分散,假如齊國統一天下,則中國製度或許會採取更為分權的地方制度。參見周振鶴:《假如齊國統一天下》, 載《二十一世紀》,1995年第2期;周振鶴:《中國地方行政制度史》,上海:上海人民出版社,2014年,第35-36頁。

(23)參見〔意〕梅吉奧妮:《歐洲統一,賢哲之夢》,陳寶順、沈亦緣譯,北京:世界知識出版社,2004年,第一章。

(24)以英國為例,郡守一詞到11世紀才首見於文獻;到14世紀時才基本確定首都位置,王廷比較穩定地駐留在倫敦一帶;一直到19世紀,地方仍然存在脱胎於封建采邑的基層單位——莊園(manor);19世紀末才形成全國統一的地方行政體制,此距中國郡縣制已至少兩千年。1782年英國才開始文官改革,1870年樞密院命令之後,公開的競爭性考試仍未成為文官錄用的唯一方式,政治分肥仍普遍存在。

(25)葡西英法等殖民帝國也是一類模式,但與本文所議之國家相比,缺乏“共同地理空間”這一基本條件,暫存不議,留待另文處理。

(26)近代以來,學界對中國古代制度多持批評立場,與歐洲專制制度和官僚制度歷史經驗有很大關係。例如王亞南對官僚制度的批評,顯然受到了歐洲經驗的影響。再如針對中國古代“專制皇權説”,呂思勉就指出中國古代君主處於官僚與平民之間,既要與官僚合作, 又要保護平民免於官僚的過分剝削,其統治術以保持平衡為要。經過日本轉譯的西方政治學理論傳入後,人們才開始用專制來描 述中國古代君主制,認為其有絕對權力。相關評論見王鋭:《如何治理中國 ? ——呂思勉對儒法政論的闡述》,載《歷史教學問題》, 2019第3期。

(27)〔德〕諾伯特•伊里亞特:《文明的進程:文明的社會起源和心理起源的研究》,上海:上海譯文出版社,2009年,第1-48頁。

(28)見範勇鵬:《重思規模:探尋有關“可大可久”之道的政治學》,載《東方學刊》,2019年春季刊,第17-18頁。

(29)這個基本單位不一定是個人,也可能是家庭或基層自治單位,如中國之鄉村自治,古代是所謂“皇權不下縣”,今天是村民委員會和居民委員會。但更多情況下是根據政治權力的不同維度而決定穿透到個人還是家庭和其他自治單位。

(30)英國在諾曼征服之後王權較強,這句話不完全適用英國,見閻照祥:《英國政治制度史》,北京:人民出版社,2012年,第24頁。金觀濤等也引用這句話來描述中國的郡縣制時期,是一個時代性錯位,見金觀濤、劉青峯:《興盛與危機:論中國社會超穩定結構》。

(31)其中如弗吉尼亞公司1624年破產,成為王室私產;馬薩諸塞後來演變成政教合一,教權與股東權合一。

(32)大名鼎鼎的《五月花號公約》實際上是以宗教契約為根底的。

(33)〔美〕阿納斯塔普羅:《美國1787年〈 憲法〉講疏》,趙雪綱譯,北京:華夏出版社,2012年,第12頁。

(34)見美國《憲法》序言。

(35)〔美〕阿納斯塔普羅:《美國1787年〈憲法〉講疏》,第34頁。

(36)見美國《憲法》第一條第八款。

(37)〔美〕阿納斯塔普羅:《美國1787年〈憲法〉講疏》,第43,67頁。

(38)斯大林:《反對聯邦制》,載《斯大林全集》第3卷,北京:人民出版社,1955年第1版,第25頁。不過斯大林接下來講的,後來美國已經成為單一制,聯邦制已經變成“有名無實的東西,變成早已不符合實際情況的陳跡”,則過於樂觀了,本文後面將會詳述。實際斯大林也是為了指出蘇聯聯邦制應該的發展方向。一年之後的1918年4月,斯大林在《俄羅斯聯邦共和國的組織》一文中重申,“美國和瑞士的聯邦制是各州、各邦從獨立走向全聯合的過渡階段。……各州、各邦聯合成統一國家整體的條件一成熟,聯邦制就被廢除和拋棄了”,載《斯大林全集》第4卷,北京:人民出版社,1956年第1版,第68頁。

(39)美國《憲法》第十條修正案。

(40)需注意,蘇聯憲法和歐盟條約均有退出條款。

(41)美國著名憲法學者雷科夫認為,1789年《憲法》生效以來,沒有任一條款比第十四修正案在實現“更完善的聯合”方面做得更多。該修正案以“特權和豁免權”“正當程序”“平等保護”三條款為基礎,將州和地方權威置於聯邦權力的審查之下,見Jack N. Rakove, The Annotated U.S. Constitution and Declaration of Independence, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012, pp. 258-266 。也就是説,至此,中央權威才基本上可以確保高於州的權威。

(42)羅斯福在就職演説中要求國會賦予他戰勝危機和遭遇外敵時所需要的巨大權力。不過事實上他並未得到林肯、威爾遜曾得到的豁免權。

(43)Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency, New York: Popular Library, 1973, p. 10.

(44)〔美〕阿納斯塔普羅:《美國1787年〈憲法〉講疏》,第265頁。

(45)Arthur F. Bentley, The Process of Government: A Study of Social Pressures, Chicago: University of Chicago Press, 1908.

(46)〔美〕杜魯門:《政治過程:政治利益與公共輿論》,陳堯譯,天津:天津人民出版社,2005年。

(47)〔美〕羅伯特•達爾:《多頭政體——參與和反對》,劉惠榮、譚君久譯,北京:商務印書館,2003年。

(48)James Patterson, Restless Giant, New York: Oxford University Press, 2005, p. 86.

(49)即便是羅斯福的所謂進步時期,依然是“獲勝的政黨往往會特別厚顏無恥地把肥缺分配給自己的擁護者”。列寧:《美國在選舉之後》,載《列寧全集》第22卷,北京:人民出版社,1990年第2版,第230頁。

(50)美國《憲法》第四條第四款。

(51)馬克思、恩格斯指出,“沒有一個民族能夠在民主的基礎上存在”,希臘羅馬“根本不是民主政體,這些國家的基礎是奴隸制”,“大西洋兩岸民主制永遠不可能實現。宇宙本身就是一個君主政體和等級制度”。馬克思、恩格斯:《評托馬斯•卡萊爾〈當代評論〉》, 載《馬克思恩格斯全集》第10卷,北京:人民出版社,1998年第2版,第317頁。

(52)章太炎:《代議然否論》,載《章太炎全集》第4冊,上海:上海人民出版社,2014年,第311頁。

(53) 斯大林:《在韃靼—巴什基里亞蘇維埃共和國成立大會籌備會議上的講話:開幕詞》,《斯大林全集》第4卷,北京:人民出版社,1956年第1版,第82頁。

(54) 列寧:《無產階級革命和叛徒考茨基》,載《列寧全集》第35卷,北京:人民出版社,1985年第2版,第246-247頁。

(55) 如安德森認為蘇聯、南斯拉夫和捷克斯洛伐克不是真正的聯邦國家,因為共產黨高度集權,見〔加〕喬治•安德森:《聯邦制導論》,田飛龍譯,北京:中國法制出版社,2009年,第17頁。這就是典型的基於分權價值而將聯邦制理想化,將制度演化的未完成狀態變成抽象的政治價值,殊不可取。國內今日也有不少人存在着聯邦制迷思。