樊鵬:沒被極端價值牽着鼻子走,是中國的發展優勢

2019年即將過去。在這一年中,我們共同經歷了新中國70華誕,見證祖國繁榮發展。同時,我們也看到國際形勢呈現出了複雜的變化,西方民主政治衰落、政治極化愈演愈烈、“白左”思潮的發展等等,都向我們提示着西方政治與文化體系的裂變。國內出現的新問題,也提醒我們要留意思想觀念因素同社會發展之間的關係。

辭舊迎新之際,觀察者網推出年終盤點系列文章,繼續秉持“中國關懷·全球視野”的理念,回顧2019,展望2020。

首期我們推出中國社科院政治學研究所研究員樊鵬老師的專訪。面對全球政治思潮的波動,樊鵬老師提出,過去四十年,中國在高速工業化過程中,總體上沒有被超越發展階段的意識形態所左右,沒有讓極端價值牽着鼻子走,這是中國的制度優勢和發展優勢。但仍應留意,隨着一系列條件的變化,中國的社會觀念形態尤其是大都市地區的精神秩序,正在發生顯著變化。

【採訪/觀察者網 吳立羣】

觀察者網:感謝您接受我們的採訪。您之前在一篇文章中提到,西方政治體系和權力運行方式走到今天,許多情況下不再是圍繞着具體問題想解決辦法,而是被選舉政治、極端價值和意識形態牽着鼻子走。今年瑞典女孩的事兒恰好能説明這一點。事實上,環保主義在西方一直有市場,而在最近的一段時間內表現得格外激進。您覺得這種思潮為什麼在當下這個時間點會出現激進化的傾向?

**樊鵬:**應該説這是“政治極化”的一種表現,從中透露出去工業化、後現代化的思想觀念和意識形態在新的歷史條件下表現得更極端化。為什麼會這樣?我覺得有以下幾點原因:

首先,“白左”在西方思想傳統中有一定的歷史根源。如果我們回溯一下西方思想史,不難發現自近代以來,尤其是新教改革以來,在西方的思想傳統中始終有着一個以人類普遍性道德原則為核心的追問。例如在工業革命早期,休謨在《道德原則研究》中就提出了人類普遍公益效用的問題,今天我們所説的工業化背景下的環保主義、“白左”思想的淵藪來自這一追問。只是這種思想早期尚未過多脱離人類的生產活動和政治經驗。當西方人憑藉工業革命進行物質生產和技術創新時,這種思想追求表達了人類對長遠發展的關懷,所以,我覺得在那個時候還是具有很強進步意義的。

這種以“超越價值”作為使命擔當的價值體系和行為方式一直延續到20世紀,在新教徒建立的國家——美國獲得了極大的市場。這種價值體系在表現出對於工業化社會的積極影響之餘,也展現出了極端保守的一面。

我們可以看到,20世紀初期的美國曾經有過一個著名的“進步時代”,當時的媒體、官員、學者、思想家、社會進步人士會通過大聯合來推動美國公共政策領域的改變,推進社會進步主義運動。但是,到了六七十年代,美國這些進步左翼發展轉變為以身份政治、“反虐”為核心的人權解放運動以及以倡導政治多元化為核心的政治左翼運動。

這種思想的產生有其複雜的歷史背景,同冷戰有一定關係,它在政治領域構成了資本主義工業國家和自由民主國家的價值體系基礎。但是政治左翼理念最終還是淪為了猶太集團、建制精英和全球化資本精英的敍述工具,被特朗普説成是假大空的“政治正確”,用以驅逐政治上的“老幫菜”。

格里塔(左)和施瓦辛格(右)一同騎自行車(圖源:@Schwarzenegger)

今天,極端左翼應運而生,中國人形容他們為“白左”。他們把那種具有烏托邦色彩的對於人類普遍性道德原則的追問,以及新教傳統中的若干教條,提煉出來形成了一套極端化的價值規範。比如瑞典的環保女孩為了呼籲環保做的事情就很極端,而且她還在歐洲範圍內獲得了大量聲援。

白左思潮的蔓延往往同政治上的民粹主義相伴而生,這是社會撕裂的一個重要標誌。前段時間,我去德國和奧地利考察,看到到處都充斥着極端環保主義的“綠色運動”。這些運動不僅驅使德國承諾全國範圍內去除所有核能源設施,而且要求農業生產不能用化肥、除草劑、殺蟲劑。這無疑會對農業生產帶來威脅,所以,我們在德國波恩就看到當地的農業協會開着數百量拖拉機上街遊行,反對極端環保政策。

第二個方面的原因,我想也是最重要的原因,是隨着全球化進程的加速和包括中國在內的後發展中國家的崛起,發達國家的文化精英團體產生了應激反應,不想和你平起平坐。20世紀末,新自由主義進入到各國的議程。老牌資本主義國家為了淘汰落後產能,驅動資本向發展中國家擴散。由此也使得現代化的價值觀念得到輸出和普遍接受,使得中產階級社會在全球範圍內興起。但到了今天,這一全球化進程出現了一個拐點。憑藉多年的發展,前工業化國家已經基本實現了充分工業化的結果,擁有了與老牌發達國家相似的生產方式、消費能力和價值體系。當發達國家發現這一點時,他們的觀念開始發生改變了。

美劇《緋聞女孩》劇照

這次我到德國見了一位教授,他告訴我們,原先在德國的小城鎮地區沒有什麼激進化思想。大家都享受着相對安靜的生活,但現在居民們看到來自全球的人士出現在身邊,就開始產生緊張感以及其他情緒的變化。這可以算作是一個例子。

但是我的關注點不在小城鎮,我認為真正推動這一波保守價值發展的是發達國家大都市地區。當他們發現我們的工業化水平與他們並駕齊驅,我們的消費主義、價值理念、生活方式跟他們接近的時候,他們覺得無法接受了。以移民問題為例,傳統的文化多元主義強調對移民應該持包容的態度。但現在大範圍接受移民的國家對此問題變得越來越保守,民眾越來越擔心移民搶奪自己的資源,威脅自己的安全。

可是政治家和民眾的態度是相反的,前者似乎被“政治正確”綁架了,而後者則對政治家和現有的政治系統失去信任。這一點在德國表現得格外明顯。德國總理面含微笑接受了100萬難民,但是這個國家的管治體系和社會福利體系要承受隨之而來的一系列社會問題,民眾要面對一個新的社區環境,所以現在德國掀起了保守主義浪潮,另類選擇黨已經走上前台,推動保守的難民政策,保護德國本土價值,甚至公然宣揚納粹主義。包括法國極端右翼的興起也是類似的邏輯。可以説,西方的這種政治極化,在政治層面使得政治家的政治操守(或許是被打碎了牙齒還要往肚子裏咽)與民眾的實際關切之間的溝壑越來越大。

最後還應看到的是,新興技術的應用對於去工業化價值觀、反全球化價值觀、極端保守理念,以及政治極化的過程起到了催化作用。隨着技術的發展,社會議程的塑造方式產生了明顯的變化。傳統金字塔型的精英話語結構塑造意識形態、社會觀念的體系已經被顛覆了。過去,傳統的模式是聯合國或國際組織確定一個議題通過西方的跨國傳媒集團來傳播。傳播的內容基本也是擁護全球化或某些普世價值,所以很容易傳播。在這樣一種傳播途徑下,極端議題是不容易傳播的。但現在由於技術的發展,這些極端議題在大眾傳媒的時代能夠得到廣泛傳播,在吸引知識精英的同時,也吸引了一部分普羅大眾。也就是説,極端議題與草根式的社會運動嫁接在了一起,由此也使得極端議題在呈現後現代性之餘,也呈現了民粹的特點。

觀察者網:從社會文化的角度來看,“白左”思維在當下的西方很有市場。這種思潮這兩年在中國有一定的爭議,也有一定的市場。在您看來,為什麼所謂的“白左”思維會在中國產生影響?

樊鵬:“白左”是工業化發展到一定階段的產物,尤其發生在大都市地區,因為這種思想的擴散與都市的生產方式、商品交換方式、社會交互方式以及人們對生活意義的理解密切相關。“白左”建構了某種後現代化的精神社區。表面上看“白左”與中國離得有點兒遠,但實際上並非如此。“白左”思想並不僅僅發生在工業化發展比較充分的西方發達國家,或僅僅是白人精英價值,事實上它出現在處於不同發展階段的工業化國家,是具有一定普遍性的現象級事物。如果説今天西方世界正在被“白左”思潮和“民粹”思潮的對立而撕裂,一些尚未達到充分工業化水平的中等國家,也在遭受同自身發展階段不相適應的意識形態因素和極端價值的困擾。

近期,我跟隨中國社科院團組赴南非考察,發現一個非常奇特的現象。南非亟待解決現代化、工業化和發展過程中的一些瓶頸和挑戰,面臨諸如發展遲緩、高貧困率、高失業率以及國家債務居高不下等問題的嚴重困擾,2018年南非人均GDP僅為6500美元,接近十年前的水平,低於貧困線以下的人口比重高達55%(按照2011年購買力平價計算人均1天1.9美元,非洲國家總體貧困率約41%),失業率25%,青年失業率更是高達47%。

但在這種情況下,我可以普遍感覺到南非的學者最關注的問題似乎並非貧困、發展問題,而是勞工權利、氣候變化、環境保護、網絡安全、無核化發展(事實上南非目前還沒有已建成核電站)等一系列後現代價值,這些價值幾乎毫無疑問超越了南非的發展階段。南非知識分子是受後殖民話理念和後現代化話語影響的一代,他們顯然過早接受了後工業化理念,這些超越發展階段的極端價值從長遠來看並不符合這個國家的利益,這個國家的思想文化系統有點“早熟”了。

四十年的改革開放和工業化進程,讓中國社會釋放出了極大的發展動能,也使整個國家的觀念體系出現翻天覆地的變化,但是中國在高速工業化和劇烈的城鎮化過程中,總體上沒有產生超越發展階段和歷史條件的意識形態、思想觀念,國家沒有被極端價值和思潮所綁架,這是中國得享快速發展的制度優勢。但是仍應留意,隨着一系列條件的變化,中國的觀念形態和精神秩序,正在發生重大變化。

改革開放數十年,也讓整個中國的社會結構經歷了巨大的社會再組織化過程。我們傳統的城鄉分割體制、國有企業體制、單位體制,甚至市場的基本結構,都已經出現了系統性的變化。我們的城市化程度已經從1980年的18.2%發展到2018年的59.9%,我們城市就業總人口中的單位就業人口,也就是俗稱的體制內人員,現在只有14%。我們現在已經擁有了世界級的超級大都市集羣,人口破千萬的城市翻倍增長。市場經濟的深度發展和社會結構的深刻變遷,對於整個社會的精神秩序和意識形態有着可觀的影響。

任何主流的思想觀念都有其特定的生產關係和生活方式的基礎。傳統儒教的生活倫理,主要依賴於小農經濟的生產方式和家庭這樣一種社會單元,羣眾路線價值觀主要依賴於城鄉分割的體制和相對封閉的農村公社和單位為,西方自由民主和政治觀念,主要依賴於資本主義工業化生產體系和社會化組織形態。也就是説,我們整個社會的觀念體系或作為統治秩序支撐的意識形態,同一個社會的基本細胞構成和基本功能結構是高度吻合的。今天倡導的主流價值觀,也只能依賴於國家所控制的結構功能主義的組織架構和社會福利系統。

在現有的受互聯網經濟和新興技術驅動的生產方式和社會結構下,還出現了巨量的社會複雜性問題,這也為極端價值、後工業化理念的擴散提供了土壤。“白左”也是社會複雜性問題在觀念世界的反映。

以我們賴以生活的家庭為例,現在有了外賣服務,每個家庭可能都不用做飯了,購物也可以靠網購解決。家庭的倫理關係,逐漸變成了經濟契約關係。甚至還有互聯網的性產業服務,將來可能會廣泛應用的人工智能聊天服務,以及更加智能的陪伴機器人,這些東西出來之後,實際上都會在一定程度上瓦解家庭和配偶的功能。

慶祝新中國成立70週年,外賣小哥亮相羣眾遊行方陣

你可以想象這些條件的變化,會造成原有社會功能主體的萎縮,其社會作用的逐漸萎縮,帶來的的無疑是社會精神結構的重組、新興價值體系的出現以及新型社會組織結構的出現。今天,網上的虛擬社區俱樂部層出不窮就很能説明這一點。香港的連登社區也是一個例子。在英國,有一個叫“All OUT”的全球性同性戀組織,可以在短短兩天內動員全球60多個國家的會員,組織6萬多人去到英國大使館請願。可見這種虛擬的新精神秩序帶來新的社會組織方式,實際上對傳統的政治權力形成了極大的壓力。

“白左”思想實際上就是某種極端去工業化思潮的反映,類似思想的危害不僅在於它可能超越發展階段,可能製造價值對立乃至激發民粹主義傾向,而且極端觀念的有組織化聚集,還可能穿越傳統社會組織形態(白左拒絕社會組織的功能性假設)和主權結構,對民族國家體系中的發展型政府的議程設置、資源配置和重大決策將形成無形但巨大的掣肘。

在中國,類似的價值理念也正藉助於互聯網的新興技術手段,從傳統的社會生產體系和傳統的功能細胞中脱穎而出,引發關注。我自己覺得中國事實上要高度關注大城市集羣崛起之後的後工業化問題和城市公眾的精神秩序問題。也許西方“白左”那種極端的表達形式不太可能在中國出現,但是我們仍然要關注到中國社會潛在的向後工業化轉變的趨勢。

觀察者網:可以理解,您認為中國沒有受極端思想觀念的牽制,這是我們得享快速發展的制度優勢,但是在國際場域呢?關於中美製度對比,曾有人提出文化能力的問題可能會形成某種“木桶效應”。也就是説,中美之間都有自己的短板,也都有自己的長處,但是中國在文化輸出、話語建構方面存在顯著短板,所以中國的國家形象比之於美國會有更明顯的流失。對於這樣一種觀點,您怎麼看?

**樊鵬:**美國是當今世界上國家能力相對最強大的國家,但是美國確實有自己的短板,我們剛才講到的政治極化現象在美國也有表現,意識形態辯爭給這個國家的運行增添了很多成本,甚至曾數次使國家撕裂。尤其是特朗普上台以來,日趨迴歸保守主義,整個美國社會不太容易形成共識。儘管現在美國也有人在提所謂的“朝野共識”、“政商共識”,但這仍然是杯水車薪。到底是擁抱全球化還是反全球化?到底是堅持左翼價值還是不管黑白繼續一條道走下去?針對這些問題,美國不同政治集團的鬥爭還是很激烈。

但是我們也要看到,雖然意識形態化、極端價值因素在美國國內可能發揮消極作用,但是在國際場域善於運用意識形態處理問題開展殺伐紛爭,這是他們的核心利器。被我們稱之為“白左”的那些極端價值,在國際領域可以使歐美發達國家站在更高的道義制高點和價值制高點上,對發展中國家指指點點,人為製造議題或干擾你的發展議程——像是我在南非所感受到的那樣,甚至可以被用作強有力的政治工具抹黑你的國家行為。今天,無論是“一帶一路”倡議實施,還是中非合作的發展,都在一定程度上面臨這些問題,西方勢力想用去去工業化價值給其他國家洗洗腦,想給中國的對外發展實施戴上個“緊箍咒”。

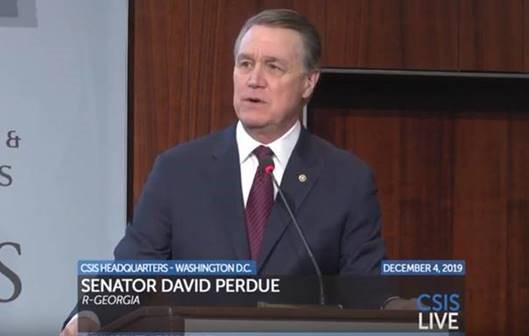

參議院軍事委員會海權小組委員會主席、共和黨籍聯邦參議員戴維·珀杜承認:將我們的“民主”強加給中國,太傲慢

“尺有所短,寸有所長”,中國的制度當然也有明顯優勢。我們建國的歷史邏輯和美國有着本質區別。美國是新教徒建立的國家,而我們是由一個民族的先進政黨,通過努力將這一盤散沙式的國家重新凝聚起來。這一事實決定了,集中統一的黨和國家政權可以根據國家和社會的總體利益制定發展戰略和規劃,可以協調各方利益,可以使國家的法律、政策得到穩定連貫的執行和實施,可以數十年如一日地持續推動中國的工業化。

世界銀行都曾稱讚過中國的相對健全的制度體系和相對高效的制度執行力,但是更重要的是,中國的政治體系在快速經濟發展和複雜社會變遷中可以保持穩定和團結。中國政治體制中沒有西式的通過政府“輪莊”消解體制外壓的機制,在黨、政、軍高度一體化的國家體制中,政治撕裂的成本要大大高於英美等國家,我們承擔着極高的建制風險和無限責任。

但是或許也由於此,中國反而沒有特別明顯的被內部政治紛爭撕裂的跡象,雖然個別時期權力體系內部的運行出現過報警信號,但是很快得以修復。中國共產黨通過民主集中制、政治協商、央地關係調節等一系列機制,較有效地推動了各方達成共識。當然,這一點目前為止還有很多人不同意,有人認為中國的政治體系內部充滿了張力,但我個人認為我們在處理這些紛爭的模式方面,優勢還是很顯著的。

當然就像你剛才提到的,在國際上,我們政治體系的價值傳送,或者説是我們在國際輿論空間中製造意見的能力比較弱,這也是客觀存在的一個問題。其中的原因很複雜,三言兩語也説不清楚。但是,如果我們考量一下美國輸出的所謂普世價值,就會發現其中也有問題。譬如,人權、自由這些東西,實際上表達的是一種政治受虐的思想。因為美國是一羣受難者建立的,他們乘坐5月花號來到這片土地,所以在他們設計的制度框架中,免於受到迫害是居於所有價值倫理的首位的。除了這種政治反虐之外,他們還強調的是人人都要進行政治參與,可是他們卻不追問是否人人都有政治參與的資本和能力。

“人權”、“選舉”這些東西在他們的歷史經驗範疇裏是有效的,也是具體發揮過歷史作用的。但是問題在於這兩個東西並不一定適用於其他發展中國家,尤其是文化背景不同的國家。可是美國就依仗着強大的國力、軍力和傳媒能力,在輸出這些價值之餘對他國指手畫腳。

我們在這方面就是做的比説的多。比如説,我們推進環保運動,都是在戈壁灘上一棵樹、一棵樹種出來的,將高污染工廠一個廠、一個廠關出來的。但西方一方面在國內能源高度消耗之餘,另一方面還提倡着超越現實條件的極端環保主義價值。未來,我們不但要做得好,還得説得好。現在,我們提出“人類命運共同體”,就是很好的在國際社會發聲的實踐。但是如何描述我們國內的政治體制和政治權力的運行方式,這是另一個問題。

中國的森林面積增長情況

觀察者網:王紹光老師曾提到,中國的發展可謂是“左一腳”、“右一腳”、“深一腳”、“淺一腳”,雖然不是一帆風順,但在大方向上基本沒變。而在前三十年的歷史條件下,我們也看到許多通過運動形式來強化意識形態教育的實踐。就此而言,您如何評價意識形態及意識形態爭論對於社會發展的影響?

**樊鵬:**我和王老師在這方面有共識。我和王老師寫過一本書叫《中國共識型決策》,通過比較中國和美國的醫療改革,就發現相對於英美等國家而言,我們的精力相對沒有過多地被意識形態論爭所消耗。這種論爭是把雙刃劍,有積極的一面,但另一方面也撕扯着國家的政治體系。

像醫改這種例子,你就能看出來,在其他國家搞這一項改革是非常難的,因為要依賴於很多社會黨派的支持,所以容易受到黨派政治鬥爭的影響。在極化政治的影響下,你會發現許多國家在一些發展政策上會被某種意識形態的辯爭所困擾和耽誤,尤其是美國。

我剛才已經提到,美國是一個以霍布斯主義加新教主義為原則立國的國家,新教徒的一個傳統就是善於把任何具體問題轉化為道德辨爭。比如説美國的醫改,奧巴馬説我們就是為3000萬沒有任何醫保的人建立一個公立的醫保。可反對者馬上就站出來質問為什麼要用國家的力量來建醫保?個人通過什麼方式看病,這是個人的選擇權,個人選擇是不可以由國家意志替代的。

比如説德國的難民問題,你也能夠看到,立馬就會有兩種黨派意見針鋒相對。而且伴隨着黨派競爭,外圍的意見團體和政治倡議團體就開始介入,比如説英國脱歐,這也是一個顯著的例子。當政治領域的紛爭已經達到白熱化之後,政治家就把一些決策事項一攬子拋給了民眾來公投,這是很不負責任的。

12月5日,佩洛西被記者問及是否因為“恨”(hate)特朗普,才推進彈劾條款。 佩洛西憤怒回應:“作為一個天主教徒,我討厭你在説我的句子中使用‘恨’這個詞。”

為什麼這麼做?因為政治家沒辦法,他在正常的憲制規則裏邊解決不了這個問題,只能訴諸於民粹的方式、公投的方式。比起中國來説,西方政治體制出問題的癥結在於他們的意識形態辯爭已經滲透到了他的政治體系的內部。

就中國的情況而言,雖然我們也有過左右之爭,討論過是先發展還是先解決公平正義問題,在國際場域討論過是愛國激情更重要還是“悶聲大發財”的問題?但我們在改革開放前經歷了一次極端政治之後,人民在80年代很快地達成了一個基本共識,就是基本盤還是要發展,大家認可的能夠推動社會發展的價值標杆體系基本是一致的。

意識形態的紛爭沒有特別嚴重地進入到政策過程,同中國共產黨的領導方式極有關係。過去,姚洋説我們是一箇中性政府,是個不偏不倚的政府。什麼叫無偏倚的政府?它實際上就是不被一些極端意識形態的東西牽着鼻子走。

為什麼具備這樣一種領導能力,我想根源還在於中共受馬克思歷史唯物主義方法論和中國經驗主義歷史傳統的影響。我們幾代領導人在大多數時候還是堅持要用經驗主義來處理問題。這個經驗主義包括“實事求是”、“實踐是檢驗真理的唯一標準”,也包括習總書記説的“鞋子合不合腳,自己穿着才知道”等等價值理念。我們中國的執政還是比較穩健,比較冷靜的,我們相信實踐高於相信理論。我們的所有理論學説和觀點,甚至包括作為國家根本理論的中國特色社會主義理論,都必須接受實踐的檢驗。所以這種情況下,在中國無論任何羣體、任何所謂文化精英,你説得再怎麼天花亂墜,唱得再高,都沒有用。瑞士小女孩這類“白左”的嘶聲力竭,難以在政治上獲得同情,我不覺得這是壞事,相反這是我們相對於西方政治文明體系的自身特點。

觀察者網:亨廷頓曾經有一個觀點,當國家發展到一定程度,國內發生各種矛盾衝突之後,總會回溯建國之初的符號。在中國,我們也可以看到有一些人士在感受到改革開放帶來的社會問題後開始追憶前三十年、追憶毛主席,您覺得這種趨勢是否會影響到我國政治文化的進程?

**樊鵬:**我們的社會雖然有一定的意識形態紛爭,包括左翼價值的迴歸,但這些都在合理的範圍內。評價任何時期的政治發展,包括今天的改革,都應該站在一個更加實事求是、更加客觀的進度上,不能夠隨意地把現實的執政放置在某一個意識形態圖譜裏邊來加以衡量,任何政治行動的合理性論證必須以當時的歷史情形和形勢任務為前提,否則就抹殺了客觀的基準,成了“刻舟求劍”。我們的歷史經驗還告訴我們,這樣容易把社會撕裂,也容易貽誤發展的時機。

對於你提到的歷史評價問題,比如説對毛主席的歷史評價,我們還是要按照習近平總書記所講的,對於前三十年的奠基作用給予客觀評價。在前三十年,我們形成了黨和國家的基本政治體系,完成了初步建立完整的中國工業化體系的歷史任務,在提高社會受教育水平、解放婦女權利以及增加人類發展指數等方面,都做出了重要的歷史功績。

影視作品中的社會主義改造

但是我們也要意識到每一個時代都有每個時代的問題和任務,不能夠説你喜歡某一個時期、某一個階段,你就要用那個時期所有的價值取向、治理工具來處理今天的所有問題,這不符合馬克思主義歷史唯物主義。即使我們今天不用一些那個時代的治理方式,但也不代表我們不尊重、不懷念它。我們今天用什麼?“任務決定工具”,這樣反而顯得我們更加尊重歷史唯物主義,更加心平氣和。

觀察者網:通常,我們會説意識形態工作是黨的極其重要的工作,也是檢驗黨的自我更新能力的一個重要方面。總書記這幾年也一直強調這一點。那麼您覺得除了加強意識形態工作之外,黨還可以通過哪些方法來提升自我更新能力?

**樊鵬:**我們意識形態工作的根本有兩條,就是堅持中國共產黨的領導和堅持中國特色社會主義制度,這是我們黨和國家各項事業順利發展的前提和基礎。但是你也要清楚一點,國家要向前發展,要實現民族復興、為人民謀幸福的使命任務,所主要依據的根本制度就是中國特色社會主義制度,但是這個制度它實際上是由一系列的支柱構成的。

除了中國共產黨的領導、人民當家作主和依法治國這樣比較宏觀的表達外,我們還要關注中國的制度在具體領域如何實踐?如果大家關注黨的四中全會就會發現,四中全會強調把國家治理體系、治理能力現代化作為新的發展目標。這實際上就是提高制度效能。

現在有個問題,就是我們的制度、理論擁有優越性,但是處理不了一些現實問題。總的來説就是問題導向能力差、目標導向能力差和制度執行力差三大問題。所以我們這幾年做了很多工作,比如説通過憲法改革,我們調整了一些黨和國家政權機關的關係。中國的問題必須從黨和國家兩個層次來統籌協調。因為中國共產黨就是這個國家體制的締造者和建設者,也是廣義的國家政權體系的組成部分,所以要統籌起來。

其次就是對黨政軍羣的機構進行重大的調整,使得這套機構能夠實現適應改革的和發展的整體性、統籌性、系統性的需要,實現制度資源的多要素聯動。比如説處理香港問題,那麼多部門負責,最後誰來負總責?怎麼樣實現制度的有效對接?比如説我們的宣傳輿論、互聯網監管,很多部門負責,是不是?比如我們宗教領域的問題,我們也有宗教局、統戰部、民宗委各種各樣的部門,是不是?等等。

正如總書記一直在説的,“天下之勢不盛則衰,天下之治不進則退”,當今世界正經歷百年未有之大變局,國際形勢複雜多變,改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各方面任務之繁重前所未有,國家面臨的風險挑戰之嚴峻前所未有。在這個意義上,如何用制度的威力應對風險,顯得格外重要。我們現在要打通組織的界限和壁壘,在黨領導的國家體系內部強化多要素聯動,形成制度合力,我覺得這是一個很重要的點。

除了這個之外,我們也要意識到衡量政府的能力,還取決於同市場主體和社會力量的廣泛而深入的合作。

我們現在這套體制可以處理現今的一些經濟、社會、文化、政治事務,但是未必能夠處置那些即將發生,或者正在發生重大變化的事件和領域問題。比如像類似於香港這種事情,比如説超級發達的大都市的管理問題,比如説劇烈變化的青年人的意識形態問題,等等。你能夠提供足夠高效的預警嗎?你能夠應對城市裏邊出現的激烈的“白左”思潮嗎?你能夠處理跨領域、跨區域的重大社會運動嗎?這類複雜的社會問題,不能用傳統的穩定器和傳統的結構功能來處理,而需要挖掘嶄新的工具。改革開放40年,我們這種活力迸發出來的新型的社會組織和新型的市場組織裏邊,或許就能為我們提供新工具。

我覺得要讓我們的新型技術公司、新型經濟組織、新型專業組織,團結在黨周圍,而不是把黨和他們的關係理解為統治與被統治、管理與被管理的關係,應該秉持“每一個人、每一個組織都是新時代的見證者、參與者和建設者”的原則,既要形成一個體系內外高效協同的機制,也要建立一個利益和風險共享的機制,共同維護髮展利益和政治安全,推動各項事業繼續向前發展。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。