郊區在新冠病毒方面更安全嗎?可能不是 - 彭博社

Laura Bliss, Kriston Capps

新羅謝爾的一個空公園,這是一個受到冠狀病毒病例激增影響的紐約市郊區。Yuki Iwamura/Bloomberg亞歷克西斯·凱澤一直計劃出租她和丈夫在2015年購買的250英畝俄克拉荷馬農場附帶的房子。她的姐姐認為這個主意永遠不會成功——離最近的機場有65英里,這棟三卧室的分層房子似乎太偏遠了。

新羅謝爾的一個空公園,這是一個受到冠狀病毒病例激增影響的紐約市郊區。Yuki Iwamura/Bloomberg亞歷克西斯·凱澤一直計劃出租她和丈夫在2015年購買的250英畝俄克拉荷馬農場附帶的房子。她的姐姐認為這個主意永遠不會成功——離最近的機場有65英里,這棟三卧室的分層房子似乎太偏遠了。

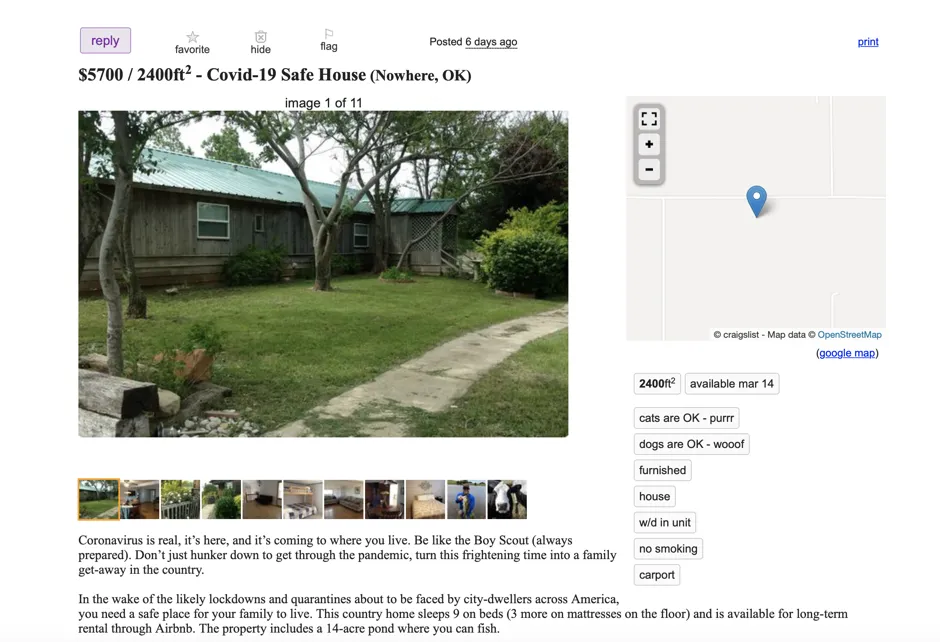

但這個房源在Airbnb上表現良好。現在,凱澤正在利用一種新的社交焦慮來實現更大的成功。隨着由新型冠狀病毒引起的呼吸系統疾病在美國蔓延,凱澤在Craigslist上將她的住所宣傳為“Covid-19安全屋”,目標是那些感染病例較多的城市。

彭博社城市實驗室城市更新如何導致城市動亂新加坡、馬來西亞希望建立自己的深圳風格的超級中心新加坡未來的木製建築存在黴菌問題芝加哥的移民激增正在給民主黨在DNC主辦城市帶來麻煩“不要只是躲在家裏度過疫情,把這個可怕的時刻變成一次家庭鄉村度假,”她在上週發佈的廣告中呼籲發佈到舊金山、塞亞特和紐約市地區的Craigslist上。“在即將面臨的封鎖和隔離的情況下,你需要一個安全的地方讓你的家人生活。”

凱瑟爾並不是唯一一個將鄉村地產視為應對城市冠狀病毒恐懼的品牌。位於北加州塞拉山腳下的一個40英畝的莊園正在出售致敬於Covid-19。“準備者的天堂,”另一則疫情品牌的Craigslist房屋帖子上寫道。“全球的Airbnb房源自稱為“無冠狀病毒。”

凱瑟爾並不是唯一一個將鄉村地產視為應對城市冠狀病毒恐懼的品牌。位於北加州塞拉山腳下的一個40英畝的莊園正在出售致敬於Covid-19。“準備者的天堂,”另一則疫情品牌的Craigslist房屋帖子上寫道。“全球的Airbnb房源自稱為“無冠狀病毒。”

雖然現在還為時已晚,無法檢測到與Covid-19相關的郊區住房需求的上升——根據加州房地產協會的數據,數據滯後四到六週——凱瑟爾和其他人正確地觀察到人們對城市生活健康風險的焦慮增加。“在郊區自我隔離的人至少可以去他們的後院,”紐約時報的泰勒·洛倫茲在週二推特上寫道。“被困在紐約市的公寓裏只比在遊輪上好一步。”類似的情緒也傳到了華盛頓。“希望我們與意大利相比的巨大城市擴張也能對我們有所幫助,”Vox的作家馬修·伊格萊西亞斯在推特上談到冠狀病毒在美國造成的影響可能比其他國家輕。

正如地圖所示,主要大都市地區正承受着新冠病毒在北美傳播的重壓。這是有道理的:雖然無法確切知道病毒是如何到來的,但它幾乎肯定是通過國際航班抵達主要機場(或多個機場)。但是,儘管傳染病在人員密集的地方傳播得更快——因此採取社交距離策略來遏制冠狀病毒——健康專家表示,這並不一定意味着郊區或農村地區更安全。

“我們看到這個病毒傳播得非常快,沒有任何社區是完全隔離的,”國家衞生研究院流行病學和人口學高級研究科學家塞西爾·維佈德(Cecile Viboud)説。

這並不是説城市不是培養皿——它們確實是。與農村地區相比,城市中心提供了更強的病毒傳播鏈,接觸率更高,易感染的人數更多。歷史上,城市居民為這種脆弱性付出了代價。

“農村人口感染的機會較少,但農村人口治療的手段也較少。”“生活在城市時會有健康懲罰,”多倫多約克大學城市研究教授羅傑·凱爾(Roger Keil)説,他最近在對話中寫道,關於新傳染病繁榮的城市邊緣。麻疹、百日咳、結核病和其他病毒在19世紀初的城市中尤為猖獗,那時衞生條件較差,疫苗接種和醫療保健的普及尚未改善。

在全球化前的時代,鄉村確實提供了一定程度的防禦。密歇根州立大學的城市規劃教授埃娃·卡森斯-諾爾研究了1918年流感大流行,以更好地理解人口密度和其他地理變量在大流行中的作用。在2013年發表的一篇論文中,國際健康地理學雜誌,她和她的同事發現,印度每平方英里175人的人口密度是流感死亡率高低之間的一個閾值。生活在這個閾值以上的人口密度地區的人們更好地選擇逃離。幾千年來,富裕的城市居民就是這樣做的。在14世紀,作家喬瓦尼·薄伽丘的書十日談聚焦於一羣富有的佛羅倫薩人——他們時代的大流行準備者——通過躲在城市丘陵邊緣的鄉村住宅中逃避在城市中蔓延的黑死病。

但情況已經改變。現代交通網絡使得鄉村地區曾經提供的人口屏障變得更加脆弱。現在,人類和貨物可以在不到13小時的時間內從香港旅行到洛杉磯——並在此後幾個小時內到達某個稀疏人口的地方——疫情幾乎可以在任何地方發生。新的病原體往往在全球中心更早出現,但這並不意味着它們不能迅速到達鄉村地區並從那裏繁殖,俄勒岡州立大學的綜合生物學教授本傑明·達爾齊爾説,他研究人口動態。

“擁有大型機場的城市無疑比沒有大型機場的城市進口更多病例,”他説。“但並不是所有的流行病火花都會停留在那裏。”

或者,用凱爾的話説:“我們可以去鄉村保護自己這個想法有點神話色彩,因為它已經不像以前那樣存在了。”

與此同時,農村和郊區地區有其獨特的健康挑戰。首先,新出現的動物源性病原體常常在與動物接觸的人類的田園地方出現。而在美國(以及許多其他國家),農村人口相對較老,使他們更容易因Covid-19而嚴重生病。超過五分之一的老年美國人生活在農村地區。居住在城市之外的人通常也更難獲得醫療保健:農村居民離醫院的距離遠得多,而且他們中更多的人將獲得優秀醫生的機會列為主要社區問題。雖然一個有紀律的城市可以通過取消大型集會來克服其人口密度的劣勢,但小城鎮卻不能如此輕易地調整其空間健康差異。舊金山可以沒有勇士隊的比賽;而一家農村醫院可不是一夜之間就能建成的。

“農村人口更少有能力感染它[冠狀病毒],但農村人口更少有能力治療它,”Kassens-Noor説。

在其他更為熟悉的傳染病方面,城市受益於更高的疫苗接種率和伴隨而來的“羣體免疫”現象。如果足夠大比例的人口接種了某種傳染病疫苗,社區就可以有效地阻止其傳播給脆弱人羣或那些沒有接種的人。在2015年為感染生態學與流行病學撰寫的論文中,流行病學家Carl-Johan Neiderud展示了城市和縣之間的覆蓋率差異。例如,在印度尼西亞,城市地區接種麻疹疫苗的人數(80%)多於農村地區(67%)。

這並不是一個普遍趨勢,社會經濟因素在對疫苗的態度和獲取方面發揮着重要作用。(著名的是,加利福尼亞州的許多高收入地區包含大量未接種疫苗的家庭。)在印度的昌迪加爾,羣體免疫與居住地和身份密切相關:城市地區74%的兒童在2歲時完成了全面免疫,而農村地區為63%,貧民窟僅為30%。羣體免疫依賴於每個人的配合,這就是為什麼反疫苗支持者對大人口中的脆弱人羣構成如此威脅的原因。(目前尚無針對Covid-19的疫苗,但如果這種冠狀病毒再次出現,羣體免疫可能會變得非常重要。)

較小的城市在傳染病方面可能比大城市更嚴重,至少在流感方面是這樣。2018年發表在*《科學》*上的一篇論文,由Dalziel和Viboud共同撰寫,發現像納什維爾這樣的中型大都市相較於紐約或邁阿密等大城市,往往經歷更短且更強烈的流感疫情。研究人員發現,較大城市人口提供了更高程度的羣體免疫,減緩了疾病在社區中的傳播,並抵消了濕度在流感傳播中的作用。較大的城市醫院通常也更能應對大量生病人羣的湧入。

當然,Covid-19與1918年至1920年間導致全球1700萬至5000萬人死亡的病毒是不同的,現代變種在流感季節也會重新出現。1918年的流感疫情特別殘酷,因為它發生在1918年:社會支持結構有限,治療手段相對原始,全球戰爭助長了疾病,而病原體理論仍未被很好理解。Kassens-Noor所識別的20世紀初印度流感死亡率的人口密度閾值並沒有告訴我們如何應對Covid-19。畢竟,像俄克拉荷馬城這樣的地方的人口密度遠遠高於每平方英里175人。(人口普查顯示,俄克拉荷馬縣的總體人口密度為每平方英里1,013人——因此俄克拉荷馬城遠遠過於城市化,無法躲避疫情。)

Dalziel和Viboud都強調,健康研究人員剛剛開始理解Covid-19的傳播動態。但看起來在意大利、德國和美國檢測到的首批病例都位於城市邊緣。一些美國熱點地區——華盛頓州的柯克蘭和紐約的新羅謝爾——是大城市的郊區。雖然現在還為時已晚,無法檢測到新冠病毒傳播中的任何一致模式,但“這些數據強調了一個事實,即你在郊區並不一定安全,”Dalziel説。“這些是反例,反駁了僅在城市中發生的觀點。”

凱瑟,俄克拉荷馬州的Airbnb房東,承認沒有一個地方可以保證對這種新疫情的免疫。不過,她的房源聽起來像是一個理想的目的地隔離地——那裏有一個14英畝的釣魚池和一個馬術場。“這似乎是一個很好的營銷方式,”她説。“對於那些有經濟能力逃離並在家工作的人來説,這是你在農場度過一個月的機會,避免我們在其他國家看到的一些創傷。”

但是,儘管CDC建議減少社交接觸以限制病毒傳播,這在市中心的公寓和鄉村莊園中都是同樣可行的。維佈德説:“如果你待在家裏並限制外部接觸,你就能達到同樣的目的。”